曹丕、曹植“男子作闺音”类诗歌比较研究

摘 要: “男子作闺音”作为中国古代诗歌创作中的一种独特现象真正兴起于建安时期。曹丕、曹植作为建安进行此类诗歌创作的领军人物,恰代表了“男子作闺音”类诗歌的两种不同倾向,即子桓无他意,但融情其中;子建多高才,但意在言外。

关键词:曹丕;曹植;女性视角;人格面具

“男子作闺音”语出清代学者田同之《西圃词说.诗词之辨》一书,本指词体创作中男性词人以丈夫之姿发闺阁之语的现象,在现今诗学研究中被用来代指男性诗人“拟地以置心”,有意识的进行性别转换,代妇女或借妇女而言情抒怀。此类诗歌与一般女性题材诗歌的最大区别在于其中抒情主体“我”的女性身份。i

从诗歌史来看,建安以前,这种“男子作闺音”的女性视角文人诗只是零散因事而生,并未形成文学现象。且《九歌》中《山鬼》与《湘夫人》一类以女性口吻抒情的篇章更接近于戏剧中的角色扮演;而其他闺音诗作品的作者或并未留名,或尚存较大争议,并不足为例。直到建安时期,随着诗歌创作首次走向自觉,文人开始有意识的借助女性视角来进行抒情。在这一时期,作者身份明确的女性视角文人诗大量涌现,开启了魏晋南北朝这一与唐宋词并举的女性文学高峰,并对后世闺情类诗词在情感取向、意象选择、审美倾向等方面产生了巨大影响。

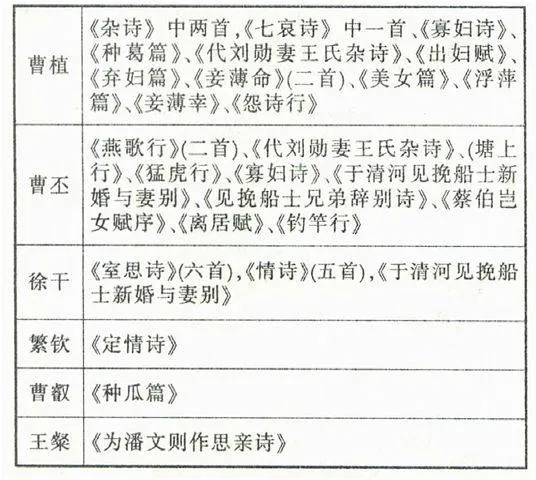

表一 建安“男子作闺音”诗歌情况

通过表一对建安“男子作闺音”诗歌作品的例举,我们可以看出当时最为突出的两位闺音诗作家非曹丕、曹植兄弟莫属。此二人在缘事而发的男子拟作闺音作品中艺术取向十分相似,如同题分作的两首《代刘勋妻王氏杂诗》,皆是通过融入作者自身深切同情,揣测现实人物心灵来进行抒情;但在缘情而发的“闺音诗”创作中两人的表现却大不相同,且十分巧合的正好代表了建安女性视角诗歌的两种倾向:子桓无他意,但融情其中;子建多高才,但意在言外。曹植的兴寄,有意识的寄托自身情感的作品与曹丕无明显事实依托言情诗形成了有趣的对比,此处主要对此二者进行论述。

一、曹植的闺音诗与政治兴寄

学界一般将曹植的文学创作以曹丕称帝为界分为前后两期。前期作品内容多表现贵公子的优游生活,经国济世的政治抱负,以及对建功立业的热烈向往,而后期作品则多为男子作闺音,以女性口吻表现自己有志不得伸的悲愤哀怨和对建功61VzhfEKDtYxoji9mdzQtFpso+ukRzXwi/YmJ7XXOzk=立业的执着追求。

曹植自小文才出众,“年十岁余,诵读诗、论及辞赋数十万言,善属文”ii,他的作品被钟嵘评价为“骨气奇高,词采华茂,情兼《雅》怨,体被文质,粲溢今古,卓尔不群。”iii但比起文名,他更为看重的是自己建立永世功业的人生理想。其在《与杨德祖书》一文中明确表示:“辞赋小道,固未足以揄扬大义,彰示来世也。……吾虽薄德,位为蕃侯,犹庶几戮力上国,流惠下民,建永世之业,流金石之功,岂徒以翰墨为勋绩,辞赋为君子哉?”iv

然而政治上的失败注定了他的理想的破灭,最终只能在愤懑、抑郁中由前期斗鸡喝酒的贵公子、“游侠儿”变成了后期抑郁悲愤的诗人。因为政治上的原因,他无法用诗歌真切的表露心中的愤懑,又因为其对于建功立业仍抱有天真的幻想,所以闺音诗就成为了曹植向当权者传情达意的最好媒介,而诗中的抒情女主人公也正是曹植内心情感的代言人。

因此,曹植笔下有兴寄内涵的女主人公形象一般都为弃妇,如《美女篇》、《七哀诗》、《种葛篇》、《浮萍篇》、《杂诗》(南国有佳人、西北有织妇、揽衣出中闺)等。诗人在弃妇身上看到自身命运的翻版,通过拟作闺音,从各个角度借妾之口道臣之心。在这一方面曹植可以说是继屈原以后的第一人,也给后世无数以闺音写自己君臣之哀的文人提供了模拟范本。

“美人”本得赏识却终遭抛弃,这是曹植女性题材诗歌中“弃妇”意象所寄寓的意义。《种葛篇》女主人公“与君初婚时,结发恩义深。欢爱在枕席,宿昔同衣衾。”没想到“行年将晚暮,佳人怀异心”,“昔为同池鱼,今为商与参”,丈夫变心使她悲哀痛苦,不由“攀枝长叹息,泪下沾罗衿。”又如《七哀诗》中丈夫弃家多年不归,月照高楼,妇人秋夜独守,相思心切,感慨自己盛年不再,哀怨君怀不开,无所归依。“君若清路尘,妾若浊泥水。浮沉各异势,会合何时谐?愿为西南风,长逝入君怀,君怀良不开,贱妾当何依?”全诗处处从思妇的哀怨着笔,又句句暗寓诗人的遭际,弃妇的爱情失意与曹植的政治失恋互为表里,气氛的凄清冷寂与曹植的落寞伤感相互映照。这些弃妇形象的内在情感与曹植是共通的,可以说作者只是有意识的为自己找了一个抒情主人公来借此传声。

此外,和兄长间复杂的政治关系让曹植在诗歌中的抒情只能以曲折隐晦的方式表达。诗人心中当然有怨恨,然而身份上的差异却令他连怨恨都无法吐露,只能通过赋予笔下弃妇美好的外貌、忠贞的品格,以及对男主人公哀婉缠绵的感情来冀望看见诗歌的人会为此触动。而正因这种赋予在作品上的政治希望,曹植笔下闺音诗中情感比起他的真实感受要经过了刻意的删减。作者将大部分激烈的情感压制在心中,流露于笔下的唯有哀而不怨的愁思。这对于后代文人闺音自喻诗也有着深刻的影响,可以说被弃而无怨正是文人笔下闺音诗与诗经中女性弃妇诗最大的区别,此类情感描写也体现了“男子作闺音”现象中最根本的男性视野特质。

二、曹丕的闺音诗与主体个性

魏文帝曹丕作为一名政治家,在历史上被评价为“矫情自饰”,并在复杂的政治斗争中取得了最终的胜利,然而他在文学创作中所表现出的个性却与其历史形象并不相符。

钟惺曾言:“文帝诗便婉娈细秀,有公子气,有文士气,不及老瞒远矣。然其风雅蕴藉,又非六朝人主所及。”v这种婉娈细秀的文士气息表现在其创作中,就是审美的阴柔化,以及女性题材作品数量的增加。曹丕留存至今的诗歌有 40 余首,其中以游子思妇的离愁别绪和弃妇的痛苦与哀怨为主题的诗歌多达四分之一,且大都以女性身份发声,并写得婉曲动人,代表了曹丕诗歌的最高成就。

除去几篇缘事而发的诗作,曹丕笔下还有许多难以找到明确指代事件的“男子作闺音”类诗歌。为何这个位高权重,且在许多人眼中心思深沉,善于矫饰自己的政客会如此喜爱在诗歌中进行女性化的角色扮演?这与他复杂的经历与个性密不可分,可以说曹丕的文学创作正是“人格面具”理论的一个典型案例。

人格面具是瑞士心理学家荣格提出的一种原型,他认为“人格面具是一个人公开展示的一面,其目的在于给人一个很好的印象以便得到社会的承认。”vi也就是说人格面具是一个人为自己社会角色所扮演的形象,并往往与个人的本真心灵有着一定的距离。而文学创作则是显示作者本我的一种途径,“想象的王国实在是一个避难所,他(艺术家)的创作,即艺术作品就象梦一样,是无意识的愿望获得一种假想的满足。”vii

要写出脍炙人口、流传千古的杰作,作品中必然有着能令读者动容的成分,这表现在曹丕创作中的就是其中的真情。实际上,在现实生活中曹丕也是一个极易动情之人。曹操死后他所作《短歌行》,哀叹“其物如故,其人不存”;阮瑀等旧友先后辞世,他在《与吴质书》所言之痛也真切动人:“昔年疾疫,亲故多离其灾。徐、陈、应、刘,一时俱逝,痛可言邪?”

这些情感并非虚假的,然而曹丕的政治人格也是真实存在的。似乎在曹丕身上文心与政治心灵被分裂成了两份,如果文心代表了他身上感性的部分,那么政治化的那一面就是他理性的显现。或者可以说政治化的曹丕就是他给自己戴上的人格面具,是他希望中的自己。这种自我伪装与他成长过程中的政治环境,以及亲属关系的复杂有着极大联系,此处暂不多加论述。

然而在心灵最深处,曹丕的敏感与多思是其内心深处一种无法抛弃的本质。他的《柳赋》中说:“在予年之二七,植斯柳乎中庭。始围寸而高尺,今连拱而九成。”当年那个种柳的少年天性敏感,对微细的事物都有敏锐的感受,经常会产生一种不知从何而来的的哀伤,“忧来无方,人莫知之”。在情感世界里他是孤独、寂寞的。他的个性、身份、追求、地位,决定在很多情况下,不可能将内心的真情实感直截了当地倾诉出来。权力与他的政治面具将他与绝大多数人永远地 “隔”开了,这也造成了他心中永恒而无法排遣的寂寞感。而文学创作总是离一个人灵魂最接近的渠道,因此他笔下的抒情主体多是忧郁哀婉,寂寞又无人理解的思妇、弃妇,并有一种挥之不去的淡淡忧伤。可以说正是曹丕最本质的个性令他选择了“男子作闺音”的形式,他笔下抒情主体所吐露的情感也正是他内心最深处真实的感情。

曹丕最著名的的作品《燕歌行》就是这类孤独与清愁情感的代表之作。“贱妾茕茕守空房,忧来思君不敢忘,不觉泪下沾衣裳。”曹丕心中未必有所思之君,但却有渴求能得到共鸣的知己,但这必然是难以追寻的。“援琴鸣弦发清商,短歌微吟不能长”,这个生活化的场景很有可能是曹丕自己生活的具现化,他心中的那份忧思与寂寞萦绕不断,无法排遣,这与女主人公的感情本质上是一致的。可以说《燕歌行》就是曹丕将心中缠绵不断,却又不愿在白天、在大庭广众之中公之于众、宣之于口的情感的隐秘体现。

通过对曹丕与曹植“男子作闺音”类作品的对比,可以看出该类创作往往分为有意与无意两种,即拥有政治动机的托喻媒介、源于文学潮流的模拟,与男性创作主体自身无意识的宣泄需要。通过在诗歌中将自己的身份转换为女性,男性作者们找到了表现自身被现实压抑的真情实感的新途径,这也是男子作闺音类作品在中国古代抒情诗歌中占据重要地位的成因。

i 明确以“男子作闺音”类诗歌为研究的专著以张晓梅所著:《男子作闺音——中国古典文学中的男扮女装现象研究》为代表,北京,2008年版,人民文学出版社。

ii (晋)陈寿著,裴松之注,《三国志·魏书》,中华书局,1959年版,第557页。

iii (南朝梁)钟嵘著,韩晶 译注,《诗品·上·魏陈思王植诗》,2007年版,中国社会科学出版社,第97页。

iv (晋)陈寿著,裴松之注,《三国志·魏书》,中华书局,1959年版,第559页。

v 河北师范学院中文系古典文学教研组,《三曹资料汇编》,中华书局,,第66页。

vi (美)霍尔著,冯川译,《荣格心理学入门》,1987年版,三联书店,第48页。

vii 弗洛伊德著,张唤民等译,《弗洛伊德论美文选》,1987年版,上海知识出版社,第9页。