中央巡视组是如何巡视的

作为巡视最重要的成果,巡视报告如果不公开,很多问题可能会被内部消化,不了了之,巡视的效果就大打折扣。但涉及贪腐的问题如果过早公开,则有可能打草惊蛇,不利于后续的办案

尽管中储粮官方一再否认黑龙江林甸直属库5月31日的大火,与中央第一巡视组四天前的进驻并无关联,但这次“火烧连营”还是烧旺了人们对于2013年进驻有关地区和单位开展巡视工作的10个中央巡视组的厚望与期待。

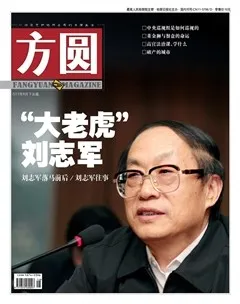

自2003年中央正式建立巡视制度以来,包括陈良宇、侯伍杰、黄瑶、宋勇等一批省部级高官的名字都与此扯上了关系,并纷纷落马。这种以监督省部级干部为主要目标的专打“老虎”的工作方式,赢取了公众的信任。

按照惯例,中央巡视组实行组长负责制,巡视组组长从已离开一线岗位、但尚未年满70岁的省部级(正职)官员中选任,工作至年满70岁正式办理退休,再另行调整。与以往不同的是,此次巡视组组长由“职务”变为“任务”,组长不再是“铁帽子”,而改为“一次一授权”。这意味着中央确定巡视任务后,再来选定巡视组组长,巡视结束,巡视组组长的任务随之结束。

除此之外,中央巡视组巡视工作被赋予新的工作手段:抽查领导干部报告的个人有关事项。而10个巡视组的驻地、负责人、联系方式等信息全面通过媒体向社会公开,也是“史无前例”。

那么,中央巡视组是如何巡视的?为何“只报告,不办案”?巡视成果如何运用和体现?巡视组是监督别人的,谁来监督巡视组?巡视效力如何保持?这些待解的问题为中央巡视组披上了一层神秘的面纱。

巡视组为什么“只报告,不办案”

在关于2013年中央巡视组的消息中,最常提到的一个说法是“只报告,不办案”。

从成立之初,中央巡视的核心职责就定位于发现违规违法线索,为中央了解掌握地方政府领导班子及其廉政状况提供信息来源。既然巡视组代表中央,发现贪腐问题直接处理岂不是更高效?为什么“只报告,不办案” ?

事实上,按照规定,中央巡视组的巡视对象主要是省部级领导干部,即对省、自治区、直辖市党委和同级人大常委会、政府、政协委员会党组领导班子及其成员的巡视。中央巡视组在驻地一般停留2至3个月,通过听取汇报、列席有关会议、个别谈话、召开座谈会、民主测评、查阅有关文件资料、受理群众信访和专题调研等方式进行巡视。而巡视组不干预被巡视地区、单位的正常工作,发现违法违纪问题后向巡视工作领导小组报告,不查办案件。

对此,北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水认为,“只报告,不办案”不是一个简单的工作纪律要求,而是一个政治技术设计。

“作为上级监督权力的延伸,巡视权力事实上与下级领导权力之间存在一定的冲突,处理不当,可能会发生越权现象。因此,‘只报告,不办案’的原则要求巡视组明确工作重点,重视发现问题,而不是去处理具体问题,这样,既可以让巡视组充分发挥其工作职能,不致陷入信息过载的境地,又可以让巡视组理顺工作关系,不致发生职能越位。”庄德水告诉《方圆》记者。

中国人民大学反腐败与廉政政策研究中心主任毛昭晖也有类似观点:“从制度设计来看,巡视组一直都不是案件查办机构,中央巡视组巡视的对象是省部级领导干部,对这一级别领导干部的贪腐问题,一般应由中纪委查办后涉嫌违法的再移送司法机关处理。巡视和办案分开,有利于保证各自环节的独立性和公正性,是理性监督的体现。”

“此外,发现贪腐问题虽然是巡视的主要内容,并不是全部内容。”毛昭晖补充说,“比如,巡视发现的有些问题只是轻微的违规问题,不构成违纪违法,只需以诫勉谈话等形式进行提醒即可,并不涉及办案。另外,巡视还有可能涉及腐败以外的问题。例如,中央的政策是否落实到位,地方新的领导班子履职情况等。有时候通过地方解决不了的问题,通过巡视组向上反映后,可以帮助其解决。”

巡视成果如何更好地运用

根据《条例》规定,巡视工作结束后,巡视组应当写出巡视报告,并经巡视工作领导小组同意后,在15个工作日内向被巡视地区、单位提出改进意见。被巡视地区、单位应当在60个工作日内将整改方案报送巡视工作领导小组,并且自整改方案报送之日起12个月内报送整改情况报告。

巡视报告历来被视为是中央巡视工作最重要的成果。如何才能让巡视成果得到更好的利用和体现?毛昭晖认为,应建立巡视报告公开制度。

“作为巡视最重要的成果,巡视报告如果不公开,很多问题可能会被内部消化,不了了之,巡视的效果就大打折扣。但如果不分阶段地全公开,也会造成一些工作上的被动。比如,涉及贪腐的问题如果过早公开,有可能打草惊蛇,不利于后续的办案。”

“对于巡视报告,我认为应该以公开为原则,以不公开为例外。但是怎么公开、公开的范围、公开的时间如何把握等,还要有细化的标准和规定。”毛昭晖说。

庄德水也赞同对巡视报告的适度公开,在他看来,对于巡视中发现的问题的处理情况,也应及时公开。“巡视成果不能仅仅停留在报告层面,而应有一个规范的成果使用机制。当前,要建立健全巡视报告制度。巡视组在完成具体巡视任务后,应向社会公众公布相关巡视结果和处理情况,不能一巡了之。为了提高巡视工作的权威性,应要求被巡视单位限时向社会公众汇报改进措施和整改情况,即把最终评判权交由社会公众。”

事实上,《条例》对此已有所涉及:“除特殊情况外,被巡视地区、单位应当将整改情况在一定范围内公布。”但“一定范围”的规定较为宽泛,专家呼吁应进一步明确巡视整改情况的公开范围。

谁来监督巡视组

巡视组是监督别人的,谁来监督巡视组?

在庄德水看来,“谁来监督监督者”的确是一个现实难题。对此,他的建议是:“从两个方面入手,一是巡视组工作人员要自觉保持廉洁性,切断与被巡视单位之间不正当的利益关系,这是“打铁还须自身硬”的应有之义;二要引入社会公众第三方监督机制,让社会公众知晓巡视的过程和情况,参与评价巡视组的工作绩效。”

与此同时,庄德水还主张通过建立健全巡视问责体系来加强巡视工作的监督。“建立健全巡视问责体系是推进巡视改革的必要内容。巡视权力说到底是一种公共委托权力,它必须对社会公共意志负责,承担起相应的公共责任。巡视权力的授予、行使、制约和终止等每一个环节都应符合公共利益要求。巡视问责的核心应该是绩效问责,让巡视组工作人员树立绩效观念,明确责权利效之间的关系,避免产生‘只巡不视、只视不查、只查不报’等问题。”

毛昭晖则认为,巡视组到地方巡视的过程,其自身也是一个接受监督的过程。“一方面,派出的巡视组要接受上级领导机关——中央巡视工作领导小组的监督;另一方面,也要接受被巡视驻地干部和群众的监督。此外,本次中央巡视采取组长一次一授权的方式,也可以有效防止权力滥用,有利于保证巡视结果的客观合理性。”

毛昭晖认为,不宜建立过于苛刻的巡视问责体系。“巡视组并不是‘钦差大臣’,没有办案权,不易出现一般意义上的假公济私、滥用职权等问题,如果建立过于苛刻的巡视问责体系,容易束缚巡视工作人员的手脚。”

“当然,巡视组有信息选择、信息筛选的自主权,有权力就有责任,对此,《条例》已通过专章对巡视组和巡视工作人员的职责进行明确,并对巡视组和巡视工作人员违规违纪违法行为的处罚作出了相关规定。”毛昭晖介绍说。

记者查阅《条例》后发现,该《条例》已对巡视组失职行为的责任追究作出规定:“巡视组对被巡视地区、单位干部群众反映强烈、属于巡视工作职责范围内的重要问题,疏于职守,应当了解而没有了解,应当报告而没有报告的,按照有关规定追究责任人的纪律责任。”

此外,对于巡视工作人员“利用巡视工作的便利谋取私利或者为请托人谋取不正当利益”、“隐瞒或者歪曲、捏造事实”等四种违纪违法情形,《条例》规定,给予责令书面检查、通报批评或者调整、免职、降职等组织处理;构成违纪的,按照有关规定给予纪律处分;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理。

巡视效力如何持续

接受采访的专家普遍认为,经过多年实践,中央巡视工作在发现重大腐败案件线索方面发挥了重要作用,如陈良宇、侯伍杰、徐国健、李宝金、杜世成、何闽旭等高级领导干部严重违纪违法案件,部分线索就是中央巡视组在巡视工作中发现的。同时,中央巡视工作能够及时发现省部级领导班子的一些苗头性问题,使之及时解决,在预防腐败、纠正干部不正之风以及反映社情民意等方面取得了明显成效。

但受访专家们也指出,现行中央巡视工作也还有不少亟待解决的问题。比如,如何对巡视信息进行符合性验证、如何有效保护巡视中的举报人和情况反映人、如何建立专业的巡视队伍等。而这些问题归结起来就是一个事关长远的问题:如何保持巡视效力的持续性?

对此,毛昭晖认为,“一是要靠中央的决心,二是靠社会的民主监督。”

在庄德水看来,巡视制度的权威性主要来自于上级机关,其工作的重要性也主要取决于上级机关的态度。在这种情况下,巡视工作的重点和成效很可能会因为个别领导人注意力的改变而改变。“针对于此,必须实现巡视工作的法治化,把法治精神融入巡视工作,用法治力量保障巡视工作的科学运行。”庄德水说。