在瑞士蹲监狱

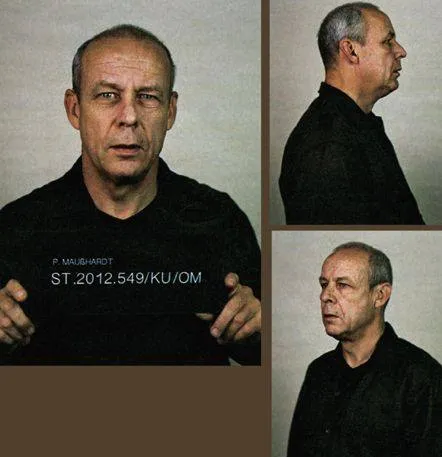

不,我没有过敏史,也没有得遗传病和艾滋。填完表,一个看守带我来到一个门上写着“身体检查”的地下室。“全脱掉?”我问。“全部。”看守说。他把我的贵重物品放在一个塑料盒里,我手头能留30瑞士法郎。在他仔细审查我的屁股之后,我终于能穿上衣服,拿到我的囚服——一套没有熨过的蓝色睡衣,两条手巾,一条浴巾,一双浴室拖鞋,一张床单。欢迎来到苏黎世高地巴赫特尔判决执行中心。

我的违法行为发生在一年前去意大利度假的那个夏天。那是一个周三的午夜,我开车行驶在去往圣加仑的高速公路上,时速116公里,而规定的最高时速是100公里。这样,我违法了。在瑞士,和逃税不同的是,超速行驶是一项重罪。所有罚款费用加起来一共是350瑞士法郎,合300欧元。因为我拒绝为超这么一点速就支付这么多罚款,我选择了两天的监禁。

“看看哪儿还有空的床位。”看守索特有着络腮胡子,戴着眼镜,在这天接收了三名新犯人:我,苏黎世一个臭名昭著的黑车司机(三个月的监禁)和四次犯案的停车场罪犯(五天监禁)。索特带我来到我的新住址:P07a号牢房。

牢房2.5×4米,通过铁栅栏可以看到厨房。牢房中有一个柜子,两张椅子,一张桌子,一张双层床,一台纯平屏幕电视。下铺是一个年轻的科索沃阿尔巴尼亚人穆斯塔法,上铺是我。“你好。”我进来的时候,穆斯塔法微笑地说,显示出友好。“你好。”我回答。

巴赫特尔判决执行中心是瑞士最小的监狱之一。在64个牢房中住着骗子、小毒品交易商和交通肇事者。穆斯塔法得在这儿待六个月。他的罪行是事故逃逸,没有驾照,血醇含量2.7。他用瑞士德语告诉我,当时他“真是愚蠢透了”。然后,他带我看房子,台球房、吸烟室、健身室、电话亭,应有尽有,“报刊亭晚上才开,你可以用房间钥匙芯片在自动售货机上取咖啡和饮料”。在巴赫特尔,牢房没有上锁,犯人可以在整个房子中活动。穆斯塔法看着我吃惊的脸,平静地说:“如果你想吸大麻,我可以卖给你一些。”

现在是午饭时间。食堂前聚集着犯人,他们是各个年龄、各个国家的男人。我们三个新来的站在最后,这是守卫索特给我们的建议,因为这样我们可以避免不小心坐到其他犯人的固定座位上去,而“他们可不喜欢这样”。监狱里的等级秩序可以从座位顺序辨识出来:坐在最前面的桌子边,靠分发食物的台子最近的,是年轻的科索沃阿尔巴尼亚族人小组。他们最有组织性,紧紧抱团在一起;其次是北非人,然后是意大利人和世界其他地方的人;最后面坐着海洛因上瘾者。

周五是吃鱼日。除去厨子用手把油煎鱼块放在我的盘子中之外,一切都很美好。土豆软得恰到好处,菠菜尽管只是简单加工了一下,却非常好吃。“你要待多久,兄弟?”坐在我旁边的一个粗壮摩洛哥男人问我。“两天。”我说。对我的新头衔,我有些自豪。我们是我们,他们是他们。我们是兄弟,他们是守卫,是我们的敌人。“注意D,他很精,是条敏锐的狗。”在房间刚认识时,穆斯塔法告诉我,好像我也需要像他一样藏起大麻。

从监狱的入口到外面的金属网丝只有两米的距离,越狱非常容易,而且上次越狱留下的一个洞还在。瑞士当局想遣回的一个年轻塞尔维亚人,通过越狱逃离了被驱逐出境的命运。他有一个好理由离开这里,而巴赫特尔的绝大部分囚犯都没有,栅栏外是成堆的欠债、失业和社会问题。

瑞士每天为每个囚犯支出约200瑞士法郎。我算过了:我节省了350瑞士法郎的罚款,给瑞士造成了400瑞士法郎的开支,我赚了。而且,如今只要交钱,你可以在旅行社预订到所有地方,不管是去一个修道院还是要坐宇宙飞船,然而在一个瑞士监狱里度过周末却是不可预订的。这需要人们自己想想办法,或者说,想想怎样开车。

我的室友晚上忙于看电视,没空理我。几乎每间牢房都上演着RTL电视台的节目,只有09号牢房中似乎是一个体育主持人的声音,他在用阿尔及利亚语解说足球。电视有42个频道,比大多数旅馆为客人提供的还多。

21点是点名时间。“敏锐之犬”D清点人数,看是不是所有人都到了,然后,他从外面锁上了监狱大门。穆斯塔法和其他一些年轻科索沃阿尔巴尼亚族人一起去狂欢了,我则选择读一本我在监狱外永远找不到时间读的书。

一天之内,我就了解到我的 “兄弟们”的很多故事,不能支付罚款所以过来坐牢的信用卡诈骗犯、商场盗窃犯和毒品消费者的故事。来自塞尔维亚的茨因格直到今天都没告诉他七岁的儿子自己在坐牢,阿勒夫的父亲在和他吵架时打破了他的下颚。他们中的每个人都有一个故事,一个比我的加速器引发的灾难更加沮丧的故事。

第二天是周六。晚上,一个基督教青年团体带来主题“疲于奔命——是时候停下来啦!”作为超速行驶的人,我感到这主题和我的罪行不谋而合。20个穿着整洁的年轻男孩和女孩在食堂围成半圈唱歌,两个人弹着吉他,唱的是“耶稣基督原谅一切”。我是唯一的听众,他们就是在为我歌唱。我的兄弟们大部分是穆斯林,他们喜欢看电视。不久有人说,女人也会参与到歌唱的队伍中来。随后食堂的人越来越多,阿尔巴尼亚族人吹着口哨、鼓掌,在每曲结束后狂叫,就像在台上表演的是一个摇滚乐队。

一种悲伤的情绪渐渐向我袭来。明天我就要出狱了。早餐后,我和多米尼克、茨因格、布鲁诺等兄弟一起吸了最后一根烟,然后收拾我的东西。窗外下雪了。“很好。”穆斯塔法说。在大雪中,他能更好地隐藏今天的来访者带来的大麻。

我从一个看守那里拿回了我的钱包、证件和汽车钥匙。现在是9点15分,我可以提前一刻钟离开,因为我“表现不错”。在我开车离开之前,看守找我要了1瑞士法郎——这是两天的电视使用费。

[译自德国《明星》杂志]