同窗佳话:孙犁与邢海潮

我特别喜爱孙犁的作品。其清新淡雅的风格,每每令我羡叹不已。也许是爱屋及乌吧,有关孙犁的所有文字也就成了我搜寻研读的内容。一部北京十月文艺出版社1990年12月出版的郭志刚、章无忌著的《孙犁传》,不知读了几遍。近日又读,忽然觉得其中仿佛少了一个人的名字,少了一节内容似的。

一

我觉得所少之人乃是邢海潮。

邢海潮,1916年1月8日出生于河北省赵县邢村的一个书香门第。1923年,他就读于赵县县立第一高级小学。之后,于河北省立第十五中学(赵县中学前身)读初中四年。1931年暑假,他考入保定私立育德中学高中部,于1933年夏季毕业。毕业后,他以优异的成绩考入了北京大学中文系。四年苦读之后,于1937年夏天在北大毕业,又考取了公费留法生。由于“七七事变”发生,他被阻于北平,未能到上海登轮西航。1938年,他到太行山区参加了抗日战争,曾任纵队政治部秘书兼宣传科长及河北省文化运动委员会常委。抗战胜利后,他历任浙赣铁路局文化专员、上海亚伟速记学校秘书兼讲师、上海市人民政府业余学习班高级讲师、上海复旦大学新闻系副教授、黑龙江电大辅导员,还曾在多家报刊工作,后在文化大革命中受到冲击与迫害,十年浩劫后重新提干。1986年,他退休回到家乡,应邀参加编辑《赵县志》、《赵县地名志》。

虽然娇妻爱子早已先后辞世,邢海潮独栖一枝,可他专注于《赵县志》、《赵县地名志》的编辑工作,因而生活也还充实。

1987年初的一天,工作之余,他与同事们聊起天来。当得知他曾于保定私立育德中学上过高中时,一同事问:

“那你认识孙犁吗?孙犁也在育德中学上过学。”

“孙犁?”邢海潮想了想,“我高中时的同班同学中倒是有一位姓孙,可他不叫孙犁。”

“他叫什么?”

“叫孙树勋。”

那位同事笑了:

“难道你不知道孙犁原名孙树勋?孙犁很可能就是你的那位同学。”

“是吗?”

他和同事们马上找来有关孙犁的材料查证──孙犁在保定育德中学上高中的时间与他一致──可以断定:孙犁就是他的高中同班同学孙树勋!

邢海潮兴奋异常。他不禁深深地沉入了对遥远往事的回忆之中。

那是1931年夏天,他在河北省立第十五中学(赵县中学前身)初中毕业。暑假中,他到保定考入了育德中学高中部。高中分科,文科是高中第二班,理科是高中第三班。他和孙树勋都在高中第二班学习。

这两个高中班的教室在一座二层小楼上,高二班居东,高三班居西。他在班中年龄最小,才15岁,座位在第一排北首,靠近课堂门。孙树勋比他大三岁,座位在第四排南首,靠南窗,从玻璃窗下望,便可看到平坦的大操场。高二班的40多名同学中,有三分之二是由本校初中毕业后升入高中的,只有十来名是由外校考入。孙树勋就是由本校初中班升上来的。

孙树勋在初中时就对文学有着特殊爱好,受到进步人士、语文教师谢采江先生的熏陶教诲,经常在《育德月刊》上发表作品。他写的短篇小说、散文、小剧本都清新可喜并富有抨击旧礼教、旧意识的精神。

邢海潮和孙树勋都属于内向型性格,不擅辞令,也不爱活动,而是频繁出入于图书馆与阅报室中。他们常在一起谈论人生、文学、写作与生活,交流心得与看法。

邢海潮忘不了,入校那年秋天,“九一八”事变爆发,日寇悍然侵犯我国东北。育德同学800多人在训育主任李恩溎先生的亲自教练下,实行军训,校办铁工厂自制枪械,在城北野外挖掘战壕,练习野战。他和孙树勋踊跃参加,身体与意志都得到坚强的锻炼。他忘不了,1932年秋,学校组织旅游,到满城县风景区抱阳山去,他和孙树勋一路同行。抱阳山巅留下了他们的身影,一亩泉旁嘹亮着他们的笑声。他忘不了,次年春天,一起乘船游览保定东郊外刘爷庙时,立志奋发自强,不甘做文弱书生,决心报国,欲效刘猛。

是啊,他和孙树勋都出身于河北农村,有相似的体质,有相近的性格,有相投的志趣,所以同学二年,自然成为契友。

1933年夏天,他们高中毕业了。邢海潮考上了北京大学中文系,而孙树勋由于家境不好未能升学,住在北平的一间公寓中,想靠写短文投稿以稿费维持生活。当时,孙树勋的稿件被刊载的很少,难以维持个人的最低生活标准。正在北平读书的邢海潮不忘旧谊,时常到孙树勋的住处探望,曾给孙树勋以资助,并曾带孙树勋去拜访了高中时的国文老师孙念希先生,想请孙先生为孙树勋找一份工作,可最终没有成功。孙树勋在北平待不下去了,便转而回乡任小学教师。从此,他们一别数十年,不通音信。

邢海潮还记得,解放初期,他在上海复旦大学新闻系任副教授时,曾在《解放日报》上看到一排现代作家的名字,其中就有孙犁。他还记得,当他舌耕在黑龙江的一个小镇上时,也曾讲过中学课本里选入的几篇孙犁所作的文章。唉,孙树勋,我怎么就不知道孙犁就是你呢?他深悔自己真是太粗心太大意了。

二

邢海潮马上写信寄往天津市文联,请他们转交孙犁。很快,他便收到了孙犁于3月25日写的明信片。孙犁写道:

“自北平一别,即未再见,今得手示,欣慰莫名。因弟不在协会工作,今日下午,才见信件。”“一别数十年,所历实非一纸能尽。而近日弟又犯眩晕旧疾,故先致一片,以免悬念,稍俟痊可,再为详谈。”

从此,他与孙犁鱼雁往返,七年之间,他寄给孙犁的信约有90余封,而孙犁寄给他的书信多达84封。“孙犁说:(与邢海潮)‘通信持续之长,往来之频,为弟平生所少有,实不易之遇也。’这的确是文坛的一段佳话,令人称羡。”(见《芸斋书简》中刘宗武撰《编后赘语》)。在孙犁的书信集《芸斋书简》一书中,共收入孙犁致邢海潮书信83封。在此书中,数量居亚。而若论通信之频,无疑居冠。

借助通信,孙犁给了邢海潮多方面的帮补。一、于1990年给邢海潮汇款200元。孙犁在三月五日给邢海潮的信中说:“现在叫小孩汇上二百元,微不足道,备兄烟茶之用,万勿推却。”二、提议并鼓励邢海潮撰文投稿。经孙犁介绍,邢海潮向《天津日报》、《今晚报》投寄了数十篇稿件,均被发表。三、经孙犁向天津百花文艺出版社推荐,邢海潮数年间为该社审校了各种文艺图书300余册。四、赠给邢海潮他所著的作品:《序跋集》、《曲终集》及珍藏本《孙犁文集》等数种。上述种种,不仅使邢海潮在物质上得到实益,而且其以读书作文为业,精神生活十分充实。

在此期间,孙犁赠邢海潮一轴条幅,文云:“大道低回,大味必淡。”(《汉书·扬雄传》中语)。邢海潮还曾代赵县顼国成、李生田、常良计、白书囊及其北大时的同班好友、京剧名票、东北师大中文系教授吴伯威等人向孙犁索求墨宝,孙犁都慨然执笔,题写了条幅惠赠。

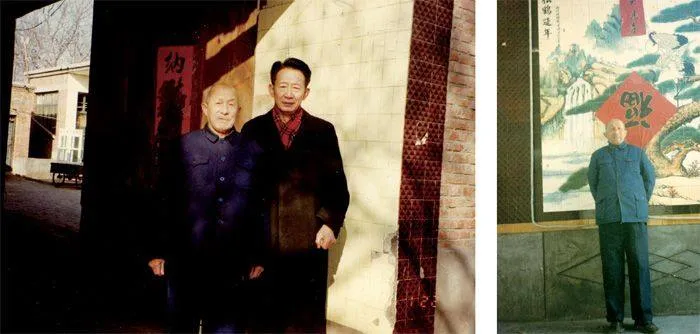

特别要提及的是,孙犁于1990年12月11日在《光明日报》上发表了《老同学》一文,叙述了他与邢海潮过去和现在的交往。文中写道:“赵县邢君,是我在保定育德中学上高中时的同班同学。当时,他是从外地中学考入,我是从本校初中毕业后直接升入的。他的字写得工整,古文底子很好,为人和善。高中二年同窗,我们感情不错。”“毕业后,他考入北京大学中文系,我则因为家贫,无力升学,在北京流浪着。我们还是时有过从,旧谊未断。为了找个职业,他曾陪我去找过中学时的一位国文老师。” “我又想给他介绍一些事做,也一时没有结果。最后,我劝他写一点稿子。”“这样,一个月能有几篇文章发表,既可使他老有所为,生活也不无小补,我心中是非常高兴的。”邢海潮认为此文“内容基本属实”,使他感念。与之相应,邢海潮也先后撰写了《友t4U6lQqZ1LRA2k8ywkdsbEwxYDGJFY0zY5ToSZsisiQ=情》(1990年10月4日《今晚报》)、《我和孙犁》(1993年第1期《长城》,后《中华文摘》予以转载)、《文质彬彬,然后君子》( 1993年7月16日《河北日报》)、《再谈我和孙犁》(1994年2月28日《天津日报》)、《回忆与孙犁同班学习的岁月》(1996年第5期《人民文学》)等文章来怀念孙犁。

孙犁非常关心老同学邢海潮,经他介绍,先后有天津百花文艺出版社社长郑法清、总编室主任张爱乡、秘书方陆玉等人专程来赵县访问了邢海潮,带来了他对邢海潮的亲切问候。

邢海潮对孙犁的思念与关怀之情也是与日俱增。可孙犁从1995年6月以后,因体弱多病,经常住院,还动过大手术,故不再写信来。邢海潮为了解老友情况,便托请天津市孙犁研究会秘书长刘宗武先生随时向他通报孙犁病情。1999年,刘宗武先生曾来信说:孙犁病情加剧,小便需用导尿管导尿,大便亦不能下床,医院派6名特别护士昼夜加以守护。得知此情后,邢海潮深感忧虑,寝食不安。可他白内障严重,足力亦不健,想赴津探望孙犁,却终难如愿。邢海潮只能徒叹:奈何!自此,至孙犁先生逝世,两位重又取得联系的老同学终未谋面。

我觉得,若有机会再版《孙犁传》,作者当添加上述内容,方无遗珠之憾。

(责编:刘建蕊)