岁月若水 墨历如歌

我自幼爱好书法,小学四五年级起就给村里人写春联,上世纪70年代中期,高中毕业的我就是村里和县城商业公司办壁报和编写专栏的主力,这也是我对书法情有独钟并与其结下不解之缘的启蒙期。上世纪80年代初,我毕业分配到石油勘探单位工作,书法这一业余爱好曾是我在边远荒芜、寂寞艰苦环境中的一种精神支撑,后因寻找油气四处奔走的“吉普赛式”生活而中断。真正笃学不辍、坚韧执著地追寻和探索,乃是工作回归稳定的近十余年。现在,书法之于我有一种“瘾”,若每天没有过“瘾”就有些不爽。由此,大部分业余时间几乎都倾心其中。

书法使我感受到:百闻不如一见,百见不如实践,实践重在用心。认真只能把字写对,用心才能把字写好。心若在,梦就可能实现。而书法艺术要上层次上水平,真正出精品,而不因权势名噪一时,终遭诟病,非朝夕之事,是要倾毕生之心血。既要有阅写量的积累,亦要有善于认知书法艺术美,发现书法艺术美,更能创造表现书法艺术美的智商和知识。尽管美有共性和个性,但个性寓于共性,共性产生个性。深谙此道者,首需夯实自身文化功底,着力提高艺术评判和鉴赏水准。文化是书法艺术之基石,书法艺术是文化的一种表现。做任何事情,先天悟性固然重要,厚重的文化根基和勤奋努力是走得更好更远的必要条件。我以为,事物都是发展的过程,书法艺术亦如此,其作品可以良莠共生,供人赏鉴,任人取舍;但鄙视书法家沽名钓誉、哗众取宠、欺世盗名。

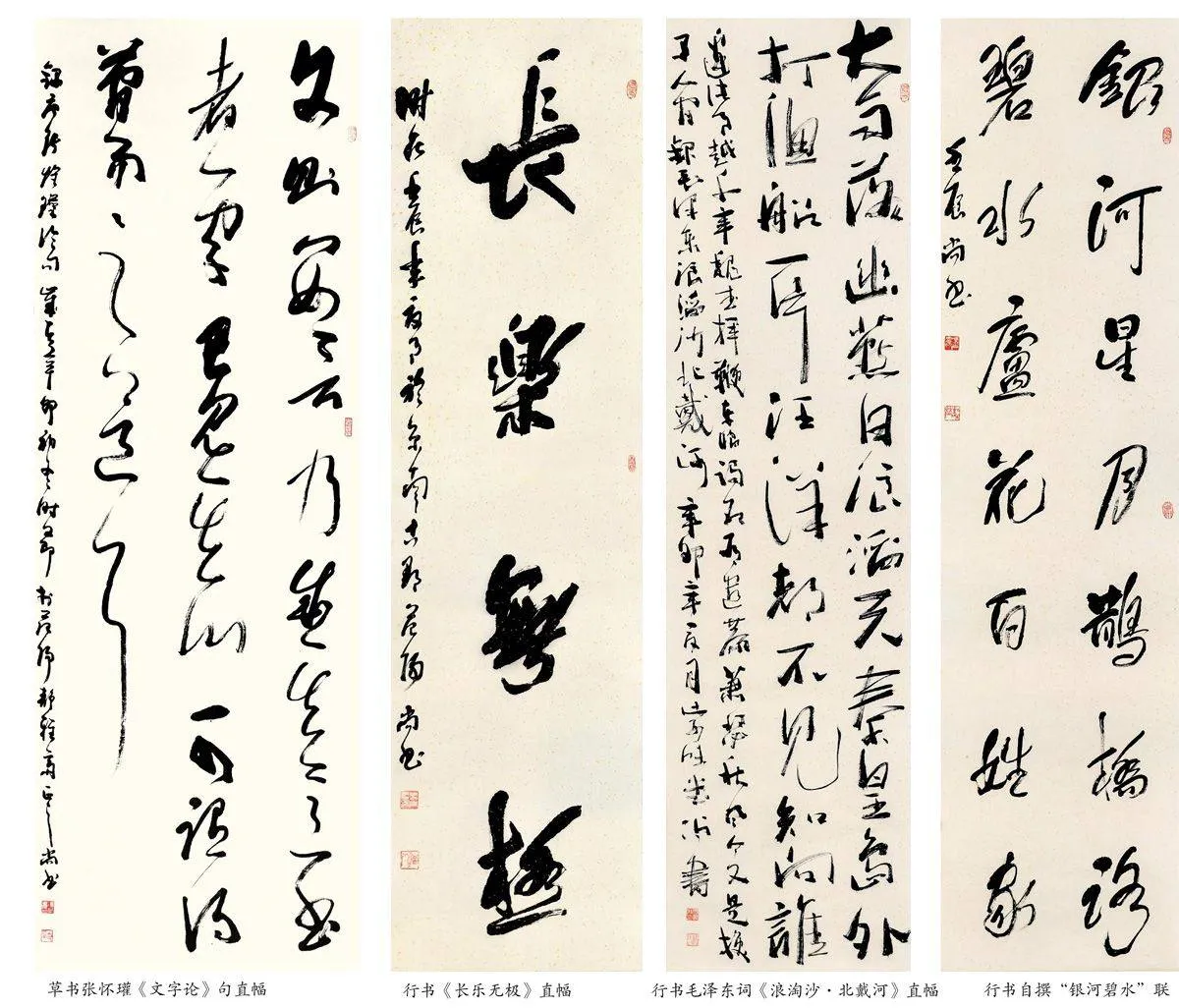

在加强文化修养时,我博览、研习历代名家名帖。初学王羲之、欧阳询、颜真卿、赵孟頫,继而临习王铎、傅山、米芾、何绍基、孙过庭、于右任等诸多大家名帖,并研习了曹全、乙瑛、张猛龙、金农等碑帖。虚心求教,细心揣摩其技巧,用心审视和体悟其字的个中结体收放、点线虚实连带、大小快慢变化、行笔墨气神韵、整体协调布局,以及书文与情感宣泄的合理性和美感度,力图植根于古,取法于上。在大量的书法艺术创作实践中,严于律己,认真刻苦,执著勤奋,正视不足。我不喜欢囿于一家一派,不流于时风世俗,亦不被重商烟尘所迷眼,力求在比对中寻求突破,表现多元美,挥洒心声;在传统中开拓创新,不断超越自我,放飞梦想。我篆、隶、真、行草兼擅,长于行草、隶书,且行草书没有固定陈式,书风多变,大小视需要而定。人们常说,“书为心画”。我在作品字里行间注重追寻共性、个性和心性、笔性的转换,尽其能用点和线展现出“心”与“书”、“书”与“情”、“情”与“理”互动交融的艺术美和思想价值,以及“刚”与“柔”、“柔”与“韵”、“韵”与“变”的个性艺术特质和丰富内涵。

书法艺术滋养人,让我钟爱、陶醉,难以停下脚步。

(责编:刘贤)