西部民族地区资源开发模式研究

【摘要】模式的本质是创新。西部民族地区发展的关键就是从实际出发,探索西部民族地区资源开发的新模式。文章基于民族地区人们思想意识上的“观念约束力”,提出西部民族地区的人们只有转变原有的思想观念约束,进行 “三动”模式的思维革命,发挥民族地区的资源优势,才是实现资源转换战略的有效路径。

【关键词】民族地区 资源开发 “三动”模式

模式的经济学含义

从模式的角度研究经济问题已成为现代经济学的常见方法。最早使用模式这一术语的是德国哲学家康德,原意是指理性对感性的思想构建。波兰经济学家弗·布鲁斯在《社会主义经济运行问题》一书中曾列举各家对经济模式的定义,概括为两种理解:一种认为,模式意味着国民经济或其中一部分增长或运行的最简单形式的思想结构;另一种则认为,经济理论旨在对抽象规律发生作用及其条件作详细说明,这种说明被称为理论假设,而这类假设的系列被称为理论经济模式。①

经济增长和经济发展过程本身就是一个资源配置和资源转换过程。从资源利用或资源转换角度,可以把经济发展模式分为多种不同的类型。有学者从经济演化,即构成模式要素的组合不同,把模式分为:生存模式、积累模式、增长模式、发展模式与可持续发展模式。从整个人类社会资源与经济发展的宏观角度,可以分为:传统经济发展模式、近代经济发展模式和现代经济发展模式三种类型。第一种类型是传统模式,它存在于人类初期,是以人类依附于自然为特征的,环境优良而经济不发展。第二种类型是近代经济发展模式,它是以人类统治自然为特征,牺牲环境来发展经济。第三种类型是现代模式,它是以人类与自然的和谐为特征的。其本质上是一种生态经济,有人把这种模式称之为“绿色经济”或“循环经济”模式。

区域经济研究中有一种区域发展模型方法,这种方法主要是根据某个区域(国家或地区)的资源禀赋、经济结构和政治制度状况,针对该区域的主要问题,运用量化分析方法,构造出其区域发展相对应的策略和措施。从区域这一层面上,也可以用模式来概括某些区域(国家或地区)的经济发展类型,如地区角度分“拉美模式”、“东亚模式”等。赋予“模式”最具有现实意义和国际影响的是20世纪60年代以来出现的“东亚模式”。在很多情况下“模式”往往冠以国家或地区的名称,并在理论上区分为不同的类型。在中国,从20世纪80年代中后期开始,“模式”概念流行起来,并以模式来概括改革开放中出现的具有地方特色的经济发展类型,如温州模式、鄂尔多斯模式等。

总之,字面意义上的模式是指一种相对固定的框架。从目前经济研究中对模式范畴的使用看,模式有以下几种含义:第一,从总体特征上对不同经济类型的标识。例如东亚模式等。第二,模式是指多因素或多个子系统构成的具有其内在结构和运行机制的一个复合系统。由此决定了在区分不同模式时,很难运用单一因素去认识。第三,模式是被理论加工后的一种范式、一种可模仿、推广或借鉴的架构。第四,经济(区域)发展模式产生于工业化和现代化的实践中,是特定地区在一定历史条件下具有特色的经济发展过程和具体发展路子。经济发展模式本身没有特定的框架或标准,只有较稳定的要素组成结构。这并不是说经济模式论或模式研究没有意义,而强调的是学习、模仿和吸收基础上的创新。

西部民族地区资源开发的“三动”模式

模式的本质是创新。西部民族地区发展的关键就是从实际出发,探索西部民主地区的发展模式,这是更新观念的高层次活动,虽然难度较大,但是有效的一种路径。本文基于民族地区人们思想意识上的“观念约束力”,提出思维革命的“三动”模式论。所谓“三动”是指“主动、能动、联动”。“主动”强调意识形态方面制度学习的基础性,“联动”强调的是制度模仿与移植的重要性,而“能动”却注重的是制度创新的不可替代性。

“主动”模式。马克思在分析价值形式时,从最简单的价值形式入手,揭示了货币的全部秘密,同时也解释了市场经济条件下,交易双方扮演不同角色的秘密。这一分析对于拥有丰富的自然资源的西部民族地区,在市场经济条件下如何转换角色,仍有很大的启发和指导意义。在马克思看来,“20码麻布=1件上衣,或20码麻布值1件上衣”这个等式中,麻布通过上衣表现自己的价值,上衣则成为表现价值的材料。在双方交易中,往往麻布起主动作用,上衣起被动作用。在计划经济时代和长期处在短缺经济状态下,物资比较紧张,有钱买不到商品,所以拥有资源的人较被动,而拥有货币的人比较主动。而在市场经济尤其在卖方市场条件下,拥有物品的人比拥有货币的人变的比较主动才对。

“主动”模式强调资源转换过程中,地方经济主体的“主动性”,即从被动到主动的转换。在资源开发利用中,处在交易双方即西部与开发者(资本拥有者)的博弈中,拥有资源的西部处在相对价值形式上,应该起主动作用,而开发者处在等价形式上,应该起被动作用。但是,到目前为止,这种关系仍颠倒着,西部民族地区仍然沉浸在别人主动来寻求合作、拥有资源和原料不愁卖不出去的美梦之中。随着社会生产力的发展和技术进步,我国社会主义市场经济体制已初步建立起来,从过去的短缺经济走向过剩经济,从卖方市场走向买方市场。在这种变动和博弈中,拥有资源优势的民族地区已失去昔日的风光和“优越地位”,因此,把“被动”转“主动”是市场经济的本质要求,也是创建新的资源转换模式的规律使然。主动是成熟的表现,主动可以带来新的生机和活力。

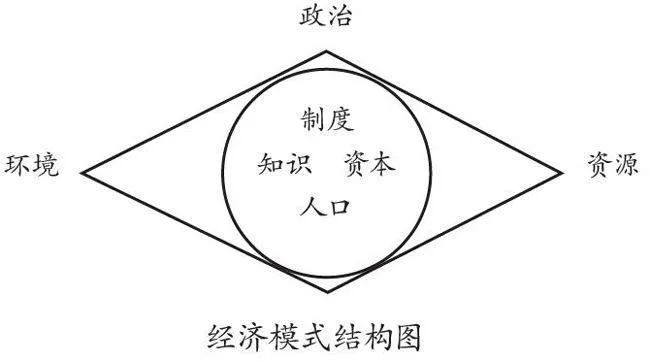

“能动”模式。“能动”是指在构成经济发展的诸要素中,能动因素的作用越来越大。马克思认为,在生产力的诸因素中人是最能动、最革命的因素,物的因素只有通过人的推动才能发挥作用,没有人的推动一切要素都是死物一堆。有学者把构成经济模式的要素分成八大要素,其中将人口、资本、知识、制度等四要素看作经济模式中的内在因素,这四大因素都是在人的作用下形成并同经济增长直接相关的要素。这四大要素相互作用,形成一个不可分割的有机整体,缺少其中任何一个要素,经济系统就不能正常运转。环境和资源的生成是自然造化的结果,政治和文化虽然也是人直接控制的要素,但相对于经济运行而言,它们还是外在要素,据此,张孝德构造了经济模式结构图②:

经济模式结构图

在经济增长过程中,知识、制度、文化的作用显得越来越大。因此,资源转换模式,即以资源为核心的经济增长模型中,应该考虑这样的变化和发展趋势,重视资源的基础作用的同时,把这一外在因素与内在要素结合起来,提高其知识含量和文化涵义,提高附加价值。

“联动”模式。相对而言,“联动”模式强调的是区域内要素与区域外要素之间的联系与合作。如中央提出的“走出去,请进来”的战略,强调的就是互动、联动效应,只有“走出去”的单一行动,而没有“请进来”的双向流动,一个经济体很难吸收新的要素,很难从“输血”到“造血”功能的转换。因此,民族地区的资源转换,只有溶入世界经济发展的大循环之中,跟上国际经济脉搏的跳动,利用两种资源、两种市场,才能摆脱现在的被动局面,取得双赢。

同机器的转动需要动力一样,经济的持续发展也要动力推动和不断的动力转换。人们经济活动的直接动力就是获取利益,也即“收益最大化”。西部民族地区具有后发优势,发挥后发优势的直接动力是获取“后发利益”,然而,从后发优势转换成为现实的后发利益,还需要具备一些条件和经过不少中间环节。西部民族地区因充分发挥“后发优势”的资本资源和知识资源贫困而导致技术模仿和制度学习动力不足,经济扩张力受限和产业承载力较弱。解决这一难题的关键在于“发展动力转换”、“资本潜力挖掘”和“技术承载力强化”为核心的“三力”模式的构建。我们知道,先发利益来自创新,而后发利益来自模仿。从短期看,先发利益先缓慢增长,到一定点后趋于减少,后发利益却迅速增长,到一定点后急剧下降;从长期看,先发利益因为连续不断的创新而递增,可后发利益不久就会由递增转向递减。所以,作为区域经济发展动力的先发利益和后发利益的变动趋势是不同的。先发利益是“S曲线”,后发利益是“倒U曲线”。根据这样的变动规律,后发区域要取得长期利益,需要转换发展动力,改变“模仿—再模仿”的线性循环,而转换成“模仿—创新”路径,“跟随战略”由于技术与制度的路径依赖无法摆脱后发地位。

作为资源富集的西部民族地区,传统资源开发模式的后果已经凸显。如何降低当前的资源消耗,寻找资源循环利用、可持续利用的有效模式成为当务之急。西部民族地区的人们只有转变原有的思想观念约束,进行“三动”模式的思维革命,发挥民族地区的资源优势,才是实现资源转换战略的有效路径。

【作者为内蒙古师范大学经济学院副教授】

【注释】

①[波兰]弗·布鲁斯著:《社会主义经济运行问题》,周亮勋,荣敬本,林青松译,北京:中国社会科学出版社,1986年。

②张孝德:《模式经济学新探:中国市场经济模式的选择与创新》,北京:经济管理出版社,2002年。

责编/丰家卫(实习)