中华民族音乐文化传播的“三部曲”

笔者在拜读王耀华先生等著《音乐·中国》①后,认为这三本著作不仅为我们提供了中国传统音乐理论体系的基础知识,也反映了著作者研究思路的拓展,体现了研究视角的创新。现试对三本著作的内容构成、视角及表述特色分析如下。

一、“三部曲”的内容体系

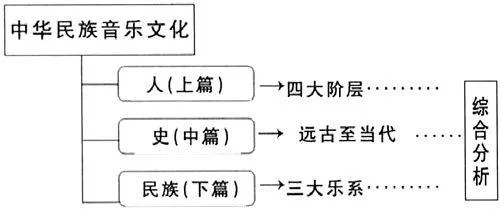

《音乐·中国》包括上、中、下三篇,它们所体现的体系性内容即:以人作为主体系统;以音乐史为历时性系统;以民族、地域研究为共时性系统。是为中华民族音乐文化传播的“三部曲”,它们共同构筑中华民族音乐文化的有机整体。

(一)上篇《音乐中的中国人》

在《中国传统音乐概论》中已有对中国传统音乐四大类构成的简要介绍②,可视为上篇框架的原型。上篇以使用的人群为分类依据,分别从中国传统社会的庶民百姓、文人士大夫、宗教信仰者、宫廷贵族,衍生出音乐中的庶民百姓(“河流山川交响中的力与勇、山间野外的抒情、里巷小曲”分别对应民间歌曲的劳动号子、山歌、小调。“民俗歌舞音乐”与歌舞音乐,“满村听说蔡中郎”与说唱音乐,“锣鼓声中来听戏”与戏曲音乐,“婚丧喜庆中的民间器乐”与民间器乐,一一对应)、音乐中的文人士大夫(古琴音乐与词调音乐,即“琴乐冶性情”、“词调、琴歌寄真情”)、音乐中的虔诚信众(包括汉传佛教与藏传佛教佛曲、道曲等“法事、课诵中的虔诚吟唱”,智化寺京音乐、佛教与道教法器牌子、藏传佛教歌舞等“器乐和歌舞中寄托的信仰”及“居士心中的《普庵咒》”)、音乐中的皇室贵族(典制性和娱乐性音乐两大类,即作为“皇8cef1d4347087841cb9e1de47856083fe2839adbaf3ee877e0c2317c500caf82权威严的象征”和作为“宫廷中的娱乐”的音乐),列为四章,对之进行独具匠心的探微。

上篇的重要意义在于它成功地从“人”的角度来阐释音乐,正是在对各阶层的音乐中所体现的不同的“人”的生活、感受、思想、感情的论述中,开辟了音乐研究视角的“人学”途径。

(二)中篇《文明古国的历史回响》

本篇以中国各历史时期为线索,选择音乐历史作为切入点,分析音乐作品产生的时代背景及特点,并解释其文化内涵。即(远古)骨笛曲,(先秦)钟鼓之乐,(汉代)琴歌,(魏晋南北朝)琴曲,(唐)破阵乐,(宋)词调音乐,(元)琵琶曲,(明)昆腔,(清)京剧,(近现代、当代)刘天华与华彦钧的民族器乐、艺术歌曲及其他创作歌曲、群众歌曲、新歌剧、管弦乐曲等。

中篇这一纵向论域从音乐历史研究的学问中独辟蹊径,从时间视野中对音乐成品进行研究,不仅强调音乐本体研究“是什么”,而且在分析基础上探究以“怎样”的形态体现音乐文化,解答音乐在不同时空隧道及社会中的样态及意义。尤其在远古、先秦时期代表性乐曲的选取上是根据古谱演奏、记谱的,使“哑巴历史”的状况得到了弥补③。

(三)下篇《中华民族的心声》

本篇按中华民族音乐文化的音乐构造与风格特征,将中国音乐分为三大体系:中国音乐体系及其十五个支脉(秦晋、北方草原、齐鲁燕赵、关东、中州、江淮、吴越、荆楚武陵、巴蜀、青藏高原、滇桂黔、闽台、岭南、客家、台湾山地15支脉)、欧洲音乐体系及东部与西部两个支脉、波斯阿拉伯音乐体系及塔里木、帕米尔支脉、河中地三个支脉④。并从各支脉的概况、代表性作品及音乐风格特征等方面阐述各支脉的文化内涵。

下篇作为横向论域的典型,是对中华民族音乐文化基本形态和活体存在的导读。不同支脉人群在不同文化背景中使用的不同音乐,都是“典型环境中典型感受”的生动表达,在某种程度上真实地反映了该区域的文化特点和内涵。

二、“人学”研究之视角创新

《音乐·中国》“人”、“史”、“民族”的三部性架构,体现了整体视角上的创新。而最主要的创新是上篇《音乐中的中国》中的“人”的切入点,这一视角具有“人学”研究的特点,成为音乐研究“人学”途径的开辟。

作为主体的“人”是人学的主要研究内容。人通过言语、神话、艺术等基本功能实现人类活动的基本结构与有机整体,而音乐能从艺术层面上回答人在基本活动过程中的思维⑤,其主体是人,目的也是人,在本质上属于“人学”⑥。郭乃安先生提出音乐学要把目光投向人,因为“人是音乐的出发点和归宿”⑦。音乐文化正是通过“人”的选择、表达,揭示从本体形态到文化内核的特征,如桥梁般连接着音乐文化的表层与里层,以“人”为管可窥视中国传统音乐的组织方式及其所蕴含的“人”的内涵⑧。著作者曰:文化就是“人化”,要有人的有意识的参与⑨。而音乐成品就以明确的形态,展现音乐文化内涵的丰富性与深刻性,使我们看到“人的灵魂最深沉和最多样化的情感因素”⑩。

著作者按社会形态特征将中国传统社会划分四个阶层属性,从中国传统音乐所包括的四个阶层的“人”出发进行阐述,开辟了传统音乐研究的新维度,体现著作者“人学”研究的思路和方法。正是:阮籍醉饮山林赋《酒狂》,郭沔情寄九嶷作“潇湘”。文人雅士的音乐有着深刻的时代性与人文内涵。“志于道”的郭楚望一生清贫,以琴为生,借九嶷山为云水所蔽抒发对国家、民族前途的忧虑{11}。如此著作者能够从作曲家(人)出发,借乐说文(文化),以人为纽带巧妙地将“音乐本位”与“文化本位”平衡于音乐文化的研究之中;以音乐成品为载体,通过分析各阶层、各时期、各民族的具有代表性的作品,对中国传统音乐的内涵进行由表及里的文化阐释;最终以“人”作为归宿。

由此观之,能够系统地将各类各时期的音乐素材整合,以中国传统社会各阶层中“人”为视角深入研究整体音乐文化的,王耀华先生《音乐中的中国人》是首例。

《文明古国的历史回响》在整体思路上虽以音乐史为依据,但在叙述中却不拘泥于史的束缚,同时多角度地选取乐曲,以音乐成品为线索对传统音乐的时代内涵进行解读:①以历史时期为依据,即远古至当代的悠久时域。②音乐关乎“人声”以达意,也借“乐器”以言情。正是“白石道人度曲传宋声”,“刘天华国乐改进奏新声”{12}。著作将音乐创作者、乐器、乐种等内容“并联”在“史”这一视域之中,是为多角度之选曲。③以音乐成品为线索的时代性内涵的人文解读。著作从远古至当代,以乐曲微观分析来说明音乐文化的时代性、民族性与传承性,无论古墓钟声的回荡,抑或“传统与现代的对话”,作品都承载着中华民族厚重的历史底蕴。

《中华民族的心声》对各支脉、各民族音乐文化形态及特征进行分析和概括,是研究传统音乐地域性分布的横向视角。

“人”、“史”、“民族”的视角在“音乐——文化”研究中还有着表述方式的多层次模式与平衡意义:即不仅研究作曲家创作的音乐成品,还研究“人”借乐传情的思维过程,最终揭示音乐的文化内涵,建立“人”、“乐”、“文”三位一体的表述方式!

三、音乐——文化的多层次平衡表述

黄翔鹏先生将中国传统的音乐理论研究思维称为“善作多元综合的全局观和整体观”{13}。将中西思维重综合与重分析相结合,便可避免音乐与文化的脱节,对表述中的失衡状态作出调整{14}。注重音乐本体与历史、文化的关系,是一种从全局出发的整体观念,是综合思维方式的优点。当接触音乐成品的内涵问题时,是很难将文化内涵与声音形式这二者分割开来而完全采取二元化方式进行阐释的。近年来民族音乐学关于“文化”、“音乐”的争论在一定程度上是对研究对象属性特征识别的欠缺{15}。而著作者将音乐看做是拥有多重系统且各系统之间相互联系,进而去分析这一有机整体,体现为“音乐中的文化”与“文化中的音乐”理念下的探索。这种探索在本质上由多层次视角模式和表述统一性构成,从而具有平衡导向的研究意义。

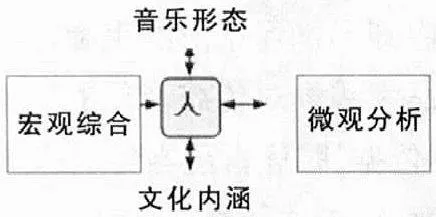

多层次视角模式可以用“综合—分析”的辩证思维来概括,体现在以“人”为中心,从音乐本体分析出发而采取的多层次“宏观—微观”表述方式。著作突破了纵向、横向思维格局的单向研究思路,使宏观与微观相结合、中国“综合”与西方“分析”思维相结合,探求音乐文化的表层构成与音乐成品的内在涵义的途径,即“人—乐—文”的“宏观—微观”模式。

从音乐本位(音乐成品的分析)与文化本位(文化内涵的阐释)这对表述关系来看,“人”在音乐文化中的连接是关键所在。上图模式的构成就是在综合-分析模式下的音乐文化多层次内容。即第一层:中华民族音乐文化→第二层:人、史、民族的框架思维→第三层:人、史、民族的子系统:分类学(社会阶层)、历史分段、音乐文化区域的研究脉络→第四层:以音乐成品为载体的“旋律音调结构分析”{16}:阐释各腔音、腔韵、腔句、腔段、歌词、节奏等要素在音乐成品中的意义,将综合与分析的宏观—微观的途径平衡到具体的分析中去。

以上多层次结构内容平衡导向了“人—乐—文”表述体系的统一。其统一性体现在:音乐本体分类的统一、解说步骤的统一。如在阐释文人音乐时,先陈述作曲家、乐曲概况,再逐步分析乐曲乐段,伴以内涵的解读。在模式的框架中对文本解释与音乐分析的技巧体现在音乐作品的个案分析具有明显的平衡性,如在关注作品总体结构的同时强调对作品局部的推敲;另外,乐曲情感的分析也是导入文化内涵的另一部分。

由此,对音乐意义进行阐释、发掘整体和深层音乐文化结构的方式是多层次的。著作中系统与分析的方式并重,还提醒了我们在音乐研究中对“文化”、“音乐”的研究侧重应以研究对象为出发点,以多角度、多层次的方式进行平衡表述。

结 语

中华民族音乐文化博大精深、流而不涸。《音乐·中国》作为中华民族音乐文化国际传播的基础之作,取“量智”补“性智”{17},深度关照中国人的音乐文化,综合探微,独具匠心。如著作前言末句所言,愿我们在中华民族音乐文化的学习、研究与传播的热情中,“乐乐(yuè lè),乐乐(lè yuè),再乐乐(yuè lè)”!

①《音乐·中国》,人民音乐出版社2012年版。系教育部2010年哲学社会科学重点课题攻关项目“中华民族音乐文化的国际传播与推广”。共上、中、下三篇:上篇《音乐中的中国人》由王耀华著,中篇《文明古国的历史回响》由王耀华、郭小利著,下篇《中华民族的心声》由王耀华、刘富琳、王州合著。

②王耀华、杜亚雄《中国传统音乐概论》,福建教育出版社2004年版。

③见著作第2页“前言”第五段。

④在《中国传统音乐概论》中的中国音乐体系包括12个支脉,高等教育出版社2009年出版的《中国传统音乐长编》中为15个支脉,增加中州支脉、江淮支脉、关东支脉。著作者选取《中国传统音乐长编》中的内容进行了重新组织,但内容的详致程度与侧重解释的方面有所不同。

⑤[德]恩斯特·卡西尔《人论》,甘阳译,上海译文出版社2004年版。卡西尔认为“人学”研究使人从自然、社会及宗教的淹没中解脱出来,使“人”不再是各哲学流派支离破碎的个体,而是使“人”具有了独立地位和本质的学问,讲究个体、群体和类的统合。

⑥⑨据王耀华“中国传统音乐专题研究”课堂笔录。

⑦郭乃安《音乐学,请把目光投向人》,《中国音乐学》1991年第2期。

⑧体现为在音乐形态方面怎样用中国人的思维、观念表现中国人的文化,即它们和人的音乐感受、音乐观念和音乐思维方式等的有机联系。

⑩同⑤,第206页。

{11}详见上篇第106页。

{12}详见中篇第30页、第68页。

{13}黄翔鹏《中国人的思路、风格和气派》,《黄翔鹏文存》,山东文艺出版社2007年版,第409页。

{14}陈文革《〈中国传统音乐结构学〉对当代戏曲唱腔研究的意义》,该文于2010年11月北京大学“亚太民族音乐学学术研讨会”上宣读。

{15}梅里亚姆在音乐与文化关系的探讨上,从in到as再到is,大多侧重文化的表达,使书写音乐文化出现了失衡。

{16}旋律音调结构分析作为一种形态分析方法,是对传统音乐的旋律音调作结构上的分析,通常根据旋律的音调进行解构,并总结旋律的规律及特征,以更加深入细致地研究旋律形态。

{17}“量智”即西方哲学适宜于具体科学的理性思维方式研究超越理性认识能力的哲学问题,“性智”指的是中国的先哲长于运用超越理性的方式去默识真理。转引自尚明《中国近现代人学与文化哲学史》,人民出版社2007年版。

周伟 福建师范大学音乐学院2011级博士研究生

(责任编辑 张宁)