生态文明视域下区域科技创新能力评价探析

摘要:以科学性、系统性、可行性和生态性为原则,建立了新型区域科技创新能力评价指标体系,在此基础上,分析了浙江省区域科技创新能力现状,探讨了生态文明与区域科技创新的关系,提出了关于提高生态文明视域下的浙江省区域科技创新能力的发展思路。

关键词:区域科技创新能力;生态文明;指标体系

中图分类号:C931

一、基本概念与文献综述

区域科技创新能力是区域创新系统的核心能力,对区域科技创新能力进行科学的评价分析有助于地方政府针对自身特点制定切实合理的科技创新战略,保持和提高区域竞争优势[1]。对区域科技创新能力的评价,学者们从不同角度出发进行了热烈的讨论,涉及的主要方法有标度无关性(高霞等,2012)、理想解方法(李俊等,2012)、灰色关联分析(童纪新等,2011)、主成分分析(巴吾尔江等,2012)、模糊数学(唐炎钊,2004)、SPA 联系函数(荣飞等,2006)[2]-[7]等。然而,以往的研究有一定局限性,即过分注重对区域科技创新能力的评价方法的研究,忽视了区域科技创新能力指标体系的科学内涵。传统的区域科技创新能力评价主要以经济指标作为衡量标准,过于强调区域科技创新对经济增长的作用,忽略了区域科技创新与生态文明的辩证关系。党的“十八大”报告以独立的篇幅阐述了生态文明的重要意义,指出面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展[8]。因此,从生态文明视角出发,重新建立可持续发展的区域科技创新能力评价指标有重要意义。

二、区域科技创新能力评价指标体系构建

研究区域科技创新,首先必须建立科学合理的区域科技创新能力评价指标体系,建立该评价指标体系一般应符合下面几个原则:

(一)科学性原则

科学性原则要求指标体系要符合客观实际,能够反映出事物的本质和内在规律。指标体系能够客观的反应该区域科技创新的基础能力、投入能力、产出能力、转化能力等。选择具体指标的时候理由要充分,避免选择各类非科学指标。要选取具有代表性的,相对独立的,不重复也不遗漏的,并且能够反映区域科技创新能力真实状况的指标。

(二)系统性原则

系统性原则是把决策对象视为一个系统,以系统整体目标的优化为准绳,协调系统中各分系统的相互关系,使系统完整、平衡。按照系统的观点,区域科技创新评价指标体系分为若干层,逐层进行分解;指标的设置要求既能反映区域科技创新能力,也要达到整体与局部的统一、长期与短期的平衡,各指标既相互独立,又相互联系,成为一个有机的整体。

(三)可行性原则

可行性原则要求任何一次测评方案所需时间、人力、物力、财力要为测评者的客观环境条件所允许,并要求在制定测评方案时,应根据测评目标合理设计方案,并对测评方案进行可行性分析和论证。指标越具体越细致,可能越有利于全面、具体的认识评价对象,但指标过多过细,不仅操作困难,而且往往因缺少弹性而产生评价误差,或失去重点。因此,构建区域科技创新能力评价指标体系,要在保证科学地反映评价对象本质特征的前提下,尽量减少指标数量。

(四)生态性原则

生态性就是指生物同环境的统一。在宏观水平,生物的个体与群体对环境条件的依赖性是绝对的;在微观(细胞)水平,各种功能性细胞都对其功能活动必然有特定的环境条件要求。生态文明评价标准要求维护生态环境、对资源进行合理而持续的开发利用,从高消耗、低产出、高污染的传统生产转向低消耗、高产出、低污染、废弃物循环利用的绿色生产,区域科技创新要紧紧围绕生态文明的要求,从基础、投入、产出等几个方面进行通盘考虑。通过科技创新,大力发展以循环经济、清洁生产为特征的先进生产力,逐步淘汰、取代那些资源消耗高、生产污染过大的落后生产力是实现向绿色生产转化的途径。

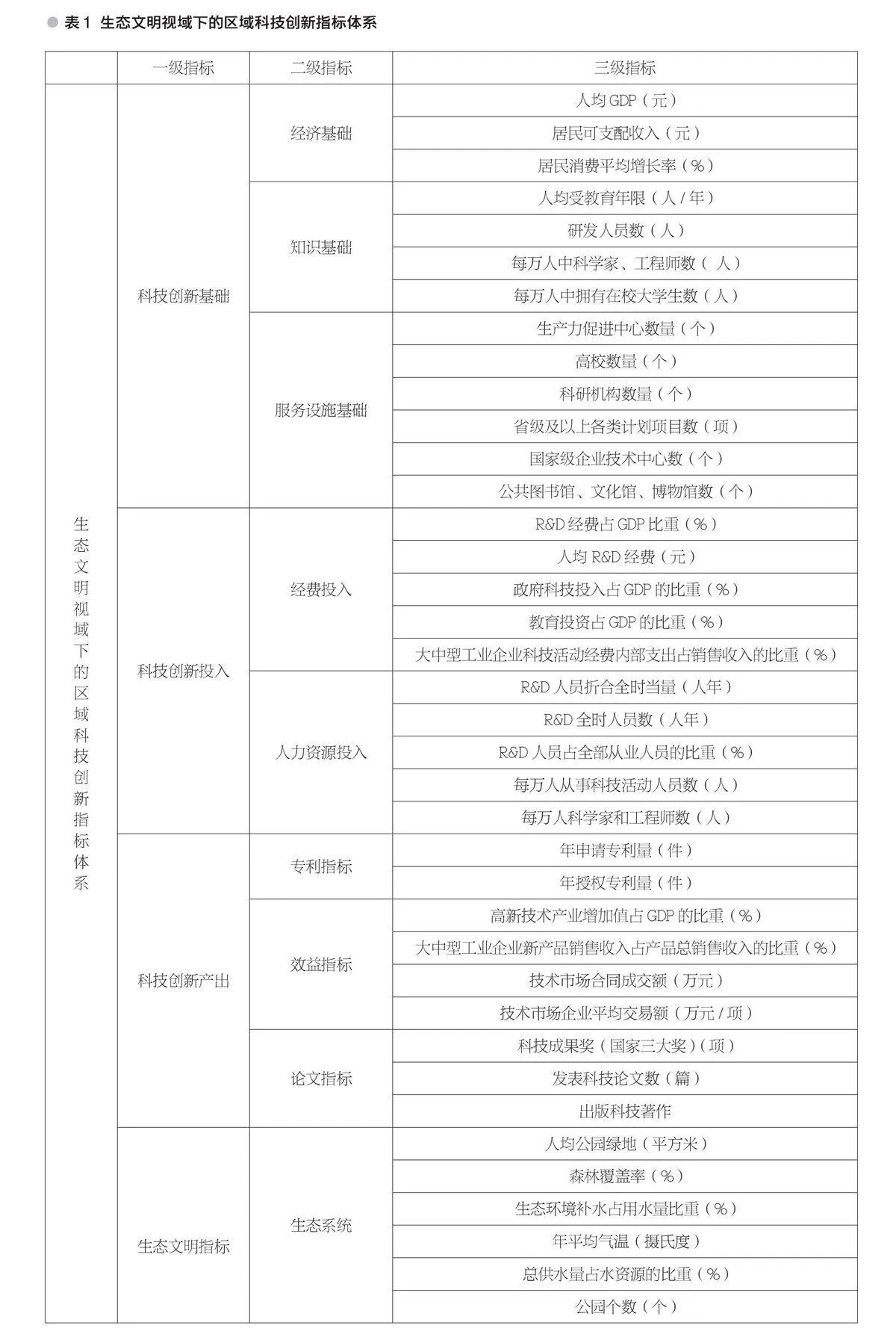

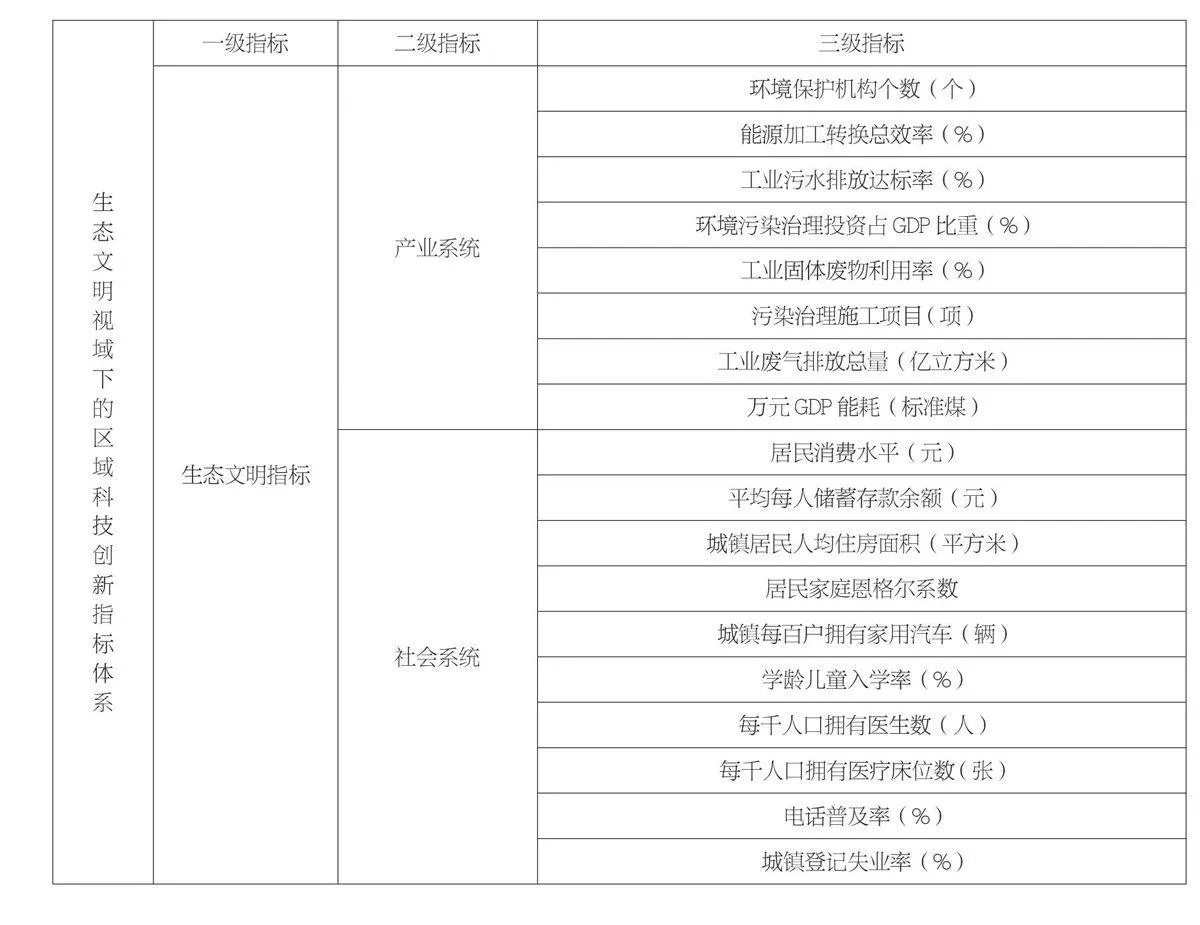

生态文明视域下的区域科技创新能力评价指标体系是以经济增长为中心,以经济和自然、社会全面协调发展为目标,由具有相应功能的企业、高校及科研机构、政府、中介机构、社区和公众组成的在一定运行机制保障下的网络体系。该创新体系由科技创新基础指标、科技创新投入指标、科技创新产出指标和生态文明指标等4个一级指标,11个二级指标以及56个三级指标组成(见表1)。科技创新基础是测评科技创新的支持条件,包括经济基础、知识基础以及服务设施基础(包括科技中介);科技创新投入主要就是区域内各主体对研发的人力和财力方面的投入,主要包括经费投入和人力资源投入,创新投入的多少对后面的产出会产生直接影响;科技创新产出是对创新体系的创新能力进行测评的绩效评价,主要包括专利指标、效益指标、论文指标,反映了科技创新对区域内经济社会发展产生的影响;生态文明指标主要体现了科技创新进歩对生态、社会等因素产生的影响,通过科技创新实现生态化的生产方式和社会服务,从而良性推动生态环境的保护,生态文明指标包括生态系统指标、产业系统指标和社会生活指标。科技创新系统结构上是将其分为基础指标、投入指标、产出指标和生态文明指标,充分反映了生态文明与科技创新的直接关系。

三、生态文明视域下浙江省区域科技创新能力

通过分析浙江省区域科技创新能力的现状以及科技创新带来的生态文明发展,提出了进一步提高科技创新能力的发展思路。

(一)浙江省区域科技创新能力现状

近年来,浙江省科技创新对经济社会发展的支撑引领作用显著增强,创新的基础条件得到进一步改善,创新投入进一步增加,创新绩效更加显著,科技创新能力进入重要跃升期,推动经济发展开始向创新驱动转变。浙江省统计公报数据显示,2012年度全社会科技活动经费支出1200亿元,与上年相比,增长19.6%,占地区生产总值的比重为3.47%。研究和发展(R&D)经费支出占地区生产总值的比例为2.04%,与上年相比,提高0.14个百分点。财政科技拨款166亿元,比上年增长15.3%,财政科技拨款相当于财政支出的3.99%。全省有新培育省级创新型试点企业54家,示范企业45家,累计分别为363家和194家。有国家认定的企业技术中心60家,新认定高新技术企业540家,累计4500家。全年专利申请量为24.9万件,比上年增长40.7%,全年专利授权量为18.8万件,比上年增长44.4%。

(二)区域科技创新促进了生态文明的发展

区域科技创新在促进生态文明发展的方面主要包括,生态得到有效改善、工业企业节能减排成效显著、社会文化生活和谐发展。

1.科技创新使生态得到有效改善

各类新技术应用于绿化、空气治理和水资源控制等方面,效果显著。根据浙江省统计局发布的数据,2012年全省森林覆盖率为60.97%(含灌木林),维持在较高水平;人均公园绿地面积12.4平方米,比上年增长5.5%。各地对PM2.5进行监测,数据实时发布,新增烟尘控制区300多平方公里,进一步控制了空气污染。断面地表水Ⅰ~Ⅲ类水质比例达到64.3%,与上年相比,提高1.4个百分点;地表水环境功能区水质达标率为68.3%,与上年相比,提高2.7个百分点,水质量得到了改善。生活垃圾无害化处理率97.4%,提高0.95个百分点。农村沼气产气量1.9亿立方米,与上年相比,增长7.1%;太阳能利用累计面积550万平方米,比上年提高8.5%。

2.科技创新使工业企业节能减排成效显著

浙江省科技厅有关数据显示, “十一五”时期,浙江省重大科技专项实施绩效明显,在高效洁净燃烧、工业节能、建筑节能、照明节能等节能降耗技术,风力发电和光伏等新能源利用技术方面取得重大突破,万元GDP能耗从2005年的0.9吨标煤,下降到0.72吨标煤,下降幅度达20%。2012年规模以上工业企业能源消费与上年相比,下降1.0%,单位工业增加值能耗下降7.6%。其中,千吨以上和重点监测用能企业能源消费与上年相比分别下降2.5%和2.7%,单位工业增加值能耗比上年分别下降8.8%和9.0%。

3.科技创新有效促进了社会文化生活和谐发展

区域科技创新提高了人民的生活水平,在收入、消费、教育、住房、医疗等领域效果显著。根据浙江省统计局的统计结果,2012年浙江省城镇居民家庭恩格尔系数为35.1%,农村居民家庭恩格尔系数为 37.7%,生活水平处于相对富裕阶段。全省城镇居民人均可支配收入34550元,扣除价格因素,比上年实际增长9.2%;农村居民人均纯收入14552元,比上年实际增长8.8%,收入逐年稳步增长。城镇居民人均消费支出21545元,农村居民人均生活消费支出10208元,分别比上年实际增长3.1%和 3.5%,消费水平略有提高,城乡居民家庭主要耐用消费品拥有量继续增加。城镇居民人均住房建筑面积为37.1平方米,农村居民人均居住面积为61.5平方米。中、小学入学率均在99.9%以上,比上年有所提高;进城务工人员随迁子女在校生130.8万人,比上年增长8.2%。2012年末各类医院床位数17.6万张,与上年相比,提高7.9%;卫生技术人员30.6万人,比上年增长1.9%,医疗条件有所改善。

(三)进一步提高科技创新能力的发展思路

生态文明建设重点体现在优化国土空间开发格局、全面促进资源节约、加大自然生态系统和环境保护力度、加强生态文明制度建设。因此,提升浙江省区域科技创新能力要与下面几个方面紧密结合。

1.加大对企业投入力度,注重提高企业的自主创新能力

企业是区域科技创新系统的主体,处于中心地位,企业需要集聚优势资源要素,因此需要对要素进行引导。实现以企业为主体,市场为导向,通过产学研相结合,将重大科技成果转化及产业化项目进行组织实施。

2.建设一支创新型人才队伍

科技工作的重大任务就是培养人才、引进人才、发现人才、更好地使用人才,这同时也是科技工作的根本保障。要做到内培外引,里外结合,要制定人才激励政策,为人才创造良好的研究环境和生活条件,做到既能避免本地人才流失,又能广纳海内外精英,做到“孔雀东南飞”;为充分调动人才的积极性和创造性,保证有一定数量的各种专业人才愿意走向企业,去充实企业的技术创新力量,需要制定合理的人才使用和流动政策,健全社会保障制度。

3.发展科技中介,提高科技成果转化率

加强生产力促进中心、科技服务机构的建设,促进它们在产学研合作、企业之间的战略技术联盟等方面发挥更大的作用。通过组织开展各种形式的新技术推广活动对技术市场加以完善,比如开展技术咨询、技术交流与合作、技术培训等活动,将先进成熟的技术进行传播和推广。为加速提升浙江省自主创新能力与核心竞争力,需要对科技工作的对外开放加以足够的重视,充分利用和集聚全球科技资源,加强引进消化吸收再创新能力。

4.注重科技创新基础条件和环境建设

为营造有利于自主创新的法制政策环境和人文社会环境,应加大资金投放力度,加强重大科技基础设施、公共科技创新平台及各类创新载体建设。

5.注重经济结构调整、科技服务民生以及节能减排

科技进步与创新的出发点是发展战略新兴产业、解决经济转型升级、促进生态文明建设和保障民生的重大科技问题,这同时也是科技进步与创新的落脚点。要着力提高产业技术层次、节能减排和健康安全水平,改善城乡居民生活质量。

6.进一步进行科技体系制度创新

通过优化区域创新布局,强化资源集约,错位发展,加快构建出科技投金融服务体系、科研评份体系、科技服务体系及科技管理体系。

四、需要进一步探讨的问题

本文尽管构建了生态文明视阈下的区域科技创新能力评价指标体系,但该指标体系还需通过科学的手段对其进行验证,对指标体系结构、指标的选取、指标的含义、模型数据的检验等需要进一步详细阐述与分析,对生态文明指标与科技创新指标体系之间的关系还有待于深入思考,尤其是需要对现实中鲜活的、能够体现区域科技创新与生态文明有机融合的案例进行进一步挖掘、提炼和总结,最后使之上升到理论高度。当然,这需要认真扎实的专研理论和深入实践,这将是一个长期的、艰辛的探索过程。

生态文明视域下的区域科技创新能力提升路径还在探索阶段,在这个过程中需要吸收各种有利要素,统筹安排和实施,最终要通过实践进行检验。但在生态文明视域下进行区域科技创新能力提升的方向是明确的,只要持之以恒,不断探索,终将实现美丽中国的目标。

参考文献:

[1]李柏洲,苏屹. 基于改进突变级数的区域科技创新能力评价研究[J]. 中国软科学,2012(6)90-101.

[2]高霞,陈凯华,官建成. 标度无关性视角下的我国区域科技创新绩效评价研究[J]. 中国软科学,2012(8):65-74.

[3] 李俊,张嘉瑜,何刚. 基于OWA的TOPSIS区域科技创新能力综合评价方法[J].科技进步与对策,2012,4 (8):112-114.

[4]童纪新,陈继兴,蔡元成. 基于灰色关联分析的区域科技创新效率评价研究—以江苏省为例[J].科技进步与对策,2010,10(10):108-110.

[5]巴吾尔江,董彦斌,孙慧,等.基于主成分分析的区域科技创新能力评价[J].科技进步与对策,2012,6(12):26-29.

[6]唐炎钊.区域科技创新能力的模糊综合评价模型及应用研究——2001 年广东省科技创新能力的综合分析[J].系统工程理论与实践,2004(2):37-43.

[7]荣飞,刘春凤.区域科技创新能力评价与态势分析[J].河北大学学报,2006(6) :48-51.

[8]胡锦涛. 坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进,为全面建成小康社会而奋斗[M].北京:人民出版社,2012.

(编辑:许丽丽)