水资源与气候变化对减贫效果的影响研究

摘要:利用2009年分省数据和2007-2008年的分县数据,对研究对象进行统计描述分析,以及回归分析方法揭示出水资源、气候变化同贫困之间的数量关系。结论表明:在其他投入要素不变情况下,灌溉条件改善和应对气候变化适应能力增强对农村扶贫有显著正向作用,今后应在加大这些地区灌溉投资的同时提高贫困农户的气候变化适应能力。

关键词:气候变化;水资源;减贫

中图分类号:TV211;P467

目前,中国缓解和消除剩余贫困仍然面临巨大挑战,主要原因是贫困人口分布与生态环境脆弱区地理空间分布高度一致,贫困人口共同面临无法有效获得水资源问题,即水资源获得能力弱。水资源获得能力弱会形成水资源短缺—阻碍农业生产发展—贫困增加—灌溉等基础设施建设滞后—水资源短缺加剧—贫困进一步恶化的恶性循环。未来气候变化将使我国北方水资源短缺状况进一步加剧,极端天气事件发生频率增加使贫困地区面临更大威胁。因此提高贫困人口水资源获得能力和气候变化的适应能力是打破水贫困恶性循环的关键措施和有效途径。

一、水资源、气候变化与贫困之间的统计性描述关系

水资源、气候变化与贫困之间的统计性描述关系主要包括以下几点,分别是水资源拥有量与贫困,干旱与贫困,以及粮食单产、灌溉率、旱涝保收率与贫困的关系。

(一)水资源拥有量与贫困

实践中很难观察到水资源拥有量同贫困的直接联系,我们不能断言水资源拥有量低则贫困严重,水资源拥有量高则相对富裕。例如,2009年甘肃的人均水资源占有量为795立方米/人,是山东302立方米/人的两倍多,而甘肃的贫困发生率为18.7%,山东的贫困发生率则低于1%;2009年贵州的人均水资源占有量为2397立方米/人,远高于山东和河南的302立方米/人和348立方米/人,无论贫困发生率还是贫困人口,贵州都远高于山东、河南 (见表1)。再如,以色列是典型的水资源非常贫乏的国家,但其经济却非常发达。由此可见,水资源量多寡与贫困并无直接联系,但能够观察到的实际情况是灌溉条件越好、水资源利用率越高,贫困越少,反之亦然。以黄河流域为例,按照世行每人每天1.25美元贫困线标准,经过购买力平价换算后,灌溉农业区的贫困发生率为19.4%,远低于雨养农业区的41.4%(Ringler,2010)。再如,山东、河南2009年的灌溉率分别为65.2%和63.5%,远高于甘肃、贵州的27%和22.7%,其贫困发生率和贫困人口均远低于甘肃和贵州。说明灌溉条件越好,贫困越少,因此分析水资源短缺同贫困关系,应该侧重分析水资源获得能力同贫困的关系。

(二)干旱与贫困

我国贫困人口绝大多数生活在农村,依赖种植业维持生计,依据国家贫困监测2009年对2341个贫困村的抽样调查结果显示,贫困村遭受严重自然灾害的概率是其他地区的5倍,干旱、洪涝等自然灾害的频发给贫困人口带来的危害更大,严重影响其生计安全(中国农村贫困监测报告2010)。2009年各类自然灾害中(旱灾、水灾、病虫害、冷冻灾害、干热风灾、动物疫情、泥石流或山体滑坡、地震等),干旱是最主要的自然灾害,比例高达70.8%,给贫困人口生计带来的威胁最大。依据中国扶贫基金会调研报告显示,2009年秋季持续至2010年春季的西南五省干旱造成直接经济损失352亿元,受灾人口超过5826万人,218万人返贫。

2009年全国共有10个省份农作物旱灾受灾面积超过100万公顷,这10个省份中扶贫重点县共有282个,占全部扶贫重点县的48%。尤其值得关注的是甘肃省,在所有贫困发生率超过5%的贫困地区中受灾最严重,受灾面积达到154万公顷,占农作物总播种比例的39%以上,或许这也是2009年甘肃省贫困发生率最高的原因之一 。

(三)粮食单产、灌溉率、旱涝保收率与贫困

国家贫困县粮食单产明显低于全国平均水平。大部分贫困县的粮食单产水平在1500千克/公顷到3500千克/公顷之间,与之相对,全国大部分县的粮食单产水平都在3500千克/公顷和7500千克/公顷之间;只有18%的贫困县单产水平在5500千克/公顷到7500千克/公顷之间,而全国这一数值为38%,与此相对,有33%的贫困县的粮食单产水平在1500千克/公顷,全国这一指标数值为13%。

贫困县灌溉率明显低于全国。贫困县中有约35%的县灌溉率低于20%,全国这一数值为26%,贫困县比全国水平高出9个百分点;全国有约27%的县灌溉率超过80%,贫困县只有17%的县灌溉率超过80%。这从一个侧面说明,同全国平均水平相比,贫困县农田水利基础设施薄弱,需要加强投入。

同有效灌溉率相比,我国耕地旱涝保收率较低,说明我国农业生产抵御自然灾害能力不足,约有52%的贫困县旱涝保收率低于20%,全国这一数值为41%,贫困县高出全国水平11个百分点;全国有24%的县旱涝保收率高于60%,贫困县只有13%,低于全国11个百分点。

粮食单产同灌溉率呈明显正相关,单产水平越高地区灌溉率越高,贫困县由于其灌溉率低,相应单产水平也较低,北方地区这种趋势更明显。例如内蒙古、甘肃、宁夏其粮食单产水平高于7500公顷/千克的地区,灌溉率基本上都高于80%,灌溉率水平低于20%的地区,其粮食单产水平绝大部分低于3500千克/公顷。旱涝保收率同粮食单产也存在类似较明显正相关关系,大部分粮食单产水平高于5500公顷/千克的地区,其旱涝保收率也高于60%。

二、水资源、气候变化与贫困之间的实证模型分析

水资源、气候变化与贫困之间的实证模型分析及分析结论如下:

(一)灌溉率和旱涝保收率对不同粮食单产水平县的贡献率

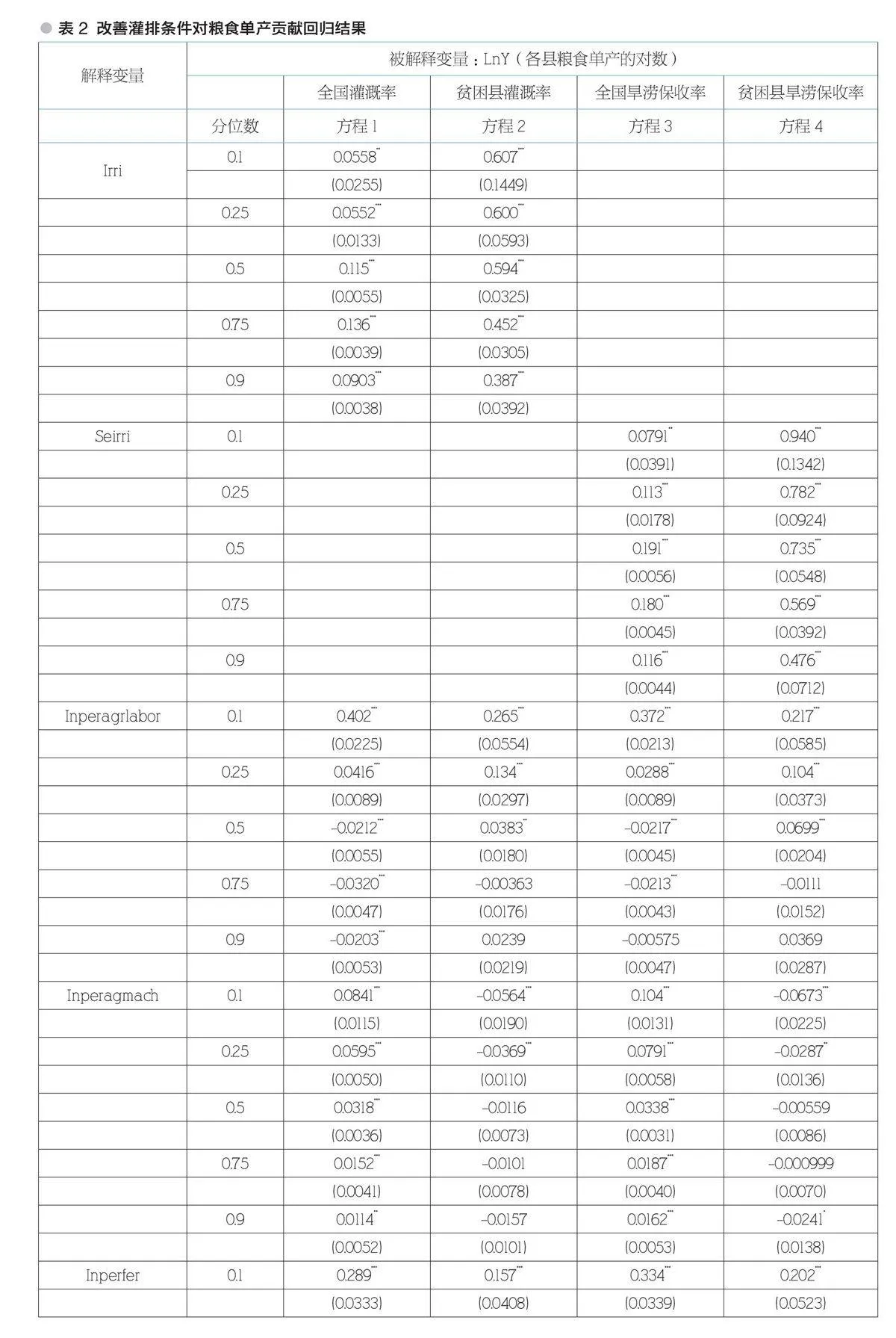

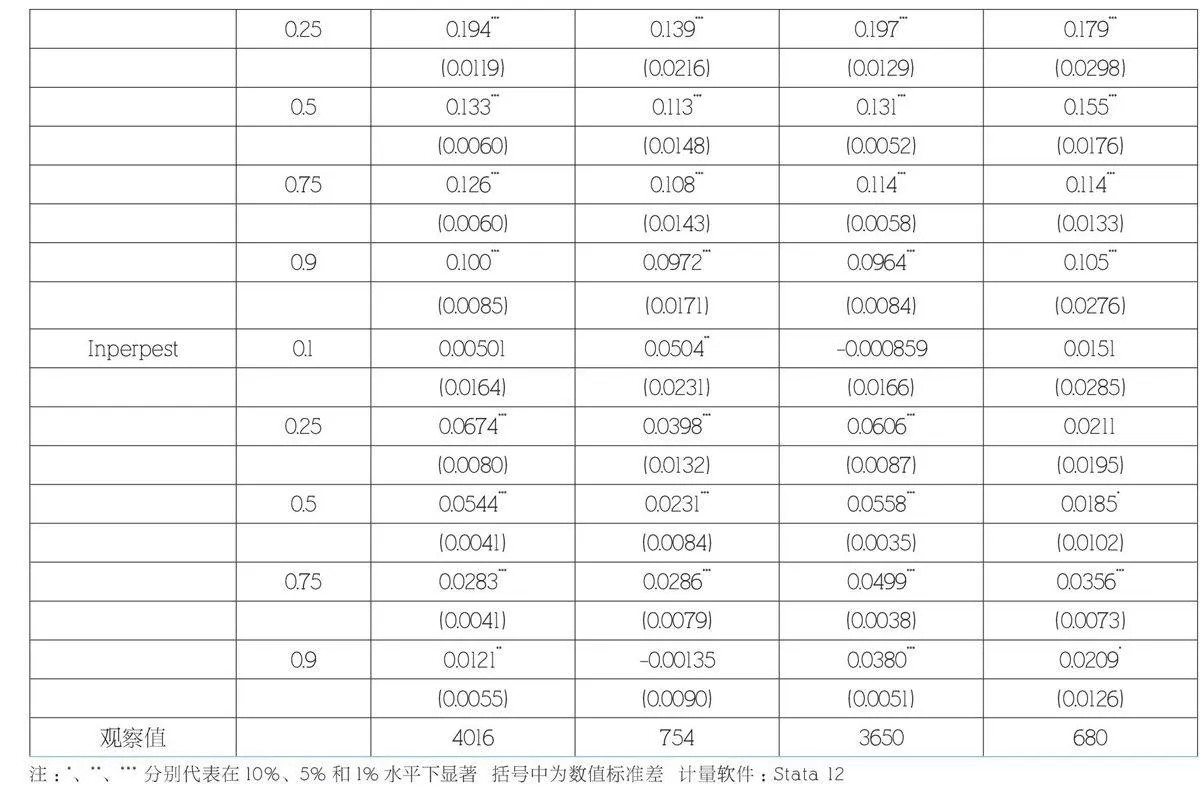

本研究运用柯布-道格拉斯(Cobb-Douglas)形式生产函数采用四个方程判定粮食单产和灌溉率、旱涝保收率的关系,设计四个方程的目的是为了检验灌溉率、旱涝保收率对全国和贫困县粮食单产贡献率的差异。通过对粮食单产水平最低的10%,25%,中位数50%和最高单产75%及10%的县的数据资料进行分位数回归,模型结果表明灌溉率和旱涝保收率对不同粮食单产水平县的贡献率不同,存在如下差异(见表2):

1.粮食单产水平最低的10%的县

在其他投入要素不变的前提下,灌溉率每增加1个百分点,全国粮食单产会提高0.056%,贫困县提高0.607%,贫困县灌溉率的贡献是全国的10.84倍;旱涝保收率每增加1个百分点,全国粮食单产会提高0.079%,贫困县会提高0.94%,贫困县是全国的11.90倍;同样提高1个百分点,全国旱涝保收率对单产的贡献比灌溉率高0.023%,贫困县为0.333%,贫困县是全国水平的14.48倍。

2.粮食单产水平最低的25%的县

在其他投入要素不变的前提下,灌溉率每增加1个百分点,粮食单产会提高0.055%,贫困县提高0.6%,贫困县是全国的10.9倍;旱涝保收率每增加1个百分点,全国粮食单产会提高0.113 %,贫困县会提高0.782%,贫困县是全国6.92倍;同样提高1个百分点,全国旱涝保收率的贡献率比灌溉率高0.058%,贫困县为0.182%,贫困县是全国的3.14倍。

3.粮食单产水平位于中位数的县

在其他投入要素不变的前提下,灌溉率每增加1个百分点,全国粮食单产会提高0.115%,贫困县提高0.594%,贫困县灌溉率的贡献是全国的5.17倍;旱涝保收率每增加1个百分点,全国粮食单产会提高0.191%,贫困县会提高0.735%,贫困县是全国的3.85倍;同样提高1个百分点,全国旱涝保收率对单产的贡献比灌溉率高0.076%,贫困县为0.141%,贫困县是全国的1.86倍。

4.粮食单产水平最高的75%的县

在其他投入要素不变的前提下,灌溉率每增加1个百分点,全国粮食单产会提高0.136%,贫困县提高0.452 %,贫困县灌溉率的贡献是全国的3.32倍;旱涝保收率每增加1个百分点,全国粮食单产会提高0.18 %,贫困县会提高0.569%,贫困县是全国的3.16倍;同样提高1个百分点,全国旱涝保收率对单产的贡献比灌溉率高0.044%,贫困县为0.117 %,贫困县是全国2.66倍。

5.粮食单产水平最高的10%的县

在其他投入要素不变的前提下,灌溉率每增加1个百分点,全国粮食单产会提高0.0903 %,贫困县提高0.387 %,贫困县灌溉率的贡献是全国的4.29倍;旱涝保收率每增加1个百分点,全国粮食单产会提高0.116 %,贫困县会提高0.476%,贫困县是全国的4.1倍;同样提高1个百分点,全国旱涝保收率对单产的贡献比灌溉率高0.026%,贫困县为0.089%,贫困县是全国3.42倍。

(二)模型分析结论

第一,在其他投入要素不变情况下,在所有分位数回归中,提高有效灌溉率和旱涝保收率对粮食单产的贡献系数均在5%的水平上显著正向,这和描述统计分析中得到的结果完全一致,表明灌溉条件改善和应对气候变化适应能力增强对粮食单产提高有显著正向推动作用,今后为适应气候变化应改善灌溉条件,增加旱涝保收耕地面积。

第二,同全国水平相比,贫困地区灌溉条件和应对气候变化适应能力改善带来的效果更显著,今后贫困地区应改善灌溉条件,增加旱涝保收耕地面积,提高贫困人口水资源获得能力和适应气候变化能力。

第三,最低粮食单产组(单产水平最低10%的组),改善灌溉条件增加灌溉面积和旱涝保收面积的扶贫效果最显著,增加1个百分点的灌溉率和旱涝保收率,最低粮食单产10%的贫困地区单产将分别增加0.607%和0.94%,而全国这一指标分别为0.056%和0.079%,贫困县增产幅度分别约为全国的11倍和12倍。这些地区是我国极端贫困人口集中地区,自然条件最恶劣,灌溉等基础设施非常薄弱,自然灾害频发导致这些地区最贫困人口基本生活与生产条件的破坏,存在基本生存权利被剥夺的贫困现象。

第四,不论全国还是贫困地区,旱涝保收率对粮食单产提高的贡献率均大于灌溉率,贫困地区旱涝保收率对粮食单产的提高效果更明显,这和统计描述分析中得出的结论一致。

第五,为应对气候变化提高农业生产气候变化适应能力,应该在最贫困地区增加旱涝保收耕地的面积。模型结果表明最低10%的产量组贫困县提高1个百分点旱涝保收率对单产的贡献比灌溉率高0.333%,全国旱涝保收率对单产的贡献比灌溉率高0.023%,贫困县是全国的14.5倍。

三、政策建议

通过以上模型分析及结论,提出了关于我国今后政策改革的相关建议,具体如下。

(一)应加强甘肃、贵州等极端贫困人口集中地区灌溉基础设施投资

本研究结果显示,改善我国极端贫困人口集中地区灌溉条件、增加灌溉面积和旱涝保收面积的扶贫效果最显著。甘肃、贵州是我国贫困人口最集中、灌溉基础设施最薄弱、受气候变化影响最严重地区。具体来看,甘肃2009年灌溉率为27.14%,位居各省市灌溉率倒数第三,低于全国平均水平近22个百分点(全国为48.7%);同时甘肃是我国最贫穷的省份之一,2009年贫困发生率在各个省市最高,贫困人口超过400万,农业生产和农民生活长期面临干旱缺雨,贫困人口受气候变化影响最严重。贵州2009年在全国各省市中灌溉率最低,贫困人口最多超过500万,灌溉率只有22.65%,不足全国平均水平的一半,同时贵州是我国石漠化面积最大、程度最深、危害最重的省份,石漠化致使水土流失严重,干旱等极端天气事件造成贵州等西南石山区饮水困难,威胁贫困人口生计安全。建议政府加强甘肃、贵州等贫困地区灌溉基础设施的投资,确保专项资金用于旱作农业生产,通过改善甘肃、贵州的灌溉条件,提高其应对气候变化的能力,通过提高粮食单产,使贫困地区农民尽快脱贫致富。

(二)灌溉设施比较好的地区应进行灌溉管理转权改革

本研究结果显示,对于灌溉条件相对较好的地区,更重要的是进行灌溉管理转权改革,提高水资源利用效率。理论界认为灌溉管理转权是分权改革的过程,通过农户或用水户的参与,重新有效地分配各种利益集团的责任和权利。灌溉管理转权的一个重要理论假设是地方用户能比中央资助的政府机构更有动力,使灌溉水资源管理更有效率和持续性。通过农户合作机制引入用水户协会等合作模式,政府适当补贴,帮助其自立发展,最终促使农户参与农田水利基础设施的建设,创造良好的基础设施投资、建设、应用和维护机制。建立“自下而上”的农户需求表达机制,保证农户的心声在农田水利基础设施建设中得到体现,以农户的需求作为建设项目选择决策的依据,提高农民的组织化程度,降低交易成本,增加农民参与灌溉项目管理的相关监督机制。

(三)增加单产水平低的地区灌溉投资和农户培训

从扶贫角度考虑,单产水平低的地区灌溉设施严重不足,今后应该加大这些地区灌溉投资。此外,还应加强为低产量水平组的农户提供实用的、易掌握的农作物种植技术,通过对农户的技术培训,提高他们的生产技能,从而有效提高粮食单产水平,提升扶贫效果。

参考文献:

[1]国家统计局.中国统计年鉴 2010[M]. 北京:中国统计出版社,2010.

[2]国家统计局农村社会经济调查司.中国农村贫困监测报告2010[M]. 北京:中国统计出版社, 2011.

[3]刘静. 灌排条件改善对减贫效果影响研究[J].中国农业科学院农业与经济发展研究所,2013(9).

[4]Claudia Ringler,XimingCai,Jinxia Wang ,et al. Yellow River basin: living with scarcity[J].Water International,2010,35(5):681-701.

(编辑:许丽丽)