油茶主栽品种的开花授粉习性

王湘南 ,陈永忠 ,王 瑞 ,彭邵锋 ,陈隆升 ,马 力 ,唐 炜 ,罗 健

(1.湖南省林业科学院,湖南 长沙 410004;2. 国家油茶工程技术研究中心,湖南 长沙 410004)

油茶主栽品种的开花授粉习性

王湘南1,2,陈永忠1,2,王 瑞1,2,彭邵锋1,2,陈隆升1,2,马 力1,2,唐 炜1,2,罗 健1,2

(1.湖南省林业科学院,湖南 长沙 410004;2. 国家油茶工程技术研究中心,湖南 长沙 410004)

湖南省目前油茶主栽品种50多个,为了深入探索油茶区域适应性和稳产性能,我们针对油茶开花授粉习性进行大田观测研究。结果表明:⑴油茶栽培品种花期较长,45~100 d,单花寿命3~10 d不等,不同品种间差异较大;⑵油茶花大多在8:00~16:00期间蕾裂开放,通常单花开花头3天花瓣会在16:00左右出现收拢至傍晚合拢,第4天全天开放不再有收拢现象,并在此开放过程中花瓣有生长增大现象,同时,花药在开花的第1~3天期间开始开裂散粉,散粉方式为纵裂式,一般持续散粉时间为1~4 d。雌蕊先成熟,最佳授粉时间约持续2~5 d;⑶自然授粉坐果率0~91.4%,自交率低,属典型异花授粉植物;(4)其开花授粉习性主要受内在遗传及外在温度等环境条件影响。

油茶;主栽品种;开花动态;授粉习性

油茶Camellia oleifera Abel属灌木或乔木[1-2],主产于中国,为我国南方重要木本食用油料树种之一。其籽榨取的茶油营养丰富[3],不饱和脂肪酸含量高,脂肪酸组成合理,是一种优质、保健、适宜人体吸收的高级植物食用油[4-9],同时也是一种重要的医药、化工等工业的原材料[10-14]。油茶树生长相对缓慢,生命周期长且长寿。它通常于秋冬季开花,第2年秋冬季果实成熟,开花至果熟历时近一年时间,常出现花果相会现象,民间称之为“抱子怀胎”,这是油茶生殖过程的一大特征。油茶的开花授粉习性直接影响其产量和效益,掌握油茶各品种的开花授粉习性,对合理调控花果生长、提高产量意义十分重大。

油茶的开花习性方面已有一些报道,如庄瑞林等[15]对湖南怀化一带的油茶调查结果表明:油茶单花寿命5~6天,开花第1~2天柱头正常,第3~4天柱萎,花粉成熟与柱头接受花粉能受精时间相符。花药在初开后全部开裂,花初开蜜腺开始分泌。何汉杏等[16]报道油茶单花开花约需5~10 d,授粉时间为2~3 d,开花时间在每天的10:30~14:00。江苏省溧阳社渚农场[17]报道的油茶单花开放时间,一般10月份4~7天,11月份7~14天,12月份12天以上,最长有16天。一般油茶早上开花,中午盛开,晚上合拢或收拢,开花通常有4天收拢过程,花瓣在开放及收拢的过程中,1~3 d内缓慢生长;邓园艺等[18-19]报道油茶开花第1~2天柱头可授性强,开花第2天开始分泌花蜜,单花花期4~5 d。王湘南等[20]报道油茶花粉活力在散粉8 h 呈上升趋势,柱头可授性持续3~6 d,花苞将开未开时已具备一定可授性,开花第1~5天柱头可授性呈上升趋势等等。其它暂未见有较详细报道。

本研究对来自湖南、江西主产区不同种源油茶主栽品种在湖南相同立地环境条件下开花授粉习性进行观测研究,目的是深入了解油茶不同品种间的开花授粉习性,为探索品种间的区域适应性、品种组合搭配与杂交以及稳产提供基础性理论依据和实践技术指导。

1 试验地概况

试验地位于湖南省林业科学院国家油茶工程技术研究中心、国家级油茶种质资源收集圃,地理位置东经 113°3′,北纬 28°6′,海拔高度约 80 ~100 m。气候属中亚热带湿润季风气候,年平均气温16.8℃~17.2℃,极端最高气温40.6℃,极端最低气温~12℃;全年无霜期约275 d,年均日照时数 1 677.1 h;年均降雨量 1 422 mm。土壤为第四纪酸性红壤,土层厚度约50~100 cm,有机质含量1.57%,pH值4.8。

2 试验材料和方法

2.1 试验材料

参试植株:(1)大树高接换冠植株,树冠完全恢复,平均树高2.6 m,平均冠幅4.2 m2;(2)造林4~6年的中成林植株,树高1.5~3.0 m,冠幅1.5~8.7 m2。单花开花动态进程观测选择花期具代表性的9个主栽品种进行观测,分别是湖南种源湘林系列的XL1、XL4、XL69、XL97、XLDZ1、XL210以及江西种源赣系列的赣6、赣68、赣石848;自然异交和人工杂交授粉坐果率参试品种(品系)为湖南湘林系列、江西赣系列以及广西岑软系列品种(品系)共42个。材料为正常开花结果植株的成熟待开花蕾。

2.2 试验方法

2.2.1 单花开花动态进程

选取进入开花期花蕾较多的植株样树,于2009~2012年每年的10月~翌年1月的花期进行观测实验,每品种根据样树正常待开花蕾数量选取10~35个花蕾于观测前一天16:00~17:30左右做好挂牌标记和记录,第二天开始观测,在花蕾将开至花开凋萎期间每天8:00~17:30期间每隔1~2 h进行连续观测,其中对1个品种采取10株样树同时观测,每株样树挂牌标记花蕾12~35个,挂牌花蕾总数203个,并在观测过程中对其余花蕾开花情况也进行了较详细的观察记录,在单花开花第1~2天观察至晚上19:30。观测单花开花过程中花器官的形态、大小、色泽变化以及开花散发的气味、泌蜜状况等,测量花的开合直径,记录开花时的天气、温度和湿度,定时拍照和记录。花的凋萎以花器官萎蔫变色或倒伏下垂,基本失去活力为标准,花寿命以花凋萎为结束。

2.2.2 雌雄蕊发育动态

结合单花开花动态进程,观察开花期间雌、雄蕊的形态色泽变化,记录开花过程中花药开裂散粉、柱头形态结构及色泽、昆虫和风媒传粉等情况,至花朵萎蔫。

2.2.3 自然授粉及人工杂交授粉坐果率实验测定

连续4年进行自然授粉及人工杂交授粉坐果率调查实验。选取进入正常结果植株,自然授粉坐果率测定每品种标定2~3株,于花期每株随机选取不同方位的3个花枝进行挂牌标记,统计花枝上的花苞或开花数,总数在70~110个左右,做好记录;人工杂交授粉套袋选取花期较一致的品种在花苞待开的大蕾期进行去雄授粉套袋,包括自交授粉套袋,自交授粉套袋包括直接多个花蕾一起套袋、同株同花授粉套袋、同株异花授粉套袋以及同品种(品系)异株自花授粉套袋,每组杂交组合授粉花朵数量约70~110个。自然授粉和人工杂交授粉坐果率以翌年10月中旬采收果实的实数统计为准。

3 结 果

3.1 单花开花动态进程

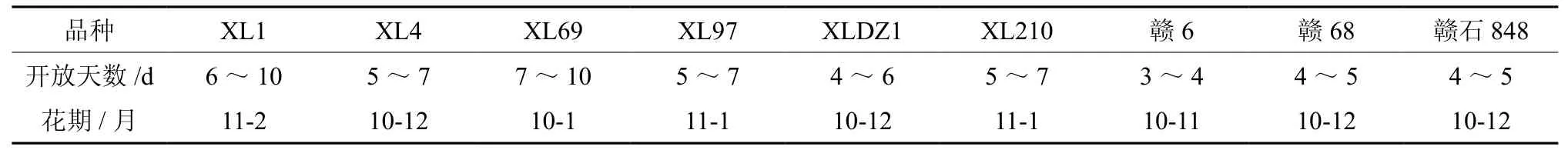

观测显示,油茶栽培品种单花持续开放时间3~10 d左右,多数品种在4~7 d或更长。其中单花开放时间最短的为江西种源的赣6,约3~4 d,群体花期约45 d;单花开放时间最长的为湖南种源的XL1和XL69,约7~10d,群体花期达70~100d。其它品种介于两者之间,单花开放时间4~5 d,5~7d不等(见表1),群体花期2个月左右,不同品种间差异较大。开花期的气温、湿度、光照等环境气候条件对开花有直接影响。

表1 油茶品种单花持续开放天数Table 1 Single flower remain open days of Camellia cultivars

油茶花通常于8:00~9:00以后气温渐升、光照渐强时开始蕾裂开放,一般8:00~14:00期间蕾裂开放的花当天能够完全盛开,花瓣完全平展甚至微向后张反翘;14:00后蕾裂开放的花当天难以完全盛开,花瓣半开或略开即停止开放,于15:00~16:00开始慢慢收拢。油茶花在绽放过程中花瓣经历蕾裂、露缝开口、直立开放、向外展开至平展或后张反翘这几个过程(见封二封三版图1、2、3),完成盛开全过程约需3~5 h甚至1天时间。一天当中,天气晴朗、气温较高则花开放得较早,8:50左右花就露缝开口至略开(见封二版图2的图2);阴雨天、气温较低则花延迟开放(见封二版图1的图1)。一般单花开放的第1天上午开放时刻不会太早,花开放至完全展开状态通常要在11:00以后,但第2日的开放则会有所提前,在9:00左右就基本完全展开(分别见封二封三版图1、2中的图5和版图3的图2)。2010年12月10日~12月19日重复观察10株XL1单花开花进程,同时记录下了观察时间段的温度、湿度及天气情况。单花开花第1天,9:00时温度15.6℃,湿度45.6%,挂牌标记的203朵花蕾中有花蕾露缝或近1/3开。11:00-11:30时温度21.8℃~21.3℃,达当天最高,湿度31%~29%,当天最低,有少量花基本全开但花瓣未平展、有开至1/2~1/3的和开始蕾裂露缝的花。在12:30~13:00温度19.4~17.3℃,湿度34%时多数花开放程度达到最大,花瓣完全平展或微向后张反翘,花瓣新鲜洁白略带光泽。14:00~14:40时温度17.4~16.4℃,湿度34~35%,随着环境温度降低,湿度增加,光照减弱,花瓣由微向后张状态略开始回收变为平展,变化较轻微。15:30~16:20时温度15.6℃~14.9℃,湿度36%~43%,开放的花其花瓣略开始收拢,16∶20左右花基本处于1/3或1/2开合状态,包括完全盛开的和才开始开放的花。19:30左右花瓣逐渐完成收拢过程至略为闭合状态直至第二日早上,第二日8:40左右可观察到它基本处于前晚19:30时的闭合状态(见封二封三版图2、3中的图4、图5),在9:00左右由闭合状再次重新开放(分别见封二版图1、2的图5)。开花头3天会重复这一过程,白天开花晚上合拢(见封二封三版图1、2、3)。通常单花开花的第1天晚上花瓣收拢闭合得也略紧些,特别是当日未开放完全的花,花瓣收拢起来比开放完全的花要迅速,收拢闭合得略紧且早一些(分别见封二版图1、2中的图4)。单花开花第2、3天晚上花瓣收拢闭合程度逐渐地放松,花瓣向蕊心合拢或弯曲,松松的搭在一起呈闭合状,开花第4天以后花瓣全天张开晚上不再收拢直至瓣落或瓣下垂萎蔫(见封三版图3)。一般单花开花第1~3天花朵直径有逐渐增长的趋势,用游标卡尺测量其花径有明显增大现象,花瓣随着花开时日的增加有持续生长增大现象。单花开花第4天后花瓣张开的幅度有所减小,不再完全平展或后张而是略有收合,有些品种的花瓣在开花第4~5天仍有增大。开花过程中有落瓣和不落瓣的,落瓣有快有慢的。象江西的赣6花瓣脱落较快,开花第2、3天甚至开花当晚花瓣就开始脱落,开花3~4d花瓣就基本全落完,花开得快而集中,花期短。湖南的XL1、XL69开花5~7d花瓣仍全保留或偶有1~2片脱落,柱头颜色在开花第6~7天才略变色,开花10 d左右花瓣仍全在,或部分保留而呈黄白色或白中带褐,略呈萎蔫状,花粉仍有少量新鲜,单花持续开放时间长,花期也长。其它的如江西的赣68、赣石848,湖南的XL4、XL97、XL210、XLDZ1的单花持续开放时间在4~7 d。开花期间气温愈高湿度愈低或有风雨则单花寿命缩短,气温适当或略低湿度较大无风雨则单花寿命相对延长。遇上寒冷风雪天温度低时花苞常迟迟不开放或遇冻脱落。观察期间环境气温2℃~25℃之间,湿度29%~94%,天气情况有晴、多云、阴、雨、雪、寒潮大风等,不同温度、湿度、光照和天气状况对品种单花开放进程及单花寿命影响较大。

3.2 雌雄蕊发育动态及进程

油茶花在开花第1~3天期间花药开始开裂散粉,气温在7℃以下或阴、雨天则散粉延迟或散粉不完全。花初开时雄蕊花丝较紧地成一团状,随后逐渐松散开来。初散粉时新鲜花粉鲜黄或金黄色,略带清香,天气晴好时在11:00~16:00期间访花昆虫最多,其中以蜂类居多,其次是蝇类和少量蝶类、瓢虫、蚁类等等。这些访花昆虫主要是在采集花粉或在花蕊中间爬行和采食花蜜时进行了传粉。花的蜜腺组织一般在开花后不久就开始分泌蜜汁,花蜜量大,空气潮湿时花蜜加露水有淹没雌蕊柱头的现象。花药散粉时散发的清香以及花蜜的气味吸引了昆虫前来访花并进行了传粉和授粉。花药的散粉方式为纵裂式,散粉顺序先外后内,一般外轮花药较内轮花药先散粉。油茶的花粉量大,散粉后常见到黄色的花粉散落在花瓣上。花药散粉的快慢不同品种有一定差异,环境气候对其也有影响。象赣6、XL69散粉速度较快,往往开花当日就散粉完全,持续散粉时间约1~2 d;而XL1、XL27散粉速度较慢,由于花期稍晚,开花时气温相对较低些,往往开花第2~3天才开始散粉,持续散粉时间达2~4 d,其它的品种介于两者之间。雌蕊柱头在花初开时颜色新鲜嫩绿,柱头通常2~5裂,裂浅或深,柱头细小有时具分叉成丫状,上有乳状小突起,肉眼难以辨识柱头湿润现象,只有花粉落于其上时可见柱头粘满黄色花粉似一小球状。一些品种在开花5~6 d柱头仍保持新鲜,上面沾满鲜黄色花粉,花仍盛开并且昆虫访花频繁,最佳授粉期最长可持续5 d左右。随着开花时日的增加,柱头颜色逐渐变黄褐并逐步失去活力,花瓣、雄蕊花丝萎蔫或脱落,少量花粉尚余活力,花器其它各器官渐失生命活力,单花寿命结束。

3.3 自然授粉及人工杂交授粉坐果率测定

油茶花属虫媒两性完全花,花中等较大,花粉花蜜量大,主要靠昆虫和风媒传播花粉授粉。经我们连续4年在40余个油茶品种(品系)间的自然授粉坐果率和人工杂交授粉坐果率实验调查数据得出,油茶自然授粉坐果率在0~91.4%之间,不同品种(品系)间差异悬殊。人工自花授粉坐果率在0~22.4%之间,一般同树同花人工自交授粉坐果率为0,包括单个花蕾直接套袋和剥开花蕾花瓣取其花粉授于其柱头上2种方式;同树异朵花自交授粉坐果率为0~22.4%,包括同株多个花蕾直接套于一袋和采同株的花粉授于同株不同花朵柱头上2种方式,前者坐果率0~5.1%,后者坐果率0~22.4%,不排除授粉过程中会存在少量花粉污染现象。人工自交授粉套袋实验存在授粉套袋3~5个月拆袋调查时有少部分品种有一定的坐果率,但至果熟期时果实脱落较多,或者多发育不良,长得弱小或籽仁不全。同品种(品系)不同树之间自花授粉坐果率0~63.3%,推测同品种无性系不同单株有基因变异导致基因型不完全相同所致。因实验品种与数量有限,结果有待进一步验证。不同品种(品系)间人工杂交授粉坐果率高的88.0%,低的为0,与自然授粉坐果率0~91.4%较为接近。

4 结论与讨论

(1)油茶主栽品种花期较长,45~100 d,单花寿命3~10 d不等,单花开放进程在不同品种间存在较大差异,开花授粉习性各具特征。这既与不同品种自身的内在遗传和种质特性有关,同时也其与开花期的温度、湿度、光照等环境气候条件直接相关。如前文[15-20]各学者所调查的结果中的不同之处,推测应是不同品种类型和不同立地环境气候条件下观察所产生的结果。结合本研究所观测结果,更加印证了不同的种质在不同环境气候条件影响下其开花授粉习性的差异,同时也说明了资源的丰富多样性以及环境对开花授粉习性的影响和作用。开花授粉习性与品种花期早晚、花期长短以及可授性与可配性、坐果率等密切相关,通过掌握不同资源品种的开花授粉习性和规律,可以为探索品种区域适应性以及高产稳产打下基础。

(2)油茶花在雌雄蕊发育中雌蕊较雄蕊发育成熟略早[21],花蕾将开未开时已具备一定可授性[20],我们多年开展油茶人工杂交授粉实验已充分证实了这点。我们在油茶人工杂交授粉时为了防止花粉污染,都是采用大蕾期将要开花的花蕾做授粉对象,去其雄蕊花药然后给柱头授粉套袋,期间柱头颜色嫩绿色,处于即将分泌粘液和湿润阶段,因为在授粉时可以感受到花粉有时不太容易粘在柱头上。但人工杂交授粉坐果率高的仍达88.0%,充分说明处于大蕾期花蕾其柱头已具备了可授性。由于单花持续开放时间最长的达10 d左右,柱头在开花5~6 d仍保持新鲜和具有可授性,因此最佳授粉时间在单花开放第1~5天左右。单花寿命越长其可授期就越长久。

(3)由自然授粉坐果率及人工杂交授粉坐果率分别在0~91.4%及0~88.0%可看出,优良单株在结果大年时其自然授粉坐果率相当高,本实验中参试的大多是良种,且大多进入初果期和盛果初期,其自然授粉坐果率呈现出比人工杂交授粉坐果率还高的态势,其二者的坐果率都存在高低相差十分悬殊的情况。分析原因认为,自然授粉有可能更符合植物的天然本性和它的自然生理特性,只要品种间花期相遇,可配性强,花粉亲和力和生活力强,则自然授粉坐果率也很高的,大年挂果累累即是证明。也有坐果率很低在10%以下的,可能与其正好是小年或低产以及品种间搭配不合理等因素有关。丰产性强的优良高产株在品种搭配合理、年成好的自然气候条件下,其自然坐果率很高,有时甚至需要人工疏果以减少挂果量来保证果实的正常营养生长,与过去大家普遍认为油茶坐果率很低存在一定的误差。推测这可能与品种的丰产性能有关。如今油茶良种推广种植面积越来越大,相比过去低产林而言,其自然坐果率要高很多,丰产性强,自然坐果率高达90%以上也就能够理解。同时也说明油茶是虫媒和风媒授粉植物,自然授粉是一种顺其自然、符合植物天性的自然现象。而人工杂交授粉的坐果率却有可能受到很多不确定因素影响,比如花苞尚未开放状态下柱头尚未分泌粘液未达到最佳可授状态,柱头人为操作容易导致损伤或授粉不够充分完全,花粉单一或生活力不够强,品种间配合性不够好,还有授粉时的天气等等,所有这些,都可能导致人工杂交授粉效果事倍功半,坐果的成功机率大打折扣,因此人工杂交授粉的坐果率比处于大年结果好的植株的自然坐果率可能还低也就在所难免。

[1] 张宏达,任善湘. 中国植物志第四十九卷第三分册[M]. 北京∶科学出版社,1998.

[2]祁承经. 湖南树木志[M]. 长沙∶湖南科学技术出版社,2000.

[3] 中南林学院. 经济林栽培学[M]. 北京∶中国林业出版社, 1981.

[4] 庄瑞林. 中国油茶[M]. 北京∶中国林业出版社,1988.

[5] 陈永忠. 油茶优良种质资源[M]. 北京∶ 中国林业出版社, 2008.

[6] 王湘南,陈永忠,伍利奇,等. 油茶种子含油率和脂肪酸组成研究 [J]. 中南林业科技大学学报 ,2008,28(3)∶ 11-17.

[7] 吴小娟,李红冰,逢 越,等.山茶和油茶种子中脂肪酸的分析 [J]. 大连大学学报 ,2006, 27(4)∶ 56-58.

[8] 廖书娟,吉当玲,童华荣. 茶油脂肪酸组成及其营养保健功能[J]. 粮食与油脂 ,2005,(6)∶ 7-9.

[9] 周永红,李伟光,王立升. 气相色谱-质谱法测定茶油中的脂肪酸 [J]. 广西科学院学报 ,2001,17(1)∶18-19.

[10] 陈永忠 , 王德斌 , 王 波 . 油茶综合利用浅析 [J]. 湖南林业科技 ,1997,24(4)∶15-19.

[11] 邓桂兰,彭超英,卢 峰.油茶饼粕的综合利用研究[J]. 四川食品与发酵,2005,(3)∶41-44.

[12] 肖志红,陈永忠. 油茶加工利用研究综述[J]. 林业科技开发, 2005,19(2)∶10-13.

[13] 聂海瑜. 油茶籽的综合利用[J]. 精油加工与食品机械,2004, (6)∶39-41.

[14] 张 可 ,钱 和 ,张 添 . 油茶籽的综合开发利用 [J]. 食品科技 ,2003,(4)∶85-86.

[15] 庄瑞林,王劲风. 油茶花生物学和人工授粉效果的研究[J]. 浙江林业科学,1965,(8)∶406-409.

[16] 何汉杏,康文星,何秀春. 普通油茶及其优树生殖生态研究[J]. 经济林研究 ,2002,20(4)∶10-13.

[17] 江苏省溧阳社渚农场.油茶花期生物学特性观察[J]. 林业科技资料 , 1979, (3)∶ 6-13.

[18] 邓园艺 , 喻勋林 , 雷瑞虎 . 油茶的传粉生物学特性 [J]. 经济林研究 , 2009,27(1)∶72-75.

[19] 邓园艺, 喻勋林, 罗毅波. 传粉昆虫对我国中南地区油茶结实和结籽的作用 [J]. 生态学报,2010,30(16)∶4427-4436.

[20] 王湘南,陈永忠,王 瑞,等. 油茶花粉活力及柱头可授性研究 [J]. 中南林业科技大学学报 ,2012,32(3)∶ 17-22.

[21] 王湘南,蒋丽娟,陈永忠,等. 油茶花芽分化的形态解剖学特征观测[J]. 中南林业科技大学学报,2011,31(8)∶ 22-27.

Flowering and pollinating specif i cations of Camelia oleifera cultivars

WANG Xiang-nan1,2, CHEN Yong-zhong1,2, WANG Rui1,2, PENG Shao-feng1,2, CHEN Long-sheng1,2, MA Li1,2, TANG Wei1,2, LUO Jian1,2

(1.Hunan Academy of Forestry, Changsha 410004, Hunan, China; 2. National Engineering Research Center for Oil-tea Camellia, Changsha 410004, Hunan, China)

There are more than 50 widely-used dominant cultivars of Camellia oleifera in Hunan province. They are bearing various specif i cations in biology and morphology. For the further study on the regional adaptability and yield stability of the varieties, the f i eld observations about f l owering dynamics and pollination characters were conducted and studied. The results show that (1) C. oleifera had a long f l owering period from 45 days to 100 days, single f l ower lasted about 3 ~ 10 days, but with great differences among the dominant cultivars. (2) Flower usually blossomed from 8∶00 to 16∶00 in a day; and in general, when a single f l ower blossomed in the f i rst three days, it would tuck and its petals in at round 16∶00 then would be closer and closer in the evening; however, it stops closing petals in the fourth day with its petals enlarging; meanwhile, the anther began to spay pollen in the f i rst three days by the slitting mode, the lasting time of which was 1~4 days, with the protogyny, and the best pollination time lasted 2~5 days. at about 8∶00 ~ 16∶00 of daytime. (3) Natural pollination fruit rates were from 0% to 91.4% and self-pollinating rate was very low, was a typical cross-pollinated plant. (4)C. oleifera f l owering and pollination characters are mainly effected by genetic and climatic factors, and inf l uenced by differentiations among cultivars or environment conditions.

Camelia oleifera; main cultivars;f l owering dynamics; pollination habit

S727.3;S794.4

A

1673-923X(2013)12-0001-05

2013-07-12

中央财政林业科技推广示范跨区域重点推广示范项目“油茶杂交新品种及丰产栽培技术集成示范”([2011]TK074号)

王湘南(1967-),女,硕士,研究员,主要从事油茶育种栽培工作

[本文编校:吴 彬 ]