高职院校骨干教师激励机制的优化对策

(南通航运职业技术学院,江苏 南通 226010)

一、高职院校骨干教师激励机制存在的问题

1.激励机制设计不够科学合理

现有的骨干教师激励机制大多围绕行政目标构建,没有按照系统理念进行科学设计,主要表现在:骨干教师的选拔机制不合理,严重偏向科研数量和论资排辈,长期忽视教学质量与社会服务效益,进而导致选拔机制不公平、不科学;没有与评聘机制、任用机制相结合,没有配套必要的约束机制与淘汰机制;没有与薪酬机制、保障机制、培养机制等相关机制有机结合,只重使用,不重培养。这样一来,有些副教授科研能力一般、教学质量一般甚至较差也被评为骨干教师,相反,一些年轻教师虽然资历尚浅,但是教学质量好且深受学生欢迎,事实上承担了大量的教学科研任务,发展势头很猛、潜力巨大,却因为工作年限、职称、名额之类的原因而没有评上骨干教师,也没有作为备选骨干教师进行重点培养。“骨干非骨干,非骨干的骨干”现象长期存在,导致激励机制不但未能激励广大教师努力工作和提高业务能力的热情,反而一定程度上助长了“拉关系”等不正之风,使优秀教师特别是青年优秀教师产生跳槽或消极怠工的想法,“骨干教师”显性流失或隐性流失现象严重,激励机制未能起到应有的激励作用。

2.激励措施执行不力

因为高职院校普遍存在的行政主导倾向,许多“有本事”的教师在评上副教授之后纷纷调至行政部门,疏远教学与科研,由其主持制定的奖励措施大多向行政部门倾斜,目的是不允许非行政教职工的收入高于行政领导;即使有面向教学科研岗位的奖励措施,经常也只是一纸空文,难以彻底贯彻实施;甚至有些奖励也是一拖再拖,严重丧失了时效性,挫伤了骨干教师的感情。美国的教育家威廉姆·亚瑟·沃德总结道:“普通的教师告诉学生做什么,称职的教师向学生解释怎么做,出色的教师为学生做示范,最优秀的教师激励学生。”如果骨干教师自身没有受到应有的激励,就不可能有效激励学生,也不可能成为最优秀的教师。

3.激励手段单一

高职院校普遍只有物质激励手段,长期忽视精神激励,只有一次性年终奖励而没有过程激励。在物价飞涨的年代,严重僵化的薪酬机制根本无法保证广大专职教师和青年骨干教师的生活需要,也无法体现骨干教师的劳动价值,长此以往,导致许多骨干教师的心理失衡,工作情绪低落,难以安心本校工作,进而导致学校的教学与科研质量下降。同时,骨干教师的约束机制与淘汰机制普遍缺位,导致许多不再专注于教学科研的行政领导与“资深”副教授长期占据骨干教师的位置,学校难以形成“能进能出,能上能下”的合理人才流动机制。

4.绩效评估体系形同虚设

绩效考核是企业管理的基础工作之一,也是人力资源管理中重要的环节之一,但是,在高职院校绩效评估体系形同虚设。绩效考核本应是对教职工的工作业绩进行客观公正量化评价的过程,通常由数值表示,应该能体现教职工的劳动价值。但是,由于高职院校普遍存在行政中心现象,绩效考核面临巨大的阻力,再加上教师的工作本身具有外部效应和难以量化的特性,所以高职院校的绩效考核只是一种形式主义的走过场,基本上形同虚设。更为严重的是,由于缺乏系统、科学、公平、公正的考核手段,管理层往往根据个人的好恶进行主观臆断,或者“轮流坐庄”,或者部分人实行小团体主义等不公平做法占据主流,严重挫伤了骨干教师的积极性,进而影响了高职院校的整体积极性和创造性。

5.平均主义大行其道

具有相同职称、职务的教职工无论其教学质量、科研成果、教学策略、教学效果、工作态度、工作能力存在多么大的差别,其待遇与收入的差别却是微不足道的,因此,“干多干少一个样,干好干差一个样”的平均主义在高职院校特别是公办高职院校甚为普遍。其结果是,一方面,高职院校的教职工理所当然地把追求职务或职称上的晋升作为首要目标,而一旦晋升任务完成,则只愿意完成最低工作量,至于工作质量则是“得过且过”;另一方面,感到显失公平的骨干教师与专业带头人纷纷择机跳槽,勉强留下来的也逐渐失去对教学与科研的专注度,消极怠工,骨干教师不愿意发挥骨干作用,专业带头人事实上没有起到带头作用,越来越多的骨干教师与专业带头人把大部分精力放到校外兼职或副业上。

二、高职院校骨干教师激励机制优化的路径

1.自顶向下,系统优化

首先要在最高领导层的全面支持与亲自主持下进行顶层设计,贯彻先进的办学理念与治校理念:质量立校,特色兴校;人才立校,教授治校。基于这些先进理念,围绕办学定位与发展规划设置激励目标,然后从选拔、培养、考核、任用、奖励等方面对骨干教师的激励机制进行系统性的优化(见表1)。

表1 两种骨干教师激励机制的简单比较

2.以人为本,激发潜力

美国心理学会创办人布祖塔说过:“真正有效的评估,不在于表格设计有多完美,而在于人本身。”[1]激励机制的优化设计自始至终都要紧紧围绕着激励目标即最大限度调动骨干教师的积极性与创造性来进行,要将骨干教师的巨大潜力充分激发成为工作的动力、热情与活力。每个人都有巨大的潜力,但只有在特定的内外因共同作用下才会充分发挥出来。每个学校都不可能将世界上最优秀的人才招聘到自己麾下效力,但可以尽量根据学校的办学实力、战略目标与校园文化招聘到相对适合的教师并将其培养成为可用之才,才尽其用。

3.注重过程,动态激励

骨干教师的成长遵循“合格→优秀→骨干”的发展阶段,其中的佼佼者则能完成“骨干教师→专业带头人→名牌教师→杰出教师”的职业生涯。无论是骨干教师,还是杰出教师,在其成长的每一阶段,都有激励的现实需求,及时的激励哪怕是管理者的一个小小的肯定对于教师在艰苦旅途中坚持跋涉都是莫大的鼓舞,这些低成本的情感激励、精神激励很可能产生持久的动力,具有巨大的成本效益。因此,骨干教师激励机制的优化必须注重过程激励。

4.因势利导,提高效益

在彻底打破平均主义、以激励目标为导向的基础上,可根据双因素理论将一些保健因素转化为激励因素,提高骨干教师激励措施的成本效益率。例如,工资本来属于保健因素,但可通过优化设计将其转化为激励因素。也可以根据需要层次理论在适当增加物质激励的基础上,找准时机,因势利导,采用及时的情感激励与精神激励满足骨干教师的社会需要、尊重需要与自我实现的需要,以较小的激励成本取得较大的激励效果。

5.设置目标,营造环境

目标设置理论认为,目标本身就具有激励作用;使需要转化为动机,再由动机支配行动以达成目标的过程就是目标激励。因此,骨干教师激励机制优化需要行政部门辅助每位骨干教师为自己设置具有一定挑战性并切合学校发展需要的合适目标,同时,学校积极营造有利于骨干教师激发持久动力最终实现目标的良好环境条件。对于骨干教师来讲,宽松的工作环境、良好的人际关系、浓厚的学术氛围、强烈的个人成就感往往比薪酬、福利具有更持久的吸引力。据调查,只有25%左右的教师离职是因为薪酬问题,而高达50%左右的教师离职是因为对领导反感、对前途无望、对环境不满。[2]教师都是较高学历的知识分子,具有较高的敏感性、强烈的自尊心,除了把教育当作谋生手段的小部分教师之外,其余教师还具有高度的责任感和职业自豪感,甚至具有伟大的使命感。在环境有利和条件适当的情况下,大部分教师都能做到富有责任,明确使命,勇于担当。

三、高职院校骨干教师激励机制优化的对策

1.更新办学理念和治校理念

在激烈的办学竞争中要保持乃至提升竞争优势,高职院校必须根据形势需要不断更新办学理念与治校理念。在新经济时代,需要始终坚持以“产品质量”和“特色服务”为根本指针,来指导学校的一切工作,采用学术导向而非行政导向,以师为本而非以官为本,质量立校而非数量立校,赋予教授更多的话语权与决策权,真正实施教授治校,行政工作为教学、科研、社会服务项目提供后勤保障,为教师工作保驾护航,为学校与教师特别是骨干教师的发展提供平台。各级领导若能充分利用人际关系为学校的发展争取外部社会资源和发展空间,而不是在学校内部“与民争利”,不享特权,不谋私利,充分尊重教师权益,就能逐步遏止骨干教师“弃教从政”的不良现象,从而稳定学校持久发展的根基。

2.树立正确的人才观

美国许多顶尖大学都以本校的优秀教师为最大自豪。哈佛大学前校长科南特曾经说过:“大学的荣誉不在于它的校舍和人数,而在它一代代教师的质量。一个学校要站得住,教师一定要出色。”美国前总统克林顿曾经自豪地赞扬美国的优秀教师:“正是他们使我们的学校成为世界上最好的学校,也正是他们能够确保美国在21世纪再次拥有一个‘属于美国的世纪’。”可见,骨干教师是学校发展最宝贵的资源,是高职院校能否在激烈的市场竞争中立于不败之地的根本。因此,彻底摒弃“重引进、轻培养”和“重使用、轻培养”的人才观,根据学校的发展需要,结合每位骨干教师和备选骨干教师的个人发展目标制订详细的职业发展计划是一个十分紧迫而又影响深远的重大举措。即使是对于引进的专业带头人与骨干教师,也要继续培养,使之担当更多的责任,产生更多的成就感与满足感,使其再发展。

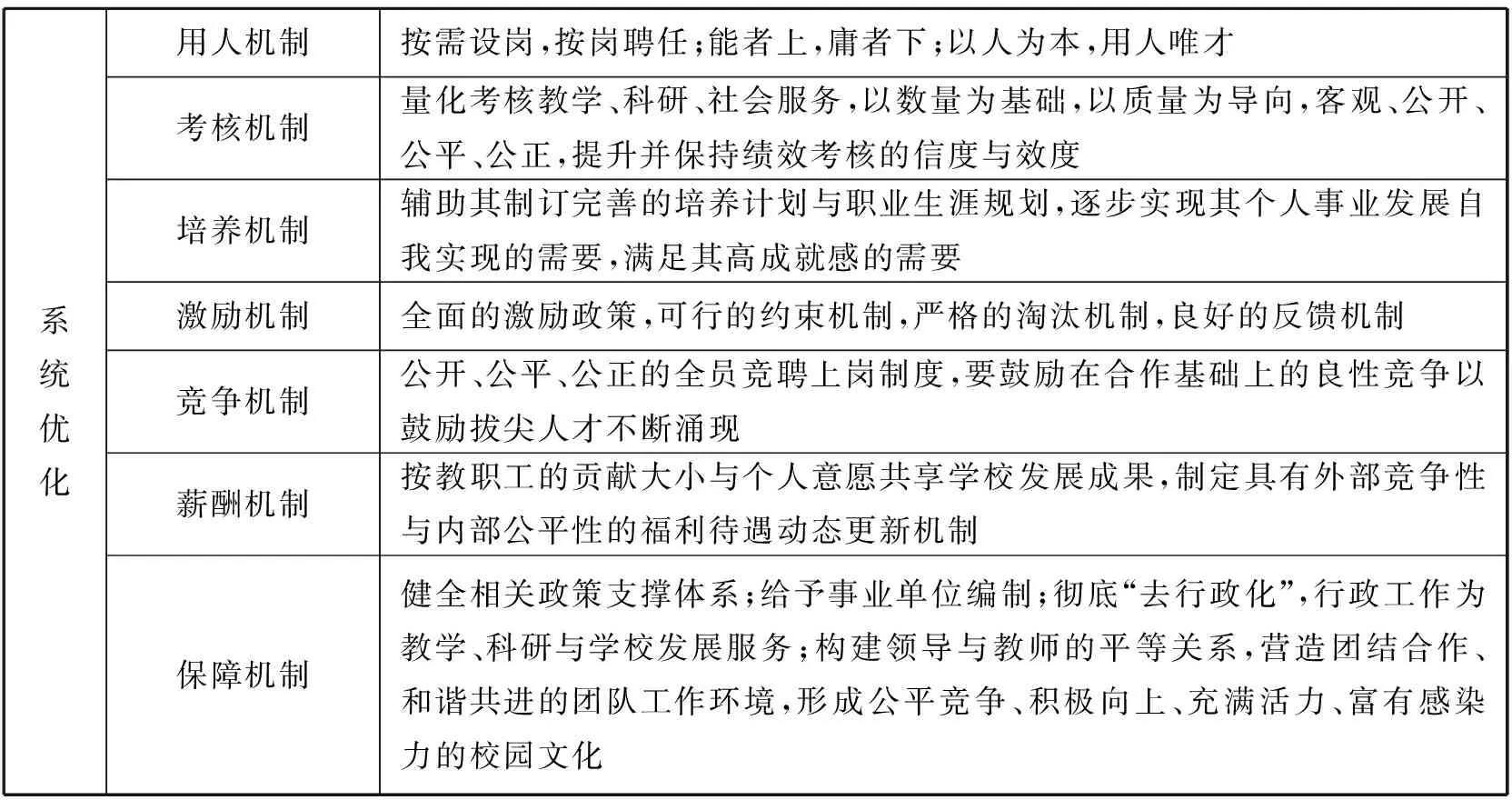

3.进行系统性的优化设计与协调实施

骨干教师激励机制优化是一项系统工程,是基于先进的办学理念、治校理念、人才观的系统优化,需要优化的机制除了狭义激励机制以外,还包括其他相互关联的机制。(见表2)。

表2 骨干教师激励机制优化的系统设计

这些机制改革牵一发而动全身,涉及全体教职工的切身利益,甚至因损害部分行政领导的既得利益而难以取得共识,执行的阻力较大。例如,即使是其中的绩效考核就是一个完整的PDCA循环,任何一个环节的疏漏与失误都会导致整个激励效果大打折扣、劳而无功甚至是适得其反。因此,骨干教师激励机制的系统优化必须制订周密的分阶段实施计划,各子系统协调推进,尽量减少阻力。

在激励机制子系统内部,要从物质动力、精神动力、信息动力着手制定全面、可行的激励政策,同时,从工作业绩、作用发挥、权力运行与师德师风等方面制定可行的约束机制;实行骨干教师“不进则退”和一般教师转岗、待岗、下岗相结合的严格淘汰机制,正确处理淘汰与激励的关系,建立教职工的合理流动机制;不断提高考核人员与被考核人员(骨干教师)的沟通效率与水平,从而对激励机制的实施效果及时反馈以利其持续完善。

4.建立动态的绩效考核机制

骨干教师因为拥有扎实的专业知识、较强的专业技能、灵活的教学策略、丰富的实践经验而自信和自豪,也因为不断地为学校辛勤付出而需要得到认可、尊重和激励。为此,可以尝试借鉴企业的考核方式,建立适应区域经济社会发展形势与满足学校发展需要的动态绩效考核机制——最大限度使骨干教师的薪酬与其工作业绩直接挂钩,其地位与待遇由其对学校的贡献决定,既能充分体现骨干教师的劳动价值,又能继续激发其工作热情与创新能力。

所谓的动态绩效考机制既可以根据学校的发展阶段来优化设计,也可以根据骨干教师的发展阶段来设定。例如,在学校刚由中职升格为高职的“初级”发展阶段,在大部分教师都只有本科学历、高级职称占比较低的情况下,可允许骨干教师工作绩效指标领先于一般教师的20%,而在学校已经进入高职稳定发展的“中级”发展阶段,大部分一般教师基本达到骨干教师原标准,则要求骨干教师的工作绩效指标领先于一般教师的30%,由此实现绩效考核标准的滚动修订与学校的持续发展;同时,可以以3年至5年为期,细化每年的培养计划与考核标准,要求骨干教师下一年的绩效指标必须比上一年进步5%以上,并且将进步程度与工资、奖金直接挂钩,及时兑现奖励。

动态的绩效考核机制必须尽量具有客观可操作性而不是主观可操作性,这样才可能客观、有效地评价骨干教师的工作业绩。以教学质量为例,赋予学习态度端正的学生评价教师的权利,在学生、同行有效评价的前提下,将骨干教师的教学质量评分在系部所有教师中的评分排位百分比对应于该教师本学期课酬总量(或其某一固定比例)的百分比(奖励百分比),以位于前20%为分界点进行现金奖励,甚至还可以对评分位于前2%的教师实行低职高聘,这样既可激励学生的学习热情,也可使工资由保健因素转化为激励因素(见表3)。

表3 骨干教师教学质量与物质奖励关系的初步设计

5.采用多途径激励

正向激励与负向激励相结合,从公平激励、绩效激励、榜样激励、竞争激励、引领激励等多角度制定实施全面的正向激励措施,同时,也对骨干教师的教学质量、师德师风、工作态度、科研诚信等方面的问题制定相应的负向激励措施并划定底线,通过负强化纠正骨干教师的不良行为,对于越过底线者坚决淘汰出局;物质激励与精神激励相结合,既要重视工资、奖金、福利、待遇等方面的激励措施,更要重视培训提升机会、职称评定、学术交流、职业技能竞赛资格、学生竞赛指导资格、职业生涯规划实施、荣誉授予等方面的精神激励措施,因为这些措施往往成本较低,效果持久,既激励了教师本人又发展了学校整体,一举多得。

同时,高层领导对骨干教师应该及时关怀、问候、反馈,真心尊重和真诚赞美,积极协助妥善解决家庭困难,尽量消除因管理制度不能适应高职骨干教师实际发展需求而令其反感和抵触的现象,以人性化的柔性管理与制度化的严厉措施共同构建宽严有度、和谐共进的校园文化。还要通过专兼互动、理实互化、校本教研、团队建设等多种途径培养骨干教师,使之具备更加深厚的本体性知识、日益丰富的条件性知识和实践性知识以及过硬的心理素质,[3]推荐其参加教学竞赛、社会服务项目、各种学术活动等,以夯实其职业发展的基础,并提高奖励的期望值;通过不断赋予骨干教师重大职责并全力支持保障来提高其工作的效价与成功的期望值,进而提高其积极性,为学校的滚动发展注入源源不绝的动力。

[1]徐 京.高职院校运用企业化激励机制的可行性探讨[J].市场周刊,2012(2):93.

[2]王梓林.如何留住高职院校的骨干教师[J].中国职业技术教育,2004(14):18.

[3]庄西真.关于培养中、高职骨干教师和专业带头人的思考[J].职教论坛,2003(1):57.