环境质量评价中的生物指示与生物监测

Bernd Markert,王美娥,Simone Wünschmann,陈卫平,*

(1.Environmental Institute of Scientific Networks(EISN-Institute),Fliederweg 17,D-49733 Haren,Germany;2.城市与区域生态国家重点实验室,中国科学院生态环境研究中心,北京 100085)

人为或自然因素干扰使生物生存的环境及环境条件发生了变化,因此生物对环境变化的响应包含了一定的环境信息,人类由此可以通过观测生物反应获得有关环境变化的信息。在生物科学发展史上,这种借助于生物的手段以获取环境信息的研究大致经历了3个阶段,即:1)1950年之前的描述和观测生物学时期;2)上世纪后半叶环境科学兴起和发展时期(1950—2000年);3)以及当前“新”“旧”生态学结合时期。这个时期以可持续发展为科学目标,包括对生物技术及先进的通讯、信息技术应用[1],有关环境质量的信息可以通过生物指示或生物监测的方式精确获得。

本文拟通过对生物指示与生物监测技术的理论基础、方法手段、应用现状及案例的综述,指出该技术在实际应用中存在的问题以及发展前景,为生物指示与生物监测技术在环境质量评价中的合理利用提供指导。

1 生物指示与生物监测的概念、目的和意义

“生物指示”的定义最先于1980年由Müller提出:“生物指示简化了生物系统的复杂反应,生物指示物的反应能够用来评估整个生物系统对环境变化的响应。”[2]。因此,生物指示与生物监测技术能够被用于观察极端影响因子对生态系统的影响及其长期变化,或不同地点之间环境效应的差异(例如污染区和清洁区之间)[1,3-4]。我国环境科学家沈韫芬在20世纪90年代初指出,生物指示与生物监测的目的是希望在有害物质还未达到受纳系统之前,在工厂或现场就以最快的速度把它监测出来,以免破坏受纳系统的生态平衡;或是能侦察出潜在的毒性,以免酿成更大的公害[5]。

对于生物指示和生物监测的定义以及相关术语的解释在国际学术上还未达到统一认识。在前期的理论基础上,对各种生物指示物与生物监测物进行了以下定义[6-7]:

1)生物指示物 指包含了周围环境(或部分环境)质量有关信息的某个生物、或生物的某个组成部分,或一个生物群落;生物监测物往往也是生物指示物,但是一个生物指示物不一定符合生物监测物的要求。

2)主动生物指示物(生物监测物) 指实验室里培养的生物指示物(监测物),能够以稳定的形态在特定时间内暴露于野外,暴露结束后,记录和分析生物指示物(监测物)对暴露的响应以及所吸收的外源物质。

3)被动生物监测物 指用于记录环境暴露的自然生态系统中的生物。

4)累积性指示物/监测物 指从周围环境中积累一种或几种元素和/或化学物质的生物。

5)效应或响应指示物/监测物 指生物暴露于某种或多种元素或化学物质时,所产生的特定的或非特定的响应。这些响应包括水平变化,如:形态上、组织或细胞结构、生物代谢过程、个体行为或种群结构等。

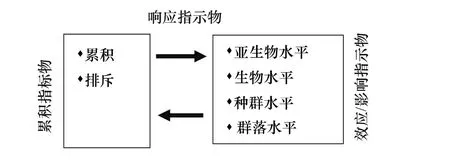

图1 图解说明响应指示物、累积指示物以及效应/影响指示物[1]Fig.1 Illustration of the terms reaction,accumulation and effect/impact indicator[1]

近年来“累积指示物”和“效应指示物”这2个名词大量出现在文献中,这2种指示物反映了生物过程的2个方面。生物对污染物暴露的响应主要表现为生物体对污染物的累积,在累积系数较高的情况下,至少有一种效应指示物/监测物能够达到检测水平,例如:细胞水平上的形态变化,许多无脊椎动物在积累重金属之后所能够形成含金属的胞间颗粒。然而,如图1[1]所示,通常情况下只有在生物累积了足够的化学物质后,细胞间或细胞内的化学物质浓度才达到产生效应的水平,这种

效应往往能够被监测到。因此,人们认为“累积指示物”和“效应指示物”在较广泛的意义上可以被称为“响应指示物”。

由于生物指示与生物监测在一定程度上反映了生态系统污染或退化的程度,因此,通过生物指示物研究至少可以获得有关所处生态环境的以下2种不同信息:第一、简单综合的信息;第二,高度特定的信息。而后者所包含的信息非常详细和精确,具有较强针对性并且可以复制。为了要达到这些目的,沈韫芬认为:首先,要选择好监测的类型,要求在一系列的监测定位点上的数据能反映出种群、群落或生态系统的质量变化;第二,要确定连续监测、周期监测和临时监测的地点;第三,要确定测试的终点、参数或其它对保持环境优佳状况的关键因子,包括物理、化学、生物学的特征;第四,要建立一个专业性的协调委员会来统一适宜的监测方法,如选定测试终点,建立标准方法,进行合理的推理、判断和裁决。第五,要建立监测的优选权[5]。

此外,生物对污染物的敏感性并不能作为生物指示物筛选的唯一条件,对污染物的过度敏感会导致敏感生物的种群密度下降,从而使敏感程度较高的物种与敏感程度一般的物种之间发生直接或间接的竞争关系。目前为止,普遍认为单一物种的生物指示物不可以用来指示污染物对整个生态系统所产生的生态效应[8]。

2 环境变化的生物信息

在生物指示研究中,首先需要获得特定、详细的生物系统信息,如污染物与生物(指示生物)效应之间的关系。图2在污染物胁迫下,复杂生态系统中产生的能够通过生物指示及生物监测所反映的相互作用及其变化[8]。

关于生物指示物/生物监测物里所指的“信息”,通常是指特定生物指示物/监测物所观察到或监测到的由环境变化引起的生物不良反应。由于目标污染物与其它环境组分之间的关系极其复杂[9],生态系统组成成分具有多功能和多结构的特点,污染物与生物指示物之间的相互作用通常难以解释。如图2所示,污染物A与污染物B的相互作用不仅仅是简单的协同或拮抗关系[10-11],污染物A和B的吸收途径、作用位点以及代谢方式都无法被全面解释和了解。

3 仪器分析技术与生物指示与生物监测技术的比较

由于仪器化学分析(定性和定量分析)和生物指示(污染控制的定性技术)与生物监测(定量技术)这2种生物检测技术具有很多相似之处,因此有必要对这二类分析技术进行比较。

3.1 仪器分析技术和生物指示与生物监测技术

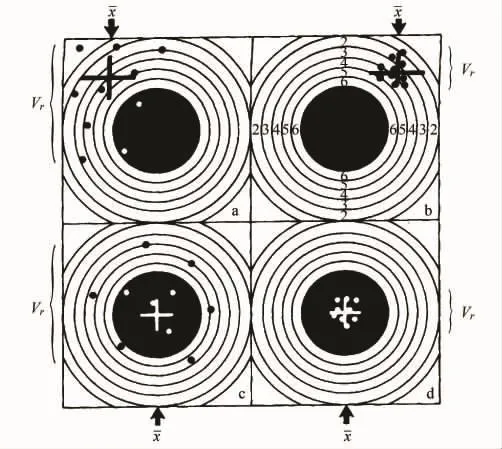

有关仪器分析的详细技术途径见图3[4],这些技术概括了化学物质的典型仪器分析过程,包括利用光谱仪和光度仪分析酶活性或其它与生态系统有关的指标。光谱仪法的普遍原理是:在特定的波长下利用光度仪原子吸收光谱等离子体分析待测样品,并进行定量,分析过程中采用标准物质进行质量控制。采样过程以及样品的前处理是仪器分析误差产生的主要来源,误差率分别高达1000%和300%。

图2 复杂生态系统中有关污染物的相互关系以及对生物指示和生物监测的影响[4,10-11]Fig.2 Simplified representation of complex(eco-)system interrelations with regard to a pollutant,and consequences for bioindication and biomonitoring[4,10-11]

图3 光谱技术和生物指示物/生物监测物技术之间的比较;在实践中,仪器分析通常是生物指示技术中不可分割的部分[4]Fig.3 Comparison of measurements performed by spectrometers and bioindicators/biomonitors.In practice,instrumental measurements are often an integral part of bioindication[4]

仪器分析与生物指示分析的直接比较见图3[4]。由图可知,由于生物指示技术通常需要整合仪器分析过程,实验室里研究生物指示物在很大程度上依赖于仪器分析,通过仪器分析从生物指示物中获取信息。在实际实验室操作中,生物指示与生物监测技术和仪器分析所面临的共同问题是样品采集的代表性问题,即所采的样品必须能够代表所要解决的科学问题[12-15]。

3.2 生物指示和生物监测技术的精确性和准确性

生物指示与生物监测除了与仪器分析一样需要具有高度代表性的样品作为分析对象或者指示物以外,仪器分析中的许多操作规程和质量控制条件也适合于生物指示与生物监测。近20a来,仪器分析研究中对“精确性”(重复性)和“准确性”(真实性)的定义进行了严格的区分(图4)[8]。“精确性”的目的是为了跟踪和消除分析过程中产生的误差,如测试仪器稳定时间不足所产生的误差(仪器特定的失调)。对于一般分析过程,1%—5%的精确度可以满足大部分仪器分析的要求。然而,仅仅因为能够重复出现某个信号并不能说明分析程序的准确性,这是因为不管精确性多高的数据也会出现严重偏离样品的“真实”(如元素等)含量的现象。因此,只有在整个分析过程都处于严格的质量控制条件下才能获得准确的分析结果,并且精确性和准确性的检验必须贯穿于整个分析过程。目前,有2种基本方法用于检验分析结果的准确性:1)使用标准物质;2)比较不同实验室之间单独分析所获得的结果。

图4 分析化学的精确性(可重复性)和准确性(真实性)的图解[8]Fig.4 Illustration of the terms“precision”(reproducibility)and“accuracy”(the“true”value)in analytical chemistry[8]

3.3 生物指示与生物监测技术的定量校准

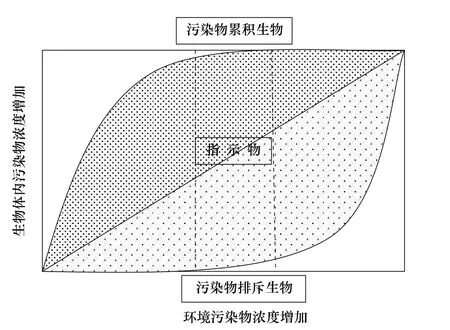

与仪器分析相比,生物指示与生物监测技术的最大缺陷是定量校准的问题,即,生物系统的定量校正,因此,生物反应通常无法定量指示污染物暴露或环境质量[4]。随着生物指示与生物监测研究的日益深入,发现了越来越多的环境污染生物指示物,然而符合环境质量指示标准的,可以用来作为主动或被动生物监测物的自然界生物却很少。通过分析生物指示物个体对某种污染物的积累并不能获得这种污染物在环境中的浓度,如图5[6]所示,环境浓度和生物体内积累量之间是一个坪特性曲线的关系。许多植物和动物在污染物的环境浓度较低的情况下表现出很高的累积系数,但是当环境浓度升高时,累积系数急剧降低。并且,由于一般情况下环境污染物生物都是通过主动吸收的途径进入生物体内,许多生物在较宽的污染物浓度范围内都能够保持较低的吸收系数[4],只有在污染物浓度超过急性毒性浓度时,生物体调节机制才会被破坏,从而导致污染物累积量大幅度增加。只有当污染物通过被动扩散途径进入生物体内时,生物体对污染物的累积与环境污染物浓度之间才会出现线性关系,但是被动扩散途径在生物体吸收无机污染物如金属化合物时较少出现。总之,生物指示物与生物监测物和环境污染物浓度之间的关系并非线性关系,而是对数关系。尽管对数方程中的线性关系可以通过数学转化得到,但是这2个参数之间的线性关系只局限于很小的浓度范围内。因此,只有在这种线性关系与仪器分析的校正线性关系可等同的情况下,生物反应才能够为其所处的环境提供明确的定量信息。

图5 被监测环境污染物浓度与生物体内污染物浓度之间的关系[6]Fig.5 Correlation between the environmental concentration of thepollutantto be monitored and the concentration in the organism[6]

综上所述,因此,生物指示物的定量标准化是目前生物指示与生物检测技术研究中的最大挑战,而且同一个生物指示物的不同使用者之间在分析方法和分析条件上的规范统一也是今后生物指示物利用中需要明确和真正关注的问题。

3.4 生物指示与生物监测技术的应用规范

在化学分析领域中,实验室之间通过比较同一个真实样品的测试结果来优化和统一各自的分析方法。因此,在生物指示与生物监测的“校正”过程中,不同实验室也必须统一使用同一个指示物,并在统一的实验条件下进行。由于生物试验往往高度标准化,重复性较好,并广泛应用于生物指示研究的各个领域,因此在实验室实际操作过程中不存在操作程序上规范统一问题。因而唯一需要强调的是项目设计中不同研究团队之间合作的问题,项目设计包括测试指标、感应器以及记录方法等的选择,以及信息传递和信息技术,需要考虑时间和空间尺度。通过不同研究团队的相互合作,对所得出的结果进行比较,以校正生物指示与生物监测结果的“准确性”。在比较的过程中需要考虑的主要问题是:针对同一现象,通过不同技术手段(如遥感和原位)所获得的观测结果之间的关联性问题[16-17]。

4 生物指示与生物监测整合技术及其应用

生物指示与生物检测技术必须能够为准确评价生态系统的污染或退化程度提供信息,不是一个针对具体环境状况的“环境监测仪器”,而是一个对不同生物指示与监测系统有着与其它环境参数相关联的综合技术,能够对环境污染状况进行明确的评价,其发展目标是保护人体和环境健康。

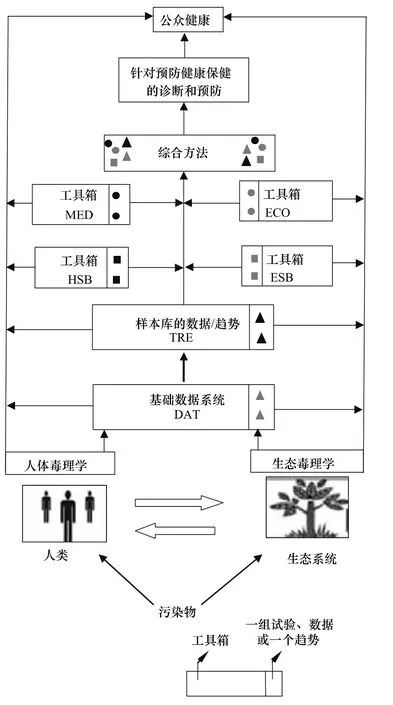

4.1 人体健康风险评价和预测

图6[4]表示了一个完整的利用生物指示与生物监测技术支撑的动态环境监测系统。系统根据监测目标或科学导向框架选择和重组试验参数,并且为了能够综合监测环境,人和环境这两个调查主体,以及由此派生的人体毒理学和生态毒理学原理都与各种“工具箱”和检测项目(“工具”,如生物测试)相联系。

图6 人类和生态毒理学综合方法中生物指示工具箱模型的分层结构[4]Fig.6 Possible hierarchical structure of a bioindicative toolbox model for integrative approaches in human-and ecotoxicology[4]

如图6[4]所示,系统由6个工具箱所组成,前两个主要来源于环境研究,分别为数据DAT和趋势TRE。DAT包含一整套有关被调查(生态)环境的全部可获得数据:包括纯仪器检测得到的数据如气象球数据,还包括工作场所的饮用水、食物或空气中物质的最大容许浓度,以及相关的可接受的每日摄取量ADI和无效应剂量NO(A)EL。工具箱TRE包含有关趋势的数据,这些数据主要由国家环境样品库几年的调查结果组成,或者是国家和国际上的长期研究结果[18-20]。TRE可以利用后续的工具箱针对人类的数据库HSB和针对环境的数据库ESB来判断环境特征以及进行趋势预测[21]。药品工具箱MED包含所有用于亚慢性和慢性毒理学血液病和化学临床调查的常规方法,生态系统工具箱ECO由特定生态系统相关的所有生物指示与生物监测系统和检测物组成,使其更适用于被监测的特定状况。所有工具箱的数据必须是相互联系的,以便能够用来评价一个群体中每个特定小组的平均健康风险,或者通过组成网络结构来预设最高风险值。这种风险评价方式能够充分利用当前科学水平下的所有基于污染物生态效应及剂量-效应关系所获得的毒理学限值[21]。

由于不能利用人类进行毒理学试验,只能依赖于工作场所的经验以及中毒案例来进行风险评价和评估。此外,除了个体案例的检验报告以外,必须通过对暴露人群和控制人群的流行病学调查来确定物质的致病效应。由于模拟模型往往已经考虑到了所有能收集到的数据,同时还能够整合没有直接相互作用的参数,因此,开发和利用信息技术为基础的模拟模型在人体健康生物指示与生物监测中具有十分重要的作用。这些数据来源于流行病学、免疫学、毒物代谢动力学和代谢学研究以及构-效关系。

正如Markert所指出的那样,这些不同工具箱之间所组成的网络不仅诠释了生物指示与生物监测的整体概念,而且还概括了多元标记生物指示MMBC的概念[4]。

4.2 环境样品库

环境样品库的主要目的包括:1)提供环境样品的生态毒理学信息;2)在尽可能保持原有性质的条件下长期保存环境样品[22]。

具体目标有以下几点[12,21,23]:1)检测采集样品时没有被确认为污染物的物质浓度,或者由于当时缺乏精确的分析技术而没有检测的污染物浓度(回顾性监测);2)检验当前或者未来环境行业所制定的禁止和限制条例正确与否;3)定期监测样品存储前已经被确认为污染物的物质浓度;4)预测本地的、区域的和全球的污染趋势;5)描述标准化的采样方法;6)记录样品储存的条件。

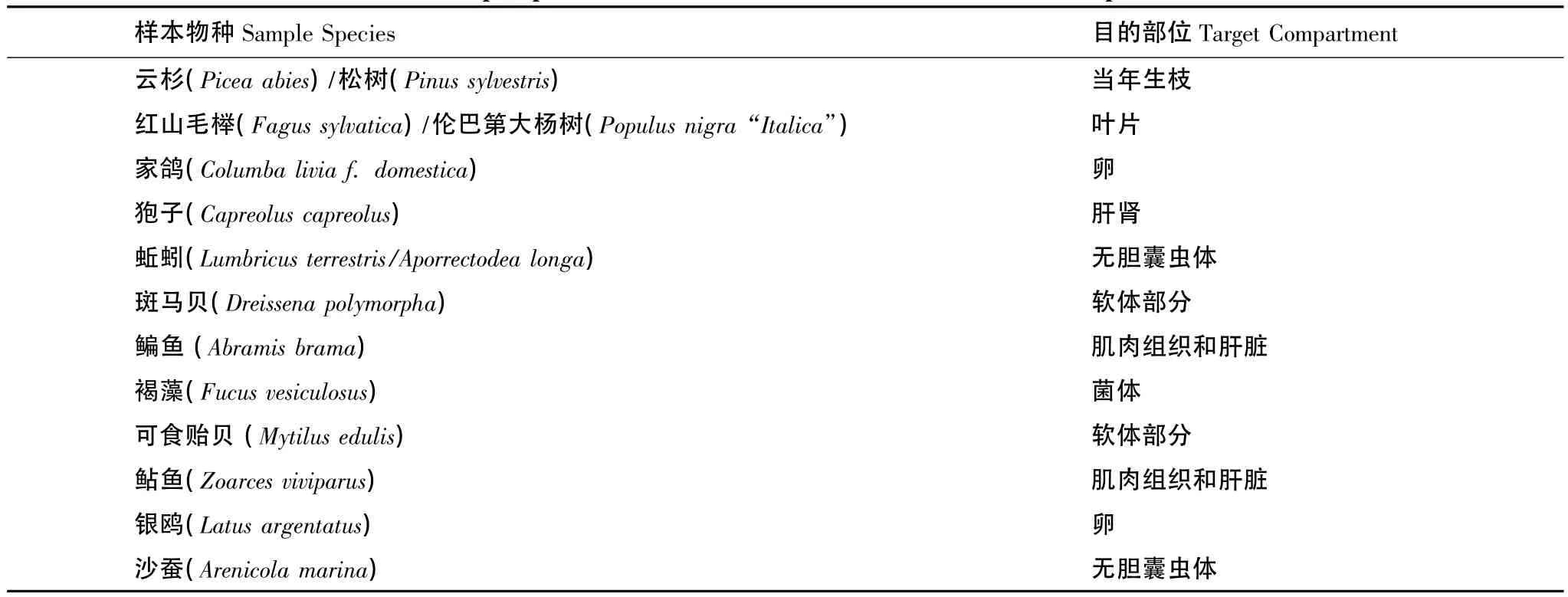

德国环境样品库计划指出,特定地区的污染状况不能仅仅依赖于某一个生物指示物[12]。因此,只有一整套生物指示物才能够客观地反映出生态系统中的污染物状况,表1[12]和图7[14]列出了德国联邦环境样品库(ESB)中所保存的生物标记物及其在生态系统水平上的相互联系。

表1 德国联邦样本库中的样本物种[12]Table 1 Sample species from the German Federal Environmental Sample Bank[12]

中国上海环境样品库是由上海原子核研究所在上海环境科学研究院配合下于1998年开始建立,上海地区首批入库的典型样品有:苏州河水、底泥和大气飘尘样品[23]。

4.3 生物指示技术在北京市土壤重金属污染风险评价中的应用

土壤微生物能够通过分泌胞外酶来促进土壤有机质分解及含氮化合物的转化[24],因此,土壤酶活性反映了物质循环中微生物代谢过程的动态变化,并且能够作为敏感生物指示物来监测导致土壤质量退化的环境胁迫。重金属能够抑制包括酶促过程的土壤微生物活性[25-27],在土壤组分如有机碳或总氮含量不发生变化的情况下,土壤酶活性对重金属污染会产生较显著的响应。土壤中的脲酶有助于向土壤植物或微生物的生长和繁殖提供碳源和氮源[28]。这种酶能够在细胞水平上监测到由于重金属污染引起的土壤微生物代谢活动变化[29-30]。

图7 德国联邦环境样本库中生态系统水平上的样本物种[14]Fig.7 Selected sets of sample species at the ecosystem level for the German Federal Environmental Sample Bank[14]

对北京市建成区表层土壤脲酶活性与重金属Cd、Cu、Zn、Pb浓度的对数之间的相关关系可以分为以下三类,即:二次相关关系,如与Cd浓度;线性正相关关系,如与Cu和Zn;线性负相关关系,如与Pb(图8)。尽管Kizilkaya的研究发现,农田土壤中 Cd、Cu和Pb的浓度分别在0.95—3.20 μg/g、23.05—96.68和76.10—210.43时,这3种重金属含量与土壤脲酶活性没有显著相关性[31],Zhang对青藏高原的土壤脲酶与土壤重金属浓度的研究发现,3.7—59.4 μg/g的Cd浓度以及19.7—481.7 μg/g Zn浓度显著地抑制了土壤脲酶活性,然而1.1—135.7 μg/g和13.05—495.88 μg/g的Pb和Zn与土壤脲酶活性没有显著相关性[32]。Doelman和Haanstra的研究表明,在几种土壤类型中,Cd在砂壤土中对土壤脲酶的半效应浓度EC50最低为30 μg/g;Cu在沙土中的EC50最低为680 μg/g;Pb在粘土中的EC50最低为1340 μg/g;而Zn在沙质泥炭土中的EC50最低为70 μg/g[33]。综上所述,重金属对土壤脲酶的抑制作用不仅与土壤中的重金属浓度有关,并且与土壤性质有关,而且只有在土壤重金属浓度较高的情况下才表现出显著的抑制作用。

此外,由于Cu和Zn元素为微生物生长的必需元素,因此,在一个适宜的浓度范围内,土壤Cu和Zn含量的增加能够促进微生物活性。然而,由于Pb对于微生物是有毒元素,因此,土壤Pb浓度的增加会抑制土壤微生物的活性。从图8中可以看出,北京市土壤中的Cd、Cu和Zn浓度与脲酶活性之间没有显著相关关系,但是,土壤Pb浓度与土壤脲酶活性呈显著负相关关系。然而,北京市土壤脲酶活性仍然不能单独作为土壤Pb污染的生物指示物,这是由于土壤Pb浓度只能解释10%的显著性。

4.4 水体污染的生物指示与生物监测技术在中国的应用现状

与土壤生态系统相比,水生生态系统的生态系统组成成分及其相互作用较为简单,因此水体污染的生物指示与生物监测研究较为普遍。通常用于水生生态系统生物指示与生物监测的生物有动物、微生物和植物,对生物指示物的选择也涉及从分子到细胞、组织、个体和种群群落等不同生态系统水平。中国国学者在过去几十年所开展的河流、湖泊、水库和近海的水污染生物监测方面工作取得了很大的成绩,不少学者利用底栖动物、浮游动物-原生动物、藻类监测评价我国很多重要水体的水质现状、污染程度及其发展趋势。

图8 脲酶与重金属Cd、Cu、Zn、Pb浓度的对数之间的相关关系Fig.8 Relationship between urease acitivities and concentrations of Cd,Cu,Zn and Pb in Beijing urban soils

底栖生物指数法评价水质在我国已有近30a的历史,底栖生物多样性指数如Shannon多样性指数以及BI指数被广泛应用于湘江[35]、长江[36]等的水质评价。以水体原生动物作为指示生物的生物指示与生物监测技术应用中最为重要的是聚氨酯泡沫塑料块(Polyurethane Foam Unit,PFU)微型生物群落监测方法,该方法于1969年,由美国佛吉尼亚工程学院及州立大学环境研究中心的Cairns创建,根据生物地理平衡模型及微型生物在PFU上群集过程中的3个功能参数,即,平衡时的物种数量、群集曲线斜率(或群集常数)和达到90%平衡物种数量的时间的变化,来评价水质和监测水污染。1982年由中国科学院水生生物研究所沈韫芬引进国内后并加以改进与完善,在废水处理、河流污染及其自净生物监测方面被广泛应用。例如,徐润林等及许木启等利用PFU原生动物群落特征监测了珠江广州市段及北京通惠河的水质以及安江-鄱阳湖口重金属污染情况[37]。浮游植物中的硅藻、颤藻、裸藻、衣藻、栅藻等也是水体生物监测中常见的指示生物。藻类是水生生态系统中的初级生产者,所有进入水体的物质首先被藻类所吸收,同时藻类作为一种结构简单的生命体对水体污染物的敏感性较强。在中国,利用藻类进行水质和水体污染生物监测的研究较多。总体上可以根据藻类群落结构特征以及藻类生理生化指标如叶绿素含量等来对水质进行监测。王旭和朱根海等根据南麂列岛附近潮间带的底栖藻类的生态种群、密度、形状与环境质量的关系,实现了对该地区的监测目的[38]。

除了利用以上这些低等生物在群落结构水平上对水生生物进行生物监测以外,利用较为高等生物如鱼类,从分子水平进行生物指示与生物监测也是目前水生生态系统生物监测的研究热点。例如:计勇等以无污染饲养鲫龟为监测生物,以鲫鱼脑组织总抗氧化能力为生物指示物,采取主动生物监测法(ASM)对太湖北部梅粱湖与贡湖污染区进行生物监测[39]。许多水体污染物“三致”效应的生物监测研究成果已经被例如国家环境监测的标准方法中[40],例如,污染物致突变性试验已经被建设部列入城市供水水质检验方法标准中,而蚕豆根尖微核试验已经被列入了国家环保部编制的《生物监测技术(水环境部分)》,并受到了广泛的应用。水体原生动物是理想的环境指示物,能够从不同层次直接反映出水体的污染状况。

4.5 苔藓在大气污染生物指示与生物监测中的应用

苔藓植物结构简单,叶片一般上只有单层细胞,没有保护层,吸附性强,其营养来源主要是大气。苔藓植物对大气污染的敏感性是种子植物的10倍[41]。以苔藓为指示生物,通过分析植物组织中的污染物浓度,可以直接监测大气污染、分析大气重金属沉降的时空分布、污染物迁移及其来源。自20世纪70年代开始,苔藓袋法已经被广泛应用于大气污染的监测。Cao等利用苔藓袋法研究了城市大气中S、Cu、Pb、Zn元素的时空分布[42]。陈龙等利用苔藓植物,结合大气净度指数法与金属(Mn、Fe、Cu、Cr和Pb)含量化学分析法评价了沈阳市的大气质量状况[41]。

图9 环境生物指示用于人体健康预防的发展途径[43]Fig.9 Possible tracks to follow from environmental monitoring to human health[43]

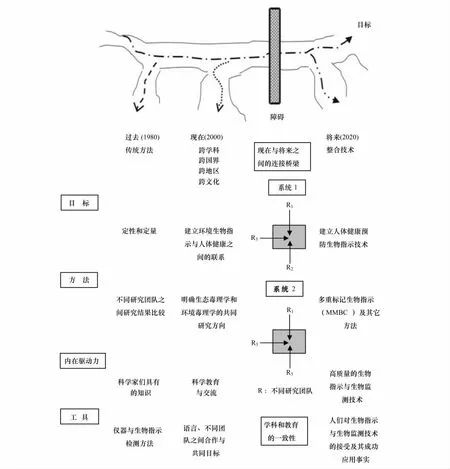

5 展望

总之,生物指示与生物监测技术(图9)[43]在生态环境科学研究领域中非常有意义,然而,整合技术的发展是生物指示与生物监测研究的最终目标,而整合技术应用的关键在于必须预先制定一个跨学科的总体方案以及成立研究团队,并且能够针对特定的要求对研究团队进行快速、灵活的调整,以便不同学科之间进行快速信息交流。此外,也需要考虑到文化、环境质量以及人体健康之间的相互关系。图9[43]表示了生物指示与生物监测技术自20世纪80年代传统的以环境污染定性和定量为目标,到现在以建立环境生物指示与人类健康之间的联系为目标,发展到将来以建立人体健康预防的整合技术为目标的发展过程。从图中可以发现,从目前的生物指示与生物监测技术水平发展为更为整合的生物指示与生物监测技术的过程中会出现一个“瓶颈”现象。显然,这个“瓶颈”的产生是由于不同研究团队之间缺乏充分交流与合作的原因。为了克服这个障碍,必须要关注以下2个重要的问题:

1)使用综合教科书在高校对毒理学家们进行统一培训;

2)设立如图9所示的共同科学项目。

尤其针对第二点,需要开发跨学科术语、树立共同目标和发展共同的方法,最后成功的启动研究项目。

[1] Markert B A,Breure A M,Zechmeister H G.Bioindicators and Biomonitors:Principles,Concepts and Applications.Amsterdam:Elsevier,2003:35-50.

[2] Müller P.Biogeographie.Stuttgart:UTB,Ulmer-Verlag,1980:123-136.

[3] Markert B,Fraenzle S,Fomin A.From the biological system of the elements to biomonitoring//Merian E,Anke M,Ihnat M,Stoeppler M,eds.Elements and Their Compounds in the Environment.2nd ed.Weinheim:Wiley-VCH,2002:66-78.

[4] Markert B A,Breure A M,Zechmeister H G.Definitions,strategies and principles for bioindication/biomonitoring of the environment//Markert B A,Breure A M,Zechmeister H G,eds.Bioindicators and Biomonitors:Principles,Concepts and Applications.Amsterdam:Elsevier,2003:3-39.

[5] Shen Y F.Biomonitoring//Shen Y F,ed.New Micro-Biomonitoring Technology.Beijing:China Architecture & Building Press,1990:100-114.

[6] Markert B,Oehlmann J,Roth M.General aspects of heavy metal monitoring by plants and animals//Subramanian G,Iyengar V,eds.Environmental Biomonitoring- Exposure Assessment and Specimen Banking,ACS Symp.Ser.654.Washington DC:American Chemical Society,1997.

[7] Markert B,Wappelhorst O,Weckert V,Herpin U,Siewers U,Friese K,Breulmann G.The use of bioindicators for monitoring the heavy-metal status of the environment.Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry,1999,240(2):425-429.

[8] Markert B.The biological system of the elements(BSE)for terrestrial plants(glycophytes).Science of the Total Environment,1994,155(3):221-228.

[9] Zhou Q X,Kong F X,Zhu L.Ecotoxicology.Beijing:Science Press,2004.

[10] Sun F H,Zhou Q X.Metal accumulation in the polychaete Hediste japonica with emphasis on interaction between heavy metals and petroleum hydrocarbons.Environmental Pollution,2007,149(1):92-98.

[11] Zhou Q X,Cheng Y,Zhang Q R,Liang J D.Quantitative analyses of relationships between ecotoxicological effects and combined pollution.Science in China Series C:Life Sciences,2004,47(4):332-339.

[12] Klein R.Retrospektive Wirkungsforschung mit lagerfähigen Umweltproben//Oehlmann J,Markert B,eds. Ökotoxikologie-Ökosystemare Ansätze und Methoden.Ecomed,Landsberg,1999:285-293.

[13] Keith L H.Principles of Environmental Sampling.ACS Professional Reference Book.Washington,DC:American Chemical Society,1988.

[14] Klein R,Paulus M.Umweltproben für die Schadstoffanalytik im Biomonitoring.Jena:Gustav Fischer,1995.

[15] Rasemann W,Markert B.Industrial waste dumps-sampling and analysis//Meyers R,ed.Encyclopedia of Environmental Analysis and Remediation,Vol.4.New York:Wiley & Sons,1998:2356-2373.

[16] Roots E F.Environmental Information-Autobahn or maze?//Schroeder W,Fraenzle O,Keune H,Mandy P,eds.Global Monitoring of Terrestrial Ecosystem.Berlin:Ernst& Sohn Verlag für Architektur und Technische Wissenschaften GmbH,1996:3-31.

[17] Smodiš B.IAEA approaches to assessment of chemical elements in atmosphere//Markert B A,Breure A M,Zechmeister H G,eds.Bioindicators and Biomonitors:Principles,Concepts and Applications.Amsterdam:Elsevier,2003:875-902.

[18] Duvigneaud P.Denayer-De Smet S.Biological cycling of minerals in temperate deciduous forests//Reichle D E,ed.Ecological Studies I:Temperate Forest Ecosystems.Berlin:Spring-Verlag,1973:199-199.

[19] Likens G E,Bormann F H,Pierce R S,Eaton J S,Johnson N M.Biogeochemistry of A Forested Ecosystem.Berlin:Springer Berlin,1977.

[20] Ellenberg H,Mayer R,Schauermann J. Ökosystemforschung,Ergebnisse des Solling-Projektes.Stuttgart:Ulmer,1986.

[21] Kettrup A A F.Environmental specimen banking//Markert B A,Breure A M,Zechmeister H G,eds.Bioindicators and Biomonitors:Principles,Concepts and Applications.Amsterdam:Elsevier,2003:775-796.

[22] Wagner G.Einsatzstrategien und Meßnetze für die Bioindikation im Umweltmonitoring.Bayreuth:Einforma,1992:1-8.

[23] Zhang Y X,Wang Y S,Qian Y E,Tan M G,Zhi M,Li D Y,Cheng F,Shen W G,Zhang G L.The present state and further development of environmental specimen bank in Shanghai.Nuclear Techniques,2001,24(1):69-72.

[24] Anderson T H,Domsch K H.Carbon assimilation and microbial activity in soil.Journal of Plant Nutrition and Soil Science,1986,149(4):457-468.

[25] Chaperson S,Sauvé S.Toxicity interaction of metals(Ag,Cu,Hg,Zn)to urease and dehydrogenase activities in soils.Soil Biology and Biochemistry,2007,39(9):2329-2338.

[26] Giller K E,Witter E,Mcgrath S P.Toxicity of heavy metals to microorganisms and microbial processes in agricultural soils:a review.Soil Biology and Biochemistry,1998,30(10/11):1389-1414.

[27]Šmejkalová1 M,Mikanová O,Bor◦uvka L.Effects of heavy metal concentrations on biological activity of soil micro-organisms.Plant Soil Environment,2003,49(7):321-326.

[28] Balasubramanian A,Siddaramappa R,Rangaswami G.Effect of organic manuring on the activities of the enzymes hydrolysing sucrose and urea and on soil aggregation.Plant and Soil,1972,37(2):319-328.

[29] Gianfreda L,Rao M A,Piotrowska A,Palumbo G,Colombo C.Soil enzyme activities as affected by anthropogenic alterations:intensive agricultural practices and organic pollution.Science of the Total Environment,2005,341(1/3):265-279.

[30] Lorenz K,Kandeler E.Microbial biomass activities in urban soils in two consecutive years.Journal of Plant Nutrition and Soil Science,2006,169(6):799-808.

[31] Kizilkaya R,Aᶊkın T,Bayraklı B,Sagˇlam M.Microbiological characteristics of soils contaminated with heavy metals.European Journal of Soil Biology,2004,40(2):95-104.

[32] Zhang F P,Li C F,Tong L G,Yue L X,Li P,Ciren Y J,Cao C G.Response of microbial characteristics to heavy metal pollution of mining soils in central Tibet,China.Applied Soil Ecology,2010,45(3):144-151.

[33] Doelman P,Haanstra L.Short- and long-term effects of heavy metals on urease activity in soils.Biology and Fertility of Soils,1986,2(4):213-218.

[35] Liu B Y,Wang S D,Hu D L.An evaluation on pollution in the Xiang Jiang river by using zoobenthos.Acta Hydrobiologica Sinica,1984,8(2):225-236.

[36] Lu J R,Lai W,Du N S.Studies on monitoring pollution in the south coast of the Yangtze River estuary by using zoobenthos.Journal of Ocean University of Qingdao,1990,20(2):32-43.

[37] Xu M Q,Wang Z J.Monitoring of heavy metal pollution in the Lean Rever and Poyang Lake with zooplanktons.Chinese Journal of Applied and Environmental Biology,1996,2(2):169-174.

[38] Wang X,Zhu G H.The relation between benthic algae and environment at the tide zones in Nanji Archipelago.Environmental Pollution and Control,1998,20(1):36-38.

[39] Ji Y,Lu G H.Total antioxidation capability of Carassius Auratus putting in pollution area of Taihu Lake with activity biomonitoring.China Environmental Science,2010,30(3):359-399.

[40] Zheng X Y,Zhang T P,Liu Z Q,Pan W B.A review on pollutant's carcinogenicity-mutagenicity-teratogenicity in water with biomonitoring.Chinese Journal of Ecology,2004,23(4):140-145.

[41] Chen L,Wu Y H,Li W,Gao C.Bryophyte as an indicator of air quality in Shenyang City.Chinese Journal of Ecology,2009,28(12):2460-2465.

[42] Cao T,Wang M,An L,Yu Y H,Lou Y X,Guo S L,Zuo B R,Liu Y,Wu J M,Cao Y,Zhu Z R.Air quality for metals and sulfur in Shanghai,China,determined with moss bags.Environmental Pollution,2009,157(4):1270-1278.

[43] Markert B,Wuenschmanns S,Fränzle S,Wappelhorst O,Weckert V,Breulmann G,Djingova R,Hrpin U,Lieth H,Schroeder W,Siewers U,Steiness E,Wolterbeek B,Zechmeister H.On the road from environmental biomonitoring to human health aspects:Monitoring atmospheric heavy metal deposition by epiphytic/epigeic plants:Present status and future needs.International Journal of Environment and Pollution,2008,32(4):486-498.

参考文献:

[5] 沈韫芬.微型生物监测新技术.北京:中国建筑工业出版社,1990:100-114.

[9] 周启星.复合污染生态学.北京:中国环境科学出版社,1995:30-33.

[11] 周启星,程云,张倩茹,粱继东.复合污染生态毒理效应的定量关系分析.中国科学C辑,2003,33(6):566-573.

[23] 张元勋,王荫淞,钱银娥,谈明光,支敏,李德义,程峰,沈卫国,张桂林.上海环境样本库的建立和发展.核技术,2001,24(1):69-72.

[35] 刘保元,王士达,胡德良.以底栖动物评价湘江污染的研究.水生生物学集刊,1984,8(2):225-236.

[36] 卢敬让,赖伟,堵南山.应用底栖动物监测长江口南岸污染的研究.青岛海洋大学学报:自然科学版,1990,20(2):32-43.

[37] 许木启,王子健.利用浮游动物群落结构与功能特征监测乐安江-鄱阳湖口重金属污染.应用与环境生物学报,1996,2(2):169-174.

[38] 王旭,朱根海.南麂列岛潮间带底栖藻类与环境的关系探讨.环境污染与防治,1998,20(1):36-38.

[39] 计勇,陆光华.污染水体的总抗氧化能力生物标志物研究.中国环境科学,2010,30(3):395-399.

[40] 郑相宇,张太平,刘志强,潘伟斌.水体污染物“三致”效应的生物监测研究进展.生态学杂志,2004,23(4):140-145.

[41] 陈龙,吴玉环,李微,高谦.苔藓植物对沈阳市大气质量的指示作用.生态学杂志,2009,28(12):2460-2465.