眼动分析法在教育技术领域的应用与趋势

王 雨,陈 莹

一、眼动研究概述

1.眼动研究的起源与发展

人类主要依靠视觉系统获取外界信息并进行认知加工活动。眼睛更是被誉为心灵的窗口,映射人类的内心世界。眼球的运动是视觉的直接反应,与心理负荷、注意力、兴趣、动机等认知活动密切相关。早在19世纪就有研究者认为眼睛的运动过程可以反映人类的思维,揭示认知加工的机制,他们通过肉眼观察或借助简单的工具记录被试眼球的运动情况,并探究眼球运动与被试心理活动的作用关系。

眼动研究把自然科学的研究方法运用到人文社会科学领域,具有客观、理性的科学特点,所以自产生伊始即引起西方学术界的轰动。随着认知心理学的兴起,眼动研究成为心理学家趋之若鹜的研究方向。在欧洲,从事眼动研究的学者每两年举行一次“欧洲眼动大会”,至今已召开15届,其规模和范围已经超越了地理界限,成为全世界眼动研究者交流、学习的盛会。我国进入20世纪中期以来,也陆续开展眼动研究。天津师范大学沈德立率先引进并使用眼动仪器做了大量研究,并出版我国第一部眼动研究著作。其学生闫国利和白学军长期致力于相关研究,是目前我国眼动研究的带头人,并取得了一系列研究成果。由天津师范大学心理与行为研究院发起的中国眼动大会已经举办数届,成为提供国内外相关专家和学者学习、合作的又一重要的平台。由此可见,尽管我国眼动研究起步较晚,但发展势头迅猛,研究成果显著。

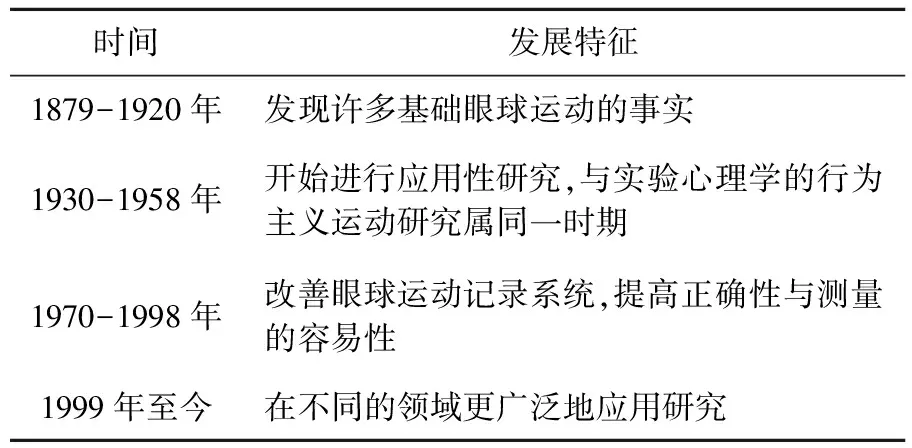

眼动研究发展至今已100多年,经历阶段如表1。

表1 眼动研究的各发展阶段[1]

眼动研究推动了实验情境的自然化,增强了数据结论的科学性,改进了研究的生态学效度。其产生于心理学领域,现已被广泛应用于医学、教育学、工效学、广告学、传播学及交通心理学、航空心理学、体育心理学等领域,用以打开人类的心灵之窗,勘测人类的心理奥秘。

2.眼动分析法与眼动指标

眼动分析法,即眼动研究中运用的研究方法,就是借助眼动仪记录被试眼球运动指标,根据统计学的数据分析原理探究被试的心理活动。当视觉系统作用时,人类的视线是以跳跃的方式移动注视点,其过程快速而短暂,使用眼动仪设备能够精确捕捉视线活动以弥补肉眼难以观察的缺陷。另外,很多时候语言符号无法确切反映人类的内在心理活动,无从保证科学研究的严谨性,而通过科学仪器开展的实验研究能更深层次地挖掘受众的心理真实反应。因此,眼动分析法被认为可能是动态认知过程研究最为有效的即时研究方法。

运用眼动分析法的一个关键问题是针对不同的加工过程,选取合适的眼动指标进行数据分析。自眼动研究开展以来,眼动指标的界定和使用标准一直是研究重点。目前研究中常用的眼动指标有:

(1)注视(Fixation)。为了获得一定的视觉清晰度,眼睛中央窝对准目标物体以使物体在视网膜上成像的过程即为注视,反映被试对目标材料加工的仔细程度。与之相关的指标有注视时间、注视次数等。

(2)眼跳(Saccade)。眼跳指的是眼睛从一个注视点到另一个注视点的运动,是反映知觉广度的重要指标。包含的指标有眼跳距离等。

(3)回视(Regression)。即视线再次移动到已注视过的关键区域,回视有助于对提取信息的深度加工,但回视次数过多会影响注视活动的效率。

(4)瞳孔直径(Pupil)。瞳孔直径在一定程度上反映了人的心理活动情况,心理负荷(心理负荷较大时,瞳孔直径增加的幅度也较大)、任务难度(任务难度的加大可以引起瞳孔直径的增加)、兴趣(愉快的视觉刺激可以引起瞳孔的放大)、疲劳(随着疲劳程度的增加,人的瞳孔直径会缩小)等因素都可以引起瞳孔直径的变化。[2]

在眼动分析过程中,采用单一的指标往往难以全面分析,要根据研究需要对不同加工过程中的特定区域选择不同的指标进行分析。

二、眼动分析法在教育技术领域的应用

1.眼动分析法在教育技术领域应用的合理性

教育技术学作为交叉性的应用学科,设计、开发、使用、管理、评价学习资源和学习过程,研究大量视觉传达的内容和刺激—反应过程。目前,教育技术学的研究者多采用科学推理和调查的方法研究各种环境下的教学现象,往往过多地关注过程设计和技术使用,忽视教育理念和心理理论的研究。以人为本的理念要求研究者在制作学习资源和构建学习过程时关注受众的内心感受,关注能够反映内在活动的视觉信息;要求研究者需要采用定量的研究方法对受众的接受行为进行有科学依据的测评。眼动分析法正是立足于自身的科学性,从使用者的角度出发,依据眼动数据分析其内心感受,研究结果更有代表性和说服力。另外,教育技术作为一门新兴的学科,奠定扎实的教学技术理论基础,开发高效能的教育技术制品,需要更深入探究技术条件下的认知机制与效果,而这就必须吸纳心理学等相关学科的研究技法和经验,这样才能促进该领域的长足发展。[3]眼动分析法源于心理学领域,沿承了心理学实验研究法缜密的实验设计,发展了统计学数据挖掘的分析方法,是多个研究方法的集萃。另外,教育技术研究对象的不可控制性需要一种强有力的研究方法来获取经验基础之上的科学结论。眼动分析法能够为分析学习过程中学习者的信息加工过程和特点提供外显的数据指标,实现从心理和生理多层面研究学习者内在的需求。因此,眼动分析法应用于教育技术领域具有一定的合理性。

2.眼动分析法在教育技术领域已有的应用

笔者以“眼动”为关键词在中国知网检索教育技术领域相关研究论文发现,眼动分析法在教育技术领域的应用尚不多,而且集中于最近几年,主要涉及以下几个方面:

(1)研究多媒体教学的科学呈现方式

多媒体教学隶属于教育技术的研究范畴。多媒体技术为现代教学提供多种形式的交互性教学内容。这类问题的研究多局限于采用问卷调查或访谈的方法获取论据,难以真正探究学习者的内心活动。

华南师范大学的研究者使用EyeLinkⅡ型眼动仪揭示媒体组合与学习步调对多媒体学习者的信息加工、认知负荷和学习效果影响的基本规律,依据实验结果提出:多媒体学习材料应使用两种以上通道的媒体组合呈现教学信息;学习者使用单一通道的视觉媒体时可自我控制学习步调以减少认知负荷;多媒体教学设计时采用“图形+视觉文本”媒体组合效果更好。[4]

多媒体课件是多媒体教学中常用的教学工具,而目前多媒体课件的制作多凭个人的经验和偏好,没有统一科学的制作规范,缺乏探索以用户体验为设计理念的制作指导。

江苏师范大学的研究者以大学生为被试,就PPT常用的背景颜色进行眼动研究发现,白色最适合作为PPT的背景颜色,其次是黄色,最次是蓝色;黑色字体适合浅色的背景颜色。[5]以PPT观看者的视角探究课件制作的规律,得到的结果更有说服力。

(2)提升教育网络课程的形式与可用性的研究

教育部颁发的《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》认为,实施优质数字教育资源建设与共享是推进教育信息化的基础工作和关键环节,并提出到2015年基本建成以网络资源为核心的教育资源与公共服务体系,为学习者可享有优质数字教育资源提供方便快捷服务的要求。教育技术作为教育信息化的主力军,探究网络教育资源的建设责无旁贷。网络课程的建设与应用已被广泛关注,有众多学者选用眼动分析法开展优化数字资源的研究。

浙江师范大学的研究者认为网络课程是一个动态开放的生态系统,网络课程可以增加适当的反馈机制来维持其互动平衡,安装眼动仪等感官性的反馈装置,就可使学习者与学习内容的交互变得可视化、可控制化。[6]该校还有研究者用眼动仪探讨“三分屏”网络课程中教师形象的呈现方式对学习者的信息加工、认知负荷和学习效果的影响,研究揭示了网络学习的基本规律,具有网络课程有效设计的参考价值。[7]温州大学和华东师范大学的研究者利用瑞典Tobii公司生产的非头戴式眼动仪,通过不同人格结构的群体在浏览课程网页时网页浏览轨迹的差异研究,探寻不同网络课程的网页结构与不同群体浏览特性的关系,认为提高网页的视觉吸引力能够提高网页的效用,在设计网页时,合理的布局能够提高网页的浏览效率。[8]江苏师范大学的研究者以厦门大学的网络课程为例,要求被试浏览网页并完成三个指定任务,分析眼动数据得出结论:网络课程页面的设计应以学习者为主;导航明显、划分版块、设置子标题、设置引导小图标的简洁页面更能吸引学习者。[9]广州大学的研究者利用眼动分析法根据大多数国内知名网络课程归纳出常用的结构类型和内容呈现方式,测试导航有无装饰背景和内容呈现区有无装饰背景对大学生的眼动模式和认知效果的影响,结果显示:有上导航且左边是侧导航、右边是内容呈现区的网页结构更能维持大学生的兴趣和注意,并且更有利于大学生的记忆;相同网页结构中,导航和内容呈现区有无装饰背景对大学生认知有效性的影响没有很大的差别。[10]

探究网络课程的研究中,多为设计、开发的应用研究,往往忽略了用户体验反馈,缺乏以定量数据为基础的可用性评测。眼动分析法以人的视角出发看“物”的可行性,刚好能够弥补这一研究空缺。

浙江师范大学的研究者提出,眼动分析法是对网络课程的可用性测试探索行之有效的方法,可为网络课程设计者提供人的视觉参数。该研究利用眼动分析个案用以验证网络课程的可用性。[11]华东师范大学和上海体育学院的学者利用眼动仪,就网络课程原型界面设计的个案进行可用性测试,通过被试完成预设任务及眼动指标得出启示:无学习者参与的设计是不完善的;可用性是网络教学系统和网络课程的重要质量指标,应引起足够的重视。[12]北京师范大学和新疆师范大学的研究者在探索网络课程的实践研究时提出,测量网络课程用户体验时应用眼动分析法能捕捉到学习者在观看某一物体时眼睛的位置,可以为研究学习者与网络课程交互的认知过程提供帮助。[13]

(3)探索教育网页的设计与用户体验的研究

有研究者综述了国内外各个学科领域与网页设计有关的眼动研究,并认为基于眼动分析法的教育网页结构设计是一个比较新的视角,它能够从认知心理学的角度,客观直接地反映学习者对页面的信息加工情况,所以这方面的研究有很强的现实意义。[14]广州大学的研究者应用眼动分析法进行4种图文搭配方式和不同专业类型的实验,得出学习者在浏览网页时首先注视文字再注视图片,理工类大学生对教学网页图下文上搭配方式的阅读理解效果更佳,而文史类大学生对教学网页图右文左搭配方式的阅读理解效果更佳的结论。[15]宁波大学的研究者利用眼动分析法揭示了大学生浏览中文教育网页的视觉特征,该研究把教育网页划为九分格定为不同区域,并得出结论:大学生浏览单张中文教育网页的浏览时间大体相同,教育网页中九分格的中心区域为注视热区;左上角第一分格的首次注视点最多;浏览网页的视线轨迹大致为:从左上角到右下角。[16]这为网页设计提供了实验依据和理论参考。

(4)其他研究问题中涉及的眼动分析法

早在1997年,焦建利等学者在探讨视听心理学课程建设的时候就提出眼动分析法应被引入研究过程,探究人类视听心理,揭示应用规律。[17]郁晓华、祝智庭在探究CSCL的应用时提及可采用眼动分析法进行CSCL任务分析。[18]李金波根据注视时间、瞳孔直径等眼动指标探讨E-learning中自我效能对认知负荷的影响。[19]另外,他还利用眼动分析法模拟网络化学习实验,探讨网络化学习环境中影响认知负荷的主要因素。[20]陈琳等学者在探讨促进深层学习的网络学习资源建设时提出要追求学习资源的科学化表现,利用眼动仪等设备科学研究人们的认知规律,据此建设学习资源。[21]而对于网络教学平台的可用性测试设备中,张浩等研究者认为最常用的是认可度较高的眼动仪。[22]王佑镁提出眼动分析法在学习与阅读领域的研究热点,为相关研究提供参考和借鉴。[3]

三、眼动分析法在教育技术领域的应用趋势

目前,由于经费投入和关注程度不同等原因,国内仅有几所高等院校有眼动仪器。为教育技术学研究配备仪器的院校更是少之又少,部分院校的教育技术借用心理学专业的眼动仪进行眼动实验。另外,在教育技术领域中,应用眼动分析法的研究数量不多,且研究范围较窄。总的来说,教育学、心理学等学科领域运用眼动分析法研究了众多教与学过程中的问题,如多媒体信息的导航、配色、字体、图文搭配方式、插图、分栏等视觉要素的优化;教学网页的模块、动态信息、标题、菜单等要素的设计提升;用户浏览网络学习资源的视线特征及视觉偏好;基于眼动的阅读研究等。笔者认为,眼动分析法应用于教育技术的未来趋势,要在拓展教育学、心理学等学科已有研究深度的同时,着重以下几方面:

1.深入教学现象,促进教育技术学研究的生态化

教学活动是一个错综复杂的现象,难以监控教、学双方的实时活动。而教育技术的学科性质要求研究者深入教学现场,以构建优化教与学全过程的策略。眼动分析法记录客观的眼动指标且追踪被试的视线,是一种趋于自然、干扰较小的实验过程,与其他研究方法相比有着特殊的优越性,适宜引入难以控制变量的教学现象的研究。让眼动分析法深入教学现场,有助于教育技术学研究者以学习者的视角重新审视教学活动,这样能够改善静态学习环境,如利用眼动设备检测学习者对于教室内教具的摆放、板书呈现的最佳位置、最适宜视线追踪的教师活动范围等;还能够监测动态教学过程,如通过获取眼动数据,实时监控学习者的学习兴趣、认知负荷等心理因素,通过了解学习者对教学任务难度的反馈及时调整教学进度和教学方法,以提高教学效果。

随着眼动仪器的不断完善和研究的不断深入,眼动分析法能够解决更多教育技术领域中无从定量测试的研究盲区,还原研究现象的真实状态,获取客观分析数据,秉持科学、可持续发展的原则促进教与学过程研究的生态化发展。

2.引入其他学科,与多种技术相结合

近年来,一些精密的测量人类心理和生理规律的科学仪器相继问世,为相关研究提供了有效工具,并推动了科学探索的发展进程。已有研究尝试把眼动技术与认知神经等领域的ERP(事件相关电位)记录和fMRI(功能磁共振成像)等脑成像技术结合。眼动分析法从认知活动中探索问题,而脑成像技术以脑神经细胞的脑机制为出发点从认知神经科学的实验研究中揭秘心理现象。例如国际著名心理学家、眼动研究领域的首席专家Keith Rayner曾提出可以使用ERP数据来考证眼动研究中的结论,并试图挖掘人眼阅读时的心理和生理的深层机制。

教育技术学尚无类似研究,但我们相信这样全新的突破迟早会在教育技术的研究领域绽放光彩。这就要求高校加大研究资金投入,配置测量设备,提高对于科学实验研究方法的认识;要求教育技术研究者触类旁通,引入其他学科领域的研究方法和已有成果进行学科碰撞以发散学术思维。

3.拓展研究课题,扩大研究范畴

眼动分析法作为收集视觉信息的主要方法,已在人机交互研究中发挥重要作用。数字化学习环境下,人机交互环境是重要的学习、交流空间,大量的符号信息作用于学习者。如何提升多媒体信息的呈现方式及有效信息的获取率,如何优化交互界面以吸引学习者的兴趣,如何减少学习者认知负荷达到最佳学习效果,这些是发展数字化学习须解决的首要问题。

教育技术聚焦数字化学习过程中的人机作用,不仅要应用眼动分析法探索网络课程、网页材料设计开发等,还应扩大研究范畴,探究静态的、动态的、平面的、立体的学习资源的开发规律,揭示受众对于教学产品、教学服务的认知加工过程,提高学习效果。其次,数字时代的发展推动了新型阅读方式的衍生,带来了全新感官体验的数字化阅读。利用眼动分析法能够为数字化阅读的界面设计、功能模块组合、阅读效果的因素探究等方面的研究提供客观的实验数据,构建优化数字化阅读的策略。另外,已有的研究多以大学生为研究对象开展实验,未来的研究应扩展研究对象的范畴。在加强眼动研究实证研究的同时,深入开展应用研究。总之,眼动分析法用于教育技术领域还有很大的拓展空间,有待研究者不断发掘、探索。

4.应用于教学产品,完善用户体验

用户体验(User Experience)是指用户在使用产品或享受服务过程中建立起来的心理感受,涉及人与产品( 包含产品提供的服务) 交互过程中的所有方面。[23]

教学产品由界面设计人员、教学设计人员、程序开发人员等组成的团队共同完成。但是在这个团队中,不同性格特征、专业背景的人又有着不同的喜好,这样就极易产生技术性、艺术性和经济性之间的冲突,造成教学产品的实现者与学习者之间倾向不同、期望值不同的矛盾更加突出。所以,用户体验观念的提出给教学产品的设计与制作带来了新的思考,即教学产品的设计与制作要以学习者体验最优化为基本原则。

眼动分析法能够在一定程度上揭示学习者使用教学产品(尤其是运用教学媒体时)的偏好,发掘出外观设计的视觉要素与使用心理的关系。在设计、开发教学产品时,利用眼动研究追踪人落于产品的视线,优化用户界面,增加用户的友好感和亲切感,以达到提高学习兴趣和学习效率的目的。

5.眼动交互可作为新兴的交互通道

眼动交互作为新兴的交互通道,应用在以下几个方面:第一,用于辅助残疾人使用电脑或特殊设备,例如患有肌肉萎缩性侧面硬化症的Stephen William Hawking利用眼球移动发出指令并通过电脑语言合成器发出独具特色的“电脑声”。第二,根据用户注视信息了解用户的意图、认知负荷和紧张程度的智能电脑。第三,利用用户的视线方向确定用户发出指令的家用电器。第四,提供给用户相应注视方位的场景信息的虚拟现实和游戏。[24]

在教育技术领域,眼动交互同样有前景性的开发、应用价值,如利用追踪视线优化虚拟课堂、Second Life、E-learning等学习过程,通过眼动指标反馈的信息调整虚拟学习平台的界面设计,根据眼动视线实现人、机的友好交互。另外,利用视线指令功能可以专门为肢体障碍人士提供虚拟学习平台,促进特殊教育的发展。

眼动分析法依托精密的科学仪器,借助眼动数据,立足于科学的统计方法,在实际操作中存在一定的难度。研究者首先需要深入了解眼动研究的研究范式,熟知各眼动指标的涵义并能灵活选取眼动数据,掌握眼动仪器的操作步骤;其次,要求研究者依据研究目的开展实验设计,选取实验材料、实验对象,合理安排实验过程;最后,研究者应善用统计分析方法,针对选取的眼动指标数据深入挖掘研究结论。

眼动分析法能够有效分析人类的心理和认知活动,已被广泛应用于心理学、医学、工效学、教育学等各学科领域。然而,现有的眼动分析法也存在不完善之处,其中最为重要的是眼动指标基础理论尚不成熟,有部分眼动指标的界定存在学术分歧且尚未达成统一(如眨眼与心理活动的关系),对部分眼动指标的探索还处于初级阶段(如瞳孔直径);另外还有更多、更细致的眼动指标等待研究者们的发掘。但是我们相信,研究发展道路上的泥泞不会阻碍研究者寻求真理、走向科学的脚步!

[1] Keith Rayner.Eye Movements in Reading and Information Processing:20 Years of Research[J].Psychological bulletin,1998(3):372-422.

[2] 白学军,闫国利.眼动研究在中国[M].天津:天津教育出版社,2008:92.

[3] 王佑镁.眼动分析技术在学习与阅读研究中的应用述评——基于主题词的共词聚类分析[J].远程教育杂志,2011(5):70-75.

[4] 王玉琴,王咸伟.媒体组合与学习步调对多媒体学习影响的眼动实验研究[J].电化教育研究,2007(11):61-66.

[5] 安璐,李子运.教学PPT背景颜色的眼动实验研究[J].电化教育研究,2012(1):75-80.

[6] 张立新,刘圆月.生态视角下网络课程中的互动失衡及对策[J].中国电化教育,2011(7):84-87.

[7] 张家华,张剑平,黄丽英,等.“三分屏”网络课程界面的眼动实验研究[J].远程教育杂志,2009(6):74-78.

[8] 叶新东,黄云龙,杨清泉.不同人格结构学生群体课程网页浏览轨迹的眼动研究[J].现代教育技术,2012(1):38-44.

[9] 安璐,李子运.眼动仪在网页优化中的实验研究——以厦门大学网络课程为例[J].中国远程教育,2012(5):87-96.

[10] 曹卫真,殷婷如,邢强,等.网页结构类型对大学生记忆效果影响的研究[J].电化教育研究,2010(8):71-81.

[11] 衷克定,吴迪.网络课程用户体验优化设计的实践探索[J].电化教育研究,2011(3):63-76.

[12] 刘名卓,姜曾贺,祝智庭.视线跟踪技术在网络教育资源界面设计中的应用个案及启示[J].中国电化教育,2011(4):71-76.

[13] 瞿彬,隋光远.网络课程的可用性测试初探[J].现代教育技术,2008(3):84-86.

[14] 徐卫卫,刘世清.“视线规律”视野下的网页结构设计研究综述[J].中国远程教育,2011(4):32-35.

[15] 曹卫真,殷婷如,邢强,等.常见教学网页图文搭配方式对记忆效果影响的研究[J].电化教育研究,2012(2):93-100.

[16] 刘世清,李潇.大学生浏览中文教育网页的相关视觉特征[J].电化教育研究,2010(7):61-64.

[17] 焦建利,张文兰.《视听心理学》课程及其教材建设浅论[J].电化教育研究,1997(2):54-58.

[18] 郁晓华,祝智庭.CSCL应用的新研究[J].中国电化教育,2009(5):25-31.

[19] 李金波.E-learning环境下学习者自我效能对认知负荷的影响[J].现代远距离教育,2009(4):39-41.

[20] 李金波.网络学习环境中影响学习者认知负荷的因素[J].电化教育研究,2009(9):37-41.

[21] 陈琳,李凡,王矗,等.促进深层学习的网络学习资源建设研究[J].电化教育研究,2011(12):69-75.

[22] 张浩,杨凌霞,韦学恩.网络教学平台的可用性评价研究综述[J].现代教育技术,2010(12):91-96.

[23] 韩梦怡.平板电脑报刊杂志类应用现状及用户体验观察——以 iPad 为例[J].无线互联科技,2012(1):87-90.

[24] 李婷.眼动交互界面设计与实例开发[D].杭州:浙江师范大学,2012.