敦煌藏汉对音文献中的入声字演变

王新华

(山东大学 文学与新闻传播学院,山东 济南 250100)

一

传统语音研究注意到了语音之间的相互影响,类同变化同,条件同变化同,这些“类”和“条件”,都是指语音的成分。而语言是一个复杂的整体,各个部分相互影响、相互协调,形成一个系统。诸如词类、位置,乃至频率等,都可能影响到语音的变化,这一方面的研究也比较缺乏。

造成这种情况的原因,一方面是由于研究方法的局限,一方面是由于材料的限制。韵书、韵图、押韵等材料不能透露出语音共时变化的信息。那么有没有古代的语音材料可以弥补这一缺陷,供我们进行这种共时平面上动态的研究呢?我们认为有。“敦煌石室遗书数万卷的敦煌写本是……7至10世纪古代人亲手抄录的”注刘传启:《敦煌写本语词与风俗文化组词考》,《山东社会科学》2010年第7期。。其中的敦煌藏汉对音文献和敦煌变文、愿文通假字等材料,为我们提供了动态研究的生动的资料。

我们就以敦煌藏汉对音文献中的“不”、“亦”和“一”3个入声字的演变为着眼点,参照敦煌变文和愿文中通假字的表现,探讨当时入声字演变的动态情况,以为引玉之砖。

我们的研究力图解决如下问题,即,谁变,为什么变,变作什么,如何变。

在我们收集到的敦煌藏汉对音材料中,我们选择了可以提供具体语音环境的材料,以便于观察它们的实际表现。这些材料包括:《大乘中宗见解》、《妙法莲华经普门品》(注音本)、《妙法莲华经普门品》(音译本)、《金刚经》、《阿弥陀经》、《天地八阳神咒经》、《南天竺国菩提达摩禅师观门》、《道安法师念佛赞》、《般若波罗蜜多心经》、《寒食篇》、《九九表》、《藏汉对照词语》。这几种材料见于罗常培《唐五代西北方音》,周季文、谢后芳《敦煌吐蕃汉藏对音字汇》等著作。

敦煌变文的材料则主要以王重民等《敦煌变文集》为主,敦煌愿文则以黄徵等《敦煌愿文集》为主。

二

“不”、“亦”、“一”同为中古入声字。

不,《广韵》分勿切,非母物韵。

亦,《广韵》羊益切,以母昔韵。

一,《广韵》於悉切,影母质韵。

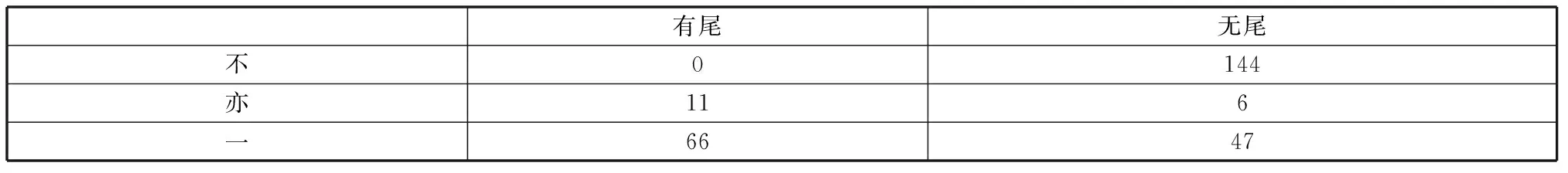

我们发现,在敦煌藏汉对音文献中,入声字的表现比较奇特,绝大多数入声字保留了自身的塞音尾,偶有丢失韵尾的情况,只有“不”、“亦”、“一”3字呈现出参差的情况。大略如下:

“不”字共有144例,都已失去入声尾,而变入阴声韵。藏文以[pu]、[pi]、[po]、[phu]、[bu]、[bu]来对音,可见韵尾已经完全消失,没有例外。

有尾无尾不0144亦116一6647

敦煌变文和愿文通假字中,有一些“一”字的通假情况。

除去“亦、一”通假的40个例子外,其余6例中有5例是与阴声韵字通假。这一现象很有启发性,因为在这些通假字中,全部是与前位的“一”字通假,而没有后位的“一”字。

粗略来看,“不”字的开音节化已经完成,而“亦”和“一”的开音节化正在进行中。

如果要问一下,为什么其他入声字尚没有开始失落塞音韵尾,而只有这3个入声字开始失落塞音韵尾呢?为什么“不”字失落韵尾已经完成,而“亦”和“一”两字的失落塞音韵尾还不能完成?

其次,从使用上来看,“不”、“亦”、“一”3字都是高频词。使用频率是决定语音变化的一个重要因素,一种变化一旦形成,使用频率的高低就将起重要作用。对于“不”、“亦”、“一”3个词来说,其失落韵尾的变化属于原发性的典型音变,这种音变由于某字使用频率高,失落某一成分也不影响语意的理解,故而容易发生。又由于其频率高而强化了这种变化的印象,促进语音变化的完成。就“不”、“亦”、“一”3字的情况看,“不”和“亦”的情况可以用这一理论解释,“不”字使用频率高,所以失落韵尾的变化已经完成,处于“已变”阶段。而“亦”字使用频率较低,处于“正变”阶段。问题来了,“一”字同样是高频词,为何其变化不同于频率较高的“不”字,而接近频率较低的“亦”字呢?应该还有决定它们不同变化的其他因素。

在语流中,处于不同的位置上的音,可能会由于其发音的轻重缓急不同而有不同的变化。“一”字的情况正好可以说明这一规则。

“不”和“亦”属于副词经常同其他的动词、形容词结合而处于句中音节组合的前一部分,而“一”字在实际的语句中则有前后两个位置,位于前部的是作数词与其他量词等组合,或作为多位数与个位数组合,如“一人”、“一十”。而位于后半部分则是作数词的个位与十位以上的数词组合,或作数词与其他词语组成表顺序的序数词,等。如“第一”、“十一”,等等。这种前后位置上的差异造成了其语音演变上的差别。这一情况最为突出的例子是P.t.1256藏文本的《九九表》[注]周季文、谢后芳:《敦煌吐蕃汉藏对音字汇》,中央民族大学出版社2006年版,第226-227页。,其中“一”字出现了22次,出现于前的18次,包括“一九如九”“二九一十八”这类情况。出现于后的4次,诸如“九九八十一”“三七二十一”“一一如一”(后两个“一”字)这些情况。出现于前的18例有17例以无韵尾的[ji]对音,只有一例以有韵尾的[jir]对音。这一例带韵尾的例子出现在“一一如一”中,该例中有3个“一”字,后两例是后位的,前一例是前位的,应该是前位的“一”受两例后位的“一”发有韵尾的[r]的影响而带有[r]韵尾。而出现于后部的4例“一”字全部以有韵尾的[r]对音。这样,在《九九表》中“一”字是否保留其入声韵尾就由其所处的位置所决定,位于前部的失落韵尾,而位于后部的则保留入声韵尾。

同样,《道安法师念佛赞》仅有的3例“一”字也是如此。“一钱”对音[ji],“一顿”对音[i],“第一”对音[jir]。[注]周季文、谢后芳:《敦煌吐蕃汉藏对音字汇》,中央民族大学出版社2006年版,第219页。

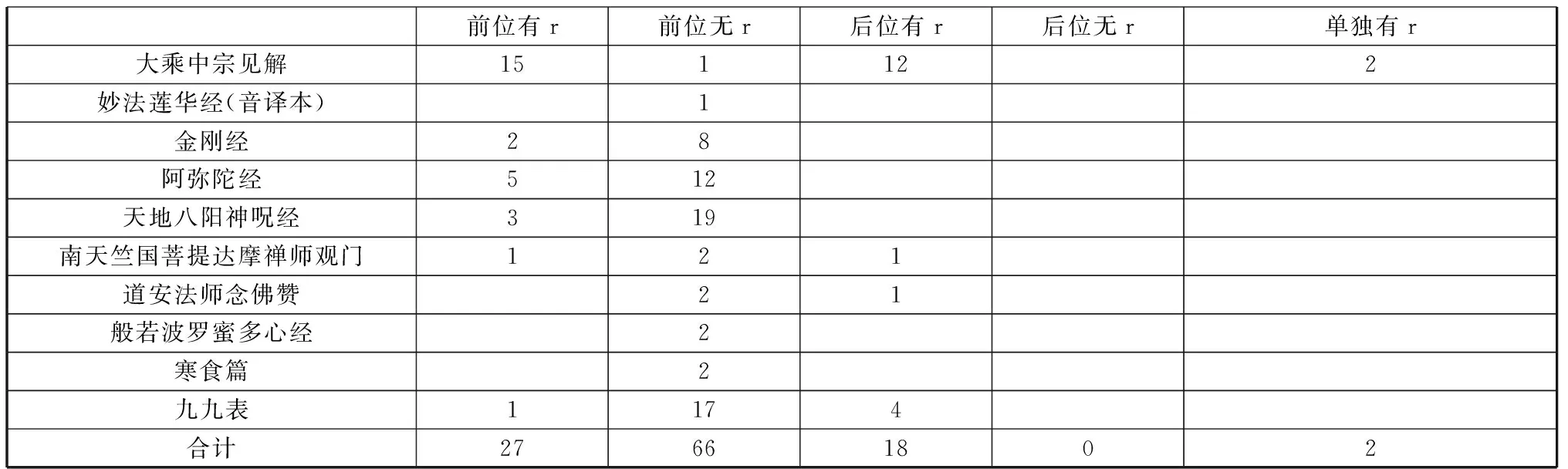

我们把上列10种藏汉对音材料按照“一”字出现的位置进行了统计,其“一”字韵尾的分布情况如下:

前位有r尾 前位无r尾 后位有r尾 后位无r尾 单独有r尾

27 66 18 0 2

“一”字韵尾[r]的分布统计

“一”字位于后部一定会保留[r]尾,没有例外。单独出现是指“一二三”这种情况,其表现同于后位。而位于前部则以失落韵尾为主,约占三分之二,趋势非常明显。这种前后分布的差异,对“一”字具有两种不同变化的读音提供了解释。

这样,我们可以把当时敦煌入声字失落韵尾的情况概括为如下两条规则:

(1)入声+前位——失落塞音韵尾

(2)入声+高频——失落塞音韵尾

应该指出的是,在唐五代时期,这种变化只是萌芽阶段,必须同时满足两个条件才能产生这种变化。

三

“不”、“亦”、“一”等入声字失落塞音韵尾而变入阴声韵,那么,它们最初变入的声调是什么声调呢?

由于藏文没有设计声调符号,藏汉对音文献对于解决这一问题无能为力。通假字可以给我们帮助。

在敦煌变文和愿文的通假字中,我们发现了“一”字用其他字通假的情况,尤以变文中为多。具体情况如下:

变文和愿文通假字的情况如下:

“不”字的通假不多,只有3例,“必不”1例,“不般”2例。“必”帮母质韵入声,“般”音[po],是用来翻译“般若”而用,该音《广韵》不收,应该是阴声韵字。

“亦”字的通假有5例,变文2例,愿文3例:

变文:“亦玉”1例,“玉”,疑母烛韵入声。

“亦益”1例,“益”,影母昔韵入声。

愿文:“亦奕”1例,“奕”,以母昔韵入声。

“亦易”2例,“易”,以母置韵去声。

后2例同阴声韵通假外,其余3例同入声字通假。也呈现出混杂的局面。

“一”字的通假较多,共有46例,开列如下:

“夜一”1例,夜,以母祃韵去声。

“以一”1例,以,以母止韵上声。

“一以”1例。

“意一”1例,意,影母志韵去声。

“已一”1例,已,以母止韵上声。

“一亿”1例,亿,影母职韵入声。

“亦一”40例。[注]王新华:《敦煌变文“一”字的通假与变调的序列》,《文史哲》2005年第4期。

“一”与“亦、亿”通假“一”与去声字“意、夜”通假“一”与上声字“以、已”通假40+1=411+1=22+1=3

首先,“一”字是一个最简单的字,不存在因为不认识而写错别字的情形。其二,“一”字质韵[d]尾,“亦”字昔韵[]尾本不应该通假,这种通假表现出“一”和“亦”都有丢失韵尾的读音,所以可以通假(至于“亦”字为以母字,而“一”字为影母字,从敦煌变文的通假来看,当时以母和影母已经合流)。其三,这些“一”字的通假都出现在前位上,而没有一例出现于后位,同藏汉对音的情况刚好相合。似乎表明变文、愿文中后位的“一”字与前位的“一”字读音不同。

为数众多的“一”、“亦”的通假,表明失落韵尾后的这两个入声字还保留着一些不同于平上去三声的特点,否则应该有较多的同其他三个声调的通假存在。就目前的材料来说,还不能确知真相,或许是音长上较短,或者是有自己独特的调值。就“亦”和“一”同其他阴声韵字的通假情况看,有3例同上声通假,4例同去声通假,没有同平声通假的例子。可以肯定地说,“亦”、“一”的声调离平声最远。我们认为,在上去两个声调中,“一”和“亦”的调值可能较为接近去声,理由如下:一是上声音长较长,而去声音长较短。罗常培发现在《千字文》中有元音重写的情况,“在《千字文》里我们发现好些重写元音的例子,如:组dzo’o 纺po’o 酒dzu’u 举ku’u 象syo’o 唱co’o 时çi’i。这7个字里除去‘唱’、‘时’两字之外都是上声,于是我们就可以设想当时记音的人对于上声字是很注意的;因为他不单受声调的影响把全清声母混入全浊,并且还想出一种特别的标音法来表明它们,足见这种声调至少在他听起来是很感异样的了。”[注]罗常培:《唐五代西北方音》,科学出版社1961年版,第66页。敦煌藏汉对音文献中元音重写的例子不限于罗常培所举,概括如下表:

平声鸠:khuɦu 周:tɕuɦu 时:ɕiɦi°3上声纺:phoɦo 轨:uɦu 九:uɦu 酒:dzuɦu 举:kuɦu受:ɦʑuɦu象:sjoɦo组:dzoɦo礼:liɦi是:ɕiɦi10去声唱:tɕhoɦo1

这些字多数是上声字,证明当时上声音长较长。而刚刚丢失韵尾的入声字“亦”、“一”可能还保留着音长较短的特点,因而同上声较远,同去声较为接近。至于入声的短调读音应该不成问题,藏汉对音材料中有很多证明。比如:

《金刚经》“释迦牟尼佛”以“释迦”对[ska]。

《般若波罗蜜多心经》“菩提萨婆诃”以“萨婆”对[swa]。

都是以入声字对词头。

都是以入声字对词尾,都可证入声读音较短。

其二,同“一”字通假的三例上声字,“以”字二例,“已”字一例,只涉及两个字,这两个字都是以母字,中古属于次浊声母。罗常培在《开蒙要训》的注音里发现了许多的全浊、次浊上声与去声互注的情况,他断言:“全浊跟次浊的上声在这种方言里已竟显然的变成去声了。”[注]罗常培:《唐五代西北方音》,科学出版社1961年版,第126页。

其三,邵荣芬统计了敦煌变文和曲子词里的通假字情况:去声与入声通假的有11例,另有11例可作参考,合计22例。上声与入声通假的有8例,而平声没有与入声通假的字例,也证明入声与去声最为接近。[注]邵荣芬:《敦煌俗文学中的别字异文和唐五代西北方音》,《中国语文》1963年第3期。

其四,俞敏曾经运用日僧安然《悉昙藏》的资料,构拟了唐代四声的情况,他说:

“日本安然《悉昙藏》一引道暹《记》说:‘……古脚等廿五字并下八字,总有卅三字,名曰初章。皆须上声读之。不可著其字而为平去入也。’翻成现代话:念ka,kha……一定得用ud,不准受汉字影响改别的调。可见上声是高调。”

“从什公求公起,字尾最后音节好用去声字译,比方《无量寿佛往生净土咒》的尾音节就是‘夜、夜、他、毘、毗、哆、那、隸’。可见‘去声’就是an,低调。”

“淳祐《悉昙集纪》附《林记》说:‘答上声平声高下虽异,凡音相类,以为一韵。《韵诠》之意,专同此耳。’这就是说平声比上声低,可见它是中平调。”[注]俞敏:《后汉三国梵汉对音谱》,见《俞敏语言学论文集》,商务印书馆1999年版,第47页。

《悉昙藏》作于元庆四年,即,唐僖宗中和元年,公元881年,其描写的语音应该是中唐时期的情况,与藏汉对音文献的时代接近。这样,俞敏给中唐汉语构拟的声调系统是:平声中平调,上声高平调,去声低调。而入声由于其塞音韵尾的关系,也易于发成低调。

其五,陆法言《切韵序》“吴楚则时伤清浅,燕赵则多涉重浊,秦陇则去声为入,梁益则平声似去。”似乎陆法言时代甘、凉、沙洲一带去声和入声的发音已经合流了。那么,以次浊上声和去声字同“一”字通假,证明失去韵尾的入声字发音近于去声。

四

入声字丢失塞音韵尾是汉语音节结构发展长河中的一个阶段,从上古的阴声韵韵尾到魏晋南北朝时期逐渐消失,到唐五代时期,入声的塞音尾逐渐丢失。为什么唐五代时期的敦煌这一特定的时期、特定的年代会发生这种变化,其原因是什么,又是什么因素诱发了这种变化?

我们认为最主要的原因是当时语音的重音结构发生变化所致。

唐五代时期的敦煌语言发生了一个重要的变化,那就是双音节化的形成。从敦煌变文这种口语化较强的材料来看,当时的双音节词语数量已经非常可观。主要的构词虚语素都已经产生,“子”、“儿”、“阿”等的构词能力都很强。双音节化的一个最直接的后果是随词语长度的增长,词与词之间造成同音而影响交际的可能大大减少,因而也就为语音系统的简化留出了余地。再者,虚语素后缀的表义的虚化又使其在语音上容易形成较弱的读音,使得轻声的产生成为可能。

其次现代汉语所具有的某些虚词,此时也已经形成,如“着”、“了”、“吗”(无)等,这种情况直接导致了汉语重音结构的变化。由于“着”、“了”这些词语和“子”、“儿”这些构词成分大都是后加的,客观上形成了前重后轻的重音结构。

由于藏文和汉字都不能标写重音和轻声,所以我们不能直接看到当时的轻重音情况,但是从藏汉对音材料中仍能透露出轻声的痕迹。关于当时轻声的研究另文探讨。这儿只举出“子”和“了”的特殊对音,以证明轻声确实已经产生。

子,《广韵》即里切,精母止韵。

了,《广韵》卢鸟切,来母篠韵。

中古“子”的韵母应该是一个前高元音,一般拟为[i]。“了”的韵母应该是一个复元音韵母,一般拟为[iou]或[ieu]。那么,它们在敦煌藏汉对音文献里的表现如何呢?

“了”是个兼类词,可以作为实词动词,也可以作为虚词的助词(了1)、语气词(了2)等,甚至还有学者认为应该有“了3”,“‘了3’是‘了2’与语气词‘也’的合音”。[注]史冠新:《再论“了2”不是语气词》,《山东社会科学》2011年第12期。敦煌材料中以[leu]对音者17例,以[la]、[ra]对音者11例,另外,《藏汉对照词语》中还出现了[re]1例。尤其值得注意的是,作助词、语气词的“了”都以[la]、[ra]对音,绝不以[leu]对音,证明复元音的单元音化确实已经产生。[注]周季文、谢后芳:《敦煌吐蕃汉藏对音字汇》,中央民族大学出版社2006年版,第33页。

这些高元音向央元音靠拢,复元音向单元音变化,正是轻声的表现,由此我们可以推测当时的敦煌语言中轻声已经产生。

伴随轻声的产生,汉语的重音结构确立为重轻结构。而词语结构层面上的重加轻,同音节层面上的入声的音长较短形成了矛盾,一旦发音较短的入声字位于音节结构的前部发重音的位置上时,这种冲突就会引发语音变化。当双音节化为语音的简化提供了条件时,这种变化就成为必然的了。通过失落韵尾,靠近阴声韵,进而增加音长,融入到汉语重音结构的系统中,这就是入声字演变的起因和轨迹。