生态植被建设对黄土高原农林复合流域景观格局的影响

易 扬,信忠保,覃云斌,肖玉玲

(北京林业大学水土保持学院,北京 100083)

黄土高原地形破碎、土壤疏松、植被稀疏,是我国乃至世界著名的水土流失区。我国在黄土高原长期开展了生态恢复工作,但由于其特殊地理环境特征,生态恢复效果一直不甚理想。自1999年,我国大规模地实施了退耕还林工程,有史以来规模最大,投资最多,在国内外引起了广泛关注[1-3]。黄土高原是退耕还林工程的重点实施区,采用自然恢复为主,人工恢复为辅的方式,经近10年治理,黄土高原生态环境呈现明显的上升趋势。随着退耕还林工程的实施,黄土高原土地利用/景观格局势必随之发生相应变化。目前,黄土高原土地利用/景观格局时空变化、驱动力分析、环境影响等方面都取得了诸多进展[4-10]。刘秀丽等计算和分析近十年宁武县土地利用变化过程,得出黄土高原土地利用程度与供给服务和文化服务的相关性较强,而与调节服务和支持服务的相关性较差[11]。朱战强等分析了宁南黄土丘陵区的景观格局变化,认为退耕还林工程是当地景观格局良性演化的主要驱动力,退耕还林后,大量耕地转化为林地,景观格局演化剧烈[8]。这些研究多采用Landsat TM遥感数据对大中尺度流域开展土地利用/景观格局研究,缺乏基于高分辨率影像对中小流域土地利用/景观格局的定量研究,特别缺乏针对退耕还林等生态工程驱动下的流域土地利用/景观格局动态的专门研究。截止目前,退耕还林工程实施已有10余年,项目已进入后期巩固阶段。当前迫切需要利用遥感/GIS手段,开展退耕还林工程的监测与评价,客观定量地评估它对土地利用/景观格局的影响,为生态建设政策制定、管理和决策提供科学依据。本研究以甘肃省天水市罗玉沟流域为研究区,基于SPOT5遥感影像与GIS空间分析功能,定量评估退耕还林前后流域土地利用/生态景观的变化强度与空间格局,分析土地利用/生态景观时空变化与地形因子的相互关系,以期为黄土高原生态植被建设规划、政策、决策等方面提供科学依据。

1 研究区概况

罗玉沟流域位于甘肃省天水市北郊,属黄土丘陵沟壑区第三副区,是黄河主要支流渭河的二级支流[12]。流域面积72.79 km2,呈狭长形,羽状沟系,平均宽度3.37 km,主沟长21.63 km,海拔1165—1895 m。罗玉沟地貌属于黄土梁状地貌,沟深坡陡,平均坡度为19°[13]。流域属于典型的大陆性季风气候,年平均降水量为531.1 mm,年平均气温为10.7℃,流域91.7%的土壤为山地灰褐土。流域内果园栽植树种主要包括苹果、樱桃、桃、梨、杏,其中樱桃和苹果具有主导性;林地乔木均为人工栽植物种,主要为刺槐(Robinia pseudoacacia)、侧柏(Platycladus orientalis)、油松(Pinus tabulaeformis)、旱柳(Salix matsudana Roidz)和白榆(Uemus Pumila)等;灌木分布较为破碎,主要包括狼牙刺(Sophora viciifolia Honce)、沙棘(Hippophae rhamnoides Linn)和花椒(Zanthoxyhum bungeanum Maxim)等[14]。

2 研究方法

2.1 数据处理

本研究遥感影像为2002-08-25和2008-05-05两期SPOT5影像,包括4个通道10 m分辨率的多光谱数据和2.5 m分辨率的全色波段数据。为提高遥感影像解译的精度,在综合考虑遥感影像数据光谱信息、纹理特征的基础上,根据所获取的统计资料、地形图及各种专题图件,于2012年7月利用GPS完成对罗玉沟流域17个几何校正配准点空间定位采集工作。按照幼林地、林地、耕地、果园、裸地、草地、建设用地、居民点、河流、公路等10种土地利用类型,记录118个典型土地利用样地经纬度,用于图像解译精度验证。利用野外采集的17个配准点,对2008年全色影像进行二次多项式几何精确校正,误差控制在0.5个象元内,以精确校正的2008年全色影像为参考,对其余影像进行精确校正。在ArcGIS和Erdas软件支持下,采用监督分类的方法进行遥感影像计算及辅助解译,获得2002年和2008年2期土地利用数据,分类的总精度分别为87.50%和90.10%,Kappa系数分别是0.85和0.87。利用118个野外验证点的数据对2008年解译影像进行验证,精度为95.74%,完全满足流域土地利用与景观格局分析的要求。

2.2 土地利用/覆被变化研究方法

单一土地利用/覆被变化类型的面积净变化(Nc)为土地类型一定时期内转入面积与转出面积之差,总变化(Tc)指转入面积与转出面积之和,趋势与状态指数(Ps)反映了土地变化的动态,净变化速度(Rs)表征了土地类型面积随时间变化的快慢。总体土地利用/覆被变化的面积净变化(Sa)、总变化(Ss)、趋势与状态指数(Pt)和净变化速度(Ri)反映了流域总体变化。

式中,Ua、Ub分别为研究初期和研究末期LUCC类型A的面积/hm2;ΔUout为A转变为其它的面积之和/hm2;ΔUin为其它类型转变为A的面积之和/hm2,Uai、Ubi分别为研究初期和研究末期第i种土地类型的面积/hm2;ΔUout-i为研究时段内第i种LUCC类型转变为其它类型的面积之和/hm2;ΔUin-i为其它类型转变为第i种类型的面积之和/hm2;n为LUCC的类型数,T为研究时段;Nc、Tc、Rs、Sa、Ss、Ri均用百分比量化/%,Ps和 Pt介于-1 与 1 之间,表征土地变化的动态和方向[15]。

2.3 土地景观格局变化表征模型

景观格局既是景观异质性的具体体现,又是各种生态过程在不同尺度上作用的结果[16]。在景观类型水平上分析景观指标时,选取退耕还林评估时常用景观指数斑块数、斑块密度、平均斑块面积、平均形状指数、散布与并列指数、蔓延度指数、香农多样性指数和香农均匀度共8个指标[17,8,18]。其中,斑块数可以决定景观各种物种及其次生种的空间分布特征,改变物种间相互作用和协同共生的稳定性。斑块密度表示景观中单位面积斑块数量。平均斑块面积可以表征景观类型的破碎度。平均形状指数可以直接表征斑块的复杂程度。香农多样性指数反应了生态学种的多样性与物种多样性。香农均匀度表征了景观中斑块分布是否受某一优势类型支配或分布均匀。散布与并列指数对受到某种自然条件严重制约的生态系统特征反映显著。蔓延度指数描述了景观里不同拼块的团聚程度和延展趋势。

2.4 地形面积分布

地形是导致景观格局差异的重要原因,在人类活动影响较大地区,地形特征通常成为控制土地利用空间分布的决定要素。为综合反映土地利用类型的出现频率,表达不同地形因子梯度(高程、坡度、坡向)上的土地覆盖类型分布特征,利用ArcGIS空间叠加分析的方法,计算了不同地形因子下主要土地覆盖类型的面积变化:

1)坡度面积分布 采用栅格像元统计的方式将研究区不同坡度分为20个坡度级,每个坡度级的面积占总流域面积的5%。

2)高程面积分布 采用栅格像元统计的方式将研究区不同高程分为20个高程带,每个高程带的面积占总流域面积的5%。

3)坡向面积分布 以正北方为0°,按顺时针方向旋转来划分坡向,0—45°和315°—360°为北坡;45°—90°和90°—135°为东坡;135°—180°和 180°—225°为南坡;225°—270°和 270°—315°为西坡。

3 结果与分析

3.1 土地利用结构及其变化

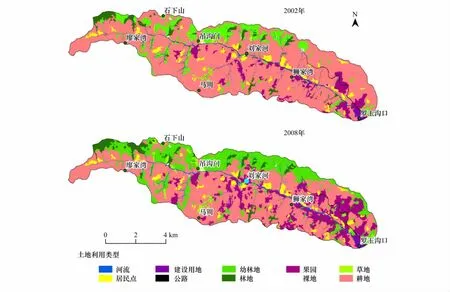

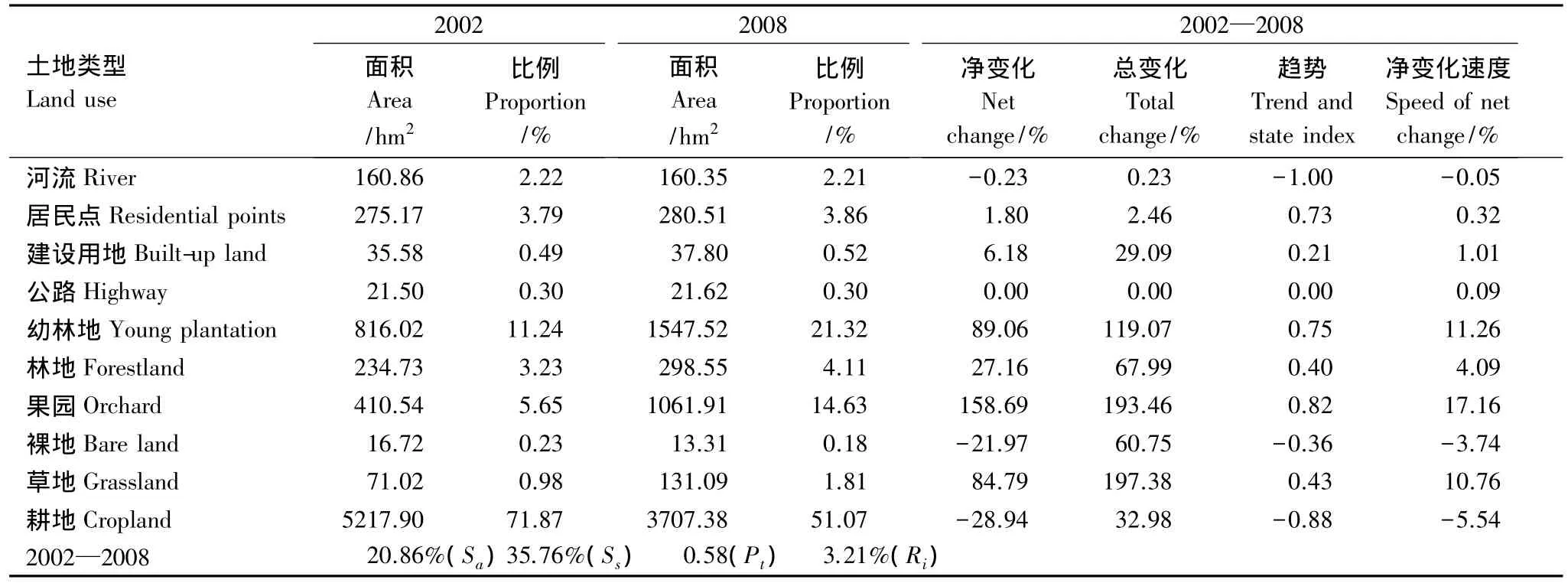

通过定量化的要素或值分析两个时期的LUCC分类面积以及其面积变化百分比(表1)。对退耕还林前后两期土地利用图进行统计,结果表明:果园、幼林地、林地和耕地是罗玉沟流域主导性的土地利用类型,占流域总面积90%以上(图1)。研究区自1999年退耕还林以来,耕地面积由原来5217.90 hm2下降为3707.08 hm2,下降了28.95%,而幼林地与果园面积分别由2002年的 816.02 hm2和 410.54 hm2,增加到 2008 年的 1547.52 hm2和 1061.91 hm2,分别增加了 731.50 hm2(89.64%)和 651.37 hm2(158.66%)。丘陵区主要为耕地转变为幼林地地,而沟壑区,特别是流域中下游人口密集地区耕地以转变为果园为主。研究时段内草地面积有所增加,由71.02 hm2增加到131.09 hm2,净增面积为60.07 hm2,裸地面积减少了20.39%。而居民点和建设用地,不同时段面积总和分别为4.98 hm2和5.86 hm2,变化不大。

图1 退耕前后罗玉沟流域土地利用格局分布Fig.1 Distribution of land use of Luoyugou after Grain for Green

就流域总体土地利用面积变化而言,在2002至2008年间,土地利用面积总变化Ss和净变化Sa分别为36.77%和20.68%,变化较大(表1)。导致这种变化的原因主要发生在研究区耕地、生态林和经济林中。就单一土地利用变化而言,河流和耕地的状态趋势指数Ps分别为-1.00和-0.88,说明这两种土地利用类型主要转换为其它土地利用类型,呈现不平衡状态,致使河流萎缩,耕地减少。而居民点、幼林地、果园的趋势与状态指数分别为0.73、0.75和0.82,同样处于不平衡状态,它们面积持续扩张。草原、裸地、林地和建设用地呈现较为平衡的状态,面积变化不大。就整个研究时段而言,流域趋势与状态指数Pt为0.58,说明流域内土地利用/覆被变化处于不平衡状态,以单向转换为主。土地利用/覆被变化综合净变化速度Ri为3.21%,与其它流域相比变化速度较高,说明研究时段内研究区土地利用类型发生了剧烈的转变[19]。这种趋势主要是耕地面积的转变造成的,这种变化总体可能有利于流域的生态恢复。

表1 罗玉沟流域土地类型的面积、状态及趋势Table 1 Area,status and trends of different land use in Luoyugou

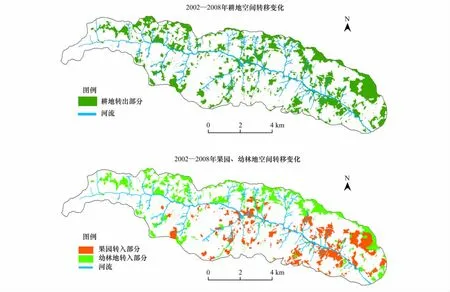

3.2 空间格局变化

退耕还林工程实施前后,天水罗玉沟流域土地利用发生了显著变化(表2)。耕地转出面积总和为1575.68 hm2,其中,转为幼林地和果园的面积分别为769.41 hm2和704.10 hm2,占总转出面积的48.83%和44.69%(图2)。退耕前后幼林地转入部分面积为821.51 hm2,原有面积为816.02 hm2,转入部分面积占原有面积的100.67%。表明研究期间耕地转为幼林地是流域最主要的植被变化过程,植被建设效果显著(图2)。流域内果园基本分布在东南方地势较为平缓的地带,其面积在原有基础上处于扩展趋势,由原来的410.54 hm2增加到1061.91 hm2,面积增加了158.66%。退耕还林工程驱动下,耕地大规模地转为生态幼林地和果园经济林,这种剧烈的土地利用变化,一方面源于退耕还林工程项目实施,致使大量坡耕地转为幼林地,减缓水土流失,改善生态环境;一方面由于果园经济效益明显好于农业耕种,在市场经济效益驱动下,耕地大规模地转为更容易提高自身经济效益的果园,当前多种植苹果、樱桃、梨。流域内天水花牛苹果、万亩樱桃园在甘肃乃至全国都有一定的影响,近年来成为当地人民重要的经济收入来源。

图2 2002—2008年土地利用空间转移图Fig.2 Spatial transition diagram of land use in Luoyugou during 2002 and 2008

表2 罗玉沟流域土地类型的面积转移矩阵/hm2Table 2 Transition matrix type of different land use in Luoyugou

3.3 景观水平上的景观格局分析

退耕还林后流域斑块数增加,景观多样性提高,破碎度大,密度增大,斑块平均面积逐渐减小(表3)。这种变化对许多生态过程都有影响,决定了景观中各种物种及其次生种的空间分布特征。说明退耕还林后,物种间相互作用和协同共生的稳定性得到了提高,这对某些干扰的蔓延(虫灾、火灾等)有抑制作用。

罗玉沟流域退耕还林前后的香农多样性指数分别为1.07和1.42,且2008年流域香农多样性指数与其它流域相比较高[20],表明退耕还林后,研究区景观多样性提高,不定性信息含量增加,而景观多样性与物种多样性的关系成正态分布,说明退耕还林对当地物种多样性恢复起到促进作用。香浓均匀度较小时优势度一般较高,可以反映出景观受到一种或少数几种优势拼块类型所支配,2002年和2008年香浓均匀度分别为0.46和0.62,表明流域内受到主要斑块的支配,即耕地斑块,但退耕还林后,林地和果园斑块逐渐增多,香浓均匀度逐渐增大,各斑块景观分布逐渐向均匀方向发展。

退耕还林前后罗玉沟流域的散布与并列指数分别为56.88%和61.32%,随时间变化呈现增大的趋势,表明研究区不同景观类型斑块之间的相邻分布整体上呈现均匀化的趋势。两个时期蔓延度指数分别为72.63%和64.03%,表明退耕后景观形成具有多种要素的密集格局,景观的破碎化程度较高。

综合各个景观格局指数,总体反应流域退耕还林后,景观格局更为丰富,斑块破碎,格局密集,空间异质性提高,这对流域内生物多样性恢复和植被的建设有良好促进作用。

表3 罗玉沟流域景观水平上的景观格局指数Table 3 Landscape pattern index in Luoyugou on landscape level

4 讨论

4.1 地形对土地利用变化的影响

在山区,地形控制了太阳辐射和降水的空间再分配,因此能较好地指示局部的小气候条件。地形特征包括坡向、海拔、坡度等。对研究区不同地形因子下土地利用类型进行分析,从坡度分级(图3)来看,退耕还林后,25°以下耕地大面积向幼林地和果园转化,由 4445.98 hm2减少到 3368.17 hm2,果园面积由 381.59 hm2增加到 984.84 hm2,增加面积占原面积的 158.09%,耕地大面积转化为果园。25°以上耕地面积由原来的 771.98 hm2减少到 339.21 hm2,减少了 432.77 hm2(56.06%),而幼林地面积由原来的487.03 hm2增加到 727.09 hm2,增加了 240.06 hm2(49.29%)。25°以下耕地面积占 4种主要土地利用总面积百分比从84.83%下降到64.00%,25°以上幼林地面积百分比由36.42%上升到54.76%。这说明研究时段内,流域土地利用发生了剧烈变化,主要表现为耕地向幼林地和果园的转变。从坡向分级(图3)可看出退耕还林后东南西北四个坡向,果园和幼林地都大面积增加,果园面积在东坡较其它坡向有大幅度提升,占总面积百分比从原来的6.98%变为30.00%,这可能是由于人为自主选择造成的,农户选择向阳面的东坡发展果园可提高果树的光照时间,增产优质水果。而东边、南边、西边和北边,幼林地面积占四种主要土地利用类型百分比由原来的 12.58%、12.60%、17.04%和 11.07%提升到17.64%、32.13%、29.50%和 12.67%。从高程成分级(图3)来看,退耕还林后,耕地类型在1500 m以下由2352.52 hm2减少到1646.04 hm2,集中转化为经济林(果园),1500 m以上由2865.38 hm2减少到2061.34 hm2,集中转化为生态林(幼林地和林地),1800 m以上幼林地和林地总面积由原来的88.65%转变为99.54%。退耕还林后,高海拔地区耕地几乎全为林地,而低海拔地区植被建设也颇有成效,这能够有效的改善研究区环境,利于当地生态恢复。综上,退耕还林后,流域幼林地和果园面积迅速增加,耕地面积大幅下降,低海拔缓坡区域主要向果园转化,高海拔区域主要转化为生态林。

4.2 降水对土地利用变化的影响

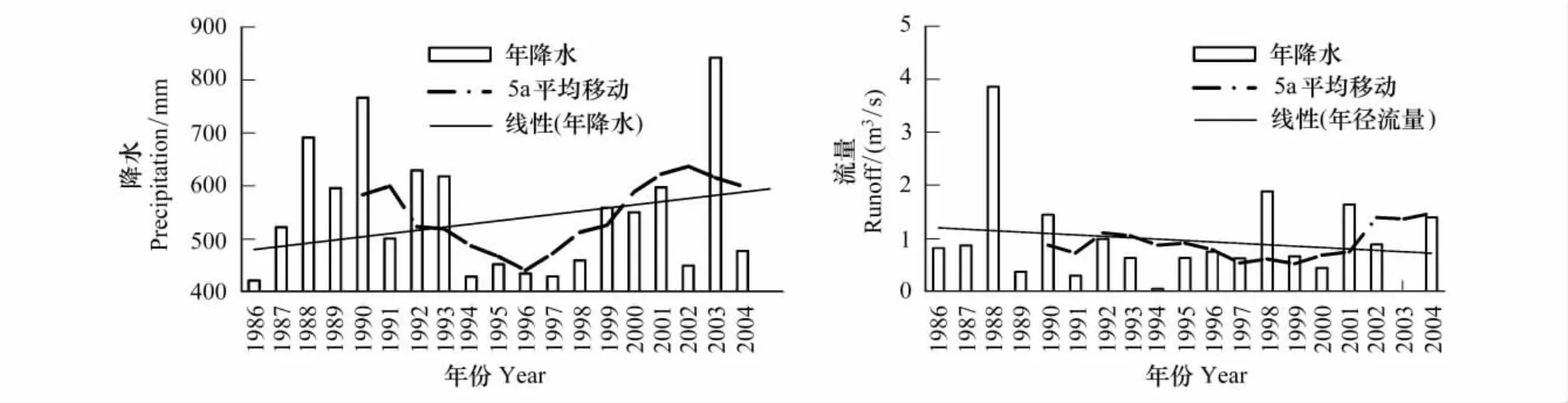

甘肃罗玉沟流域地处黄土高原丘陵沟壑区第三副区,具有典型的大陆季风性气候。流域内降水在一定程度上会改变区域水系统和水环境,最终影响区域景观的空间分布格局[21]。1986—1999年罗玉沟平均降水量为453.77 mm,2000年至2004年平均降雨量为584.92 mm,为退耕还林工程实施提供了良好的水文条件。当然,随着退耕还林的实施,生态植被显著恢复也势必影响到流域水文过程。植被及地面上枯枝落叶拦蓄降水,增加地表入渗量,减少地表径流。根据流域水量平衡,在降水量大致相同的条件下,蒸发量增加,径流量也会相应减少。研究区平均径流量为0.96 m3/s,近年来呈下降趋势,20世纪后,平均径流量为0.88 m3/s[22-23]。这与当地退耕还林工程实施后,林地面积增加密切相关。

4.3 社会经济因素对土地利用变化的影响

图3 不同地形因子下主要地类总面积的百分比Fig.3 Percentage of primarily land use under different topographic factors

图4 近20年罗玉沟流域降水径流变化Fig.4 The curves of mean average precipitation and runoff trends about near 20 years in Luoy ugou

21世纪以前大部分农户主要以耕种作为主要经济来源方式,退耕还林后,不少农户选择种植果树或外出务工,2004年以来,罗玉沟内8个村种植了830 hm2欧美大樱桃,自2008年进入盛果时期后,每年樱桃收入可达8000多万元。驱使更多农户选择发展果树种植行业。根据调查,2007年当地仅靠农业作为经济收入的人口仅占23.4%,22.8%的人口选择了同时发展第一和第二产业,大部分农户选择外出务工,常住人口降低。2000—2005年间,研究区农民的年净收入从831元增加到1205元,其中退耕还林的财政补助对农民净收入起到支撑作用,且比例随着农民贫困程度的增加而增大[24]。研究表明随着退耕还林工程的实施,耕地向林地转变过程中,可降低土壤侵蚀及产流量、增加土壤碳储量、改良土壤结构及质量并使土壤营养元素趋于稳定,这些都成为影响农户经济效益的良性因子。此外,由于人口与经济的发展,对农业用地的需求和对非农业用地的利用随之迅速发展,这也是引起土地利用发生改变的重要因素。土地利用变化的各项动力源之间的作用并非独立的,它们具有层次性,贡献率也各不相同,但人口、经济状况始终是土地利用变化的关键[25-26]。

4.4 政策因素对土地利用变化的影响

罗玉沟由于水土流失现象较为严重,在政府未采取大规模生态环境保护政策以前,该区一直以“低投入—低产—开垦荒地—水土流失—旱灾加剧—低产”的方式运营,形成恶性循环。1986年以前,坡耕地面积占总流域的59.67%[9]。虽然流域1956年制定农林牧生产及水土保持三年规定,1963年建立了刘家河、南家湾、徐家山、盐池等大面积样板田,但效果不甚理想。直至70年代大规模开展农田建设,才出现大面积水平梯田。该区1983年被列为试点小流域,1982年水平梯田面积为11700 hm2,1989年底累计达15800 hm2[27]。在20世纪80年代末期,开展了以梯田建设为突破口的山、水、林、路综合治理示范工程,对土地进行了“坡耕地梯田化、宜林耕地绿化”的“两化”行动,至此,流域内改变了以往的掠夺经营方式。

1999年以来,当地相应政府号召,初步开展了退耕还林工作,2002年流域内全面启动退耕还林工程。2007年对当地311户人家进行调查其中70%的农户参加了退耕还林,涉及土地面积巨大。退耕还林工程的实施和当地农户的响应都使得当地的土地利用类型和生态景观发展了巨大的转变[28]。至今,罗玉沟内植被恢复已见成效,农业产业结构调整明显加快,广大群众环保意识明显增强,农民收入不断提高。但经调查,也有农户表示在2018年工程补助停止发放时将重新开垦退耕的土地,这将对流域内植被恢复造成威胁,建议政府针对西北地区贫困户,深入进行专题调研,科学界定补助标准,确保退耕还林经济补偿政策的合理性。

5 结论

本文在遥感影像解译的基础上,结合各驱动因子,分析了退耕还林前后罗玉沟的土地利用/覆盖动态变化,主要结论如下:

(1)研究区耕地面积大幅度下降,28.95%的耕地转化为其他土地利用类型,主要是幼林地和果园。幼林地增长率为89.64%,果园增长率为185.66%。整个研究时段内,土地利用变化剧烈,流域内土地利用/覆被变化处于不平衡状态,主要表现为单向转化。

(2)各个景观指数表明,该区最为活跃的土地利用类型(耕地)逐渐破碎化,退耕还林后,景观格局更为丰富,空间异质性提高,各斑块景观分布逐渐向均匀化方向发展,这将有利于流域内植被建设、生物多样性和景观生态恢复。

(3)受地形因子的影响,退耕还林后,低海拔缓坡地段主要以耕地向果园的转化为主,中高海拔坡度较陡的地段主要以耕地向幼林地转化。1800 m以上高海拔地区林地面积总和占该海拔面积百分比由88.65%提升至99.54%。综合而言,东南西北4个坡向上耕地面积下降,幼林地、果园和林地面积都有所上升。

(4)流域土地利用变化受自然、社会、经济等多重要素综合影响。但退耕还林生态工程实施与经济效益的影响处于主导地位。自该工程实施以来,当地产业、生产方式和经济发展方向都发生了变化,进而驱动了土地利用与生态景观格局的变化。

[1] Sun Z H,Lei Y P,Zhuo J,Cao X M,Liu Z C,Li D K.Remote sensing analysis of the effectiveness of converting farmland into forest or grass in the hilly gully region of Northern Yanan.Acta Ecologica Sinica,2010,30(23):6555-6562.

[2] Zhang X B,Guo L P,Huang L Q.Using of method and result of LUCC study in field of Chinese medicine resources.China Journal of Chinese Materia Medica,2012,37(11):1517-1522.

[3] López C D,Davis J,Jankowska M M,Grant L,López-Carr A C,Clark M.Space versus place in complex human-natural systems:Spatial and multi-level models of tropical land use and cover change(LUCC)in Guatemala.Ecological Modelling,2012,229:64-75.

[4] Guo X D,Qiu Y,Lian G,Wang J,Zhang A P.Land quality indictors based on“Press-State-Response”framework at catchment for soil degradation by water erosion.Acta Ecologica Sinica,2004,24(9):1884-1894.

[5] Zhang Q L,Ma J H,Zhao C Y.Analyze landscape pattern changes of Xinglong mountains and driving force.Acta Ecologica Sinica,2007,27(8):3206-3214.

[6] Chen C C,Xie G D,Zhen L,Geng Y H,Leng Y F.Analysis of Jinghe watershed vegetation dynamics and evaluation of its relation to precipitation.Acta Ecologica Sinica,2008,28(3):925-938.

[7] Yu X X,Zhang X M,Niu L L,Yue Y J,Wu S H,Zhang M L.Dynamic evolution and driving force analysis of land use/cover change on Loess Plateau Watershed.Transaction of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2009,25(7):220-225.

[8] Zhu Z Q,Liu L M,Zhang J L.Impact of grain for green project on landscape pattern in hilly loess region in Southern Ningxia:landscape evolution process assessment of Zhong-zhuang-cunsmall watershed in 1993—2005.Acta Ecologica Sinica,2010,30(1):146-154.

[9] Liu S Y,Yu X X,Li Q Y,Li H Y,Lei F Y.Land use change in loess hilly region based on CA-Markov model.Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2010,11(26):297-303.

[10] Cheng T,Chang Q R,Liu J,Qi Y B,Liu M Y.Temporal and spatial variability of soil available nutrients in arable lands of Heyang county in south Loess Plateau.Acta Ecologica Sinica,2013,33(2):554-564.

[11] Liu X L,Zhang B,Zhang T F,He X Q.Effects of land use change on ecosystem services in earth-rock mountainous area of Loess Plateau,Northwest China:A case study of Ningwu County.Chinese Journal of Ecology,2013,32(4):1017-1022.

[12] Li Q Y,Yu X X,Xin Z B,Liu S Y,Li H G,Han J C.Analysis on soil physical properties of different land uses in a typical watershed of the Loess Plateau.Research of Soil and Water Conservation,2010,17(6):106-114.

[13] Xie Y Y.Study on the sensitivity analysis and calibration of parameter in swat model.Research of Soil and Water Conservation,2012,19(4):204-206.

[14] Zhang X M,Cao W H,Yu X X,Wu S H.Effect of LUCC on runoff regulation in watershed in Loess gullied-hilly region of China.Journal of Hydraulic Engineering,2009,40(6):641-650.

[15] Zhou D C,Zhao S Q,Zhu C.The impact of the Grain for Green Project on the land use/cover change in the northern farming-pastoral ecotone-a case study of Kezuohouqi county,China.Scientia Geographica Sinica,2012,32(4):442-449.

[16] Wu J G.Landscape pattern//Landscape Ecology:Pattern,Process,Scale and Hierarchy.2nd ed.Beijing:Higher Education Press,2007:27-27.

[17] Zhang Z M,Sun C Q,Ou X K.Mountain vegetation spatial pattern changes affected by slope land conservation program(SLCP).Journal of Mountain Science,2009,27(5):513-523.

[18] Zhao H F,Zhang F R.Analysis of agricultural landscape and the zoning layout of agricultural function in Beijing.Transaction of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2008,24(1):78-84.

[19] Zhou D C,Zhao S Q,Zhu C.Impacts of the sloping land conversion program on the land use/cover change in the Loess Plateau:a case study in Ansai county of Shaanxi province,China.Journal of Natural Resources,2011,26(11):1866-1878.

[20] Bi R T,Zhang W P,Yang M,Cao Y.Study on land landscape pattern and soil erosion risk of small watershed in the Loess Plateau.Journal of Agriculture,2012,2(6):54-58.

[21] Pan J H,Su Y C,Huang Y S,Liu X.Land use and landscape pattern change and its driving forces in Yumen city.Geographical Research,2012,31(9):1632-1638.

[22] Lee W J,Lin M S.Preparation and application of polyurethane adhesives made from polyhydric alcohol liquefied Taiwan acacia and China fir.Journal of Applied Polymer Science,2008,109(1):23-31.

[23] Chen F G,Lu Z M.Liquefaction of wheat straw and preparation of rigid polyurethane foam from the liquefaction products.Journal of Applied Polymer Science,2009,111(1):508-516.

[24] Han J C.Hydrological Response on Land Use Change in Luoyugou Watershed[D].Beijing:Beijing Forestry University,2011.

[25] Li G L,Pang X M.Effect of land-use conversion on C and N distribution in aggregate fractions of soils in the southern Loess Plateau,China.Land Use Policy,2010,27(3):706-712.

[26] Chang R Y,Fu B J,Liu G H,Liu S G.Soil carbon sequestration potential for“Grain for Green”project in Loess Plateau,China.Environmental Management,2011,48(6):1158-1172.

[27] Liu S D,Li J L.Soil erosion and its physical and chemical properties on slope in Luoyugou watershed.Journal of Soil and Water Conservation,1989,3(1):43-50.

[28] Wu F Z,Yang Z,Niu J Z,Zhang D W,Zhang X M,Chen Y H.Study on relationships between land use change and soil and water conservation measures in typical watershed of Loess Plateau hilly and gully region.Research of Soil and Water Conservation,2010,17(2):10-19.

参考文献:

[1] 孙智辉,雷延鹏,卓静,曹雪梅,刘志超,李登科.延安北部丘陵沟壑区退耕还林(草)成效的遥感监测.生态学报,2010,30(23):6555-6562.

[4] 郭旭东,邱扬,连纲,王静,张爱萍.基于PSR框架,针对土壤侵蚀小流域的土地质量评价.生态学报,2004,24(9):1884-1894.

[5] 张秋玲,马金辉,赵传燕.兴隆山地区景观格局变化及驱动因子.生态学报,2007,27(8):3206-3214.

[6] 陈操操,谢高地,甄霖,耿艳辉,冷允法.泾河流域植被覆盖动态变化特征及其与降雨的关系.生态学报,2008,28(3):925-938.

[7] 余新晓,张晓明,牛丽丽,岳永杰,武思宏,张满良.黄土高原流域土地利用/覆被动态演变及驱动力分析.农业工程学报,2009,25(7):220-225.

[8] 朱战强,刘黎明,张军连.退耕还林对宁南黄土丘陵区景观格局的影响——以中庄村典型小流域为例.生态学报,2010,30(1):146-154.

[9] 刘淑燕,余新晓,李庆云,李洪禹,雷凤燕.基于CA-Markov模型的黄土丘陵区土地利用变化.农业工程学报,2010,11(26):297-303.

[10] 陈涛,常庆瑞,刘京,齐雁冰,刘梦云.黄土高原南麓县域耕地土壤速效养分时空变异.生态学报,2013,33(2):554-564.

[11] 刘秀丽,张勃,张调风,何旭强.黄土高原土石山区土地利用变化对生态系统服务的影响——以宁武县为例.生态学杂志,2013,32(4):1017-1022.

[12] 李庆云,余新晓,信忠保,刘淑燕,李海光,韩洁春.黄土高原典型流域不同土地利用类型土壤物理性质分析.水土保持研究,2010,17(6):106-114.

[13] 谢媛媛.SWAT模型在黄土丘陵区参数敏感度分析及率正研究.水土保持研究,2012,19(4):204-206.

[14] 张晓明,曹文洪,余新晓,武思宏.黄土丘陵沟壑区典型流域土地利用/覆被变化的径流调节效应.水利学报,2009,40(6):641-650.

[15] 周德成,赵淑清,朱超.退耕还林还草工程对中国北方农牧交错区土地利用/覆被变化的影像——以科尔沁左翼后旗为例.地理科学,2012,32(4):442-449.

[16] 邬建国.景观格局 //景观生态学:格局、过程、尺度与等级(第二版).北京:高等教育出版社,2007:27.

[17] 张志明,孙长青,欧晓昆.退耕还林政策对山地植被空间格局变化的驱动分析.山地学报,2009,27(5):513-523.

[18] 赵华甫,张凤荣.北京市农业景观格局变化及功能区划.农业工程学报,2012,24(1):78-83.

[19] 周德成,赵淑清,朱超.退耕还林工程对黄土高原土地利用/覆被变化的影响——以陕西省安塞县为例.自然资源学报,2011,26(11):1866-1878.

[20] 毕如田,张吴平,杨明,曹毅.黄土高原小流域土地利用景观格局与土壤侵蚀风险评价.农学学报,2012,2(6):54-58.

[21] 潘竟虎,苏有才,黄永生,刘晓.近30年玉门市土地利用与景观格局变化及其驱动力.地理研究,2012,31(9):1632-1638.

[24] 韩洁春.罗玉沟流域土地利用变化的水文响应研究[D].北京:北京林业大学,2011.

[27] 刘世德,李建牢.罗玉沟流域坡面土壤侵蚀与土壤理化性质.水土保持学报,1989,3(1):43-50.

[28] 伍飞舟,杨卓,牛健植,张大伟,张晓明,陈月红.黄土高原丘陵沟壑区土地利用与水土保持措施的变化特征.水土保持研究,2010,17(2):10-19.