吉登斯社会行动时空向度模型的知识社会学改造

郭 强

行动的时空结构问题在吉登斯的结构化理论中占有非常重要的位置。为此,吉登斯在其社会结构化理论中提出了关于社会行动的时空模型,但这个时空模型在解释和说明社会行动特性属性的同时也留下了一些问题:第一,行动的时空结构同行动者以及共同体的知识结构是否有关联?如果有关联,那么这种关联表现在什么方面,为什么会有这种关联?第二,行动的时序性与知识的承继性在宏观上是否是同一个过程,行动的空间性同知识的地方性是否是行动所表现的特有属性?这两个问题实质上牵涉了行动论和知识论的关键内容。

一、行动时空分析的知识化要求

吉登斯认为,时空问题是其结构化理论的关键问题,比如要理解制度的结构化问题就必须分析时空关系问题。吉登斯这样说:“各种形式的社会行为不断地经由时空两个向度再生产出来,我们只是在这个意义上,才说社会系统存在着结构性特征(structural properties)”。①对历史方法的质疑是吉登斯提出时空问题尤其是时间问题的一个知识起点。吉登斯认为,时空问题成为社会理论的核心问题也就必然重新思考历史学、地理学和社会学的关系,重新思考历史学和地理学甚至社会学的方法以及方法论的可靠性和正当性。参见安东尼·吉登斯《社会的构成》,生活·读书·新知三联书店1998年版,第40-41页。在吉登斯看来,时空问题不仅是理解制度结构化的关键要素,同时也是社会理论中的核心论题。当然,尽管吉登斯在对社会理论核心问题的论述中出现了前后不一致的现象,但从根本上说,吉登斯还在遵从帕森斯对社会理论的传统说法,即把社会秩序问题看作是社会理论的核心问题。②吉登斯指出了在社会理论中霍布斯秩序问题存在着不同的看法,而且吉登斯的看法也明显地不同于帕森斯的看法。吉登斯说:“我们理解秩序的方式,与帕森斯塑造这一用语时的阐述已大为不同。”参见(安东尼·吉登斯《社会的构成》,生活·读书·新知三联书店1998年版,第101页。吉登斯并没有明说这种不同存在于何处,但是笔者认为,吉登斯对行动秩序存在时空结构的重要阐述可能是不同于帕森斯的所在。而且吉登斯很巧妙地把行动的秩序问题转化为行动的时空结构问题。吉登斯指出:“但在我看来,社会理论中的根本问题,即秩序问题,就是要解释清楚,人们如何可以借助社会关系跨越对它的‘伸延’,超越个体‘在场’的局限性。”③参见安东尼·吉登斯《社会的构成》,生活·读书·新知三联书店1998年版,第101页。

然而,并不是所有的社会理论家都把时空问题看作是行动的根本属性和社会理论的核心问题。吉登斯评价说:绝大多数的社会学家都不把时空关联看作是社会生活生产和再生产的根基,而是将它们视为塑造出社会活动“边界”的东西,可以放心大胆地留给地理学家和历史学家之类的“专家”去研究。④由于时间和空间被看作是社会生活的环境,从而时间可能受到历史学家的极大关注,空间可能受到地理学家的极大关注,而社会科学的其他部分则极大地忽略了这些方面。参见安东尼·吉登斯《社会理论与现代社会学》,社会科学文献出版社2003年版,第155页。所以,吉登斯指出,尽管已经有了许多的时间和空间的哲学著作,但是不认为现在已经有了一个有关这些问题的结论,并认为,时间和空间对于社会科学是极为基本的问题,在这种情形下,他也就此着力开拓行动的时空结构研究。

二、圣·奥古斯汀问题:行动时间性向度

“时间,或者说是经验在时空中的构成,同时也是人的日常生活的一项单调无奇的明显特征。我们能灵活自如地适应跨越时空的行为连续性,都无法在形而上学的层次上言明这一点,从某个方面来讲,时空就成了这两种处境之间的一个‘反差’,这正是时间之所以令人困惑不解的根本所在,也就是‘圣·奥古斯汀(St Augustine)的问题’。”①吉登斯指出,空间,尤其是时间具有许多难以言说的特征,但是只有圣·奥古斯汀在其著名的见解中巧妙地把握了这一特征。笔者认为,吉登斯所阐述的行动时间性和空间性三向度模型实质上承继和发展了圣·奥古斯汀的时空观。吉登斯倾向于把时间看作是事件从过去到现在的某种流动。

吉登斯把行动的时间划分为可逆时间(reversible time)和不可逆时间两种类型。这两种时间类型的划分很巧妙地把时间问题同知识问题连接起来。笔者就时间与知识是怎样连接的,进行简要的讨论。

图1 吉登斯的行动时间结构模型

从吉登斯的这个模型中可以看出,就个体而言,其存活的时间或者说行动的时间是不可逆的,是一种向死而生(being towards death)。因为时间作为行动的时间实质是身体的时间。②对于身体的时间与边界之关系,吉登斯认为,这种身体的时间是在场的前沿边界,这种边界截然不同于日常行动中持续性中内在的时空消散(evaporation)。人们的生活或者说人们的日常行动伴随着有机体的逝去也会在不可逆的时间中消逝而去,这就是行动时间性的第一个向度。

行动时间性的第二个向度是日常体验的绵延。吉登斯认为,对于由严格时间规则支配的文化,日常生活就是事件和活动的重复。他指出,无论时间本身(不管这种东西到底应该是什么)是否可逆,日常生活的事件和例行活动在时间的流动中都不是单向的。日常生活或者日常行动具有明显的重复性,它以不断逝去但又不断持续流转回来的季节时日的交错结合为基础而形成惯例,所以日常生活世界中的行动具有某种持续性,具有某种流,但是它不具有方向性,日常所体现的时间只有在重复中才得以构成。③参见安东尼·吉登斯《社会的构成》,生活·读书·新知三联书店1998年版,第101页。

日常行动时间性的第三个向度是制度的长期存在,一种超个体存在的长时段绵延(longue duree),就是长时段社会制度的延续。吉登斯对这种时间性向度非常重视,认为在日常生活连续性中组织起来的实践活动,是结构二重性的主要实质形式。可逆的制度时间既是它的条件,又是它的结果。所有的社会系统,无论其多么宏大,都体现着日常社会生活的惯例,扮演着人的身体的物质性与感觉性的中介,而这些惯例又反过来体现着社会系统。④吉登斯指出,不能把日常生活的惯例说成是某种“基础”,认为社会组织的各种制度形式是以此为基础,在时空之中构建而成的。正相反,这两者彼此介入对方的构成过程中,同时也都的确介入了行动中的自我的构成过程。参见安东尼·吉登斯《社会的构成》,生活·读书·新知三联书店1998年版,第102页。对行动时间性三个向度的基本关系,吉登斯指出,人类社会生活时间性的三种构成形式是不可以分割开来进行个别分析的。日常生活也许离制度化的时间段很远,但制度只在日常生活的环境中逐渐产生和再现。在另一方面,日常行动只在涉及活动的制度化模式时才具有连续性。人类有机体的存在是时间性另外两个方面存在的条件。但是,这另外两个方面不由寿命的时间来产生,而寿命时间却产生于这两个方面。⑤参见安东尼·吉登斯《社会理论与现代社会学》,社会科学文献出版社2003年版,第159页。正是由于制度与日常生活在时空上的关联才突显了知识与时空的关联。

研究在行动的结构中时间与知识的连接,必须对吉登斯的行动时间性模型进行改造。笔者的改造如下:在行动时间性的第一个向度中,时间是可逆的,正是由于这种可逆性才使得日常生活世界中的行动得以绵延,行动的绵延意味着行动中利用的和在行动中新生的行动者体验性知识走出自身,这种脱身机制也就使具有个体生命特征的行动变得超个体化,也就是说可逆时间产生了匿名化的行动者。匿名行动者脱离具体肉身,从而使行动的经验性知识伴随了这个脱身过程,进入到行动者所处的生活世界中,变成了一种共同知识。所以这种知识不仅保留在产生它的行动者的肉身之中,同时它还走出自身成为共同知识,并且往往经过生活世界其他行动者的改造,再嵌入到具体的行动者中去。在行动时间性的第三个向度中,共同知识的加入使日常生活中的例行性行动制度化,这种制度化的过程是实质上的知识化的结果。吉登斯更是明确指出,正是在行动的制度层面上超越了个体,正是由于个体连绵不断的以遵循日常生活例行化为表征的知识行动才构成了社会。社会何以可能,就是源于这种机制。吉登斯说:“所有名副其实的社会在整体上都超出了个体生命之合,正是这些个体时时刻刻的活动构成了这些社会。人们可以在不考虑个体寿命的情况下,辨别保持和改变哪种更适合于社会。”①参见安东尼·吉登斯《社会理论与现代社会学》,社会科学文献出版社2003年版,第159页。当以行动知识和知识行动为新的研究旨向的社会理论超越个体生命有限性的时候,当这种理论关注以普遍意识为内容存在的共同知识和以例行化为特征的长时段的制度历史的时候,这种理论不仅获得了更加广阔的理论视野,而且承诺了更重要的理论使命,担负了更加强大的理论功能。

图2 行动世界中时间与知识的关系模式

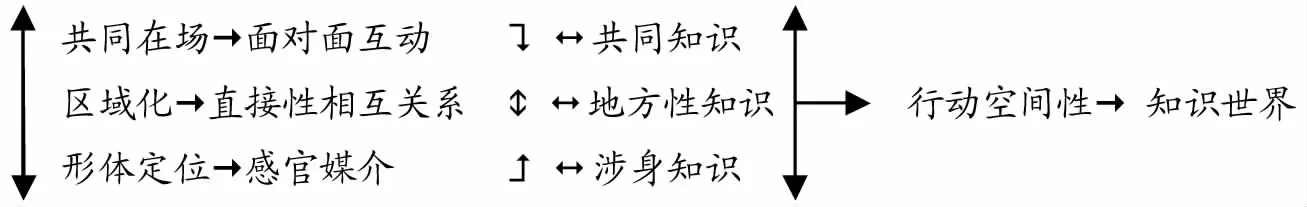

三、行动空间性三向度模型及其改造

吉登斯在提出了他的行动时间性三向度模型后,又提出了行动空间性的三向度模式。②吉登斯在发展结构化理论的时候,提出了涉及社会整合与系统整合之间关系的场所和在场有效性(Presence availability)的概念。行动空间性模型,在表面看来并不复杂,但是实际上却要比行动时间性模型更加复杂,因为行动空间性模型所容含的知识内容更加丰富,所激发的知识行动论的想象力也更加丰富。

图3 吉登斯行动空间性模型

首先考察行动空间性的第一个向度即共同在场。共同在场以在场为前提,而在场以场所为条件。场所具有行动空间性的物理性质。吉登斯在讨论在场的时候,区分了地点(place)和场所(locale)。认为地点的意义只限于纯粹的物质环境空间,而场所则是一种特定的物质区域,是互动背景的组成部分。吉登斯指出,场所是指利用空间来为互动提供各种场景,反过来,互动的场景又是限定互动的情境性的重要因素。场所的构成是处在与周围世界物质性质的关系之中的身体及其流动与沟通的媒介。场所提供了丰富的作为制度基础的“固定性”——虽然我们还不十分清楚,这些场所在何种意义上“决定”了这种“固定性”。一般来说,可以从物理性质的角度来描述场所,要么把这些性质看作物质世界的特征,或者采取更常见的方式,将这些性质看作物质世界的特征和人造产品之间的结合。③参见安东尼·吉登斯《社会的构成》,生活·读书·新知三联书店1998年版,第205页。那么,吉登斯为什么要区分地点和场所呢?吉登斯认为:“在社会理论中,‘地点’这个概念不能仅仅用来指‘空间中的一点’;同样,我们也不能说时间中的点就是‘现在’的继替。我这里的意思是说,我们不仅要从时间性的角度,也要从空间性的角度,来阐明在场的概念,或者更准确地说,是在场和不在场的相互关系。”④之所以使用“场所”,而非“位置”这个词,原因之一在于,在跨越时间和空间的日常接触中,行动者经常不断地运用场景的性质来构成这些日常接触。这里面一个显而易见的要素,就是赫格斯持兰德称为“停留点”所具有的物质性质。这些停留点就是“各种驻留的位置”。在这些驻留点中,为了进行具有一定延续时间的日常接触或社会场合,行动者活动轨迹的身体流动会停止或者减少。这些驻留点就此成为不同人的例行活动相互交织的场所。但这些人也以例行的方式,运用场景的各种特性,来构成生动的意义内涵。参见安东尼·吉登斯《社会的构成》,生活·读书·新知三联书店1998年版,第206页。对吉登斯的这个说法,笔者认为讨论在场和缺场以及二者之间的相互关系,无论是对吉登斯的结构化理论还是对知识行动论,其意义都十分重大。这种意义在舒茨匿名知识阐述中已经得到某种程度上的显现。“这样,冷冰冰的物质环境就凸显出了个中丰富的社会意义,我们可以看到人类主体的活动如何融入并利用环境空间,环境空间又是怎样为互动提供具体情境。”①参见李康《吉登斯的结构化理论与现代性分析》,杨善华主编《现代西方社会学》,北京大学出版社2002年版,第231页。面对面互动情形下的共同在场作为行动空间性的第一个向度在行动空间性问题具有很重要的意义。共同在场(co-presence)指的是互动的环境中他者的客观存在。吉登斯指出,人们很容易想像在共同在场条件下与他者的互动在某种意义上是社会生活最“根本”的空间结构形式。但从时间的角度来考虑,日常生活就不是这样的了。就互动而言,没有哪—种社会系统可以区分开存在与不存在。也就是说,共同在场没有哪一种相关条件是可以孤立存在的(de novo),而是必须与影响当前互动的大量其他相互关系相结合。但是,共同在场条件下的互动,比如面对面的互动,有明确的特征来区分它与缺场的他者间的互动。“缺场的他者”(absent others)包括“在时间中的缺场”和“在空间中的缺场”的他者。②参见安东尼·吉登斯《社会理论与现代社会学》,社会科学文献出版社2003年版,第159-160页。对于在场有效性与共同在场之间的关系,笔者将在行动的区域化向度中一并介绍和说明。

共同在场是同区域化连接在一起的,必须用社会活动的区域化分析来补充共同在场的相关条件。“区域”(region)并不应仅仅被看做地图上描绘的一片地区。相反,社会活动的区域化(regionalization)③吉登斯把区域化看作是场所之内或者场所之间各区域在时间、空间或者时空上的分化;可以利用这个重要的观念来避免过分相信社会是始终内在均衡同质的统一总体。是指相互交织在一起的共同在场之间的相互关系,不同范围的社会系统的空间性由此得以组成。因此,区域化不仅仅涉及到空间的局部化,而且还涉及了与各种例行化的社会实践发生关系的时空的分区(zoning)。④吉登斯指出,一般来说,在一天的时间里,一幢私宅就是个场所,一个发生大量互动的“停留点”。在当代社会里,住宅区域化为层、厅和房间。但住宅的不同居间在分区上不仅涉及了空间上的区别,也涉及了时间上的差异。楼下房间的特征是它们一般在白天使用,而人们一般是到了晚上才“退”到卧室“就寝”。在所有社会里,夜与昼的划分都可以被用来进行最根本的区域分界,界限的一边是社会生活紧张繁忙的一面,而另一边则是松弛闲适的一面。显然,之所以会产生这种划分的安排,也是因为人类有机体需要有规律的定期睡眠。夜晚是社会活动的“边疆”(frontier),而且和所有空间边疆一样,具有明显的标志。可以说,夜晚一直只是个“人烟稀疏”的边疆。不过随着大功率的人工照明成为一种常规方式,互动场景发生在夜晚的可能性大大扩展了。参见安东尼·吉登斯《社会的构成》,生活·读书·新知三联书店1998年版,第207页。吉登斯认为,在绝大多数的场所中,区分不同区域的边界往往具有物理标志或者符号标志。在共同在场的情况下,这冲标志会容许各种“在场”特征或多或少地渗入邻近的区域。在社会聚合的情境中,日常接触的区域化一般只能通过身体的姿态和定位、声音的腔调之类的标志体现出来。许多诸如此类的聚合情境可以被看作是具有区域边界的情节片断。在这些情境中,接触所持续的时间几乎总是非常短暂的。区域化可能包含着在时间跨度或空间范围上千差万别的分区。所谓范围广泛的区域,就是指那些在空间上涵盖了广大的也具有久已确立的显著的社会特征。之所以使用区域化的“特性”这个概念,就是用来指场所的时空组织以何种方式被安排在更加广泛的社会系统之中。区域化特性的一个方面,就是与场所的特定形式联系在一起的在场有效性的程度。“在场有效性”(Presence availability)这个概念是共同在场概念不可或缺的附属部分。共同在场中的所谓“在一起”,要求行动者借助一些手段从而能够“来到一起”。在所有的文化中,仅在几百年前,具有较高在场有效性的社区还都是由彼此身体密切接近的个人构成的聚集体。导致这种较高的在场有效性的原因有以下三点:行动者的肉体存在;他在各种日常活动的绵延构成的轨迹中的身体活动所受到的限制;空间的物理性质。在这种情况下,沟通媒介也就相当于交通媒介。⑤参见安东尼·吉登斯《社会的构成》,生活·读书·新知三联书店1998年版,第210-211页。吉登斯还指出,对于在场有效性机制的研究必须与直接共同在场语境的分析紧密结合起来。也就是说对地点性质更广泛的分析与使共同在场的语境结合在一起的地域化模式是密切相关的。⑥例如,当代社会中遭遇的组织结构可视为一种明显的“互动秩序”,如果我们把它与作为社会形式的城市特性区分开来就完全是一种误导。参见安东尼·吉登斯《社会理论与现代社会学》,社会科学文献出版社2003年版,第150页。

对于作为行动空间性第三个向度的形体空间性,吉登斯说,形体是某一物质的形式,通过这一形式形体处在与物质世界以及与他者互动的联系之中。形体的前面和后面差别的意义就在于它们渗透到了互动的所有形式中。但是在最普遍的意义上,形体的空间性表达为定义其“在场”(presence)的感官媒介。①安东尼·吉登斯《社会理论与现代社会学》,社会科学文献出版社2003年版,第160页。

到这里为止,笔者所阐述的吉登斯所建构的行动空间性的三向度模型,尽管还没有实现同知识行动论的某种关联,但是对知识行动论的意义是十分明显的。这种意义,很显然是一种普适性的价值,因为社会科学并没有从时空哲学中获得更多的启发和借鉴,特别是社会学作为社会理论的重要组成部分也同样没有能够针对行动与时空的关系做出令人满意的理论阐述。吉登斯从时间地理学中获得了结构化理论的灵感,在行动与时空关系的结构化分析中形成了非常重要的思想。但是这里要指出的是,吉登斯对知识行动论的启发远非以上所言,笔者将在下文中阐述自己从吉登斯的行动时空分析中获得的灵感和想象。

图4 行动空间性改造模型图

笔者的这种改造只是一种吉登斯尝试的延伸,因为吉登斯在考察行动的空间性特征时已经注意到了空间性与知识的关系。吉登斯非常明确地指出,非常有趣和重要的不仅仅是共同在场与“超语境”互动(transcontextual interaction)之间的关系,而是社会生活的结构特性中在场(presence)与缺场(absencc)之间的关系。②③安东尼·吉登斯《社会理论与现代社会学》,社会科学文献出版社2003年版,第149页。笔者的改造发端于对吉登斯阐述的学术追问。

第一个追问:在场和共同在场指涉的是什么?如果说仅仅指行动者的在场——尽管这种在场是根本的或者是关键——因为没有这种在场,行动就不能发生——不管这种行动是何种类型的行动,那么这种在场的意义就是微乎其微的。在场和共同在场的真正意义或者说创设性意义就在于,第一,共同在场本身是一种经验形式——也可以称为知识形式;第二,缺场的行动者和在场的知识在在场的行动者身上表现出来。吉登斯尽管认为,“在场”从其定义上来说当然穷尽了我们直接经验的所有限度。“共同在场”并非是真正的整体意义上在场的一个下属子目录。但是却明确指出,共同在场是一种经验形式,并成为我们大部分人日常生活的一个重要特色。③本文接下来的讨论是:共同在场作为一种知识性的经验形式在互动中到底发挥什么样的功能?吉登斯说,在共同在场的经验形式中,他人是直接“可到达的”,而且在这种形式中,个体使他/她的本身也成为“可到达的”,也就是展示了行动者的施动特性。④共同在场语境中的互动明显具有某些特征,而这些特征在通过电话、录音、邮件等手段进行的“中介”互动中并不存在。参见安东尼·吉登斯《社会理论与现代社会学》,社会科学文献出版社2003年版,第149页。笔者的看法是:共同在场作为经验形式或者干脆说是知识形式,直接连通着行动者的过去和现在甚至将来,也就是说行动者的共同在场的空间性特征同行动的时间性特征形成一种由经验性知识沟通的互动形式。共同在场所面临的情景是面对面的互动,这种互动形式直接连通了行动者自身的过去。当然这种过去是以经验形式存在于存在的行动或者互动之中。所以,这种解释也就贯通了吉登斯所把行动者界定为知识行动者。不仅如此,在共同在场的情形下所形成的我们关系也是产生常识性知识的场域。

第二个追问:共同在场中是否存在有缺场?如果把在场和缺场看作是社会关系中相对的两极,那也是错误的。相反,它们之中每一种形式都与他者以一种微妙的方式相互关联。“在场”——这是个体在任何行为情景中带入并运用的一种特征,而不管他人是否处于这一情景之中——总是以缺场为中介而进行的。所以,在场总是以缺场为中介的。没有缺场何谓在场?但是问题是:谁的缺场?是什么在缺场?为什么缺场?笔者认为,缺场作为共同在场的一种中介,主要指涉行动者的缺场。缺场变成了社会互动的一种基本情形,于是非直接的借助于更多知识和技巧的互动也就产生。在场就意味着缺场,所以这是社会生活的基本形态也是社会结构的制度化安排。

第三个追问:共同在场下我们关系世界中的常识知识是我们自己的吗?在入场之前我们带有一定的知识预设吗?对第二个问题,吉登斯受舒茨影响,有肯定地阐述。吉登斯认为:进入任何既定的共同在场情景中的个体总是在与其他参与者进行任何交流之前,或者至少与其他同类的参与者交流以前,就带有一个既定的个人传记,同时也具有他们之间可能分享的诸多文化预设。这就具有相当重要的隐含意义,因为个体在其日常行为的过程之中会经历不同的共同在场语境,而这些经验就有如他们在时间和空间路径中所经历的插曲。在这个意义上,各种语境之间的中介——行为者在时间—空间路径中的“移动在场”——强烈地影响到了所涉及的遭遇的性质。如果我们未能将对这种情景的分析与他们在群体和个人的延续生活中联系起来的因素相结合,那么可能再一次被误导我们对这些共同在场情境的讨论,或者使我们只能得出偏颇的结论。①参见安东尼·吉登斯《社会理论与现代社会学》,社会科学文献出版社2003年版,第149-150页。这些不同的文化预设很显然是以知识形式来存在的,或则直接地存在于知识行动中的。然而它的表现形式就是一种个人传记或者按照舒茨所说是一种生平境况,实质上也可以称为具有涉身化的地方性知识(local knowledge)。第一个问题,吉登斯并没有明说,但是很显然,行动者在入场前所带有的以知识形式表现的文化预设并不仅仅是行动者自身的,而是具有历史性的和结构化的,也就是说行动者在入场之前所带有的印记性预设不仅有自己在过去共同在场情景下的经验性知识,还有父母的、老师的以及与此相联系的知识树系。