参保机会、保障水平与医疗服务利用均等化

——基于广东省A市的地区差异分析

瞿婷婷,申曙光

(中山大学 岭南学院,广东 广州510275)

一、引 言

医疗服务利用均等是指无论社会经济特征(收入、种族、地域等)如何,有相同需要①的个体都能得到相同的医疗待遇,可简称为“同需同治”(Le Grand,1978)。但在现实中,国内外都普遍出现了医疗服务利用不均等的现象。近年来,作为我国医疗保障的主要组成部分,城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗三项社会医疗保险制度已覆盖全体城乡居民。因此,要深入考察国内不同地区的医疗服务利用及其均等化的影响因素,不仅不能忽略医疗保险的重要影响,还要特别注意我国医疗保险制度与国外的区别。

我国社会医疗保险实行属地管理,这使不同统筹地市之间社会医疗保险制度和医疗服务利用的差异很可能存在互为因果的内生关系。一方面,不同统筹地市之间社会医疗保险制度的差异将直接导致参保人的医疗服务利用差异;另一方面,不同统筹地市之间参保人医疗服务利用的差异也将促使决策部门针对本地市实际情况制定相应的社会医疗保险制度,从而不同统筹地市形成了不尽相同的社会医疗保险制度。然而,现有研究往往忽略了这种潜在的内生性问题。但是,同一统筹地市不同地区的参保人能够实现参保机会均等化。②参保机会均等是指无论是在政策制度规定层面还是在贯彻执行层面,所有个体都被纳入医疗保险制度的覆盖范围并享有相同的医疗保障(申曙光和侯小娟,2012)。可见,给定不同地区满足参保机会均等后,考察地区差异对医疗服务利用均等化的影响就能避免内生性问题,从而修正现有研究的偏误。

围绕医疗保险对医疗服务利用的影响,国内绝大多数研究都是基于对比医疗保险有无的视角。而如前所述,随着参保机会逐步实现均等化,有必要在现有研究的基础上进一步考察医疗保险的其他特征如筹资机制、保障水平等如何影响医疗服务利用及其均等化。其中,由于保障水平直接决定参保人医疗服务利用的实际价格——保障水平越高,参保人面临的实际医疗服务价格越低,因而将对医疗服务利用及其均等化产生重要影响(Manning等,1987)。但是国内还鲜有保障水平如何影响医疗服务利用及其均等化的相关经验证据。这不利于在实现参保机会均等化的现实背景下理解地区间医疗服务利用不均等的原因,也不利于明确如何完善现有医疗保险制度以促进医疗服务利用均等化。

此外,不同于一般商品,医疗服务利用是一个两阶段决策过程:第一阶段为触发决策阶段,由患者决定是否看病;第二阶段为频率决策阶段,主要由医生决定提供医疗服务的数量、复诊的次数等。医疗服务利用不均等在两个阶段都可能出现,并且由于两阶段的行为主体不同(第一阶段为患者,第二阶段主要为医生),不均等的表现形式、影响因素是不同的(Gerdtham,1997)。但是我国已有研究因数据所限没能针对这种两阶段决策特征建模,这使其结论无法区分不同决策阶段医疗服务利用不均等程度及其影响因素的差异。

综合以上分析,为了研究医疗保险基本全覆盖后我国不同地区医疗服务利用均等化的现状,同时避免不同统筹地市之间社会医疗保险制度与医疗服务利用的内生性问题,本文基于两部模型(Two-part model,或称Hurdle model),采用从广东省A市社会医疗保险信息管理系统中提取的城镇职工基本医疗保险参保人的微观数据,考察参保机会及保障水平对该统筹地市三个不同地区的参保人不同决策阶段医疗服务利用均等化的影响。本文的主要贡献包括:首先,为参保机会均等化后不同地区参保人不同决策阶段医疗服务利用不均等的现状及成因提供了全新的经验证据。本文立足于我国基本实现医疗保障全覆盖的现实背景和医疗服务利用两阶段决策的特征,基于两部模型来计算和分解集中指数,发现参保机会均等能在一定程度上促进地区间医疗服务利用均等化,从而深化和丰富了目前有关我国医疗服务利用均等化的研究结论。其次,通过考察保障水平对参保人医疗服务利用的影响,证实了存在过度医疗问题且阻碍了医疗服务利用均等化。本文发现,过度医疗问题表现为保障水平越高,则参保人频率决策阶段的医疗服务利用越多,据此可为如何完善我国社会医疗保险制度以促进医疗服务利用均等化探索新的思路。最后,本文的实证模型、研究结论均建立在从社会医疗保险信息管理系统中提取的实际微观数据的基础上,这有助于考察参保人医疗服务利用的真实特征和医疗服务利用不均等的实际程度。本文研究具有较强的政策含义,为我国推行“全民医保”及“新医改”的必要性和正确性提供了证据支持。同时,本文对于更好地理解现实中的过度医疗现象具有较强的启示意义。

二、研究方法与模型

我们先讨论如何采用集中指数来衡量医疗服务利用的均等化程度,然后探讨如何基于非线性模型分解集中指数。

(一)医疗服务利用不均等的衡量。文献中常用极差法、基尼系数、差异指数、Atkinson指数和集中指数来衡量医疗服务利用的均等化程度。集中指数因其定义的直观性和分解的简便性等优点得到了较为广泛的应用。为了便于对比不同地区参保人的医疗服务利用均等化程度、明确其不均等的原因,本文也选用集中指数来测度医疗服务利用的不均等程度。

对于(加权型)个体而非分组数据而言,将个体按收入从低到高排序后,集中指数(concentrate index)CM就等于(基于权重的)排名第i位的个体实际利用的医疗服务yi与其相对分数秩序Ri的(加权)协方差:

其中,N为样本量,wi为排名第i位(i=1,2,…,N)的个体所占权重,y是yi的样本均值,Ri=(i-0.5)/N。CM为零则表明不存在不均等,为正(负)则表明不均等有利于富(穷)人,或称存在亲富(穷)人的不均等。

除了可用式(1)的协方差法计算集中指数,Kakwani等(1997)证明了采用简便回归法也可以得到集中指数。这种方法在得到集中指数的同时还能得到其标准误,从而便于检验指数在统计上的显著性。因此,本文也采用该方法来计算集中指数CM。具体而言,对式(2)进行OLS回归③得到的系数δ1的估计值就等于CM。

然而,仅当个体的医疗服务需要不随其收入变化时,CM才能衡量不公平程度,否则就应当将其与需要的医疗服务的不均等程度Cn进行比较,即计算CM和Cn的差额得到水平不公平指数HI(horizontal inequity index)。类似于回归法求解集中指数,Van Doorslaer等(2000)证明了对式(3)进行OLS回归得到的系数δ2的估计值就等于HI。

现有文献常用住院天数、就诊次数等作为实际医疗服务利用yi的代理变量。在计算水平不公平指数时,Van Doorslaer等(2004)指出应当针对住院天数、就诊次数的数据特性——取值为非负整数的计数资料(count data)来建立非线性方程以预测个体需要的医疗服务。因此,需考虑与这类数据相联系的计数模型如泊松模型来减小预测误差。同时,实际数据往往存在过度分散问题(overdispersion)和过度零值问题(excess zeros)。前者将违背泊松模型关于方差等于均值的假设,此时要采用负二项(或称广义泊松)模型(McCullagh和Nedlder,1983)进行修正;后者与医疗服务利用决策阶段不同有关,应采用两部模型(Mullahy,1986)进行修正:用Logit模型和截断负二项模型来分别刻画触发决策阶段和频率决策阶段。本质上,Logit模型和截断负二项模型都是非线性模型,其一般形式可以写为:

当排名第i位的个体与医疗系统中其他个体的收入、非需要类因素的平均情况相同时,他需要的医疗服务便可以由式(5)得到:

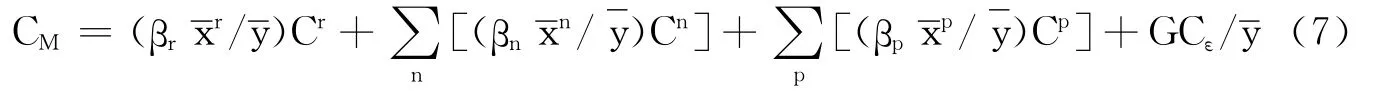

(二)医疗服务利用不均等的分解。通过进一步分解集中指数CM可以明确哪些因素引起了医疗服务利用不均等。早期对CM的分解往往基于线性的医疗服务利用方程,即设定yi和xri、xni以及xpi满足如式(6)所示的线性关系:

将式(6)代入式(1),便可将集中指数CM分解为收入、需要类因素和非需要类因素的贡献之和(Wagstaff等,2003),如式(7)所示:

然而,我们从式(4)看到,yi和以及之间实际上并不符合形如式(6)所示的线性关系。近年来,针对医疗服务利用属于计数资料及其两阶段决策的特点,越来越多的研究开始基于非线性方程来分解集中指数。Van Doorslaer等(2004)建议采用如式(8)所示的近似线性方程来分解集中指数。

式(8)不仅保留了Logit模型或截断负二项模型的非线性特征,也使我们可以通过将式(7)中的βj(j=r,n,p)替换为,从而在线性分解集中指数的框架下计算某个因素对CM的贡献,如式(9)所示:

三、数据来源与变量选取

(一)数据来源。本文数据来自中山大学社会保障研究中心承担的国家社会科学基金重大项目和重点项目对广东省广州市、佛山市、梅州市、江门市等14个地市的调研,在各个地市社会医疗保险信息管理系统中提取城镇职工基本医疗保险参保人的个人信息、缴费信息和报销信息等微观月度数据,时间跨度为2005年7月至2009年6月。

为使实证结果更具普遍性,本文选取其中一个经济发展在广东省处于中等偏下水平、在全国处于中等水平(地区生产总值在全国120多个大中城市中排名62位)的统筹地市A的三个不同地区作为研究对象,其人口结构等情况与全国大部分地市相似(参保群体的年龄结构呈“瓮”形分布),而其社会医疗保险制度的建立和发展也与我国其他地市类似。经当地管理部门证实,早年样本地市的医疗保险信息系统建设不尽完善,可能存在错误或遗漏登记等情况,因此本文选取最近一个社保年度,即2008社保年度(2008年7月至2009年6月)来呈现实证结果。

(二)变量选取。根据《A市基本医疗保险试行办法》,A市城镇职工基本医疗保险的报销范围为参保人特殊病种门诊⑤或住院医疗费用。鉴于患者的特殊病种门诊治疗一般不住院(即住院天数为零),本文选用门诊次数作为其医疗服务利用的代理变量。与现有文献一致,本文选用住院天数作为住院医疗服务利用的代理变量。即本文的被解释变量包括门诊次数和住院天数,区分这两种不同类型的医疗服务能反映不同病情(种)对医疗服务利用的不同影响。而解释变量包括收入、需要类因素以及非需要类因素。其中,选取性别、年龄和健康状况作为需要类因素。在非需要类因素中,除了选用文献中常用的居住地、职业状况、受教育程度、医疗资源可及性等变量以外,本文还引入了实际报销比例和医院等级来反映社会医疗保险的保障水平。通常而言,除报销比例外,保障水平还包括起付标准、最高支付限额(或称封顶线)等因素。按照规定,不同等级医院的起付标准不同,因而将医院等级引入医疗服务利用方程可以控制起付标准对医疗服务利用的影响。此外,鉴于参保人年度医疗费用超过最高支付限额的情况很少,保障水平的测度并没有考虑最高支付限额的影响。

相比于一般研究所采用的调查数据,本文选用的微观数据能更加准确和大范围地收集参保人的医疗服务利用情况。但是社会医疗保险信息管理系统更偏重记录参保人的缴费情况和医疗费用报销情况,因此本文为收入、健康状况和受教育程度选用了代理变量。首先,用参保人的缴费工资来代理其收入水平。根据规定,缴费工资等于参保人上年度月平均工资,从而能较好地反映其基本收入状况。其次,用参保人的待遇类别⑥来代理其健康状况。A市城镇职工基本医疗保险将参保人的待遇类别分为离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残人员以及普通工人。这种划分主要是为了照顾健康状况较差的特殊人群。最后,用起始工作年龄作为受教育程度的代理变量。一般来说,起始工作年龄越小,则受教育程度越低。综合以上分析,结合本文的数据来源,变量的计算方法见表1。

表1 变量定计

(三)描述性统计。我们共收集到2008社保年度特殊病种门诊医疗服务观测值353 447个,剔除相关变量数据缺失的样本(职业状况缺失1个、性别缺失14个、年龄缺失1个),最终保留观测值353 431个;收集到2008社保年度住院医疗服务观测值369 115个,剔除相关变量数据缺失的样本(职业状况缺失1个、性别缺失15个、年龄缺失1个),最终保留观测值369 098个。主要变量的描述性统计分析结果见表2。

医疗服务利用是我们最关心的变量之一。2008社保年度特殊病种门诊次数和住院天数的均值(中位数)分别为0.208(0)和0.658(0),意味着没有利用医疗服务的参保人占绝大多数,医疗服务利用呈右偏、厚尾的分布特征。这再次表明应当采用合适的非线性模型来拟合特殊病种门诊次数和住院天数。其他变量详见表2。

表2 描述性统计

四、实证分析

这里先估计医疗服务利用方程来预测参保人需要的医疗服务,以便计算水平不公平指数;然后计算不同地区触发决策阶段、频率决策阶段特殊病种门诊和住院医疗服务利用的集中指数和水平不公平指数;最后采用非线性方法分解集中指数以进一步分析造成不均等的原因。

(一)医疗服务利用方程的估计。采用两部模型估计特殊病种门诊利用方程的结果见表3。

从表3Logit模型估计结果中可以看到,所有地区的参保人在触发决策阶段的医疗服务利用都表现为:收入增加将显著提高参保人的就诊概率(地区1除外),男性就诊概率显著低于女性(地区1除外),年龄越大的参保人就医概率越高。

表3列(2)、列(5)和列(8)报告了在不考虑保障水平的情况下,采用两部模型中的截断负二项模型的估计结果。结果表明,不同地区收入和需要类因素对频率决策阶段特殊病种门诊次数的影响不仅表现出较大差异,而且多数与理论预期不相符。在进一步引入了实际报销比例、医院等级等反映基本医疗保险保障水平的变量后,我们发现不同地区收入和需要类因素对频率决策阶段特殊病种门诊次数的影响基本保持一致,并且符合理论预期,从而佐证了将保障水平引入医疗服务利用方程的合理性。值得注意的是,健康状况对门诊次数的影响存在较大的地区差异:在地区1,健康状况欠佳的参保人的门诊次数显著更少;在地区2,健康状况欠佳的参保人的门诊次数显著更多;在地区3,健康状况欠佳的参保人的门诊次数与其他人相比没有显著差异。造成这种地区差异的原因比较复杂,可能与健康状况存在一定的测量误差有关,也可能与没能控制住的地区差异因素有关。

表3 特殊病种门诊医疗服务利用方程估计

保障水平对不同地区频率决策阶段特殊病种门诊的影响表现出高度的一致性。首先,实际报销比例对所有地区的门诊次数都具有显著的正向影响;其次,所有地区的参保人在三级医院或二级医院的门诊次数都显著多于一级医院(尤其是地区3)。我们认为,实际报销比例对医疗服务利用的显著影响意味着很可能存在过度医疗。医疗保险的补偿效应容易引发参保人的过度需求或医生的诱导需求行为(Pauly,1968),本文的实证结果则为过度医疗的存在提供了直接的经验证据。医院等级对门诊次数的影响则更多地体现为医疗质量的影响,而非起付标准的影响。三级、二级医院的起付标准更高,理论上将降低参保人的就诊积极性,但我们实际观察到参保人在三级、二级医院的门诊次数显著更多。这正是由参保人对于特殊病种门诊的治疗偏好医疗质量更好的医院所导致的,其中可能不乏参保人“小病大治”的非理性选择。换言之,起付标准对参保人理性就医的约束有限,这对不同医院等级起付标准设计的优化提出了挑战。

表4分别报告了对3个地区参保人的住院医疗服务利用方程估计结果。

从表4Logit模型的估计结果中可以看到,类似于特殊病种门诊的估计结果,所有地区参保人触发决策阶段住院医疗服务利用同样表现出在其他因素相同的情况下,收入增加将显著提高参保人的住院概率,男性住院概率显著低于女性,年龄越大的参保人住院概率越高。

表4 住院医疗服务利用方程估计

在不考虑保障水平的情况下,不同地区收入和需要类因素对频率决策阶段住院天数的影响也存在较大差异。进一步引入实际报销比例、医院等级等变量后,在频率决策阶段,给定其他因素不变,首先,收入越高的参保人住院天数显著越少;其次,性别对住院天数的影响并不显著(地区3除外);最后,其他年龄组的参保人与30岁以下参保人相比的住院天数没有显著差异(地区2除外)。这些结果与特殊病种门诊利用方程的估计结果相似。但是健康状况对住院天数的影响则表现为所有地区健康状况欠佳的参保人的住院天数与其他人没有显著差异。这同样可能是健康状况的测度存在一定的测量误差引起的。

关于保障水平对频率决策阶段住院天数的影响,不同地区表现一致,但与特殊病种门诊的估计结果存在一定的差异:类似于特殊病种门诊,实际报销比例对所有地区的住院天数都具有显著的正向影响;但与特殊病种门诊不同的是,所有地区的参保人在三级医院或二级医院的住院天数都显著少于一级医院(地区1除外)。我们认为,实际报销比例对住院天数的显著影响同样意味着很可能存在过度医疗。而医院等级对住院天数的影响则包含了医疗质量和起付标准两方面的作用。一方面,三级、二级医院的起付标准更高,在一定程度上降低了参保人到该医院住院的积极性;另一方面,三级、二级医院的医疗质量更高,治愈效率更高,从而帮助病人更快地恢复健康,缩短了他们的住院天数。

(二)医疗服务利用不均等的检验。考虑到简单比较不同地区的集中指数以判断医疗服务利用不均等的地区差异缺乏统计检验的支持,本文采用自抽样法(Bootstrap)来检验地区间集中指数的差异是否显著。所有计算及检验结果见表5。

表5 地区间医疗服务利用不均等检验

就特殊病种门诊医疗服务而言,地区1和地区3的集中指数在触发决策阶段显著为负,而在频率决策阶段所有地区的集中指数与零没有显著差异。可以认为,各地区在触发决策阶段存在亲穷人的医疗服务利用不均等,在频率决策阶段则实现了“同需同治”。比较各地区的集中指数差异可以看到,尤其是触发决策阶段,经验p值的结果都表明地区间的不均等程度不存在显著差异。这意味着特殊病种门诊医疗服务利用在三个地区之间基本实现了均等化。水平不公平指数的检验结果表明,地区2和地区3在触发决策阶段存在亲富人的医疗服务利用不公平,但在频率决策阶段则实现了横向公平。由住院医疗服务的检验结果可知,触发决策阶段和频率决策阶段都存在亲穷人的医疗服务利用不均等(地区1除外)。与特殊病种门诊的均等化现状不同,住院医疗服务利用经验p值的结果表明不同地区在触发决策阶段的不均等程度存在显著差异,而在频率决策阶段的差异则不显著。这表明,住院医疗服务利用在三个地区之间存在一定程度的不均等。三个地区水平不公平指数的检验结果表现出高度的一致性,即各地区在触发决策阶段存在亲富人的医疗服务利用不公平,但在频率决策阶段则实现了横向公平,这与特殊病种门诊的检验结果相同。

综合以上分析,首先,在参保机会均等化的情况下,所有地区的医疗服务利用要么表现为亲穷人,要么实现了“同需同治”,这意味着参保机会均等有助于医疗服务向着有利于穷人的方向进行分配,有助于缓解他们“看病贵、看病难”的问题。Liu和Zhao(2006)的研究也表明,城镇职工基本医疗保险的实施使个人的重大医疗支出(out-of-pocket expenditures)朝着有利于弱势群体的方向进行再分配,促进了均等化。其次,地区间的医疗服务利用不均等出现在住院医疗服务的触发决策阶段。最后,在剔除医疗服务需要随收入变化的影响之后,特殊病种门诊和住院医疗服务在触发决策阶段都出现了亲富人的横向不公平现象。这说明参保机会均等还无法从根本上解决各地区亲富人的医疗服务利用不公平问题。总体而言,参保机会均等在一定程度上促进了地区间的医疗服务利用均等化。

值得注意的是,表5中t检验结果表明,无论特殊病种门诊还是住院医疗服务,尤其是在频率决策阶段,参保人需要的医疗服务平均而言都显著少于实际的医疗服务利用,从而佐证了确实存在过度医疗问题。

(三)集中指数的分解。以上分析表明,三个地区之间的医疗服务利用不均等出现在住院医疗服务的触发决策阶段。下面我们就三个地区触发决策阶段的住院医疗服务的集中指数分解为收入、需要类因素和非需要类因素的贡献之和,结果见表6,以明确各地区已经实现参保机会均等后,哪些地区差异引起了地区间的医疗服务利用不均等。

比较三个地区不同因素对不均等的贡献可知,每个地区收入对不均等的贡献显著为正,远远大于其他因素。而其他因素的贡献要么显著为零,要么显著不为零但数值十分接近于零,因而可以认为它们对不均等几乎没有贡献。

式(9)表明,收入的贡献由其样本均值、集中指数、偏回归系数以及医疗服务利用的样本均值决定。首先,平均而言,地区3参保人的收入水平最高;其次,三个地区收入的集中指数虽然在1%水平上显著为正,但数值都十分接近于零,表明各地区参保人的收入基本上均等地进行了分配,因而地区间收入分配的差异并不大;再次,三个地区收入的偏回归系数都在0.01左右(在1%水平上显著),表明收入对医疗服务利用的边际影响地区差异亦不大;最后,从表5中可以看到,三个地区参保人触发决策阶段住院医疗服务利用(取值为0或1)的均值依次为0.0239、0.0464和0.0524,表明平均而言,地区3的参保人住院医疗服务利用率最高。综合以上四方面因素我们可以看出,地区间收入水平和住院医疗服务利用率的差异是引起地区间触发决策阶段住院医疗服务利用不均等的主要原因。换言之,在各地区实现参保机会均等化的情况下,地区间医疗服务利用不均等主要源于收入水平和医疗服务利用率的差异。

表6 触发决策阶段住院医疗服务利用不均等分解

五、结 论

为了研究医疗保险基本全覆盖后我国不同地区医疗服务利用均等化的现状,同时避免比较不同统筹地市之间社会医疗保险制度与医疗服务利用的内生性问题,本文基于两部模型,采用广东省A市城镇职工基本医疗保险参保人的微观数据,考察了参保机会均等化及保障水平对该统筹地市三个不同地区的参保人不同决策阶段医疗服务利用及其均等化的影响。

医疗服务利用不均等的检验结果表明,总体上尽管所有地区的医疗服务利用要么表现为亲穷人,要么实现了“同需同治”,但在剔除医疗服务需要随收入变化的影响后,触发决策阶段医疗服务利用都出现了亲富人的横向不公平现象。这说明参保机会均等在一定程度上促进了地区间的医疗服务利用均等化,但无法从根本上解决各地区亲富人的医疗服务利用不公平问题。特殊病种门诊医疗服务利用在三个地区之间基本实现了均等化,但触发决策阶段的住院医疗服务利用在三个地区之间存在不均等,地区间收入水平和住院医疗服务利用率的差异是引起这种不均等的主要原因。

保障水平对不同地区频率决策阶段特殊病种门诊次数和住院天数的影响表现出高度的一致性,但对这两种类型医疗服务利用的影响有所不同。实际报销比例对医疗服务利用的显著影响意味着很可能存在过度医疗,而起付标准对参保人理性就医的约束有限。

总之,在不同地区实现参保机会均等化后,政府应努力缩小地区间收入和医疗服务利用率的差异,才能进一步促进地区间医疗服务利用的公平分配。同时,完善现有医疗保险制度要从合理设计报销比例和起付标准入手,努力控制过度医疗,并通过优化起付标准来引导参保人理性选择医疗服务,从而促进医疗服务利用均等化。

注释:

①医疗服务需要由疾病的性质或健康状况决定,不因患者收入、社会地位、居住地等的不同而不同,一般用健康(或疾病)状况、性别、年龄等因素来反映。容易与之混淆的概念是医疗服务需求,除了受到医疗服务需要的影响,医疗服务需求还受到预算约束、认识水平等其他个人因素的影响。

②由于三项社会医疗保险制度覆盖对象不同、筹资方式和标准不同、保障水平(报销范围、起付标准、最高支付限额和报销比例等)不同、药品目录不同、管理部门不同,参加不同医疗保险制度的参保人还尚未实现参保机会均等化。

③对于加权型数据,要采用加权最小二乘估计。

④E(yi|xji)的具体形式取决于函数G(·),G(·)随计数模型(Logit模型或截断负二项模型)的不同而不同。

⑤特殊病种门诊是指恶性肿瘤放(化)疗、肾透析、器官移植抗排异或患有糖尿病、冠心病、高血压Ⅱ期以上、肝硬化、类风湿关节炎、精神病等病种的门诊治疗,全国各统筹地区对特殊病种门诊治疗的病种规定不尽相同。

⑥参保人没有使用医疗服务可能源于其身体健康,也可能是其他原因导致他无法使用医疗服务。因此,用参保人以往医疗服务的利用情况来代理其健康状况同样存在测量误差。

[1]樊丽明,解垩.公共服务均等化背景的城乡医疗保险整合:山东的调查 [J].改革,2009,(6):86-92.

[2]申曙光,侯小娟.我国社会医疗保险制度的“碎片化”与制度整合目标 [J].广东社会科学,2012,(3):19-25.

[3]解垩.与收入相关的健康及医疗服务利用不平等研究 [J].经济研究,2009,(2):92-105.

[4]Gerdtham U G.Equity in health care utilization:Further tests based on hurdle models and Swedish micro data[J].Health Economics,1997,6(3):303-319.

[5]Kakwani N,Wagstaff A,Van Doorslaer E.Socioeconomic inequalities in health:Measurement,computation,and statistical inference [J].Journal of Econometrics,1997,77(1):87-103.

[6]Liu G G,Zhao Z.Urban employee health insurance reform and the impact on out-ofpocket payment in China[J].The International Journal of Health Planning and Management,2006,21(3):211-228.

[7]Manning W G,Newhouse J P,Duan N,et al.Health insurance and the demand for medical care:Evidence from a randomized experiment[J].The American Economic Review,1987,77(3):251-277.

[8]McCullagh P,Nedlder J A.Generalised linear models[M].London:Chapman & Hall,1983.

[9]Mullahy J.Specification and testing of some modified count data models[J].Journal of Econometrics,1986,33(3):341-365.

[10]Van Doorslaer E,Wagstaff A,Van Der Burg H,et al.Equity in the delivery of health care in Europe and the US[J].Journal of Health Economics,2000,19(5):553-583.

[11]Van Doorslaer E,Koolman X,Jones A M.Explaining income-related inequalities in doctor utilisation in Europe[J].Health Economics,2004,13(7):629-647.

[12]Wagstaff A,Van Doorslaer E,Watanabe N.On decomposing the causes of health sector inequalities with an application to malnutrition inequalities in Vietnam[J].Journal of Econometrics,2003,112(1):207-223.