明末清初拟话本小说疾病叙事的理学隐喻

··

所谓疾病叙事,一般而言,是指文学作品中涉及疾病或以疾病描写为载体的相关叙事。然而,疾病叙事的旨归不是身体疾病本身,而是透过疾病反思社会文化,反思个体与群体的关系,进而寻求疗救的良方。明末清初的拟话本小说中有很多关于疾病的叙事,且大多与善恶报应相关联,属于生理范畴的疾病因此被转换成一种道德评判或者政治态度。由于明末清初的理学语境,拟话本小说的疾病叙事更多地传达出小说家的理学旨趣,即疾病叙事具有理学隐喻。

一

综观明末清初拟话本小说中的疾病,有生理的,如不孕不育、疮癞、弱疾、心疾之类;有心理的,通常表现为行为恍惚、狂语呓语、自残身体等。小说中,疾病叙事主要有两种模式:一是因为作恶,患某种疾病,甚至病重致死;二是患有某种疾病,因为行善,疾病痊愈。前者侧重于“致病”之因,后者侧重于“治病”之方。整体上看,作者倾向于以“号脉”为主,次及于“开药方”。

从话本小说有关疾病的叙事看,致病之因很多。有因贪色致病者。《喻世明言·蒋兴哥重会珍珠衫》中,陈商遇盗受惊吓,发寒发热,郁症、怯症、相思症并发至死。小说指出,这是陈商勾引他人之妻所受的报应。同书《新桥市韩五卖春情》中,吴山病加重,肚疼尿血,几死。其因在于色欲过度,以致脱阳。《警世通言·蒋淑珍刎颈鸳鸯会》的蒋淑珍,《初刻拍案惊奇·乔兑换胡子宣淫》的胡生与狄氏,《醉醒石·失燕羽作法于贪》中的吕孝廉第五子犯病身亡都与贪色有关。

有因谋财欺心致病者。《初刻拍案惊奇·酒谋财于郊肆恶》中丁戌谋夺财产并害人致死,被仇人附体,自打自家,揭露自身罪恶。《二刻拍案惊奇·迟取券毛烈赖原钱》中,陈祈晕死七天,醒后害起心痛来,起因是谋家产,典田欺心。同书《贾廉访赝行府牒》中,为谋财产诬告他人并致其死亡的巢大郎因此事“恹恹气色,无情无绪,得病而死”。《行孝子到底不简尸》中陈喇虎为钱,唆使简尸,被鬼魂报复,浑身起癞,半载而亡。

有因贪酷狠毒而生病致死者。《石点头·贪婪汉六院卖风流》中吾爱陶揽公事,武断乡曲,贪酷害命,后被王大郎附体索命,受尽诸般苦楚而死。《型世言·妙智淫色杀身》中的徐州同贪酷,诬和尚为盗,并致其死亡。其子亦怀贪婪之心。此后,徐州同“惊忧悒郁,感成一个怔忡”,病重而亡;其子也行为乖戾,疑神疑鬼,以致杀妻受刑。《醉醒石·惟内惟货两存私》中的魏推官得人六百金,捉生替死,因而病弱,不几年身死。

有因不孝、不慈、不仁、不礼而生病者。《西湖二集·姚伯子至孝受显荣》入话中,曹保儿欲杀母,七窍流血,三日而死;周震做秀才后不认父,患病久,盲双目,作驴鸣而死。《五色石·续箕裘》韦氏向丈夫谗言,致使丈夫勒杀前妻之子,其仆刁氏参与此事。事发后,韦氏心神恍惚;刁氏病,热极狂语。《无声戏·移妻换妾鬼神奇》中,陈氏为独霸丈夫,陷害杨氏,并离间正妻杨氏与丈夫的关系,后被鬼神附体,遭受棒责,患上猪癞,久病不治。《西湖二集·李凤娘酷妒遭天谴》中,李凤娘极为嫉妒,以残酷的方式对待其他妃嫔。后来,李凤娘被她害死的黄妃附体,受尽诸苦而亡。

有因心生恶念而患病者。《二刻拍案惊奇·韩侍郎婢作夫人》中,徽商一起心占有爱娘,便头疼。尤其是《西湖二集·文昌司怜才慢注禄籍》中的罗隐,因为生杀人之念,由相貌堂堂的男子汉变得人不像人鬼不像鬼。从病理学而言,这依旧是一种疾病。

还有其它原因患病者。《警世通言·杜十娘怒沉百宝箱》中,孙富挑唆李甲卖杜十娘,十娘跳江而亡。以此事,孙富受惊,得病卧床月余,终日见十娘诟骂,奄奄而逝。李甲“终日愧悔,郁成狂疾,终身不痊”。《八洞天·培连理》莫豪作诗讥讽残疾人,染目疾,眼瞎。《石点头·江都市孝妇屠身》中,扬州饥荒,宗二娘卖肉屠身,以使丈夫能归养婆婆。凡买宗二娘肉吃者,都七窍流血而死。

“正是那些被认为具有多重病因的(这就是说,神秘的)疾病,具有被当作隐喻使用的最广泛的可能性,它们被用来描绘那些从社会意义和道德意义上感到不正确的事物。”在话本小说中,疾病似乎总与恶(或某种不善)相连,成为不良德性或行为的外显。以此,治疗疾病的手段在于改变患者的世界观、价值观及其行为方式。因而,诊断者往往从道德角度指出患者患病之因,将行善作为治病的良方,患者也常常从道德评判的角度思考自身的不足,并致力行善以期补救。可以说,行善或善行往往是治疗疾病的最有效的手段。

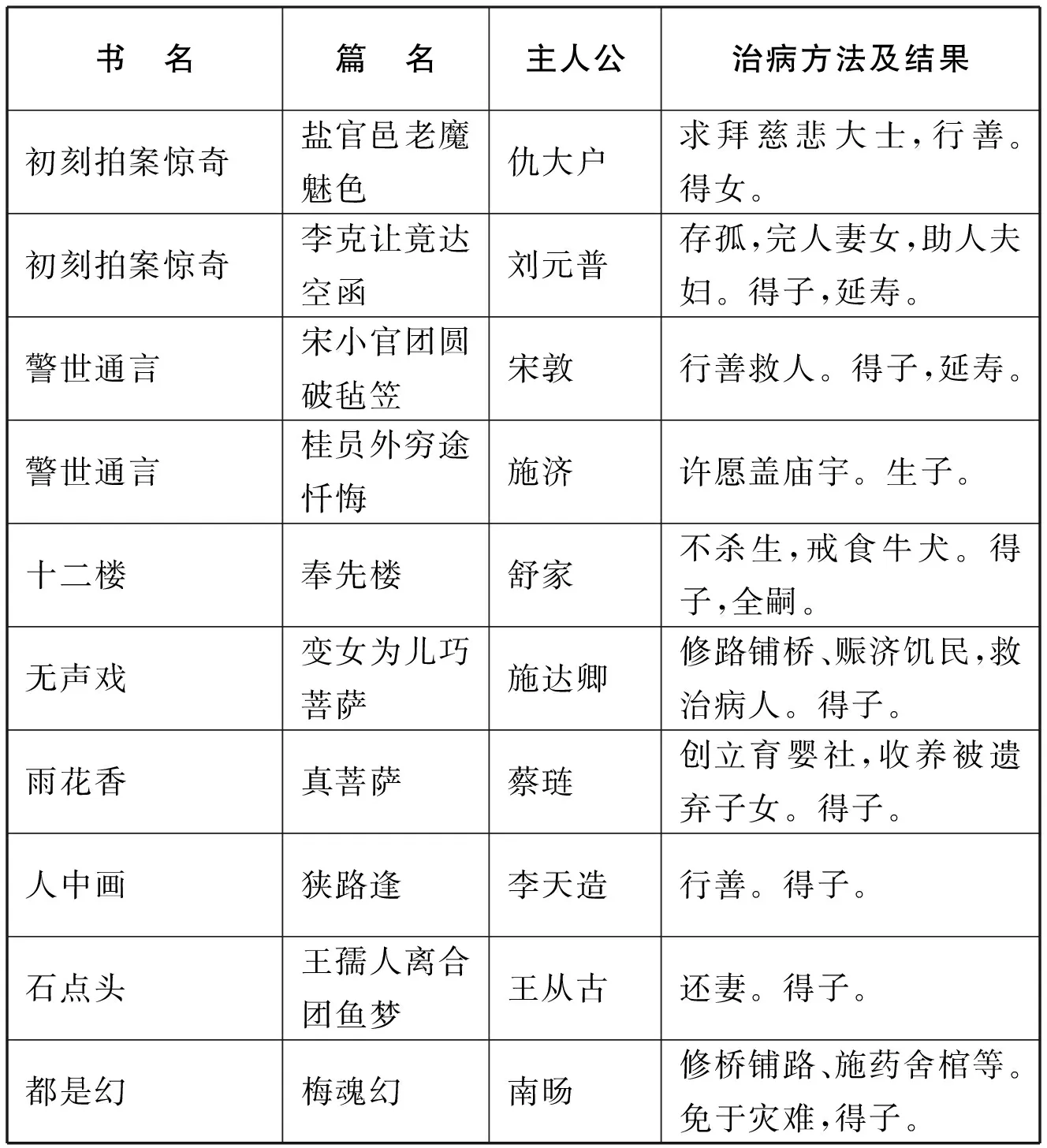

在以家族为本位的古代社会,子嗣既是自身生命的延续,是现世生命存在的标志,也是死后世界是否有“血食”、是否有人祭祀的关键。不育者为求子嗣,想尽了各种办法。而其中最见效的一种治病方式,便是行善。下表是话本小说中治疗不育之症并取得效果者:

书 名篇 名主人公治病方法及结果初刻拍案惊奇盐官邑老魔魅色仇大户求拜慈悲大士,行善。得女。初刻拍案惊奇李克让竟达空函刘元普存孤,完人妻女,助人夫妇。得子,延寿。警世通言宋小官团圆破毡笠宋敦行善救人。得子,延寿。警世通言桂员外穷途忏悔施济许愿盖庙宇。生子。十二楼奉先楼舒家不杀生,戒食牛犬。得子,全嗣。无声戏变女为儿巧菩萨施达卿修路铺桥、赈济饥民,救治病人。得子。雨花香真菩萨蔡琏创立育婴社,收养被遗弃子女。得子。人中画狭路逢李天造行善。得子。石点头王孺人离合团鱼梦王从古还妻。得子。都是幻梅魂幻南旸修桥铺路、施药舍棺等。免于灾难,得子。

以祈子嗣为目的行善,不唯治愈了不育之症,有些还增加了额外报酬:延寿或免于灾难。此外,一些其它的疾病也常因主人公的善行而治愈。如《醒世恒言·陈多寿生死冤家》陈多寿患癞疮,久治不愈,妻朱多福不离不弃,“天意”凑巧,治好了癞病。《型世言·寸心远格神明》中林妙珍祖母病重,妙珍割肝相救,孝心感天,祖母病好。“有德则乐,乐则长久”(《左传·襄公二十四年》),“大德必得其寿”(《礼记·中庸》)。行善不仅能治病,还能健身延寿。《雨花香·出死期》中钱广生寿算只三十五,他诵经、救难赈饥,寿至一百零六。《醉醒石·救穷途名显当官》中,姚君管理狱事多行善,寿至九十。

二

明清之际,程朱理学、阳明心学、实学日趋交汇,经世致用的思想渐行于世,关于人欲与天理、心性与践履关系的探讨更趋深入。小说家借疾病叙事,以文学的形式形象地表达了对此问题的看法,做起了理学的传声筒。

(一)天理与人情

天理与人欲并不是截然对立的。张载认为,“饮食男女皆性也,是乌可灭?”朱熹亦云:“人欲便也是天理里面做出来。虽是人欲,人欲中自有天理。”到明清,关于天理与人欲的关系认识日渐深入。李贽公开声明“穿衣吃饭,即是人伦物理”;王夫之在关于天理与人欲的问题上提出:“人欲之各得,即天理之大同”,“天理之充周,原不与人欲相对垒”,“私欲之中,天理所寓”,“人情之通天下而一理者,即天理也”。戴震也宣称:“天理者,节其欲而不穷人欲。”这些观点肯定了民众要求生存的物质欲望的合理性,肯定了天理与人欲的相融关系。

如明末清初大多数思想家对待情欲与天理的关系一样,拟话本小说家并不反对人欲,而是认为人情即物理。《警世通言·蒋淑真刎颈鸳鸯会》云:“单说着‘情色’二字。此二字,乃一体一用也。故色绚于目,情感于心,情色相生,心目相视,虽亘古及今,仁人君人,弗能忘之。”但冯梦龙倡情,实则基于情乃理之维的观念:“世儒但知理为情之范,孰知情为理之维乎。”并认为,以理说理不如以情说理,“忠孝节烈之事,从道理上做者必勉强,从至情上出者必真切”。以情维理,以情护理,情理相合是话本小说家共同的追求。

天理可满足人情。朱多福嫁与陈多寿,是出于对信义的坚守及女子不嫁二夫的立场。因对天理的维护,“上天”最终治好了陈多寿的癞病,给朱陈二人以美满结局。节欲而不穷欲,倘若能适当节制个体欲望,推行天理,则二者可以同时得到满足。施达卿、宋敦等不育,却因广行善事,推行仁义,最终治好了不育之症。

(二)心性与践履

心性是理学的关键词,“心即理”、“性即理”、“心即性”等表述比较多。心性也是话本小说中使用频率比较高的词,如“面相不如心相准,为人须是积阴功。假饶方寸难移相,饿莩焉能享万钟”(《喻世明言》卷九);“湛湛青天不可欺,未曾举意已先知”(《拍案惊奇》卷一一);“劝君莫把欺心使,湛湛青天不可欺”(《醒世恒言》卷二十);“举心动念天知道,果报昭彰岂有私”(《警世通言》卷五)等。

三

话本小说家都是深受儒学影响的知识分子,他们密切关注社会,关注现实人生,具有强烈的救世情怀。小说家自诩为医生,欲借小说医治社会者不在少数。他们普遍认为小说可以调节人的情感,意志与理智之间的冲突,内可消除人的精神障碍,外可调节人际关系。以此,小说不仅是治疗和解除自身忧愤和痛苦的良药,也是治疗社会之病的良药。

注

:

② 张载《张载集·正蒙·乾称》,中华书局1978年版,第63页。

④ 李贽《焚书·答邓石阳》,《李贽全集》(第一册),社会科学文献出版社2010年版,第8页。

⑤⑥ 王夫之《读四书大全说》卷六,《船山全书》(第六册),岳麓书社1988年版,第639、799页。

⑦⑧ 王夫之《四书训义》卷二十六,《船山全书》(第八册),岳麓书社1988年版,第91、120页。

⑨ 戴震《孟子字义疏证·原善》,中华书局1982年版,第11页。

⑩ 冯梦龙《情史略论》,岳麓书社1984年版,第36页。