日本近世怪异小说与《剪灯新话》

——以《金凤钗记》的日本翻案为例

··

日本近世怪异小说贯穿整个近世文学发展史,因其融摄了中国志怪的各类怪异题材、情节元素、文学方法,它也成为研究日本近世文学与研究中国文学在海外传播、影响的重镇。事实上,日本“怪异小说”并非近世才有。《日本灵异记》、《今昔物语集》、《古今著闻集》、《宇治拾遗物语》等上代到中世的小说集里面已经收录了大量的怪异作品。所谓“怪异小说”又称作“怪谈”或“怪异谈”,是指以神奇鬼怪、变化异常、荒诞不经为内容的小说。它与中国志怪、传奇小说有着诸多共性。

随着《剪灯新话》等大量明刊本文言小说、小说类书以及白话小说的舶载传入,日本近世作家掀起了以它们为粉本的翻案潮流。浅井了意的小说集《伽婢子》便是具有创世纪意义的作品。它一经问世,便引起了读者的极大兴趣,形成了长达200多年的日本怪异小说之“牡丹灯笼现象”。

《剪灯新话》约在1482年前后传入日本;16世纪中的《奇异杂谈集》收录了《金凤钗记》、《牡丹灯记》、《申阳洞记》三篇日译文本;16世纪末林罗山在《怪谈全书》中缩译了《金凤钗记》。1648年经朝鲜垂胡子集解的《剪灯新话句解》被配以日文训点整本刊刻(和刻本)。因此,浅井了意在以《金凤钗记》为粉本创作《深红衣带》之前,至少有四个前文本可以参考。透过这些文本的比较,不仅能够准确认识《剪灯新话》等中国志怪小说对日本近世文学的影响,更可以探讨中日怪异小说在文化心理、叙事方法、故事类型、审美旨趣方面的异同。

一、中国怪异小说文本在日本传播过程中的跨文化问题

中国志怪传奇小说在日本传播时,往往被日本作家当做文本素材加以利用。这种使用本国或外国文学作品进行重写的创作活动叫做“翻案”。以往的翻案研究侧重考察新文本与原典在人物、故事情节、主题等方面的异同。但是日本作家利用中国文学文本进行翻案时面临的“跨文化”问题却少有人关注。

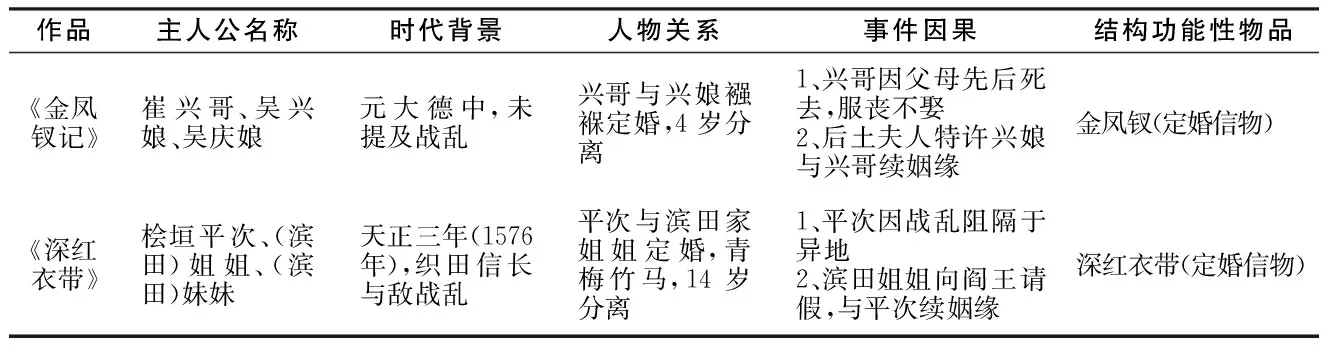

《金凤钗记》与《深红衣带》基本相同,都讲述了两家父母为孩子订立了婚约,但因男方远赴他乡,女方大女儿苦等未婚夫迎娶,未果而死。之后她的死魂附在妹妹身上与回乡的未婚夫幽合、私奔。最后大女儿死魂自曝附体妹妹的真相,要求父母答应未婚夫与妹妹结婚,并在父母应允之后消失。两个作品主要在时代背景、人物关系、事件因果以及结构功能性物品等五个方面存在差异。而这些差异,无不与日本作家如何理解、处理原典里面的中国文化因素直接关联。

表1 《金凤钗记》与《深红衣带》的主要差异

(一)故事开端的事件因果设置

原作记述崔兴哥一家因父亲游宦远地,父亲“理官而卒,母亦先逝数年矣,今已除服”。所谓“除服”,即除去丧服。根据《礼记》的《三年问》可知,中国古代士人凡遇到直系亲属去世时,不能科举、仕宦、婚礼等,唯有等到三年丁忧期满,除服。所以崔兴哥父母相继去世,他丁忧的时间约五六年亦属常理。

关于崔兴哥迟迟不能迎娶吴兴娘的原因,《剪灯新话句解》和《怪谈全书》都未解释。《奇异杂谈集》的作者则积极地向读者介绍中国文化。他解释到:“中国官员任职三年一届,或有连任,故五年、十年都有可能留在任所不能擅离。”可见,他并未能领会瞿佑的原意。这也反映了当时的日本人不熟悉中国的丁忧之制。而浅井了意在《深红衣带》之中将男女不能完婚的原因归于战乱,既合乎情理,又免去了为异国礼制作注解的麻烦。这种选择既是受瞿佑喜用元末战乱作为小说背景的影响,也与浅井了意精通日本战国历史有关。

(二)中日怪异小说里面的女性形象

首先,从表1可见,兴哥与兴娘除了双方父母为他们定的襁褓之约以外,并无爱恋之情。平次与滨田家的姐姐不仅有正式婚约,而且二人从小就情投意合,恋情深厚。其次,兴娘不是死于思恋之情,而是死于遵守信义之煎熬。而从滨田姐姐的言行与生前诗句,都能看出她对平次极深的爱恋。可见,前者受禁锢于道义,后者以道义维护爱情。这一点也可从男主角的行为获得印证。兴哥捡到庆娘轿中掉出的金凤钗时,立刻想到归还。而平次则是直接将衣带揣入怀中,回到住处睹物思人。足见两对男女的情感存在差异。再者,庆娘与滨田家妹妹(二者已经被姐姐灵魂附体)夜访男主人公的言行不一样。庆娘借用礼仪道德与官府法令诱逼兴哥与她幽合,话语之中极尽诬赖与强逼的意思。而滨田家妹妹则晓之以理,动之以情,其话语表现出一个闺中女子对爱情的大胆和执着。

(三)翻案过程中的潜文本丢失现象

《金凤钗记》与《深红衣带》在另一个事件因果的设置上也存在差异。《金凤钗记》中兴娘死去之后,后土夫人怜惜她一段姻缘不能圆满,不但收留兴娘帐下听差,还特批一年假期,让兴娘成全夙缘。而浅井了意在跨文化翻案过程中,将后土夫人改换成阎王,将原作中的道观祭拜改变为平次与滨田妹妹办了许多佛教法事以镇魂(详见下表2)。这种事件因果的更改,造成了原典中的潜文本的丢失。

表2 朝鲜、日本的相关文本对后土夫人、琼花观等的解释

不过,日本作家在翻译、翻案过程中似乎并未注意到瞿佑巧妙用典的文心,忽略甚至丢失了潜文本。由于《剪灯新话句解》对后土夫人和琼花观都做了注解,而且《奇异杂谈集》将“后土夫人”用“冥官”代称,可见著者也知道后土夫人是执掌冥司的神。但是他却把《金凤钗记》里面的“琼花观”解释成“一座山上的寺庙”,把“命道士建蘸”翻译为“请一个名叫‘逢蘸’的道士作法事”。相对而言,《怪谈全书》对《金凤钗记》的缩译比较准确。

从潜文本的“存废”可以考察日本作家对中国文化的不同态度与处理方法。例如《奇异杂谈集》的作者在翻译文本中积极介绍中国文化。而浅井了意用衣带巧妙地置换了金凤钗,并把中国的社会制度、道德伦理以及地方性文化背景一并抹除。其实,不论是注解还是删改,都体现了日本作家跨文化意识的“在场”。

三、叙事方法与故事类型

从叙事方法上来看,两个作者都使用了世事难料,好事难成,人鬼殊途的悲剧式开头进入正题。故事在悲剧气氛中,随着男主人公幽合美女的艳异情节而逐步展开。随后二人私奔,然后又回到女方父母家以请求父母饶恕私奔之罪。此时故事迎来了高潮。故事结尾,女主人公(姐姐鬼魂)“冥数”已了,夙愿已成;男主人公和女主人公的妹妹结成夫妇。整个故事起于悲剧,圆于喜剧,是两个作品共有的叙事策略或结构。虽然这两个作品均属于冥婚故事,但是它们在怪异情节的构思方面存在差异。

(一)离魂型故事的特点与生魂离体

《金凤钗记》的起点是中国志怪小说中的离魂型故事。例如《太平广记》卷358的《无名夫妇》、《庞阿》和《离魂记》等均可视为其“鼻祖”。这些离魂型小说具有共同的特点:一是活人的灵魂(生魂)能游离于身体之外;二是这些生魂依旧能保持本人相貌,能看得见摸得着,近似于肉体,甚至还能生儿育女(如倩娘);三是生魂离开身体会导致身体处于僵直、毫无意识的状态。这些故事有关生魂离体的描述与中国古人对梦的认识关系密切。一旦活人的灵魂离开身体,人就进入了梦的状态。例如,石氏女的生魂脱离身体之后,一旦遭遇袭击,生魂便会逃回身体,接着她本身便会恢复意识而醒来。《离魂记》的倩娘(实为魂魄)“徒行跣足而至”的一幕也揭示了她应该正处于卧床或者睡梦的状态。

(二)冥婚型故事与死魂附体

可是死魂附体与生魂离体的情形却大不相同。从《列异传》所辑《公孙达》、《风俗通》所收《张汉直》(《太平广记》第2499-2503页)等可见,死魂一旦依附在活人身上,活人的灵魂和肉体都可能被死魂所控制。同样,兴娘、滨田姐姐的魂魄也属于死魂或死灵。它们脱离尸体,并通过依附于妹妹(庆娘、滨田妹妹)的身体而行婚合之事。

由此可见,尽管《金凤钗记》、《深红衣带》承袭了《离魂记》等部分离魂情节和构思,但因它们各自的灵魂性质有别,故而前二者并不能简单地归为离魂型故事。笔者认为,它们应当属于冥婚加死魂(死灵)附体的故事类型。中日两国在灵魂观、定命论思想上的共同基础,也为浅井了意理解、接受并利用《剪灯新话》等中国志怪传奇进行翻案提供了可能。

(三)祭祀和镇魂——两个冥婚型故事的差异

四、怪异小说的结构功能性物品及其美学传统

(一)合礼合情的改编——从金凤钗到深红衣带

第二,浅井了意改用衣带表明双方正式缔结了婚约,既符合日本近世文化习俗,又为滨田姐姐坚持等待情人兼未婚夫平次,并让滨田妹妹(被姐姐死魂附体)替自己嫁给平次创造了更加合理的借口。

第三,浅井了意将原典里面的金凤钗换成深红衣带,还有暗示、隐喻的意图。日本女子着和服必须扎束各式衣带才能防止身体外露。一旦解开衣带,不仅关乎女子贞洁,更意味着身体的托付。这一点与浅井了意在《牡丹灯笼》中使用“下纽”(内衣纽扣)一词,隐喻男女之间发生肌肤之亲类似。

(二)怪异小说之结构功能性物品

其次,在《金凤钗记》、《深红衣带》之前的冥婚型故事中,钗子、指环、胭脂盒等首饰也频频出现。仅以《太平广记》为例,卷316《韩重》、《卢充》、《刘照》,卷317《吴祥》,卷318《王恭伯》都出现了男女互赠或死者一方赠与对方首饰、珠宝等物品的情节。因为这些物品本是死者陪葬之物,一旦再现于人间,则会引起世人的惊异。进而,到了兴哥和平次,他们在向岳父母解释自己携其女儿私奔之事时,拿出了金凤钗或深红衣带作证。

由此可见,除了前面所举的三个故事以外,其余故事里面出现的衣带、钗钏等首饰成为冥婚故事中重要的情节元素。这些元素起到了推动整个故事发展的重要作用。从叙事功能的角度来看,它们都具备了结构功能的性质。因此,笔者将其称作“结构功能性物品”,即情节线索。

(三)怪异小说之“以征其实”的美学传统

干宝等小说家是以纪实的态度从事志怪采录和编纂的。因此,即使是在虚构成分多,荒诞怪异特色浓厚的志怪传奇里,作者也常常一方面极尽描摹、渲染怪异之能事,一方面又会强调事件的客观真实。所以笔者认为志怪传奇小说中存在着“以征其实”的传统。而这种传统通常以结构功能性物品或人的形式表现出来。而《秦树》等故事里面所出现的衣带、指环、明珠等,除了具有叙事结构的功能以外,它们穿梭于阴阳两界,见证人鬼殊途的奇幻爱情,其本身也为志怪传奇小说增添了怪异、荒诞的美学效果。显然,浅井了意领会到了中国小说家“以征其实”的传统技法与怪异美学精华,把金凤钗换成衣带,赋予作品虚构之下的真实性、合理性以及更丰富的暗示性、怪异性。

五、余 论

注

:① [日]鈴木敏也《近世日本小説史》,目黒书店1922年版,第190页。

② [日]山口剛《怪談名作集》,日本名著全集刊行会1927年版,第1-22页。本文所引《怪谈全书》在第423-426页。

③ [日]太刀川清《牡丹灯記の系譜》,勉誠社1998年版。书中详细梳理了《剪灯新话》之《牡丹灯记》对日本近世怪异小说的影响问题。

④ [日]坂卷甲太《浅井了意·怪異小説の研究》,新典社1990年版,第204-209、217-238页。

⑤ [日]松田修、渡辺守邦《伽婢子》(新日本古典文学大系),岩波书店2001年版,第399-489页。此处附录的《剪灯新话句解》即为和刻本,《金凤钗记》在第416-419页。季羡林《韩国藏中国稀见珍本小说》第二卷(中国大百科全书出版社1997年版)为朝鲜刻本。

⑥ 《伽婢子》第43-51页,日文原题“真紅撃帯”笔者译为“深红衣带”。严绍璗译为“通红的系带”(《中日古代文学关系史稿》,湖南文艺出版社1987年版,第349页);张龙妹译为“深红击带”(《〈剪灯新话〉在东亚各国的不同接受》,《日语学习与研究》2009年第2期)。日语“撃帯”一同“組み帯”,是一种用丝线拧成细绳再编织而成的,两端配有流苏的衣带。详见:小学館国語辞典編集部《国語大辞典》,小学館1982年版,第243、572页。

⑦ 朱彬《礼记训纂》,中华书局1996年版,第842-845、630页。

⑧ [日]朝倉治彦,深沢秋男《仮名草子集成·第二十一巻》,東京堂1998年版,第235页。

⑨ 乔光辉《明代剪灯系列小说研究》,中国社会科学出版社2006年版,第94-97页。

⑩ 据考,浅井了意曾将林罗山用汉文写作的《将军家谱》翻译为日语,精通《甲阳军鉴评判》等历史、军事书籍。详见《伽婢子》的解说,第501-503页。