循证护理在清洁灌肠中的应用效果

金红霞

清洁灌肠是临床上常用的护理操作之一,尤其在肠道检查与手术前更为必要。在临床中采用《基础护理学》[1]的传统清洁灌肠方法进行肠道准备时,患者常出现耐受性差、灌肠液外溢、肛周水肿等问题,灌肠效果不理想,灌肠次数多,同时增加了护士的工作量。为了减轻患者的不适,更好地达到清洁肠道的目的,我科对30例行清洁灌肠的患者运用经循证后的新清洁灌肠法,获得了满意效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2012年2~5月我科收治的行清洁灌肠患者58例,其中男28例,女30例。年龄26~65岁,平均45岁。将其随机分为试验组30例和对照组28例。两组患者在性别、年龄、病种等方面比较无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 对照组 采用传统的清洁灌肠方法,即患者取左侧卧位,灌肠液面距肛门40~60 cm,润滑肛管排气后插入7~10 cm,灌肠完毕后拔除肛管,保留5~10 min后排便,反复插肛管灌肠,直至干净为止。

1.2.2 试验组

1.2.2.1 确定问题 传统的清洁灌肠法取左侧卧位,肛管插入10 cm,灌肠过程中常出现灌肠液外溢、灌肠液灌入少、患者耐受性差、灌肠次数多、灌肠效果不理想等问题,并且多次插管常使肛管皮肤及肠道黏膜损伤。

1.2.2.2 循证支持 查询相关系统文献数据库,对检索所得文献从科研设计的严密性,结论的有效性、实用性等方面进行综合评审,得出最佳证据。清洁灌肠质量与灌肠体位、肛管插入深度等有关[2]。闫立红[3]认为传统卧位灌肠时,直肠、结肠处在同一平面,两者间不存在压力差,不利于灌肠液进入结肠。许静涛等[4]认为灌肠液在直肠累积达150~200 ml时,直肠壁感受器发生强烈兴奋,通过神经反射产生便意,肛门外括约肌舒张,使灌肠液外流,多数患者被迫中途停止而排便。李亚莉等[5]认为传统清洁灌肠肛管插入7~10 cm,灌肠液直接进入直肠,结肠内粪便未充分软化的情况下,直肠压力迅速升高,使患者腹胀、便意、灌肠液外流,且因多次插入肛管,刺激齿状以下肛门神经,使患者疼痛不适。赵巍等[6]提出肛管插入20~25 cm可使灌肠液直接到达乙状结肠,避免了液体对直肠直接刺激引起的排便反射。贺翠等[7]认为清洁灌肠次数多,增加了肛管皮肤及直肠黏膜损伤的几率。

1.2.2.3 循证运用 通过对相关研究的结论与临床实践相结合,将可靠又适用于患者的最佳证据运用于患者,并与患者及家属的愿望相结合,制定出如下操作规范:做好患者的解释工作,以取得配合。患者取膝胸卧位 ,灌肠液面距肛门40~60 cm,肛管润滑排气后经肛门缓慢插入,插入长度为20~25 cm,同时嘱患者放松,缓慢灌入灌肠液,如患者有便意,夹闭肛管,嘱患者直接将大便排入便盆中。操作的整个过程中,用钳子固定好肛管,防止肛管退出,如此反复进行,直到干净,拔出肛管。

1.3 观察指标 比较两组患者肠道清洁所需的灌肠次数及灌肠过程中的不良反应,不良反应包括灌肠液外溢、腹痛腹胀、肛周水肿疼痛等。

1.4 统计学方法 采用PEMS 3.1统计学软件进行分析,两组患者的灌肠次数比较采用两独立样本Wilcoxon秩和检验,灌肠过程中的不良反应发生情况比较采用两独立样本χ2检验。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 两组患者灌肠次数比较(表1)

表1 两组患者灌肠次数比较(例)

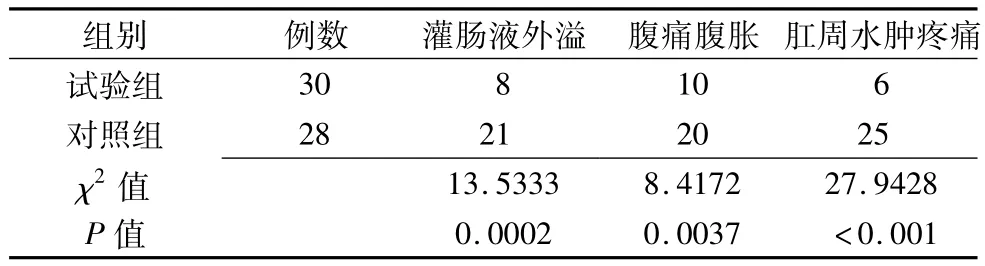

2.2 两组患者灌肠过程中不良反应发生情况比较(表2)

表2 两组患者灌肠过程中不良反应发生情况比较(例)

3 讨论

3.1 直肠、结肠的生理解剖特点 成人直肠长度10~14 cm,乙状结肠40 cm,肛管长 3~4 cm[8],直肠由下段肛管和上段壶腹部组成。直肠位于小骨盆腔的后部,骶骨的前方,上端在第三骶柱处与乙状结肠相接,在矢状面上直肠有2个弯曲:直肠骶曲和直肠会阴曲,直肠内面有高低不等的横行皱襞,当直肠充盈扩张时皱襞消失,直肠排空时皱襞明显,有阻挡粪便的作用。另外,粪便一般储存于乙状结肠内,平时直肠内无粪便,仅在排便前或排便时才有粪便的充盈。当粪便进入直肠后,直肠通过其肠壁的感受器发出冲动,冲动经神经传至大脑而引起便意和排便反射。

3.2 两组清洁灌肠方法的优缺点

3.2.1 体位 传统清洁灌肠采用左侧卧位,直肠与结肠处于同一平面,两者之间不存在压力差,灌肠液来不及到达结肠上端就开始排便,灌肠液在体内停留时间短。新的清洁灌肠法采用膝胸卧位,结肠尤其乙状结肠和降结肠处于低位,因而结肠与直肠之间有压力差,且在流体力学的作用下使灌肠液顺利进入结肠[9],并且膝胸卧位时肛门位置高,便于灌肠液保留,避免了边灌边流的现象。

3.2.2 插管长度 传统的清洁灌肠方法肛管插入7~10 cm,仅有少部分进入结肠,甚至不进入结肠,当灌肠液直接进入直肠后在直肠内聚集,当聚集150~200 ml时,将对肠壁产生压力刺激,通过神经传导而产生便意和排便反射。因此,每次灌肠液进入的量少,且灌肠液在肠道内停留的时间短。新的清洁灌肠方法肛管插入20~25 cm,可直接到达乙状结肠,对直肠的刺激大为减少,这样灌肠液在结肠内存留时间延长,可以起到充分软化粪便的作用,又能使灌肠液进入量多,改善灌肠效果。

3.2.3 保留肛管 传统的清洁灌肠方法易出现灌肠液外溢,患者耐受性差,灌肠效果不理想,灌肠次数多,从而常使肛周水肿疼痛及肠道黏膜损伤。而新的清洁灌肠法灌肠后保留肛管既不影响灌肠液及大便的排出,又避免了频繁插入肛管给患者带来的不适,缩短了灌肠时间,提高了护士的工作效率。

综上所述,经循证后新的清洁灌肠方法既体现科学性,又体现人文性,不但达到了清洁灌肠的目的,减少了患者在灌肠中的不良反应,同时也提高了护士的工作效率。

[1] 殷 磊主编.护理学基础[M].第3版.北京:人民卫生出版社,2002:327.

[2] 张碧英,章晓红.改进妇科病人术前清洁灌肠方法的研究[J].家庭护士,2008,6(9A):2314.

[3] 闫立红.改良卧位对清洁灌肠次数的影响及临床应用[J].家庭护士,2007,5(10B):4 -5.

[4] 许静涛,夏冬梅,袁宝玉.改良清洁灌肠法在直肠癌患者术前肠道准备中的应用效果分析[J].现代临床护理,2009,8(8):13-15.

[5] 李亚莉,谭启明.改良清洁灌肠法在临床中的应用[J].医疗装备,2009,11:43 -44.

[6] 赵 巍,薛丽强,王传堂,等.结肠清洁灌肠方法的改良与应用[J].中国实用护理杂志,2004,20(4A):35 -36.

[7] 贺 翠,陈长容,蔡 芳,等.清洁灌肠法的改进与应用[J].当代护士,2009,11:72 -73.

[8] 柏树令主编.系统解剖学[M].第6版.北京:人民卫生出版社,2004:140-141.

[9] 李祥霞.清洁灌肠卧位的临床效果观察[J].医学理论与实践,2009,22(7):851 -852.