翻译硕士校外导师立体管理模式

冯 奇 徐可珈

(上海大学,上海,200444)

1. 引言

翻译硕士(MTI)是2007年我国为了适应新的时代发展需要新建立的一种研究生培养模式。迄今,国务院学位委员会已经审核批准了四批翻译硕士培养单位,培养点规模也由起初的个位数迅速增长至现在的百位数。据2007出版的翻译硕士专业学位设置方案,翻译硕士专业学位的培养目标为具有较强的语言运用能力、熟练的翻译技能和宽广的知识面,能够胜任不同专业领域所需口译或笔译的高级翻译人才。作为一种新的人才培养模式,翻译硕士培养在认识和实施过程方面都还存在着许多的空白和不完善,需要教育者和管理者多加探索。因此,有关翻译硕士培养的各个环节引起了国内学者的密切关注。柴明熲(2010)、柴明熲和李红玉(2013)、朱振武和綦亮(2011)思考了专业翻译教学的宏观设计。在微观层面上,刘敬国和陶友兰(2011)提出了以学生为中心的MTI笔译能力培养模式,丁欣(2012)介绍了以专业翻译理念为核心的翻译专业硕士理论教学,潘文国(2013)讨论了翻译专业的中文课程和教材建设,张莹等(2011)论述了翻译硕士专业实习模考的设计问题,穆雷等(2011)讨论了翻译硕士专业学位论文评价体系建构,丁大刚和李照国(2012)分析了MTI教学与职业译者市场关系,曾立人等(2012)介绍了基于云服务的校企合作翻译教学生产平台设计,柴明熲和张爱玲(2013)分析了翻译职业化带领翻译专业化教育的问题。然而,作为翻译硕士专业学位培养的重要一环,校外或称兼职导师的有效管理这个每一个培养单位都亟待解决的问题却仍未得到细致全面的探讨及研究。为了弥补这一空缺,本文拟从校外导师的认定条件和方式、考核和奖励方式等方面,探讨校外导师的立体管理模式。

2. 校外导师的问题与困惑

MTI教育的目标是培养具有熟练翻译技能和宽广知识面的能够胜任不同专业领域所需要的高层次、应用型、专业性口笔译人才①。现高校中师资力量都集中在科学研究上,对于翻译硕士培养理念、目标、方法等方面的认识存在一定的不足,而且高校导师队伍的转型也需要一定时间,这便需要校外长期从事翻译工作、有丰富实践经验的高级专家担任导师,作为校内导师的有益补充,同时还有益于实习基地的建设。可在校外导师的选定和管理上面临着许多的困惑。

2.1 资格认定的问题

目前,我国高校和其他企事业单位在员工的聘任上存在较大的差异,在教育背景、考核、晋升等方面要求不同。关于MTI的导师问题,全国MTI教育指导委员会(以下简称教指委)要求,在培养过程中要实行双导师制,“吸收外事与企事业部门具有高级专业技术职务的翻译人员参加”(见《翻译硕士专业学位研究生指导性培养方案》)②。这些校外导师应是具有实际工作经验和研究水平的资深译员或编审。这在操作的过程中,似乎困难重重。先看MTI教指委规定的校外导师的条件:

(1) 翻译专业或相关专业大学本科以上学历;

(2) 从事专职口笔译或专业翻译审校工作6年以上;

(3) 有正式出版译作;

(4) 200万字以上翻译工作量;

(5) 胜任大型国际活动的口译任务;

(6) 具有从事翻译项目管理或技术管理5年以上的经验;

(7) 每年能承担至少1门翻译专业课,或不少于10学时的讲座。

其中,(1)和(7)是必要条件,(2)至(6)是指在(1)和(7)基础上的任选条件,加在一起为3项硬性条件。然而纵观现实,企事业单位里能符合上述硬性条件的人员并不充裕,出版单位里与翻译相关的岗位寥寥无几,更不要谈有自己正式出版的译作。

2.2 职称问题

对于校外导师任职的职称条件,各培养单位或许会有不同的要求,然而高校的普遍做法依然是采用现有学术型研究生指导教师的任职资格作为专业导师遴选标准,即申请人必须具备副高以上职称或博士学位的基本任职条件方能入职。这一硬性规定与多数企事业单位项目主管、客户经理等的任职条件相悖,与MTI教指委提出的专业翻译硕士导师的任职条件也是矛盾的。如何将企业用人原则转换成聘任校外导师的相应条件,合理开发社会资源成为许多MTI培养单位的工作瓶颈。

2.3 考核与奖惩问题

少有的几位翻译行业的资深专家,在各自的企业里也担任着重要角色,工作十分繁忙,很难要求其如同校内导师一样的精力和时间来指导研究生。如何最大限度发挥其作用,保证抽出足够的时间和精力来指导翻译硕士研究生,又如何来考核这些所聘的校外导师,应该设立什么考核指标,哪些作为硬性指标,哪些作为参考指标,对于合格导师该如何奖励,不合格导师又如何惩罚等等,恐怕这些都是用人高校面临着的难题。

2.4 校内外导师的协调问题

既然双导师制是MTI人才培养的有效途径,就必定存在着导师间的协调问题。双方如果没有就研究生培养进行交流,就可能导致双方指导任务不明确,指导重点不清晰的现象。此外,多校内教师都有教委坚实的学术背景,但缺乏翻译实践的从业经验;校外教师有实际的翻译从业经验,但却可能未受到系统的专业理论学习,因此可能理论指导经验不足。校内外导师因不同的从业方向和重点,存在着较为突出的优弱势矛盾。因条件所限,管理上相应的保障机制也是培养单位面临的实际问题。

校外导师是随着专业学位的出现才逐渐兴起的,在研究生培养体系里算是新生事物。因此它所对应的管理机制也处于探索期,没有成熟的模式可套用,各个培养单位都在建构中。面对以上问题,如何建立行之有效、合理缜密的管理机制十分重要。

3. 立体管理模式的设想

校外导师的管理是个系统工程,有宏观的政策和机制,也有微观方法和措施。每个培养单位可以从实际需要出发,结合国家教育部的要求和MTI教指委的指导,建立从聘任遴选机制、培训机制、定期沟通机制和考核鼓励机制组成的校外导师立体管理模式。

3.1 聘任遴选机制

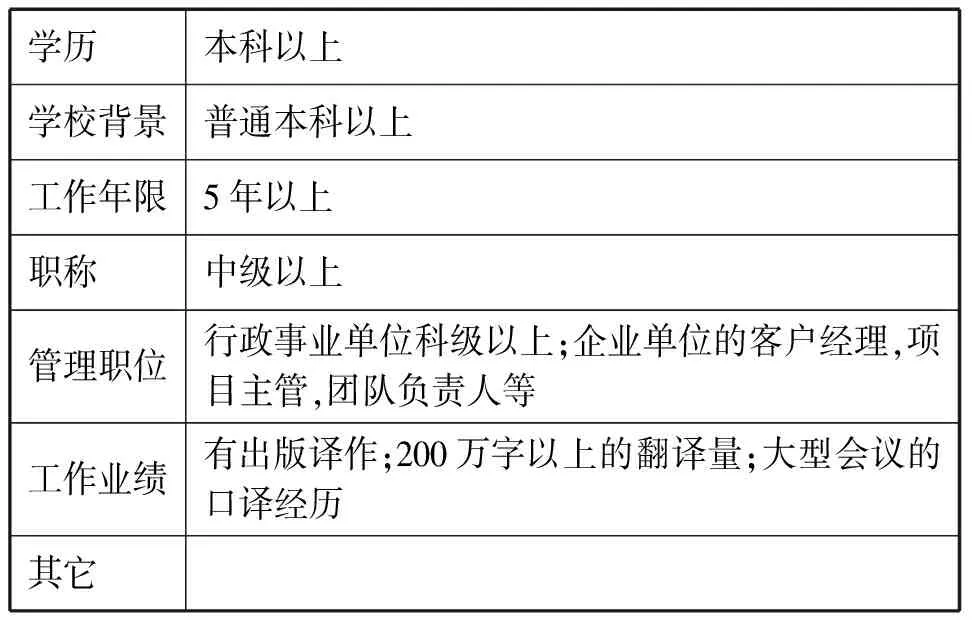

为保证校外导师的质量,教育背景和工作经历及业绩成为重要参考指标。学历方面要求校外导师具有本科以上学历,当然翻译行业经验丰富、高层管理职务,但由于历史原因缺乏学历的老专家就具体情况而论。对有职称的单位,所聘导师需具有中级以上职称。工作业绩方面,要求其在本职工作中踏实肯干,品德高尚,有责任心,在翻译方面有丰富的成果。在科研方面,要求具有明确的研究方向和一定的研究能力,发表过科研文章或编纂、翻译过译著。具体如表1。

表1 校外导师遴选指标

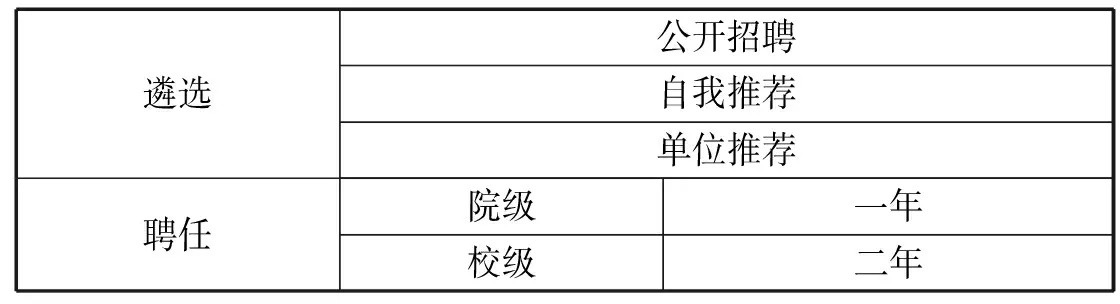

首先,用人单位可以采取公开招聘、自我推荐的方式;第二是建立实践基地,与定点单位合作遴选。选拔后实行聘任制。根据申请人满足任职条件的指标数量和质量,分别给予院校两级导师资格。院级导师聘任期为一年,校级导师任职二年。双方签订聘任协议,明确权利和义务。院级导师连续三年考核合格后可申请校级导师资格。具体要求如表2:

表2 校外导师遴选方式及聘任年限

校级的校外导师必须由学校学位评定委员会文科分委员会审核通过方可确定,学院或MTI中心级的校外导师需学院学术委员会审核通过。对所聘人员发给导师聘任书。

3.2 培训和沟通机制

绝大多数的校外导师都缺乏指导研究生的经验,教学观念薄弱。在校外导师上岗后,应有一次学院或MTI中心组织的岗前培训,让校外导师了解学校的相关政策以及研究生管理规定,明确校外导师的职责,对校外导师的工作提出要求。在指导研究生过程中,学院或MTI中心不定期组织研讨会,让校内外导师交换教育方法、心理学知识以及专业知识,同时,邀请校外导师观摩优秀教师上课,以及参加优秀导师的经验介绍会等,进行教育理念、方法等方面的培训。

3.3 考核机制

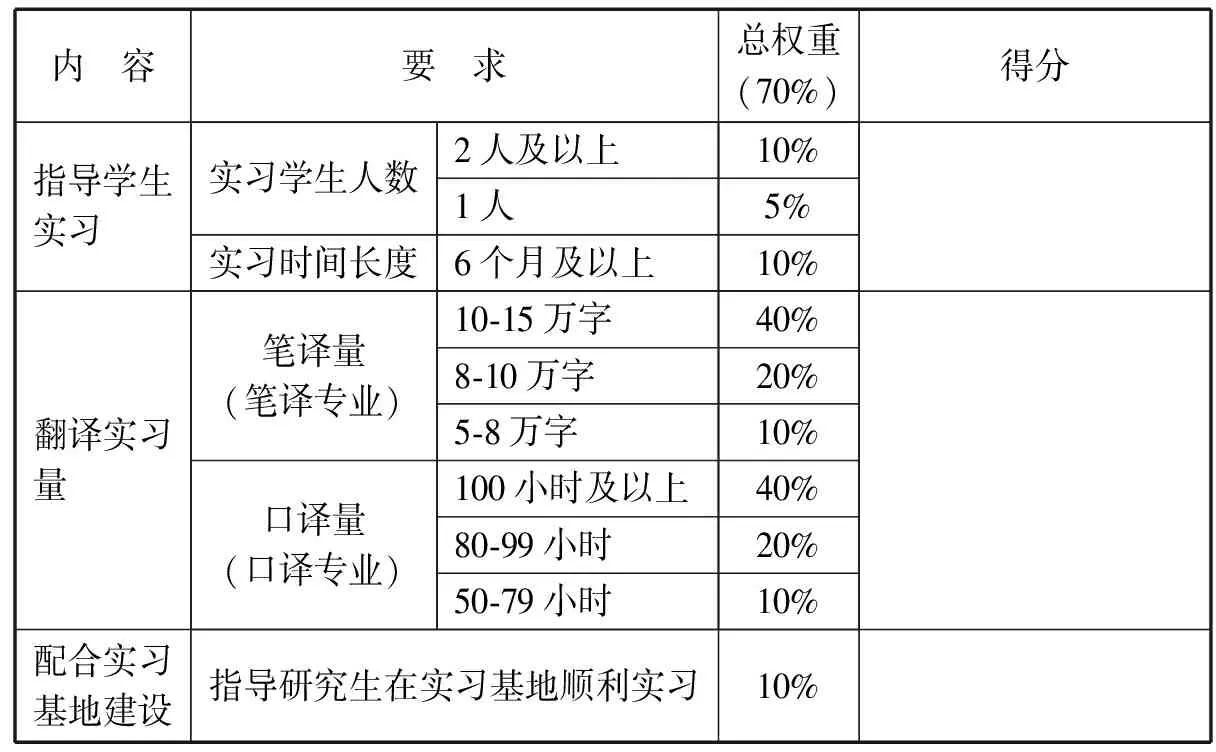

校外导师的考核如何落实和指导学生的翻译实习,可分学院或中心和学生两部分,包括实习基地的建设,指导的翻译实习量,与学生见面指导的次数等。校级聘任导师,两年考核一次,考核不合格的,降为院级导师。院级导师是一年考核一次,对连续两年考核不合格的,取消导师资格。具体如表3:

表3 校外导师指导评价表

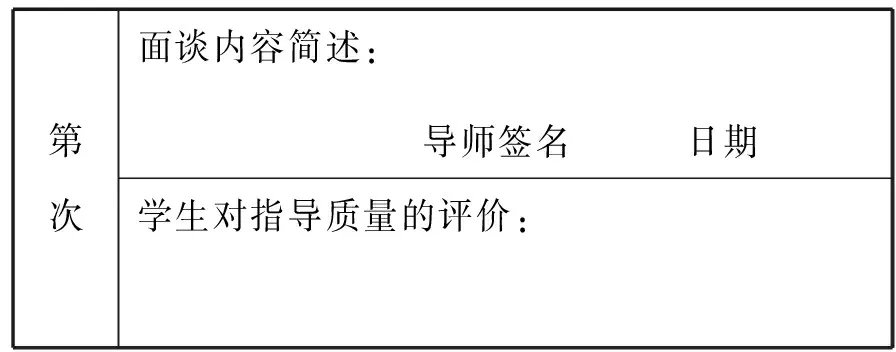

在上表中,笔译和口译的翻译实习量分别用于衡量以笔译和口译为主的研究生。70%的总分是指导实习学生人数+实习时间长度+笔译量(或口译量)+指导研究生在实习基地顺利实习各项分值的满分总和。为了有效落实校外导师的实际指导情况,学生在学年结束时填写和上交《校外导师评价表》,这也是校外导师指导学生的记录表,表格要求填写每次校外导师指导的时间和具体内容,表格的下方为学生对导师的具体评价和总体评价。具体见表4:

表4 与导师联系情况表(总占比30%)

值得注意的是,学生对指导质量的评价分A、B、C、D四等,A等分值为30分,B等分值为20分,C等分值为10分,D等分值为0分。为了尽可能保证评价真实可靠,该评价属于隐性评价,由学院和实习基地领导掌握,不直接与指导教师见面。

3.4 奖励机制

奖励机制分为两个部分,一是升级制,二是导师津贴制。校外导师的聘任实行动态的等级制,校外导师最初聘任为院级聘任,在一年的任期中如表现优异、学生反映良好,学院或中心将上报学校学位委员会审核,申报其为校聘导师。校聘导师期间,若表现不佳,则降为院聘导师。

校外导师奖励分校级和院级/中心级,其中再分优秀、合格和不合格。奖金在每次考核后统一发放。

4. 结语

作为一种新生事物,MTI的质量培养的各个环节都存在不少问题。由于没有现成的经验可以借鉴,MTI的建设也还处于摸索阶段。本文就本单位的MTI校外导师管理中存在的四个突出问题,提出了几点不成熟的解决方案,目的就是要充分发挥特定环节的作用,尽量做到优势互补,实现教学资源的最大化。

附注

① 参见《教育部关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》2009(1)号文件。

② 参见MTI教育中心《翻译硕士专业学位研究生指导性培养方案》,网址http:∥mti.gdufs.edu.cn。

柴明熲.2010.对专业翻译教学建构的思考:现状、问题和对策[J].东方翻译(1):15-18.

柴明熲、李红玉.2013.上海市翻译硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系[J].东方翻译(3):32-34.

柴明熲、张爱玲.2013.翻译职业化带来翻译专业化教育——“第三届联合国合作备忘录签约高校年会”引出的思考[J].东方翻译(4):4-8.

丁大刚、李照国.2012.MTI:基于对职业译者市场调研的实证研究[J].上海翻译(3):41-44.

丁欣.2012.以专业翻译理念为核心的翻译专业硕士理论教学[J].(4):20-24.

刘敬国、陶友兰.2011.突破传统,自主学习——建立以学习者为中心的MTI笔译能力培养模式[J].东方翻译(5):18-22.

穆雷、杨冬敏、邹兵.2011.翻译硕士专业学位论文评价体系探索[J].东方翻译(6):29-38.

潘文国.2013.论翻译专业的中文课程和教材建设[J].东方翻译(3):9-12.

曾立人、肖维青、闫栗丽.2012.基于云服务的校企合作翻译教学平台设计研究[J].上海翻译(4):47-52.

张莹、柴明熲、姚锦清.2011.翻译硕士专业学位(MTI)实际模块的设计[J].东方翻译(5):14-17.

朱振武、綦亮.2011.理论·操守·权益——翻译专业硕士(MTI)专业设置引发的思考[J].上海翻译(3):55-59.