形式教学视域中的语用教学实证研究

赵永平 彭 洁

(甘肃政法学院,兰州,730070)

1. 引言

语言不仅包括实体的语言形式和既定的语言意义,也包括语言的动态使用。完整的语言能力不仅包含能够准确表达既定意义的语法能力,也包括在不同的语言环境下能合适、得体地使用语言的语用能力。就语法能力与语用能力两者的关系而言,它们是相辅相成、共同发展的;就外语学习和教学而言,语法能力应当是语言学习的基础,而真正的交际能力或语用能力是外语学习的最终目标。

从20世纪60年代起,我国的英语教学深受结构主义的影响,过分强调语言形式的学习,而忽视了语言的交际功能,忽略了学生语用能力的培养(何自然1997)。近年来,随着人们对交际功能及语用能力重要性的认识不断提高,语用教学的必要性日益得到人们的认可,语用能力的培养也成为英语教学的重要任务与目标。因此,在保证学生语法能力必要发展的前提下,培养学生的语用能力已成为外语教学的一项重要使命。

纵观国内外有关语用教学文献,发现国外相关研究已经较为成熟和深入(参阅Rose & Kasper 2001;Kasper & Rose 2002;Bardovi-Harligetal. 2006),而国内此方面研究较为匮乏,结合形式教学视角(特别是形式功能兼顾)探讨语用教学的研究尚未出现。本研究从形式教学视角出发,探讨只注重语言形式、意义形式兼顾和形式功能兼顾等三种形式教学手段对学习者语用形式习得的影响。

2. 外语教学中的形式教学

2.1 形式教学的概念

“形式教学”(Form-Focused Instruction,简称FFI)是指涉及语言形式(form)的教学,是相对于以语言意义为纲、反对任何专门语言形式教学干预的Focus on Meaning(简称FonM)而提出的。国外许多学者(Spada 1997;Doughty & Williams 1998;Nassaji 2000;Ellis 2001;Ellisetal. 2002)都曾用过FFI这个概念,但有不同涵义。Spada(1997)和Nassaji(2000)将FFI看作是和Focus on Form(简称FonF)等同的一个概念,是狭义的形式教学;而Doughty和Williams(1998)、Ellis(2001)以及Ellis等人(2002)将FFI看作是涉及形式的教学,主要包括只注重语言意义的“Focus on Forms”(简称FonFS)和意义形式兼顾的FonF两种教学,属于广义的形式教学。国内学者(何莲珍、王敏2004;高强、李艳2005;张香存2005;张一平2006)也大都没有明确区分FFI和FonF,将这两者均称作“形式教学”。

另外,Kasper(2001)、Kasper和Rose(2002)等人指出,FonF的教学理念不适合语用教学,因为语用不仅仅是形式,更重要的是功能。据此,他们提出了“形式功能兼顾”(Focus on Form and Function,简称FonFF)的教学理念。据此,本研究中,“形式教学”指包括涉及语言形式的三种教学理念:只注重语言形式的FonFS的教学理念、兼顾意义与形式的FonF的教学理念以及兼顾形式与功能的FonFF的教学理念。

2.2 外语教学中的形式与意义之争及FonF的提出

形式教学的提出是和外语教学中的形式与意义之争密切相关的。形式和意义是语言的两个核心维度,两者的关系历来是应用语言学界特别是外语教学界争论的一个焦点,也是不同语言学家借以提出语言教学理论的依据。

过于注重语言形式即FonFS的教学,其代表是传统的语法翻译法。这种教学过分强调语言形式的习得,忽视了语言意义及其相应的语言交际能力的培养,逐渐遭到人们的摒弃。而另一方面,过于注重语言意义亦即FonM的教学,其代表为强势交际教学法(如浸入法)。此种教学过于注重语言意义,忽略了语言形式的有意学习,一味强调语言产出的流利性,却无视语言产出的准确性,致使学习者的中介语系统畸形发展。

这两种教学理念都是走了极端,存在着无法避免的缺陷。形式和意义是语言两个必不可少的方面,两者相辅相成、缺一不可。实践经验告诉我们,在语言教学特别是外语教学中,这两者都应得到一定的关注,单一地以形式或意义为纲是有失偏颇的;在语言教学中应该寻求语言形式与意义的有机结合,在交际环境中兼顾形式与意义。

近年来,Long(1991)、Doughty和Williams(1998)以及Ellis(2001)等人提出并倡导的Focus on Form的教学理念兼顾了语言形式与意义,有效地解决了外语教学中的形式与意义之争,为处理语言教学中的形式问题提供了依据和启示。FonF“是在把学生的主要注意力集中在意义或交际的前提下在必要时偶然、临时地引导学生聚焦于语言形式”(Long 1991:45)。Schmidt(1990)的“注意假说”、VanPatten(1996)的“输入加工模式”、Long(1996)的“互动假说”以及Doughty(2001)所提出的相关认知心理阐释为FonF提供了坚实的理论依据;此外,大量的实证研究也表明FonF广泛并有效地应用于二语或外语教学。

2.3 FonFF的语用教学理念

尽管FonF的教学理念已得到二语/外语教学界的普遍认可并得以广泛使用,但Kasper等人(Kasper 2001;Kasper & Rose 2002)认为FonF的教学理念不太适合语用教学,因为语用不仅仅是形式,更重要的是语言的功能。就语用本身而言,它不同于一般的语法形式,语用既包括语言形式为特征的语用语言知识,也包括有关特定语用语言使用条件的社会语用知识。因此,语用教学不仅涉及语言形式(即语用语言知识),也涉及语言形式的使用条件(即社会语用知识)。所以,语用教学就不同于常规的语言形式的教学,语用教学既要关注特定的语言形式,也要注重相应的语言功能,要做到形式与功能的兼顾。据此,意义形式兼顾的FonF的教学理念便不适合于语用教学。

FonFF与FonF相对,该教学理念由Kasper(2001)首先提出,并由Kasper和Rose(2002)以及Takimoto(2006,2008,2009)得到进一步发展。根据他们的研究,参考FonF的界定,我们可以将FonFF定义为:FonFF是一种语用教学理念,是在把学习者的主要注意力集中在意义和交际的前提下,在必要时偶然地、有目的地引导学习者去注意特定的语用语言形式以及与之相应的社会语用功能。

要做到形式和功能的兼顾,要通过一系列意识强化活动来提高学习者的元语用意识,并在有意义的交际活动中加强学习者对目的语用结构认知方面的形式功能匹配。Takimoto(2006,2008,2009)曾作过一系列探索性和实证性研究,讨论了FonFF教学理念的可操作性,提出了基于FonFF的两种语用教学手段:结构化输入(structured input)和问题解决(problem-solving),并通过教学实验证实了FonFF教学手段的有效性。

3. 研究设计

3.1 研究内容

本研究在形式教学(FFI)框架下,探讨不同形式教学手段对我国非英语专业大学生学习英语请求语中的内部缓和语(internal downgraders)的影响。其中,形式教学手段既包括兼顾意义和形式的FonF的教学,也包括以显性形式教学为特征的FonFS的教学,还包括兼顾形式和功能的FonFF的教学,而相应的控制组为只注重语言意义的FonM的教学。

本研究具体有两个研究问题:(1)形式教学手段的必要性,即:与只注重语言意义的FonM的教学相比,三种形式教学(即FonF,FonFS和FonFF)是否能有效地促进学习者习得目的语用结构?(2)不同形式教学手段的有效性,即:FonF,FonFS和FonFF这三种形式教学对学习者习得目的语用结构有无不同效果?

3.2 研究方法

本研究采用“前测-后测-延迟后测”的准实验设计。根据需要,选择甘肃政法学院四个班共207名大学一年级非英语专业学生作为被试,将其按班级随机分为四个组:三个实验组(即FonF组、FonFS组和FonFF组)和一个控制组(即FonM组)。

本研究测量工具包括自我评价测试(SAT)和语篇补全测试(DCT)。SAT旨在测验被试对目的语用结构的元语用判断能力,要求被试阅读相关的交际场景和相应的请求语表达,然后按照1~5分的李克特量表评价请求表达的适切性程度,共有10个目的语用结构,每题5分,满分50分。DCT旨在测量被试对目的语用结构的产出能力,要求被试阅读场景说明,并按要求写下此场景中的相应表达,能准确使用目的语用结构的句子可得5分,共10个目的语用结构,满分同样为50分。

在教学实验前一周进行前测,用SAT和DCT来检验被试的同秩性。然后进行教学实验,每个班教学实验为期两周,每周两节课,共四节课两百分钟,分别向被试教授英语请求语中的词汇缓和语和句法缓和语。四组被试用相同的材料(包括包含目的语语用形式的对话和相应的强化任务),但用不同的教学方式:FonF组用输入强化和重铸,FonFS组用元语用信息和显性反馈,FonFF组用意识强化和形式-功能匹配,而FonM组用注重理解的交际任务,没有针对目的结构的教学干预。教学实验结束后立即进行后测,用SAT和DCT检验被试在教学实验后在目的语用结构使用方面的变化。两周后进行延迟后测,同样用SAT和DCT来检验教学实验效果能否得到保持。

4. 结果

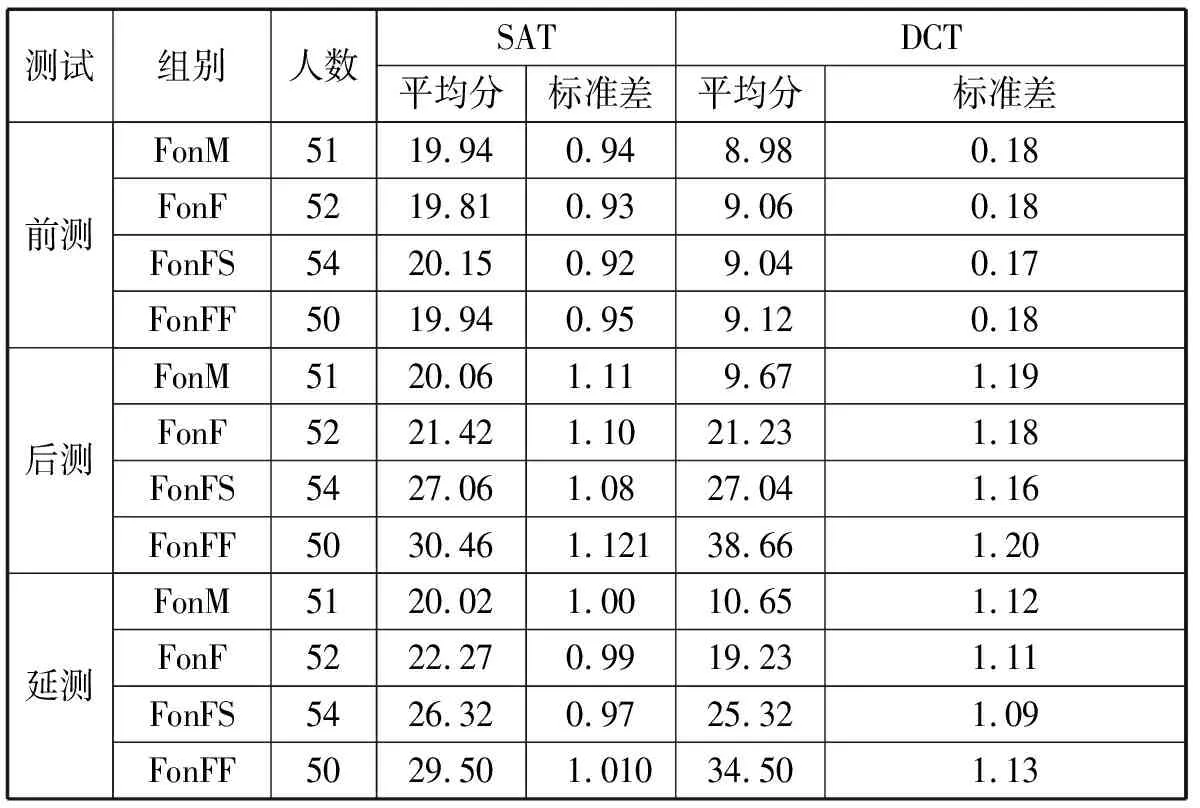

表1为该研究的描述性数据,反映了被试在三次测试中在SAT和DCT两个测量维度的平均分和标准差。就描述性数据而言,在前测中,四个组在目的语用结构上的得分比较接近;在后测和延迟后测中,四个组有了明显的变化:控制组(FonM)明显低于其他三个实验组,而就实验组而言,FonFF组成绩最高,FonFS组次之,然后是FonF组。

表1 描述性数据

根据研究设计,本研究的数据通过两个步骤来分析:首先,用重复方差分析来分析教学实验对被试习得目的语用形式的总体效果,然后用独立的单因素方差分析来分析教学干预对被试习得目的结构的具体影响。

为了检验教学实验对被试习得目的语用形式的整体影响,我们以不同的教学干预手段(FonM,FonF,FonFS,FonFF)为组间自变量,以测试时间(前测、后测和延迟后测)为组内变量,以被试在SAT和DCT的得分为因变量,进行方差分析。

结果表明,SAT和DCT两个测量维度在测试时间(SAT:F(2,204)=35.246,p=.000;DCT:F(2,204)=445.765,p=.000)和教学干预(SAT:F(2,204)=19.223,p=.000;DCT:F(2,204)=111.415,p=.000)两个方面均产生了显著的主效应,且测试时间和教学干预之间产生了显著的交互效应(SAT:F(2,204)=8.118,p=.000;DCT:F(2,204)=66.22,p=.000)。这表明,被试在不同测试时间和不同教学干预方式两个方面均出现了显著差异。

单向方差分析表明,在教学实验前,被试在目的语用结构方面没有显著性差异(SAT:F(3,204)=0.002,p=.995;DCT:F(3,204)=0.11,p=.957)。据此,我们可以认定在教学实验前被试在目的语用形式上具有同秩性,因此,在后测中的任何变化将归因于教学干预。

在教学实验后的测试结果检验表明,教学实验在SAT和DCT两个测量维度均对被试产生了显著性影响,不同组别被试在SAT(F(3,204)=19.164,p=.000)和DCT(F(3,204)=101.884,p=.000)两个测量维度上存在显著性差异。对后测SAT和DCT两个维度进行进一步的事后多重比较表明:实验组的FonFF组和FonFS组在SAT和DCT两个测量维度上均显著地优于控制组(FonM组),FonF组在DCT测试维度显著地好于FonM组。从三个实验组来看,FonFF组显著地好于FonFS组和FonF组,而FonFS组又显著地好于FonF组。据此可以看出,经过不同的教学干预,除了在SAT测试中FonF组和FonM组没有显著性差异外,四个组在后测中均出现了显著性差异,其整体效果为FonFF组>FonFS组>FonF组>FonM组。

延迟后测检验结果表明,不同组别被试在SAT(F(3,207)=17.700,p=.000)和DCT(F(3,204)=80.132,p=.000)两个测量维度仍存在显著性差异。相关事后比较表明,与后测结果相似,实验组的FonFF组和FonFS组在SAT和DCT两个测量维度均显著地优于控制组FonM组,FonF组在DCT测试维度显著地好于FonM组,而其整体成效依然为FonFF组>FonFS组>FonF组>FonM组。

据此,我们可以回答本研究的两个研究问题:(1)与没有形式教学的FonM相比,FonF,FonFS,FonFF这三种形式教学更有助于学习者习得英语请求语中的内部缓和语;(2)就三种形式教学手段而言,FonFF显著地好于FonFS和FonF,而FonFS又显著地好于FonF。四个组别整体效果呈现递减类推趋势,即FonFF>FonFS>FonF>FonM。

5. 讨论

教学实验所产生的不同教学效果可用认知加工理论来解释。根据该理论,教学的不同效果可能有两个原因:一是不同教学手段在语言输入时把学习者的注意力吸引到目的语用结构的程度不同,二是不同教学手段促使学习者对目的语用结构的认知加工深度不同。根据注意假说(Schmidt 1993),学习者有意识的关注是学习成功的关键。为了从语言输入中获得吸收(intake)并作进一步的认知加工,学习者必须要注意到相应的语言形式特征。为了习得特定的语用形式,学习者必须既要注意到该语用特征的语言形式,又要注意到该语用语言形式所蕴含的社会和语境知识。教师在语用课堂的有意识介入或讲解能引导学习者去注意特定的语用形式,有助于学习者习得该语用形式(Takahashi 2005)。

就控制组(FonM)而言,从认知加工理论来看,FonM为聚焦语言意义的教学,没有相应的任何对语用形式的关注。学习者的注意力资源有限,过于注重语言意义,便无法关注语言形式。因此,FonM组被试的注意力全部集中在对听力和文本材料的理解上,未能关注特定的目的语用结构,更不用说进行目的结构的认知加工从而形成相关的元语用知识。

相比而言,FonF组在语料输入时,使用了斜体、下划线和粗体等文本强化手段,使得目的语用结构比较显眼、突出,从而有助于学习者注意到该语用结构;此外,在被试进行表达时,会收到来自实验教师就目的语用结构误用的重铸,来引发被试对自己表达进行重新关注或必要的修正。当然,输入强化和重铸都属于隐性的教学干预手段,虽然这种手法能最大程度地保证交际教学任务活动的正常进行,但比起显性的教学手法,其促使学习者注意目的结构的效果会很有限。且即便是注意到了,由于缺乏相应的认知加工任务活动,其注意到的东西也只停留在表层上,并没有转化为感知(perception)或理解性吸收,从而很难进行深层次的加工并进而内化到已有的中介语系统中去。

与此相应,FonFS组在教学实验中接受有关目的语用结构的显性元语用知识,将学习者的注意力直接引导到目的语用结构上,有助于学习者了解目的语用结构的相关语用语言知识,帮助其在认知层面进行一定的加工处理;另外,在表达目的语用结构时会收到来自教师的纠错反馈,能得到足够的有关目的语用结构的负面证据,这将促使学习者来重新关注自己的语用表达,并有可能对目的语用结构进行相应的修正,从而促使对目的结构进行反思与重构,形成相应的语用语言能力。但是,语用能力及其相应的语用知识既包括语用语言知识,也包括社会语用知识,元语用信息只是向学习者提供元语用语言知识,而缺乏相应的社会语用知识,所以学习者始终还是无法在认知层面进行相应的形式功能匹配,也就无法进行认知层面的深层次加工,掌握完整的社会语用知识,形成完善的语用能力。

FonFF组教学干预与其他组的区别主要在于其有一系列聚焦目的语用形式和功能的任务活动。包括:(1)让学习者注意两个对话中划线部分的句子并找出其差异。该任务能把学习者的注意力集中到目的语用结构特征,让他们了解目的语用结构的语用语言知识。(2)要求学习者回答有关说话人和受话人之间社会关系和表达目的语用形式时的难易程度的问题。该任务能促使学习者去注意约束目的语用语言形式使用的社会规约条件,让他们了解与目的语用形式相对应的社会语用知识,引导学习者进行形式(目的语用语言结构特征)与功能(与此相应的社会语用知识)的认知匹配。(3)要求被试讨论并写出如何在表达该语用形式时能更加有礼貌,引导他们总结出此类语用表达的元语用知识(包括语用语言知识和社会语用知识)。该任务能进一步引导学习者进行形式与功能的匹配,并为学习者提供一个获取显性语用知识的平台。

从认知加工视角来看,FonFF的一系列教学活动能有效地将学习者的注意力引导到目的语用语言结构及其相应的社会语用条件上,通过语用语言-社会语用匹配活动给学习者提供了足够的机会进行深层次的认知加工,并通过元语用讨论帮助学习者形成特定语用结构系统的元语用知识,最终将其内化为相应的比较稳定的语用能力。

6. 结语

本研究采用实证研究手段探讨了FonF,FonFS和FonFF等不同形式教学手段对我国外语学习者习得语用形式的影响,证实了兼顾形式与功能的适合语用教学的FonFF教学手段的可行性和有效性,对我国外语环境下如何开展语用教学和促进学习者的语用发展提供了参考与借鉴。

基于实验的结果,本文倡导在语用教学中实施FonFF的教学方法。在实际语用教学活动中,教师要引导学生根据特定的语用变量(相对社会地位的高低、社会距离的远近、言语行为实现的难易程度等)分析、总结特定的语用规则,来提高其特定的元语用意识,并为学生提供一系列旨在联系语用两方面知识(即语用语言和社会语用)的实践活动,使他们有机会进行语用形式和语用功能的认知匹配。

Bardovi-Harlig, K., C. Felix-Brasdefer & A. Omar (eds.). 2006.PragmaticsandLanguageLearning[C]. Hawaii: University of Hawaii Press.

Doughty, C. 2001. Cognitive underpinnings of focus on form [A]. In P. Robinson (ed.).CognitionandSecondLanguageInstruction[C]. Cambridge: Cambridge University Press. 206-57.

Doughty, C. & J. Williams. 1998.FocusonForminClassroomSecondLanguageAcquisition[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Ellis, R. 2001. Introduction: Investigating form-focused instruction [J].LanguageLearning51 (Supplement 1): 1-46.

Ellis, R., H. Basturkmen & S. Loewen. 2002. Doing focus-on-form [J].System30: 419-32.

Kasper, G. 2001. Classroom research on interlanguage pragmatics [A]. In K. Rose & G. Kasper (eds.).PragmaticsinLanguageTeaching[C]. Cambridge: Cambridge University Press. 33-60.

Kasper, G. & K. Rose. 2002.PragmaticDevelopmentinaSecondLanguage[M]. Malden, MA: Blackwell.

Long, M. 1991. Focus on form: A design feature in language teaching methodology [A]. In K. de Bot, D. Coste, R. Ginsberg & C. Kramasch (eds.).ForeignLanguageResearchinCross-culturalPerspective[C]. Amsterdam: John Benjamins. 39-52.

Long, M. 1996. The role of linguistic environment in second language acquisition [A]. In W. Ritchie & T. Bhatia (eds.).HandbookofSecondLanguageAcquisition[C]. New York: Academic. 413-68.

Nassaji, H. 2000. Towards integration form-focused instruction and communicative integration in the second language classroom: Some pedagogical possibilities [J].TheModernLanguageJournal84: 241-50.

Rose, K. & G. Kasper (eds.). 2001.PragmaticsinLanguageTeaching[C]. Cambridge: Cambridge University Press.

Schmidt, R. 1990. The role of consciousness in second language learning [J].AppliedLinguistics1l(2): 17-46.

Schmidt, R. 1993. Consciousness, learning and interlanguage pragmatics [A]. In G. Kasper & S. Blum- Kulka (eds.).Interlanguagepragmatics[C]. Oxford: Oxford University Press. 21-42

Spada, N. 1997. Form-focused instruction and second language acquisition: A review of classroom and laboratory research [J].LanguageTeaching30: 73-87.

Takahashi, S. 2005. Noticing in task performance and learning outcomes: A qualitative analysis of instructional effects in interlanguage pragmatics [J].System33: 437-61.

Takimoto, M. 2006. The effects of explicit feedback and form-meaning processing on the development of pragmatic proficiency in consciousness-raising tasks [J].System34: 601-14.

Takimoto, M. 2008. The effects of input-based tasks on the development of learners’ pragmatic proficiency [J].AppliedLinguistics28: 1-25.

Takimoto, M. 2009. Exploring the effects of input-based treatment and test on the development of learners’ pragmatic proficiency [J].JournalofPragmatics(1): 1-18.

VanPatten, B. 1996.InputProcessingandGrammarInstructioninSecondLanguageAcquisition[M]. New Jersey: Ablex.

高强、李艳.2006.国外语言形式教学新近研究进展述评[J].外语教学(5):53-58.

何莲珍、王敏.2004.交际课堂中的形式教学——国外近期研究综述[J].外语与外语教学(1):23-27.

何自然.1997.语用学与英语学习[M].上海:上海外语教育出版社.

张香存.2005.中国大学英语教师对“focus-on-forms”和“focus-on-form”教学方法的认知[J].外语教学(3):65-68.

张一平.2006.“Focus on Form”在第二语言教学中的理论和实践[J].西安外国语学院学报(4):43-47.