水分蒸发法在抗燃油含水量测试中的应用

李 逊,徐浩俊

(国电浙江北仑第一发电有限公司,浙江 宁波 315800)

1 抗燃油含水量检测中遇到的困难

近年来,随着电力工业的飞速发展,大容量、高参数机组投建日益增多,抗燃油作为液压调节系统、给水泵汽轮机、高压旁路等系统的工作介质得到了广泛应用,但因其易吸潮而水解的特性会导致油质快速劣化,因此含水量是重要监控指标之一。DL/T 571-2007《电厂用磷酸酯抗燃油运行与维护导则》中规定,正常运行状态下对抗燃油含水量的检测周期为1次/月,其测试法为库仑法(GB/T 7600)。

抗燃油水分测试时常会出现一些异常情况,使测试工作无法顺利进行,主要表现在:

(1)滴定池本底电解过程无法结束,仪器无法达到测试前的稳定状态。新电解液在经过首次抗燃油水分测试并放置4~5天后,重新开机进行电解液本底水分的电解,开始阶段电解速率迅速上升至最大值(如CA-06和CA-100水分仪可分别达到 33.8~34.0μg/s 和34.0~34.1μg/s 的最高值),阴极池的铂网上开始释放出大量气泡,然后电解速率缓慢下降,持续2~3 h后,杯内壁上开始挂现水滴状液体,但无法确认是否即为水滴。

(2)阴、阳极电解液液位出现倒置现象。随着本底电解过程的进行,阴极液液位渐渐上升,继而超过阳极液液位,最终会高出约18~23mm,而正常测试过程应保持阴极液液位略低于阳极液液位。

(3)阴极液颜色发生异常变化,同时阴极池有大量的气体释放。在电解开始前及刚开始时,用pH1-14的广范试纸伸入阴极池口,试纸未发生变色(pH值为7)。随着本底电解过程的进行,可以观察到阴极液的颜色由透明逐渐转变为橙色,最终呈现为浅蓝色或铜绿色。取下阴极池的干燥管,可以嗅到类似胺类(或氨气)的气味,用试纸测试阴极池口释放出的气体,pH值在8~9,呈碱性。而测试过绝缘油或润滑油的电解杯在本底电解过程中,阴极池口闻不到这种气味,同样作阴极池口释放气体的pH值测试时,结果约为7,呈中性。

(4)电解电流非常大,有显著的放热现象。随着本底电解过程的进行,手摸电解杯壁有明显的发热发烫。开机后本体电解持续5~6 h仍无法结束,电解池本底值根本无法降至0.10μg/s以下,仪器无法进入到稳定状态,也即无法进行油品的测试。

新更换的阴、阳电解液经1次抗燃油含水量测试后(有时仅作了1个油样的测试,抗燃油的注入总量不超过2~3mL),电解液不会自然分层,无法抽弃废液。当静置4~5天后再作第二次测试前的本底电解时,上述异常现象就会重现。单独更换阴极液或阳极液都不能消除这种现象,只能将阴、阳电解液同时更换。更换新电解液后,观察到电解液本底电解过程非常快,一般仅需3~4 min就能达到允许测试样品的稳定状态,随后的抗燃油水分测试过程也正常。但这种正常性只是短暂地出现在更换新阴、阳电解液后的首次测定中。

在滴定池密封良好及存放环境温、湿度符合要求的情况下,可基本排除外界水分大量侵入电解液而导致本底电解水量极高的可能。根据库仑法的电解原理,从阴极池口释放出的应该为无色无味的氢气,为中性气体,而测试磷酸酯抗燃油时从阴极池口释放出的是类似氨或胺类物质气味的碱性气体。这说明在本底电解过程中进行的电解反应已不同于库仑法的反应,生成了大量碱性产物。从表象看,这种电解反应过程的特征与电解水的现象比较相似,但实际上仪器所显示的累计电解的大量“水分”已不是真正意义上的水量。据初步分析,由于抗燃油是一种合成液体,其与电解液混合后就发生了某种化学反应,生成了大量新的化学物质。在进行下次本底电解时,新生成的化学物质参与了电解反应,其特点就是电解电流居高不下,持续时间长,电解终点无法达到。在长时间高电解电流的持续作用下,还极有可能缩短电极寿命。

2 抗燃油水分测试的新方法

2.1 技术要求

用现行库仑法测试抗燃油含水量是可行的,但鉴于测试中上述现象的存在,只能通过频繁更换电解液来完成检测,由此造成电解液的使用寿命大大缩短,检测耗材消耗量大增。从经济角度考虑显然是不现实的,并且还直接导致了仪器日常维护工作量的增大。

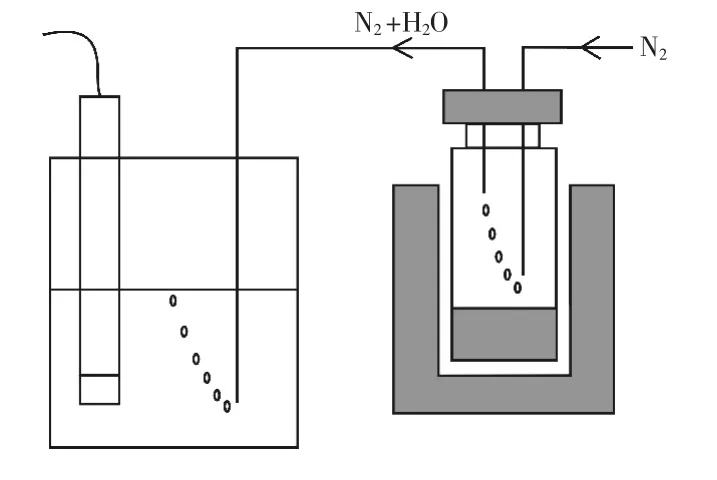

由于抗燃油与库仑法电解液混合后易发生化学反应,生成干扰样品测试的其它产物。因此需要寻找一种完全不同测试过程的新方法,即首先要避免抗燃油与电解液的直接接触,然后再完成对抗燃油中水分的定量测定。经反复论证后认为:带水分蒸发器的进样测试技术(以下简称为蒸发器进样测试技术)的流程比较符合抗燃油含水量测试的技术要求。该方法通过蒸发器加热抗燃油,使其中含有的水分以气态形式从油中分离溢出并导入滴定池,然后采用库仑法进行定量测定。由于整个测试过程中电解液与抗燃油不再直接接触,其测试的样品仅仅是水分,所以可彻底解决库仑法测试抗燃油水分过程中存在的上述问题,测试流程如图1所示。

图1 蒸发器进样测试技术的流程简示

2.2 检测条件的选择

由于蒸发器进样测试法在电力行业的抗燃油含水量检测领域中尚无应用先例,在大量借鉴该项测试技术在其它领域应用经验的基础上,根据抗燃油水分检测的技术要求,进行了长达近1年的相关摸索性试验工作,目前已形成了比较可行的测试方法。就试验采用的874 Oven Sample Processor+831水分仪的流程配置,对其重要测试参数的确定作如下简要说明:

(1)抗燃油样品量。采用称量或体积计量的方式,为方便起见,可直接采用以体积计量的方式。合适的样品量应以抗燃油的含水量水平作为调整的依据,同时兼顾完成1次测试所需时间不宜过长的原则。经对比测试,0.5~1.0mL的样品量能获得比较满意的检测结果。通常,对低含水量样品(如新抗燃油、经滤油处理后的抗燃油)的检测可用1.0mL的样品量。对较高含水量样品(如运行中的抗燃油、油质劣化较严重的抗燃油)的检测可采用0.5mL的样品量。

(2)载气的选择。在气泵作为动力的情况下,可直接采用测试环境中的空气作为载气,但需经除尘干燥处理。若测试对象的含水量较低,为降低环境水分对样品测试结果的影响,载气可改为由钢瓶气或气体发生器供气,如惰性气体或氮气等,目的是尽可能降低整个测试系统的背景水分,这在低含水量油品的测试中尤为重要。在数字式载气流量控制模式下,载气流量可在10~150mL/min间进行调整。载气流量过低,会影响进样效果,并导致完成测试所需的时间延长,加大测试结果的系统误差。载气流量高,虽可有效缩短测试所需时间,但可能会出现载气夹带油沫进入滴定池的情况。根据抗燃油的特性,经对20,25,30,35,40mL/min载气流量下的测试结果进行分析对比,目前将此参数调整为约30mL/min。为了使输气过程中水蒸汽因冷凝而损失的可能性降到最低,样品瓶至滴定池的送气管道采取了全程加热恒温的保温措施,加热温度控制在约50℃。

(3)蒸发器加热炉的炉温。加热炉的工作温度范围为50~250℃,控温精度为±3℃,具有程序升温功能,加热速率为15℃/min,采用底部及四周均匀加热方式。加热炉具有降温冷却功能,冷却速度为9℃/min。提高加热温度有利于充分驱尽样品中的水分及缩短测试时间,但要防止抗燃油因高温而分解,因为分解产物会对水分测定产生干扰。因此,加热炉炉温是影响最终测试结果准确度、缩短测试时间、提高批量样品检测效率的关键参数之一。经对100,110,120,125,130,135,140,145,150,155,160℃下的不同含水量样品测试结果的分析对比后,目前将此参数调整为145℃和150℃。

3 结论

从实际使用情况看,应用蒸发器进样测试技术进行抗燃油含水量的检测是切实可行的,并且取得了显著的效益,解决了采用库仑法测试抗燃油水分工作中遇到的技术难题。此项测试技术在电力行业中属首次应用,技术特点总结如下:

(1)与电力行业现行的库仑法相比,采用新测试技术后,由于测试过程只是加热抗燃油,将其中的水分蒸发后导入滴定池,从技术上完全隔绝了抗燃油与电解液的直接混合,杜绝了两者发生化学反应的可能性,彻底消除了反应产物对含水量测试过程的严重干扰,测定过程真正实现了仅对水的电解,测试环境更加单一,测试条件更加稳定,建立了良好的重现性分析条件,为确保测试结果的准确奠定了理论基础。由于电解液与被测抗燃油无交叉污染,有效地延长了电解液的使用寿命,显著降低了检测成本,具有良好的经济效益。

(2)采用新测试技术的水分仪具有先进的微机及专业软件控制操作系统(或功能),仪器的操作、运行控制高度自动化,对测试数据及分析结果的处理更加专业,尤其是实现了对批量样品的自动检测功能,提高了测试工作的效率,满足了当前日益增加的设备用油检测需求。

[1]DL/T 571-2007电厂用磷酸酯抗燃油运行与维护导则[S].北京:中国电力出版社,2007.

[2]GB 7600-87运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)[S].北京:中国标准出版社,1987.