私人部门进入降低了城市供水行业成本吗?

王 岭

(浙江财经学院 政府管制研究院,浙江 杭州310018)

一、引言

城市供水行业是最重要的城市公用事业之一,关系着人民基本生活的正常运行和社会稳定。长期以来中国城市供水行业都由地方政府统一管理,缺乏竞争机制,从而造成企业亏损运营、财政负担严重、生产效率低下的局面。随着城市化和工业化进程的加快,供水行业供需矛盾日益突出,因此,引入竞争机制,实施市场化改革成为城市供水行业发展的客观需求。20世纪80年代末期,地方政府通过直接或间接担保,获得政府或国际金融组织的贷款,但该时期并未改变供水企业的国有性质。1992年法国苏伊士水务集团获得广东中山坦洲自来水BOT项目,成为城市供水行业产权改革的开端。随后,1995年中法水务获得沈阳第八水厂50%的股权;1996年英国泰晤士集团获得上海大场水厂BOT项目20年的特许经营权;1997年法国威立雅和日本丸红株式会社的联合体获得成都六厂B厂BOT项目。但这一时期城市供水行业市场化改革制度及实施机制还不完善。在供需矛盾日益突出的背景下,2002年原建设部出台《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》,对城市供水等城市公用事业实施特许经营,这促进了城市供水行业的快速发展,形成国有资本、国内民营资本和国际资本共同参与的多元化投资局面,据全国工商联环境服务业商会统计,截止到2008年私人部门进入比例已接近20%[1](P3-18)。通过市场化改革,城市供水行业的绩效也大幅提升,供水综合生产能力由1998年的2.10亿立方米/日提高到2010年的2.76亿立方米/日,同时,平均供水普及率由85.8%提高到96.7%。但在供水行业市场化改革后,一些城市开始出现水价攀升和供水污染等问题,其中水价问题成为社会关注的焦点,在一定程度上水价提高来源于成本的上升,那么,私人部门进入能否提高城市供水的成本,这成为摆在政府部门和学者面前的一项重要研究课题。

国外学者关于私人部门进入对城市供水行业成本影响这一课题的研究还较为少见,在仅有的成果中,Estache等以及Galiani等认为私人部门进入能够提高城市供水的运营效率和服务水平,同时有助于降低生产成本[2][3]。Jing和Zhang认为,由私人参与的控股企业能够降低管理成本和财务成本[4]。与之相反,Saal和 Parker、Kirkpatrik等认为私人部门进入并未降低城市供水行业成本[5][6]。可见,国外学者对私人部门进入能否降低城市供水行业成本的研究还未形成一致结论。与国外研究相比,国内学者对该问题的研究更为少见,相关研究主要集中在私人部门进入能否提高城市供水行业的绩效上,多数研究得出私人部门进入提高了城市供水行业的运营效率和服务水平[7](P34-69)[8]。王宏伟等运用1998~2008年中国35个重点城市数据进行实证研究,得出私人部门进入显著提高了供水行业综合生产能力和用户普及率[9]。也有些学者认为私人部门进入没有降低供水企业成本,其中,励效杰认为非国有资本和集体资本比率并不影响城市供水企业的生产效率[10]。周耀东和余晖通过分析成都、沈阳和上海等城市的市场化改革案例,认为法律以及独立的规制机构等正式制度缺失是导致固定回报现象存在的根本原因,因此,企业缺乏降低成本的动力[11]。

综上所述,学术界对私人部门进入能否降低供水行业成本问题的研究呈现出研究成果少、结论不一致、应用数据涉及的城市少等特点。在深化城市供水行业改革,探讨大部分城市供水价格上涨的背后机理的情形下,非常有必要结合中国实际数据研究私人部门进入对城市供水行业成本的影响。基于此,本文将运用包含中国大部分城市的2008年中国590个设市城市横截面数据作为样本,对私人部门进入能否降低城市供水行业的成本问题提供实证证据,从而有助于进一步规范出台与实施城市供水行业的进入管制政策。

二、模型构建与数据来源

本部分将剖析与选择影响城市供水行业成本的主要因素,对城市供水行业的成本变量和私人部门进入两个主要变量,以及影响城市供水行业成本的一些控制变量的构建过程进行重点说明。在此基础上,提出城市供水行业成本与私人部门进入以及控制变量之间关系的计量经济模型,同时给出各个变量的数据来源,从而有助于下一步的实证分析。

(一)变量选择与计量模型构建

本文将实证检验私人部门进入是否降低城市供水行业的成本问题,显然被解释变量是城市供水行业成本,解释变量是私人部门进入变量,但城市供水成本的影响可能与私人部门进入有关外,还可能与其他变量有关。一般而言,日供水能力越高,企业的成本越低;管网设施越好企业的成本也越低;此外,城市供水行业具有地域性,其成本还可能与城市发展水平、人口分布等因素相关。为此,本文将选择城市供水企业成本作为因变量,私人部门进入作为核心变量,人均GDP、人口密度、管网无漏损率和日供水能力作为控制变量。各变量说明如下:

1.供水成本变量。一般而言,城市供水成本包含生产成本、销售成本和管理成本三方面内容,对于成本变量的构建有单一成本方法和将多个成本进行合成与估计两种思路,后者在资本成本估计中最为常用[12]。由于目前可用的供水数据较少,因此,本文在选择供水成本变量时主要基于数据的可得性和尽量涵盖上述三方面成本两个原则,最终本文选择单位售水成本(Cost)作为城市供水行业成本的衡量指标。

2.私人部门进入变量。私人部门进入包含两方面含义,即是否存在私人部门进入以及私人部门进入的比例如何。基于这两方面内容,可用非国有资本进入与否、非国有资本占全部资本比重以及非国有资本数额三个指标来衡量。本文研究的重点在于私人部门进入与否对城市供水行业成本的影响,因此,本文的私人部门进入变量用0或1来表示,即当存在非国有资本进入时,私人部门进入变量(Property)的数值为1,否则为0。

3.控制变量。通常情况下,私人部门进入与其他因素共同作用影响城市供水行业的成本,我们将这些主要变量称之为控制变量。在本文的分析中笔者将选择人均GDP(Pgdp)、人口密度(Popdense)、管网无漏损率(Nlr)和日供水能力(Capacity)四个指标作为控制变量,这些指标分别能够衡量城市经济发展水平、城市人口分布、管网设施以及城市供水能力。

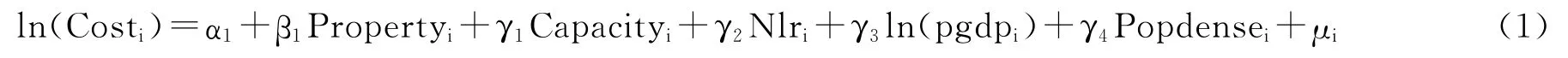

在对各主要变量进行说明的基础上,本文借鉴Clarke等[13]、肖兴志和韩超[14]以及王宏伟等[9]的文献的模型形式基础上,构建如下验证私人部门进入是否降低了城市供水成本的计量经济模型:

由于私人部门进入中可能是国内民营资本进入,也可能是国际资本进入,为此,笔者对私人部门进入是来自国内民营资本还是国际资本作了细分,并对模型(1)作适当修正,构建模型(2):

式(2)中,Foreignparti表示“城市i是否存在国际资本进入”,如果是,Foreignparti取1,否则取0。类似地,Domesticparti表示“城市i是否存在国内民营资本进入”,当Domesticparti=1时,表示城市i存在国内民营资本进入。反之,Domesticparti=0说明城市i不存在国内民营资本进入。

(二)数据说明

为检验私人部门进入是否降低城市供水行业的成本,本文选择2008年地级市数据作为样本,并在剔除大量缺失的供水数据的城市基础上,最终选择590个城市(其中,地级市266个,县级市324个)供水行业数据及城市发展数据作为样本。其中,2008年单位售水成本、无漏损率以及日供水能力数据来自《城市供水统计年鉴(2009)》。由于供水成本变化相对于私人部门进入具有一定的滞后性,基于此,笔者选择2007年城市供水行业的私人部门进入数据进入模型。其中,私人部门进入数据根据2007年中国工业企业数据库中1 567家供水企业(行业代码为4 610)的实收资本构成(主要包括国家资本、集体资本、法人资本、个人资本、港澳台资本和外商资本)整理得到。具体而言,当某一城市供水行业存在非国有资本进入时,私人部门进入指标数值为1,否则为0。另外,考虑模型(2)中的数据构成,笔者将集体资本、法人资本和个人资本加总视为国内民营资本,将港澳台资本和外商资本加总视为国际资本,同时将存在国际资本进入的城市设为1,反之为0。类似地,某一城市存在国内民营资本进入设为1,否则为0。此外,人均GDP和人口密度数据根据《中国城市统计年鉴(2009)》和《中国区域经济统计年鉴(2009)》中的相关数据计算得到。

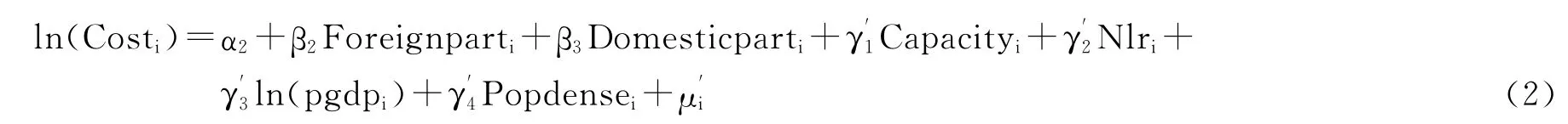

笔者在表1中给出了设市城市、地级市、县级市、东部城市和中西部城市各指标的描述性统计。由表1可知,截止到2007年底,有39%的城市供水行业存在私人部门进入,其中,地级市高达58%,县级市仅为24%。同时,49%的东部城市和33%的中西部城市供水行业中存在私人部门进入。从2008年单位售水成本来看,设市城市平均成本为1.95元/立方米,其中,地级市比县级市成本每立方米高0.26元,东部城市平均成本与中西部城市基本相同。从管网情况来看,2008年设市城市管网平均无漏损率达到77.75%,其中,地级市为79.02%,县级市为76.71%,同时,东部城市的无漏损率比中西部城市高3.47%。此外,从人均GDP和人口密度的均值来看,地级市高于县级市,东部城市高于中西部城市。

三、实证结果分析

(一)私人部门进入对城市供水成本的影响I:设市城市、地级市和县级市视角

本部分利用2008年中国590个设市城市供水行业数据和反映城市发展水平的数据这一样本,运用robust-OLS方法,使用计量经济模型(1)和模型(2),分别检验私人部门进入对设市城市、地级市和县级市供水行业成本的影响,计量结果见表2。

1.私人部门进入能够显著降低设市城市供水行业的成本。由表2可知,私人部门进入使城市供

水行业成本显著降低4.15%。国际资本和国内民营资本进入虽然对设市城市供水行业成本具有降低效应,但并不显著。就设市城市而言,私人部门进入对供水行业成本的降低效应是国际资本与国内民营资本共同作用的结果,二者对供水产业成本的降低效应并不显著。可见,单纯国际资本进入或国内民营资本进入均不能显著降低城市供水行业的成本,必须通过二者同时或先后进入形成有效竞争,才能对城市供水行业的成本具有降低效应。同时,城市日供水能力越大,单位售水成本越低,但这种影响并不显著。可见,对设市城市而言,城市供水企业规模与成本之间并不存在显著的规模经济。此外,人均GDP与供水行业成本之间具有正向变化,弹性在0.049 8~0.050 2之间。

表1 变量的描述性统计

表2 私人部门进入对所有设市城市、地级以及县级城市供水产业成本的影响

2.私人部门进入能够显著降低地级市成本,且国内民营资本进入对地级市成本的降低效应更为显著。私人部门进入能够使地级市供水行业成本显著降低14.59%。其中,国际资本进入使城市供水行业成本降低4.05%,但这种效应并不显著,而国内民营资本进入会使城市供水行业成本降低10.18%,仅在10%的统计水平上显著。与设市城市分析结果一致,城市供水行业设计能力越大,供水行业成本越低,但这一效应同样不显著。此外,我们在10%的统计水平上得出人均GDP能够增加供水行业成本,且弹性为0.099 9~0.102 6。而人口密度对供水行业成本具有不显著的降低效应。

3.私人部门进入并未显著降低县级市的供水行业成本。由表2可知,整体来看,私人部门进入对县级市供水行业成本具有降低效应,但并不显著。但我们得出一个非常重要的结论,即在县级市中,城市供水行业设计能力每提高1万立方米/日,能够使县级市供水行业成本显著降低0.71%。同时得出人均GDP对单位售水成本的弹性在0.139 0~0.141 9之间。与设市城市和地级城市的分析结论一致,人口密度越大,单位售水成本越低,但这种效应并不显著。

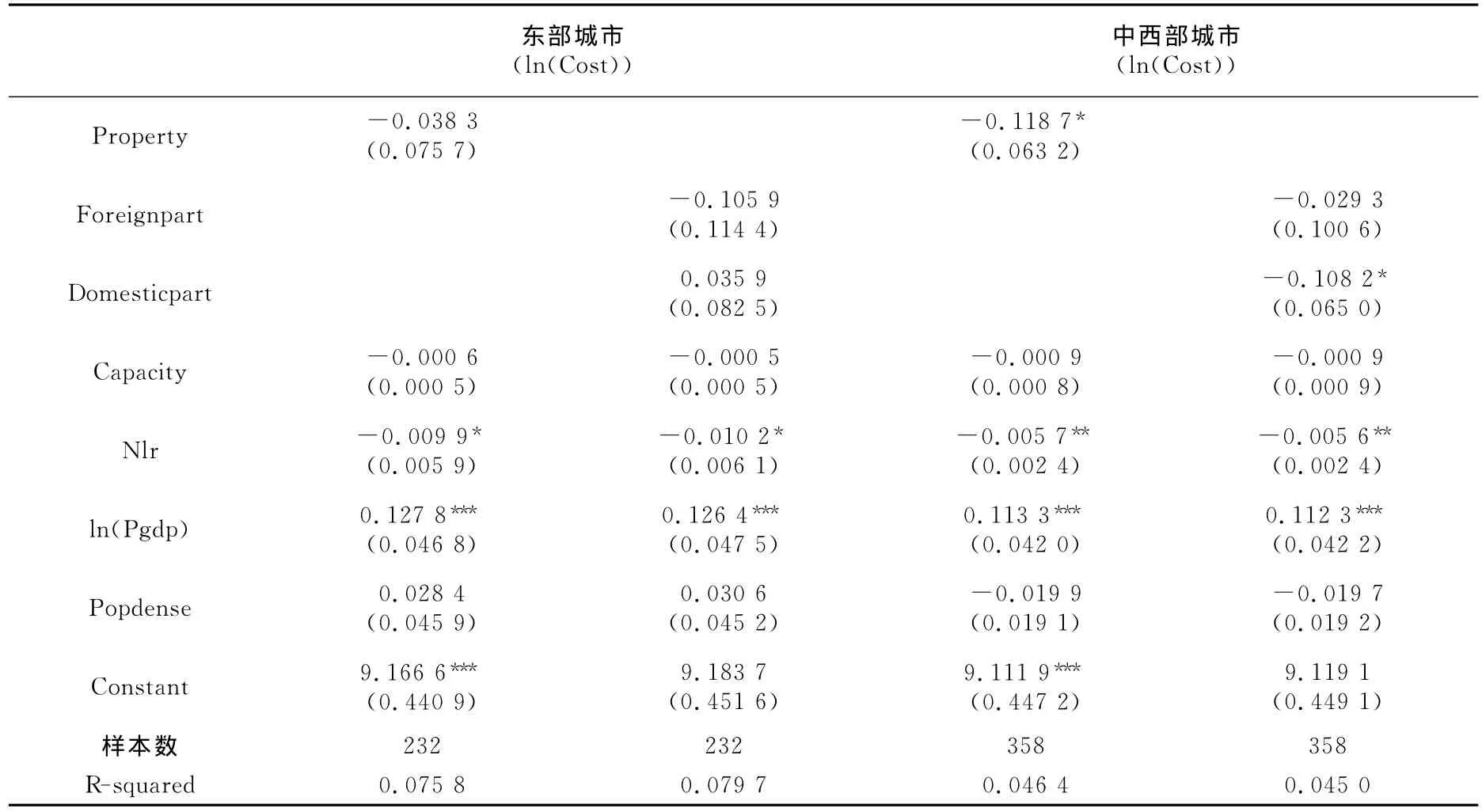

(二)私人部门进入对中国设市城市供水成本影响II:东部城市和中西部城市视角

由于东部城市和中西部城市在经济发展水平、制度完备程度和政府管制等方面存在一定差异,为了切实考虑这些差异,我们分别利用东部城市和中西部城市的供水行业数据和经济发展水平数据,进一步验证私人部门进入是否对供水行业成本具有降低效应。结果详见表3。

表3 私人部门进入对东部和中西部城市供水产业成本的影响

1.对东部城市而言,私人部门进入没有显著降低城市供水行业的成本。由表3可知,总体来看,私人部门进入使城市供水行业成本降低3.83%,但这种效应并不显著。而且,国际资本进入和国内民营资本进入分别使供水行业成本降低了10.59%和增加了3.59%,同样这种效应也不显著。而且日供水设计能力对供水成本具有不显著的降低效应。此外,在东部城市中,人均GDP对单位售水成本的弹性在0.126 4~0.127 8之间,且在1%的统计水平上显著。

2.在10%的统计水平上,私人部门进入能够降低中西部城市的供水行业成本。在表3中,不考虑资本性质时私人部门进入变量前的系数为-0.118 7,仅在10%的统计水平上显著,这说明私人部门进入能够使中西部城市供水产业成本降低11.87%。但在区分资本性质时,国际资本进入对供水行业成本降低的效应是不显著的,相反,国内民营资本进入使中西部城市供水行业成本显著降低10.82%。同样,供水设计能力并未显著降低中西部城市供水行业的成本。但人均GDP每增加1%能够使单位售水成本显著提高11.23%~11.33%。

四、简要结论和政策建议

本文运用2008年供水行业数据和城市经济发展的截面数据,在考虑私人部门进入影响具有滞后性基础上,以2007年的私人部门进入数据作为核心变量数据,并运用robust-OLS方法分别对设市城市、地级城市、县级城市、东部城市和中西部城市进行分析。通过分析我们得出如下结论:

1.在不考虑私人部门进入变量的资本来源情况下,私人部门进入能够显著降低设市城市供水行业成本,但国际资本和国内民营资本进入对供水行业成本的降低效应并不显著,这说明即便单独的国际资本或民营资本不能降低成本,但二者同时或相继进入所产生的特许经营权竞标效应以及运营期的区域间比较竞争效应,能够降低各类产权企业的成本。

2.不考虑私人部门进入的资本来源时,私人部门进入能够显著降低地级城市供水行业成本。其中,国际资本进入没有显著降低供水行业成本,相反,国内民营资本进入显著降低了城市供水行业的成本。

3.私人部门进入对东部地区供水行业成本降低效应并不显著,但能够显著降低中西部地区供水行业的成本。其中,国际资本进入对中西部地区供水行业成本的降低效应并不显著,而国内民营资本进入能够显著降低中西部地区城市供水行业的成本。

上述结论说明,国内民营资本在国际资本的竞争下,具有成本降低动力;与中西部地区相比,东部地区具有较好的制度基础、自然条件和社会条件,产权差异对供水行业的成本影响是不显著的,而中西部地区由于技术落后、制度相对不健全,且国有企业缺乏降低成本动力,因此,通过民营资本进入能够显著降低城市供水行业的生产成本。此外,实证分析还得出地级市供水生产能力基本满足城市居民需求,已达到规模经济,而县级市供水规模较小,尚处于最佳规模经济左侧,因此提高城市供水行业综合生产能力也能够降低单位售水成本。

在深化城市供水行业改革,开放城市供水市场的背景下,需要继续鼓励国内民间资本、国际资本进入城市供水行业。其中,鉴于国内民营企业更为了解国内市场和供水经营环境的现实以及实证结论,建议在相关准入标准的基础上,鼓励国内民营企业进入城市供水行业,同时适度允许国际资本进入城市供水行业,实现有效竞争。在对东部地区先行开放城市供水市场的前提下,建议考虑中西部地区的城市供水需求、投资限制以及效率较低的现状,通过相应政策鼓励私人部门进入中西部城市供水企业。此外,地级市的经济更为发达,在降低城市供水企业成本的驱动下,通过有效管制进一步鼓励私人部门运营地级市的城市供水企业,从而提升城市供水企业的运行效率和服务水平。

[1]全国工商联环境服务业商会.中国经营市政公用环境设施市场化改革评述[R].环境产业研究,2008.

[2]Estache,A.,Gomez-lobo,A.,Leipziger,D.Utilities Privatization and the Poor:Lessons and Evidence from Latin America[J].World Development,2001,29(7):1179—1198.

[3]Galiani,S.,Gertler,P.,Schargrodsky,E.Water for Life:The Impact of Privatization of Water Service on ChildMortality [J].Journal of Political Economy,2005,113(1):83—119.

[4]Jing,Y.,Zhang,X.Private Sector Participation and Performance of Urban Water Utilities in the People’s Re-public of China[J].ADB Economics Working Paper Series,2010,(11):1—28.

[5]Saal,D.,Parker,D.The Impact of Privatization and Regulation on the Water and Sewerage Industry in England and Wales:A Translog Function Model[J].Managerial and Decision Economics,2000,21(6):253—268.

[6]Kirkpatrik,C.,Parker,D.Domestic Regulation and the WTO:The Case of Water Services[J].World Economy,2008,(10):143—163.

[7]张昕竹.中国基础设市产业的规制改革与发展[M].北京:国家行政学院出版社,2002.

[8]王芬,王俊豪.中国城市水务产业民营化的绩效评价实证研究[J].财经论丛,2011,(6):9—18.

[9]王宏伟,郑世林,吴文庆.私人部门进入对中国城市供水行业的影响[J].世界经济,2011,(6):84—99.

[10]励效杰.关于我国水业企业生产效率的实证分析[J].南方经济,2007,(2):11—18.

[11]周耀东,余晖.政府承诺缺失下的城市水务特许经营——成都、沈阳、上海等城市水务市场化案例研究[J].管理世界,2005,(8):58—64.

[12]孙会国,李泽广,M.W.Luke Chan.隐含资本成本估计方法的适用性问题——以中国上市公司为例[J].中南财经政法大学学报,2012,(4):87—93.

[13]Clarke,R.G.,George,K.K.,Wallsten,S.Has Private Participation in Water and Sewerage Improved Coverage?Empirical Evidence from Latin American[J].Journal of International Development,2009,(21):327—361.

[14]肖兴志,韩超.规制改革是否促进了中国城市水务产业发展?——基于中国省际面板数据的分析[J].管理世界,2011,(2):70—80.)