论中国画的风格

王永利

所谓“风格即人”,马克思也说过,“风格就是人,形式是我的精神个性。”我们总说,“书如其人,诗如其人”,画无疑亦如其人。同是一座山,一株树,在不同人的笔下呈现出不同的面貌,实是从艺之人不同的人格、胸怀的表现。有人落笔就不俗,有人作画终身仍俗。根本仍在于人的思想与人格。鲁迅先生说过,“美术……他的制作,表面上是一张画或一个雕塑,其实是他的思想与人格的表现。”格高而思逸,唯人之思高逸,其画格才能高逸。自古以来,大凡留下来的艺术品之所以风格各异,正是由于画家的人格、修养、经历的不同,才有各人独特的面貌。

唐代山水画著名的有三家。其一是李思训,李自幼受宫廷纸醉金迷的生活熏陶,虽曾一度潜逃,而后又回到了皇宫,他那富丽堂皇的画风正是他向往富贵思想的反映;吴道子曾闯荡江湖,好酒使气,甚至要观舞剑以壮其气才能作画。反映在他笔下的山水是怪石崩滩,气势磊落;王维中年好道,万事不关心,是一个典型的隐士型人物,他既无李思训向往富丽豪华的思想,也无吴道子刚猛豪爽的气质,他清淡寡欲,知足逍遥,反映在笔下也是柔性的线条和水墨渲淡的色调;米元章性情孤傲,故其书清韵俊拔;倪云林萧条淡泊,故他的画给人感觉不食人间烟火;弘仁的画清雅俊逸,高洁空旷,给人冷和静的感受尤深;而徐青藤性情旷达,故其画元气淋漓,有丈夫之气;金冬心虽不善画技,但因心境俊逸,故其书画皆得平淡天趣之意,与甜俗绝缘;而近代齐白石、潘天寿更是将“画,心画者也”、“画如其人也”的观念发挥得淋漓尽致。齐白石描绘的一切都充满着活力和情趣、不犹豫、不悲哀、不颓靡,有的只是生命火焰的燃烧和跳动,他所反映的是健康、乐观、自足、童趣盎然。而潘天寿则铁骨铮铮,不折不挠,方正不阿,敢说真话,敢赴前人未走的险地。他的山水花鸟奇险、沉雄而苍古的特色,走到了古典与现代审美疆域的边界。齐白石的画让人感到亲切,潘天寿的画让人感到震撼。一个洋溢着生活的才情和趣味,一个则勃发着精神的张力和豪气。总之,这些流芳千古的、傲岸不群的艺术家们画的都是心中画,写的都是心中意。

不管是塑造风格也罢,追求风格也罢,关键要看是否发乎于心,是否是真的,是否是经过深思熟虑的,甚至于是和自己的生命联系在一起的,那样的作品肯定感染人。毕加索说:“每逢我有一种意思要表达时,我总是用那种我认为的应当用的办法把它表达出来。不同的主题,毫无例外的要求不同的方法。”然而这样的真知灼见却从没有引起我们足够的重视。我们很多人常常以为掌握一套画法就可以吃一辈子,形成一种所谓的“风格”,以不变应万变。于是日复一日,翻来覆去地不断重复,于是就有人专门画某种类型、某样东西,且冠以“牡丹王”、“金鱼王”、“虎王”等不一而足。其实这在某种意义上是将技术等同于艺术,将艺匠等同于艺术家,而将结壳等同于成熟。于是,我们的画坛充斥着平庸与低俗,艺术市场也随处可见另人生厌的重复,没有感觉,没有内心的悸动,仅仅是一种驾轻就熟的套路。当然,在某一阶段有必要保持风格的稳定,然而,不同的感受怎么能用同一种画法、同一种感觉去描绘呢?这是一个观念问题,也是一个真正的艺术家必须摒弃的陋习。

“画乃心声”,由于画者在不同时期有不同的心境、不同的阅历,势必绘出的作品不可能一样。石鲁文革时期的作品大都剑拔弩张,有一种愤世嫉俗的感觉,那如斧凿般的线条、笔法的运用,好像都在诉说着心中的不郁,与他早期的作品明显不同。齐白石、傅抱石的作品也都是这样,毕加索更是以不同时期、不同状态、不同心情创作出不同作品而闻名世界。一个优秀的画家皆有各自的风格,但是在他们的风格里面又都有丰富的变化,而并不像时下所谓的“名家”画一百张画跟画一张画一个意思,看其一张,足见全貌。重复自己并不是铸就一种风格, 这样的作品也无法焕发出持久的艺术魅力。

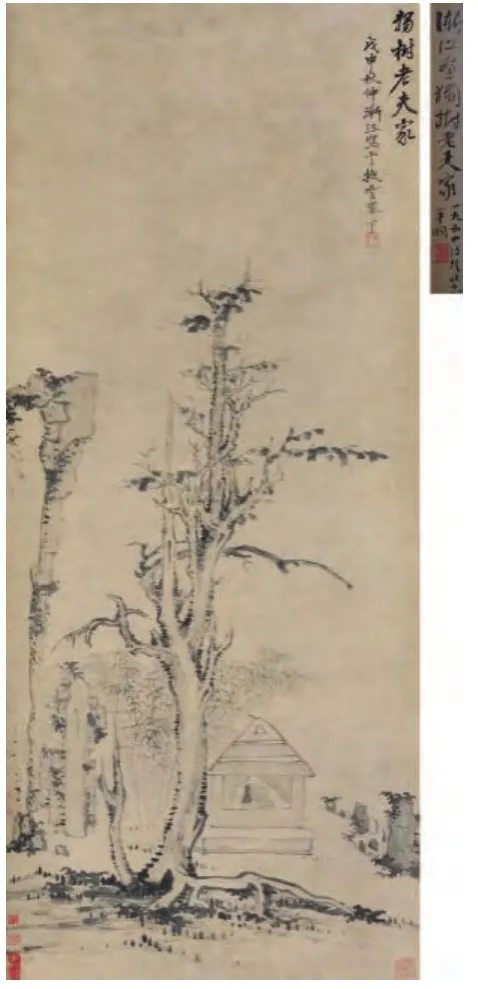

渐江山水作品

黄宾虹山水作品

石鲁山水作品

那么,风格究竟是如何形成的呢?这与从艺之人的艺术素养、个人阅历、学识水准、气质禀赋有着紧密的关系。八大山人的绘画作品之所以有如此强烈的个人面貌,无论其白眼向天的鱼,还是独脚站立的鸟,甚至他貌似哭之笑之的款识,都向世人诉说着内心的郁结及其家仇国恨。末世王孙本该拥有的荣华富贵瞬间化为乌有,甚至生命都在风雨飘摇之中,这种巨大的人世变故、内心的反差以及贵族的倨傲都在八大山人的作品中得到了充分的体现。近代著名的画家陈子庄一生也是穷困潦倒、郁郁不得志,但他人穷志不短,对生活充满热爱,对自己艺术作品高度自信,在其作品里没有一点酸腐气,有的只是对生活的赞美,对大自然的讴歌,作品展现的依然是积极、向上、阳光灿烂。他说,“我的作品五十年后方为世人认知”,这话在今天看来,已经不是书生意气。

当然,每个有成就的艺术家的作品风格的形成还离不开他所处的时代及其环境,这里的环境包括生存环境、自然环境因素。风格形成是一个复杂的过程,主客观的因素都存在,又相互影响。风格的形成不是一蹴而就的,要靠一生的修炼。比如黄宾虹、齐白石、关良他们风格的形成就是自然而然的,没有刻意做作,有的只是发乎于心的自然流露,黄宾虹的文人气质、齐白石的匠心独运、关良的童心未泯等等,这些一代巨匠都是在活生生地画自己,其实这才是风格形成的真正关键所在。关良先生以戏剧人物名扬画坛,这也源于他对戏剧的痴迷,从小就跟着父亲去看大戏,喜欢看画戏曲的香烟片,开始学画时,也是从临摹香烟片入手的。他喜欢武戏、花脸、短打、斗鸡眼,所以这些在他画面里不厌其烦地出现,诸如《霸王别姬》、《杀子报》、《打店》等,后来又结识盖叫天,又让他近距离地接触戏曲,可谓深入骨髓。所以关良先生的戏剧人物,画得非常自然,毫不造作,形随意变,妙造自然,挥洒自如,得心应手。关良先生之所以能够创造出这样一种风格,一方面来源于他个人的爱好,一方面也来源于他的苦心钻研。当然,没有发乎于心的热爱,就不可能有关良戏曲人物的独步画坛。

风格与所谓的画法不可等同。风格已经把人的全部修养、气质、心灵融会于笔端,而画法皆没有。风格是天成的,不是自己设计的,不是追求所能奏效的,凡所追求所得到的东西都不是自己的。至今还有一些人为风格而风格,有意表白自己风格的,一定是不会打动人的,一定是造作的、虚伪的。虚伪便是不足以表达自己的真实情感和精神,或者去客观世界中临时捕捉形象,生硬地描摹,应景造情,皆不是高雅艺术。艺术个性的核心是真诚。倘以真性情入画,虽不言个性,而个性自在其间,与努力创造个性当不可同日而语。艺术家不能刻意去追求个性,越求越不真。不是有句俗语“无心插柳柳成荫”吗?所谓的风格、个性都是在绘画中自然而然流露出来的,恰似惊鸿一瞥、春光乍泄、不留踪影,是一种禅宗的顿悟,是艺术家天赋直觉的诚恳反映。从某种意义上讲,艺术家在绘画中应该淡化个性,不要为了个性而个性,为了风格而风格,一切自然水到渠成,而这样的风格、这样的个性才有价值,才会升华。

[1]王开林.新文化与真文人.北京:中华书局,2006.

[2]贡布里希.艺术的故事.长沙:湖南美术出版社,2001.

[3]郎绍君.论现代中国美术.南京:江苏美术出版社,1996.

[4]陈传席.中国绘画美学史.北京:人民美术出版社.2000.

[5]沈琪.罗丹艺术论.北京:人民美术出版社.1978.