环境艺术专业色彩基础课题教学探析

宋晓真

图1、调研作业分析

一、关于色彩与环境设计

在人类历史发展的进程中,色彩总是与环境发生着各种各样的联系。无论是绿树环绕、粉墙黛瓦的江南水乡,还是茫茫沙漠矗立的金字塔都成为外观色彩与环境协调的典范。现代社会科学技术的发展和新材料的发明与应用,带来了建筑环境色彩设计的新变革。一些专门针对城市和建筑环境色彩的研究组织也越来越受到人们关注,比如1982年成立于匈牙利首都的“国际环境色彩研究学组”,每1-2年专门针对城市和建筑环境色彩的研究和设计进行交流讨论,推动色彩领域的科学、艺术、工业以及教育的合作和发展。

在这些众多的研究方法中,有的学者主张应该从色彩的原理入手,把重点放在颜色产生的原因、性质、特征以及基本概念的形成上面,讲究精确的色彩定位和复制以及颜色的空间分布和编排。有的学者则认为抽象的研究色彩毫无意义,应该针对色彩所依附的具体事物,从应用的立场来探索色彩学的规律。例如法国色彩学家让·菲利普·朗科罗教授所做的色彩地理学分析几乎都是凭实地采集和艺术经验而来,看上去带有很大的主观成分,不够严密,然而对于从事设计的人员来说这种注重颜色运用实际效果的研究往往更具现实意义。

从色彩教学的角度来讲,也应该建立在理论与实践相结合的基础上。既不能剥离开一定的主题语境单纯地去谈理论认知,也不能指导学生盲目采集所需信息,否则形成的色彩感受将是支离破碎的,难以形成系统的色彩经验。应该从色彩科学的立场出发对室内空间、建筑以及环境等进行实践改良与提升,将理论研究放在一定的语境中,使基础研究成果有效地转变为专业设计的可用资料。

因此,新的色彩课程教学模式的创建,意味着必须放弃传统的思维模式和习惯性的教学方式,把设计课程中的色彩教学系统化,将从专业基础课程到专业课程中的色彩设计意识连贯起来。比如为学生设计一个课题,然后师生一起去实现,一起研究与分析,其意义在于提出问题,而不是提供答案,这是一种互动的主题性设计教学。

二、环境艺术设计专业色彩教学课题设置

教学课题设置的关键是教师对课程体系的深刻理解,并能将之灵活地转换成各种新鲜的内容,从而让学生产生兴趣并快速理解、掌握所学的色彩知识,最终达到灵活运用的目的。为了实现这一目标,笔者在对原有的教学内容进行分析、思考的基础上,针对不同专业授课对象的实际状况,对大一下半学期的色彩基础教学内容做了一些新的尝试。

比如将课程内容分解为几个小课题,让各个课题之间存在着内在的逻辑关系,当学生分别完成各个课题时,一组相关性的作业便产生了。在此过程中将理论讲授、信息收集、社会调研、方案构思、讨论讲评、材料选择、模型制作、学业报告书总结等一系列教学方法融汇进去,从而最终完成对教学目标和内容的诠释。

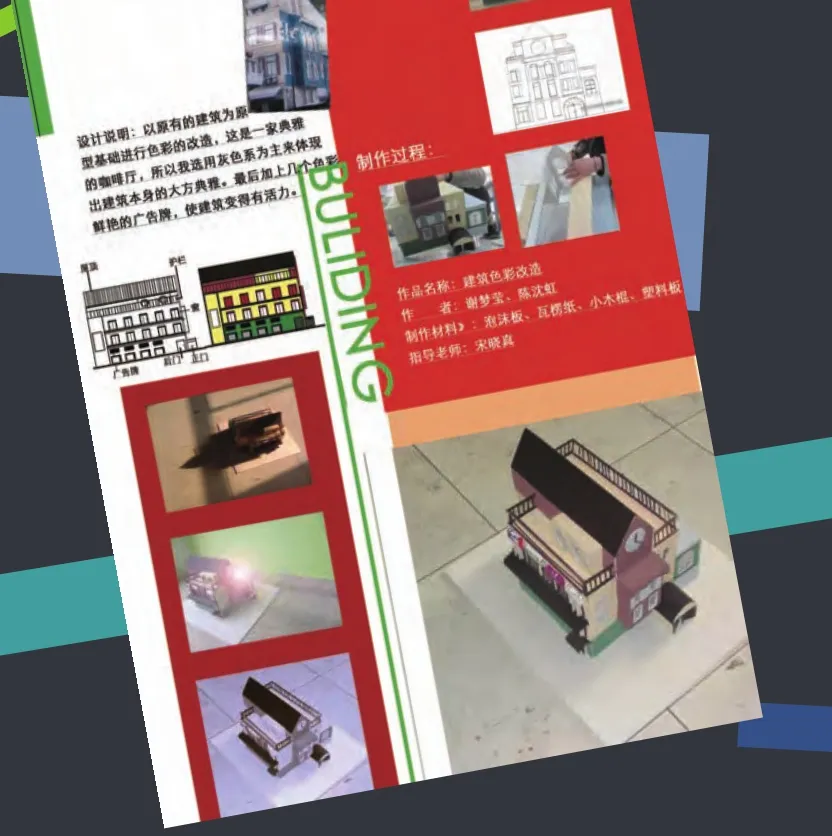

图2、建筑立面色彩改造

图3、色彩方案模型探讨

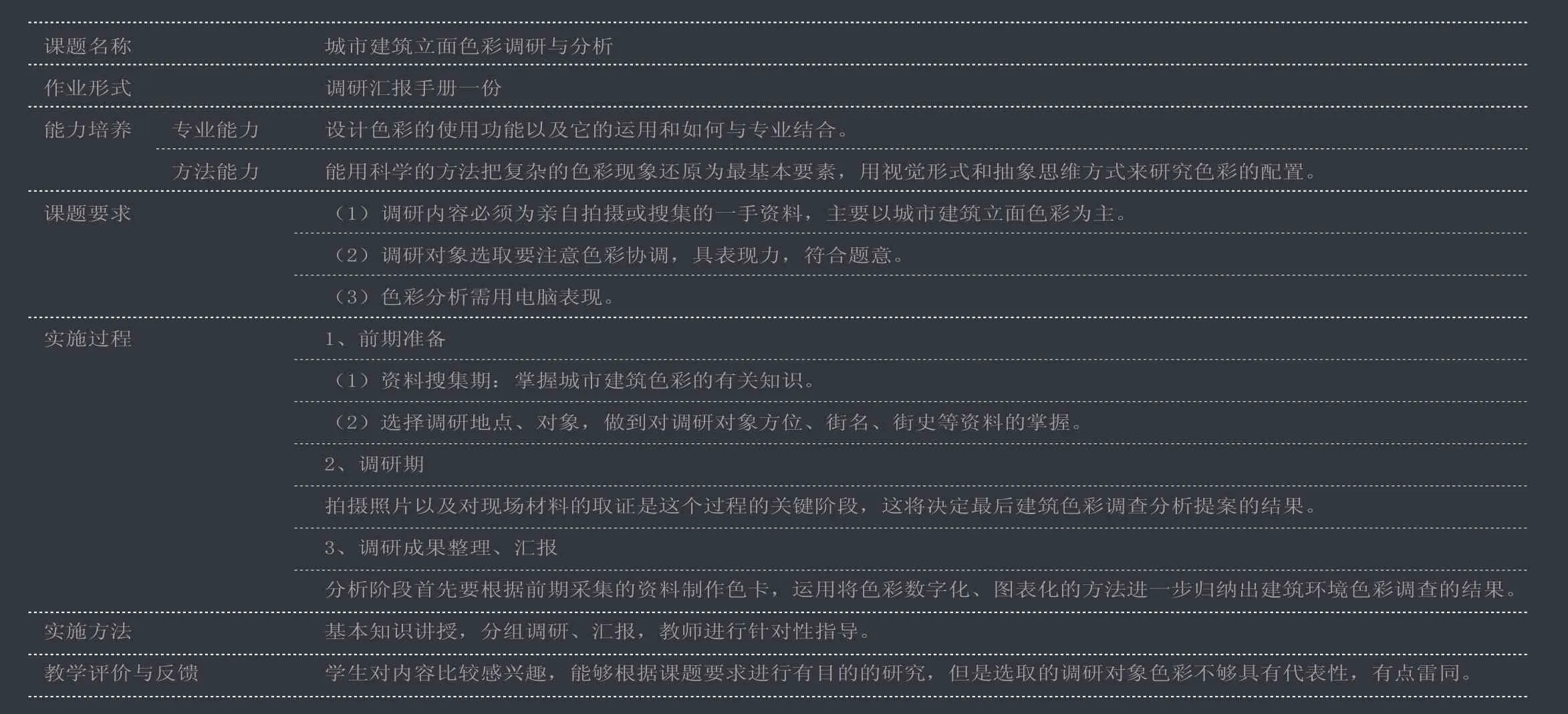

1、色彩调研与数字化色彩分析

第一个课题安排的是城市色彩调研与分析。因为色彩课普遍安排在学生入学初期,让学生从基础课开始就有机会接触社会调研这一形式,有利于帮助学生做好与专业课的衔接转变,培养他们搜集和处理信息的能力、分析和解决问题的能力,以及交流和合作的能力。(如表1)

表1 城市建筑立面色彩调研与分析任务列表

根据法国色彩学家朗克罗教授围绕“色彩地理学”的研究,结合教学实际情况,大体采用以下调研和分析方式:

(1)前期调研

首先,中国已形成的城市环境色彩传统是我们的重要财富,因为它是数年来研究成果的积累,而城市的色彩又主要是以街景来展现的。运用色彩学的知识和手法去学习研究不同街区建筑或秩序井然或灵动和谐的色彩特点,归纳并总结它们的构成方法,不仅是学习色彩的方法,对全面了解国内城市色彩研究动态及其走向,梳理中国传统美学及其指导下城市、街道、建筑等的典型色彩也具有很重要的现实意义。所以,这也是我们将课题调研对象定在街区建筑立面的初衷。

其次,具体手段可以通过实地测量、取证,记录有关的色彩数据并加以分析,另外也可以用摄影的方式记录不同地区的色彩,在照片的基础上进行分析和总结。

(2)色彩分析

调研完成以后接下来需要对调研内容进行归纳整理。随着计算机科学的不断发展,电脑绘制色彩已经成为很多院校色彩基础课程改革的方向。比如深圳大学开发的《数字色彩》课程,采用全新的色彩思维和设计方法,向数字化色彩靠拢,较好地解决了计算机色彩系统和经典色彩系统的有机衔接。

与传统绘画手段相比,电脑绘制色彩确实有其不可比拟的优越性。比如颜色丰富,易于操作等,还可以熟练掌握如Photoshop、Illustrator、coreldraw甚至SketchUp等作图软件,为接下来的专业课程打下基础。另外,学生也能将更多的精力放在对色彩各种属性的研究上。所以本次作业的内容让学生尝试用电脑软件去分析色彩,归纳出建筑立面的主要色彩关系和色谱。

主要色谱:建筑主体的色谱,如墙面、墙基、房屋等主要颜色。

点缀色谱:指与建筑主调配合的建筑体的其他因素,如门、窗、广告牌等。

组合色谱:指主调色谱和点缀色谱相配合的谱系。

然后在色环中标出它们的大体位置,把真实环境中的色彩回归到色彩的基本属性中去推敲它们之间的搭配。(如图1)

2、立面色彩改造“游戏”

在以上的一系列任务完成后,接下来的课题与之紧密衔接,就是在前边的调研资料里选取一组具有代表性的建筑立面进行色彩的重新改造。之所以称为游戏,是指这是个尝试性的练习,旨在引起学生的兴趣,认识到自己对于设计色彩的一系列不足,而不以其在真实环境中的可行性作为考核标准(如图2)。学生可以在一系列草图和模型之后发现这是一个非常有趣又很有成就感的过程。

3、整理色彩——色彩库的建立

“四季色彩理论”是当今国际时尚界十分热门的话题。1998年,该体系由色彩顾问于西蔓女士引入中国,并进行了相应的改造。“四季色彩理论”的重要内容就是把生活中的常用色按照基调的不同,进行冷暖划分和明度、纯度划分,进而形成四大组和谐关系的色彩群。由于每一组色群的颜色刚好与大自然四季的色彩特征相吻合,因此,就把这四组色群分别命名为“春”、“秋”(暖色系)和“夏”、“冬”(冷色系)。

在接下来的课题中,学生可以通过对以上色彩理论的理解,学习整理色彩,建立一套属于自己的“春”、“秋”(暖色系)和“夏”、“冬”(冷色系)的色彩库。色彩库建好以后,选择两个空间,分别做出春夏秋冬的色彩方案。方案进行的过程需要与组员、教师不断地沟通讨论,直至通过,再用手绘或者电脑软件把具体的色彩方案表现出来。

4、空间色彩——方案与模型

作为环境艺术设计专业的学生来讲,讲色彩就必然脱离不了空间。色彩表达是空间设计中最活跃、最直接的视觉要素。所以针对空间与色彩的关系,根据色彩库课题中完成的色彩方案,接下来就要动手将其转化为模型,在制作模型的过程中,发现设计的一些问题并及时加以改进,这是对课程知识点的一个综合应用、整体操控和最终动手实践的过程。在基础色彩的学习中引入模型可以提高教学的可操控性,它将学生所有对色彩的抽象感觉及设计方案以最直观的形式表现出来,训练他们发现色彩在图纸上与空间中的变化。因此,模型制作部分可以分两种类型:

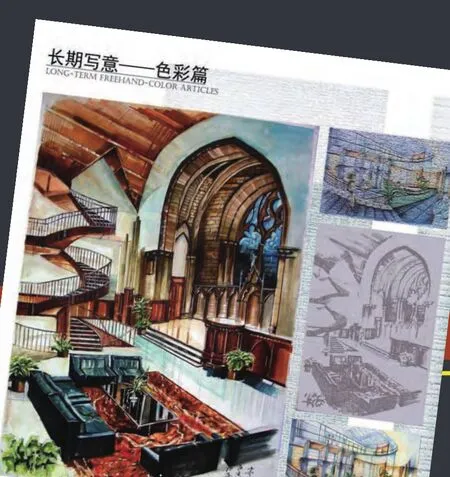

图4、主题性空间色彩表现

图5、主题性空间色彩表现

(1)方案型模型,相互探讨(如图3)

(2)主题性空间色彩,细致表现(如图4-5)

需要注意的是,教师在这个过程中一定要把控好,避免为了做模型而做模型,学生浪费了大量时间在部件制作上,有时甚至是直接照搬某些成品的东西,最终导致无法在这个过程中真正去体验色彩给空间带来的变化,感受设计色彩的乐趣,也让模型制作成为鸡肋。

5、手绘色彩——以量求质

在基础手绘色彩这方面,要加大练习的量,以量求质,强化思考能力、表现速度和应变能力的培养,数量的积累同时也是经验的积累。

在具体课程安排上可以课上作业和课外作业相结合的形式进行。课上作业需要有一定的主题性,并以相关知识点串联。课外作业训练的目的就相对单一一些,纯粹是技巧性的提高(如图6)。

三、教学的拓展

教学实施过程中对课题的再设计是一个有趣的、开放的和变化的状态,可以使得教学过程充满着许多的可能性,由此课题也得到有效地延伸和拓展。所以除了以上所讲的课题内容外,还可以通过以下一些形式来展开进行。

首先,在课程内容设置上可以结合学院网络课程的制作,体现出开放性、交互性、共享性、协作性、自主性的特点,教师与学生、学生与学生之间通过网络实现教与学的交互,通过链接等多种方式引入丰富的动态学习资源,通过既面向个人、又涉及小组成员互动协作的作业、活动、练习等,实现内容的常换常新。

其次,可以建立小型的色彩设计工作室,增强教研室与教研室、学校与学校、学校与社会之间的互动。例如,把一些大二甚至是大三的室内或者景观的真实项目拿来,把它具体到色彩的设计上进行有针对性的训练,在这个过程中让学生作为主体去体验并实验,去获得色彩的某种经验,并在特定的情境中将获得的色彩体验内化为完整的知识体系和能力体系,这样既可以为学生提供一个从基础理论到实际应用的平台,体验到色彩设计与相关专业的关联,继而也达到教学的预设目标。

四、小结

总体来讲,以上一些课题设计都是围绕设计色彩课程内容体系的基本结构,将知识体系和能力体系所包含的内容重新加以整合完成的,通过这一系列的训练将本专业设计色彩课程的原理、规则、方法等知识要素转化为可以实施的作业,并在作业开始、发展、深化的过程中培养学生选择、判断和综合运用色彩的能力。

因此,只有不断地探索新的教学理念,更新知识结构,采用理论与应用的完美结合,才能让学生由基础色彩提升到专业色彩,建立色彩理性的思维模式,为以后的色彩应用打下坚实的基础。

图6、手绘色彩表现

[1]杜晨鹰.高职艺术设计专业绘画基础课程教学改革刍议.浙江艺术职业学院学报,2008(06)

[2]张忠平.《设计色彩》课程教学探析.长沙铁道学院学报(社会科学版),2011(06)

[3]李勇.高等院校美术专业基础色彩教学改革探究.南京艺术学院学报,2004(07)

[4]林家阳.设计色彩教学.北京:中国出版集团,2007.

[5](英)艾伦·派普斯.欧艳译.艺术与设计基础.北京:中国建筑工业出版社,2007.