清代甘肃进士教育养成述论*

陈尚敏

(兰州城市学院 文学院,甘肃 兰州730070)

围绕选举制度和教育机构来重建士人教育养成的史实,这是既存教育史研究的基本视角。就清代甘肃进士而言,影响其养成的因素往往显得更为多元。诸如游学他乡、地方官培植以及家族的经济资助、教育背景、婚姻缔结等。进士作为科举的终端,常被喻为蟾宫折桂,他们的教育养成更能说明上述因素的重要性。

一、游 学

在清代甘肃籍进士中,号称“二澍”的张澍和邢澍,向为学界所重。张之洞《书目答问》附录《国朝著述诸家姓名略》中,张澍列名于经学家、史学家和金石学家;邢澍列名金石学家。二人均入《清史稿·儒林传》。梁启超说:“甘肃与中原窎隔,文化自昔朴僿,然乾嘉间亦有一二流之学者,曰武威张介侯。”[1]问题是,既然“甘肃与中原窎隔,文化自昔朴僿”,为什么会在乾嘉间挺生出一二流之学者?

张澍“十四为诸生,学使章桐门携上京”,“京师书籍海,人才渊薮,以先生游其间数年,尽师魁硕,尽友群雅,尽窥中秘。由是声气骤广,记览骤博,援笔伸纸,如天马驰风,不可羁绊”,“一时巨公,自朱文正、阮文达而降,皆交口荐誉之”[2]。章桐门,即章煦,桐门为号,浙江钱塘人,乾隆朝进士,曾官陕甘学政。张澍七岁受业于本籍进士刘星五,“先生奇爱之,病其笔端纵横”,才佳而文法不符时艺。但章桐门看中的正是张澍的“才佳”这一点,又怜其年幼,遂以童试第二的名次甄选入凉州府学[3]。张澍进学后,即随他来到京师,先后从邵晋涵学习经史,管世铭学习时文[4]。邵晋涵,浙江余姚人,乾隆朝进士,曾充四库馆纂修官,史部之书,多由他最后校定,提要亦多出其手;管世铭,江苏阳湖人,乾隆朝进士,累官至户部郎中。朱珪、阮元分别为嘉庆四年(公元1799年)己未科主、副考官。“所得之士如姚文田、王引之、汤金钊、程同文、张惠言、胡秉虔、陈寿祺、许宗彦、张澍、刘台斗、郝懿行诸人皆一时朴学之选,人才之盛,空前绝后。”[5]张澍确有非凡的天资,“季甫十九,博文丽藻,才气无双,一时惊以为异人”[6]。同时他的成才,还与受章煦提携,得益于和学界巨擘相识相知这一点密不可分。

邢澍自言:“余弱冠,随计吏至京师,始读《曝书亭集》,即知私淑。”[7]“余愚且鲁,幸生圣世,由远方塞独之士,随计吏至京师,遂举礼部,策殿试,解褐从仕,食禄几二十年。”[8]邢澍于乾隆四十四年(公元1779年)中举,不久随人上京,在乾隆五十五年(公元1790年)进士中式。其间,一直在满族贵族、诗人和亮家作塾师[9]。

由上述可知,“二澍”得中高第,自然与这段因缘负笈京师的经历有关。设馆于贵族之家,使其学业精进,邢澍的经历并非个案。通渭进士牛树梅,在道光十二年(公元1832年)会试落第后,“遂留京,为梁省吾先生家教书。省吾,广西人,癸未进士,礼部主事,在京有文名,遂拜为老师”[10]。张澍为本籍进士潘挹奎所写的传称:“武邑每科赴礼闱试者百余人,榜后留者十余辈”,潘挹奎便要为他们“谋馆舍,俾资旅费”[11]。潘挹奎为嘉庆十三年(公元1808年)戊辰科进士,时官吏部主事。以教养学,本是士人通籍之前的惯常做法。觅馆京师,一方面为这些落第者解除了经济困窘的问题,更为重要的是,有可能还在其学业上提供直接或间接的帮助。就一般而言,能请得起塾师的家庭应说具有一定的经济实力,其中就包括那些具有教育背景的绅宦之家。

陕西、甘肃毗邻,人文也多有关合之处。陕西近于腹地,文风较盛,因此,陕西也成为清代甘肃士人游学的地方。史流芳,陕西华州人,康熙朝举人。陕西士人柏景伟曾说,甘肃士子“寄寓陕境并肄业陕中书院者不少”[12]。天水的苏统武,光绪二年(公元1876年)丙子科进士。“孙颂坪殿撰督学陇上,补弟子员,选赴三原宏道书院肄业,文名噪关中。”[13]庆阳惠登甲,光绪二年(公元1876年)丙子科进士。同治回变,“转徙入秦,肄业关中书院,为山长王寿凤夫子所特赏”[14]。

二、地方官培植

余英时认为,自汉代的循吏开始,直到晚清的曾国藩、张之洞等“主动地承担起儒家的'师'的责任,所以他们所至‘讲经’并建立学校”[15]。宣统《甘肃新通志》卷55~62为“职官志”,入传清代官员187人,其事功涉及兴教劝学的有143人。诸如谢訚祚,字悦如,浙江涛山进士,乾隆朝知镇远县,“勤于课士,俨若严师”。严良训,字迪甫,江苏吴县人,道光中由编修出巡巩秦阶道,“暇则诣书院,亲为讲解如塾师”。清代甘肃进士在其举业阶段受知于地方官,自然更能说明清代地方官身上“师”的特征。

牛运震,号木斋,山东滋阳人,雍正八年(公元1730年)庚戌科进士,获馆选,乾隆初年出知秦安,“择士之隽者,亲授之业;又买官署旁民宅,别设陇川书院。自署内穿牖相属,旦夕亲往训诸生,以读书缀文之法,秦安科第始盛。”①后迁知平番(治今永登),兴教劝学不辍,“木斋号博学,士多就之。”[16]牛运震也自言:“余宦西陲十年,从余游者一时才俊百数十人。”[17]其弟子中可考的有三人成进士,分别为皋兰籍梁济纒,乾隆十年(公元1745年)乙丑科;武威籍孙俌、秦安籍吴墱,乾隆十六年(公元1751年)辛未科。

董平章,字琴虞,福建闽县人,道光十三年(公元1833年)癸巳科进士,二十八年铨职秦州(治今天水),“政暇,辄进秀士于厅而亲课之,择其才尤俊者,为辟斋舍,授经籍,指画口传,寒暑无辍,涵濡培壅,文治勃焉大兴”,“盖自先生莅秦,及癸亥乱作之前,州之举于乡者十余人,成进士者三人,皆先生所匠成也”[18]。像任其昌,字士言,同治四年(公元1865年)乙丑科进士,弱冠童试时,深得董平章赏识,“延置门下而教育之”[19]。

杨增新,云南蒙自人,同治末进士,光绪中出知河州(治今临夏),修复城中旧有凤林书院,还在人口稠密的两个大堡增建龙泉书院和莲花书院。“躬自训诲,谆谆不倦,河州遂人才蔚起,陇上号称最盛”,“庚子、辛丑恩、正并科遂中式九人,两科解元,皆出河州,杨公之教也”①参见[民国]续修导河县志,卷七,艺文门·碑志[Z]。。“两科解元”即祁酉元和邓隆,二人曾被杨增新招至衙署,亲自指点读书。其中邓隆中光绪三十年(公元1904年)甲辰科进士。杨增新在民国年间出任新疆省主席,其河州门生在当时的新疆省政府中担任要职者多有。张建,字质生,河州人,曾受知于杨增新,对其在河州兴学情况有较为详尽的叙述:

洎夫政平讼理,则以选士为首务。丁酉州试,公拔建于前茅,得茂才。旋与邑人士之翘楚者数辈,诏入署斋,躬自课之,均有成就。今新疆省政府主席金公树仁,财政厅厅长徐公益珊,皆同请业者也。初,公惧凤林书院之不足于膏火也,请于董公福祥,拔善后罚款三万金,既增加膏火,复推设宁河堡龙泉书院。又相度地势,在北乡黄河口筑莲花堡,请徙城守营千总一员,兵四十名戍之,并创建爱莲书院。聚士之秀而文者于三书院,月课而旬考之。于是士知向学,人文蔚起。庚子、辛丑恩、正并科,吾邑登贤书者九人,祁君酉元领解。癸卯乡试,邓君隆领解,徐公益珊开榜,邓君即于甲辰捷南宫,为数十年所未有[20]。

关于清代甘肃进士在其举业阶段受知于地方官的情况,还多见于会试硃卷②本文所使用的硃卷现藏于甘肃省图书馆。关于“硃卷”及甘肃省图书馆藏情况,拙作《清代河西地区科举家族探析》有述,《石河子大学学报》(哲学社会科学版)2012年第5期。。硃卷有刊刻者的履历部分,其中述及自己师承关系。“亲受指示讲读者为受业师,入学及中举、中进士、复试、殿试、朝考阅卷者为受知师。”[21]例如,镇番(治今民勤)的张尔周,道光三十年(公元1850年)庚戌科进士,其会试硃卷受业师中就见有地方官:“王兰汀夫子,印有成,山东夏津人,道光壬辰科进士,前任镇番县知县,升任秦州直隶州知州;周古渔夫子,印兆锦,山东金乡县人,嘉庆庚辰科进士,翰林院庶吉士,前任镇番县知县,现任泾州直隶州知州。”

三、家族因素

清代从中央到地方政权的庞大官僚队伍,主要集中在几百个科举家族之中。“就家庭背景而言,江南进士主要出身于那些阀阅大家。”[22]“明清徽州进士分布的第二个显著特点是集中在少数几个大姓大族之中。”[23]这些世家往往在族中设塾,为其赴试子弟提供应试盘费等。家族在清代甘肃进士的举业阶段所发挥的作用,我们也能找到相关的例证,像皋兰颜氏为地方望族,有清一代,其家族科名迭续,其中颜履敬和颜豫春为叔侄进士,分中道光二十年(公元1840年)庚子科和光绪二年(公元1876年)丙子科。其家塾始建于雍正十一年(公元1733年),当时任职四川提督的颜审源交给族弟颜松如银200两,由族正颜华如操办,置本街房一区,整修为学舍③参见《金城颜氏家谱汇录》,光绪十一年刻本。。后来还多次扩建。颜氏家族还利用族产息银资助族中应试士子,凡族人生员赴西安乡试者,赠盘缠银3两;举人赴北京会试,赠路费银30两③。为此,“自道光迄光绪五十年间中,颜氏登甲科者二,举乡闱者踵相接,文学盖滋盛焉。”[24]天水回族哈锐,光绪十八年(公元1892年)壬辰科进士,并获馆选,“为吾甘吾教破天荒矣”。哈锐的蒙养教育阶段就是在其家塾中完成,且“余历科北上,川资系取给于授徒束修及月课奖金,临时并由余父余叔酌量附益其数”[25]。

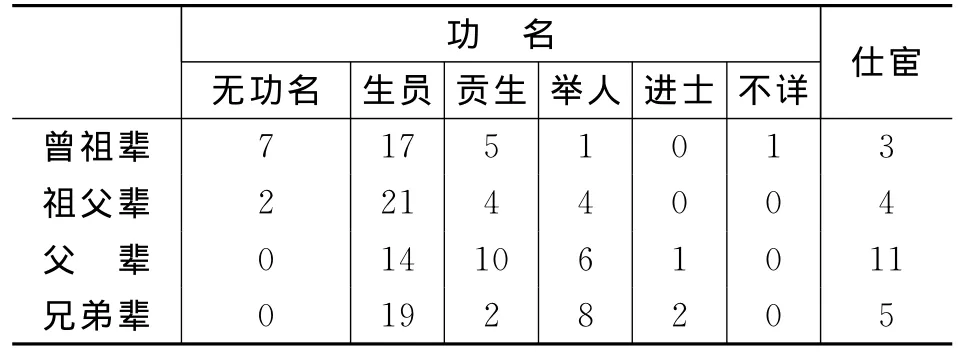

族中设塾、提供应试盘费是一种显性扶助;一个家族的教育背景对其子弟学业所产生的影响,相对就显得隐性。硃卷考生履历部分,详载其家族成员的功名仕宦情况,这些信息反映出这个家族的教育背景。利用甘肃省图书馆藏硃卷,可以考知清代甘肃31名进士家族成员的相关情况。考虑到对进士本人教育养成可能产生的实际影响,只选取曾祖、祖父、父亲和兄弟四个辈分。如果同一辈分中同时有几人具有功名时,只取最高者,具体如表1所示。

表1 清代甘肃31名进士家族成员功名仕宦情况

由表1可得出结论:其一,完全出自白丁家族的进士鲜见。其二,只有少数进士的曾祖辈、祖父辈无功名,父辈和兄弟辈中都有功名,相对而言,父辈和兄弟辈对士人教育养成的影响更为直接,所谓幼承庭训、兄弟切磋。这一点表2的统计也能证明。其三,进士的族人从辈分上看,由远及近功名渐次增高,说明一个家族中进士功名的获得是其教育逐渐累积的结果,即一个进士的养成需要几代人在举业道路上坚持不懈的努力才有可能实现。

另外,从硃卷考生履历看,新科进士在中式之前一般都娶妻生子,有了家室之累,这是由科举考试的长期性所决定的。因此,士子要想在举业上成功,没有家族多方面的支持是不可想象的。硃卷虽然未能直接反映家族的经济状况,但透过家族成员的功名仕宦情况也可大致推知。清代,功名拥有者上可为宦,下可为绅。为宦的不必说,为绅者可以通过参与地方公共事务而获得不菲的收入,张仲礼称此为与“绅士功能”有关的收入[26]。婚姻缔结在某种程度上扩大了一个人的社会交往面,其在士人教育养成中也会产生重要影响,特别是那些科举家族之间的通婚更是如此[27]。

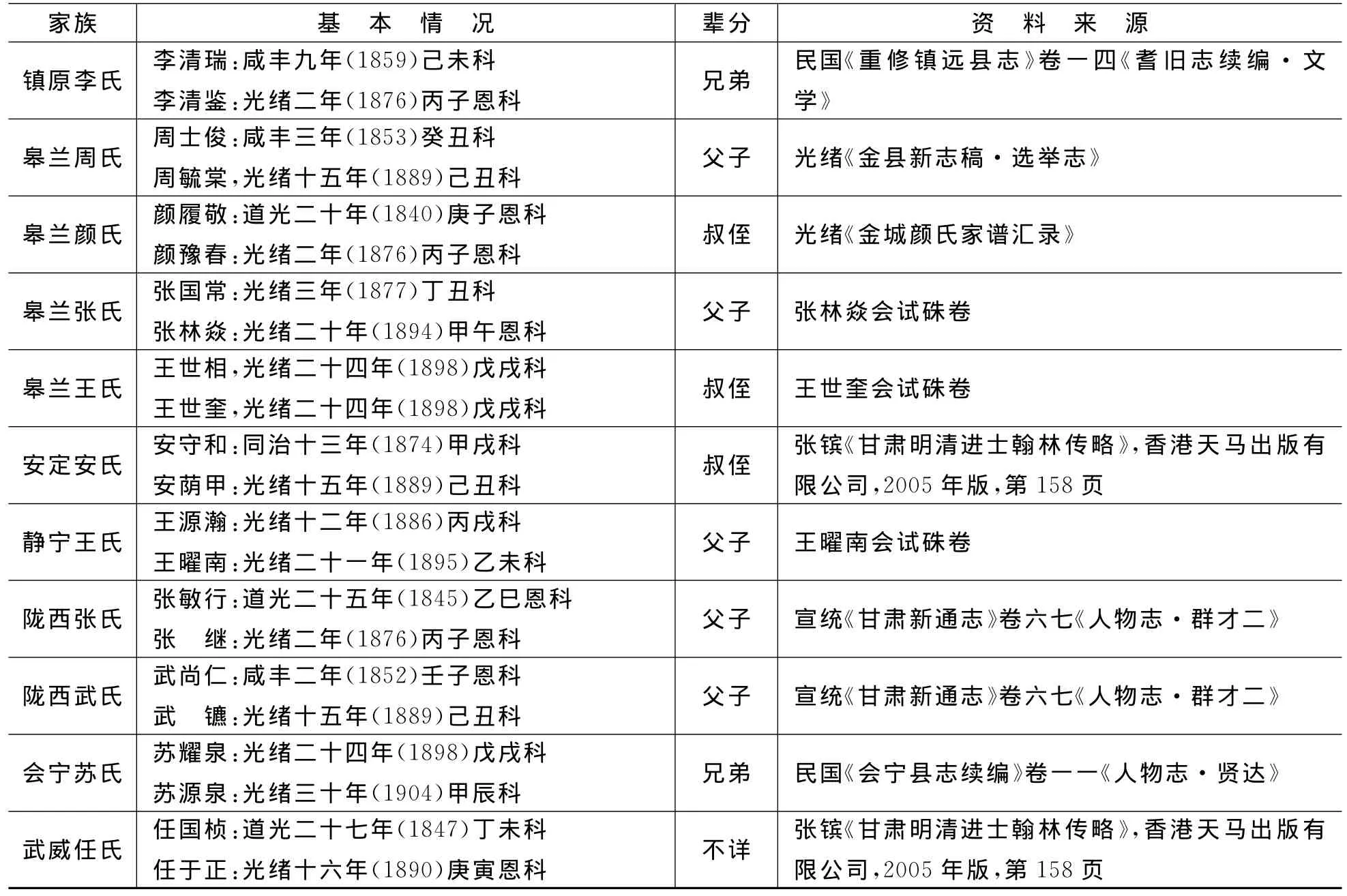

就地方各种史料查阅统计,清代甘肃父子进士最多,共有12家;兄弟进士4家;叔侄进士4家;祖孙进士3家;曾祖孙进士1家,不详辈分者2家,具体情况如表2所示。

表2 清代甘肃家族进士分布

续表2

四、结 语

缘于战略地位及民族构成的特殊性,重武轻文是清代甘肃社会治理的总体特征。左宗棠就说,甘肃“缘地居边塞,北连蒙部,南杂番、回,西路新疆,更番换戍,防范宜周,兵力不得不厚也”[28];“置省以来,诸凡建设,或因或创,于武备尚详,而文治独略于各省”[29]。作为有清一代育才中心的书院,甘肃属清代书院最不发达地区之一[30]。游学、地方官培植在甘肃进士养成中发挥了重要作用,正是缘于文教的落后。游学发生的缘起是当地教育条件不能满足士人的求学要求,因此,游学的路径是由文教落后地区指向发达地区。清代地方官自督抚至州县官,多是科第出身,其中拥有进士功名者并不鲜见。官员的学者化,使他们本身具有了为师的能力。清代科举考试,名为三场,实则以首场八股为重。八股在内容上要求“代圣立言”,这就要求考生具有丰富的经史知识以及对其的理解;在形式上更是有着诸多要求:写作是须先破题、承题、起讲,正文部分以四个有逻辑关联的对偶段落来层层深入地阐发题旨,文字要清真雅正,结构要起承转合。因此,对应试者而言,能得到名师指拨就显得特别重要。

另外,地方官兴教劝学,尚与传统教育的特点有关。传统教育在实践中以“文治”作其别称,强调的实际是它的政治功能。这样,文教盛衰关系社会治乱便是题中应有之义。正如费孝通先生所言:“一个负责地方秩序的父母官,维持礼治秩序的理想手段是教化。”[31]

科举不拘门第的开放特点,在根本上动摇了宋以前依靠国家政权支撑的“门阀性”家族的稳定。家族要维护和提升自己的社会地位,唯一的手段就是创造良好的教育环境,务使族中子弟致力于科举。甘肃家族进士产出少,值得重视的原因有二:其一,地方不靖。武威翰林李于楷曾说:“吾乡衣冠阀阅之盛,首推城河沿孙氏。自元朴先生以淳德至行,崇祀乡贤;凤书方伯、仲山大令,仍世登进士第。勋绩行义文章,坊表乡里者百年”,“孙氏自方伯以降,甲乙科前后相望”,“经乙丑之乱,第宅废为瓦砾,子姓虽繁,无读书者。仁义之不修,诗礼之日捐,世远泽竭”[32]。引言所及凤书方伯和仲山大令,即孙诏和孙俌,两人为祖孙进士(见表2)。孙诏,累官至湖北布政使。明清“布政使”向有表率一省府州县官之义,故尊称为“方伯”。孙俌,曾知广东翁源县。“乙丑之年”为嘉庆十年(公元1805年),这一年发生了青海“番族叛乱”事件。武威毗邻青海。狄道(治今临洮)张氏为当地科举家族。张廷选,道光十五年(公元1835年)乙未科进士,并获馆选,曾官翰林院编修。其家族“一门忝乡举、衣青衿者十余人”,同治二年(公元1863年)八月,狄道城被回民起义攻破,张氏家族举族自焚,凡九十余人。由表2的统计可以看出,清代甘肃家族进士产出的持续性多不超过三代。其二,陕甘在康熙初年分省,但分闱始于光绪元年(公元1875年),在此之前,甘肃士子应乡试要远赴西安,应试成本高,抑制了地方社会的向学热情,这自然也会影响到甘肃家族进士的产出。左宗棠于同治末年,力主陕甘分闱,其意图中就有提振甘肃地方社会向学热情的一面①拙作《晚清陕甘分闱述论》对此有述,《历史档案》,2012年第4期。。

[1]梁启超.近代学风之地理分布[M]//梁启超.饮冰室合集·文集:第14卷.北京:中华书局,1989:51.

[2]张介后传[M]//李于锴遗稿辑存.李鼎文,校点.兰州:兰州大学出版社,1987.

[3]张澍.刘星五先生传[M]//张澍.养素堂文集:卷二四.兰州:兰州古籍书店,1990.

[4]冯国瑞.张介后先生年谱[M].兰州:兰州古籍书店,1990.

[5]徐世昌.清儒学案:第2册[M].北京:中国书店,2002:555.

[6]钱仪吉.序[M]//张澍.养素堂文集.兰州:兰州古籍书店,1990.

[7]邢澍.砚耕堂记[M]//邢澍.守雅堂稿辑存:卷一.戚子扬,校点.兰州:甘肃人民出版社,1992:33.

[8]邢澍.望益轩记[M]//邢澍.守雅堂稿辑存:卷一.戚子扬,校点.兰州:甘肃人民出版社,1992:32.

[9]李鼎文.邢澍[M]//邢澍.守雅堂稿辑存:附录二.戚子扬,校点.兰州:甘肃人民出版社,1992:125.

[10]牛树桃.胞兄纪略[M]//牛树梅.省斋全集:卷一.兰州:兰州古籍书店,1990.

[11]张澍.潘石生考功传[M]//张澍.养素堂文集:卷二五.兰州:兰州古籍书店,1990.

[12]柏景伟.请补行陕甘文闱乡试疏[M]//柏景伟.沣西草堂集:卷一.民国十三年刊本.

[13]任承允.吏部主事苏公绍卿墓志铭[M]//任承允.桐自生斋诗文集:卷七.兰州:兰州古籍书店,1990.

[14]陆纲.惠莲塘先生传[M]//惠登甲.庆防记略.马啸,校释.天津:天津古籍出版社,2010:112-113.

[15]余英时.新版序[M]//余英时.士与中国文化.上海:上海人民出版社,2004.

[16]潘挹奎.孙韦西先生传[M]//潘挹奎.武威耆旧传:卷三.兰州:兰州古籍书店,1990.

[17]牛运震.松花菴诗草序[M]//吴镇.松花庵全集.兰州:兰州古籍书店,1990.

[18]王权.诰授中宪大夫知府衔前秦州牧董公德教碑记[M]//王权.笠云山房诗文集:卷十.吴绍烈,校点.兰州:兰州大学出版社,1989:191.

[19]王权.户部观政进士陇南书院主讲任士言先生墓表[M]//王权.笠云山房诗文集:卷十七.吴绍烈,校点.兰州:兰州大学出版社,1989:336.

[20]张质生.书蒙自杨公牧河州事[M]//张质生.退思堂诗文集:下册.兰州:甘肃民族出版社,2002:898-899.

[21]商衍鎏.清代科举考试述录[M].北京:三联书店,1958:87.

[22]范金民.明清江南进士数量、地域分布及其特色分析[J].南京大学学报:哲学·人文·社会科学,1997(2).

[23]李琳琦.明清徽州进士数量、分布特点及其原因分析[J].安徽师范大学学报:人文社会科学版,2001,(1).

[24]王权.皋兰颜氏族谱序[M]//王权.笠云山房诗文集:卷十七.吴绍烈,校点.兰州:兰州大学出版社,1989:325.

[25]哈锐.蜕庵六十六岁追述自叙[M]//哈锐集.胡圭如,编辑.天津:天津古籍出版社,1991:43.

[26]张仲礼.中国绅士的收入[M].上海:上海科学院出版社,2002:42.

[27]陈尚敏.清代河西地区科举家族探析[J].石河子大学学报(哲学社会科学版),2012,(5).

[28]左宗棠.甘省兵制亟宜变通情形折[M]//左宗棠全集,奏稿七.长沙:岳麓书社,2009:410.

[29]左宗棠.请分甘肃乡闱并分设学政折[M]//左宗棠全集,奏稿五.长沙:岳麓书社,2009:511.

[30]邓洪波.中国书院史[M].上海:东方出版中心,2006:405.

[31]费孝通.乡土中国[M].香港:三联书店,1986:55.

[32]李于锴.孙揆章[M]//李于锴.李于锴遗稿辑存.李鼎文,校点.兰州:兰州大学出版社,1987:22.