试论《抱朴子内篇》中的隐身术

姜守诚

(中国社会科学院 哲学研究所,北京 100732)

隐身术(隐形术),又称“遁甲”、“立亡”、“隐沦”。据《神仙传》记载,皇初平、左慈等人均擅长隐身术,可“坐在立亡”、隐匿身形。又《三国志·魏书·张鲁传》裴松之注引鱼豢《典略》云:“熹平中,妖贼大起,三辅有骆曜。光和中,东方有张角,汉中有张修。骆曜教民缅匿法,角为太平道,修为五斗米道。”[1]所谓“缅匿法”即指隐身术,据此可知骆曜在长安主要以传授此术来吸引信众和聚集力量的。总之,诸多迹象表明:汉晋之季,隐身术在方士及民间道士中颇为盛行。

不过,东晋道士葛洪撰《抱朴子内篇》对隐身术(“隐沦之道”)评价不高,认为此术对修命成仙了无益处,并对汉晋方士藉此异术哗众取宠、招摇过市的行为给予了抨击。同时,他肯定了隐身术的独特作用——当遭遇兵乱危难时可护身逃匿,如《抱朴子内篇·杂应》篇所言:“神道有五,坐在立亡其数焉。然无益于年命之事,但在人闲无故而为此,则致诡怪之声,不足妄行也。可以备兵乱危急,不得已而用之,可以免难也。”[2]由此可见,葛洪及汉晋道教视野中的隐身术仅是作为一种外在技巧而存在,尚停留在“术”(方术、道术)的层面。后世道教则逐渐赋予了更多的宗教内涵,使之成为验证修道者素质高低的一种标志,从而推动了隐身术由“术”向“道”层面的转变和提升。

一

对登山修道者而言,遁甲隐身术在某种程度上发挥了积极的保护功效。葛洪首先介绍了早年学习遁甲术的亲身经历,又引《遁甲中经》谈到了施展隐身术的最佳时机:“避乱世,绝迹于名山,令无忧患者,以上元丁卯日,名曰阴德之时,一名天心,可以隐沦,所谓白日陆沈,日月无光,人鬼不能见也。”[3]这段文字是说:有人若想躲避乱世,可选择上元的丁卯日这天(名曰“阴德之时”、“天心”)登涉名山,即可隐匿身形,使他人及鬼怪不能睹见自身。随后,又引《遁甲中经》介绍了隐身术的操作步骤:“往山林中,当以左手取青龙上草,折半置逢星下,历明堂入太阴中,禹步而行,三祝曰:‘诺皋,大阴将军,独开曾孙王甲,勿开外人;使人见甲者,以为束薪;不见甲者,以为非人。’则折所持之草置地上,左手取土以傅鼻人中,右手持草自蔽,左手著前,禹步而行,到六癸下,闭气而住,人鬼不能见也。凡六甲为青龙,六乙为逢星,六丙为明堂,六丁为阴中也。”①王明:《抱朴子内篇》(增订本)卷十七,第302页。引文标点略有修正。《黄帝九鼎神丹经诀》卷七“居山辟邪鬼恶贼虫兽法”条亦云:“凡住山居止,怖惧邪鬼,当以左手取青龙上物,折半置蓬星下,历明堂入阴中,禹步,步毕祝曰:‘诺皋,太阴将军,独开曾孙某甲,勿开外人。使见甲者,以为束薪;不见甲者,以为非人。即折所将草物置地,于是左手取土以傅人中,右手持草自蔽,左手著心前,禹步而行,到六癸丁立,闭气而住,令鬼不能见。六甲为青龙,六乙为蓬星,六丙为明堂,六丁为阴中。”(《道藏》第18册,北京:文物出版社、上海:上海书店、天津:天津古籍出版社1988年版,第813~814页)这就是说:入山者身处山林之中,当以左手摘取“青龙”(六甲)方位上的草,折断半根放置于“逢星”(六乙)方位下,从“明堂”(六丙)方位进入“太阴”(六丁)方位,脚踏禹步而行进,并念诵祝文三遍①刘钊先生认为前引《登涉》篇“禹步而行,三祝曰”云云,应断句为“禹步而行三,祝曰”云云。(刘钊:《睡虎地秦简〈诘〉篇“诘咎”一词别解》,中国古文字研究会、浙江省文物考古研究所编:《古文字研究》第二十五辑,北京:中华书局2004年版,第374页)刘氏所言或受睡虎地秦简、马王堆汉墓帛书等秦汉简帛文献中屡见“禹步三”用语之启发。然就本文而言,若断句为“禹步而行三”则不甚妥当,将导致行文的韵律混乱、语意丧失,且汉晋道书中“三祝(咒)曰”字样随处可见。,曰:“诺皋,大阴将军,独开曾孙王甲,勿开外人;使人见甲者,以为束薪;不见甲者,以为非人。”然后,将手中所持折草放于地上,左手取土涂抹鼻下人中处,右手持草作遮蔽状,左手伸出前导,踏禹步到“天藏”(六癸)方位下②六癸即“天藏”,详见《太上六壬明鉴符阴经》卷三“平地生火式”条:“六甲为青龙,六乙天蓬,六丙明堂,六丁大阴中,六癸天藏,六己地户,六癸日、六癸时天公日。”(《道藏》第18册,第638页),屏吸站立,如此可隐匿形体,令他人及鬼精无法寻觅到自己的踪迹。

下面,我们对这段引文所隐含的深层内涵予以分析和讨论。

第一,《遁甲中经》及遁甲术本属江南方术传统,葛洪将其援入道教、作为羽士登涉山泽的防御手段之一。其实,这一做法在后世道教中屡见不鲜,历代道书目录中均不乏可见方术类文献的存在。其中,明代《正统道藏》收录《太上六壬明鉴符阴经》、《黄帝太一八门入式秘诀》等方术文献对于理解前引《遁甲中经》所涉隐身术的内容颇有裨益③据《唐六典·太卜署》记载:“凡式占辨三式之同异。(一曰雷公式,二曰太一式,并禁私家畜;三曰六壬式,士庶通用之。)”(唐·李林甫等撰:《唐六典》卷十四,陈仲夫点校,北京:中华书局1992年版,第413页)据此可知,雷公式、太一式、六壬式是古代流行的三种式占方法。唐代以降,民间则以六壬式占为主流。这也从考古发掘的式盘实物中得到证实。(详见严敦杰:《式盘综述》,《考古学报》1985年第4期,第445~464页;详见李零:《中国方术考》(修订本)第二章《式与中国古代的宇宙模式》,北京:东方出版社2001年版,第89~176页)。譬如,《太上六壬明鉴符阴经》卷四“避形遁迹”条假托伍子胥之口④传说伍子胥精通式占、遁甲之术,故此类作品中不乏可见假托伍子胥所撰或以伍子胥命名者。据《隋书·经籍三》“子经志”条记载:“《遁甲决》一卷,吴相伍子胥撰。《遁甲文》一卷,伍子胥撰。”(唐·魏征、令狐德棻撰:《隋书》卷三四,北京:中华书局1973年版,第1029页)另有《伍子胥式经章句》二卷,亡佚。(唐·魏征、令狐德棻撰:《隋书》卷三四,第1032页)此外,敦煌抄本《伍子胥变文》更以民间艺人的手法将精通奇门遁甲术的伍子胥形象进行了栩栩如生地刻画。(周绍良编:《敦煌变文汇录》,上海:上海出版公司1954年版,第295~326页;王重民等编:《敦煌变文集》卷一,北京:人民文学出版社1957年版,第1~31页;周绍良:《读变文札记》,载氏著《绍良丛稿》,济南:齐鲁书社1984年版,第99~100页;黄征、张涌泉校注:《敦煌变文校注》卷一,北京:中华书局1997年版,第1~59页)云:“若欲遁形者,乘青龙六甲也,过明堂六丙也,出天门六戊也,入地户六己也,过太阴六丁也。取草折半障人中,置卯地,而入酉地,去人无见者,过太阴时呪曰:‘天翻地覆,九道皆塞。有来追我,至比不及。径入天藏,慎勿返顾。庚为天狱,辛为天庭,壬为天牢,避之抵之,即被束缚。急急如律令。’”[4]根据上述文字,我们可将施遁术时的踏步方位次第勾勒如下(并与《登涉》篇加以比较):

《登涉》篇:青龙(六甲)→逢星(六乙)→明堂(六丙)→太阴(六丁)→天藏(六癸);

《太上六壬明鉴符阴经》卷四:青龙(六甲)→明堂(六丙)→天门(六戊)→地户(六己)→太阴(六丁)→卯地→酉地;

不难看出,二者均是从青龙(六甲)方位开始,历经明堂(六丙)方位,到达太阴(六丁)暂作留止。此外,二者均谈到“取草折半”,不过对草的采折及使用方式则有明显不同:《登涉》篇强调以左手取“青龙”(六甲)方位上的草,折断半根后放于“逢星”(六乙)下。前引《太上六壬明鉴符阴经》则对取草的方位未作规定,而且将草折半后用以蔽障人中及放置“卯地”,这与《登涉》篇所言“左手取土以傅鼻人中,右手持草自蔽”差异甚大。此外,虽然踏步入“太阴”(六丁)时均念诵祝(呪)文,但从内容上看,两段呪文毫无关联。经过一系列步骤和操作程序,最终施遁术的成功标志——隐身效果的显现,《登涉》篇所言是“到六癸下”(即“天藏”),前引《太上六壬明鉴符阴经》则是“入酉地”,二者方位有所不同⑤太上六壬明鉴符阴经》卷四“玉女返闭指南”条践行隐身时则略有差异,如谓:“夫玉女者,天地之正神也。青龙、明堂、太阴等神,常随从受事,游行天地之间,变化无穷,兴利除害,又令人隐匿。鬼谷子曰:丁卯玉女隐人身,丁巳玉女隐人命,丁未玉女隐人魄,丁酉玉女隐人魂,丁亥玉女隐人禄,丁丑玉女隐人神。若欲隐形者,即随青龙等,行到六丁之处,其形自隐。”(《道藏》第18册,第643页)。

第二,引文谈到实施隐身术时“左手取土以傅鼻人中,右手持草自蔽(双目)”,上述举止、动作隐含了丰富的宗教意蕴,可以说是与汉晋之季兴起的道教身中神(体内神)信仰是密切相关的。约汉晋时成书的《老子中经》(又称《太上老君中经》)①关于《老子中经》的成书时代,法国学者马伯乐(Henri Masperro)认为是在《大洞真经三十九章》之前,施舟人(Kristofer Schipper)、劳格文(John Lagerwey)认为造作于东汉。李福(Gil Raz)则倾向于此经是4世纪时作品。日本学者楠山春树、前田繁树、加藤千惠认为是5世纪初作成。近年来,中国学者刘永明力证此经形成于汉代,而刘屹则认为《老子中经》成书于《抱朴子》之后、刘宋之前,即4世纪中期到5世纪初的东晋时期成书。(相关研究情况,详见施舟人:《〈老子中经〉初探》,载氏著《中国文化基因库》,北京:北京大学出版社2002年版,第101~116页;刘永明:《〈老子中经〉形成于汉代考》,《兰州大学学报(社会科学版)》2006年第4期,第60~66页;刘屹《〈老子中经〉的成书时代》,载氏著《神格与地域:汉唐间道教信仰世界研究》,上海:上海人民出版社2011年版,第78页)卷上“第二十二神仙”条云:“两目神六人,日月精也,左目字英明,右目字玄光。……鼻人中神一人,名太一,字通卢,本天灵也。”②(宋)张君房编:《云笈七籖》卷十八,李永晟点校,北京:中华书局2003年版,第431页。今明代《正统道藏》存《老子中经》两个版本:《太上老君中经》(上、下卷),《云笈七籖》卷十八、卷十九《三洞经教部·经》收录《老子中经》(上、下卷)。学界通常认为,《太上老君中经》是以《云笈七籖》本《老子中经》为底本抄录而成,但转录时又产生了一些新讹误,故《云笈七籖》本优于《太上老君中经》。此外,敦煌遗书中也有一件《老子中经》残卷(P.3784V)。本文所据《云笈七籖》本《老子中经》。由此可见,汉晋时人认为:人体的鼻人中部位栖居天灵之神(太一),双目部位栖居日月之精(英明和玄光)。前述以土涂抹鼻人中、持草遮蔽双目,就是要将天灵与日月遮蔽,以示“天翻地覆”之含义,从而实现人鬼不见的隐身效果③《云笈七签》卷五二《杂要图诀法》“升玄行事诀”条谈到存思修炼时云:“以左手第三指捻鼻人中,祝曰”云云。(宋·张君房编:《云笈七籖》五二,李永晟点校,北京:中华书局2003年版,第1151页)这里谈到念诵祝文时“以左手第三指捻鼻人中”亦系基于人体身中神观念。。

第三,前引祝文中“诺皋”一词的由来及含义,古人已有讨论。唐代段成式撰《酉阳杂俎》④有关段成式生平及《酉阳杂俎》的历代著录及刻本流传等情况,详见李剑国:《唐五代志怪传奇叙录》(下册),天津:南开大学出版社1993年版,第715~752页。前集《诺皋记》(上、下)及续集《支诺皋》(上、中、下),叙述了各种传奇及鬼怪之事⑤(唐)段成式:《酉阳杂俎》前集卷十四《诺皋记上》、卷十五《诺皋记下》,续集卷一《支诺皋上》、卷二《支诺皋中》、卷三《支诺皋下》,北京:中华书局1981年版,第127~149页,第199~229页。有关《酉阳杂俎》中《诺皋记》及《支诺皋》的研究情况,详见韩钉钉:《段成式〈诺皋记〉研究》,集美大学硕士学位论文,专业:中国古代文学,指导教师:王人恩教授,答辩日期:2011年6月。。宋人姚宽撰《西溪丛语》卷上“诺皋”条云:“段成式《酉阳杂俎》有《诺皋记》,又有《支诺皋》,意义难解。《春秋左氏传·襄公十八年》:‘秋,齐侯伐我北鄙。中行献子将伐齐,梦与厉公讼,弗胜,公以戈击之,首坠于前,跪而戴之,奉之以走,见梗阳之巫皋。他日,见诸道,与之言,同。巫曰:“今兹主必死,若有事于东方,则可以逞。”献子许诺。’疑此事也。晁伯宇《谈助》云:《灵奇秘要·辟兵法》:‘正月上寅月,禹步,取寄生木三,呪曰:“喏皋敢告日月震雷,令人无敢见我,我为大帝使者。”乃断取五寸,阴干百日,为簪二七,循头还著人中,人不见。’晁说非也。”[5]宋代吴曾撰《能改斋漫录》卷五《辨误》“诺皋”条云:“余以《丛语》未尽得之。盖段氏所载,皆鬼神事。虽献子所梦有巫名皋,而献子诺之,是信皋所言之意,亦似可证。……以是知诺皋乃太阴之名。太阴者,乃隐形之神。晁氏不无所本。二说皆可取,今发明于此。”[6]概括而言,古人对“诺皋”含义的诠释及左证凡计有三种,诚如明代胡应麟撰《少室山房笔丛·二酉缀遗上》引元末陶宗仪《说郛》所言:“《诺皋记》有三说:《西溪丛语》据巫皋事以驳晁氏,非也。《抱朴子》‘诺皋’,葢六甲神名之类。必三说备乃尽之。”[7]事实上,古人对于《抱朴子内篇·登涉》中“诺皋”用语的诠释大抵相同,均认为是指一种神祇称谓——或六甲之神、或太阴之神⑥王明先生亦沿袭古人看法,认为“诺皋,太阴神名。”(王明:《抱朴子内篇》(增订本)卷十七,第317页注释)。不过,近年出土的地下考古材料迫使我们重新反思“诺皋”的真正含义。其实,诠释“诺皋”概念的关键在于“皋”字的理解和把握,而“皋”及其异体字(“皋”字,亦写作“皋”、“皐”、“”)则多次出现在睡虎地秦简《日书》及马王堆汉墓帛书《五十二病方》中⑦关于睡简《日书》“皋”字的训释,刘信芳先生认为是指掌梦之神的西皇少昊,亦即《楚辞·招魂》中的掌梦者巫阳。(详见刘信芳:《秦简〈日书〉与〈楚辞〉类征》,《江汉考古》1990年第1期,第63~64页)刘乐贤先生批驳了此说法,认为“(睡简《日书》)本篇之‘皋’并非人名。整理小组引《仪礼》注训为‘长声也’,其说可从。……‘皋’都当训为‘长声也’。总之,将皋与少昊联系起来是不对的。”(刘乐贤:《睡虎地秦简日书研究》,台北:文津出版社1994年版,第215~216页)刘钊先生将唐段成式《酉阳杂俎·诺皋记》、敦煌本《白泽精怪图》与睡虎地秦简《日书》“诘”篇联系起来,认为“‘诺皋’之‘诺’也应该是‘诘’字之误。‘诺皋’应该就是秦简的‘诘咎’。‘诘’讹为‘诺’乃因字形接近,‘咎’又作‘皋’则是音近借用。”又认为《抱朴子内篇·登涉》和姚宽《西溪丛语》卷上引晁伯宇《谈助》“两段典籍中的‘诺皋’本应该作‘皋’,‘诺’字乃后人误增。不过这一误增也有来历,此‘诺皋’也应该是‘诘皋’之误,而‘诘皋’也就是秦简的‘诘咎’。”(刘钊:《睡虎地秦简〈诘〉篇“诘咎”一词别解》,中国古文字研究会、浙江省文物考古研究所编:《古文字研究》第二十五辑,第374~375页)这种诠释太过牵强,我们不予采纳。,其用法及含义大抵相同,均表示一种长声的拟音词,“是古代巫师们举行祝祭仪式时口中要经常呼叫的一种声音。”⑧刘昭瑞:《论“禹步”的起源及禹与巫、道的关系》,收入中山大学人类学系编:《梁钊韬与人类学》,广州:中山大学1991年版,第268页。刘乐贤所持言论与之雷同。(详见刘乐贤:《睡虎地秦简日书研究》,第215页)这一用法亦见于《礼记·礼运》所云:“及其死也,升屋而号,告曰:‘皋某复!’”[8]666唐代孔颖达《正义》注曰:“……谓北面告天曰皋。皋,引声之言。某,谓死者名。”[8]667又《说文·夲部》训曰:“祝曰皋。”[9]而“诺”则是应答声,《说文·言部》:“唯,诺也。”[10]《论语 ·阳货》:“孔子曰:‘诺,吾将仕矣。’”[11]《战国策·齐策四》:“孟尝君不说,曰:‘诺,先生休矣!’”[12]古人招魂,一人执亡者衣、登屋顶而呼“皋”,一人站立屋下代魂应答“诺”。不知缘于何时,“皋”与“诺”这两个原本独立出现的单字逐渐地混淆和联袂,重新组合成为一个新词——“诺皋”,其用法也稍有变化,被定格为召降神祇前的专门用语。前引葛洪《登涉》及晁伯宇《谈助》中祝咒中“诺(喏)皋”很好地印证了我们的判断。而段氏《酉阳杂俎》中《诺皋记》及《支诺皋》篇名的由来亦当源于此。有鉴于此,我们十分赞成谭嗣同、余嘉锡等人的猜测:“诺皋”之语并非指称太阴神名,而是“禁咒发端之辞者”①余嘉锡《四库提要辨证》卷十八《子部九·小说家类三》云:“今案《诺皋》一篇皆记鬼神之事,其命名自是取之《抱朴子》,吴曾之言是也。但以诺皋为太阴神名,则殊未确。近人谭嗣同《石菊影卢笔识》卷一尝辨之云:‘案葛稚川《登涉篇》引《遁甲中经》曰……。则诺皋实禁咒发端之语辞,犹《仪礼》皋某复之皋。郑氏曰:皋,长声也。本书《地真篇》引太阴将军无诺皋字,可知非太阴神名。’谭氏此说,实于文义为长。考《西溪丛语》引晁伯宇《谈助》云……。又孙思邈《千金翼方》末附《禁经》二卷,皆禁呪之术。其护身禁法第二十(在《翼方》卷三十)呪曰:‘诺皋,左带三星,右带三牢,天翻地覆,九道皆塞,使汝失心从此迷惑,以东为西,以南为北,人追我者终不可得’云。以此两说与《抱朴子》入山林呪互证,则谭氏谓诺皋为禁呪发端之辞者,信有征矣。……则成式此篇,有取于巫祝之术,故以禁呪发端之诺皋名篇。若为太阴神名,则无所取义矣。”(余嘉锡撰《四库提要辨证》卷十八,北京:中华书局1980年版,第1162~1163页)。

第四,前引祝文中“大阴将军”,又称“太阴将军”、“太阴大将军”,前引吴曾《能改斋漫录》卷五《辨误》“诺皋”条言“太阴者,乃隐形之神”。其实,此说法未必准确。翻检历代道书可知,“太阴”之语存见多种含义。譬如,《太平经》(含《太平经钞》)中所言“太阴”即为水、为月、为地、为民臣、为刑祸、为闇昧、为北方。此外,外丹家认为“太阴”为铅、为汞。内丹家认为,“太阴”为坎、为阴水。医家认为,“太阴”为肾、为肺。不过,上述说法均与本文所言“太阴将军”无涉,与之相关的则是道书中频见的另外二种含义:其一、星(神)煞名称,《淮南子·天文训》反复谈到“太阴”,从其用法及语义判断,其与“太岁”属于同类性质之星煞[13]。汉晋以降,道书文献开始将“太阴”从本初的星煞概念转化为神煞称谓,并与“太岁”联袂并称为“太岁太(大)阴将军”。如《抱朴子内篇·地真》云:“若为兵寇所围,无复生地,急入六甲阴中,伏而守一,则五兵不能犯之也。能守一者,行万里,入军旅,涉大川,不须卜日择时,起工移徙,入新屋舍,皆不复按堪舆星历,而不避太岁太阴将军、月建煞耗之神,年命之忌,终不复值殃咎也。”[14]此外,《赤松子章历》卷六“新亡迁达开通道路收除土殃断绝复连章”、《正一醮宅仪》、《摄生纂录》等道书中也出现“太岁太阴将军”称谓;其二、幽界土府及其主宰冥吏。《太平经》卷114《不承天书言病当解谪诫》:“令世俗人亦自薄恩,复少义理。当前可意,各不惜其寿。纵横自在,以为无神。随疏之者众多,事事相关。及更明堂,拘校前后,上其姓名,主者任录。如过负辄白司官,司官白于太阴。太阴之吏取召家先,去人考掠治之。令归家言,呪诅逋负,被过行作,无有休止,故遣病人。”[15]引文大略是说:凡俗之人若一味地胡作非为,那么掌管冥界命籍的太阴法曹就会命令属吏将其家族中先前死去的亲人押赴来严刑拷打,并责令该鬼魂重返阳世家中作祟,使本族中活人不断地招灾致病,饱尝苦痛折磨。显而易见,这里的“太阴”俨然是一位具有人格化特征的执掌地下冥界的神祇②这位“太阴”神祇,在后世道经中又被不断丰富和发展,至迟宋代时已成为“太阴天君”。宋代李昌龄传、郑清之赞《太上感应篇》卷一:“传曰:按《北帝大伏魔神呪》等经:下方正北,有一大海,秽恶腥黑,莫测边际。中有一山,……名曰北都罗鄷山。山近水面,有一大洞,名曰阴景天宫。……主此洞者,名曰太阴天君。”(《道藏》第27册,第7页)又卷二七所附传曰:“况鄷都北帝、太阴天君,亦于此日(守诚按:十二月腊日)引出生人久远先祖、父母、眷属乃至幽狱鬼魂,取问住在阴司年代远近及问积罪结迭所致端由,坟墓见在何处,子孙名为何人。既得子孙、兄弟、亲姻、九族名姓,即攒集校定,以为生人罪状。”(《道藏》第27册,第128页)此外,南宋陈椿荣集注《元始无量度人上品经法》卷二也有类似记载。(《道藏》第2册,第486页)。此外,部分道书则将“太阴”视为寄托魂神之所,如《赤松子章历》卷六“灭度三涂五苦炼尸受度适意更生章”云:“或托尸解,暂经太阴,魂神受对,寄形地官,因绿期讫,得还故宅,一时俱升。……以某月日时以疾去世,托灭太阴,形寄土官。”[17]敦煌抄本《太上灵宝洞玄灭度五练生尸妙经》(P.2865、S.0298)多次谈到“托命太阴,寄形土官”等语句③P.2865《太上灵宝洞玄灭度五练生尸妙经》,黄永武主编:《敦煌宝藏》第124册,第555~562页;、S.0298《太上灵宝洞玄灭度五练生尸妙经》,黄永武主编:《敦煌宝藏》第3册,第17~20页。此经属古灵宝经,约出东晋。大渊忍尔、王卡均拟名为《太上洞玄灵宝灭度五练生尸妙经》。([日]大渊忍尔:《敦煌道经·目录编》,东京:福武书店1978年版,第59~61页;王卡:《敦煌道教文献研究:综述·目录·索引》,北京:中国社会科学出版社2004年版,第102~103页)。至于“命过太阴”、“暂入太阴”、“太阴炼度”等用语更屡见于历代道书中。作为神(星)煞名称使用的“太阴”(“太岁太阴将军”)乃系延续了方术传统,而作为神祇或冥府概念的“太阴”(“太阴天君”)则是宗教神化的结果。前述隐身咒语中的“太阴将军”具有人格神特征,也是从星煞神向冥界神转化过渡中的重要一环。有鉴于此,我们认为将“太阴将军”定义为“隐形之神”并不准确,它应该是执掌魂神、灭度形骸的冥界神祇。施展隐遁术时召唤这位“太阴将军”,旨在请他打开冥界之门,以便施遁者隐藏魂神、灭度形骸,从而实现隐遁之效果。换言之,隐形仅是进入冥界后的一种状态,而非“太阴将军”的主要司职。准确地说,“太阴将军”是冥界之神,而非隐形之神①这一判断也得到其它道经的印证。《洞玄灵宝真人修行延年益算法》云:“师曰:夜行念:‘太阴君,太阴君,就我来,就我来。’此呪无所不辟。夜行,先祝曰:‘一君在吾前,二君在吾后,众邪恶物,皆不得近吾。’”(《道藏》第32册,第581页)引文召请“太阴君”前来,显然不是为了隐身,而是藉此护佑身心、驱逐邪恶。所以,我们不赞同将“太阴将军”(“太阴君”)简单地定义为“隐形之神”。。

二

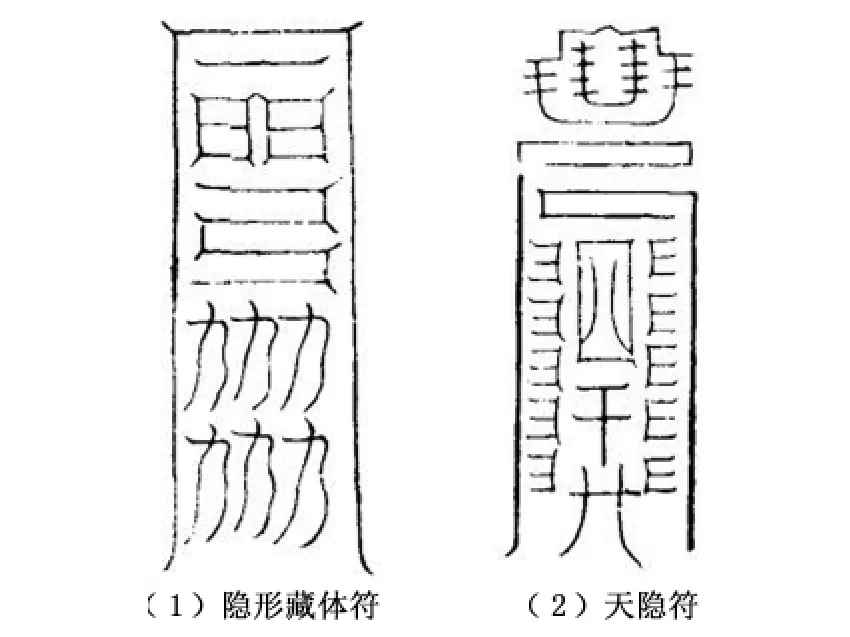

除前引《登涉》篇外,《暇览》篇还著录了《坐亡图》、《立亡术》等各一卷,似与隐身术有关[17]。此外,《杂应》篇中的一大段言论也值得重视,如谓:“郑君云,服大隐符十日,欲隐则左转,欲见则右回也。或以玉丸涂人身中;或以蛇足散,或怀离母之草,或折青龙之草,以伏六丁之下;或入竹田之中,而执天枢之壤;或造河龙石室,而隐云盖之阴;或伏清泠之渊,以过幽阙之径;或乘天一马以游紫房;或登天一之明堂;或入玉女之金匮;或背辅向官,立三盖之下;或投巾解履、胆煎及儿衣符,子居蒙人,青液桂梗,六甲父母,僻侧之胶,驳马泥丸,木鬼之子,金商之艾,或可为小儿,或可为老翁,或可为鸟,或可为兽,或可为草,或可为木,或可为六畜,或依木成木,或依石成石,依水成水,依火成火,此所谓移形易貌,不能都隐者也。”[18]上述引文中,葛洪罗列了十余种隐身的方法,而最受推崇的则是其师郑隐所传的服“大隐符”法。诚如文中所言,若连续服食“大隐符”十天,左旋可隐身、右旋可显形。而这类隐身符,在后世道经中屡有见载。如《上清太极隐注玉经宝诀》引《太上玉经隐注》曰:“太上大隐符九首,日正中以水顿服之,千日则出入无间,隐见在意,为仙人矣。”[19]这里的“太上大隐符”与葛氏“大隐符”显然是一脉相承的,均系口服,只不过又增设了时日禁忌——择正午时分,且服符的历时过程更久(需“千日”,而非“十日”)。不过,修炼成功后的“隐”、“显”手法却更加便捷和随意——“隐见在意”,也就是说真正实现了率性而为,欲隐即隐、欲显即显,而不再拘泥于机械地“左旋”和“右旋”。由此可见,后世道教对隐身术又进行了神秘化和宗教化改造。此外,《鬼谷子天髓灵文》也收录了两种隐身符:隐形藏体符、天隐符。根据符后配文显示,此二符的操作手法及功用与前述“大隐符”(“太上大隐符”)大同小异,当系出一源。如该书卷上“隐形藏体符”条:“(符见图版1之1)此符用朱砂。志心向北斗礼二十四拜,方执笔望北极取气,吹笔上,书符。服至七七四十九日,身形出入行走,人不见。”[20]672又,卷下“天隐符”条云:“(符见图版1之2)若要隐时,书就此符,向日吞之,实时隐矣,无人得见。每月一度吞之。”[21]

图版1:《鬼谷子天髓灵文》收录的隐身符二种

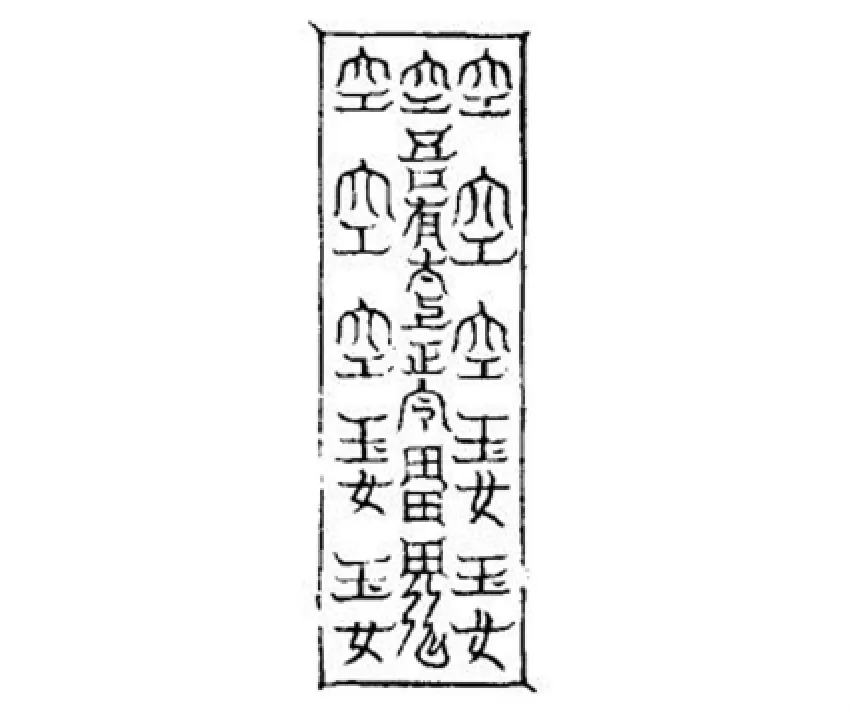

值得注意的是,唐宋以降,道教隐身符的应用领域不再局限于登涉山泽、防御邪怪猛兽时使用,而是延伸到行兵作战的军事实践中去。前引《鬼谷子天髓灵文》卷上“隐形藏体符”的一项重要功用就是“百万军阵之中过,将此符用朱砂书于心一道、两臂各一道,并无妨害。须是志心记之。”[20]672又,《秘藏通玄变化六阴洞微遁甲真经》卷下“隐遁潜形入军围中符”条:“(符见图版2)凡欲入军行事,书此符六道,告玉女毕,吞三道,顶一道,左右手各持一道。禹步入阵,走入军中,诸军皆不见。”[22]

三

东晋道士葛洪所撰《抱朴子内篇》是魏晋时期神仙道教的重要典籍之一,其包含的内容森罗万象、涉及的领域极为庞杂,是研究汉晋道教史及道教文献的重要史料。前文讨论了该书《登涉》、《杂应》等篇中有关隐身术的文献记载,藉此揭示了汉晋之季隐身术经由江南方士传统进入神仙道教信仰体系的演变轨迹。方术与道术的融合与吸收,是历代道门中人必须面对的永恒议题。综观一千八百余年的中国道教史,我们可以清楚地看到方术与道术彼此交错、渗透和相互影响的痕迹。客观的说,道教法术是以原始巫术、秦汉方术的观念传统为理论基础而改造、完成的,但道术决然不同于方术的本质特征就是宗教神学,这是方术道教化过程中必须遵守的核心原则,也是甄别道门法术与民间巫术、法术的重要标准之一。汉晋时期,是道术与方术的磨合期,此时江南道教大量吸收了民间盛行的各种巫术和方术,从而得以快速建构出一套形而上的神学理论体系和形而下的道门法术操作系统。南宋时期,江南道教又开启了新一轮大量吸收民间方术的浪潮,进而将改造后的新法术充斥到斋醮科仪中去,藉此弥补由于科仪发展而带来的实践需求。就本文所讨论的对象——隐身术而言,幸赖《抱朴子内篇》的载录才得以睹见其援入道教时的早期形态。据前文分析,我们可以清楚地了解:葛洪及汉晋道教视野中的隐身术仅是作为一种外在技巧而存在,尚停留在“术”的层面。唐宋以后,道教隐身术不仅在适用范围上有日益扩大的趋势,而且又被进一步神秘化和虚构化,乃至将其从最初葛洪眼中隐匿身形、脱离险境的应急小术,一跃成为验证修道者素质高低的一种标志,从而推动了隐身术由“术”向“道”层面的转变和提升。

图版2:隐遁潜形入军围中符

[1] 陈寿.三国志:卷八[M].裴松之,注,陈乃乾,校点.北京:中华书局,1959:264.

[2] 王明.抱朴子内篇(增订本):卷十五[M].北京:中华书局,1985:270.

[3] 王明.抱朴子内篇(增订本):卷十七[M].北京:中华书局,1985:302.

[4] 《太上六圭明鉴符阴经》卷四.《道藏》第18册,第639页.

[5] 姚宽.西溪丛语:卷上 [M].孔凡礼,点校.北京:中华书局,1993:26.

[6] 吴曾.能改斋漫录:卷五[M].上海:上海古籍出版社,1979:114~115.

[7] 胡应麟.少室山房笔丛:卷三五[M].上海:中华书局,1958:461.

[8] 《十三经注疏》整理委员会整理,李学勤主编.十三经注疏·礼记正义:卷二一[M].北京:北京大学出版社,1999:666;667.

[9] 许慎.说文解字注:十篇下《夲部》[M].段玉裁,注.杭州:浙江古籍出版社,1998:498.

[10] 许慎.说文解字注:二篇上《口部》[M].段玉裁,注.杭州:浙江古籍出版社,1998:57.

[11] 刘宝楠.论语正义:卷二十[M].高流水,点校,北京:中华书局,1990:674.

[12] 何建章.战国策注释:卷十一[M].北京:中华书局,1990:382.

[13] 何宁.淮南子集释:卷三[M].北京:中华书局,1998:165~310.

[14] 王明.抱朴子内篇(增订本):卷十八[M].中华书局 ,1985:324.

[15] 王 明.太 平 经 合 校:卷 114[M].中 华 书 局,1985:624.

[16] 《赤松子章历》卷六.《道藏》第11册,第227页.

[17] 王明.抱朴子内篇(增订本):卷十九[M].北京:中华书局,1985:333;335.

[18] 王明.抱朴子内篇(增订本):卷十五[M].北京:中华书局,1985:270~271.

[19] 《上清太极隐注玉经宝诀》.《道藏》第6册.第644页.

[20] 《鬼谷子天髓灵文》卷上.《道藏》第18册.第672页.

[21] 《鬼谷子天髓灵文》卷下.《道藏》第18册.第683页.

[23] 《秘藏通玄变化六阴洞微遁甲真经》卷下.《道藏》第18册.第601页.