民国与当代:论中国大学校长群体素质历时性差异

蔡世华

(中国矿业大学 党委组织部,江苏 徐州 221116)

近年来,民国时期高等教育引起了国内许多学者的关注与思考,从大学院校研究到大学校长研究、从个案史实分析到历史宏观叙事,已经形成了不少学术成果[1][2]。特别是民国时期的一些著名大学校长,其学识道德更令时下学界敬佩赞叹不已。这种“民国大学校长热”意味着什么?笔者认为,其中隐含的一个重要方面就是对当下中国大学校长们的失望与不满,人们希望总结民国大学校长办学治校的成功经验,为当下中国大学校长提供一种借鉴。因此,有必要正视和重视中国大学校长群体的历时性差异,并在历史比较中深刻反思当下中国大学的内在危机,以期引起政府、社会和大学自身的深刻反思,进一步激发中国高等教育的变革意识,努力使当下中国大学再现曾经的辉煌。

本文所谓的大学校长群体,是对处在同一历史时期之内中国大学校长的总称,并非存在一个大学校长的组织联盟或协会。在研究对象的选定上,参考了《民国著名大学校长》[3]一书中选择的北京大学、东南大学、清华大学、浙江大学、交通大学、厦门大学、广西大学、云南大学、南开大学、复旦大学等10所民国时期的名校,它们之中的多数迄今也是当下中国大学中极具影响力的高校。在大学校长的选定上,上述每一所高校在同一时期并非只有一名校长,每一名校长的任期长短有别,本文每一时期只选取一名有代表性的大学校长作为研究范例。关于比较分析的维度,本文选取国际化经验、国学底蕴、变革能力、人格魅力以及社会美誉度等几个主要指标。

一、民国大学校长与当代中国大学校长综合素质的多维比较

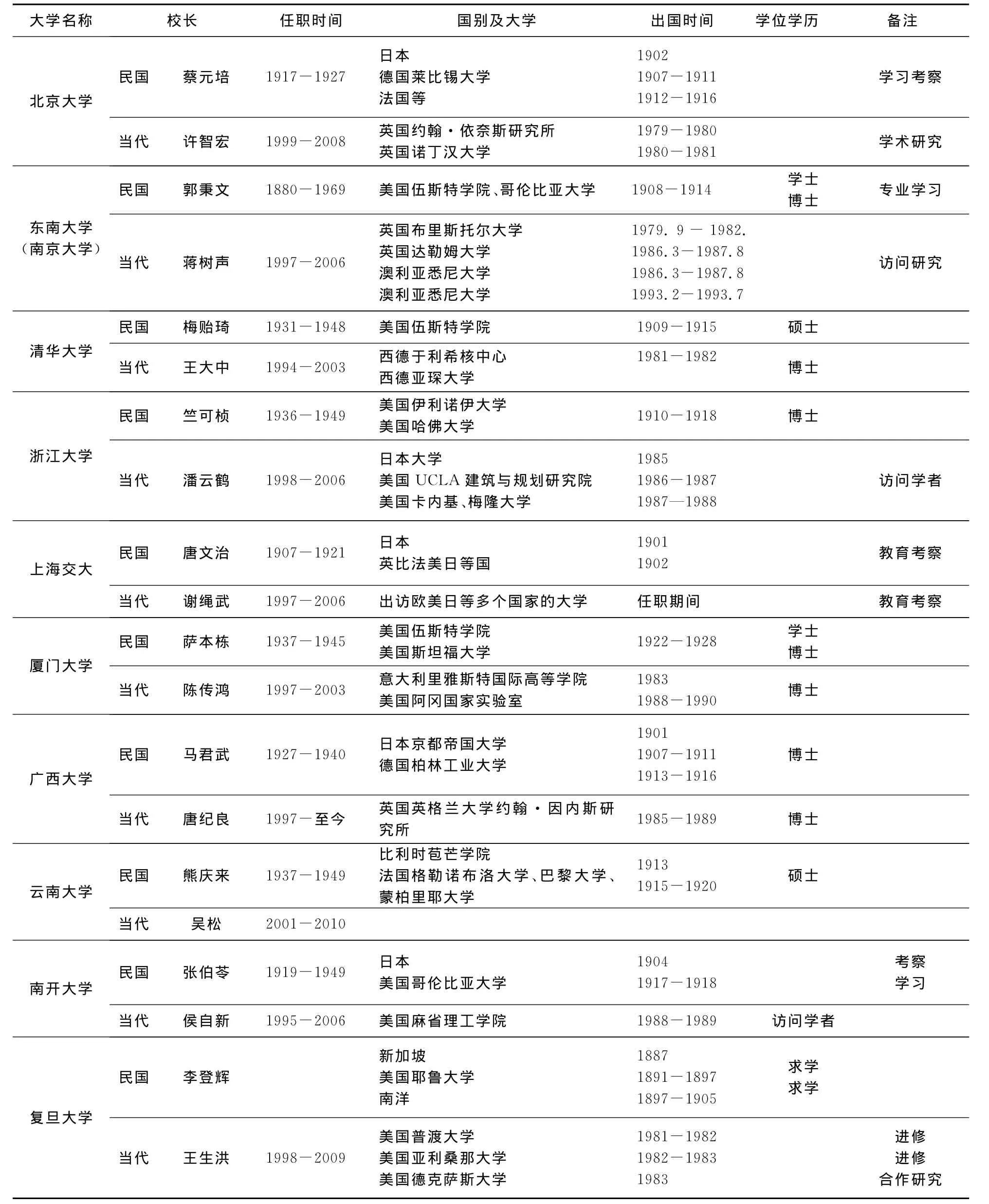

1.国际化高等教育视野与经验之比较。这里所谓国际化经验,主要是指大学校长对于国际高等教育的了解与认识,所具有的国际视野与前瞻意识,而非仅仅获取国外大学的学历或文凭。统计材料表明,上述10所大学民国时期的著名校长(以下简称民国大学校长),全部都有国外大学学习或考察的经历,且大多数时间较长,平均在国外的时间为6年左右;他们对考察或求学所在国的高等教育理念与模式有深入的了解和思考,深受其影响,进而形成了自己的大学教育观。如蔡元培深受德国大学教育思想和体制的影响,遂在主政北大后参照德国柏林大学实行全面改革;郭秉文对美国教育理念和大学教育模式有很多借鉴,遂创立了东南大学的教育模式。而上述10大学的当代校长(以下简称当代大学校长),虽然也基本上都有国外大学学习经历,但大多是短期的专业进修或学术高访,最长的时间不过4年,平均在国外的时间不过2年半左右,个别的在任大学校长任前没有出国学习经历(见表1)。虽然出国学习考察的时间长短并不一定有决定性意义,但与民国大学校长相比,当代大学校长对国外大学教育的体察、了解和感悟毕竟相对较少,认识与思考相对较浅,这也是不争的事实,因此很难想象他们在担任大学校长后能够有民国校长那样的系统改革。

表1 10所大学校长国际化教育经历比较

2.国学底蕴与人文素养之比较。自近代大学创立以来,它就不仅仅是一个学术性组织,同时还具有深刻的文化属性,它要求大学的教育者、管理者不仅仅为学生提供知识与技能,还能给予精神与灵魂的塑造,促进国民素质提升和社会文明进步,因此,大学校长必须具有深厚的人文修养和文化底蕴。相比较而言,民国大学校长的群体性素质特征之一就是国学底蕴深厚,如蔡元培身为晚清进士、翰林院编修,国学功底非一般人可比,他在五四运动期间发表的辞职书,曾经引用汉代典籍《风俗通》中“杀君马者道旁儿”和《诗经》中“民亦劳止,汔可小休”来形容当时自己的心境;其旧体诗作也有卓然可观者,如书赠沈兼士的一首五言古诗:“平生喜登高,醉眼无疆界。北顾极幽并,东望跨海岱。喟然抚手叹,从古几成败。英雄为过鸟,城郭但遗块”。同样,清华校长梅贻琦也是自幼熟读经史,据他的同事回忆说,有一次梅贻琦表示,“假如我们之中有谁背诵任何中国古经传有错漏,我可以接背任何章节”[4]。人们一般都知道梅贻琦《大学一解》中的一段名言:“所谓大学者,非有所谓大楼之谓也,有大师之谓也”,却往往没注意到它的语境脱胎于孟子:“所谓故国者,非有乔木之谓也,有世臣之谓也”。而这篇著名的演说旁征博引的不仅有西方大学理论,而且更多的是中国传统经典,包括《论语.宪问》、《大学》、《学记》、《孟子.尽心》、《中庸》和宋代教育家胡瑗的观点[5]。又如,浙江大学校长竺可桢是著名的气候学家、地质学家,但同时也是具有深厚诗学修养的作家,在论述古今气候变迁时,他大量引用古代诗篇作为例证,甚至还对唐诗中“黄河远上白云间”一诗进行过考证分析,他深厚的人文素养令后人赞叹不已[6]。而当代大学校长的国学功底与人文素养与民国时期大学相比,有着非常明显的差距,从目前他们公开发表的讲话、报告和论文来看,大多是图解政策的八股文,或者是专业性的学术论文,缺少对于传统文化的兴趣与关注,而更多体现出了“技术官员”的素质特征。而前些年北大清华的校领导在出席一些重要礼仪性活动时发生的“尴尬”情况,更加凸显了当代中国大学校长国学底蕴与人文修养欠缺的严重性[7]。著名的文化学者王元化先生在逝世前曾批评说:“大学校长由对人文科学茫然不晓的理科教授担任,而此种现象导致大学文科奄奄无生气,人文精神的失落。”[8]

3.推进和领导大学变革与发展能力之比较。综观民国时期国内著名大学的发展历程不难发现,这些学校历史上曾经的“黄金时期”都与一个优秀的大学校长密切相关。这些大学校长以卓越不群的胆识与能力、与众不同的思路与措施对大学进行多方面的改造,使得一所大学在较短时间内面目一新,形成名师荟萃、成就卓然、声誉日隆、影响深远的局面。蔡元培主持推动的北大改革早已成为经典,在此不再赘述。如被誉为“东南大学之父”的郭秉文,借鉴美国大学的成功经验,在办学思想上提出训育、智育、体育三育并举的方针,培养“平正通达的建国人才”,为此他主张通才与专才互相调剂,科学与人文互不偏废,师资与物质并重,国内与国际平衡。在大学内部管理模式上,郭秉文也进行了大胆探索,撤销原有的学监制,实行校务会议制度,后又主持制定《东南大学组织大纲》,建立分工明确、相互制衡的“三会制”,即评议会、教授会和行政委员会,分别负责议事、教学和行政管理。郭秉文坚持“学者治校,学者不参与政党和政治”,东大教务长胡先骕曾说:“统观今日之大学校长,自蒙蔡孑民以下能胜于郭氏者又有几人乎……环顾国内,惟有东南大学为不受政治影响专事从事研究学术之机关”[3]。又如广西大学校长马君武,大胆对学校行政机构进行改革和精简,废除了秘书长制,恢复实行教务长、训导长和总务长制度,突出教授在办学中的主体地位,而且他用人不拘一格,敢于选拔大学肄业但有真才实学的优秀中学老师到广西大学任教,使得偏处一隅的广西大学一时间名师荟萃,成为民国时期的著名学府[3]。而当代大学校长群体虽然也都具有一定的改革意识(如,北大校长许智宏即曾呼吁:大学不改革就会丧失活力,见2008年2月18日《科学时报》作者崔雪芹),清华大学第二十九任校长王大中也被称作“坚定但舒缓的改革者”[9]。但是总体上看,当代名校的大学校长,由于受制于现行的大学治理结构,难以真正确立自主的法人意识和办学理念,只能在大学内部微观管理层面如师资引进、绩效考核、学科布局等方面进行一些改进与调整,而无力推行真正意义的大学制度变革,与民国大学校长那种勇于担当、求变革新的精神状态有着重大差异。如北大校长许智宏曾坦言:“没有上级的指示,我们什么也不能干”,他因此被有些校友批评为“上级的工具”[10]。

4.道德境界与人格魅力之比较。民国时期是中国内忧外患、灾难深重的时期,然而由于有了一批杰出大学校长的引领,一些大学得以走过这段动荡艰难的岁月,成长为具有世界影响力的著名学府。上述民国时期10所大学的校长,他们的共同特征就是全副身心的投入办学治校中,表现出对于教育事业的忠诚和对师生员工的关爱,他们每个人都有着令师生敬仰感佩的道德操守和人格魅力,甚至成为近代中国知识分子高尚灵魂与优秀传统的代表。如清华大学校长梅贻琦临难不苟,张起均曾回忆到:“梅先生已把高贵自尊建基于本身,因此才能夷险一节,不为外境左右,甚至在生死存亡的关头,都一直保持着尊贵不群的风格,使人顽廉懦立,肃然起敬。——这才真是中国读书人传统的最高修养;这才不愧是一个人物。”马约翰也认为:“梅先生不但是一位真君子,而且是一位中西合璧的真君子,他一切的举措态度,是具备中西人的优美部分”[11]。又如,厦门大学校长萨本栋爱校如家,把全部心血奉献给了厦门大学。据校友们回忆:抗日战争爆发后,刚刚四十岁出头的萨校长为组织学校内迁长汀日夜操劳,患上严重胃病,同时患有风湿症,但坚持撑着拐杖讲课,有时乃至拐杖掉落在地而不能俯身拾起,使许多学生感动得流下热泪。正是因为呕心沥血,积劳成疾,萨本栋英年早逝,但萨校长在厦大人的心里就像梅贻琦在清华人心目中的地位,永远无法磨灭。而私立南开大学校长张伯苓为引进的教授新建别墅,自己却一直住在简陋平房里,他提高教师的薪金和保险额,自己却只领大学教师三分之一的工资,正是这种巨大的人格魅力吸引了许多优秀师资,如范文澜、汤用彤等纷纷来校执教。与民国大学校长相比,当代大学校长虽然也都是德才兼备的优秀领导干部,比如工作勤勉、廉洁奉公,也都为各自学校的发展做出了重大贡献,但也许是由于高校办学体制和领导选拔任用体制的原因,当代大学校长“行政化”的倾向比较明显,他们在任期中更多的努力在于确保大学办学符合国家政策规范,自觉地与教育主管部门保持一致。即使他们内心也有对于当下大学办学体制或管理方式的意见和不满,但作为一所著名大学的领导,他们大都谨言慎行,其自身的独立之精神和自由之品格难以得到彰显。因此,当代大学校长群体,整体上缺少民国大学校长群体的精神气度与鲜明个性,在学校历史上和师生员工中留下的“人格记忆”没有民国校长们那样清晰而深刻。

二、中国大学校长群体素质历时性差异的多维反思

上述当代中国大学校长群体素质与民国时期的历时性差异比较,目的并非在于简单地得出孰优孰劣的结论,而是希望引起高等教育界进一步的深入反思:为什么当代中国出不了一流的大学校长和教育家?显然,这不是个体的偶然的现象,也不是某一位大学校长自身主观努力不够造成的,而是有着深刻复杂的时代社会背景,当代大学校长群体与民国大学校长群体的上述素质差异,正是当代高等教育与民国高等教育在教育理念、制度设计、校长选拔、文化传统等方面重大差异的必然结果和集中体现。笔者认为,至少以下三个方面是造成上述差异的重要因素:

一是大学与政府在权力博弈关系上的差异。在欧洲高等教育史中,大学始终是一种自治组织,特别在中世纪大学受到教会权力系统的保护和支持,与政府之间保持着相对独立的契约关系,这正是西方大学自治传统的制度根源[12]。而传统中国是一个中央高度集权的国家,高等教育主要依靠“官学”教育机构(如太学、国子监等)进行,即使是宋代以来相对于官学而较多“私学”色彩的书院,最终都被纳入中央政府的管制之下,成为科举制度的附庸。近代以来模仿西方大学制度建立的京师大学堂,仍然带有浓厚的官办色彩,实际上是中央政府直辖管理的下属机构,自然没有大学组织自治权力可言。但是由于晚清乃至民国时期中国正处于民族矛盾和社会矛盾都十分尖锐的时期,中央政府疲于应付各种政治军事和经济危机,无论是政府控制力,还是其道义力量和合法性都不足以有效管理国家,是典型的“弱势政府”,因此几乎无暇无力管理高等教育。特别是在近代中国社会变迁过程中,民族资产阶级和自由知识分子群体逐步发展壮大,他们成为相对独立于政府之外的“理性力量”,他们在制衡政府权力、支持大学发展方面发挥了重要作用。这种特殊的社会环境给民国时期中国大学提供了某种独立生存与发展的空间和机缘[13]。与此同时,民国初年中央政府教育部颁布的《大学令》等重要法令,也郑重申明大学自治与学术自由是大学的核心价值,尽管实际上也经常发生政府干涉甚至破坏大学活动的事件(如1924年的北师大风潮中段祺瑞执政府对游行学生的镇压等),但客观上《大学令》为大学相对独立办学提供了制度保障,这是民国大学校长能够有所作为的重要原因。而当代中国大学与中央政府的关系和民国时期迥然不同,经过建国以来办学体制的调整,上述10所高校都已经成为国家教育部直属或省属高校,中央和省级政府基本上控制着公办大学办学所需的所有资源,在大学与政府的权力博弈中,政府处于绝对强势地位,而大学校长所能做的就是“跑部钱进”和对上级负责,何谈办学自主权与大学自治?大学校长又如何展示个人独立的办学治校理念呢?

二是知识分子群体成长道路与环境的差异。有学者把民国时期教育家群体分成两大类,一类是具有深厚旧学根基的传统士子,如蔡元培、唐文治等;一类是接受西式高等教育系统训练的新型知识分子,如梅贻琦、郭秉文等[13]。但实际上不应夸大这种差异,虽然他们各自的成长道路有所不同,但在成为大学校长时的文化知识结构确有相似之处,即中西兼修、学识渊博。正如表1所示,蔡元培、唐文治、马君武等虽然经历过科举制度,但他们或经历过戊戌变法、辛亥革命和新文化运动的精神洗礼,或在人过中年后又出国考察,学习借鉴西方的高等教育经验,而梅贻琦、郭秉文等虽然青年时期就到国外求学,在国外大学获得学位,但在其童年少年时期,也已经受到中国传统文化的熏陶,打下了扎实的国学根基。如梅贻琦,出生在书香门第,自幼受家学影响,饱读诗书[14]。因此,无论是蔡元培式的传统士子,还是梅贻琦式的新型学人,他们都同时兼具中西学养,这为他们担任大学校长后既效法欧美、又秉承传统提供了宽厚合理的知识结构和广阔的文化视野。尤其重要的是,他们都具有自由知识分子的独立品格和自由精神,始终对政府、政党、政治保持着警惕和距离。相比较而言,当代大学校长基本上是在建国以后相对封闭的政治化教育体系下成长起来的,特别是在20世纪50-70年代,传统国学与西方文化都受到否定排斥,而近三十年来愈演愈烈的应试教育也造成了大学生价值观与知识结构的严重扭曲,在这种社会文化背景下成长起来的大学校长,出现人文素养缺失、个性风格缺失以及急功近利等现象也就不足为奇了。

三是大学校长选任与退出机制的差异。从民国时期大学校长的选任情况来看,概而言之不外两种途径,一是中央政府任命,二是私立学校推选。上述列举的10位校长,除了张伯苓、李登辉是私立大学校长以外,都是民国政府正式任命的。仅就这一点而论,当代中国大学与民国大学没有什么区别。但是进一步研究就会发现,多数民国大学校长们并不是按照官僚化的组织程序推选上去的,而是由学校董事会或著名人士推荐再由政府任命的,因此这些校长并不把自己当做政府委派管理大学的官员,而是从上任开始就坚持维护大学的独立自治权,反对政府、政党干涉大学内部事务和学术自由,如果政府强行干涉,他们甚至不惜以辞职相抗争。如蔡元培任北大校长10年,先后7次提出辞呈,并公开发表声明称“再也不做政府任命的不自由的校长”[15]。交通大学校长唐文治先后十次提出辞职,最后终于正式辞去交大校长职务(1920);广西大学校长马君武为反对军阀干涉提出辞职(1933);浙江大学校长竺可桢为拒绝国民党的赴台邀请,也辞去浙大校长职务(1948)。此外,东南大学校长郭秉文被免职(1925年),复旦大学校长李登辉也曾被迫辞职(1936)。辞职免职几乎成了民国大学校长职务进退的常态。而且值得注意的是,这些著名校长辞职后并没有被当时的政府打入另册或受到处分,相反他们依然可以开展学术研究,从事其他重要活动,有的还继续被政府重用,如蔡元培尽管多次提出辞职,但当时的北洋政府仍多次慰留,继续允许他担任北大校长直至1927年;马君武辞职两年后,1939年又被任命为广西大学校长。在个人辞职或免职的背后,不仅反映出民国大学校长们独立之人格和自由之精神,而且说明民国政府对待大学校长出处进退的某种宽容。与之相比较,上述10所当代中国大学校长几乎无一例外是由政府教育主管部门任命,这些校长们都有相应的行政级别(或正厅级或副部级),无论其任职时间长短,都是一种组织行为,但没有一位校长曾经主动提出辞职,因为大学校长乃至大学组织都已经被视作国家政府组织体制内的一份子,校长本人不具备真正意义上的独立法人地位,制度体系中没有大学校长面对政府组织体现和保持大学独立性的空间,除了无条件地服从政府组织的行政安排,当代大学校长们几乎别无选择。这也是当代大学校长与民国大学校长所处的制度环境方面的重要差异。

三、提升当代中国大学校长综合素质的几点建议

中国需要有一流的教育家来办学。2010年以来,国务院总理温家宝曾多次提出这一严肃的课题。但是,什么是教育家?怎样才能培养出真正的教育家?最近,台湾学者吴家莹撰写的《跟蔡元培学当校长》一书颇有启发,其中以个案分析的方式,向后人展示了蔡元培作为北大校长的教育家、改革家风采,以及当下大学校长应当如何借鉴蔡元培的办学思想与管理实践;北大学者陈平原也多次著文论述当代大学校长应当向民国时期大学校长学习。笔者认为,既然当代中国大学校长素质与民国大学校长之间存在整体性差异,且其原因也是社会时代与教育体制使然,因此,除了倡导当代大学校长主体的自觉努力以外,更应当从社会环境与教育体制方面采取如下切实举措:

一是改善对大学的领导与管理方式,实行“无为而治”。这似乎与大学校长素质不相关,其实不然。制度建构与人的素质建构不仅具有相关性,而且具有同质性,生存在什么样的制度环境中,人们就会发展与这种制度环境相适应的主体素质。当代中国大学实行党委领导下的校长负责制,这一点已经作为国家法律确定下来不容置疑,问题是党对高校的领导方式如何改善。现在中国大学面临的最大制度障碍还是办学自主权没有得到真正落实,大学党委书记和校长都是由教育部门党组织考察选拔和任命,高校的主要办学资源(如专业学科设置权、招生计划权、经费划拨权等)仍然由各级政府垄断,特别是大学校长的选任,更是被纳入中央和地方党委组织系统。在这种制度环境下,大学校长只要服从执政党的意愿、对政府负责即可保住官位。这些做法看似有利于加强执政党对大学的领导与控制,实际上却既扼杀了大学自主发展的活力,又无法摆脱自身对于这种结果的责任。当下中国大学校长普遍认为,当代大学之所以难以有民国时期大学的创造力与自主权,责任不是当代大学校长无能,而是政府对大学控制过多过死,因为大学校长没有真正成为大学独立办学的责任主体。因此,鉴于建国以来几十年中国大学办学中的经验教训,执政党应当进一步改革领导管理大学的制度和方式,更加尊重大学办学规律,树立“无为而治”的理念,变直接领导为间接领导、变刚性控制为柔性管理,给予大学校长更多自主办学的空间。只有这样,大学校长才能真正对大学负责,才能像民国大学校长那样为学校发展殚精竭虑,并以自己的理念与思路打造大学的个性与特色。这是提升中国大学总体办学水平的必由之路,也是世界各国大学发展的基本规律,执政党和各级政府都无法回避,必须有勇气走出这关键根本的一步。

二是重建人文主义教育传统,实行大学校长人文素养测评与培训制度。如前所述,当代大学校长人文素养与民国时期大学校长比较相去甚远,根本原因在于建国以来人文主义教育传统的中断。当代大学校长群体主要是在“文革”前后成长起来的,他们在青少年时期既没有受到国学的系统训练,也没有对国外教育文化的接触和认识。因此,当代中国亟待重建人文主义教育传统,恢复近代以来国学西学并重的教育传统,把民族传统文化教育和西方文化教育作为重要内容纳入基础教育、职业教育和高等教育全过程,而且这种教育不能是概念化的、教条化的,而应当是经典原著学习,特别是大学教育,更应当像赫钦斯所主张的那样,应当开展“永恒教育”,使大学生、教师和管理者都能通过学习中外人文经典,具备与高等教育层次相适应的人文素养。就大学校长选任而言,建议在进行组织选拔环节之外,对其进行必要的人文科学文化素养的水平测试,那些对传统国学一无所知、讲话满口白字、写文章错别字连篇的专家学者,即使具有一定的管理才干,最好不要摆到大学校长的领导岗位;或者在担任大学校长以后,国家组织对大学校长进行人文素养的专门培训,国家教育行政学院应当把历史人文素养纳入校领导和中层干部培训体系;当代大学校长也要时常以民国大学校长为镜鉴,提醒自己与前辈同行在人文素养方面的巨大差距,并以此为羞耻,努力加强自身人文素养。

三是加大从海外留学归国人员中选拔大学校长力度,打造真正具有国际化教育视野和理念的教育家群体。近代大学校长先进的办学理念、开放的改革思路、独特的精神魅力与他们都拥有丰富的国外高等教育经验有密切关系。如果说在改革开放前中国大学校长还不具备那样的时代条件的话,那么近十多年来,高等教育国际化进程不断加快,国内高校与国外高校的交流合作日益广泛,特别是一大批长期留学海外的学者陆续返回国内工作,这些“海归派”中不乏具有深刻教育思想和卓越领导才能的人才,建议国家应当重点从中选拔那些德才兼备的人担任大学校长,相信他们一定会有新的办学理念和思路。当然,当代“海归派”与民国时代的“海归派”在国学底蕴和人文素养方面也不可同日而语,同样需要补上中国传统文化这一课,只有这样,他们才能真正具备学贯中西的文化视野,从而胜任大学领导者的使命。在实行引进“海归派”的同时,也要进一步加大高校领导海外培训力度,这种海外培训不能是浅尝辄止的走马观花,也不能是学术访问或业务进修,而应当是对大学教育管理的专题学习考察,根据民国时期大学校长的经验,时间一般不能少于一年。而最为关键的是,要允许这些校长回国后大胆借鉴和运用海外学习考察的经验,对大学进行内部制度改革和探索,否则,即使学习考察收获再大,回到国内大学还是只能按照固有模式运行,无法实现中国大学变革的真正突破,要打造具有民国大学校长那样的教育家群体,也只能是一种空想。

四是学习借鉴民国大学教育管理制度,为当代大学校长办学治校提供范例。建国以后很长一段时间,由于政治制度和意识形态因素的限制,许多民国时期的自由知识分子以及大学校长往往受到批判,姑且不论胡适、梅贻琦等追随国民党政府定居台湾的少数人,即使是对蔡元培、张伯苓等近代高等教育开创者也没有给予足够的重视和研究。近些年来这些情况有所变化,一时间甚至在学界形成了“民国大学研究热”,但是这仅仅停留在学术研究层面,还没有成为国家教育管理机构以及大学校长们的共识。中国近代以来高等教育体制多模仿效法国外,其中有成功也有教训[16],而正是在这种不停的学习借鉴中,中国大学逐渐形成了自己的传统,特别是民国时期上述10所大学为代表的中国大学,积累了极为宝贵的经验,特别是如何处理大学自治与社会责任、学术权力与政治权利、民族传统与普世价值、通才教育与专才教育等问题,民国大学校长们都有许多非常深刻而正确的思想,是当代中国大学应当珍惜和继承的重要遗产。因此,当代中国大学在继续学习借鉴国外先进办学经验的同时,更应当师法民国时期著名大学的办学经验与教育模式,并从国家高等教育管理层面把这种学习借鉴制度化、法律化。换言之,国家教育主管部门应当对民国时期的高等教育制度进行研究,对民国著名大学的成功做法进行总结归纳,并提升为新的大学管理制度,令国内高校遵照执行。当然,学习民国时期的大学,不是为了一时的复古与怀旧,而是为了全面提升当代中国大学校长的办学治校能力,提升中国大学的人才培养质量、科技创新水平和文化引导能力,最终超越民国大学,实现中国大学的复兴,真正把中国建设成为拥有世界一流大学的高等教育强国。

[1] 刘超.中国大学的去向——基于民国大学史的观察[J].开放时代,2009(1).

[2] 王孙禺.高等教育组织与管理[M].北京:高等教育出版社,2008.

[3] 高伟强,等.民国著名大学校长[M].武汉:湖北人民出版社,2007.

[4] 罗雪挥.清华终身校长梅贻琦[N].中国新闻周刊,2007-11-5.

[5] 梅贻琦.大学一解[J].清华学报,1941,13(1).

[6] 徐有富.竺可桢的诗学修养[J].中国社会科学报,2010(3).

[7] 中 国 评 论 新 闻 网.http://www.chinareviewnews.com.2005-07-16.

[8] 刘 道 玉.给 清 华 大 学 的 一 封 信 [EB/OL].http://www.umiwi.com/.2011.4.25/2012.12.1.

[9] 新浪校园.中国知名大学校长访谈录.2005.1.29.

[10] http://www.sina.com.con.经济观察报2011.4.22.

[11] 凯迪社区.http://club.kdnet.net/dispbbs.asp boardid.

[12] 贺国庆,等.外国高等教育史[M].北京:人民教育出版社,2003:56.

[13] 张建奇,杜驰.民国前期中国现代大学制度的确立[J].大学教育科学,2005(6).

[14] 孙亚军.民国学人志之梅贻琦——寡言君子[EB/OL ]. http://blog. sina. com. cn/s/blog _71822ef00100q3dr.html.2011.3.18/2012.12.1.

[15] 蔡元培选集[M].杭州:浙江教育出版社,1993.

[16] 刘泰洪.中国近代高等教育体制的变迁及反思[J].黑龙江高等教育,2011(2).