湖北纺织产业发展的并购透视

胥朝阳,夏 露,谭 畅

(武汉纺织大学,湖北 武汉 430073)

《关于加快湖北纺织产业结构调整促进产业优化升级的若干意见》(鄂政办发〔2012〕34号)明确指出:纺织产业是湖北传统支柱产业和重要民生产业,在满足内需、扩大就业、繁荣市场、出口创汇、服务“三农”、促进城镇化建设、带动相关产业和促进区域经济发展等方面发挥着重要作用。在经济全球化进程加快、全球产业分工和经济增长模式调整的背景下,处于纺织产业链低端、附加值低、集中度低等问题的存在,严重制约了湖北纺织产业的发展。如何优化湖北纺织产业的资金、设备和人力资源配置,提高产业集中度,增强企业竞争力,成为业界的重要课题。

一、湖北纺织产业发展面临的问题

纺织产业是湖北的传统支柱产业和重要的民生产业,也是具备比较竞争优势的产业,在繁荣市场,扩大出口,吸纳就业等方面发挥着重要作用。在发达国家加大反倾销、反补贴、纺织品特别保障措施、技术标准、绿色标准等各种贸易保护前,与沿海发达地区甚至是中部地区相比,湖北纺织产业存在明显差距。

(一)缺少知名企业及知名产品

湖北纺织业体量较大,但小而散,竞争力弱。近三年,湖北没有一家纺织企业进入中国纺织企业竞争力100强,10强、20强更是梦想,已经被同为中部的河南、安徽等远远地甩在后边,更不用提与江苏、浙江、广东、山东等经济发达地区的差距。企业规模小,实力较弱,研发投入较少,迄今为止,湖北纺织企业无缘前三批国家级创新型试点企业名单及国家专利金奖,产品知名度也较低。湖北纺织业迄今只有“爱帝牌”内衣、“猫人牌”针织内衣、“红人牌”羊绒大衣、“梦丝家牌”蚕丝被、“福龙牌”精梳纱线等中国名牌产品,同样与江浙及其他中部省份存在明显差距,导致湖北纺织企业的市场影响力及其产品的市场占有率欠佳,直接制约了湖北纺织产业的优化与升级。

(二)印染、化纤行业“短腿”

印染、化纤是纺织产业链上的重要节点,湖北省纺织业印染、化纤行业“短腿”,化纤生产产能不足,印染业发展不充分。据轻工纺织处的数据显示,2010年,湖北省纱产量为169万吨,但作为纺纱环节中重要制衣原料的化纤产能全省每年只有12万吨,缺口达35万吨,纺织加工企业不得不到东部沿海去采购。印染业也同样如此,全省印染业产能尚不能满足全省年总需求的10%,纺织加工企业不得不去东部沿海买纱回来,待织成布之后,又拖到沿海去印染,大大提高了成本,制约了湖北纺织产业的专业化分工协作。

(三)能源、人工等成本上升较快

近年来,我国不断上调工业企业用水、用电、用汽的价格,仅与韩国相比,在用电成本方面,韩国棉纺织企业用电成本为0.065美元/千瓦时,约合人民币0.42元/度,而湖北省纺织企业用电普遍在 0.495元/度到 0.605元/度[11],即用电成本高于韩国 54%。由于劳动条件和环境相对于其他服务业较差,青年一代学习从事纺织的意愿较弱,缺少一线熟练工人及经验丰富的技术人员[10],制约着湖北省行业的发展和产品质量的提高与行业的可持续发展,也推动着纺织行业职工工资水平的较快上涨。

二、湖北纺织产业并购发展的必要性

(一)湖北纺织企业资本运作意识弱亟需强化

并购重组是优势纺织企业做大做强的加速器。当纺织企业通过内涵发展达到一定规模、进入一定阶段时,适时有效地利用内外部两种资源(含海外资源)是进一步做大做强的有效路径。山东如意集团、华孚色纺集团、雅戈尔集团等一批优势纺织企业通过市场化并购重组等资本运作手段,增强了企业实力,加大了研发投入,拓展了市场渠道优化了产业链,形成良性发展态势。湖北纺织企业的成长多局限于内部资源,除湖北名仁纺织并购湖北金泰纺织、汉川衫岭纺织兼并汉川亿升纺织等为数不多的并购重组案例外,鲜闻湖北纺织企业有影响力的市场化并购案例,缺少对企业外部资源的有效运用。这也是纺织原料大省湖北无缘全国纺织企业100强、知名度低、处于业链低端、规模经济效应不明显的重要诱因。

(二)湖北纺织产业存在的问题可藉并购抓手破解

从湖北纺织产业自身存在的问题可知,加强对纺织技术的研究开发和转化应用,掌握更多纺织自主知识产权,培育更多纺织自主品牌,是优化湖北纺织产业链的重要基础。研发投入、纺织自主知识产权的掌握及纺织自主品牌的培育,主要靠纺织企业的实力、规模作支撑。并购不仅可以直接壮大湖北企业的规模,产生规模经济效应,还有助于纺织先进(工艺、管理、营销等)技术的转移、消化与吸收,增强企业综合实力,为进一步加大纺织研发投入及纺织自主品牌培育的力度创造条件。对既“散”又“弱”的湖北纺织业而言,以并购为抓手协同推进湖北纺织产业的优化及核心竞争力的提升显得更为重要。

三、湖北纺织产业并购发展的可行性分析

建国初期,湖北纺织业就形成了门类较为齐全的工业体系,综合能力位居全国第三,成为湖北重要支柱产业。在长期发展过程中,尤其是改革开放以来,湖北纺织产业在为湖北增加财政收入、积累建设资金、提高创汇能力、安排社会就业、带动农业和支持相关产业的发展等方面一直发挥着不可替代的作用,具备并购发展的基础。

(一)湖北纺织产业门类较齐全企业较多,有足够的并购重组对象

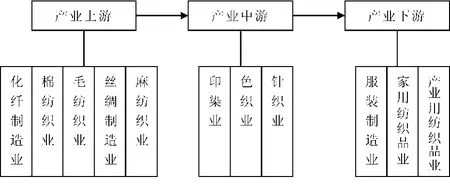

纺织产业作为湖北国民经济的重要支柱产业之一,现已形成含棉纺织、毛纺织、麻纺织、化纤、丝绸、印染、色织、针织、服装、鞋帽、纺机纺器等门类较为齐全的产业体系,如图1所示。湖北纺织产业的主要子产业都存在优势企业,如表1所示。2010年湖北省规模以上纺织企业完成工业总产值1419.4亿元,位于全国第7位,规模以上的纺织企业数量超过千家。其中,主营业务收入过10亿元的企业达8家,出口创汇达16.67亿美元。2011年,湖北省纺织业继续保持良好发展势头,规模以上纺织企业实现主营业务收入1827.1亿元。

图1 湖北纺织产业链

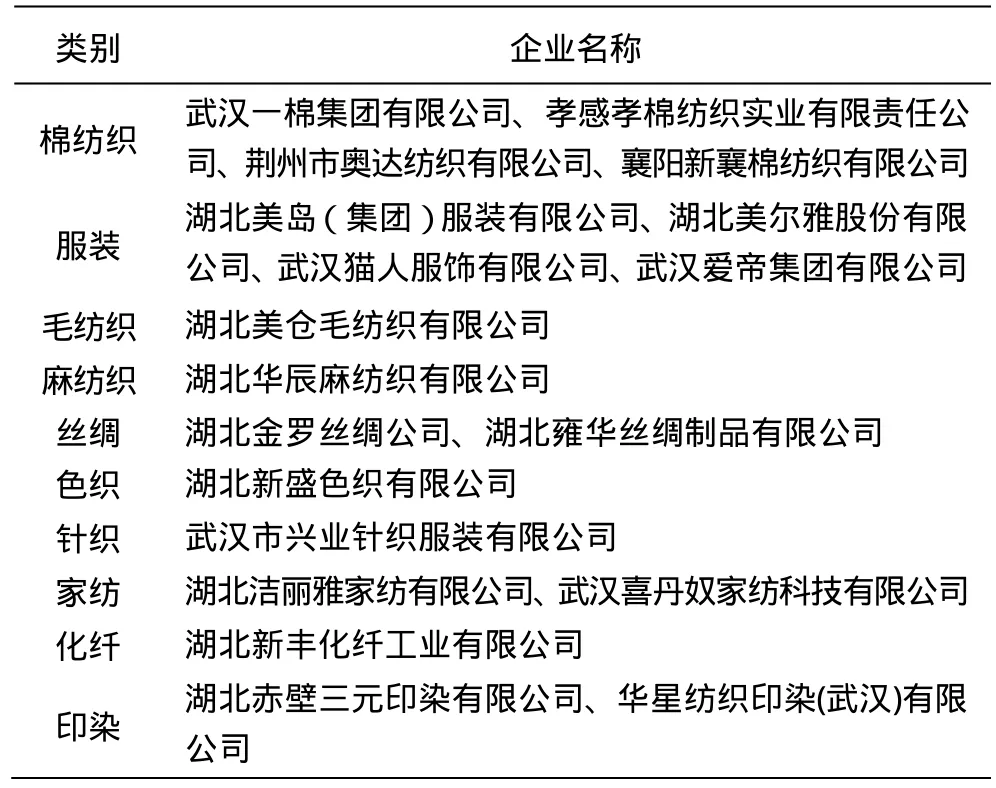

(二)湖北拥有棉纺织和服装两大优势子产业及一批骨干企业实施并购

在湖北纺织产业中,棉纺织和服装两大行业的工业总产值和利税占到了全行业70%以上的比重。2010年,这两大优势产业保持快速增长,产销分别占全行业45.94%、28.58%左右,对全行业的发展构成了有力支撑。襄阳、仙桃、孝感三大纺织服装产业基地呈现出强劲发展势头,共实现主营业务收入 617.4亿元,同比增长42.1%,占全行业的47.1%。湖北纺织产业尤其棉纺织和服装两大具备一定比较优势的子产业在发展过程中,产生了一批实力较强的骨干企业,具备了实施并购重组的实力。如表1所示。

表1 部分湖北优势纺织企业一览

(三)湖北纺织业技术实力较强,有支撑并购的技术基础

湖北纺织业的并购绝对不是并购企业规模的简单扩张,应该是有技术支撑的强强联合或强弱重组,才能在并购重组中实现技术的转移、消化与吸收,培育出真正的龙头企业、名牌产品,促进湖北纺织业结构的调整、优化与升级。湖北拥有武汉纺织大学等纺织科研教育机构,建有纺织新材料与先进加工技术国家重点实验室培育基地及纺织印染清洁生产教育部工程研究中心、新型纺织材料绿色加工及其工程化省部共建教育部重点实验室,有获得国家科技进步一等奖的“高效短流程嵌入式复合纺纱技术”(徐氏如意纺)等多项重大原创性纺织技术创新成果,居于全国前列,可以为湖北纺织产业的并购发展提供共性技术支撑及个性化的技术解决方案。

(四)湖北纺织产业并购发展有政策支撑与可供借鉴的经验

2008年,为了应对国际金融危机对我国经济造成的不利局面,国务院出台了十大产业振兴规划。纺织业作为我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业,也被列入了十大产业之中。国务院在《纺织工业调整和振兴规划》中提出:鼓励纺织服装行业优势骨干企业对困难企业进行兼并重组;兼并重组过程中,在流动资金、债务核定、人员安置等方面给予支持,妥善安置企业职工的,可按有关规定减免契税;对实施兼并重组企业符合条件的技术改造项目给予优先支持。《纺织工业“十二五”发展规划》提出:支持有实力的纺织企业实施产业链上下游的兼并重组,体现东中西部优势互补的跨地区兼并重组,生产制造、设计研发和品牌连锁等不同类型企业之间的兼并重组,境内外合作的兼并重组。推动以优势纺织企业为主体实施的兼并重组,优化存量资产,促进规模化、集约化经营。这些政策与措施的出台为湖北纺织产业结构调整和产业优化带来了新契机。

中国纺织经济研究中心的研究表明:纺织业的兼并重组涉及面广,社会影响大,兼并重组是做大做强我国纺织业的重要之路;对于列入行业重点发展、规模效应明显的企业兼并重组,应当重点支持。近几年,山东如意、华孚色纺、雅戈尔等优势纺织企业通过并购重组完成了生产要素的优化组合和资源的合理配置,市场占有率进一步提高,企业自身的规模和实力进一步得到增强,带动当地纺织产业链进一步优化,为湖北纺织企业的并购升级提供了经验。

四、湖北纺织产业发展的并购路径分析

基本思路是以并购为抓手,遵循市场运作规律,以资金为纽带,以骨干企业为龙头,以品牌产品为依托,选择棉纺织行业、服装行业、化纤和印染行业重点推进,实现湖北纺织产业链上中下游的有机链接。

(一)以并购培育棉纺织龙头企业提高企业知名度

棉纺织作为湖北纺织的优势子行业,“十一五”期间,获得了较多的资源投入,拥有孝感孝棉纺织实业有限责任公司、荆州市奥达纺织有限公司、襄阳新襄棉纺织有限公司等一批优势企业。进一步做大做强棉纺织子行业对于湖北纺织工业的稳步发展,有着特别重要的意义。

棉纺企业是劳动密集性企业,门槛低,回收快,容易进入,存在重复、分散、落后、低效率的状况,缺乏专业的分工协作,容易产生重复劳动和恶性竞争,不利于做大做强。范利军、孙梁艳(2009)认为,通过企业并购并可以淘汰落后产能,改善产业环境,提高企业知名度,扩大核心纺织企业的规模和实力。

湖北棉纺织行业需要整体规划,通过并购重组进行专业化分工,集中主要的人力、物力与财力于武汉一棉集团、孝棉纺织、荆州市奥达纺织、新襄棉纺织等优势企业,支持其在多样化的棉纺织市场做强各自的棉纺织品牌。如通过对相关棉纺织企业优势棉纱资源、坯布资源的并购重组,壮大武汉一棉集团的纯棉纱线、纯棉坯布、特色纱线、特色坯布等等主营产品,在并购后运用互联网营销平台提高企业知名度做强棉纺织品牌。通过鼓励这些优势企业并购整合,实现资源的优化配置,培育更具核心竞争力和影响力的棉纺织龙头企业,带动湖北棉纺织行业的技术升级、品牌升级、质量升级与管理升级。

(二)以并购推进服装业的专业化分工提升市场占有率

服装产业是湖北纺织的另一大优势产业,虽然有美尔雅、美岛、猫人、爱帝等一批优势服装企业和强势品牌作支撑,但竞争实力和市场占有率仍待提升。胥朝阳、颜金秋(2008)指出,培育服装产业竞争力,需要利用综合配套改革试点政策所创造的良好外部环境,以并购重组为抓手,制定系统化方案综合推进。近几年,在发达地区,一些市场占有率较高、品牌影响力较大的服装企业通过并购重组完成了生产要素的优化配置,实现了由分散型向集约型的转变。

2004年以前,湖北服装企业中没有上市公司,也没有中国名牌。2004年,武汉服装企业出现了第1个中国名牌“爱帝”及7个湖北省名牌。尽管目前湖北纺织服装企业拥有美尔雅、美岛、猫人、爱帝等多家省内自主品牌,但依然缺乏分工合作,技术创新能力,模仿及重复竞争现象。做大做强湖北服装产业,需要对湖北服装行业进行整体规划,以美尔雅、美岛、猫人、爱帝等现有优势品牌为旗帜、以资本为纽带,以并购重组联合为契机,以信息化建设为抓手,以信息技术应用为重点,以电子商务为突破口,结合企业信息化战略,改造传统经营运作方式,促进企业自身结构优化升级。不同企业根据自身已经建立起来的核心能力和竞争优势,紧密观察环境和市场的变化,设计或选择适合自己的信息化、网络化管理模式,辅以政府配套政策的支持,培育更有影响力的服装品牌,加快实现湖北服装业由数量型向质量型、由分散型向集约型的转变,努力提升发展档次和水平,提升市场占有率,实现服装业的优化,引领湖北服装产业持续健康发展。在培育湖北服装品牌的同时,其他大部分中小服装企业则专注于自己的主业,或主攻服装批发,或主攻服装制作工艺的提升,成为相应服装产业链上的重要环节。

(三)以并购实现化纤和印染行业补缺完善湖北纺织产业体系

化纤和印染行业,一直是制约湖北纺织提升水平、加快发展的薄弱环节。化纤能力明显与棉纺能力不协调,印染能力远不能满足服装发展的需求,完善湖北纺织产业链成为做大做强湖北纺织产业、实现可持续发展的关键。

产业链各环节的均衡并进、共同发展是优化企业成本结构、提高企业竞争力需要首先解决的问题。通过化纤和印染行业的补缺,实现纺织产业链条原料和市场上各个生产环节的无缝对接,有助于生产资源的合理流转和良性配置。事实上,纺织产业也不乏成功通过并购培育产业链的范例。2008年,山东如意集团顺利收购山东樱花,如意集团的印染业与山东樱花的家纺业连为一体,优势互补,在印染、棉纺领域迈入全国前三甲,拥有中国纺织行业最完整产业链的企业。

仅仅依靠湖北新丰化纤工业有限公司、湖北赤壁三元印染有限公司等,实现化纤和印染行业的补缺是远远不够的。湖北印染行业的发展,要立足优质坯布的加工增值与服装面料需求的紧密配套,选择有发展印染条件的武汉阳逻、襄阳樊城、荆州沙市、咸宁赤壁等有一定基础的地方作为湖北发展印染的基地。在自我积累发展的基础上,分别通过化纤和印染行业高关联度企业间的战略并购,将相关行业及企业过剩的生产资源转化为化纤和印染产业的产能,发挥并购协同效应,壮大化纤和印染行业,实现湖北纺织产业链各环节的相对均衡与协同并进。同时,积极吸引外地知名印染、化纤企业在湖北建立生产基地,或对本地相关企业进行并购重组,提升湖北印染、化纤业的生产能力与技术水平。

总之,并购重组是做大做强湖北棉纺、服装两大主体行业,逐步克服化纤生产产能不足和印染业发展不充分,完善和延伸产业链,优化湖北纺织产业结构,淘汰落后产能,培育纺织品牌,加强研发和创新能力,提高纺织产品附加值,最终实现湖北纺织企业优化与升级的重要手段。但并购终究是企业事务,应由双方企业共同协商决定。在操作过程中,湖北纺织企业应遵循因地制宜和扬长避短的原则,结合每个子行业的特点,抓住产业发展机遇,同时运用互联网营销平台提升企业知名度和占有率,在日趋激烈的市场竞争中积极面对,实现上中下游产业链的有机链接,推动湖北纺织产业的优化。

[1]国务院办公厅. 纺织工业调整和振兴规划[EB/OL]. http://www.gov.cn/zwgk/ 2009-04/24.

[2]工信部. 纺织工业“十二五”发展规划[EB/OL]. http://www.china.com.cn/policy/txt/2012-01.

[3]湖北省经信委. 湖北省纺织工业“十二五”发展规划[EB/OL].http://www.hbeitc.gov.cn/structure/index.

[4]湖北省人民政府办公厅. 关于加快湖北纺织产业结构调整促进产业优化升级的若干意见[EB/OL]. http://gkml.hubei.gov.cn/auto 5472/ auto5473/201206.

[5]湖北省经信委. 2010年湖北省纺织行业经济运行分析[EB/OL].http://www.hbec.gov.cn/page/web/13/311/317/.

[6]湖北省经信委. 2011年湖北省纺织行业经济运行分析[EB/OL].http://www.hbec.gov.cn/page/web/13/311/317/

[7]胥朝阳, 颜金秋. 武汉服装业的竞争优势培育——基于价值链重构的研究[J]. 郑州航空工业管理学院学报, 2008, 26(6):23-27.

[8]范利军, 孙梁艳. 我国纺织产业升级研究[J]. 经济策论, 2009,38-39.

[9]中国纺织工业协会. 2009/2010中国纺织工业发展报告[M]. 北京:中国纺织出版社,2010.228.

[10]棉纺织品:保持国际竞争力迫在眉睫[J]. 中国纺织,2012, (01): 47.

[11]黄宏. 湖北电价调整具体方案出台[EB/OL]http://www. anhuinews.com/zhuyeguanli/system/2011/06/01/004098899.shtml.

[12]刘文杰. 互联网时代纺织产业链如何整合(下)[J]. 中国纺织,2012, (11): 66.

——传统棉纺织技艺