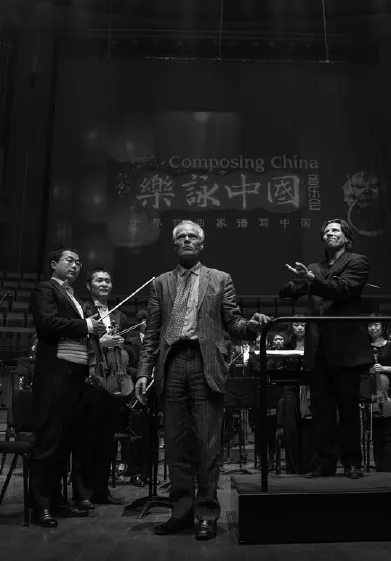

掠影·声音·中国

卡列维·阿霍 迈克尔·戈登等

“乐咏中国”委约的五位作曲家分别是卡列维· 阿霍、迈克尔· 戈登、罗宾· 霍洛韦、奥古丝塔· 里德· 托马斯、塞巴斯蒂安· 柯里尔,均为当今世界乐坛具有很大影响力的作曲家。在音乐会首演之际,我们与国家大剧院一起组织了五位作曲家,谈各自的作品,对中国的感受,以及跨文化的音乐、创作和艺术。他们视角不同,观点各异,甚至相对,但听到不同的声音正是我们的本意。

感谢中央音乐学院和云峰教授、杜夫纳,作曲家老锣,以及此次活动的策划和组织者朱晓蕾、刘超宇共同参加。

唐凌:非常感谢大家的音乐以及参加今天的沙龙。我们一同来谈各自的作品,对中国的感受,跨文化的音乐、创作和艺术,以及国家大剧院此次委约国际作曲家的“乐咏中国”活动。

雅尔维:首先,我觉得“乐咏中国”这样的委约活动非常特别,我不认为有其他哪个国家或者政府的官方机构在做类似的事,尤其是邀请如此众多的作曲家。我所指挥的三首作品是风格迥异的。现在很多音乐种类融合在一起,非常受听众的喜爱。比如柯里尔和戈登的作品,在很大程度上受到流行音乐的启发,与流行音乐进行了很好的结合。这是音乐创作中最吸引我的部分,所有这些不同的音乐融汇在一起,产生出新的音乐风格。

很高兴我们有这样形式的沙龙,我认为这样的讨论会一直进行下去,不只探讨中国委约创作,更是在探讨整个管弦乐,交响乐的创作。我们不应该让中国的管弦乐创作变成欧洲管弦乐的复制品。事实上这是一种新的探索音乐的方式,一种中国的方式。

老锣(德国作曲家):现在在中国,大家都在寻找自己的方向。实际上,我们并不知道该往哪走。而且中国正在寻找一种自己的语言来代表21世纪的中国。中国拥有如此博大的文化和古老的传统,但中国当代音乐却很少有在世界舞台上有影响力的作品。

戈登:这看似是一个巨大的问题,但我认为这个问题可能并不成立。如果你打开收音机听一听中国的流行音乐,它是使用平均律的,西方的音阶,西方的调性,西方的交响乐团。但如果你听中国的民间戏曲或者甚至是京剧,你会发现那是一个完全不同的语言。所以,我认为这个问题没有任何意义,这就好像是在问,我怎么样才能用意大利面、橄榄油、大蒜、番茄来做一餐中国饭?你做不到。

老锣:但是,土豆和西红柿过去对于中国是新鲜事物,但是今天他们已成为了中国厨房中的传统。中国的问题是要找到自己的身份。我想对中国和中国音乐家来说,这是至关重要的,中国音乐家应该找到他们传统中的精髓。

唐凌:也许作曲家们可以具体就自己的作品来谈,你们都来到中国,并选择了自己感兴趣的中国元素作为素材,事实上你们的创作中已经融合了东西方的元素。

雅尔维:我没有演奏阿霍的作品,但是我看到了谱子,如果我不去读这首作品的介绍,或者不了解这首曲子的任何背景,而只是读谱,它看起来一点都不像欧洲人的作品,它看起来很像中国人写的作品。

阿霍:我从九十年代起就对中国文化很感兴趣。一方面是因为我本身的音乐题材风格——欧洲的音乐风格,我已经掌握的很好,但是我想进一步丰富我的创作。我可以从其他的音乐文化中汲取营养,所以我开始了解中国、阿拉伯和印度文化。我买了古琴的CD,也从书上了解到更多的乐器。早在1000年以前,中国人就可以为琴记谱,而且非常精确,节奏非常规律,从谱面上看节奏很规整,但当你听到CD播放的音乐时,你会发现它并不完全是4/4拍的,它是有变化的。由中国传统乐器演奏的京剧中,其音乐元素也是非常丰富的,比如说切分音。这一点非常吸引我,我的音乐受到了新的启发,怎样用西方的乐器来创作这样的音乐。比如,在我的作品中,我想要模仿中国的二胡,应该怎么写旋律。通过听,我尝试去塑造这种音色,但它很难用提琴模仿表现出来。因为它是完全不同的,乐手也很难演奏出来。

所以我很想知道怎么能够让这些东方的音乐元素为我所用,运用到管弦乐创作中去。同样的,很多阿拉伯音乐运用到非常复杂的音阶、节奏和鼓,还有非洲音乐也都非常有趣。如何丰富音乐固有和常用的节奏是很挑战的一件事。相比之下,我认为西方的音乐节奏是更原始和单一的。在欧洲你完全找不到这种音乐。在过去的四五年中,我也一直把这些新的音乐元素运用到我的创作中去。

刘超宇(国家大剧院演出部):所以音乐是有地域性的,它并不像经济一样可以全球化。

杜夫纳(MDR莱比锡广播交响乐团总经理):这是一个全球性的问题。如果我们谈到音乐的发展,回顾艺术史,艺术家总是在探寻新的效果、新的声音、新的音色、新的一切。艺术家在创作民族音乐,艺术家在寻求新的印象。在音乐史中,像十九世纪末德彪西,他在思索怎样更好的发展音乐,他尝试着将不同种族的音乐风格杂糅在一起。每个艺术家,包括作曲家,像斯特拉文斯基,都在寻求新的亮点。也许这样一种进程也同样发生在中国,中国的作曲家也在从其他文化中发现灵感。我们都在从其他的文化中寻求新的色彩、新的刺激。这正是艺术创作的美好所在。你一直保持着一颗好奇心,一直在探寻、实验、创造新的感受。

唐凌:柯里尔先生的创作试图把中国的汉字和作品联系在一起,音乐和文字都是非常抽象的,以一种抽象表达另一种抽象,这很有意思。与阿霍先生带有明显中国色彩的作品不同,这部作品中并不能明显感受到中国的元素。

柯瑞尔:首先,作为一个外国人,我并不熟悉中国文化,我刚来中国的时候感觉很陌生。我完全不能理解我眼前的这些汉字,但它们很有趣,总是能吸引我的注意力。所以当我创作这首作品时,我希望能带给你们一种对等感受,把这种感觉颠倒过来,就是我的音乐对这里的听众来说是陌生的,但你们一样会被它所吸引。我在创作音乐时并没有寻求和这些汉字作直接、或者字面上的对应。但是与此同时,随着我们旅行的开始,我们驱车走遍了中国的很多地方,有时我们在车上要待四五个小时,我就会坐在那看着沿途的路标,逐渐我开始辨识一些汉字的特征,我意识到,有些字是我以前看到的。我还是不懂它的意思,但是我已经开始把这些碎片拼凑在一起了。所以我希望你们在听我的音乐的时候能跟随这一过程,体会同样的感受。其中有很多碎片化、无序的东西,起初你并不能把它们联系起来,但你会逐渐的意识到,我之前听到过这个,这段和那段是有联系的。所以我的作品也像是在缓慢地解码很多不了解中国的人初到中国的感受。同时这也给了我一个在音乐上去探索、实验这些碎片化的东西的机会,作为一个习惯于和这些微小细节打交道的作曲家,我兴味盎然。

唐凌:中国的文字是象形文字。即便你们不懂这些文字,还是能从中感受到美感和一些难以名状的意义。我们的文字书写能够构成书法,成为审美的对象。

柯瑞尔:是的,比起罗马字母,汉字可能更富有一种能量,笔画的感觉、力度,仿佛有种芭蕾舞式的运动,这些在罗马字母中是没有的。这也和音乐的表情有关。从字的结构看也是这样,这是为什么这部作品名为《量子群》,罗马字母的大小是不同的,但是汉字看起来更像延续的线条,各部分间的空间和走势、形态都是很精确的。他们展示了能量、姿态和情感。在我作品的音乐表情上,我也努力想要模仿这些,汉字本身的图形和视觉结构。

同时,我也做了很多作曲家都会做的尝试,就是把我在这经历的新元素吸纳进来。在美国我也不会创作一首很富于美国地域特色的作品,我不太习惯那样。所以对这首作品,我在做我一直在做的,事实上,把很多元素调和成一体对我来说非常重要。

雅尔维:中国的汉字是准确的,但也是需要联系语境的。它们同时也是形声的,它们同时具备意思和声音。西方的语言是字母文字,字母组合形成词语,词语组合形成意群与句子。这些和汉语是不同的,但这是我们每个人文化的一部分,这是我们心态、感觉的一部分。我觉得那是我们形成我们整个感受和理解的根基。

唐凌:我们的几位作曲家,有的选择了汉字,有的选择了声音,这些选择本身就饶有意味。这也是我特别感兴趣的,如何用你们各自不同的思维来捕捉和选择这些中国的元素。此前你们可能对中国文化并不是特别了解,这种新鲜感其实很宝贵。

雅尔维:所以也许我们应该像霍洛维那样,他的做法是对的,应该去表现和演奏这些意象、画面,而不是只关注和计算节奏和音符。

霍洛维:很显然,我的作品是五部中受到中国民间艺术的启发最少的,但是我个人获得很多灵感。从技术层面讲,我的收获并不大,但是我很喜爱并且真正感受到了我在中国经历的一切,这些都融入作品中。我不能把自己假设成一个中国的作曲家进行创作。

但我经历了这样一场令人兴奋的旅程,一定程度上它改变了我对事物的感受。我非常崇尚民间艺术,也充分领略到民族音乐中蕴含的丰富素材,但我的音乐并不会全盘照搬这些音乐元素。我的作品更多的是受到我看到的事物的启发。柯里尔已经充分地阐述了他的作品和书法的关系。我作品中的很长的旋律线条也是蕴含着书法的意味的,这是拜这次旅行所赐。

雅尔维:但是你的作品中有几处都很像中国作曲家的处理。

霍洛维:中国古代音乐就只有五个音,我只能通过丰富和弦,使用复杂的和声结构来营造不同的声音效果。从这点上看,我的作品也是非常中国的。

唐凌:在此次五部作品中,霍洛维先生的作品《在中国》是唯一一部试图全景式描绘中国的作品,这里面有乡村,有城市,有历史,也有当代的东西。

霍洛维:我觉得我们每个人的作品都是对这次旅程的一次全方位、复杂且深刻的回应。只是我的作品恰好更像图画,一张明信片,更加视觉化,更多的是关于我所看到的而不是听到的。但无疑我们五位都对我们的所见所闻做出了充分的回应,只是以不同的方式。

我在用我的眼睛创作,早上我在一个地方看到了一座轮廓秀美的山峰,晚上我又看到了上海摩天大楼的的奇特造型。这些不是我听到的,是我看到的。我怎么能用音乐去描绘这座山峰呢?自然的、人工的、传统的、新奇的,我想把它们的形状用音乐的语汇表达出来。我把自己看到的感受到的东西概念化,也许这一点上和阿霍的作品不同,他的创作灵感源自他对中国古代音乐、民族音乐的兴趣。我并没有这样的知识,但都是对感性印象的回应。

我有着各种混杂的感受,一些震撼,一些迷恋,一些反感,常人都会有的感受。有时我不喜欢我所看到的了解到的,有时我很受触动,内心激动不已。在我的音乐中我尝试着去表达反差极为强烈的情绪,赞美、厌恶。如果你仔细听,你会发现这些情绪都在音乐里。但最终的的印象和感受是充满赞美和喜悦的。我想要用“节庆”这样一个词,我的最后一个乐章是一种行板的,赞美诗式的。行板用来诠释速度,但“节庆”、“节日”是用来形容感受的。当然节日寓意着庆祝,是欢腾而喜悦的。所以所有那些反差强烈的,有时甚至是消极的东西在结尾都汇聚为一种昂扬向上的力量。我很希望你们能听到。

唐凌:昨天在排练的时候,《北京和声》这个作品令指挥格外地沉醉投入,一个城市的声音,是如何被听见和表达的?

戈登:我在写这首作品的时候非常痛苦,中国的音乐是很意象化的,它是很富有表情的,极具个人色彩的,这让我感到很不习惯。我想我的作品和音乐几乎没有给演奏者发挥个性的空间。整个乐团就像一个工厂,他们需要像机器一样去演奏自己那一小部分,没有人有机会彰显个性。所以我不得不向他们介绍怎样去诠释这样一部不同的作品。

唐凌:托马斯女士是我们几位作曲家中唯一的一位女性作曲家,选择了鼓作为作品的主题,鼓在中国文化中是一个非常阳刚、强劲的意象。

托马斯:我们在一个苗寨停留时,大家都住在村庄。有一天我们穿过村里的一条小路,遇到一个和我年纪相仿的妇女。她每天从早上4点就起来耕作,干农活。我觉得他们的劳作如此辛苦,强度如此之大,一个月又一个月,赤脚在田埂间劳作。这景象让我印象极为深刻,所以我想在我的作品中表现丰收和与这种周而复始的循环有关的东西。

我们在苗寨看到很多的鼓楼。一路上我都不得不去想像这鼓声都意味着什么。族长要召集大家开会,还是哪家新添了孩子。这鼓声会传达很多不同的意思。我觉得鼓声的召唤在中国的文化中是很古老很美的。所以在我的作品中我决定采用六个中国鼓,包括大鼓。这些鼓在乐团中总是被放在最后面。这些鼓声的震撼力和深厚的历史让我非常着迷。我的作品由四部分组成,但是它们之间并没有停顿。整首是13分钟,每一段大概是三、四分钟。你可以想象音乐的开头是雀跃的阳光、号角声和沐浴在阳光下播种的村民,好一番热闹的景象。早上五点钟的太阳爬上山头,阳光下一派丰收劳作的景象。这一切都是亮色的,充满能量和活力的,然后鼓声就此拉开序幕。

这首作品是源自于我在中国的这段精彩绝伦的旅程,我甚至觉得我的作品是印象主义的,不是法国的印象主义,我是说它更像一幅画,山水、稻田、村落和辛勤劳作的居民,播种,收获,播种,收获……周而复始,几千年来得以延续演进,极具仪式感和美感。也许我的作品就是苗族人一天生活的快照,日出到日落,再到晚上的欢庆。从这个角度讲,这是一幅印象主义的画作,它讲述了一个故事,记录了一段影像。你一定能够从中看到这些画面。

唐凌:鼓和丰收,都是中国古老的农耕文明中非常典型的意象。

托马斯:是的,我读了很多关于鼓的文章,它们都提到鼓在祭祀、耕作、战事、鼓舞气势、节庆活动等很多不同的情境中都会用到。更有趣的是每种不同的鼓声都有不同的寓意。在我的作品中,我希望用到六种鼓,每一个鼓手要演奏一个大鼓和另外一个其他的鼓。所以每个乐手都可以两种鼓交替演奏,所以音乐也是跳跃的。作品中能听到很快的从邦戈鼓、刚果鼓、到大鼓的切换。我们能从中感受到能量的跳跃。

作曲家个人简介

罗宾 · 霍洛韦

1943年10月出生于英国利明顿温泉。1975年至2011年,剑桥大学的音乐教授。霍洛韦90年代创作的作品包括《安特卫普之景》,此外,他还接受了旧金山交响乐团委约,为女高音和管弦乐团创作了《克拉丽莎选段》,以及由BBC交响乐团首演的他的首部交响乐作品。2002年由霍洛韦编曲的德彪西《白与黑》获得了成功并多次在全世界的舞台上演奏。霍洛韦最近的作品包括《第四管弦乐队协奏曲》,由旧金山交响乐团于2007年在迈克尔· 蒂尔森· 托马斯指挥下实现首演;为2010年BBC逍遥音乐会而作的RELIQUARY;以及2011年BBC逍遥音乐会上由唐纳德· 拉尼科斯指挥首演的《第五管弦乐队协奏曲》。

霍洛韦的作品由布斯和霍克斯出版社独家出版。

卡列维 · 阿霍

芬兰作曲家。

迄今为止,创作了15首交响曲和20首协奏曲。

塞巴斯蒂安 · 柯里尔

出生于1959年3月16日。塞巴斯蒂安· 柯里尔是2007年格文美尔大奖得主。《纽约时报》赞誉他的音乐是“令人眼前一亮的音乐”;《华盛顿邮报》则称他的音乐“抒情、明快,虽植根传统音乐,却又与传统音乐截然不同”,他的音乐作品被许多著名艺术家和乐队搬上各大剧院的舞台。2012-2013年,柯里尔推出的新作品有: 《深空天体》(女高音与乐队合作);《一刻钟》(为长笛、竖琴、中提琴而作);以及适合管弦乐团演奏的 《量子》。2007-2008年,柏林爱乐乐团曾多次演出了柯里尔的室内音乐,其中包括柯里尔三部作品的全球首演。

柯里尔曾荣获多项大奖,其中包括柏林大奖、罗马大奖、古根海姆学者奖、国家艺术基金会学者奖、美国艺术文学学院奥斯卡大奖,同时他还是麦克道威尔和耶都艺术区的常驻作曲家。柯瑞尔毕业于茱莉亚音乐学院,并获得音乐艺术博士学位。

迈克尔 · 戈登

1956年戈登出生于迈阿密海滩,拥有纽约大学艺术学士学位和耶鲁大学音乐学院硕士学位。他是纽约著名的音乐组合Bang on a Can的联合创始人兼联合艺术总监

戈登创作了大量不同形式的作品,有群情激昂的大型音乐作品,也有受各大管弦乐队委托打造的录音作品,还创作了众多的剧院和歌剧作品。多年来,戈登受林肯中心、卡内基音乐厅、BBC逍遥音乐节、布鲁克林音乐学院、九月音乐节、荷兰音乐节、德累斯顿音乐节以及2000年悉尼奥运会艺术节和其他机构的委托创作了无数作品。戈登获得了多项大奖和奖励,还获得古根海姆基金会、国家艺术基金会、当代表演艺术基金会、美国文学艺术学院等机构的表彰。另外,他还发行了多张唱片。

奥古斯塔 · 里德 · 托马斯

1964年托马斯出生在纽约格伦科夫,2009年-2011年,担任纽黑文交响乐团的MUSICALIVE驻团作曲家。2011年被芝加哥大学聘为作曲专业教授。1997年5月-2006年6月,托马斯担任芝加哥交响乐团的驻团作曲家,期间,她不仅与指挥家丹尼尔· 巴伦博伊姆合作完成了九部作品的首演,还与克里夫· 克尔诺特联合创办并策划了MusicNOW系列作品。众多指挥家曾在托马斯的音乐中执棒,其中包括皮埃尔· 布莱兹 、埃萨-佩卡· 萨洛宁、小泽征尔、米斯特斯拉夫· 罗斯托波维奇、克利斯托夫· 艾森巴赫等。同时,托马斯还受世界各地顶级乐团和组织的委托创作了多部音乐。