91例新的/严重的药品不良反应回顾性分析

李 嵩,管向华,王广成(河南省漯河市中医院,河南漯河 462000)

药物警戒是与发现、评价、理解和预防药品不良反应(ADR)或其他任何可能与药物有关问题的科学研究与活动,药物警戒的主要工作内容包括发现已知药品的不良反应增长趋势,发布相关信息,指导临床用药。将我院2010年1月—2012年12月上报至河南省药品不良反应监测中心的87例新的、4例严重的ADR进行多维度分析,以促进临床安全用药。

1 资料与方法

1.1 一般资料

按照国家食品药品监督管理总局《药品不良反应报告和监测管理办法》附则中新的和严重的不良反应定义,筛选出我院2010年1月—2012年12月上报至河南省药品不良反应监测中心的91例新的/严重的ADR报告。

1.2 方法

分别从患者年龄、给药途径、药品种类、累及器官和(或)系统及临床表现、科室分布等方面,用Excel表格对数据进行统计、分析和评价。统计计算数据按照“四舍六入五成双”的修约原则保留小数点后两位。

2 结果

2.1 发生新的/严重的ADR患者概况

91例ADR报告中,对原患疾病的影响为:病程延长1例,病情加重3例,不明显87例。患者男女比例为1.28∶1,男性51例(占56.04%),女性40例(占43.96%);年龄最小为3个月,最大为89岁,见表1。新的一般的ADR为87例,严重的ADR为4例,严重的ADR患者以>70岁的老年患者居多(3例)。临床转归:治愈57例,好转31例,未好转3例,死亡0例。

表1 发生新的/严重的ADR患者的年龄分布Tab 1 Age distribution of new/serious ADR cases

2.2 发生ADR的科室分布

91例ADR的科室分布为:内科35例(占38.46%),外科21例(占23.08%),眼耳鼻喉科11例(占 12.09%),儿科10例(占10.99%),急诊科8例(占8.79%),妇产科、防保科各3例(占3.30%)。

2.3 新的/严重的ADR与给药途径的关系

91例ADR报告中,静脉滴注给药66例(占72.53%),口服9例(占9.89%),经眼给药6例(占6.59%),静脉注射4例(占4.40%),皮下注射和肌内注射各2例(各占2.20%),局部外用和直肠给药各1例(各占1.10%)。

2.4 新的/严重的ADR发生时间

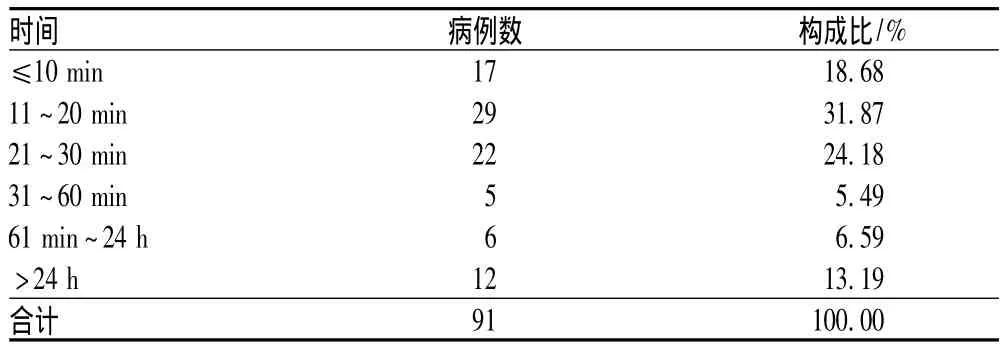

91例ADR中,最快为5 min内发生,最长为用药后9 d发生,用药30 min内出现的有68例(占74.72%),见表2。

表2 新的/严重的ADR发生时间分布Tab 2 Time distribution of new/serious ADR cases

2.5 发生新的/严重的ADR的药品种类分布

91例ADR报告共涉及药品12大类47个品种,其中中药制剂比例最大(占31.87%),其次为抗病原微生物药,见表3。

2.6 ADR累及器官和(或)系统及临床表现

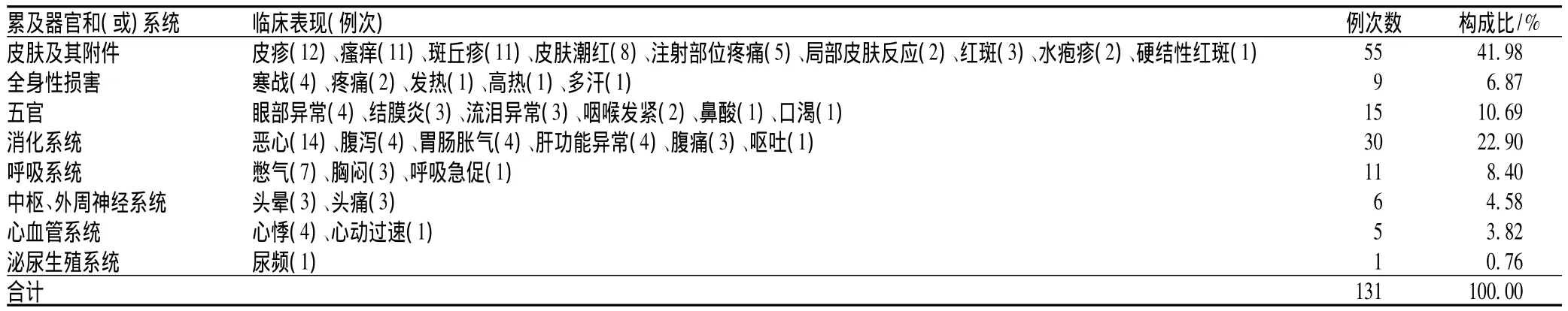

91例ADR累及全身多个系统,其中以皮肤及其附件、消化系统受累较多,其次为五官,见表4。

3 讨论

3.1 ADR的预后与患者性别、年龄的关系

91例ADR报告的临床转归和对原患疾病的影响结果与临床的及时发现和处理紧密相关;无显著的男女性别差异,反映出ADR的普遍性;11~20岁未有ADR病例出现,可能与此年龄段人员到我院就诊较少有关。21~60岁ADR患者为57例(占62.64%),这与该年龄段人群的免疫应答能力较强及药物使用频率较高有关[1]。4例严重的ADR患者中,1例为17岁的刀外伤患者,静脉滴注复方氨基酸(3AA),发生心悸、寒战,并出现40.8℃的高热,导致住院时间延长,国内也有类似文献报道[2-3],但并不多见,其药品说明书中虽然也载有类似ADR症状,但并不详尽,因此,有药物过敏史的患者应慎用,临床应用中须密切观察用药后的反应,对出现的ADR及早发现及时处理。其他3例未好转(病情加重)患者均为年龄>70岁的肺癌复发患者,为卡莫司汀、奥沙利铂等抗肿瘤药造成的重度肝损害,药物性肝损害发病机制较多,在此,倾向于代谢特异质肝损害,多与肝酶CYP有关,常因药物代谢酶基因多态性造成代谢能力低下,致药物原形或中间代谢产物蓄积而发病[4],而老年人往往存在这些缺陷;另外,还应与化疗药的进一步抑制机体免疫功能及患者自身疾病的影响有关,提示临床应用此类药物时,尤其对老年患者,要密切观察其有无纳差、腹痛、黄疸等肝功能异常引起的不适症状,要定期监测肝功能,并给予保肝药治疗,不得已时要权衡利弊,减少剂量,甚至停止化疗。

表3 发生新的/严重的ADR的药品种类分布Tab 3 Distribution of categories of ADR-inducing drugs in the new/serious ADR cases

表4 新的/严重的ADR累及器官和(或)系统及临床表现Tab 4 Organs and(or)systems involved in ADR and the clinical manifestations

3.2 ADR与科室的关系

发生ADR的科室排序居第1位的为内科系统。我院内科分脑病、心内、呼吸消化、血液等5个病区,其中脑病一病区发生新的/严重的ADR为9例(占9.89%)、脑病二病区为8例(占8.89%)、心内科为5例(占5.49%)、呼吸消化科为7例(占7.69%)、血液科为6例(占6.59%)。内科住院患者相对较多且年龄一般偏大,同时多伴生理功能减退和多种基础病。患者住院时间较长,用药品种、数量较多,用药时间较长,这都大大增加了新的/严重的ADR发生概率。因此,内科患者用药更需要制订个体化给药方案,开展治疗药物血药浓度监测,从而在达到治疗目的的基础上,减少ADR的发生。

3.3 ADR与给药途径的关系

静脉给药是发生ADR的主要途径,这应该是业内的共识,相关文献报道[2-3]很多见。91例 ADR报告中,眼用制剂致ADR为6例,居第3位,排序也较靠前,可能是滴眼剂中所加入的调节渗透压、pH值、黏度以及增加药物溶解度和制剂稳定的辅料引起的,亦或是所添加的抑菌剂和抗氧剂或者药物本身对人眼的刺激作用引起的。“眼睛是心灵的窗户”,当眼用制剂引起角膜炎、异常流泪、眼部疼痛而不能视物时,微小的ADR便会被人为放大,并不可耐受,因此,对经眼给药途径引起的ADR也需加以关注。

3.4 ADR出现时间

91例新的/严重的 ADR最快出现在用药 5 min内,74.72%发生在用药30 min内,这可能与变态反应类型、患者特异质、个体差异、联合用药、用药疗程等有关。由于新的ADR在药品说明书中未载明,个别严重的ADR鲜有发生,其均存在不可预测性,因此,加强临床开始用药30 min内的监测,可以及早发现新的/严重的ADR,有利于及时采取有效措施,保护患者的用药安全。

3.5 发生ADR的药品种类

由表3可见,中药注射剂引起的新的/严重的ADR最多,涉及13个品种共计29例次,占总数的31.87%,与以前的文献报道不一致[5],而与近年的有关文献报道一致[6],这可能与我院是中医医院、使用中药制剂相对较多有关。相关文献资料的变化,也反映出近些年中药制剂品种、数量以及用药频度在临床使用的增加,同时受“纯中药制剂,无毒副作用”提法的误导和某些中药制剂“活血化瘀、通筋活络”的“万金油”作用认识的影响,以及存在某些利益驱使,不合理用药现象的存在,使得新的/严重的ADR发生率大大增加。另一方面,由于某些中药制剂的说明书不完善,相当多的药品说明书中“不良反应”项下为空白或“不详”,使我们对某些中药制剂的ADR存在不可预知性。因此,对临床接触到的以及国家药品不良反应监测中心发布的《药品不良反应信息通报》中的中药制剂新的/严重的ADR,我们要尤为注意。其中1例九华痔疮栓致新的ADR,虽然样本数量少,但有信号意义。“患者因肛瘘使用九华痔疮栓塞肛后1 h出现肛门坠胀、腹胀”,按照《中华人民共和国药典:一部》(2010年版)融变时限检查法(附录Ⅻ B栓剂)[7]的要求,1 h后,栓剂已经全部融化,药物通过直肠黏膜的迅速吸收进入大循环,因此物理意义上由于栓剂的堵塞从而使人出现肛门坠胀、腹胀似乎不能成立,而是否是药物成分对局部的刺激或是引起的肠道反应,还需要同仁们的再发现。

3.6 ADR累及器官和(或)系统

91例ADR中,皮肤及其附件损害、消化系统损害、五官损害分别占41.98%、22.90%、11.45%,与这3个系统表现出来的症状容易被临床发现,而其他系统的症状由于比较隐匿或难以和某些生理功能区分而没有被上报有关。提示临床要关注药品对血液系统、潜在的心脏功能、肝肾功能的影响,将严重的ADR消灭在萌芽状态。本研究中ADR累及器官和(或)系统排序与相关文献报道不太一致,可能与样本数量、医院类别及地域存在局限性有关。

总之,要加强新的/严重的ADR涉及药品的监测工作。有些样本虽然只有信号意义,但给我们提供了警戒信息,在使用相关药品时,应做到密切巡视观察,及时处理应对,保障患者用药安全。

[1]张树强,刑蓉,王群,等.748例β-内酰胺类抗菌药物不良反应分析[J].中国药物警戒,2011,8(12):753-755.

[2]朱美银,孔飞飞,谭兴起,等.复方氨基酸注射液致过敏反应一例[J].中国医药,2011,6(11):1424.

[3]温红萍,史双来.复方氨基酸注射液的不良反应14例分析[J].中国药物与临床,2011,11(9):1067-1068.

[4]赖荣陶,谢青,陈成伟.药物性肝损伤发病机制的研究进展[J].中华医学杂志,2012,92(25):1789-1790.

[5]周勇,田月洁,黄传海,等.1388例严重药品不良反应报告分析[J].中国药物警戒,2008,5(4):225-232.

[6]李䞍,盛红彬.宝山区405例新的/严重的药品不良反应报告分析[J].中国药物警戒,2011,8(12):755-756.

[7]国家药典委员会.中华人民共和国药典:一部[S].2010年版.北京:中国医药科技出版社,2010:附录ⅫB.