法与神经科学研究述评——兼论认知科学与法

肖杰文

(武汉大学 法学院,湖北 武汉 430072)

法与神经科学(law and neuroscience),或称法神经学(neurolaw),系上世纪90年代在美国兴起的一个交叉学科研究领域,一经诞生就在欧美国家得到迅猛发展。从巨额研究经费的投入、多个专门研究机构的设立和大量研究成果的发表来看,该领域实际上已成为西方法学界不容忽视的一门“显学”[1]。然而,国内学者对此关注有限甚至是知之甚少。本文拟对该研究领域作一个介绍和评价,在厘定所涉学科和概念关系的基础上,从法哲学视角界说该领域内不同研究的性质及相互关系,并提出其对法学研究的意义(尤其是方法论上的)以及可能的前景,以期为国内学界提供一个新的视角。

一、法与神经科学的研究概述

法与神经科学研究,就是以神经科学的理论、方法和手段来研究与法律有关的问题。作为一个新兴的领域,“法与神经科学”、“神经科学与法”或“法神经学”,究竟采用哪一个术语来指称这一领域,西方学术界尚未形成统一的意见;而这一领域的研究对象和范围也并非完全没有争议①在术语的选择上,“neurolaw”毫无疑问更为简洁且吸引眼球,也更常出现在大众媒体中;但也许正是由于这个原因,部分学者和机构仍谨慎地使用“law and neuroscience”或“neuroscience and the law”来指称他们的研究。另外,对于“neurolaw”一词,国内学者多译作“神经法学”(例如,胡传鹏等:《神经法学:年轻的认知神经科学与古老的法学联姻》,载《科学通报》2011年第36期,第3041—3053 页)。笔者认为,从汉语语言规范和学术界定名先例看,“某某法学”一般用于指称部门法学(如经济法学、社会法学),而“法某某学”相当于“某某学法学”,指称法学和某一关联学科交叉渗透、相互影响的研究(如法经济学相当于经济学法学,法社会学相当于社会学法学),其中“某某”是研究视角和方法(如法的社会学分析、法的经济学分析)。据此,笔者将“neurolaw”一词译作“法神经学”,而“law and neuroscience/neuroscience and the law”译为“法与神经科学/神经科学与法”或“神经科学法学”,前者是后者的简称;而其研究路径可称为“法的神经科学分析”。下文“神经伦理学”和“伦理神经学”等用语选择和翻译理由同上,不再赘述。。现有的研究主要是运用神经科学中的生理检测手段对人脑神经系统的活动进行侦测,用所得到的数据,结合神经科学的相关理论,来分析、解释和研究法学的理论或实践问题,包括言辞证据的真实性和准确性、刑事责任、危险性预测、认知操控药物和技术等特定领域的具体问题,也涉及正义、道德、自由、理性等与法律有关的一般理论问题[2]。还有学者把这种研究方法同基因科学、进化论等学科结合,对大脑神经系统从事与法律有关的决策过程进行分析研究。更广义地说,神经科学对人类思维生理本质的揭示也给法学研究带来了方法论意义的启发。

(一) 法与神经科学的发展历程

法与神经科学作为一个领域的兴起发生在最近十几年。1998年格鲁特法律与行为研究所(Gruter Institute for Law and Behavioral Research)举办了主题为“神经生物学、人类行为与法律”的一系列教学研讨会[3],嗣后,以法与神经科学为主题的会议、文章、著作和特刊开始有规模地出现。有学者开始采用“法神经学”①“neurolaw”一词早在1995年就由学者和律师J.Sherrod Taylor 在一篇讨论神经病学的进展对民事诉讼的影响的文章中第一次提出。参见Owen D.Jones and Francis X.Shen,“Law and Neuroscience in the United States”,in Tade Matthias Spranger (ed.),International Neurolaw:A Comparative Analysis,Berlin:Springer,2012,p.355.一词来概括认知神经科学与法学之间所形成的这一交叉领域。2006年,神经伦理学协会(the Neuroethics Society)成立,其在研究认知神经科学引起的以及相关的道德问题时,也关注法律与大脑的关系问题。2007年,由麦克阿瑟基金会(John D.and Catherine T.MacArthur Foundation)资助,在Gazzaniga,Sinnott-Armsrong 和Morse 共同主持下的法与神经科学工程(the Law and Neuroscience Project)正式启动,为期三年的第一期项目得到了基金会高达1000万美元的资助。2011年,该研究项目建立了法与神经科学研究的官方网站,并聚集了包括自然科学家、法学教授和法官在内的50 多位研究者。机构成员发表了大量相关的文章,为800 多名法官提供了神经科学课程培训,并编写了第一本法与神经科学的初级读本和第一本法与神经科学案例汇编,在多个方面极大推动了法与神经科学的研究[4]。

从研究经费的投入和学术成果的发表上看,法与神经科学的跨学科研究已然成为了炙手可热的新领域。根据法与神经科学研究网的统计数据,从1984年到2011年,法与神经科学领域所发表成果累计700 余项,其中接近600 项是在2005年后发表的[5],而在2008年和2009年都分别有200 多篇成果发表,足见学界对该问题的热切关注以及迅速增长的科研需求。另外,已有包括美国的耶鲁大学、圣地亚哥大学、范德比尔特大学、科罗拉多大学、乔治敦大学、墨索大学、坦普尔大学、杜兰大学和英国的基尔大学等在内的多所学校开设了法与神经科学课程,其中范比尔特大学还开设了法与神经科学的博士学位课程,各科研机构也提供了相关的短期培训。这表明该领域的前景在西方学界得到了广泛认可,各地的学术机构和学者正积极探索这一交叉领域的新问题,力图在新兴学科的开创期掌握话语权,引领学术前沿。

法与神经科学研究的影响也扩展到了包括司法实践在内的其他领域。根据Nita Farahany 教授在2011年的一份统计,2005年至2009年,美国的刑事案例中共出现了722 份由被告方提供的神经学或行为遗传学的证据样本,其中,2005年、2006年和2007年分别只有101 份、105 份和112 份,但2008年、2009年分别猛增到199 份和205 份[6]。2010年,第一个针对功能性核磁共振成像(fMRI)测谎结果的可采纳性的证据听证会在美国联邦法院举行[7]。同样在2010年,联邦法院在一起杀人案的审理中首次承认了定量脑电图(qEEG)证据的使用并据此减轻了对犯罪人的裁判[8]。这些案件对司法实践的影响日益显现;对神经科学证据的引入也正影响着司法正义的实现方式。且不论在该案中定量脑电图证据的使用是否正确,对其采信是否合适,最终的裁判是否恰当,可以预见到的是由于这些裁判的出现,在以后的案件中,当事人将更多地倾向考虑使用来自于神经科学的证据。电视、网络、报纸等媒体对相关事件的报道也将这一领域研究带到了公众视野,并引起了大范围的讨论。

作为一个新兴的领域,法与神经科学的研究仍处在探索阶段,这在迄今尚未形成统一的名称上可见一斑。指称相关研究的常见用语有认知科学与法(cognitive science and law)②例如,Oliver R.Goodenough and Micaela Tucker,“Law and Cognitive Neuroscience”,in Annual Review of Law and Social Science,Vol.6(2010),pp.61-92.、认知法学(cognitive jurisprudence)①例如,Adam J.Hirsch,“Cognitive Jurisprudence”,in Southern California Law Review,Vol 76,No.3 (2003).pp.559-638.、法与神经科学②例如,Michael Freeman,Law and Neuroscience,New York:Oxford University Press,2011.另外,麦克阿瑟基金会法与神经科学研究网(http://www.lawneuro.org)也使用这个术语。、神经法理学(neurojurisprudence)[9]、法神经学、神经伦理学(neuroethics)③该领域在国内已获得较广泛的关注,此处遵循国内翻译的惯例。例如,亓奎言:《神经伦理学研究的进展》,载《自然辩证法通讯》2009年第5期,第91—97 页。以及相应的法神经学家(neurolegalist)、神经伦理学家(neuroethicist)这样的用语;从更广义的角度看,与认知神经科学相关的研究还有法与生物科学/生物学(law and bioscience/biology)④例如,斯坦福法学院设有“法与生物科学研究中心”(The Center for Law and Bioscience);英国的Lawtext 出版公司迄今为止出版了12 卷的Bio-science Law Review,该期刊主要讨论生物技术的发展与立法保障问题。、法与行为学/行为生物学(law and ethology/behavioral biology)⑤例如,Owen D.Jones and Timothy H.Goldsmith,“Law and Behavioral Biology,”in Columbia Law Review,Vol.105 (2005):pp.405-502.、法与进化(law and evolution)⑥例如,Owen D.Jones,“Law,Evolution,and the Brain:Applications and Open Questions”,in Philosophical Transactions of the Royal Society:Biological Sciences,Vol.359(2004),pp.1697-1707.等等。从用语的选择上可以看到,尽管这些研究都采取了与神经科学有关的方法,但研究者在研究对象、范围、立场、路径上是多样的,下文将会述及。

(二) 法与神经科学研究的主要内容

现阶段法与神经科学的研究成果大部分依托官方或民间的科研机构,且直接针对司法实践中(主要是刑法与侵权法)的具体问题,用认知神经科学方法和手段研究相关的心理与行为的神经机制,同时也探讨法律系统如何应对随之产生的挑战。通过对已有文献的梳理,参照各研究机构的研究概要、指南以及法律部门的划分,笔者可以把法与神经科学研究的主要内容归纳为以下几个相互关联、时有交叉的方面:

第一,证据领域。这部分研究主要涉及测谎技术的应用和神经科学证据的可采性。虽然测谎的实验和研究在技术应用中存在重大差别,但是它们都基于一个假设,即欺骗行为与神经活动存在着稳定而可检测的关联。传统的测谎技术致力于探寻欺骗行为与某种外部生理反应的关联性,如测谎仪(polygraph)可观测到的心率、呼吸和排汗的变化。同样,神经科学也在寻找与欺骗行为相关联的元素,如大脑某个特定区域血流量、耗氧量的变化。神经科学的发展使测谎技术在可信度和精确度上得以提高,使证据法学的研究对象得以拓展。目前,美国有两家公司为司法诉讼提供基于fMRI 的测谎服务,其发展潜力成为学术界关注的热点[10]。在实践中也确实有一些神经科学的测谎证据被美国法院采信。例如,在Harrington v.State(2003)案中,爱荷华州法院承认基于脑电图(EEG)大脑波纹检测的测谎证据。该案判决的附注指出,认知心理生理学专家通过检测大脑活动的某种模式(P300 波)来判断被检测者是否能认出给定的信息。这种方法基本上能够辨认出人们大脑中存储的信息,如果被检测者声称自己不知道某一信息而脑电图证据表明检测者实际上能辨认这一信息,则被检测者在撒谎[11]。在纽约州法院审理的Wilson v.Corestaff(2010)案中,原告就fMRI 测谎证据的可采纳性要求听证,以支持主要目击证人的可信性。虽然法院最终并没有采信该测谎证据,但肯定了该领域的发展前景。法官Robert J.Miller在判决意见中指出:“如果某类检测证据基于科学的原理、程序或理论,而这些原理、程序或理论在科学界被普遍承认、为合格的专家所提出并且得到陪审团的认可,那么纽约州法院将采纳该类检测证据。”[12]随着研究的深入和技术的完善,基于神经科学的测谎将对司法裁判产生实质性影响⑦2008年,在印度Pune 省的一个刑事案件中,首席法官采纳了脑电振荡信号(brain electrical oscillations signature,BEOS)的测谎结果,并将其作为判决的主要证据。该案是全球首例明确使用认知神经科学方法获得法庭定罪量刑证据的案件。参见Anand Giridharadas,“India’s Novel Use of Brain Scans in Court is Debated”,in NewYork Times,2008-9-15,A10.,将事件相关电位(ERP)和fMRI 技术测谎的结果作为证据的案件也在增加。有必要指出的是,由于案件所涉实体法规范及诉讼阶段不同,证据来源(机构、专家)不同,技术手段不同(不同的神经科学设备和方法),如何依法运用神经科学的证据,以及如何解释现有法律或者创制新的法律来连接这两个领域,是复杂而又紧迫的问题。

第二,刑法领域。这部分研究探讨神经科学对刑事责任理论和刑事司法实践可能发挥的作用,除了上文提到的证据问题外,在刑事诉讼各阶段中还可能包括下述问题:被告出庭作证的能力、犯罪心理状态、自控能力(减弱能力)与精神错乱、青少年大脑特性和发展、死刑等。(1)自由意志与刑事责任。刑事责任往往要求行为是自发的(voluntary),这跟自由意志理论相关联。例如,美国法学会的《示范刑法典》认为,刑事责任的前提之一是“自发行为”,要求行为是“行为人的努力或决心的产物”,并认为反射、惊厥、睡眠状态下的行为、催眠下或受催眠暗示而为的行为不在“自发行为”之列,因而这些行为不导致刑事责任[13]。自由意志的神经成像研究正在揭开行为背后具体的神经机制,直接检验人们关于自由意志的传统观念。加州神经物理学家Benjamin Libet 在上世纪80年代一项有名的研究中对自由意志的概念提出了质疑,对有关脑与行为的关系的科学理解带来了深远的影响①参见Benjamin Libet,“Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action”,in The Behavioral and Brain Science,Vol.8,Iss.4 (1985):pp.529-539.该研究进行的一系列实验要求被试做自发的手部动作,同时评测他们的脑部活动。实验表明,在被试察觉到自己有意识地决定要作出手部动作之前,他们的脑部已经是活跃的了,研究者由此推论,在我们的意识活动之前,决定已经在大脑中作出了,这几乎从根基上动摇了自由意志的概念。。这使得我们不得不重新审视自发行为与非自发行为在神经科学层面的界限,并考虑这对传统刑法理论的构建所造成的冲击。(2)精神状态与刑事裁判。大脑成像证据在刑事审判中的应用最早可以追溯到1989年的U.S.v.Hinckley 案,被告John Hinckley Jr.被指控1981年刺杀里根总统未遂。被告出具其大脑的计算机断层扫描图(CT),辩称可能由于大脑皮质的萎缩导致沟间距增大,这与精神分裂症的大脑病变相似。被告最终因精神错乱而未被定罪[14]。自此,神经科学关于被告精神状态的证据对刑事裁判的影响日益增加。现阶段美国学界和司法实践的共识是,神经科学的证据不能单独定罪,但是在量刑领域,神经科学的证据已经并将继续运用于裁判和归责的决策。希腊的刑法也不排斥在法庭上使用神经科学的方法和技术,是否采纳神经测试的结论由法官自由裁量[15]。(3)青少年的大脑特性与刑法。例如,在Roper v.Simmons(2005)案中,美国联邦最高法院接受的法庭之友的书面陈述(amicus briefs)中,有一份由美国医学会和美国心理学会作出,认为从许多大脑成像的研究结论看,大脑前额皮质神经元的髓鞘完全形成年龄是在18—25 周岁,青少年的大脑结构决定其风险评估、情绪控制和冲动抑制的能力低于成年人水平。因此,对青少年的恶性犯罪不宜采用死刑。在Graham v.Florida (2010)案中,多数派的法官意见明显涉及脑科学的研究结论[16]。神经科学和脑科学的研究结论对青少年死刑或无期徒刑的量刑起到实质性作用。2005年,美国最高法院作出裁决,对18 周岁以下青少年判处死刑是违宪的[17]。

第三,民法领域。神经科学在私法领域产生的影响也同样不容忽视,主要涉及以下几个领域:(1)行为能力。在英国法中,遗嘱人必须具有健全的心智才可以作出有效的遗嘱。近年来,脑部扫描的证据大量被用于遗嘱能力的心智检测。例如,在Carr and another v.Thomas(2008)案中,患肠癌和脑癌的遗嘱人在去世前9 天立下遗嘱,其行为能力成为案件争议焦点。来自司法精神病学、行为神经病学和心理治疗领域的专家基于遗嘱人死亡后3 天的大脑CT 扫描,指出遗嘱人左脑肿胀并有大面积畸变并有导致失语症的可能。英国法院倾向于将神经科学的证据结合其他证据来认定当事人的行为能力。此外,在立约行为能力、实施赠与行为能力的案件中,神经科学的结论也被广泛采信[18]。(2)伤害后果。与侵害财产的案件相比,人身伤害尤其是精神损害的后果认定一直缺乏客观标准,其原因在于疼痛一直被认为是一个个人的主观感受。神经科学对生理疼痛、过度惊吓、神经过敏、侮辱和折磨的研究开始受到法庭的重视。在意大利,传统的放射照相(X 光)、CT 扫描和核磁共振成像(MRI)逐渐被法院采纳,作为认定疼痛程度的证据,从而认定伤害后果。此外,纤维肌痛、慢性疲劳综合症、慢性痛等缺乏直观症状的疼痛导致人们无法工作,法院通过大脑成像证据来判定残疾保险补偿金[19]。(3)对植物人停止治疗。对康复无望的植物人停止治疗逐步为英国法律所许可,而神经科学的证据有可能成为决定判断康复可能性的关键。在具有里程碑意义的Airedale NHS Trust v Bland(1993)案中,CT 和EEG 扫描显示,病人大脑皮层没有神经活动,并且脑萎缩严重。在此案中,著名的医学家和神经科学家被邀请出庭作证,其意见得到了法庭的谨慎对待[20]。

第四,神经伦理学与神经科学应用的监管。神经科学的发展在行政法领域产生了特殊药品或医疗手段的监管问题。例如,有神经科学研究致力于发展作用于残疾人、慢性病人或老年人大脑和神经系统的辅助技术,例如将电子刺激物植入大脑(深部脑冲击);针对神经增强(neuro-enhancement)药物的研究旨在改善正常人的认知、情绪和激励等功能[21];有关记忆减弱和消除(elimination)的研究旨在帮助受害人(通常是受严重犯罪侵犯导致精神创伤的受害人)缓解和免除精神痛苦。这些药物或技术的应用将直接影响传统意义上的个人意志和自由,如果其作用对象是证人(含受害人),还可能产生证据可采性和效力的问题。例如,用于治疗精神分裂症和躁狂抑郁症的喹硫平(quetiapine)在阿茨海默病的临床治疗中被发现与严重的认知衰退有关系[22]。当神经科学的疗法与个人记忆、运动机能、知觉感受或未知副作用产生关联时,对这种疗法的临床应用势必需要加以行政管制。最早提出“neuroethics”一词的William Safire 曾把其定义为“对人类大脑的治疗、完善或不应有的入侵、令人担忧的操控的对错的检视”[23],即“神经科学的伦理(ethics of neuroscience)”。然而随着神经科学的发展,一部分研究者意识到这个领域的巨大潜力,认为“neuroethics”除了“神经科学的伦理”,还应包括“伦理的神经科学(neuroscience of ethics)”这个分支[24],在这种观点下,“neuroethics”的研究范围跟法与神经科学的重合程度几乎相当于法学与伦理学的重合①法与神经科学、神经伦理学的领军人物Michael S.Gazzaniga 明确表示,神经伦理学不应只是有关大脑的伦理学,而应该是在大脑机制知识的启发下反思我们对疾病、常态、死亡、生活方式这些社会问题的态度,并致力于发展出基于脑知识的人生哲学。参见M.Gazzaniga,“Facts,fictions and the future of neuroethics”,in Judy Illes(ed).Neuroethics:Defining the Issues in Theory,Practice and Policy,Oxford:Oxford University Press.p.141-148.对此作者认为,尽管“neuroethics”的广义用法已取得优势,在研究和翻译中区分“神经伦理学”和“伦理神经学”还是必要的,包含两个领域研究的“neuroethics”应该用“神经科学与伦理”来指称。。目前,该领域呈现建制化的发展势头②2002年“神经伦理学:描绘这一领域”(Neuroethics:Mapping the Field)大型学术会议在美国的召开为神经伦理学绘制了蓝图;2005年世界神经科学年会成立了“国际神经伦理学网络”研究项目,2006年国际神经伦理学学会成立;加拿大神经伦理学中心、宾夕法尼亚大学神经科学与社会研究中心、牛津神经伦理学中心等学术机构相继成立;《斯坦福神经伦理学通讯》、《神经伦理学》等国际学术期刊成为神经伦理学领域的重要期刊。参见李建会、符征:《神经伦理学的兴起》,载《哲学动态》2011年第4期,第85 页。;从国内学者发表的论文来看,我国在该领域的研究处在集中译介、评述国外成果阶段。

第五,法律决策。研究者从心理学路径者、借助神经科学手段提供一种洞悉普通人、法官、陪审员和律师决策过程的新视角,并关注所谓的道德、情感在这一过程中扮演的角色。例如,Joshua Greene 和他的同事在一系列实验中运用fMRI 检测了人们在假设的“道德两难”——著名的电车难题(trolley problem)③“电车难题”是伦理学领域最为知名的思想实验之一。Greene 在其实验中给被试设置了两个版本的电车难题,让他们做出选择。第一个版本是,有5 个无辜的人被绑在电车轨道上,一辆失控的电车正疾驰而来并马上就要轧上他们;在另一条轨道上也绑了一个无辜的人;只要被试拉动拉杆,电车就会开到这条轨道并压死这个人,而另一条轨道上的5 人得救。在这个实验中,多数被试选择了拉动拉杆。第二个版本是,被试站在天桥上,底下是电车轨道,失控的电车疾驰而来并马上要碾压上5 个无辜的人;而正巧被试旁边站了个体重超群的人,把此人推下去的话他会被碾死,但电车会被停下来,5 人因此得救。在这个实验中,多数人选择了不把此人推下去。他们观察到,比起第一个版本的难题(是否拉动拉杆),在处理第二个版本的难题(是否把人从桥上推下以阻止行进的列车)时,被试大脑中与情绪相关的脑区要活跃得多,也就是,在第二个难题的决策过程中,情绪因素对决策的影响更大;而第一个难题的决策过程中,被试大脑中与认知过程相关的脑区要活跃得多。下作选择时的大脑活动。研究者认为,更“非个人化(impersonal)”的决策结果与功利主义相关程度更高,而更“个人化(personal)”的决策结果与道义论更有关联;推测并不存在专门负责“道德决策”的脑区,道德决策涉及多个脑区的协同,不同种类的道德决策(个人化的/道义相关的与非个人化的/功利相关的)在大脑中的处理过程并不相同,涉及不同的脑区;这些不同的过程是复杂的、不能简单平行比较[25]。另外,以乔治敦大学的John Mikhail 教授为代表的部分学者致力于有关道德语法的神经科学研究,试图证明道德决策、情感、语言与认知的稳定关联性,并认为道德原则是被“刻在我们的大脑中”的[26]。另外,关于陪审团决策过程的神经科学证据也是一个重要的研究方向[27]。

第六,神经经济学(neuroeconomics)。神经经济学融合经济学、心理学、神经科学、认知科学等相关学科理论和方法,构建人类一般的行为模式,借此解释和预测人们的经济决策行为[28]。其利用神经科学手段研究经济行为的心理及神经机制,比起传统经济学注重对决策行为的描述,神经科学与经济学的结合有可能揭示经济决策过程的心理和生理机制,并在此基础上对现实生活中的决策行为进行预测。神经经济学关注人类大脑如何进行经济和社会性比较、计算效益和价值、评价决策结果、加工社会信息、背叛、合作等问题[29]。这个领域在国内已经起步,相关文献开始涌现;北京大学心理学系率先建起神经经济学实验室[30];而2012年10月27—28日,第三届“神经管理学和神经经济学”国际会议在浙江大学举行。由于法学研究与经济学的紧密联系、它们对以上问题的共同关注以及法经济学的显著成果,神经科学与法的研究者把神经经济学研究的进展纳入关注范围,认为其成果可给神经科学与法的研究带来启发,并可作为研究的理论来源[31]。

除了使用“法与神经科学”这一提法以外的研究,还有一些不能被笼统概括,但与这一领域联系紧密的研究。这些研究主要着眼于法学的一般问题,其方法也不限于神经科学,而广泛涉及包括遗传、进化、基因、行为等隶属于生物学(biology)的其他学科领域(传统的神经科学是生物科学的一个分支)。和法与神经科学类似,这些领域都试图探求与法律有关的人类的生理事实和规律并由此来探寻法的本质,其关注的问题很多时候也是类似甚至重叠的,都涉及人类的决策、行为及其生理基础。这些和法与神经科学领域相关并时有交叉的主题包括:法与认知科学、法与生物学、法与遗传学、法与行为学(ethology,又称动物行为学)、法与进化等。造成名称多样的原因是研究者各自的研究立场、对象、范围、路径并不相同。其中,有关法与生物学,该领域的创始人之一E.Donald Elliott 认为,法律是一种特定的动物行为,因而在对其他形式动物行为的研究过程中所发展出来的科学工具也可以被用来研究这种我们称之为“法律”的动物行为,我们可以从行为科学的角度解释法的内在动力机制、法的自然法基础、利他性、道德、法律制度设计等问题,这是法与生物学研究的基本假设。在这里,生物学实际上指的是行为科学①Elliott Donald 解释了他们最初选择“法与生物学”而非“法与行为科学”来指称这一领域,是因为在这个领域刚起步的情况下,“生物学”更容易被大众了解和接受,而“行为科学”则显得另类而容易造成误解。参见Elliott,E.Elliott,E.Donald,“Law and Biology:The New Synthesis?”in Faculty Scholarship Series Paper,1997,p.2216.。法与生物学、法与神经科学领域的领军人物之一Owen D.Jones 认为,这里的生物学包含行为遗传学与进化心理学两个方面。法律规制人的行为,而生物学提供对人类行为规律的解释——行为模型。这种规制的效果实际上取决于其路径所根植的人类行为模型②Owen D.Jones,“Law,Emotions,and Behavioral Biology”,in Jurimetrics Journal.Vol.39.1999,pp.283-289.有关法生物学的主题与进展,参见Owen D.Jones and Timothy H.Goldsmith,“Law and Behavioral Biology”,in Columbia Law Review,Vol.105(2005),pp.405-502.。有必要指出的是,按照现在这样的理解和划分,并非所有涉及法的生理基础的研究都属于法与生物学的研究。

二、法与神经科学研究的理论背景

上世纪50年代爆发的“认知革命(cognitive revolution)”和随之诞生的“认知科学(cognitive sciences)”对自然科学和社会科学研究产生了广泛影响,其中包括哲学和心理学领域发生的“认知转向”。欧美学者意识到这一转向对法学研究的特殊意义,把“认知”这一视角引入了不同领域问题的研究,广泛借助神经科学的方法和手段,形成了法与神经科学这一极具特色和前景的领域。

从最普遍的意义上说,法律规范人的行为。法学领域的一切问题,从研究对象(法的本质、性质、规范、价值、效力等)、研究方法(规范的、实证的等)到研究立场的选择,都不可避免地涉及对人的行为的认识、解释和预测。这本身也是其他一切社会科学的题中之义。如果承认“身——心”的两分法,即承认行为是心智(mind)的外化,那么对人的行为的研究很大程度上就是对心智的研究。然而“心智”毕竟是一个过于笼统的概念。在认知科学诞生后,心理学家对“心智”的讨论逐步引入了“认知”这一概念③事实上,当我们使用“心智”这个词时,指的是与“行为”对应的那个“东西”(未必是实体),正如“精神”对“肉体”的对应,这更多是修辞和文化意义上的用法。另外,尽管学者们对“认知”概念的理解也不统一,但这不影响他们对与“认知”相关的问题的研究。。认知是人获得和应用知识所依赖的一系列心理活动(如知觉、注意、记忆、学习、思维、决策、解决问题、理解和产生语言等等)的总称[32]。当然,对认知概念的涵义并非没有分歧,但这些分歧影响更多的是研究者对研究对象而非研究方法的选择④有关认知概念的理解,参见沈家煊:《语言的认知研究——认知语言学论文精选》,上海:上海外语教育出版社2004年版,序;王寅:《认知语言学与两代认知科学》,载《外语学刊》2002年第1期。。面对心智这样一个复杂多变的对象,某个单独的层面(如神经元水平或行为水平)上的研究只能是管中窥豹。要真正了解认知过程及其背后的机理,进行跨越微观到宏观的多层次化的系统研究是唯一的路径[33]。认知科学则是关于心智的跨学科研究和探讨。

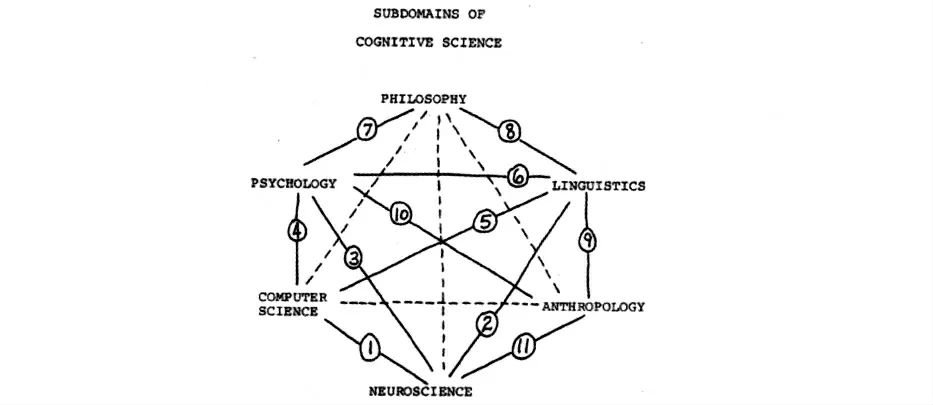

认知科学是研究人、动物和机器的智能的本质和规律的科学。由于认知这一概念在概括性和精确性上的平衡,对它的引入使得对行为的研究在定性和定量上不至于有所偏颇;而它在多个学科中被使用(尽管不可完全等同)这一事实,又使得它成为跨学科研究的一座桥梁。在认知科学的建立之初,它被认为是整合了哲学、语言学、神经科学、人类学和心理学的一门新兴学科[34]。著名的认知科学六角形①认知科学六角形(the Cognitive Hexagon)最初出现在斯隆基金会(Alfred P.S loan Foundation)的一份报告中(Cognitive Science,1978:Report of The State of the Art Committee to The Advisors of The Alfred P.Sloan Foundation)。该报告由认知科学的创立者之一米勒(George Armitage Miller)主持撰写,辅以各领域研究的实例总结了认知科学发展现状。报告的封面图案就是认知科学六角形。处在六个角的学科两两交叉产生了15 种可能的联系。米勒认为这15 个联系均体现在了研究实例中,其中11 个联系在当时已得到有效的巩固(即图中的实线部分)。有趣的是这份报告从未发表,因为参与讨论的多名学科代表认为自己的学科被低估甚至误解了(相关历史参见Howard Gardner,The Mind’s New Science:a History of the Cognitive Revolution,New York:Basic Books,1987)。尽管从认知科学后来的发展和现状来看,增加了教育学、数学、生命科学等基础学科,当初预测的新学科名称及其主要研究问题也和实际中的有所出入,该六角形的确能言简意赅地概括和帮助我们理解认知科学学科群的格局。(图1)大致描绘了认知科学所涉及的六个主要学科(哲学、心理学、计算机科学、语言学、人类学、神经科学,下文称“母学科”)以及由它们交叉结合产生的新的学科领域的关系。其中领域(7)(认知哲学)、领域(4)(人工智能与认知的计算机模拟,两者分属不同的学科)、领域(3)(神经心理学和认知神经科学)、领域(10)(认知人类学)跟法与神经科学的研究联系更为紧密②以上新学科名称是作者根据认知科学的现状填入的。在斯隆报告中相关学科名称为:7)心理学哲学(philosophy of psychology),4)认知过程的计算机模拟(simulation of cognitive processes),3)神经心理学(neuropsychology),10)认知人类学(cognitive anthropology)。。认知科学发展至今,已呈现出超出当初预设许多的多学科深层次大融合的趋势,不仅新增加了生物学、教育学等基础学科,学科之间的结合也趋向细化和复杂。需要强调的是,认知科学不是简单的学科集合,是一类研究而非学科的统称。

图1 [35]

在这些学科中,心理学占着公认的重要地位,起着支柱的作用[36]。这并不难理解:“认知”本是心理学的主题。从认知科学的现实发展看,其跨学科特点也更多偏向于心理的计算机比喻并构建认知的计算模型[37]。法与神经科学的研究(以及认知与法的研究)事实上是心理学/认知路径的。现代心理学对认知活动进行解释的理论主要体现在认知模型(cognitive model)的建构上,即依据类比的原则,从观察到的事实出发,经过推理而后得出一些抽象的有组织的观念,把各种事实、现象及其相互关系纳入到一个抽象的、有组织的系统中。借助这些模型,人们可以有效描述人类认知活动中的要素及其相互关系和认知各阶段的特点,可以指导实验设计、解释实验现象、预测实验结果、优化进一步的实验,并且,这些模型可以在计算机上通过模拟来检验[38]。简言之,类似于法哲学中法律推理模型之于法律推理研究,认知模型是现代认知科学成果的集中体现。

在认知革命的启发下,一些学者意识到从认知科学的角度来研究与法律有关的行为的可能性。法与神经科学的领军人物之一Oliver Goodenough 教授认为,认知革命的进展正在重塑诸多研究领域,它有助于我们更好地理解与法律有关的问题[39]。在认知科学学科群中,与法在现实中结合得最紧密的是认知神经科学。认知神经科学(cognitive neuroscience)①“认知神经科学”这一名称就是米勒在上文所提报告中首次提出的。是用神经科学的方法和手段研究脑的高级功能的学科,其目的在于阐明认知活动的脑机制,它是认知革命下神经科学与心理学交叉产生的新学科(认知科学六角形中的领域(3)),是神经科学的子学科。而神经科学(neuroscience)是研究人和动物神经系统结构和功能的学科,在分子水平、神经网络水平、整体水平乃至行为水平阐明神经系统包括大脑的活动规律[40]。当前,在法与神经科学研究中所运用的主要是来自认知神经科学的知识,使用“神经科学”这个用语往往是简便起见。

根据Goodenough 教授的总结,法与神经科学研究在本世纪获得的极大发展主要得益于两个方面的进展。第一是理论方面的进展,主要的是现代心理学中有关人类思维过程的理论模型的提出与不断修正。现代心理学中普遍被认知科学与法研究接受的(尽管并不是没有争议的)理论或假设包括以下几个方面:(1)人的思维是一个“计算”的过程,即人的思维(在某种程度上)是由人的生理结构,主要是大脑的工作所决定的。这是对“身——心”关系的基本假设。在这样的假设下,人类的行为可以被神经系统以及其他生理结构的活动机制所解释。(2)认知活动是涉及大脑多个区域的高级心理活动,而如何划分这些区域、这些区域各自负责怎样的功能(如记忆、冲动、决定等)以及区域间如何连接来实现特定的心理功能等认知心理学和认知神经科学上的研究可以解释与法律有关的行为。(3)传统的解释人类相互行为(如博弈论)的心理和生理机制正不断地为神经科学所揭示,为神经科学和法律两大领域的连接提供了桥梁。(4)人类的决策会受到不同因素的影响。大脑结构和功能的基因基础以及来自身体、社会、文化环境的外来影响都在“塑造”人类的大脑以及包括记忆、习惯、有意识的思想、逻辑以至创造出如法律在内的外部制度等高级功能[41]。法与神经科学的研究者都会在不同程度上接受这些理论以作为他们进一步研究的基础。

第二方面是技术的革新,主要是脑成像技术的发展。探讨人类的“心理行为机制”时或者研究高级认知心理内容时,传统的认知心理研究与实验方法实际上是建立在“人脑是黑匣子”的假设上的,缺乏相应的重要的脑生理机制的支持。而ERP 和fMRI 等不需要人为破坏大脑结构的无创技术的出现为解决这一难题提供了很好的手段。ERP 指的是外加一种特定的刺激作用于感觉系统或脑的某一部位,在给予刺激或撤销刺激时,在脑区所引起的电位变化。近年来,随着认知神经科学研究的突飞猛进,ERP受到脑科学界更为广泛的关注。就认知神经科学而言,ERP 的优势在于具有很高的时间分辨率(毫秒),且便于与传统的心理测量指标——反应时有机地配合进行认知过程研究。近年来,认知神经科学研究的另一个里程碑事件就是fMRI 的出现及其日益广泛、深入的运用。fMRI 通过检测大脑各区域的血液流量,能够直观、形象地观测正常人在完成认知任务过程中大脑的活动情况,并且具有较高的时间和空间分辨率[42],相比起传统的如脑电等手段,具有不可比拟的优势。在这一技术的推动下,认知神经科学领域的研究飞速发展。

三、法与神经科学研究评析

认知科学这一路径对法学研究的启发可以说是全面而深刻的。以“理性”这一概念为例,过去法学研究中对自由意志的讨论,可能是哲学的、政治学的、社会学的、法学的,甚至涉及心理学的,但这样的概念游戏总难免落入循环论证或者唯心论(参照下文的概念层级,这些讨论都处在文化级)。而如果从心理学角度尤其是神经科学的层面来分析,有可能发现理性的生理机制,由于其可观测性和可被量化的特征,这些文化层面的概念争议将会减少,至少也能得到启发,恰当有效地开展对这些问题的讨论:从微观到宏观,人的思维与决策在神经元、神经网络、心理的层面上分别是如何进行的?在这些层面上,多大程度上是随机或有规律、可预测、有“意识”的?是否应该考虑以及在何种程度上考虑这种心理、生理机制即其生理层面的实质对法学理论的意义?它对实践会带来什么样的影响?是否应该在不同层面重新定义“理性”、“自由”这样的概念并把它们衔接起来?以上仅是一个过于简化的例子,但已能管窥认知科学尤其是神经科学可能对法学研究带来的影响甚至冲击。由于神经科学正致力并逐步揭示人的思维和行为在生理层面的可能真相,在神经科学的视野下审视其他的法律概念不仅极具启发意义,也是极其必要的,甚至可能是颠覆性的。总而言之,神经科学在揭示人的思维规律上作出了极大的贡献,成为了认知科学学科群的基础性学科;在此启发下,当代哲学也转向了认知路径——这些学科对人类行为以及行为背后思维的“本质”的追求都同样是深层的,不可能忽略彼此的进展。法学作为与人的行为密切相关的学科,有必要吸收来自于认知科学领域的知识。

就研究本身而言,尽管近几年西方学者的研究增长势头迅猛,却缺乏法哲学层面的整合。现阶段神经科学与法研究存在着以下几点特征:(1)心理学家而非法学家主导,导致这些研究缺乏和传统法学理论的对接,更偏向于“与法律有关的现象的研究”,而非“法学研究”。(2)对神经科学领域的成果的“偏信和盲从”,即未加详述、评价、限定地使用。在众多采用心理学方法和神经科学实验来研究法律问题的研究中,对所采用的心理学方法和认知模型给予充分的讨论的研究并不多见(例如在“身——心”问题上的态度),而后者在其本身领域并不是没有争议的。(3)研究者对各学科之间的关系(包括认知科学、心理学、哲学、法学、法哲学)和概念之间的关系缺乏谨慎的梳理,导致概念上的混乱和结论流于轻率[43]。(4)与上一点相关地,跨学科研究中的通用概念和非通用概念没有进行必要的桥接(比照、替换、修正),导致概念整合的滞后和论证的模糊,这个工作是艰深的也是必要的,属于哲学层面的工作。例如,在作为法与神经科学的研究热点之一的证据领域,我们必须留意到法和神经科学这两个领域的目标、方法、标准甚至用语都是不一样的。笔者认为这些问题实际上是研究立场和进路(哲学上的方法论意义的)的选择的问题,要求研究者对相关多个学科的知识体系有整体而深入的把握,并能抗拒相较之下更吸人眼球、易出成果但也略显粗浅的实证研究的诱惑。

对于这些学科、领域和相关概念的关系,有必要引入概念层级的理论来加以说明,就像在分析人体结构和功能时把人体分为系统——器官——组织——细胞这些层级一样。这是分析复杂大系统的必然,可称为“逐层的还原论”①参见赵南元:《认知科学揭秘》,清华大学出版社2002年版,第182 页。在还原论的问题上,应避免以讹传讹的成见。尽管还原论形态各异,其核心思想是一样的:世界是分层的系统,可以通过已知的、处在低层级的事物或理论来解释与说明未知的、处在高层级的事物或理论。心理学中的还原论就是坚信以下最基本信念的一种理论,即心理学的研究对象——人的心理或行为——是一种更高层级的现象,对它的研究可以用低层级事物(如原子、神经元、基因等)及其相关理论(如物理学、生理学、生物学等)来加以解释与说明。还原论并不必然导致决定论。。社会科学研究中的概念分层比自然科学更为复杂,对“行为”的研究从宏观到微观大体上可分为三个层面:社会文化层面(研究社会和文化现象)、心理层面(研究人类的心理结构和过程)和生理层面(研究单个个体的生理、物理结构和过程)。清华大学的赵南元教授把与认知有关的概念分为四个级别共七个层次,各层次有各层次的原理和机制。分层的基本原则是上层概念可以由其相邻的下层概念加以解释。而跨层的解释通常会是困难的②参见赵南元:《认知科学揭秘》,清华大学出版社2002年版,第181—187 页。当然,这个表格并没有包含所有与认知有关的概念,层级之间的分隔也不是绝对的,有些概念会涉及多个层级。。当然,层级之间不存在必然的界限,有很多概念是跨层级的,这与人们对这些概念的使用习惯是符合的。笔者把赵南元教授的观点整理如表1。

这一分层对我们理解与认知有关的学科以及学科间关系有很大的参考意义。无论意识到与否,人们的思维中都会“存在”着有关概念关系的观点或态度,这可以说是我们每个人的“概念层级模型”。笔者认为对概念层级的理解在跨学科研究中尤其重要,因为它决定了研究中对学科领域间的通用概念及由其桥接的概念群的关系的理解,后者构成了研究者的“前见”;专一领域的研究亦然;哲学、法哲学方法论上大部分努力的实质就在此。尽可能在研究中明示地选择并坚持一个模型是使跨学科讨论不至于陷入概念和逻辑混乱的必要。上文提到对认知模型的选择是把认知科学引入法学研究的必要前提和立场,当前法与神经科学的研究遭到的一部分批评就是针对其概念的混乱。参照以上概念层级理论,法学问题及传统研究方法大概处在文化级;认知模型的理论处在心理级;神经科学的研究方法是生理级的,而结论是综合心理和生理两个层级的。由于跨层级的解释通常是困难的,用神经科学的方法来研究法学领域的问题,终难绕开心理级的理论路径即认知模型的选择,即便绕开也难免遭到重视哲学思辨的研究者的诟病。

表1

四、结论与展望——兼论认知科学与法

基于上述讨论,笔者认为用“认知科学与法”来定性本文第一部分包括神经科学与法在内的广泛领域的研究是适当的。认知科学与法包括“认知法学(cognitive jurisprudence)”和“法律认知科学(legal cognitive science)”两个部分,前者属于法学研究,即关注法的认知属性,以认知科学的理论、方法或手段研究与法有关的问题的跨学科研究。对处在迅速发展、逐渐成型阶段的神经科学与法研究来说,研究者意识到并坚持这种认知的立场和路径,把其作为神经科学与法研究的“气质”,是避免上文所述诟病之必要。“认知”在概念层级中跨心理和生理两个级别,作为认知科学各学科的共同取向在多个学科中被使用(尽管不可完全等同)和较充分地研究,这使得它得以成为跨学科研究的一座桥梁。认知这一概念有着概括性和精确性上的平衡,对它的引入使得对行为的研究可以兼顾宏观和微观、定性和定量。

第一,认知科学与法不等于法学与认知科学母学科的直接结合。(1)法学与认知科学母学科(即通过结合产生新兴子学科的传统学科)的结合,这是作为法学研究的现实而存在的,所产生的领域也因此成为认知法学研究场域的一部分,但这种结合本身却未必和认知有关①按学科结合规律,法学与这6 个认知科学学科分别结合,可能形成的学科有法理学和法哲学、心理学法学和法律心理学、计算机科学法学和法律计算机科学、语言学法学和法律语言学、人类学法学与法律人类学,以及神经科学法学和法律神经科学这涉及6 个交叉领域的12 个分别属于认知科学和法学的子学科(如心理学法学属于法学,法律心理学属于心理学);在此以外,加上后来加入认知科学核心学科的教育学和生物学,以及社会学、经济学这些学科与法学的结合所产生的交叉领域,几乎能涵盖现今与法学有关的跨学科研究。所形成的分属法学的子学科中,这些学科在各自所涉的概念层级为法学研究提供了视角、方法和手段。。在这一点上,这些认知科学母学科与法学的结合,跟社会学、经济学等其他传统学科与法学的结合是没有区别的,即都以这些学科的传统主题与法学研究主题的交叉作为连接点,并无特定取向;这些领域研究涉及“认知”的部分是认知科学母学科在“认知”转向后带来的成果。(2)法学与认知科学母学科的交叉领域是法学研究的现实,有些在主流研究之列,有些作为“边缘法学”存在。同认知科学发展类似,并非所有可能的联系都得到了巩固(现实中所使用的名称也有所出入,甚至普遍存在用子学科名称替代领域名称的现象,如“法律语言学”在我国被其主要研究者定义为等同于语言学与法学的交叉研究,笔者认为这样的做法有失严谨),也并非所有子学科的发展在当今都得到认同。(3)认知科学母学科与法学结合的可能领域在将来会成为新的学术增长点。跨领域研究是学术研究的必然趋势。认知科学母学科在行为与心智的研究中有着基础学科的角色和工具意义,它们对行为的解释也处在更微观的概念层级;而传统社会学、经济学对行为的研究处在宏观的概念层级。前者的结论更易证明和证伪,在方法上更具优势。如同神经科学与法在最近五年的井喷式发展,那些目前未受到足够关注的领域和子学科在可预见的将来也将成为新的学术热点。

第二,认知法学的实质是认知路径的跨学科法学研究,是法学与其他学科的具有认知取向的结合。(1)对“认知”的共同关注是认知科学母学科的连接点和结合的前提,在“认知科学”这一领域提出来之前各母学科是独立的学科;认知革命所形成的交叉领域和子学科,尤其是认知哲学、人工智能与认知的计算机模拟、认知神经科学、认知语言学和认知人类学,包括后来的认知社会科学、神经经济学等,给法学研究尤其是上述法与认知科学母学科所结合的领域的研究,提供了认知取向的新的视角和方向,形成了认知科学与法这一宏大的新领域。(2)与本部分第一点法学与母学科结合不同的是,认知法学这一交叉领域有着共同的主题,即着眼于认知——对脑和心智的本质和规律的研究对法学问题的启发。也正因为这一共性,我们可以把它们与其他研究区别开来并称之为认知法学。认知法学实际上是心理学路径的,但认知法学不等同于心理学法学的分支。承认心理学理论上的认知与思维的关系、认知与行为的关系是认知法学的前提。作为认知法学的一个分支,神经科学与法也是心理学路径的。(3)认知科学与法的研究范围是认知科学子学科与和法有关的跨学科研究(包括法理学和法哲学、心理学法学和法律心理学、计算机科学法学和法律计算机科学、语言学法学和法律语言学、人类学法学与法律人类学、神经科学法学和法律神经科学、生物学法学和法学生物学、法与社会学、法与经济学等)所交叉的部分;认知法学是包含在以上部分中的、认知科学子学科与跨学科法学研究所交叉的部分。(4)认知科学群中的核心学科、子学科与法律问题在什么层次(文化、心理、生理层面或是跃层级)、以什么方式结合(何为手段何为目的),这是认知科学与法的研究者在各自的研究中均需要梳理的问题。

第三,法与神经科学、法与认知科学的关系。法与神经科学的研究是认知科学与法研究的子领域,其研究对象包含了涉及神经科学与法学的问题群。(1)神经科学与法研究包括神经科学法学(法神经学)和作为部门法的神经法学两个部分,法神经学部分是认知法学的分支,也是认知/心理学路径的。(2)除了与具体领域的法律问题相关的神经法学,法学问题一般处在文化级,认知神经科学对行为的研究处在生理级,由于跨层级的解释是困难的,法神经学的研究须借助处在心理级的心理学或认知心理学理论作为桥梁才能与法学问题连接起来。(2)作为法学与哲学结合产生的子学科的法哲学、法理学在法学研究中处在概念层级中的多个层级并起连接这些层级的特殊作用。在法与神经科学研究中我们不应忽视哲学这一母学科。哲学与心理学的结合产生的认知哲学会给法学理论研究带来方法意义上的革新,并由此产生认知法学理论(认知法哲学和认知法理学)这个重要的交叉领域。这对法与神经科学研究的意义在于:神经科学与法的研究,尤其是涉及抽象概念的研究(如上文所提之自由意志、道德语法等),都应遵循“哲学——认知哲学——心理学——认知神经科学”这样的路径,而不能跨层级解释,忽略其中的连接。

[1]B.Garland and M.S.Frankel,“Neuroscience and the Law:A Report”,in B.Garland (ed.) Neuroscience and the Law,Brain,Mind and the Scales of Justice,Washington.D.C:Dana Press,2004.1-47.

[2]胡传鹏,等.神经法学:年轻的认知神经科学与古老的法学联姻[J].科学通报,2011,(36) :3041-3053.

[3]Oliver R.Goodenough and Micaela Tucker,“Law and Cognitive Neuroscience”,in Annual Review of Law and Social Science,Vol.6(2010),61-92.

[4]参见法与神经科学研究官网,http://www.lawneuro.org/.

[5]参见Cumulative Total of Law and Neuroscience Publications:1984-2011,http://www.lawneuro.org/_resources/BiblioGraph.pdf.

[6]参见The Royal Society,Brain Waves Module 4:Neuroscience and the Law,London,2011,p.4.

[7]Owen D.Jones and Francis X.Shen,“Law and Neuroscience in the United States”,in Tade Matthias Spranger (ed.),International Neurolaw:A Comparative Analysis,Berlin:Springer,2012.355.

[8]Ovalle 2010 United State v.Nelson 2010.

[9]参见神经法理学网,http://sfruehwald.com.

[10]Michael Pardo and Dennis Patterson,“Philosophical Foundations of Law and Neurosciecne”,in Illinois Law Review,Vol.2010,No.4,p.1227.

[11]Terry J.Harrington v.State of Iowa,659 N.W.2d 509(Iowa,2003) .

[12]Wilson v.Corestaff Services,900 N.Y.S.2d 639 (2010) .

[13]Model Penal Code(1962) §2.01.Requirement of Voluntary Act;Omission as Basis of Liability.

[14]参见Yaling Yang,Andrea L.Glenn and Adrian Raine,“Brain Abnormalities in Antisocial Individuals:Implications for the Law”,in Behavioral Sciences and the Law,Vol.28(2008),p.78.

[15]参见Takis Vidalis and Georgia-Martha Gkotsi,“Neurolaw in Greece:An Overview”,in Tade Matthias Spranger (ed.),International Neurolaw:A Comparative Analysis,Berlin:Springer,2012,p.192.

[16]参见Owen D.Jones and Francis X.Shen,“Law and Neuroscience in the United States”,in Tade Matthias Spranger (ed.),International Neurolaw:A Comparative Analysis,Berlin:Springer,2012,pp.363-364.

[17]Yaling Yang,Andrea L.Glenn and Adrian Raine,“Brain Abnormalities in Antisocial Individuals:Implications for the Law”,in Behavioral Sciences and the Law,Vol.28(2008),p.78.

[18]Lisa Claydon and Paul Catley,“Neuroscientific Evidence in the English Courts”,in Tade Matthias Spranger (ed.),International Neurolaw:A Comparative Analysis,Berlin:Springer,2012,pp.317-318.

[19]Amedeo Santosuosso,“Neuroscience and Converging Technologies in Italy:From Free Will Approach to Humans as Not Disconnected Entities”,in Tade Matthias Spranger (ed.),International Neurolaw:A Comparative Analysis,Berlin:Springer,2012,p.202.

[20]Airedale NHS Trust v.Bland (1993) A.C.789.

[21]Dimitris Repantis etc.,“Antidepressants for Neuroenhancement in Healthy Individuals:a Systematic Review”,in Poiesis Prax Vol.6,No.3-4 (2009) .pp.139–174.

[22]Clive Ballard etc.“Quetiapine And Rivastigmine And Cognitive Decline In Alzheimer’s Disease:Randomised DoubleBlind Placebo Controlled Trial”,in British Medical Journal,Vol.330,No.7496 (2005),pp.874-877.

[23]Safire,W.Visions for a New Field of“Neuroethics”in Neuroethics Mapping the Field Conference Proceedings.San Francisco,California,May 13–14,2002.

[24]Neil Levy,Neuroethics:Challenges for the 21st Century,New York:Cambridge University Press,2007,p.1.

[25]参见J.D.Greene,“From Neural Is to moral Ought:What are the Moral Implications of Neuroscientific Moral Psychology?”in Nature Reviews Neuroscience,Vol.4(2003),pp.847-850;J.Greene and J.Haidt,“How (and Where) does Moral Judgment Work?”in Trends in Cognitive Sciences,6(12)(2002),pp.517-523.

[26]John Mikhail,“Emotion,Neuroscience,and Law:A Comment on Darwin and Greene”,in Emotion Review,vol.3 No.3(2011) pp.293-295;John Mikhail,“Moral Grammar and Intuitive Jurisprudence:A Formal Model of Unconscious Moral and Legal Knowledge”,in D.Medin,etc.(ed),The Psychology of Learning and Motivation:Moral Cognition and Decision Making,New York:Academic Press,2009,p.29.

[27]Michael S.Gazzaniga,“Neuroscience in the Courtroom”,in Scientific American,2011-4-13.

[28]Paul W.Glimcher and Aldo Rustichini,“Neuroeconomics:The Consilience of Brain and Decision”,in Science,Vol.306 No.5695(2004),pp.447-452.

[29]余荣军,周晓林.神经经济学:打开经济行为背后的“黑箱”[J].科学通报,2007,(9) .

[30]详见http://www.psy.pku.edu.cn/Upload/data/神经经济学实验室.htm.

[31]Michael Pardo and Dennis Patterson,“Philosophical Foundations of Law and Neurosciecne”,in Illinois Law Review,Vol.2010,No.4,p.1235.

[32][34][36][38]彭聃龄,张必隐,张春兴.认知心理学[M].杭州:浙江教育出版社,2004.3,4,4,12.

[33]周昊天,傅小兰.认知科学——新千年的前沿领域[J].心理科学进展,2005,(4) .

[35]Cognitive Science,1978:Report of The State of the Art Committee to The Advisors of The Alfred P.Sloan Foundation,p.4.

[37][40]魏景汉,阎克乐.认知神经科学基础[M].北京:人民教育出版社,2008.2-3.

[39]Goodenough,Oliver R.and Decker,Gregory J.,Why do Good People Steal Intellectual Property? Berkman Center Research Publication No.2008-2.

[41]参见Goodenough,Oliver R.and Decker,Gregory J.,Why do Good People Steal Intellectual Property?Berkman Center Research Publication No.2008-2.

[42]薛贵,董奇,张虹川.事件相关功能磁共振成像研究及其在认知神经科学研究中的运用[J].中国神经科学杂志,2003,(1) :45.

[43]Michael Pardo and Dennis Patterson,“Philosophical Foundations of Law and Neurosciecne”,in Illinois Law Review,Vol.2010,No.4,p.1211-1250.