榆木疙瘩

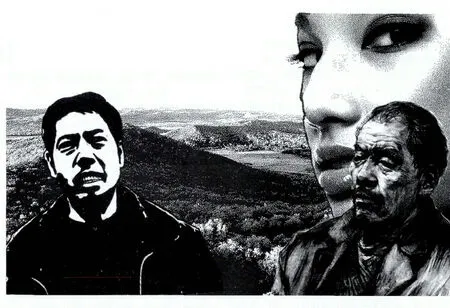

孙文斌

说于永生的脑袋是榆木疙瘩,一点也不冤,这小子是个典型的四肢发达、头脑简单的主儿,在若大个红光林场,不管是大人还是小孩,谁都能讲几段有关于永生净干虎事、傻事的故事。

追溯于永生犯虎的历史,可真有年头了,少说也有四十来年了,还是从于永生上学说起吧,那时林场小学还没有暖气,靠学生捡柴生火取暖,这个时候于永生比谁都积极,星期天也不闲着,拉个爬犁四处砍柴,全班的取暖柴禾几乎叫这小子全包了,大伙都管他叫标兵,这小子的虎劲上来了,竟然天天跟着扫地打水做值日,气得他爹直骂:“你这个虎玩艺就你脑袋大呀?”于永生听不出来好孬话,摸摸自己的脑袋说:“我的脑袋瓜子也不算大呀?”不管是他爹骂还是他娘说,这小子就是脑袋瓜子不开窍,一点也听不进去,照样学雷锋做好事,那些同学更能充分调动他的积极性,还选他当班委——劳动委员。于永生干这个差事那可是尽职尽责,班级的卫生回回都在全校得第一,班主任老师乐了,可他爹却愁得没招没唠。摊上于永生这个一根筋的虎玩艺,什么时候才能看到后脑勺啊?

总算是盼到了于永生初中毕了业,他爹拎着几瓶酒,跑到林场场长老常家里说了不少好话,林场场长心领神会,反正那个时候批职工不算什么难事,只要是年龄到了,体检合格,是林场职工子弟就能批,便把于永生的名字报上去了,当年底于永生就在林场当上了一线工人,别说,虽说于永生脑瓜不算太够用,但干起活来可是一把好手,挖坑、栽树、伐木,全林场百十号人,谁也干不过于永生,他爹乐了,抽着烟美滋滋地想,这小子天生是出大力的料,身大力不亏,林场这些活计大都干计件,多劳多得,像他这样不惜体力的人,在林场干正合适,一年也不少挣。上班第一年,于永生就比一般的林场职工多挣二百来块钱,于永生的娘一高兴就给他买一套减价西服,把于永生打扮得好气派,人们这才发现,这个于永生真就是一表人才,一米八五的大高个儿,白白净净,浓眉大眼,若是放在现在,一准是标准的帅哥。

林场场长老常经常安排于永生跟他干巴巴的儿子常清明一块干,老常心眼挺够用,常清明太干巴,风一吹就能刮倒,若是于永生跟他一起搭伙干,这小子有的是力气,常清明就能沾不少光儿。不过老常分配他们的活计都很有账算,只占便宜不吃亏,那年他们俩包了南山一大片林子搞绿化,挖坑、栽树、打林带,一包到底,到了秋天人家一验收,全部合格,便按合同兑现植树款,于永生把那笔钱拿到家以后,好个算,算了好几遍,总觉得给他多开了一千多块钱,二十多年前的一千多块钱可是不小的数字,于永生思来想去,便急火火地又找会计又找场长,要求退还回去这笔多开的一千多块钱。场长老常笑笑说:“永生,你常叔和统计、技术员都查过多少遍了,肯定没错。”谁想于永生把他们植树的记录本给拿了出来,还说,我的记录肯定不会错,从苗圃取的树苗也有数。叫他这么一说,弄得场长老常大红脸,他这一退不要紧,老常儿子常清明也不得不退。气得于永生的父亲蹦高骂:“我咋生你这么一个不开窍的笨货?”于永生却振振有词地说:“不是光明正大的钱,给也不要,要挣就挣干干净净的钱。”打不服骂不听,摊上这号货,真是把家里人愁死了。大伙听说后,都哈哈直乐,都说,天底下还有这样的傻货?

过年的秋天,县里开始征兵,于永生的爹暗暗地想,这号货当兵肯定行,当兵的人都讲奉献,于永生就是乐于奉献的主儿,省得在家净惹他生气。再说了,那个时候只要当兵回来后,就给分配工作,挖挖门子,或许还能在县里干点事儿,若是这样的话,可比在林场钻山林子强百倍,将来找个对象也容易。当时林场报名的人有很多,林场班子还特意开个会研究,最后确定两个人参加体检,一个是于永生,再一个就是林场场长老常的儿子常清明,两个人兴高采烈地到县里参加体检去了,过两天体检结果出来了,常清明检上了,可膀大腰圆,仪表堂堂的于永生却没有检上。人家一问于永生到底怎么回事儿,于永生便实话实说,原来他们互相串名进行体检的,说是常清明比他大两岁,若是今年体检不上了,以后就再也没有机会当兵了。气得于永生的爹直蹦高:“你小子真是太可以了,将来是不是娶媳妇也得发扬发扬风格呀?”这个时候林场场长老常倒是很会做工作,拿了两瓶好酒特意找到于永生的爹说:“反正今年的体检结果也出来,你也别找了,明年,我肯定送永生当兵。”叫老常这么一安抚,于永生的爹也无话可说,再说了,人家是场长,一家子人都在他手下干活,若是弄僵了可没什么好果子吃。便把这口恶气咽下去了。

转过年的秋天县里又征兵了,这一回林场研究决定让两个人参加体检,于永生肯定是板上钉钉的参加了,另一个是林场书记的儿子。人家书记早就跟征兵的人做好工作了,很轻松加愉快地把儿子弄到部队去了。于永生虽说体检合格,但名额有限,没当成。等下一年度,于永生岁数超了,这兵就一直没当成。

过些年,林场场长老常的儿子常清明退伍回来后,分配到县工商局工作,连吃带喝又着装,美透了,也肥透了。林场书记的儿子在部队开车,回来后就分配到交通局给局长开小车,成年累月地拉着局长东奔西跑,林场书记也沾了不少光儿,调到县里林业局工作了。

一想起这事儿于永生的爹就气不打一处来,瞅瞅人家这两个孩子都出息了,可于永生还是呆在林场出大力,一点长进都没有。可是转念一想,心里也还平稳,就凭于永生的智商,在部队也干不出什么名堂,或许只能喂个猪做个饭种个菜吧。再说了,自己家也没有那么大的门子,就是退伍回来也安排不了。

世上没有不透风的墙,于永生替人家常场长的儿子常清明体检,自己却闹个白忙活的事儿,被林场的人传得沸沸扬扬,人们便联想到以前于永生做的那些傻事儿,都说,这个于永生真就是傻透腔了,可这个于永生却像没事人似的,照样乐乐呵呵,照样干起活来不惜体力。他这样傻乎乎地干,真就是出了点差错,那年冬天在伐木的时候,于永生光顾着埋头拉大锯,却未想到伐倒的那棵树溜墩了,一下子就轧在了于永生的腿上,疼得于永生呲牙咧嘴,虽说没有把腿轧断,但青了一大片。于永生的爹便对住在医院里养伤的于永生说:“你小子好好养着吧,什么时候养好了,什么时候出院。”谁想,这小子只住了一个星期的院就说什么也不住了,还说:“住院简直比蹲大狱还难受,莫不如出点力干点活痛快。”不管是爹妈骂还是别人劝,于永生说什么也不住了,非要找点活干不可,还说,再这样呆下去,非呆傻了不可。于永生的爹就说:“你小子以为你还奸呀?比傻子强不了多少,你就胡作吧。”

也许是良心的发现,场长老常觉得有些对不住于永生,便让他当护林员,除了护林防火之外,林场伐下来的木头也得看管着,不见场长的条子,一根木头也不能拉下山。于永生感觉到很神圣,很郑重其事地向场长老常表态说:“若是咱们林场丢一根木头,你拿我试问。”场长老常就笑眯眯地拍拍于永生的肩膀说:“好好好,只要你尽职尽责地干,我亏待不了你。”场长老常还真挺够意思,特意从附近农村帮着于永生找个对象,那个姑娘叫春梅,是场长老常的外甥女,无论是长相还是人品都不错,春梅姑娘跟于永生见过两次面之后,觉得于永生挺实在的,也挺能干,美中不足,就是脑袋瓜子缺根弦。这个时候场长老常做了好大的工作,说:“在我们林场,顶数于永生最实在最能干,跟这样的人过日子一准能过好。我当舅舅的还能坑你?”春梅姑娘便跟于永生谈上了。那个时候林场男的多女的少,小伙子大都在农村里找媳妇,更何况谁都知道于永生那股一根筋的劲头,林场的姑娘谁也没看上傻乎乎的于永生,找对象就成了他爹娘的一块心病。就在他爹娘愁得没招没唠的时候,人家场长老常主动帮着介绍对象,又给于永生调整到护林员的岗位上,那可真是帮了天大的忙了。于永生的爹特意对于永生说:“永生,当上护林员了,你可得争点气,千万别给人家场长老常丢脸。”于永生连连点头说:“放心吧,场长可算是找对人了,我一准把林子和伐下的木头看管得死死的,严严的。”

永生刚刚走马上任时,就下了一场厚厚的大雪,那场雪足有六十公分厚,大雪一下之后,给护林员带来了好大的难度,看管那些伐下来的木头可就不太轻松了,得蹚着大雪深一脚浅一脚地在大山上来回巡察着,伐下来的木头根本无法及时运回林场,只好在山坡上堆放着,这给那些偷木头的人可带来了极大的便利,拉着爬犁趁护林员不在的时候猛劲地装,装好了便往回拉。林场场长老常为了防止那些护林员监守自盗,把两个人分成一组,互相监督互相照应,于永生跟一个叫大国子的小伙子分在一个组,大国子可比于永生有道,动不动就给于永生一盒“石林”烟,于永生就问:“你挣几个钱呀,抽这么好的烟?”大国子眨了一下眼说:“咱们护林员看管那么多木头,还愁着抽不上几盒好烟?”于永生一想,就用那种眼神望着大国子,质问道:“你小子是不是故意放走偷木头的人,得了人家的好处?”大国子笑笑说:“都说你永生脑袋不好使,我看还是挺够转的,靠山吃山嘛。”于永生就一本正经地说:“这可不行,你跟别人一个班怎么做我不管,但是跟我一个班肯定不行。”大国子说:“行啦,行啦,我跟你开玩笑呐。”那天的天气真就是太不长脸了,天上飘着大雪,还刮着大风,把整个天空刮得天昏地暗,大国子缩个脖子对于永生说:“永生,这个鬼天气,谁还能到山上偷木头,干脆早点回家得了。”于永生说:“越是这样的鬼天气,越要提高警惕,我总觉得西山坡伐下来的木头不把握,那块离村屯子太近,咱们还是看看去吧。”他们两个是在天擦黑的时候,在西山坡发现有个人影,便猫着腰钻在草丛里,小心翼翼地靠近那个人影,当他们接近那个人时,隐约地看到那个人正在往爬犁上装着伐好的木头,“不许动,我们是林场护林员。”于永生大喊一声,和大国子猛地从草丛里站立起来,把那个装木头的中年男子吓得一跳,大国子抢先跑到那个人的跟前仔细一看,就呆愣住了,于永生也愣住了,那个人不是别人,是刚刚跟他处对象的春梅二叔,于永生跟二叔喝过两次酒,看样子大国子跟春梅的二叔也挺熟悉,特意捅捅于永生说:“永生,这个人你不认识吗?是春梅的二叔。”于永生点点头说:“认识。”这个时候春梅的二叔便捧上一张笑脸说:“是永生和大国子呀,我还以为是别人呐。中午的时候我刚跟你们场长老常喝过酒,他同意我拉点木头,来年盖房子用。”于永生说:“拉木头可以,但得有场长的批条,没有批条,谁也不能动一根。”春梅的二叔说:“我没来得及让场长写条,明天我把条子补上行吗?大老远来的,也不能让我白跑呀?”“不行,不见条子谁也不行。”于永生坚决地说,春梅的二叔有些火,说:“永生,你咋这么不开面呀?别说咱们还沾亲带故的,就是换个别人也得给我留点面子呀?”大国子也说:“永生你看这么办行不行,等明天他再把条子给咱们补上,这一爬犁的木头就先让他拉走吧。”于永生气不打一处来地说:“都像你这样当护林员,咱们林场非黄铺了不可。木头拉走可以,但得拉到林场,接受处罚。”春梅二叔一来气,把爬犁一扔气鼓鼓地说:“好你个于永生,我早就听说你小子发虎,这回我可真领教过了,行行行,你坚持原则,你执法严格,我佩服,回去后我非把这事告诉春梅不可。”“告诉就告诉,有什么大不了的?”于永生仍不气短。春梅二叔便一甩袖子连爬犁也不要了,走了。于永生还想把春梅二叔抓回来交到林场场部,让领导处理,大国子忙拦道:”你还觉得乱子不大呀?那可是场长家的亲属呀。”“亲属怎么啦?也不能搞特殊化呀。”于永生倔倔地说。

于永生气呼呼地拉着大国子找场长,把事情的经过好个诉说,当着大国子的面还把人家好个汇报,说是大国子立场不坚定,要不,春梅的二叔就能押回来,人赃俱获。场长哭笑不得地说:“永生啊永生,真是林子大了什么鸟都有,我是把你蒸着吃还是煮着吃好呐?”于永生有些丈二和尚摸不到头脑,就问:“场长,你让我抓偷木头的,怎么又扯到吃上了呢?”大国子拉了于永生一把,说:“你小子咋就看不出道道呢?”大国子真能看出道道,第二天一早,趁着天还没亮,到了西山坡拉起装好木头的爬犁,就给春梅的二叔家送去了。

于永生便跟春梅黄了,这样傻乎乎的主儿哪能嫁呀?春梅掉过头来就跟那个鬼头蛤蟆眼的大国子处上了,处了没半年,两个人就喜气洋洋地结婚了。

场长一来气,又把于永生撵到山上挖坑栽树伐木,这号人只能出苦力,让他干点动脑筋的活儿,白费,烂泥上不了墙。

于永生的爹便骂:“你真是狗尿台上不了金褴店。摊上你这号虎玩艺算是倒了八辈子血霉了。“妈也气得直跺脚:“永生啊,照你这样虎干下去,还不得打一辈子光棍啊?”于永生像是什么事儿没发生一样,照样乐乐呵呵,一点不觉得愁。

于永生小名叫于老疙瘩,长大了,大伙就叫他“榆木疙瘩”,那意思再明白不过了,傻透腔了。一家人听别人这么喊,都气得喘不顺溜,可于永生听到人家这么叫着他,照样答应得很痛快很响亮,从来没有半点反感。还解释说:“名字就是个记号,什么狗剩啊,孬蛋啊,那些名字比我的名字强不了多少,人家也不是照样叫着吗?”

林场的林子越来越少,林子伐得差不多了,主要任务就是挖坑栽树,打林带、管护,实行承包,把荒山野岭全都分到各家各户,你有力气就多包山,没有力气不想干,就干点别的。

林场的人,大都干别的,承包荒山见效太慢,得二十多年才能见到回头钱,林场与承包荒山的人三七分成,虽说周边的荒地可以白种,但周期太长,再过二十年政策怎么变还说不上,莫不如找点别的营生干,能挣点现钱。于永生心眼实,不想干别的就想包山,便承包了离家最远的那个迎面山,那座荒山离家足有二十多里远,谁都不愿意承包,唯独于永生愿意,把荒山承包之后,天天一大早就开着小四轮子往山上跑,没用几年的工夫,于永生就把那座荒山变绿了,于永生咧开厚嘴唇子乐了,喃喃道:“跟大山林子打交道,可比跟人打交道强得多,不用动什么歪歪脑筋,你对它好,它就疯长,呼呼地往上串,这多好啊。”于永生承包的那座山,就成了全县的样板林,于永生便被推举成了全省的劳模。人家还专门给他写了一篇报告文学《一个光棍汉与一座青山的故事》,发表在省报上,于永生把人家寄来的登载他事迹的报纸贴在了家里头,没事儿就看上两眼,越看越高兴。到了夏天,好多大车小辆都往迎面山上开,一些官员看了于永生植的树后,便跟于永生照相合影留念,当那些扛着机器给他录相的人采访他时,事先场长老常教他说的话,早被于永生忘个一干二净,便实话实说:“我造这么些林子,没有什么目的,只是让我干别的我也不会,再说了跟那些人打交道也斗不过人家,净吃亏,莫不如跟林子打交道痛快。”这番话可把林场场长老常鼻子气歪了,恨恨地骂道:“好你个于永生,你可真是笨到家了。就那么两句话背了两天都背不下来,植树造林,造福子孙,苦了我一个,幸福万代人,这就是我们林业工人的追求。不就完了吗?”于永生摸摸脑袋红着脸说:“场长,看到那么多人听我说话,我一紧张,把背下来的这段话全都忘个精光。”场长老常事先想得挺好,在自己当场长最后这阵子也露露脸扬扬名,也好跟上面争取点资金,日子好过些。事先跟于永生都说好了,若是这台戏演好了,就奖励于永生一台小四轮子。可叫于永生这么一弄,连根毛也没捞着,还奖励个屁?于永生的爹也气得眉毛胡子一起跳,说:“你小子是不是成心想气死我呀?”

不知道爹娘是不是被于永生气的,反正于永生的爹娘寿命都不太长,也就是前后不到一年的工夫,于永生的爹娘先后去世了。于永生在家是老疙瘩,哥哥姐姐早就成家立业单过了,爹娘一走,于永生回到家里后便觉得空落落的,连个说话的人都没有,从山上植树回到家里后,屋子是凉的,被窝是凉的,饭也是凉的。于永生的心里就更凉了,他这才感觉到,光棍的生活实在是不太好过。于永生没有什么不良爱好,喝酒,喝不了多少,赌钱,更是一窍不通,根本玩不过人家,干脆就不去赌,烟也戒了,在大山林子里植树,怕烟火。于永生业余时间除了看看电视之外,再也没有别的热闹事可干。常常是开着电视睡着了,盛夏的一天,于永生在迎面山上植树时,突然下起了暴雨,把他浇成个落汤鸡,回到家里便病倒了,高烧不止,头晕脑胀,四肢无力,整整昏睡了两天,没吃没喝,若不是哥哥来他这里借锯拉木头发现了,把他背到卫生所里打了十来个吊瓶,或许于永生早就跟爹娘做伴去了。于永生这才想到,应该成个家了,至少有个做伴的。哥哥姐姐也为此没少操心,于永生都四十出头的人了,再这样下去,可不得了,不趁着这个时候给他物色一个女人,或许就得打一辈子光棍,不说对不住死去的爹娘,也对不住自己的良心。

这些年来,林区日子一天天地好了起来,政策扶持,大力度投资,棚户区改造等等,林业职工们盼望已久的好事全都一股脑地拥上来了。好多光棍汉都娶妻生子,那些女人大都从贫穷地区来的。于永生能吃苦,能出力,这些年来也没少积攒,哥哥姐姐便托人帮着于永生找媳妇。这个时候于永生条件倒是不高,丑俊没挑,岁数大小也不在乎,只要是会过日子就行。

那年冬快过元旦的时候,人家真就给于永生领来一个水灵灵的大姑娘,那姑娘长得真挺带劲儿,看那样子也就二十刚出头,脸色粉白,个头高挑,端庄得体,全林场的人都说:“真是傻人有傻福,这个榆木疙瘩真有那个艳福。”哥哥姐姐特意叮嘱于永生说:“你得看紧点儿,那个叫桂花的姑娘,咱们可是花钱买来的呀。”于永生说:“放心吧,想当年我当护林员的时候就把林子看得死严。”姐姐有些不放心,那姑娘刚来他家的那段日子,哥哥姐姐轮流到于永生家帮助死看硬守,等待于永生生米煮成熟饭。于永生却不领情地驱赶道:“你们可真是的,夫妻这点事儿,还用得着你们教呀?赶紧走吧,让我和桂花过点消停日子。”哥哥、姐姐一看两个人处得挺好,有说有笑,便很是兴奋地回家去了。把桂花领到家里的第三天,于永生便领着桂花到县城买些日用品,婚事操办得太急,好多东西没买呢。可是到了天黑,只有于永生回来了,媳妇没回来,东西也没买,哥哥、姐姐急切地追问,于永生细细一说,哥哥姐姐顿时傻眼了,这个于永生真是榆木疙瘩,竟把那个漂亮的桂花放跑了,还是他自己亲自到车站给人家买的车票,把准备买东西的钱也给了人家。气得姐姐当场就晕倒在地,哥哥也气得直发脾气:“永生啊,永生,你是不是傻到底啦?咋能这么办呐?”于永生喃喃地说:“人家桂花是在校的大学生,在回家的火车上被人骗来的,咱们哪能干那丧尽天良的事呀?听人家这么一说,我的心就软了下来,便让她走了。”

“好了,就你心肠好,就你觉悟高,你就打一辈子光棍吧。”哥哥狠狠地吐了一口痰,恨铁不成钢地说,“就是打一辈子光棍也不能做伤天害理的事儿。”于永生嘟哝道。从此后哥哥姐姐再也不管于永生了,权当没有这个傻弟弟。

这事传出去之后,于永生就成了全林场的新闻人物了,人们茶余饭后,动不动就拿于永生说事,说得大伙乐得前仰后合,说得大伙心花怒放。也不知谁给于永生编了一个顺口溜:榆木疙瘩真可笑,放走媳妇买车票,几万块钱打水漂,连个毛也没捞着。于永生听后,却一本正经地说:“谁说连个毛也没捞着,她还给我当了三天媳妇呢。”就有人故意追问道:“你们在一起那个了吗?”于永生说:“人家还是个在校大学生哩,不管咋说,我还当过劳模,咱哪能趁人之危呢?”大伙听后便乐得更开心了。

于永生还继续在迎面山上挖坑栽树,他干得更起劲了,那个桂花被他放走之后,就再也没有人给他提亲了,他也不再想找媳妇的事了,把心思全都用在了植树造林上。

转眼间,又过去了近十年,就在于永生造的那好几千亩林子长到碗口粗的时候,一件意外的事件把全林场的人都震惊了,那日中午,一辆油光锃亮的小轿车突然停在了于永生的房子跟前,从车上走下来一男一女,穿戴得都相当体面,那女的三十来岁,从那走路的姿态就能看得出,很有身份,身上带着浓浓的香味,身后那个男的比那女的稍大一些,西装革履,显得很富态。林场的人大都记性好,就有人一眼看出来了,这个女人不就是十年前于永生买来的那个媳妇桂花吗?林场的人就把于永生家围个水泄不通,都想看个究竟。只见那对男女进门之后,便跪倒在于永生跟前,直喊恩人,于永生呆愣了片刻才把人家扶起,说:“这可使不得,这可使不得。”那个叫桂花的女大学生和丈夫是特意来接于永生到城里享清福的,说是多亏了当年于永生救了她,要不哪能有今天呀?她和丈夫在城里开了一家很大的公司,生意老火了,住的是那种只有在电视里能看到的别墅,有好几百平方米。这可是天上掉下的馅饼啊?这等好事就让傻乎乎的于永生给摊上了,林场的人都眼红得不得了,可谁能想到,于永生死活不去,说是他有他的事业,他若是走了,那好几千亩人工林谁来管?那个男的就说,我花钱雇人管怎么样?于永生摇摇说:“除了我自己管,谁也不放心。”末了,那个叫桂花的女人就哭着说:“你是我的大恩人,我永远也忘不了你,你不去,我就不回。陪着你管这片林子。”于永生亲切地拍拍人家桂花的肩膀说:“都成大老板了,还耍什么小孩子脾气,赶紧回去干你们的大事吧。”这个时候那个叫桂花的女人已经泣不成声,非要认于永生为哥哥,说是现在不去城里也行,但过几年一定得去,得好好报答报答救命恩人。直到于永生连连答应了,才算告一段落,于永生也真行,人家给他那一兜子钱,他一分都不留,只把人家带来的礼品收下了,还振振有词地说:“哪有哥哥平白无故要妹妹的钱的?别人不知道,你桂花还不知道,你哥哥可不是见钱眼开的主儿。”

那个桂花和她的男人开车走后,林场的人说起于永生,又多了好多的笑料,都说:“榆木疙瘩呀,真是太有闹了,这样的好事儿也让他白白地错过了。”还有的人摇着头惋惜地说:“看来,这个榆木疙瘩傻乎乎的毛病,怕是一辈子也改不了了。”于永生却一点不觉得,反倒沾沾自喜地说:“咋样,都说我心眼不够用,其实我比谁都奸,咱们林场自从成立那天起,唯独我于永生当过全省的劳模,还有,谁有在城里做大买卖做大事的妹妹?唯独我于永生有。”那股牛性劲儿就别提了,走起路来也是七扭八歪的,眼气得林场的人眼睛里直冒绿光,大伙便说:“真是傻人有傻福,不服不行啊。”