中国少数民族人口的生育转变

(中国社会科学院社会学研究所,北京100732)

一、研究意义

生育状况是影响人口自身的发展过程和变动规律的基础性因素,生育水平的高低和变化直接关系到未来的人口总量和结构。仅从生育水平高低的变化来看,育龄妇女的生育水平从更替水平以上向更替水平以下的变化过程和所产生的长期影响是根本性的,这不仅标志着育龄妇女的生育模式从传统生育模式向低生育水平生育模式的转变,同时也标志着人口再生产规律的根本变化,是人口转变的重要组成部分。从20世纪70年代起,中国的生育水平开始显著下降,生育率转变(fertility transition)是当代中国最大的人口事件。它以世界上绝无仅有的规模、史无前例的速度在短时间内迅速完成[1]。然而,对中国生育转变的认识还是有许多不同的观点,一类观点认为中国的生育转变是在生育政策的严格控制下完成的,换句话就是人为的生育控制是完成生育转变的重要条件,认为真正形成不可逆转的生育水平下降趋势,还是在国家通过行政手段干预个体生育行为之后[2];另一类观点认为,20世纪70年代以来发生在中国的生育革命虽然有政府计划生育政策的强力推进,但是社会经济发展仍是这场革命的深层动因。特别是1992年以来的生育率下降更是体现了生育革命的本质。中国的生育率转变已经完成,开始进入以成本约束驱动为主导的低生育率阶段[3]。社会经济发展大大促进了生育转变,即使没有生育政策或放开生育政策,中国育龄妇女的生育水平也不会发生大幅度反弹[4]。

中国少数民族人口是中国人口的重要组成部分,但少数民族由于历史、文化、宗教、语言和政策等方面的特殊历史原因,其人口的发展明显有别于汉族,人口转变历程明显落后于汉族。此外,解放初期制定了扭转民族人口下降、发展民族人口的“人口兴旺”政策等人口政策的特殊性[5]。即便实行了计划生育政策,但1984年以来少数民族实行的是宽于汉族的生育政策,主要生育政策包括1 000万以上人口少数民族的生育政策与汉族基本相同;1 000万以下的少数民族农业人口可以生育两个;还有一些边远、牧区及人口稀少少数民族可以生育三孩,对部分民族如达斡尔族、鄂温克族和鄂伦春族的生育数量没有限制。

近年来,调整完善计划生育政策一直是民众与学界关注的热点问题之一,放开政策是否会引起生育水平反弹是主张继续严格执行现行生育政策的理由之一。研究少数民族生育水平变化的过程和生育转变规律,不仅可以从不同的角度来分析不同生育政策下的人群的生育水平变化情况,同时可以研究无生育政策或生育政策宽松条件下的生育转变问题。

二、数据与方法

分析少数民族生育水平变化需要各年度生育水平数据。从现有数据来看,1982年1‰生育率调查通过回顾性调查,对1950—1981年汉族和少数民族妇女的生育水平进行推断。1981年以来没有直接的对全国具有代表性的分民族生育史的调查资料。虽然可以使用人口普查数据进行研究,但是普查数据属于时点数据,不能完整、连续地反映出生人口性别构成和生育水平的变化过程。因此,1982年以后的分民族的生育水平分析需要在现有时点数据的基础上,对人口发展的历史过程进行重构。由于1982年人口普查数据没有分民族的年龄结构数据,因此,本项研究可以依据的分民族、分性别的普查数据只有1990年第四次人口普查、2000年第五次人口普查数据和2010年第六次人口普查数据。

具体生育史重构间接估计方法可以分为以下三个步骤:第一,构造分民族、分性别单岁组生命表;第二,利用的“存活倒推法”倒推各年份分民族、分性别的人口年龄结构,以“四普”推算1980到1989年、以“五普”推算1990到1999年、以“六普”推算2001到2009年的年龄别人口数据;第三,用遗传算法推算分年份、分民族的年龄别生育率和总和生育率,具体算法和原理见文献[6]。

从现有数据看,重构1982年以来中国分民族的妇女生育水平,需要1990年、2000年和2010年的单岁组的分民族的年龄结构数据、死亡人口数据以及育龄妇女年龄别生育率数据,其中分民族的年龄别死亡人口数据和育龄妇女年龄别生育率数据除1990年第四次人口普查汇总数据中提供以外,2000年和2010年数据中都没有这两类数据,但可以假设少数民族的死亡率和育龄妇女的年龄别生育率均高于全国平均水平,所以以这两次普查的乡村人口的死亡率和生育率来替代用于间接估计。

需要说明的是,反映生育水平的指标中总和生育率和递进生育率可以有效地衡量育龄妇女的生育水平,递进生育率不仅剔除了时间进度效应的影响,而且能够更好地与生育政策相结合反映妇女的生育水平,但由于受现有数据和计算复杂的限制,本文仅以总和生育率来衡量生育水平的变化。

为了进一步检验和测量妇女的终身生育水平,由于1982年以来的人口普查数据中都提供了妇女的平均活产子女和存活子女数,因此通过分析平均活产子女和现存子女状况也可以作为衡量生育水平变化指标进行分析少数民族生育转变的过程。

三、少数民族生育水平下降过程分析

1.利用调查数据和间接估计数据分析

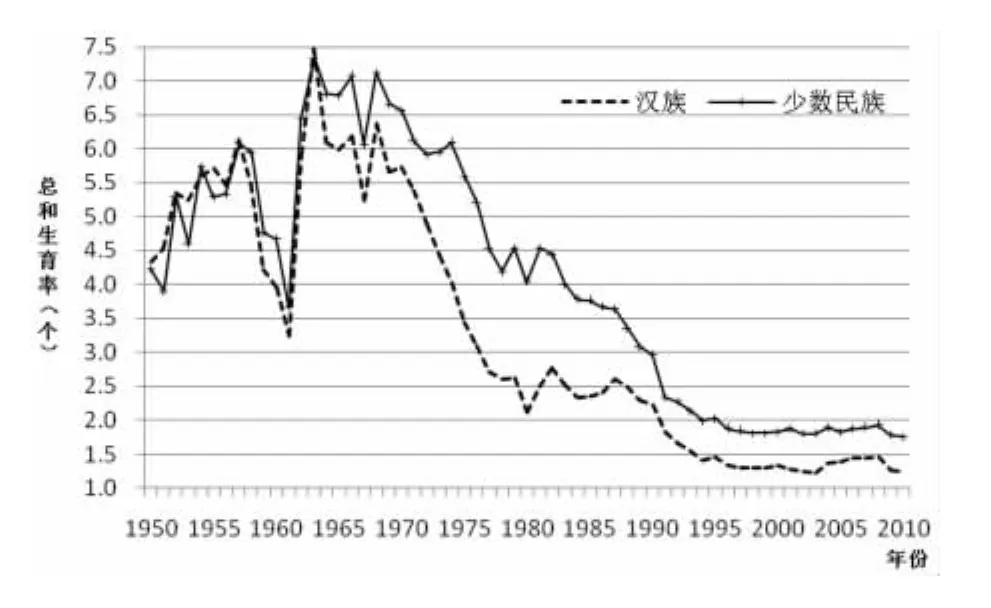

结合调查数据和间接估计结果,对新中国成立以来少数民族和汉族生育水平下降趋势可以做出如下分析(见图1)。

图1 1960—2010年汉族与少数民族总和生育率变化情况

汇总数分别出自:(1)中国人口信息研究中心编,《中国1‰人口生育率抽样调查主要数字汇编》,新世界出版社,1988年;(2)国务院人口普查办公室、国家统计局人口和就业统计司编,《中国1990年人口普查资料》,中国统计出版社,1993年;(3)国务院人口普查办公室、国家统计局人口和就业统计司编,《中国2000年人口普查资料》,中国统计出版社,2002年8月;(4)国务院人口普查办公室、国家统计局人口和就业统计司编,《中国2010年人口普查资料》,中国统计出版社,2012年6月。

根据生育水平变化的特点和规律,可以把少数民族生育转变的过程划分为以下四个阶段:

第一阶段,生育水平上升时期(1950—1968年)。建国之初,从当时少数民族人口状况的实际情况出发,中国积极推行“人口兴旺”政策,鼓励和提高生育率,降低死亡率,从生育水平的变化看,这一政策取得了成效。1950年少数民族的总和生育率为4.23,此后一直上升,到1958年上升到5.95,而后的三年自然灾害时期,生育水平也随之下降,1961年降到3.67;随后的1962和1963年出现补偿性生育,在1963年育龄妇女的总和生育率高达7.33,随后在6.0~7.0间波动,1968年为7.11。少数民族生育水平与汉族相比,在1963年以前,两者非常接近。而从1964年起,少数民族与汉族的生育水平之间差距产生,两者相差0.7~0.9。

第二阶段,生育水平急剧下降生育转变开始(1969—1981年)。少数民族总和生育率从1969年的6.66起持续下降,1972年降到6.0以下,1977年降到5.0以下,1978年下降到4.19,而后在4.0~4.5上下波动,1981年的总和生育率为4.54。与此类似,在此期间汉族的总和生育率也在下降,在1972年以前,总和生育率在5.0以上,1972—1974年为4.97~4.02,1975—1976年在3.0以上,1978年以后低于3.0,1981年的总和生育率为2.50。由此可见,1970年代的汉族生育水平是急剧下降的,而正是在此阶段,少数民族生育水平虽然也是下降,但是降低的幅度远远低于汉族的幅度,致使汉族与少数民族之间生育水平差距拉大,一些年份差距甚至在2.0以上。可见,这一阶段少数民族生育水平迅速下降,并不是计划生育政策引导的结果,此段时间正是酝酿开展计划生育阶段[5],20世纪70年代提倡实施计划生育,但在1972年11月中共中央发4号文件中指出“在城乡人民中,要大力宣传和提倡计划生育,少数民族地区除外”。1977年9月国务院计划生育领导小组在全国计划生育工作汇报会上所作的《关于全国计划生育工作汇报会的报告》中说:“在人口稀少的少数民族地区,采取有利于发展人口的政策,为了保护妇女、儿童的健康,也应积极宣传、普及妇幼卫生、节育科学知识,对子女多、间隔密,有节育要求的夫妇给予指导和帮助。”1980年9月25日发表了《中共中央关于控制我国人口增长问题致全体共产党员、共青团员的公开信》,原则指出:“对于少数民族,按照政策规定,也可以放宽一些。”[5]

第三阶段,生育水平持续下降生育转变完成阶段(1982—1992年)。1982年2月,中共中央、国务院《关于进一步做好计划生育工作的指示》中提出:“对于少数民族,也要提倡计划生育,在要求上可适当放宽一些。”1984年4月,中共中央批转的国家计划生育委员会党组《关于计划生育工作情况的汇报》中说:“对少数民族的生育政策,可以考虑人口在一千万以下的少数民族,允许一对夫妇生育二胎,个别的可以生育三胎,不准生四胎。”此阶段少数民族总和生育率从4.0降低到接近更替水平。1983年起生育水平继续下降,从4.01降低到1987年的3.64,而后从1988年的3.35降低到1992年的2.27。与少数民族在此阶段生育水平持续下降相比,汉族生育水平在此阶段经历了一个小的波动,从2.46提高到1987年的2.77,而后下降至1990年的2.42,1991年低于2.0,直接进入更替水平以下,而后继续下降至1992年的1.65。少数民族与汉族生育水平的差异在此阶段继续缩小,两者差距从1.3降至0.5。

“希望来吧”作为团省委关爱流动和留守儿童的主阵地,既给予了流动和留守儿童关爱与帮助,又凝聚了各级团组织、青年志愿者以及社会爱心人士的志愿力量,同时,还加强了基层团组织的建设。

第四阶段,低生育水平阶段(1993—2010年)。少数民族生育水平从1994年起,从2.0左右降低到1.8左右,并保持在1.8左右波动,在2008年超过1.9,而后的2009年又下降至1.8以下。生育水平降至更替水平以下,并趋于平稳。汉族的生育水平1993年的1.65降到1994年的1.41,而后提升到1.46,在1996—2003年在1.3左右,2004年生育水平略有提升,从1.41上升到1.48,2009年降到1.28左右。另外,随着少数民族生育水平的下降,汉族与少数民族的生育水平的差距继续缩小,从1996—2003年的0.5以上降低到2004年的0.4左右。

2.利用活产子女数与存活子女数据分析

除利用调查数据的生育史资料得到的生育水平数据和利用普查数据进行生育水平的间接估计外,历次普查的妇女的活产子女数和存活子女数资料可从另一个角度反映生育水平的变化过程。

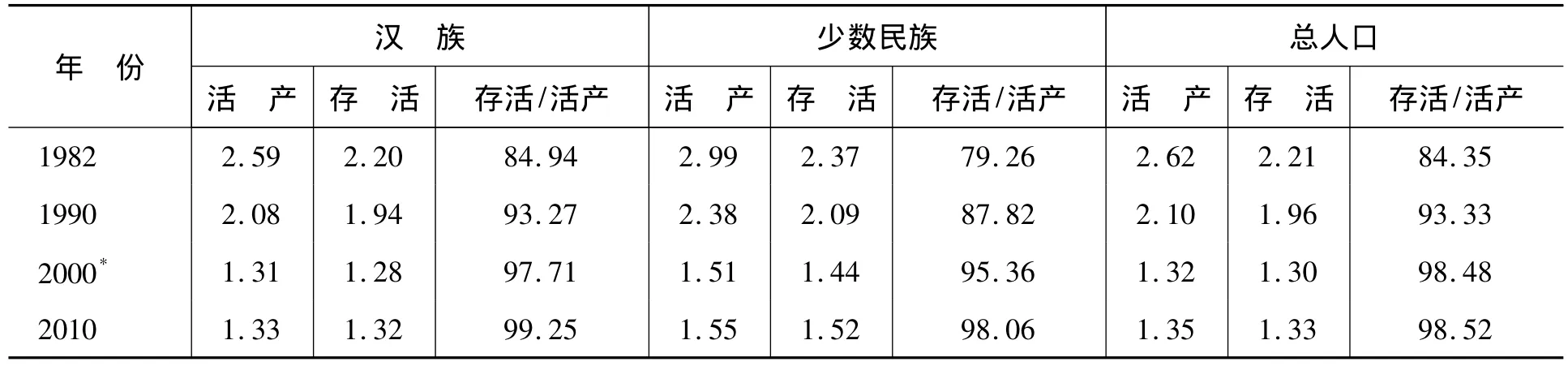

表1 妇女平均活产子女数与平均存活子女数 单位:个,%

1982年以来的四次人口普查中,15~64岁少数民族妇女的平均活产子女数1982年为2.99、1990年为2.38、2010年为1.55,而2000年人口普查由于统计口径的变化,记录的是15~50岁妇女的生育情况,2000年15~50岁少数民族平均活产子女数为1.51,而生育子女数较多的51~64岁妇女的生育情况没有统计,使活产子女数的均值降低,也无法与其他年份进行比较。对比1990年和1982年的数据,1990年少数民族妇女平均活产子女数比1982年的低0.61个,8年间平均每年减少0.076个;2010年少数民族妇女平均活产子女数比1990年的少0.83个,20年间平均每年减少0.042个。

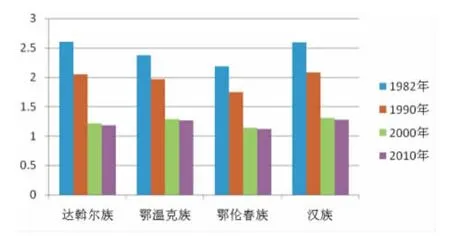

3.政策限制较少民族的生育转变

由于少数民族的生育政策是与民族、所在省份、户口性质密切相关的,如内蒙古自治区于1988年12月制定的《内蒙古自治区计划生育暂行管理规定》对不同民族在城乡的政策生育数是不同的,“区内各民族都要实行计划生育”,汉族提倡一对夫妇只生育一个孩子,符合条件者可有计划地安排生育第二胎;蒙古族在城市的允许生育二胎,在农村的比照汉族第二胎的条件,经过批准可有计划安排生育第三胎;边境纯牧区的允许生育三胎;达斡尔、鄂温克、鄂伦春族,提倡优生,适当少生,对要求实行节育的应给予支持和技术上的服务,区内其他少数民族允许生育二胎,少数民族的生育间隔要在四年以上。

表2 达斡尔族妇女总和生育率间接估计数据

在政策较为宽松条件下,达斡尔、鄂温克和鄂伦春族的生育水平并不是很高,在2000年人口普查公布的总和生育率数据中,这三个民族分别为0.90、1.23和1.67,均低于更替水平。达斡尔族的总和生育率更是低于1.0,虽然2000年人口普查数据的漏报问题较为严重,即使把漏报的数据因素考虑在内,这几个无严格生育政策限制的民族尤其是达斡尔族和鄂温克总和生育率高于更替水平的可能性也不是很大。通过2010年人口普查数据对达斡尔族生育水平进行间接估计发现,各年的总和生育率均在1.10~1.45之间,最高值也没有超过1.5。

从以上几个民族妇女曾生子女情况也可以发现,在较为宽松的政策条件下,妇女的平均活产子女数依然是持续下降,并且在2000年和2010年均低于汉族妇女。

图2 达斡尔族、鄂温克族、鄂伦春族、汉族妇女平均活产子女数变化情况

通过调查数据、间接估计的总和生育率、平均活产子女和计划生育政策宽松少数民族生育状况的变化来看,中国少数民族人口生育转变已经完成,即便是生育政策规定很宽,由于受社会经济发展等其他拟制生育因素的影响,少数民族的生育水平也发生了根本性变化。

四、生育转变过程中的主要问题

1.超低生育水平问题

在生育转变过程中,生育水平持续下降,如进入超低生育率阶段,也将带来一系列问题。有研究表明,一个国家的总和生育率长期低于1.3,将会带来一系列影响深远的后果,诸如人口规模缩减、人口老龄化加剧等问题[7]。

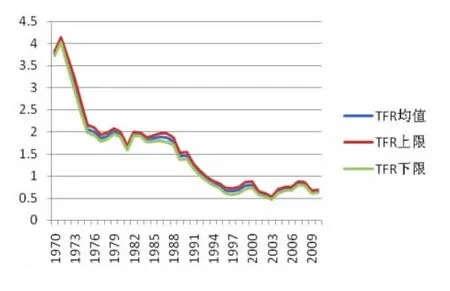

从2000年第五次人口普查公布了分民族的总和生育率数据,朝鲜族、俄罗斯族、达斡尔族、门巴族、锡伯族的总和生育率低于1.0,即使考虑到人口漏报的因素,这一生育水平也需要引起重视。其中生育水平最低的朝鲜族总和生育率仅为0.70。以朝鲜族为例,根据几次人口普查数据的间接估计结果分析朝鲜族的生育水平变化历史,可以看到朝鲜族育龄妇女生育转变的过程(见图3)。具体地,朝鲜族的生育水平在20世纪70年代中期即已经低于更替水平,而后长期稳定在1.8~2.0之间接近15年,而后在1990年代继续降低到1.0以下。

图3 朝鲜族妇女总和生育率变化情况

图4 2000年汉族、维吾尔族、朝鲜族年龄别生育率

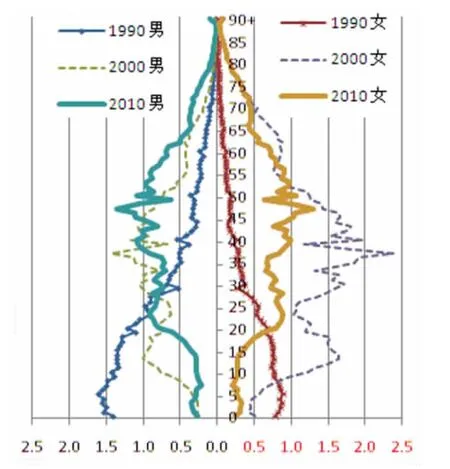

生育率下降是一个复杂的过程,是经济、政治、社会、文化、心理等多种因素综合作用的结果。生育水平下降的原因是多方面的,从图4可见,朝鲜族妇女的生育模式明显有别于其他民族,年龄别生育率低,峰值生育年龄高。另外,朝鲜族在改革开放后流动人口比例增加,而流入地不仅仅限于国内,国际流动比例也较高,从下图的人口年龄金字塔可以发现,与2000年相比,2010年朝鲜族育龄妇女比例大幅度降低,已经对人口再生产产生影响。

仅从人口结构本身来看,长期的超低生育水平和人口国际流动,朝鲜族的年龄结构发生很大改变。1990年朝鲜族的年龄结构虽然女性比例偏低,但总体呈现以少儿人口为主的结构,0~14岁人口占34%;2000年,14岁以下人口比例降低,但劳动年龄人口占比重非常大,而到2010年,少儿人口比例严重失调,0~14岁人口仅占8.39%,65岁及以上人口占11.27%。

图5 朝鲜族年龄结构金字塔

另外,有研究者运用相关数据分析了吉林省朝鲜族妇女总和生育率的变化,由20世纪40年代的5.18,上升为50年代的5.90,60年代的总和生育率下降为4.60,进入70年代又进一步下降到2.51,而且从1974年开始的总和生育率(1.89)降至生育更替水平以下,此后的每个年度都始终保持在1.90左右的低水平,1981年又降至1.79。全国朝鲜族妇女的总和生育率,也由1981年的1.91降至1986年的1.85,为全国56个民族中最低者[5]。

田野调查的资料也证明了这一结论,延边朝鲜族作为边疆地区的少数民族,享有充分的二胎生育的政策空间,但20世纪90年代以来,一胎生育极其普遍,正常政策生育空间内的二胎生育现象逐渐减少[8]。为了刺激生育,当地政府通过政策推动和宣传引导民族人口生育。尽管享受国家和地方政府的各种鼓励政策,延边朝鲜族人口生育始终处于一胎生育为主的状态。

朝鲜族妇女的超低生育水平问题提醒我们要注意中国还有一些较低生育水平的少数民族,也需要警惕低生育率陷阱的存在。汉族的总和生育率如果不考虑漏报因素,在2000年就已经低于1.3,考虑漏报因素,也在更替水平以下,如果继续下降也需要密切关注和监测低生育陷阱的出现。此外,一些发达省份的生育水平在1.0以下,如果生育政策放宽,生育水平是否也会如朝鲜族一样无法回升也需要加以考虑。

2.出生人口性别比异常问题

生育转变不仅仅是生育水平的下降,“一个完整的生育转变的概念也应体现这三个方面,而不应该只说成是一个从高生育率到低生育率的过程。因此,个人是否彻底全面地实现了生育转变也需要从数量、时间和性别三个方面去考察,提出三个标准,即要实现从多生到少生、从早生到晚生、从性偏好到无性偏好的转变只有这三条都实现了,我们才能称一个人口全面地完成了它的生育转变过程”[9]。由于缺少分民族年龄别生育率的相关数据,所以,无法完成对于生育时间和生育模式的分析,仅能从数量和性别两方面讨论生育转变。

研究发现,从20世纪80年代初期汉族出生人口性别比就开始处于偏高状态,并在80年代末、90年代初开始持续攀升。而少数民族的出生人口性别比在1989年以前一直是很正常,1989年以后超出正常值上限,进入偏高状态,与汉族人口一样也保持持续升高的态势[10]。

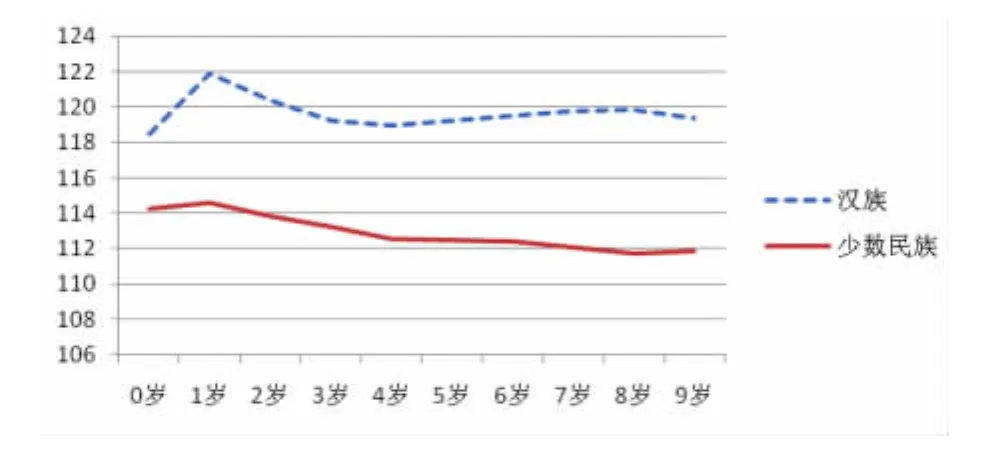

从少数民族出生性别比的升高趋势来看,少数民族整体上持续升高趋势没有发生改变。2000年第五次人口普查相比,少数民族出生人口性别比为111.93,到2010年上升为115.68,而汉族则是由121.1继续上升到123.76,也就是说,虽然汉族和少数民族的性别比都是高于正常值,但是十年间汉族的出生人口性别比上升趋缓,而少数民族则依旧处于上升态势。

图6 汉族与少数民族0~9岁性别比

考虑到出生人口漏报等原因,同时也进一步确认不同民族出生性别比的发展过程和发展趋势,以0~9岁儿童性别比的变化来对出生人口性别比的状况提供佐证。汉族和少数民族4岁以下各年龄的人口性别比同样高于正常值,少数民族人口的1岁组和2岁组都在114左右,汉族1岁组性别比达到121.91,其他年龄组也在119左右,汉族和少数民族0岁人口性别比都明显低于1岁人口性别比,考虑到“六普”出生人口漏报等方面的因素,可以进一步断定,少数民族出生人口性别比的实际水平应该不低于112,汉族的性别比应该在119左右。

五、讨论与建议

计划生育政策已经实施超过三十年,对控制中国人口数量起到了很大作用,但也随之带来一系列问题,调整完善计划生育政策的呼声一直存在。不过有一种观点对目前生育水平是否真的如人口普查数据公布的那么低持怀疑态度,同时担忧放开政策会引起生育水平反弹。由于少数民族多数实施的是有别于汉族的生育政策,分析其在不同政策背景下生育转变过程,有助于研究不同生育政策下的人群的生育水平变化情况。

研究发现,少数民族生育转变开始于20世纪70年代,在没有专门的计划生育政策约束情况下,少数民族生育水平迅速下降,虽然降低幅度低于汉族。在1982年提倡少数民族计划生育、1984年推行计划生育政策后,少数民族的生育水平从4.0左右降低到更替水平,而后在接近更替水平左右保持稳定。少数民族的生育政策在相对宽松的条件下并没有超过更替水平,所以对中国计划生育政策放开二胎会引起生育水平的大幅度反弹的担心是没有道理的。

少数民族所在区域和人口规模不同,生育政策也有很大差别,以实行了较为宽松的生育政策的达斡尔族为例,其目前的生育水平也是在1.0~1.5之间,并没有无限制地升高。

在生育转变过程中,生育水平下降的过程中也存在一系列问题,一是生育水平持续下降带来的超低生育水平问题。少数民族中生育水平最低的朝鲜族的生育转变在20世纪80年代之前就已经低于更替水平,但是生育水平并没有保持稳定,而是继续下降,到2010年已经长达20年低于1.0,各项鼓励措施并没有使生育水平反弹,对于人口结构等产生非常大的影响。朝鲜族的生育水平与中国的一些发达省份非常接近,低生育水平陷阱问题不容忽视。生育水平下降带来的另一个问题是出生性别比偏高问题,快速的生育水平降低与传统生育观念依然存在之间的矛盾是中国除个别民族外多数出现出生性别比高于正常值的问题。

从调查数据、运用人口普查数据间接估计的总和生育率、平均活产子女和计划生育政策宽松少数民族生育状况的变化等不同角度分析,都证明中国少数民族人口生育转变已经完成,即便是生育政策规定很宽,由于受社会经济发展等其他拟制生育因素的影响,少数民族的生育水平也发生了根本性变化。未来在稳定低生育水平的同时,警惕低生育水平陷阱、治理出生性别比偏高等问题将是人口工作的重点。通过少数民族人口转变过程的分析也从另一角度证明在社会经济持续发展的今天,放宽生育政策不会引起反弹,反而是超低生育水平的出现提醒我们需要抓住时机,及早完善生育政策,解决人口结构变化带来的一系列问题。

本文的研究主要是根据人口普查数据进行间接估计,可能会由于数据质量的原因影响了对于生育水平的判断,但是把间接估计的结果作为生育水平的下限分析也能从一定程度上反映当前生育水平的现状。另外,由于第六次人口普查分民族分年龄生育数据暂时无法获得,关于少数民族生育水平变化的具体过程还需要进一步的分析。

表3 三次人口普查汉族与少数民族出生人口性别比对比

[1] 李建新,涂肇庆.滞后与压缩:中国人口生育转变的特征[J].人口研究,2005,(3):18.

[2] 尹文耀,钱明亮.中国生育率转变的人口自效应研究[J].浙江大学学报:人文社会科学版,2010,(6):44.

[3] 李建民.中国的生育革命[J].人口研究,2009,(2):3.

[4] 陈友华.关于生育政策调整的若干问题[J].人口与发展,2008,(1):21.

[5] 张天路.中国少数民族人口政策及其转变[J].人口与经济,1985,(5):27-31.

[6] 王广州.年龄别生育率与总和生育率间接估计方法与应用研究[J].中国人口科学,2002,(3):72.

[7] 张羽.走向低生育率——欧洲国家低生育率问题研究[J].江苏社会科学,2007,(S1):73.

[8] 朴美兰.延边朝鲜族人口多胎生育行为及人口学后果[J].延边大学学报:社会科学版,2009,(2):115.

[9] 顾宝昌.论生育和生育转变:数量、时间和性别[J].人口研究,1992,(6):2.

[10] 张丽萍.八十年代以来我国少数民族出生人口性别比与生育水平变化的历史回顾[J].人口与经济,2006,(5):68.