模型词性论

杨光荣

(四川大学文学与新闻学院,四川成都610064)

词性在句法和词性理论在句法理论中处于一种节点位置,词性现象和词性理论涉及词义(词单位语义)的取值问题和句义(句单位语义的复合与构式语义)的组合问题,因此,词性和词性理论问题的深入探讨是十分重要的,本文拟就词性和词性理论提出一些常规思维(经验思维)之外的见解,以就教于方家。

“词性现象”是指呈现在研究者面前的未经处理过的词性事象,“词性事实”是指经过研究者处理后的词性样态。“词性理论”是指研究者处理词性现象的一种理论策略,这种理论策略有经验理论策略和非经验理论策略之分,因此,词性理论也就相应的有经验词性理论和非经验词性理论之分。本文拟以词性的非经验理论为主,兼顾并注意和经验词性理论的衔接。

“模型词性论”是有关词性和词性理论的新探索,亦可以说是一种新的见解、新的说法。这种新说的萌芽大概肇始于2010年5月黎锦熙先生诞辰120周年纪念会上《现代分析哲学视野中的句本位语法——为纪念黎锦熙先生诞辰120周年而作》[1]一文。模型词性论的宗旨就在于解释发生在词性和经验词性理论研究领域的纷争,并在前人的基础上提出自己的见解,以期推进词性和词性理论领域的研究,并将经验词性理论提升到理论词性理论的水平。

一 模型词性论

(一)模型词性论的界定及其组成

关于模型论语义学的直观背景,逻辑语法学家方立介绍说:“同一个句子用在不同的情景中,它的取值很可能是不一样的,有时为真,有时为假。在孤立的情况下,我们也能理解一个句子的意义,这是因为我们知道一个句子取真的条件,只是它不能为我们提供任何有用的信息。这也就是说在实际使用语言时,一个人说了一句真话还是一句假话都只是相对于一种特定的情景。因此,在验证一个句子是真还是假时应当把说话的情景交代清楚。模型所起的作用就是反映说话的情景。一个情景总会涉及一些人和物以及它们之间的关系,模型的任务就是要描述这些人和物以及它们之间的关系。为了取得描述上的严谨性,一般用集合论构造模型,数学模型这一概念也就由此而生。”[2]6方立关于逻辑语义模型的这段直观描述,尽管是经验的,但是却拿捏得比较准确,也便于经验语言学家理解,这是我们引用的原因所在。本文所提出的“模型词性论”就源自于波兰数学家、数理逻辑学家塔尔斯基的模型论语义学。

模型词性论,就是指有关词性的一种模型理论。句子的真与假取决于句子成分——词单位的语义取值,词单位的语义取值又决定于词的取性——“外延词性”和“内涵词性”,因此,逻辑语义模型可以映射为词的词性模型,即是说,词的词性模型来自于逻辑语义模型。

外延词性和内涵词性属于词性的逻辑类别,和语言中词单位的词性的语法类别既有联系又有区别。语法词性是逻辑词性的表征,逻辑词性是语法词性的决定因素,或者说语法词性是逻辑词性的映射和标记。外延词性对应着外延词和外延词义,内涵词性对应着内涵词和内涵词义。

如果用抽象一点的话来解释,一个人的说话或言说行为总是有着一定立场或者背景的,这个立场或者背景包含着一定的所针对的对象,和对象之间的关系。“所针对的对象”总是用一定的词单位或大于词单位的语言单位来表征的,这种单位具有指称性;“和对象的关系”同样是用词单位或大于词单位的语言单位来表征的,这种单位具有谓述性。具有指称性的单位在语言上表现为名词、代词或名词性的短语,具有谓述性的单位在语言上表现为动词、形容词或动词性、形容词性的短语。这就是模型词性论的直观背景。

除了联结词(例如“且”、“或”、“如果…,那么…”等)之外的词单位,从理论上讲,任何一个词的逻辑词性都是外延词性和内涵词性的结合,可以表征如下:

词的逻辑词性={外延词性,内涵词性}

但是在词典或字典中,词的逻辑词性却有着三种分布形态,一种是“外延词分布形态”,主要表现为名词、代词,另一种是“内涵词分布形态”,主要表现为动词、形容词、副词,还有一种是“外延词-内涵词合一形态”,表现为既是名词又是动词或既是名词又是形容词,就是通常所说的词的兼类现象。如此,词的静态词性或词典词性就与词的动态词性或句子词性产生了“一致”与“不一致”的情况。如果词的静态词性或词典词性与词的动态词性或句子词性一致,由此种现象引申而出的词性理论就叫做“词有定类”说,这种词性理论也可以叫做“词性绝对论”;如果词的静态词性或词典词性与词的动态词性或句子词性不一致,由此种现象引申而出的词性理论就叫做“词无定类”说,这种词性理论也可以叫做“词性相对论”。词性绝对论和词性相对论属于经验词性理论中的两种不同理论。

如果参照模型论语义学的思路,把词的静态词性或词典词性视为一种情景,把词的动态词性或句子词性视为一种情景,并且把这两种情景抽象为一种集合论模型,这种词性的抽象模型正好和逻辑语义的模型是等价的。把逻辑语义的模型加以转换,就是逻辑词性的模型。这种以模型为词的“取性”标准的理论,就叫做“模型词性论”。

在言说中用来表征“所针对的对象”的词或大于词的单位,就构成了“论域”;如果把用来表征“和言说对象的关系”的词或大于词的单位予以抽象,就构成了“赋性函数”。模型词性论就是由词的“论域”和“赋性函数”所组成的数学模型。这一数学模型也可以叫做逻辑模型,因为集合论既是属于数学范畴的东西,也是属于数理逻辑范畴的东西,这就是本文把“模型词性论”作为词性理论的逻辑基础的原因所在。从这一点出发,模型词性论既是词性理论的逻辑基础,同时也是词性理论的数学基础。

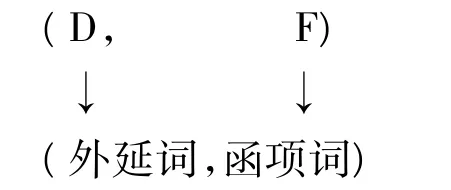

模型词性论可以形式化地表征如下:(D,F)

D是“论域”,其作用就在于给定表征言说对象的词单位或大于词单位的语言单位,是由名词、代词或名词性短语构成的集合,这个名词、代词或名词性短语集合包含语言中用来指称对象的一切名词、代词或名词性短语;F是“赋性函数”,其作用就在于给“论域”中的名词、代词或名词性短语指派外延词性以及给自身指派内涵词性,并确定名词、代词或名词性短语和赋性函数的关系。

模型本来是逻辑语义学的术语,是用来验证句子的真与假的,但是这一逻辑语义学领域的模型却可以推广到词性领域,因为句子中词的词性的确定是由句子的逻辑语义来决定的,即是说,句子中词的词性在表面上由词的形态或句法功能决定,但是在深层却是由句子的逻辑语义来制约的,因为句子的作用在于表情达意,离开了表情达意,句子便不存在了。再者,从世界范围的语言来看,不管是“非分词语言”也好,还是“分词语言”也好,不管是形态贫乏的孤立语也好,还是形态丰富的屈折语、黏着语也好,它们的功能就在于表情达意。确定语言的静态词性是要依靠词的形态和词的句法分布的,同样,确定词的动态词性除了依靠词的形态和句法分布之外,还要依靠词的词性模型。词的词性模型是一个动态体系,是由词的静态词性模型映射而成的,可以形式化地表征如下:

“外延词”和“内涵词”是我们在《现代分析哲学视野中的句本位语法》[1]一文中所提出的一对术语。外延词和内涵词,其中的“外延”和“内涵”是数理逻辑的一对术语,“词”是语言学的术语,因此,外延词和内涵词就是数理逻辑和语言学的合璧词。这一对合璧词的提出,不是故弄玄虚,玩什么词语游戏,而是有着坚实的事实基础和理论依据的。“外延”可以和传统训诂学的“类义”对接,“内涵”可以和传统训诂学的“核义”对接,因此,“外延词”和“内涵词”可以分别置换为“类义词”和“核义词”,即是说,“外延词”等价于“类义词”,“内涵词”等价于“核义词”。要指出的是,“外延词”和“类义词”、“内涵词”和“核义词”都是用来描述语言中的静态单位的,这是对除了联结词之外的所有语言单位的新的分类。非句子语境中的外延词和内涵词要想进入句子这一语用的最小单位,就要分别映射为句子语境中的“外延词”和“函项词”。这就是说,基本的句境(句子)是由“外延词”和“函项词”所组成的,可以用通行的逻辑形式表征如下:

函项词(外延词)

这是句子的基元形式或者叫做句子的原子公式。在这一逻辑形式中,外延词可以为“0”,即可以不出现,但是不能为空,即不能为“∅”;函项词不能为“0”,即不能不出现。

我们可以把“句子”视为一种算子,叫做“句境算子”,相应的,句境算子的另一面便是“非句境算子”。这两个算子的设立,就分别给出了“外延词”和“内涵词”、“外延词”和“函项词”的存在空间以及事实基础和理论依据。

至于词性模型“(D,F)”和“(外延词,函项词)”的关系,可以表征如下:

可以看出,外延词就相当于论域D中的个体词,函项词就相当于赋性函数F,如此,我们就成功地把词的词性模型和句子(命题)的真与假对接起来。由此看到,句子(命题)的真假和词的词性是有着密切联系的。

通俗地讲,一个词如果在句境中处于外延词的位置或分布于外延词词位,它的词性就会选择指称性,在词形表现上就是名词、代词或者名词性的单位;一个词如果在句境中处于函项词的位置或分布于函项词词位,它的词性就会选择谓述性,在词形表现上就是动词、形容词或者具有动词性、形容词性的单位。

(二)模型词性论的工程化及其相关操作术语

模型词性论是一个总的理论框架,属于理论词性理论的范畴。如果仅仅有这一理论框架,还不便于用来解释词性现象的种种疑惑或纷争,因此,应当引入另外一些新的操作术语,以便把模型词性论加以工程化,从而达到可操作的程度。这些术语主要有:

1.孤立词性/孤立词义

所谓“孤立词性/孤立词义”,是指在分词语言中,词单位处于孤立状态或非句境状态下所表现出的词性及其词义。如果从理论上讲,任何一个词单位,其孤立词性都是双性的,即一词兼具外延词性和内涵词性,相应的,其词义同样兼具外延词义和内涵词义。事实上,在人们的一般印象中,有名词、动词、形容词之分,例如人名、地名的孤立词性一般就是外延词性,其词义一般也是外延词义,这里的外延词义就是指向外界的对象;动词、形容词的孤立词性一般就是内涵词性,其孤立词义一般就是外界一类对象的行为或性状。

2.句境词性/句境词义

所谓“句境词性/句境词义”,是指在分词语言中,词单位处于句子语境状态下所表现出的词性及其词义,根据弗雷格的语义组合原则,词单位一旦进入句子语境状态,就要分别进入“指称性/谓述性”的框架之中,以便于表述和交流。至于为什么句子语境状态和“指称性/谓述性”框架发生联系,我们目前的解释是,“句子”就是一种运算单位,它相当于数学中的公式,这个公式就是由“指称性/谓述性”构成的,“指称性”承担着被计算者的角色,“谓述性”承担着计算的角色,即“谓述性”是计算符,是算子。即以“2+3=5”来对比,“2”和“3”分别代表被计算者,“+”代表计算符;“2+3”就相当于一个句子,“=5”对于自然语言来说,是赘疣。事实上,“2+3”中就蕴含着“5”。

如此一来,“句境词性/句境词义”的作用就是形成“句子”这一运算单位,要形成“句子”单位,“句境词性/句境词义”的作用就是在于指派不同的词或者同一个词在“句子”中分担不同的角色即分担指称性/谓述性,或被计算者/计算符的角色。比如一个著名的例子“他比雷锋1还雷锋2”是句子,在词典中,只收录一个人名“雷锋”,即雷锋的孤立词性是名词,雷锋的孤立词义是指历史上的一名解放军战士,此外并没有其他解释。在句子“他比雷锋1还雷锋2”中,“雷锋”出现了两次,按照结构主义语法的观点,就是分布的不同。正因为“雷锋”一词的分布不同,所以“雷锋1”、“雷锋2”的意义不同,其实,这只是看到了表面,“雷锋1”、“雷锋2”的意义之所以不同,是因为要构成“句子”这一运算单位,就必须有“指称性/谓述性”这一结构,因此,词典中的孤立的“雷锋”,一旦到了句子中,就在“句境词性/句境词义”作用下,其孤立词性/孤立词义发生了变化,即“雷锋1”仍然担任孤立词性/孤立词义的职能,“雷锋2”担任句境词性/句境语义的职能,即“雷锋2”具有了内涵词性和内涵词义。从理论上讲,凡是人名,都可以形成“他比雷锋1还雷锋2”式的句子,其他类似的句子,如“他比黄世仁1还黄世仁2”、“他比南霸天1还南霸天2”等。

3.外延词品/外延词义、内涵词品/内涵词义

所谓“外延词品/外延词义”,是指词单位具有外延品相和外延词义,外延品相是表,外延词义是里,二者表里合一,是一个硬币的双面。“内涵词品/内涵词义”是指词单位具有内涵品相和内涵词义,其关系如同“外延词品/外延词义”。之所以要设立这两对术语,目的是用来描写词单位或其他语言单位的句品相/句品相义,可以表征如下:

从理论上讲,实词都具有两个句品相和两个句品相义。

4.外延词/内涵词

所谓“外延词/内涵词”,是指其孤立词性和孤立词义分别为外延词品和外延义、内涵词品和内涵义的词单位,这是词的逻辑类别。英语中的词单位,名词一般是采取了外延词的形式,动词、形容词、副词一般是采取了内涵词的形式。

外延词和内涵词的构造如图1、图2:

图1 外延词的二维构造图

图2 内涵词的二维构造图

如果一个词处于孤立状态,其构造是三维的,即由“词音”、“外延义”、“内涵义”三部分所组成,如图3:

可见,词单位在未进入运算状态和进入运算状态后,其结构是不同的。词单位在进入句法语境后,其词品相和词品相义会发生转换,表征如图4:

图4 词单位的品相和品相义变换矩阵图

可以看出,一个词,在它未进入句境之前,是一身而兼四任,即同时具有“外延品相/外延品相义”和“内涵品相/内涵品相义”,如果用集合论表示,即:一旦该词进入句境,该词就具有两种形态,一是或者采取“外延品相/外延品相义”的形态,二是或者采取“内涵品相/内涵品相义”的形态,二者必居其一。这种在不同的位置分别采取“外延品相/外延品相义”和“内涵品相/内涵品相义”的形态,就是句法构造的机制。这几对合璧术语既有内在的联系,又各司其职。

二 模型词性论和词性绝对论、词性相对论的变换问题

(一)模型词性论和词性绝对论的变换

前边已经提到,由词的静态词性或词典词性可以引出“词有定类说”,这就叫词性绝对论。“模型词性论(D,F)”在一定条件下可以转化为词性绝对论,表征如下:

非句境算子(D,F)

这即是说,当一个词未进入句子中,其词性是有定类的,尤其是形态丰富的语言更是如此;即使是类似于汉语那样的孤立语,一个词在未进入句子中时,词的词性归属也是大致有定的。

“非句境算子(D,F)”这一模型,可以叫做“孤立词性及其赋性模型”或“孤立词义及其赋义模型”,这是一种词有定类的模型,也可以叫做词性绝对论模型或非句境词性论模型。

(二)模型词性论和词性相对论的变换

由词的动态词性或句子词性可以引申出“词无定类说”,这就叫做词性相对论。“模型词性论(D,F)”在一定条件下可以转化为词性相对论,表征如下:

句境算子(D,F)

这即是说,一个词在进入句子后,打破了词在孤立状态下的词的定类格局,产生了词的新的定类格局,这就叫做词性相对论。所谓词性相对论,是指词的词性由于词进入句子中而发生了变化。要指出的是,词在进入句子后,同样也是“词有定类”的,不过句子中的词有定类和非句子中的词有定类,其类别有时是一致的,有时又是不一致的。几十年来的词性理论之争,其争论焦点并不在一个平台上。

“句境算子(D,F)”这一模型,可以叫做“句境词性及其赋性模型”或“句境词义及其赋义模型”,这同样是一种词有定类的模型,也可以叫做词性相对论模型或句境词性论模型。

如果消去“非句境算子”和“句境算子”,词性绝对论模型“非句境算子(D,F)”和词性相对论模型“句境算子(D,F)”就统一于模型词性论“(D,F)”。

三 模型词性论的数学性质及其解释力

本文开头已经提及,模型是一种数学理论和数理逻辑理论,因为按照弗雷格、罗素和怀特海的逻辑主义数学立场,数学是可以化归为逻辑的,因此这里的模型词性论的数学性质也就是模型词性论的数理逻辑性质。

(一)模型词性论的集合论性质

模型词性论是词性绝对论和词性相对论的统一。如果把模型词性论作为一个扩集,那么词性相对论和词性绝对论就分别是该扩集的子集。模型词性论这一扩集的性质同时也为词性相对论和词性绝对论这两个子集所拥有。这就是模型词性论和词性绝对论、词性相对论之间变换关系的数学依据。

前边已经提到,模型词性论就是一种数学模型“(D,F)”,这一数学模型还可以表示为下列形式:

(D,F(d))

D在这里表示论域中的外延词,F(d)则表示论域中外延词d具有性质F,即表示内涵词,如此,模型(D,F(d))就转换为一个新的集合——外延词-内涵词集合,简称“外延-内涵词集”。这一外延-内涵词集是一个静态模型,表示语言中除联结词之外的其他词项类型。如果外延词-内涵词集合(D,F(d))在存在形态上显示为(D,F(0)),即内涵词F(0)不出现,则D中的外延词就表征为名词或名物词。如果外延词-内涵词集合(D,F(d))在存在形态上显示为(0,F(d)),即论域中的外延词不出现,则F(d)中的内涵词就表征为谓词,或者是动词、或者是形容词。

如果把外延词 -内涵词集合(D,F(d))中的“词形(词的音形)”抽掉,该模型就转化为一个二维语义模型——外延义-内涵义模型(外延义,内涵义)或(外延义,F(外延义))。

这就是说,模型(D,F)不仅仅是一个词性模型,如果往下推,由它可以导出联结词以外的词项模型——(外延词,内涵词),还可以进一步往下推,导出一个词项的二维语义模型——(外延义,内涵义)模型。

如果由模型(D,F)往上推,可以按照数学递归原则构造出句子这一语用的最小单位以及由简单句复合而成的复合句,乃至大于复合句的句列。关于由模型(D,F)构造出简单句的情况,我们拟在下面予以介绍。

(二)模型词性论的数学递归性质

如果把句境条件下的模型词性论和非句境条件下的模型词性论加以统一,如果从数学递归的角度来看,模型词性论自身具有数学上的递归性质,表征如下:

a.设个体是基元外延单位(w1),赋性函数是基元函项单位(F1),则个体基元单位和函项基元单位复合为一个句法基元单位(F1(w1))。

b.如果把基元句法单位视为一个外延单位(F1(w1)),则其赋性函数就是二级函项词,并与基元外延单位(F1(w1))形成一个新的二级复合句法单位(F2(F1(w1))2)。

c.除了以上a、b以外,其他的都不是句法单位。

举例来说,“大枣红了。”就是按照数学递归原则构造而成的。“枣”是一个基元外延单位,指向外界的果木果实实体;“大”是一个基元内涵单位,则“大(枣)”就是一个非句境句法单位。如果把“大(枣)”看做一个新的外延单位,指向外界果木实体的果实成熟样态,则“红”就是一个二级内涵单位,是最基本的句境赋性函项词,与“(大(枣))”共同复合成“红(大(枣))”;表示完成体的助词“了”,可以视为一个表示完成体的算子。可见,“大枣红了。”是按照数学递归原则经过多次复合而成的。

(三)词性模型论对构式语法的构式单位和构式的解释——统一于数学递归

近年来,语法学界盛行“构式语法”,关于构式语法的界定,目前并没有统一的解释。我们在这里根据模型词性论提出对构式语法的看法,将构式语法统一于数学递归,可以促进构式语法的研究。

其实,构式语法就是把“语法单位”和“语法结构”拆分开来,认为语言中存在着一个独立于语法单位的“语法构式”。这种思路的实质是把语法单位和语法结构强行拆分的结果,很可能形成“单位”和“构式”之间的新的二元之争。如果从数学递归的角度来看,是可以把“语法单位”和“语法构式”统一的。从数学模型(D,F)来看,D中的个体就代表构式语法中的单位,简称为“构式单位”;F就代表构式语法的构式,简称为“构式”。语法中的抽象结构是可以提取出来加以研究的,但是要注意语法构式和语法单位之间的有机联系及其统一性。

四 词性的一元运算性质

词性问题,如果从数学的角度来看,实际上是一个运算问题,属于一元运算。

运算定义:“设S是集,m为自然数。由集Sm到S的函数f称为定义在S上的m元代数运算。当m=1时称为一元运算,当m=2时称为二元运算。例如,在实数集R上,将x映为-x是R到R的函数,因此是R上的一元运算。类似地将Y映为|Y|也是R上的一元运算,而加法+与乘法x是二元运算。除法x/y,由于y≠0,因而不是R2到R的映射,也不是代数运算。在一般代数系统中,所讨论的代数运算大多是一元与二元运算,但从理论上,代数系统中可以讨论任意的m元运算。在有的代数系统中,只有一种代数运算,有的有两种代数运算或者更多,随代数系统的不同而不同。习惯上常常用+、-、· 、﹡、Δ、∩、∪、^、ˇ、◦等表示二元代数运算,而且将函数值 ◦(x,y)写为 x ◦y。”[3]73

在自然语言中,外延性指称构成代数的载体,是我们处理的总体,用w来代表,表示一种抽象集。m为自然数,由集wm到w的函数f称为定义在w上的m元运算。

在自然语言中,有一元运算和二元运算两种,一元运算就是从函项词算子到外延性指称的映射,二元算子就是联接两个外延性指称的算子。除此以外还有其他一些依托于自然语言的运算类型。

五 余论:经验词性理论之争的消极意义和积极意义

(一)经验词性理论之争的消极意义:是一种盲人摸象之争

经验词性理论之争的性质就是盲人摸象之争,争论双方没有什么对错之分,都是在一定条件下的正确。盲人摸象之争,可以表述如下:

a.一个盲人只摸到大象的肚皮,未摸到大象的其他部位,断言:大象是一堵墙。

b.另一个盲人只摸到大象的大腿,未摸到大象的其他部位,断言:大象是一根柱子。

c.第三个盲人只摸到大象的象牙,未摸到大象的其他部位,断言:大象是一个锥子。

盲人摸象的比喻易懂,其偏颇之见也比较易于克服,但是要看到经验词性理论之争和盲人摸象之争的类似之处,却不太容易,因为你得知道经验词性理论的绝对词性论和相对词性论背后还隐藏着更为抽象的统一的理论。

(二)经验词性理论之争的积极意义:在于导出了模型词性论

语法学界的经验词性理论之争,其本质没有对错之分,但争论的双方都以为真理在自己手中,事实上,真理既在自己手中,也在对方手中。词性绝对论和词性相对论,看似两个对立的观点,看似水火不相容,实质上二者是可以调和的。如果站在一个更高的层次上来看争论双方的观点,可以把这种看似不相容的观点统一于一个更为抽象的理论框架之中——模型词性论,而这仅仅凭借具象的身心体验和与之相应的经验理论似乎是难以做到的。因为具象的身心体验感知于心,发于身,易于领会,这是属于现象学的范畴,但是要把这具象的现象学事象表述为较为精准的话语,传之于他人,为他人所领会,类似于胡塞尔的底蕴似乎是必不可少的。

尽管从经验词性理论之争导出了模型词性论,但是这个代价太大了,这个对错之争迟滞了语法学的发展速度。如果大家潜心研究,多一些语言学之外例如数学、数理逻辑、生物学、物理学、分析哲学、符号学等领域的知识,多一些换位思考,少一些“专家语法”视阈的一隅之见,抱着宽容的态度,那结果又会怎样呢?就语言学界而言,这种盲人摸象之争的类似争论尚有经验思维领域的“独特性和普遍性(个性和共性)”之争、“人文性和科学性”之争以及“汉字和汉语”之争,等等。唉!但愿悲剧不要再上演了。

[1]杨光荣.现代分析哲学视野中的句本位语法——为纪念黎锦熙先生诞辰120周年而作[J].湖南大学学报:社会科学版,2011(4):65-69.

[2]方 立.逻辑语义学[M].北京:北京语言文化大学出版社,2008.

[3]吕家俊,朱月秋,孙耕田.布尔代数[M].济南:山东教育出版社,1982.