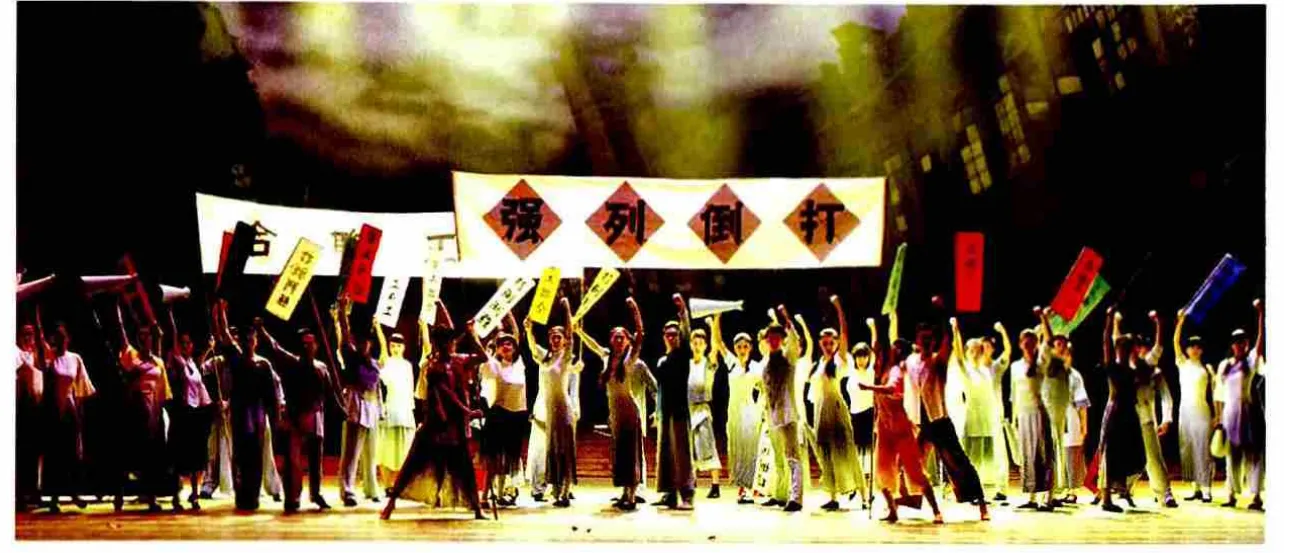

舞剧《三家巷》服装设计创作谈

程 钧

(中央电视台,北京 100859)

舞剧艺术与其他戏剧艺术一样,要把静态的文本最终成功呈现在舞台上,需要编导、演员、舞美、灯光、服装、化装等各个部门在原作的基础上进行二度创作,通力合作才能完成。

笔者从事电视服装造型创作及舞台造型设计工作20多年,曾为多部儿童剧、话剧、音乐剧、舞剧做过服装设计,并担任过中央电视台春节晚会、第29届奥运会、上海世博会、第11届全运会等多项大型活动开闭幕式的服装设计工作。每一次创作都是自我突破的过程,通过创作不断积累经验、完善自我。舞台艺术形式虽种类繁多,但其中贯穿着造型艺术共通的审美原则和创作技巧。笔者现结合舞剧《三家巷》的具体案例,与各位同仁分享服装设计创作的心得和体会。

1 舞剧《三家巷》概况

该剧改编自欧阳山的同名小说,以上个世纪20年代发生在广州的省港大罢工、广州起义等历史事件为背景,通过周、陈、何三个家庭的变化、矛盾和斗争,发挥舞剧的叙事功能和肢体语言特征,真实、生动、历史地展现了一个时代的发展进程,以及青年人对各自人生道路的选择。剧情主线是周炳和区桃的思想觉醒与纯真爱情,副线是陈文婷、何守仁、陈万利、使妈、阿仔等人物构成的社会关系。

该剧具有浓郁的广州地域文化特色。舞台美术设计突出了三家巷民居的建筑特色、广州除夕花市的市井风貌、荔枝湾湖畔乞巧夜等场景,为剧情的表现提供了实用而又颇具美感的舞台依托。音乐中增加了高胡演奏,在交响化的处理中体现了广东的传统音乐元素。表演方面也融入了本地特色的民族舞,比如区桃的一段单人舞就源于广东民间《乞巧》的舞段。

在熟读剧本的基础上,笔者的创作设计从“表现人物性格、烘托戏剧气氛、展现所处时代和地域特点、调节舞台色彩”等方面入手,以现实主义的手法为基础,虚实结合,选取了色彩鲜明的“广绣”、木屐、宽裤脚等广东地域特色元素,以视觉化的笔调对岭南风情加以描画。

舞台剧创作具有人物多样化的特点,这是对服装设计师人物造型能力的极大考验。笔者为该剧共设计各种服装300多套,所有服装都从剧情的主题、剧本内容和人物的性格需要出发,在体现浓郁的时代、地域特点的同时,亦考虑到舞剧体裁的限定性,将如何有助于强化舞蹈的表现力作为创作的出发点。

2 特定的剧情和人物性格决定服装款式

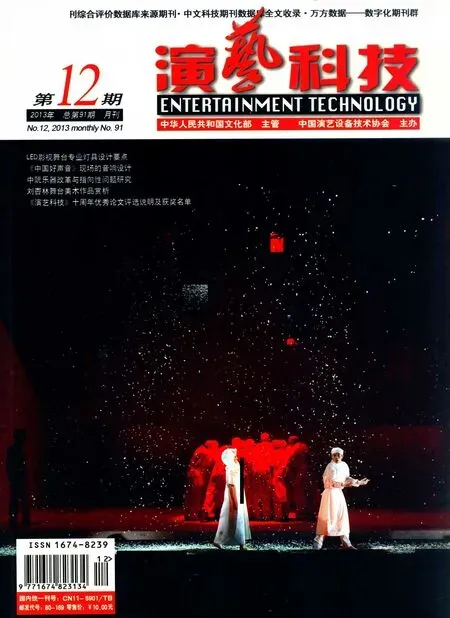

舞剧的服装,是舞剧“表情”中极其重要的一环,因为受制于“可舞性”,就要求服装设计师具有将动作与形态进行完美结合的创作思路。因此,该剧在服装款式的设计方面,牢牢锁定剧情及人物个性的需要,着力探求符合人物身份和性格的视觉表达形式,同时又能突出人物的“可舞性”特点。该剧中有虚实结合的主要人物,有相对写实的革命者,有诗意化的乞巧女,有符号化的家丁等,在服装款式的设计上因人而异。如,两位女主角区桃和陈文婷,笔者根据她们人生观和家庭背景的不同,为区桃设计了色调温和的淡粉色,造型简洁明快、清新秀雅,采用上衣下裙的两件式搭配形式,上衣和裤裙在造型上较为宽松,袖口和裤口喇叭形的造型凸显出区桃活泼可爱的性格特点;立领大襟长上衣侧缝处高开衩的设计,在增强飘逸感的同时,为舞者提供了最佳的活动空间。一个善良、真挚、温柔的女主人公形象呼之欲出(见图1)。陈文婷的服装则吸取了西方服装的设计元素,清晰醒目的廓型结构辅之以立体剪裁手段,在结构细节上采用明快的黄色配以精致的花边、图案等点缀,展现出富家小姐典雅、雍容的气韵(见图2)。

服装款式既要突出人物的品格与气势,也要考虑特定的场景、氛围。如在一间铁匠作坊里,周炳为掩护共产党人聚会在外屋打铁望风一场戏中,周炳的服装设计采用了方便换装的搭扣背带裤,装饰两块经过做旧的三角面料取代了生活中的传统的铁匠大围裙。“可舞性”的款式,简约的造型,既便于演员舞蹈又刻画出精干的青年铁匠的特色形象。同时,艺术化的造型手段为该剧带来了唯美的视觉感受,格调清新脱俗(见图3)。

又如,剧中黄包车夫的造型设计。最初,由于笔者对当年的黄包车夫情况了解不多,对几稿设计都不满意,总觉得不够质朴。通过查阅大量资料,在一组反映劳动人民的雕塑中获得了灵感,为黄包车夫设计了带有补丁的坎肩和一顶历经风吹日晒的破旧草帽,加上款型松垮的服装,使一个底层小人物的形象被惟妙惟肖地刻画出来(见图4)。这一形象不仅得到编导组成员的广泛认可,也帮助演员尽快把握了剧中的人物形象和人物性格。

3 特定的历史时代和地域环境决定服装色彩及图案

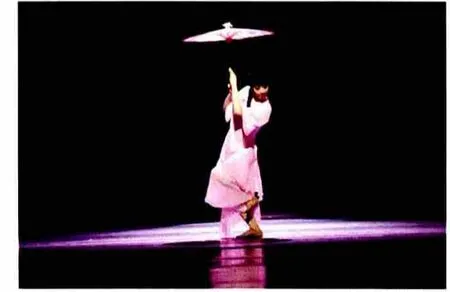

色彩是服装设计师选料时要考虑的最重要因素。服装的色调既要符合剧目的基调和气氛,还要为人物说明身份、提供个性特征。因此,剧中人物的服装设计在色彩方面,以历史背景、地域环境为基础,体现广东风貌,并结合现代人的审美习惯,以不同色系强化画面。除了四位主角的服装色调鲜明、对比明显之外,笔者为芸芸市井形象饰以土黄色,游行队伍中的革命者采用蓝、灰、白过渡色系,以此构成了全剧丰富的色彩。特别是几款群舞的服装,色彩采用由浓及淡的水墨般晕色效果处理,以烘托气氛,暗喻在白色恐怖下,民众凝聚成的恢弘力量将冲破黑暗中的重重阴霾,迎来云开雾散后的清新与明朗(见图5)。他们在凝重与飘渺的色彩对比中,如水墨画般晕染开来,在舞台空间形成了一道道诗意的风景。

图1 区桃

图2 陈文婷设计图

图3 铁匠

图4 黄包车夫设计图

该剧的服饰图案采用了写实、变形、抽象等不同风格。如“乞巧”一节(见图6),服饰图案采用了中国四大名绣之一的“广绣”,其具有构图饱满、色泽艳丽、纹理清晰的艺术特色,突出了荔湾湖畔欢乐的“乞巧节”氛围,也体现出人物形象丰富浓郁的地域性特征。在图案的具体应用上,构图、配色、布局等方面亦根据人物身份特征加以灵活变化,刺绣图案成为该剧大写意的整体色彩环境中精彩的点睛之笔,具有虚实结合的艺术审美效果,增强了该剧的视觉层次感。

此外,该剧在人物服装材质的选择上亦考虑到地域特色及特定人物身份的识别功能。为突出岭南地区的特色,轻薄、飘逸成为材质需要传达出的主体意蕴。女主角区桃的服装以真丝绸类为主,带来飘逸、清雅的视觉美感;老爷的服装则采用缎类织物为主要材质,突显富贵的身份感;群众及下层劳动人民采用粗纺的棉麻布。阶级的分化用这种无声的质感语言悄然传递。

图5 革命队伍

图6 乞巧节

4 小结

舞剧具有高度抽象性,以肢体运动展现语汇,舞剧的服装创作要根据整体艺术风格的走向来决定创作的原点。导演将该剧定位为现实题材的浪漫主义风格,这就决定了在服装创作设计的原则、方法、手段等方面要在现实的基础上有所升华和超越。例如,区桃一身粉色的装扮,具有艺术化的抽象意蕴,是在现实服装基础上的艺术夸张处理。造型夸大的裤脚式样,利于舞蹈者塑造出更加飘逸清新的艺术形象。剧中铁匠围裙的抽象化处理、五四游行学生衣着色彩由浓及淡的渲染过渡,无不体现出浓浓的浪漫主义情怀。如果说艺术创作源于生活,又高于生活,那么舞剧艺术创作则是把这种夸张、写意的手法升华到极致的最好实例。

该剧演出后获得了广泛好评并获得了多项奖项。笔者从中体会到,一名优秀的服装设计师,要从生活中吸收营养,从知识中摄取能量,从多途径的创作实践中反复领悟和升华,才能在有限的舞台空间进行无限的创造,使设计出的服装能够在多层次、多角度的细节中烘托人物形象,体现人物的精神风貌。这为笔者在电视服装设计的审美认知、创作方法、表现技巧等方面都带来了新的启迪和提升。