基于GIS的伊犁河谷地区生态承载力研究

陈晨,张哲,王文杰*,刘军会,王维,刘孝富,3

1.中国环境科学研究院,北京 100012 2.湖南科技大学,湖南 湘潭 411201 3.北京师范大学,北京 100875

基于GIS的伊犁河谷地区生态承载力研究

陈晨1,2,张哲1,王文杰1*,刘军会1,王维1,刘孝富1,3

1.中国环境科学研究院,北京 100012 2.湖南科技大学,湖南 湘潭 411201 3.北京师范大学,北京 100875

以生态承载力理论为指导,利用GIS技术,对伊犁河谷地区生态承载力现状进行定量化评价与空间化表达。结果表明,伊犁河谷地区生态承载力总体处于可承载状态,但空间分布差异性明显,西北部和东南部地区处于超载状态,其中伊宁市和伊宁县处于严重超载;东北部和西南部地区生态承载能力较高,其中特克斯县和昭苏县处于盈余状况。从区域地形特征看,山区—丘陵—平原生态系统承载力负荷依次递增。森林资源、天然草原资源和水资源状况是伊犁河谷地区各县市生态承载力空间差异的主导因素,而城镇化、工农业发展带来的人口密集、污染负荷超载以及自然资源的急剧消耗是导致生态承载力超载的主要驱动因子。

生态承载力;地理信息系统(GIS);空间差异;伊犁河谷

自然生态系统作为地球生命支持系统的核心组成部分,为人类提供了各种必不可少的服务功能,是人类活动赖以生存与发展的唯一基础[1-2]。生态承载力是表征生态系统整体水平,衡量人类经济社会活动与自然生态系统之间相互关系,评判人地系统是否可持续发展的重要依据,它在环境保护与资源持续利用之间,试图寻求合理的代价与适度的承载能力的动态平衡临界点,它是人类活动强度与自然生态系统的资源供给、环境容纳能力互动的结果,可以有效地揭示区域发展中存在的问题以及对区域未来发展可能造成的影响等[3-6]。

伊犁河谷地区覆盖了新疆西部沿边地区,雪山、森林、草原、河流等自然生态系统构成其特有的原生态自然环境体系,在涵养水源、调节气候、保持水土、保护生物多样性及维护生态平衡等方面具有不可替代的作用和地位,担负着新疆和我国西部地区的生态屏障的功能[7]。境内水资源充沛,矿产资源富集,土壤肥沃,草场丰美,森林茂密,素有“塞外江南”、“西陲宝地”和“瀚海绿洲”之称,是新疆主要粮油和畜牧业基地[8]。长期以来,伊犁河谷地区经济发展主要依赖于本地优势资源的开发利用,过度的农业开发、工业开发、水资源开发、矿产资源开发、旅游开发等粗放的资源利用方式破坏了承载力依赖的基础,使得生态承载力潜能面临衰退,生态系统健康和生态安全受到影响,生态环境问题日益突出,表现为水土流失严重[9],土壤盐渍化[10],天然草原不断退化[11],湿地面积萎缩[12],河流水环境质量下降[13],生物多样性锐减[14]。稳定的经济发展是以能提供生态系统功能的健康生态系统为基础的[15],正确处理好经济发展与环境保护的关系,是实现伊犁河谷地区跨越式发展的保障[16-17]。因此,探讨伊犁河谷地区生态承载能力是否能够保障区域经济社会发展的需求迫在眉睫。

笔者基于GIS空间分析技术,以2010年为基准年,对伊犁河谷地区生态承载能力进行定量化评价,并分析伊犁河谷生态承载力状况的空间分布特征,旨在揭示影响区域生态承载力的主要驱动力,探讨解决生态环境脆弱区经济发展与环境保护二者之间平衡的途径,以期为伊犁河谷地区的生态环境综合治理,建设生态伊犁实现资源开发可持续和生态环境可持续发展提供参考依据。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

伊犁河谷地区地处欧亚大陆腹地的新疆天山北坡西段,地理位置为42°14′16″N~44°50′30″N,80°09′42″E~84°56′56″E,与中亚国家毗邻,西与哈萨克斯坦接壤,沿边设有霍尔果斯、都拉塔、木扎尔特3个对外开放口岸,是我国向西开放的重要门户。全境东西长约350 km,南北宽约280 km,幅员面积5.6×104km2,占新疆总面积的3.6%。行政区包括伊宁市、伊宁县、尼勒克县、新源县、巩留县、特克斯县、昭苏县、察布查尔县、霍城县,共计1市8县,2010年末总人口约250.7万人。

伊犁河谷地区是我国唯一受大西洋暖流影响的区域,使原本属大陆性中温带半干旱气候的伊犁河谷成为我国西北干旱区中堪称相对湿润的区域,年平均气温10.4 ℃,年平均降水量417.6 mm,年平均日照时数2 870 h,气、水、热、土等自然条件组合搭配优越。伊犁河谷地区东、南、北三面被天山环绕,“三山夹两谷”的地貌轮廓构成了一道天然屏障,其地貌类型主要分为山地、丘陵和河谷平原3种,其中河谷平原面积约1.3×104km2,占总面积的23.2%,是工农业生产与居民生活的主要集聚区。

1.2 数据来源与处理

以遥感监测和多源地面基础信息为基础数据,以地理信息系统空间分析为主要技术手段,主要数据源包括:1)遥感数据。2010年Landsat TM遥感影像、250 m分辨率的MODIS遥感影像,用于土地覆盖和植被覆盖度等专题信息的提取。2)基础地理信息数据。伊犁河谷地区DEM数据(分辨率为80 m×80 m)、比例尺为1∶100万的河流水系、行政区划数据。3)专题信息数据。比例尺为1∶100万的地形地貌、植被类型、土壤类型与土壤质地数据。4)实地监测数据。2010年水环境质量监测数据、河流年均径流量、矿产资源储量与分布调查数据、2010年污染源普查更新数据。5)统计数据。2011年新疆统计年鉴[18]。

考虑到数据的可获取性和便于管理的需要,采用栅格单元和行政单元相结合的办法,以1 km×1 km的栅格单元作为最小评价单元计算,以1市8县行政单元作为综合评价分析单元,通过空间关联和转换对栅格单元赋值,使所有评价指标在每一栅格上都具有对应值,并按照要素等级划分标准进行分级,进而对各要素的评价结果进行分析[19]。

2 生态承载力综合评价方法

2.1 评价指标体系构建

从生态承载力的概念与内涵出发[20-22],生态承载力可以简单地理解为承载媒体对承载对象的支持能力,其受承载媒体的支持作用和所承载对象的压力作用两方面限制。因此,评价生态系统承载力状况不仅需了解生态系统中承载媒体的承载力,还需了解生态系统中承载对象的压力大小。结合伊犁河谷地区的生态环境特征,从生态系统弹性力、资源环境承载力和作为调控因素的社会经济活动压力三方面构建伊犁河谷地区生态承载力评价指标体系,生态系统弹性力和资源环境承载力反映了承载媒体的支持能力,社会经济压力则反映了承载对象的压力状况。

生态系统弹性力是生态承载力的支持条件,通过生态系统结构完整性和生态系统功能稳定性2个方面表征生态弹性度状况。生态系统结构反映生态系统的组分结构和景观格局状况,选取景观类型和景观破碎度2个指标;生态系统功能反映生态系统自身的稳定性,选取植被覆盖度、中度及以上程度土壤侵蚀面积比例和高功能组分比例3个指标表征。

资源承载力是生态承载力的基础条件。伊犁河谷地区资源承载力主要考虑草地、耕地、矿产和水资源4个方面。畜牧业是构成伊犁河谷地区的支柱产业和优势产业,优质的草地资源越丰富,可放养的牲畜就越多,草地资源的承载力也越高,因此,草地资源承载能力通过天然草场面积比例进行计算;农业土地资源承载力的提高主要反映在粮食产量的提高上,在不考虑自然灾害等不确定因素对承载力的影响下,利用人均耕地面积指标来反映农业土地资源供给能力;伊犁河谷是新疆四大煤化工基地之一,煤炭资源丰富,因此,矿产资源承载力主要考虑煤炭方面,选择煤炭资源储量作为表征指标;水资源承载力选取年径流量指标表征。环境承载力取决于气候、环境状况等多种因素,是生态承载力的约束条件,根据伊犁河谷地区生态环境特征,环境承载力主要考虑水环境质量和土壤质量的健康状况,分别采用地表水环境质量和土壤有机质含量2个指标表征。

人类活动施加于承载媒体上的压力,是复合生态系统中资源、环境、经济与社会共同作用的表现结果。压力度指标选取人均GDP、第三产业占生产总值的比例来表征由经济增长过快对系统造成的压力;人口密度指标表征人口压力;化学需氧量排放量指标和废水排放量指标表征人类活动对环境造成的污染胁迫。

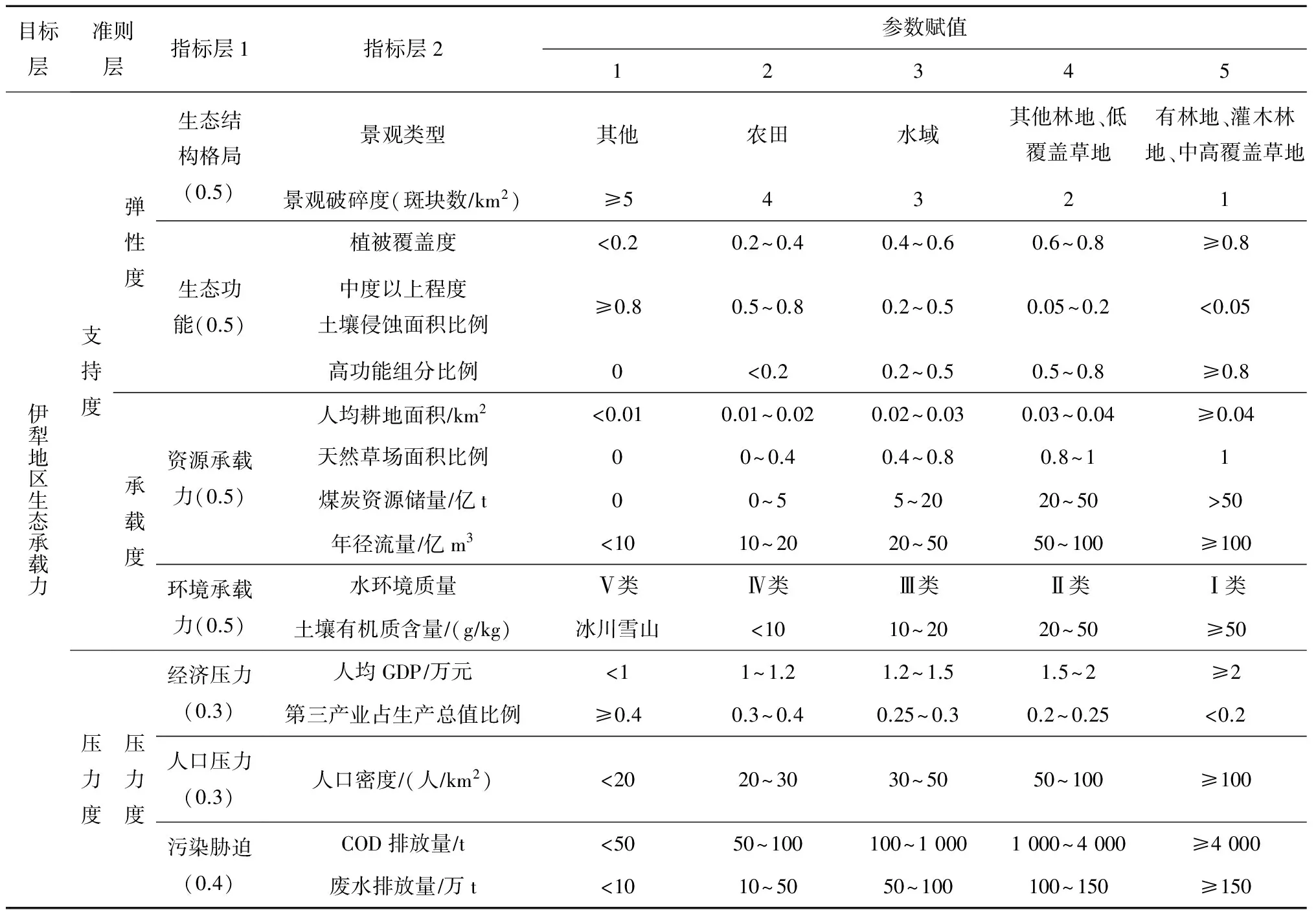

为了直观地反映伊犁河谷地区1市8县间生态承载力综合评价结果的差异,参考相关文献[23-27],将评价指标划分为5个等级,按照指标赋值区间分别赋以1、2、3、4、5的等级值(表1)。

2.2 综合评价方法

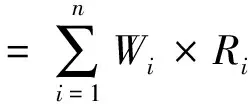

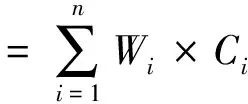

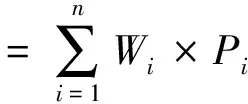

生态承载力受其承载媒体的支持作用和所承载对象的压力作用两方面表征,生态承载力综合指数通过弹性度、承载度和压力度三者构成的函数计算获取。其中社会经济子系统作为承载对象,社会经济子系统对自然生态系统的压力为系统外力,该压力与自然生态系统的支持力作用相反。根据上述建立的生态承载力评价指标体系,对指标进行标准化处理后,形成以下评价模型:

生态承载力综合指数=支持度压力度=

(弹性度×0.5+承载度×0.5)压力度

式中,Wi为第i项指标所对应的权重;n为评价指标总数;Ri为弹性度指数第i项指标;Ci为承载度指数第i项指标;Pi为压力度指数第i项指标。

2.3 等级划分

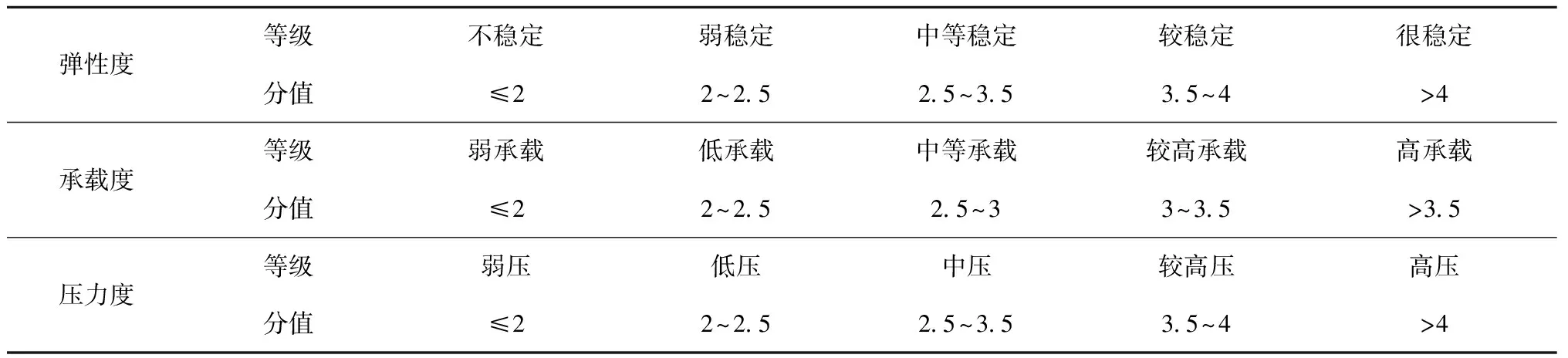

弹性度评价结果主要反映了生态系统的自我维持能力以及受外界干扰后的自我调节与自我恢复能力,生态弹性度指数越高,表示生态系统的弹性限度越大,生态系统抗干扰性越强,生态系统稳定性越好。承载度评价结果主要反映资源的供给能力和环境的容纳能力,指数越大,生态系统支持能力越高,承载能力就越强;反之指数越小,表示支持力越低,承载能力就越弱。承载对象的压力度是从经济增长、人口压力和资源消耗、环境污染带给生态系统压力状况的评价,指数越高,表明生态系统受到的压力越大;指数越低,表示系统受到的压力越小(表2)。

表1 伊犁河谷地区生态承载力评价指标体系及参数赋值

注:高功能组分是指高覆盖林地、高覆盖草地和水体。

表2 生态承载力评价要素分级标准

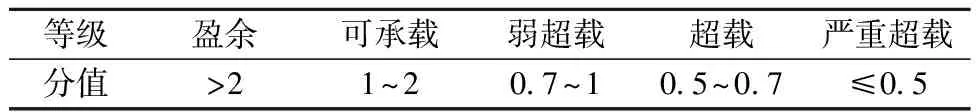

最终得到的生态承载力综合指数,以1为界线,大于1表示生态压力层面指数小于支持层面指数,生态承载力盈余,生态承载力处于可承载的范围;小于1表示生态压力层面指数大于支持层面指数,生态承载力处于有所超载的状态;等于1则表示支持层面指数与压力层面指数相当,生态承载力处于平衡状态(表3)。

表3 生态承载力评价标准

3 结果与分析

3.1 伊犁河谷地区生态弹性度评价结果与分析

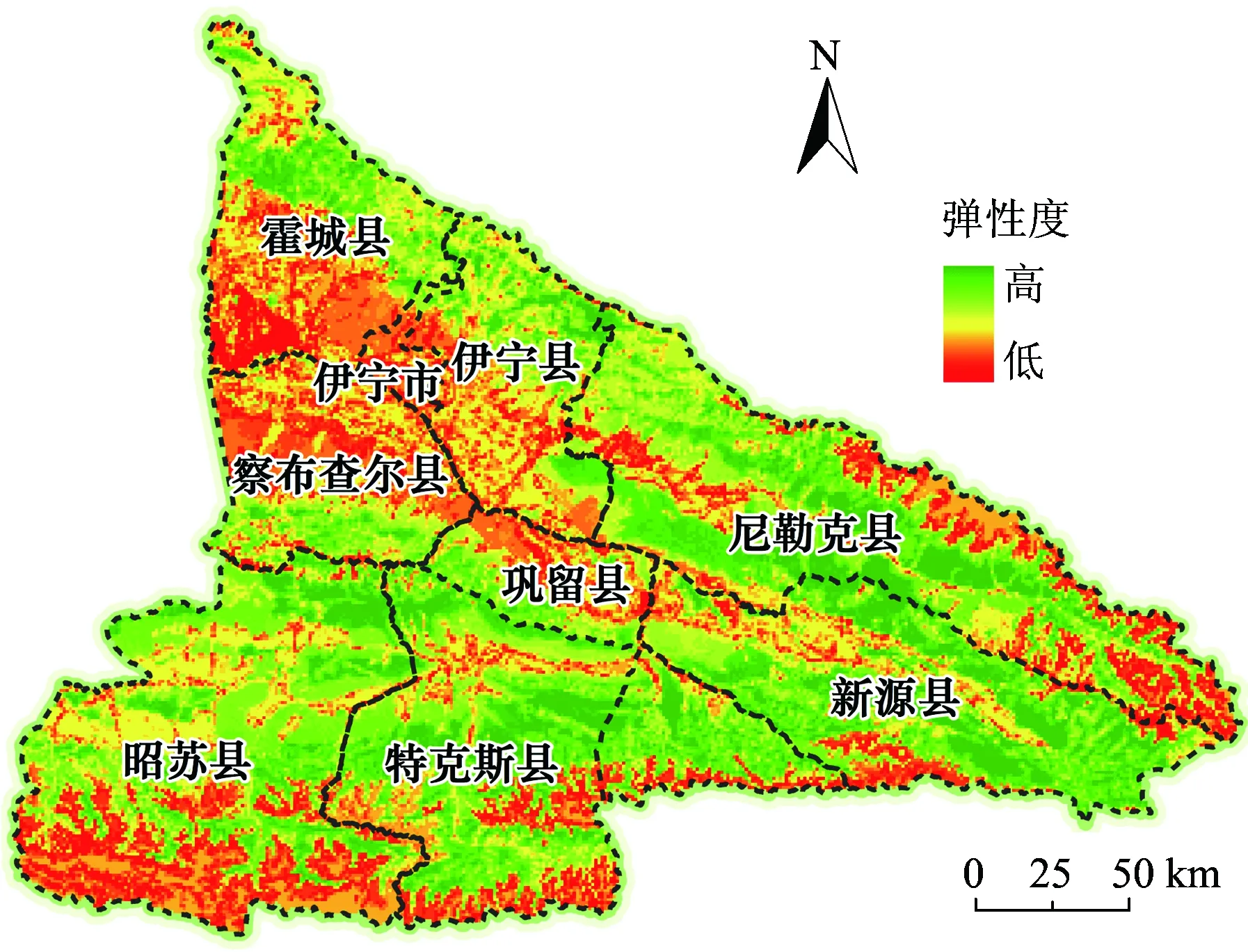

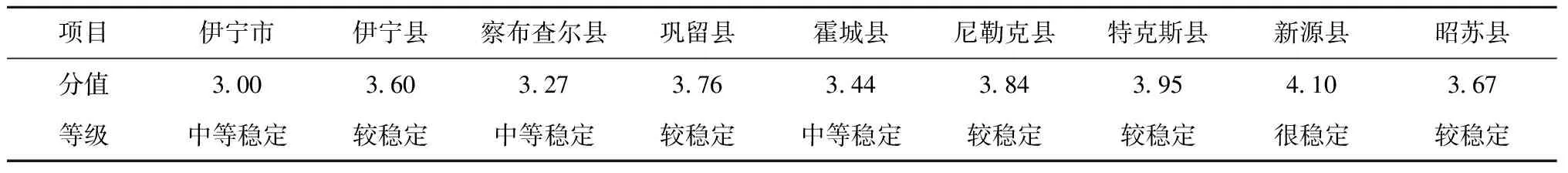

伊犁河谷原始生态资源丰富,生态弹性度分值为3.62,属于较稳定状态,说明伊犁河谷生态系统对外界干扰的长期效应具有较好的抵抗力和恢复力,维持自身的组织结构长期稳定。从图1、表4可见,伊犁河下游平原和南部高山地区生态弹性度较低,下游平原地区农田和城镇生态系统面积所占比例较大,植被覆盖度较低,景观破碎度高,草场退化导致其水源涵养和保持水土功能衰退,生态系统稳定性较差,尤其是伊宁市、察布查尔县和霍城县;而南部高山地区主要是由于冰川和永久积雪的覆盖,植被覆盖度极少。相比之下,伊犁河源头和中游地区由于植被覆盖度较高,生态系结构相对完整,高功能组分比例较大,生态弹性度较高,新源县生态弹性度最高,其次是特克斯县和尼勒克县。

图1 伊犁河谷地区弹性度空间分布Fig.1 The spatial pattern of resilience index in Yili River Valley area

表4 伊犁河谷地区生态弹性度计算及分级

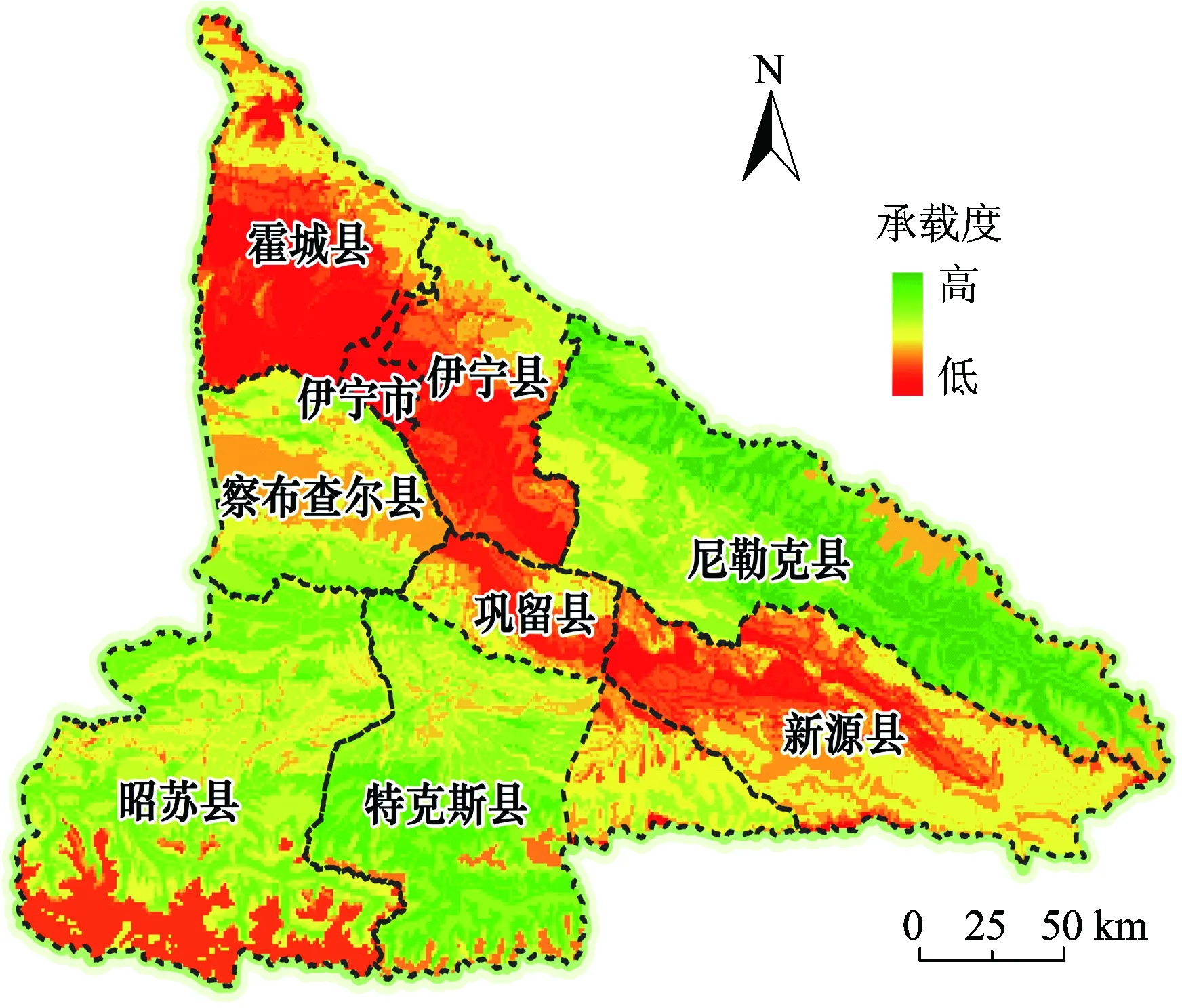

3.2 伊犁河谷地区承载度评价结果与分析

伊犁河谷地区自然条件优越,水资源丰富,能源、矿产资源蕴藏量富集,资源承载度较高分值为2.63,属于中等承载状态,但各市(县)情况差异较大。从图2和表5可见,东北部和西南部地区承载度较大,其中尼勒克县天然草场面积较大,水资源丰富、且煤炭储量较高,单位面积废水排放量低,土壤以黑钙土为主,土壤有机质含量高,承载度最大;其次是西南的特克斯县和昭苏县。与之相比,西北部和东南部地区承载度较小,以伊宁市为中心及周边地区城市规模的扩大,伊犁河水环境容量的需求加大,城镇生活废水直排,污水处理设施滞后,水环境容量减少和污染物的排放总量增加的矛盾凸显,环境承载力较低,从而影响了生态系统的总体承载能力。

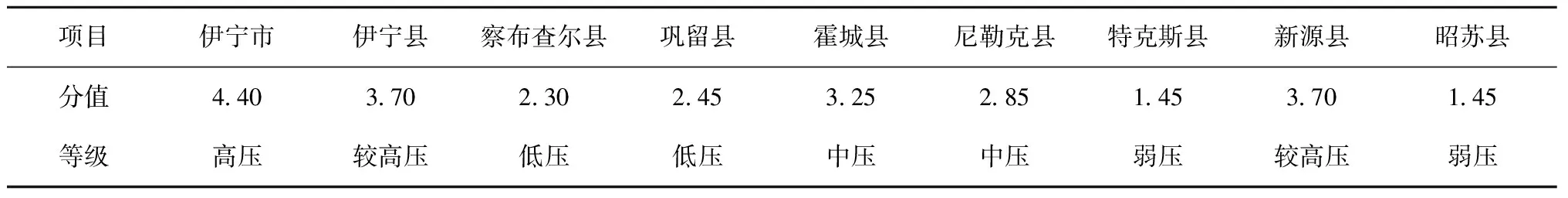

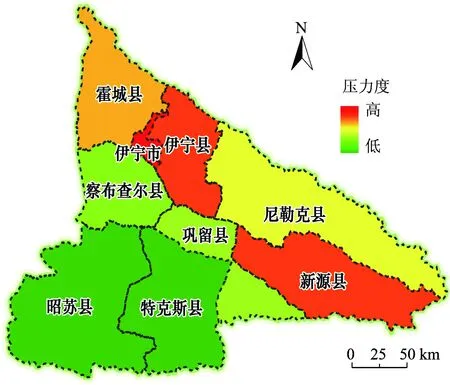

3.3 伊犁河谷地区压力度评价结果与分析

伊犁河谷地区压力度分值为2.84,属于中压状态。从表6和图3可见,伊犁河谷地区压力度空间差异性明显,而压力度空间差异特征基本与人口密度空间差异相一致,伴随着天山北坡经济带以及伊宁经济圈城镇化与工业化发展,污染负荷较大,同时面临着资源与能源开发问题,作为经济圈中心城市的伊宁市以及辐射范围内的伊宁县和霍城县以及作为经济圈发展极的新源县的压力度较大。西南部地区由于地域辽阔,现有人口的土地压力很小,同时工业经济发展相对滞后,压力度相对较小。

图2 伊犁河谷地区承载度空间分布Fig.2 The spatial pattern of carrying capacity index in Yili River Valley area

表5 伊犁河谷地区承载度计算及分级

表6 伊犁河谷地区压力度计算及分级

图3 伊犁河谷地区压力度空间分布Fig.3 The spatial pattern of pressing index in Yili River Valley area

3.4 伊犁河谷地区生态承载力综合评价结果与分析

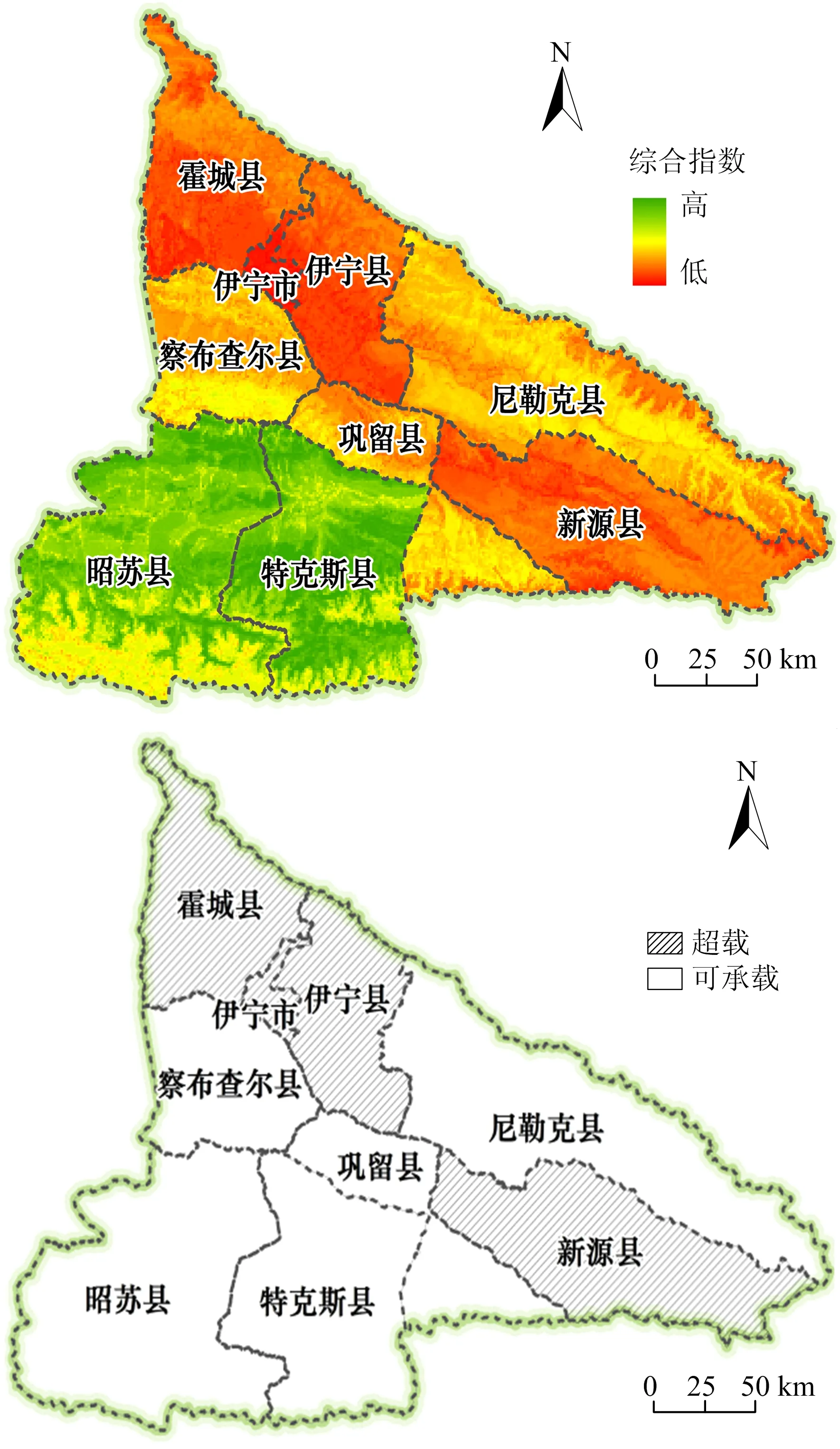

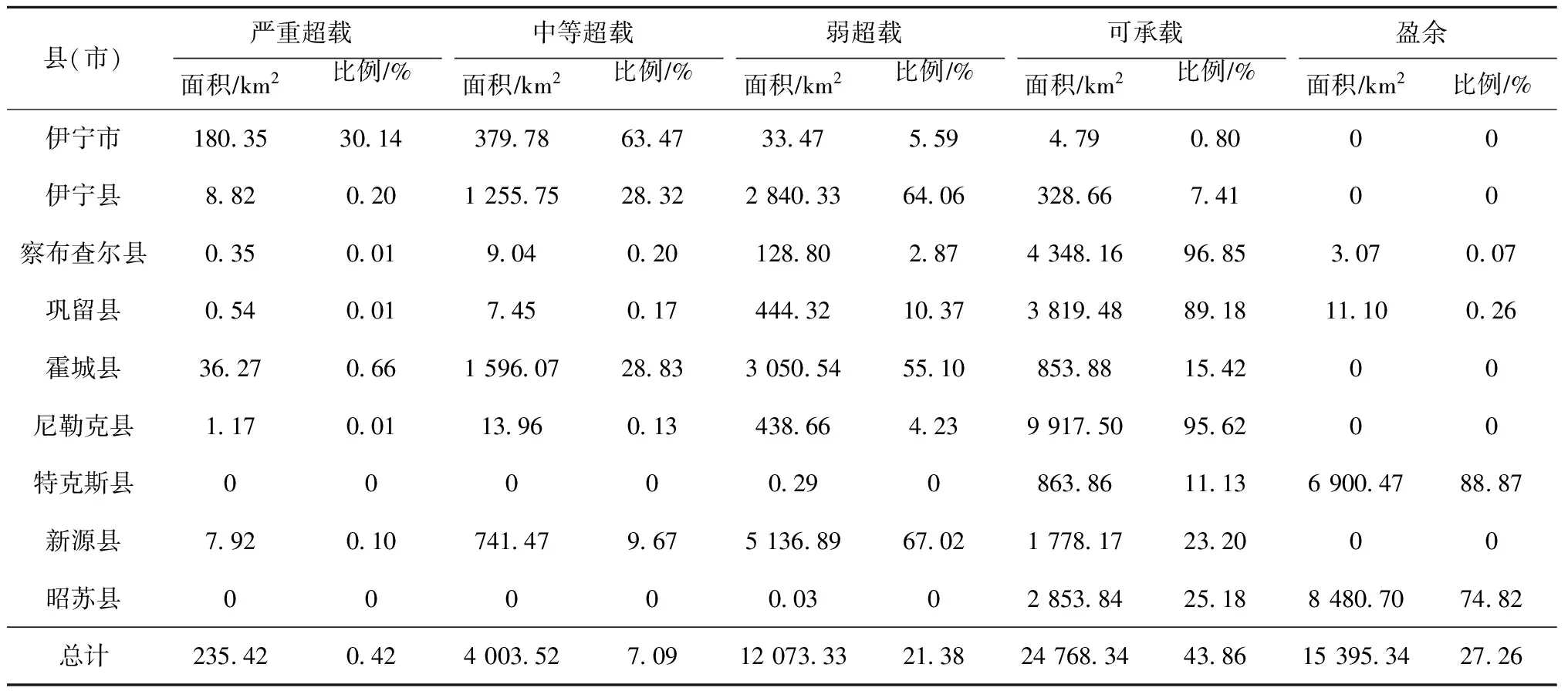

基于格网的生态承载力空间评价结果显示,伊犁河谷地区生态承载力评价综合分值为1.31,总体处于可承载状态,其中生态弹性度处于较稳定状态,承载度处于中等承载状态,说明整个伊犁河谷地区生态承载能力尚好。从图4和表7可见,不同区域的生态承载力不同,空间分布格局差异性显著。其中西南地区生态承载力分值较高,基本表现为可承载和盈余状况。而西北部和东南部地区生态承载力分值普遍较低,超载区域分布面积较大,其中伊犁河下游伊宁市、伊宁县和霍城县的生态问题较为严重,在生态系统弹性度较之其他地区偏低的情况下,一方面区域资源承载度较低,另一方面经济社会发展带来的人口压力和污染胁迫压力很大,生态承载力超载现象严重,其中伊宁市严重超载现象最为严重。

图4 伊犁河谷地区生态承载力空间分布Fig.4 The spatial pattern of ECC in Yili River Valley area

表7 伊犁河谷地区生态承载力评价结果

4 结论

(1)认识区域内部生态承载力的空间格局及其制约因子对于指导生态环境的综合治理和可持续发展规划的制定具有重要意义。由生态系统弹性力、资源环境承载力和社会经济活动压力三者的合力表征生态承载力,从生态弹性度、承载度和压力度三方面构建生态承载力评价指标体系,评价伊犁河谷地区1市8县2010年的生态承载力情况。评价结果表明,伊犁河谷地区生态承载力评价综合得分为1.31,总体处于可承载状态,其中生态弹性度处于较稳定状态,承载度处于中等承载状态,压力度处于中压状态。但生态承载能力状况空间分异性明显,伊犁河谷地区西北部和东南部地区生态承载力普遍超载,其中伊宁市和伊宁县处于严重超载;东北部和西南部地区生态承载力状况普遍较好,其中特克斯县和昭苏县处于盈余状况。

(2)在经济社会发展过程中,认清经济发展与环境保护之间的内在联系,以生态承载力优化经济发展,根据伊犁河谷地区生态承载力评价结果,结合主体功能区划和生态功能区划,综合提出产业结构调整对策,把资源开发的影响控制在环境承载力之内,加强资源合理利用,是实现伊犁河谷地区最佳的生态环境与经济综合效益的关键。从伊犁河谷地区整体性看,森林资源、天然草原资源、水资源成为各县市生态承载能力存在差异的主导因素,而城镇化、工农业发展带来的人口密集和污染超载负荷与自然资源消耗是导致生态承载力超载的主要驱动力。因此,以城镇化、工农业发展与自然资源开发利用为主,生态承载力超载严重的伊犁河下游平原区应作为重点发展与保护对象,实施“点状发展、面状保护”措施。以草原畜牧业发展为主,自然环境条件优越、工业基础薄弱的昭苏县和特克斯县应作为生态环境保护重点区域,加大生态系统保护力度,防止工业以及畜牧业的过度发展。

[1]蔡晓明.生态系统生态学[M].北京:科学出版社,2000.

[2]COSTANZA R,d’ARGE R,de GROOT R,et al.The value of the world’s ecosystem services and natural capital[J].Nature,1997,387:253-260.

[3]沈渭寿,张慧,邹长新,等.区域生态承载力与生态安全研究[M].北京:中国环境科学出版社,2010.

[4]周伟,钟祥浩,刘淑珍.西藏高原生态承载力研究:以山南地区为例[M].北京:科学出版社,2008.

[5]CAREY D I.Development based on carrying capacity: a strategy for environmental protection[J].Global Environmental Change,1993,3(2):140-148.

[6]GRAYMORE M L M,SIPE N G,RICKSON R E.Sustaining human carrying capacity:a tool for regional sustainability assessment[J].Ecological Economics,2010,69(3):459-468.

[7]加尔肯居马肯·爱特,朱海涌.伊犁河谷生态功能区划探讨[J].环境科学与管理,2009,34(4):140-146.

[8]谭亚黎,宋庆新.建设生态伊犁促进伊犁河谷流域经济健康快速可持续发展[J].中共伊犁州委党校学报,2005(2):15-19.

[9]杜新宪,潘峰.伊犁河流域水污染及水土流失防治调查[J].干旱环境监测,2002,16(3):142-144.

[10]麦麦提吐尔逊·艾则孜,海米提·依米提,艾尼瓦尔·买买提,等.天山西部伊犁河流域土壤盐分特征[J].环境科学研究,2010,23(6):774-781.

[11]孙慧兰,陈亚宁,李卫红,等.新疆伊犁河流域草地类型特征及其生态服务价值研究[J].中国沙漠,2011,31(5):1273-1277.

[12]王逸群.新疆伊犁湿地资源现状与生态环境评价[J].水土保持研究,2006,13(6):314-318.

[13]贾娜尔·阿汗,巴雅尔塔.伊犁河流域水质量评价及防治对策研究[J].伊犁师范学院学报,2010(9):40-43.

[14]肖克来提·买买提,哈力木拉提·赛提瓦尔地,阿比提·吐尔逊.伊犁地区生物多样性保护及利用[J].干旱环境监测,2004,18(4):222-225.

[15]孟伟.以流域生态承载力优化经济发展的原则与实践[J].环境保护,2012(22):13-16.

[16]王友文.略论在伊犁河谷创建国家西部生态环境示范区的重大战略意义和基本条件[J].中共伊犁州委党校学报,2010(4):23-26.

[17]王宏丽.加快伊犁河谷区域中心城市经济圈发展对策研究[J].中共伊犁州委党校学报,2011(4):31-34.

[18]新疆统计信息网.2011年新疆统计年鉴[EBOL].[2013-02-25]. http:www.xjtj.gov.cnstats_datatjnj.

[19]杨俊,李雪铭,曹永强,等.一种基于赋值技术与动态网格的

空间数据组织策略及应用[J].国土资源遥感,2009(3):110-113.

[20]髙吉喜.可持续发展理论探索:生态承载力理论、方法与应用[M].北京:中国环境科学出版社,2001.

[21]ARROW K,BOLIN B,COSTANZA R,et al.Economic growth, carrying capacity, and the environment[J].Ecological Economics,1995,15(2):91-95.

[22]SEIDL I,TISDELL C A.Carrying capacity reconsidered: from Malthus’ population theory to cultural carrying capacity[J].Ecological Economics,1999,31(3):395-408.

[23]李吉玫,徐海量,宋郁东,等.伊犁河流域水资源承载力的综合评价[J].干旱区资源与环境,2007,21(3):39-43.

[24]王宏伟,张小雷,乔木,等.基于GIS的伊犁河流域生态环境质量评价与动态分析[J].干旱区地理,2008,31(2):215-221.

[25]贾娜尔·阿汗,巴雅尔塔.伊犁河流域水质量评价及防治对策研究[J].伊犁师范学院学报:自然科学版,2010(3):40-43.

[26]加尔肯居马肯·爱特,朱海涌,缪燕江,等.基于RSGIS的伊犁河谷生态环境模糊综合评价[J].新疆环境保护,2010,32(3):6-9.

[27]康蕾,张红旗.新疆伊犁新垦区土地荒漠化敏感性评价[J].资源科学,2012,34(5):896-902. ▷

声明

本刊已被《中国核心期刊(遴选)数据库》、《万方数据-数字化期刊群》、《中国学术期刊网络出版总库》及CNKI系列数据库全文收录,作者的网络及电子版著作权使用费已与本刊稿酬一次性给付,特此声明。如作者不同意将文稿编入以上数据库,请在来稿时向本刊声明,本刊将做适当处理,否则视作同意。

《环境工程技术学报》编辑部

StudyonYiliRiverValleyAreaEcologicalCarryingCapacityBasedonGIS

CHEN Chen1,2, ZHANG Zhe1, WANG Wen-jie1, LIU Jun-hui1, WANG Wei1, LIU Xiao-fu1,3

1.Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012, China 2.Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China 3.Beijing Normal University, Beijing 100875, China

Based on the ecological carrying capacity (ECC) theory and using GIS technique, the ECC of Yili River Valley area was quantitatively evaluated and the spatial distribution analyzed. The results show that the ECC of Yili River Valley area could be bearable generally, but there were significant differences in spatial distribution, with the ECC of northwest and southeast regions being higher than northeast and southwest regions. The ECC of Yining City and Yining County was far beyond ecological load, while that of Tekesi and Zhaosu County was in an ideal state. In view of regional topographical characteristics, the situation of ecosystem overload aggravated from mountainous to hilly to plain areas, the main factors that lead to the differences of ECC were forest resources, grassland resources and water resources, while the dense population, pollution load and natural resource consumption of urbanization and industrialization development were the primary driving forces of serious overloading of ECC.

ecological carrying capacity; geographic information system; spatial differences; Yili River Valley

1674-991X(2013)06-0532-08

2013-05-20

国家环境保护公益性行业研究专项(2012467004,201209027)

陈晨(1988—),女,硕士研究生,chenchen198804@126.com

*责任作者:王文杰(1970—),男,研究员,主要从事区域生态评价与规划、环境遥感应用研究,wangwj@craes.org.cn

X171.4

A

10.3969j.issn.1674-991X.2013.06.083