论萨义德的“世俗批评”

蔡天星

(广东警官学院 公共课部,广东广州510440)

自1978年《东方学》面世以来,爱德华·W.萨义德(1935-2003)一直成为全球知识界竞相评说的人物。萨义德的真实形象被遮蔽在人言皆殊的众多评论中:中东恐怖主义教授、巴勒斯坦民主斗士、美国的独立知识分子、第三世界后殖民主义批评领袖。而掀开“世俗批评”之窗,最能看清萨义德在“现世”里的真面貌。

“世俗批评”对于萨义德来说,具有立场性的意义,其对立面是“宗教批评”。在《世界·文本·批评家》一书中,萨义德用“世俗批评”和“宗教批评”来命名该书的绪论和结论,体现了他旗帜鲜明的态度:弘扬世俗批评,反对宗教批评。

“世俗批评所处理的是局部的和现世性的情景,以及从本质上说它反对大规模的封闭体系的生产”[1]42。萨义德用了“现 世性”、“在世”、“境况”、“因应时事”等词语来强调文本与时代背景、现实事件、社会世态、人类生活、历史阶段不可分割,比黑格尔《美学》里的“情境”更强调作家、文本、批评家与现实世界之间的紧密关联性。“现世性”等词语出现在萨义德文论里的频率非常多。“世俗批评”意即:批评家在作品所展现的文学世界里“进入现实”,“在对世俗生活进行透彻淋漓的观照过程中……领悟到有关现实、历史、人生、世界的许多难以明言甚至无法明言的底蕴与真谛”[2],并用评论揭示以干预现实。

一、萨义德“世俗批评”的缘由背景

虽然“世俗”与“宗教”两个词拈自宗教改革的欧洲近代历史,但是,对于萨义德而言,“世俗批评”、“宗教批评”是正发生在“现世”的当今现实。萨义德为了“因应”这些“时事”,不得不奋力进行“世俗批评”。

首先,“世俗批评”是针对盛行于西方批评界的“宗教批评”所采取的一种反拨。何谓“宗教批评”?西方批评界有一种视文本为“封闭体系”的倾向,主张文本独立于现实历史之外,例如“新批评”、俄国形式主义、结构主义、符号学、解构主义和“东方学”等各种理论,尤其是活跃在西方人文领域里的“德里达学派、马克思主义读者学派、福柯的追随者、符号学家和所谓耶鲁学派”[1]151。这些批评家要么把文本捧为神圣经典,要么用专业摧毁经典的神圣权威,然后用自己的学术权威取而代之,构建了自身的神圣。这些所谓的高雅批评是精确的专业化和智识分工的产物,并助长了对专业分工新一轮的崇拜。文学批评家埋头于专业技能,对象牙塔外的历史事物和社会世界表现沉默,将自己流放在严肃的社会政治活动之边缘。更可鄙的是,专门技能往往为社会中央权威奉献或出售某种服务,文人背叛成为“助手祭司阶层”。

其次,现实世界并不以文人的高雅悠闲而风平浪静。新冷战思维的里根主义出笼,黩武精神和国防开支高涨,在社会服务和工会劳工等事务上大规模向右转;中东乱局加剧,南与北、东与西的全球矛盾重重,人民挣扎在帝国主义的、宗教的、国家的、意识形态的权威压迫之下。当代批评却陷入了自设的文本困境,完全放弃了公民、社会和世界,把公民丢在“自由”市场的势力手中、使之任凭消费欲望和大众媒介所操控。1967年第三次中东战争,阿拉伯国家全线溃败,此事惊醒了沉醉于文学象牙塔里的萨义德,萨义德从此一发不可收拾地投身于巴勒斯坦民族解放事业。

最后,个人经历锻造了萨义德手中的“世俗批评”之利刃,世俗批评也锻造了他自身。“殖民主义和帝国主义对我来说不是抽象的观念,而是特殊的生命经验和形式,具有几乎无法忍受的具体感”[3]21,巴勒斯坦的血统,父权统治下的童年,宗教式殖民学校里饱受歧视的生涯,开罗、纽约大都市流亡式的生活,这一切在萨义德格格不入的个性上激发出了敏感而强烈的抵抗精神。他要以抵抗一切权威为己任,要用世俗批评介入公共领域,以知识分子批判的姿态向权力说真话。

因此,萨义德认为,再也不能佯装着忽略批评应该拥有的品格,再也不能让宗教批评主宰着当前艺术,是该进行世俗批评的时候了。

二、萨义德“世俗批评”的美学品格

1.现世性与境况性。“现世性”与“境况性”两个词都为现实背景,在宏观与微观指涉上有些差别。当前的欧洲和美国文学理论界,都在把文本性从背景、事件和实体意义中剥离出来,放弃了大胆跨越专业界线的干预精神,退缩进“文本性”的迷宫里面。萨义德认为文本与人类历史、政治生活、社会现实存在着切切实实的关联。文本“即使以最精致化的形式出现,也总是羁绊于境况、时间、空间和社会之中——简言之,它们是在世的,因而是现世性的。”[1]56批评家不仅仅是把文本转变成境况性现实的文本翻译者,而自身在受境况制约的同时更应该是境况的创造者,让这些境况都能够被人们认识到。

作者、文本和欣赏者(批评家)都是存在于特定场合(现实历史中的特定时间、地点)。这种特定场合深刻地影响了文本的形成。钢琴家古尔德受到在场观众的影响而助长了他一种夸张的风格,使得他偏离了原来作品。萨义德以此例强调了场合性,即欣赏者和在场的境况对艺术家产生巨大影响。人格化的创作现场是境况性的,非人格化的文本(唱片等机械复制时代的文本)也是现世性、境况性的。特定场合的现实矛盾在作者、文本和欣赏家(批评家)烙上了印迹。只有对场合的探讨才能解读文本的意义。

从文本的微观入手,萨义德分析了词语与场合的关联,批评了把文本和它的现世性境况割裂开来的各种观点。在11世纪两个伊斯兰哲学语法学派(扎希里学派和巴廷学派)关于解读《古兰经》的争论中,萨义德较为赞同前者。前者反对巴廷学派把词语意义还原到词根的内在释义方法,而主张:语词仅有表层意义,而要在特定用法、境况、历史情境、宗教情境中固定意义,每一言说都是自己的场合、文本和其境况性相互作用。

宏观上看,文本的现世性也包含了文化传统,一如现实中种族、国家和阶级的不平等,文化传统或明或暗地包藏着霸权。“文本是由占统治地位的文化,以牺牲它的种种构成成分的某些人类因素为代价,体系化了的力量体系。”批评家“应该清晰地发出那些被文本的文本性所主导和取代或者使之岑寂了的声音。”[1]86批评家要敏感、坦诚而富有创造力(像维科那样卓有成效的创造性),要发现和揭示被隐藏在虔诚、心不在焉和常规程序下面的事物。

简言之,萨义德反对德里达式的批评“把我们移入文本之内”,提倡福柯式的批评“使我们移入又移出文本”。[3]112

2.抵抗性与自省性。如果用一个词来表达世俗批评,那就是“反抗的”。世俗批评怀疑总体化概念;它不满于物化的客体;它难以忍受行会、特殊兴趣、帝国主义封地和正统的思想习惯:批评在大多数情况下就是它自身。批评“自身是张扬生命的”,“它反对种种暴政、统治和虐待;它的社会目标在于为人类自由而产生出来的非强制性的知识。”[1]47-48。批评家要富于批判性,要把文本所暗含的诸多权力和权威的现实以及人对它们的抵抗交付给读者。

萨义德极为罕见地用很多溢美之辞来高扬作家斯威夫特(Jonathan Swift),说他是出类拔萃的现实主义作家,是最现世性的作家。在其文字中“能够听到斯威夫特普遍的智识性警觉,以及他对于健全的犬儒主义、虚弱、边缘性感悟的最强音,但也能够听到那种对于知识分子真实情境之运用自如的反讽的最强音。”[1]155-156

“抵抗”精神是萨义德认同这位三百年前、遥远国度的非经典作家之关键。首先,斯威夫特因应时事的作品是对现代批评理论的抵抗。他在一连串事件的杂乱无章、支离破碎中,用磅礴的气势冲破了当前有关“作家”“文本”的概念、系统的文本观和高雅欣赏的围城。其次,他以无政府状态对当时的权威体系(外在的)进行抵抗。他的作品摒除了一切权威,反对任何同侵略或人类暴力相关的事物:“战争本身,征服,殖民统治,宗教派别活动,对肉体和心灵的操纵,对大自然、人类和历史的图谋权力的策划,对大多数人的暴政,为了自身的金钱利益,以及寡头政治使穷人做出的牺牲等等”[1]144-145。最后,他对被置身其中的秩序(内在的)有一种自省式的抵抗。

“抵抗”的对象如果是自我,就是可贵的“自省性”了。斯威夫特意识到自己是在一个权力世界上书写。萨义德以其《咏斯威夫特教长之死》为例,赞赏作者无畏地从自己之死的整个否定方面来审视自己。斯威夫特曾经对约定俗成的典雅经典(西方权威文本)真心向往,而到了晚年他那无法容忍的诚实又迫使自己对典雅经典远远地疏离,最终成为话语的主体,这一点与萨义德心心相通、行动一致。

萨义德抨击当时专业的“宗教批评”(“后现代主义”)好用深奥术语,这些批评喜欢设计出一整套方法论教条,“每个人都得要大力废除所有喋喋不休、充满术语的后现代主义,这些后现代主义如今到处玷污风景”[4]。他本人也受到后现代主义批评界这种风气的影响,一度痴迷于两个生僻的神性术语“嫡属性”(filiation)和“隶属性”(affiliation)。萨义德创作性地用两个同一词根的术语来解释权威体系之中的从属关系和身份认同:嫡属性依靠血缘和天然纽带来维系,隶属性依靠社会和文化来维系;嫡属性可以向隶属性转变,隶属性也能再造出嫡属性。这两个术语,就像索绪尔的“能指”和“所指”、罗兰·巴特的“抄写者”和“撰写者”等(几乎每个批评家都发明了一套自己的术语和套数),可见早年萨义德作为批评家的宏阔气概。萨义德用行之有效的两个术语和一套方法,来抨击权威如何在代际和体系之间繁殖衍生,来揭示嫡属性和隶属性互动于批判意识中心的详情。可是宿命般的情况发生了:权威被“弑亲”般摧毁,可代之走向神坛的将是萨义德自己用术语和套数编织的学术权威,后生学徒不得不匍匐于术语的迷宫里。后来,萨义德主动放弃了这两个原本可以玩转天下的术语。后期的萨义德走向日常表达,走向大众,自省性让他采取了可贵的自觉行动。“批评总是受制于它所处的环境:它是怀疑论的、世俗的,而且反思地坦然面对着自己的失误之处。”[1]41

3.越界性与对位法。萨义德指出,当前西方批评束缚于专门化、专业化界限,造就了准宗教的无为主义,将专业的和学院式的批评家放逐到了杳无人迹的空中,与充满事件的现实世界相隔离。批评家遁入方法和体系之中。这些方法和体系事先决定了人们所讨论的事物,让人们忽视一切理论、体系和方法最终来源的条件,让人们和公民社会的抵抗性、异质性之间丧失了联系。知识分子阶级除了全面顺从现代工业社会的权力之外,只能修修补补,做些细枝末节的眼前活。萨义德呼吁要像尼采、马克思、索绪尔、卢卡奇、弗洛伊德等反叛性的先驱一样去打破学术专业之间的严格屏障。

越界性在萨义德那里,不仅仅是跨越专业的界限,还指跨越一切体系的界限,跨越东西方文化,跨越主义、组织、国家,跨越时间、地域,等等。

在文学与音乐之间越界,萨义德悟出了“对位法”。“对位法”在音乐中指多声部演奏,字义上可引申为有趣的对比。

萨义德根据个人的经验延伸“对位法”。首先是指作者所处的现世性境况,往往是一种流放、流亡式的错置境况。作者把记忆的东西和当前的经验相对照,产生了既不是同音、又非简单谐音的一种复杂性效果。例如:流亡东方的犹太学者奥尔巴赫写下了续传西方文化之精髓的《摹仿论》;作家斯威夫特的杰出成就也得益于身份错置,他中年时候被英国疏远,晚年的时候又被爱尔兰疏远。在这一点上,“对位法”与对文化、地域的“越界”有着密切的关联,而且带着强烈的“自省性”。其次,“对位法”是用年代错位方法来写作。“通过现在解读过去——‘即回溯性地和多调演奏性’解读。根据随后出现的非殖民化来解读帝国主义文本”[5]。这一点,实质上就是时间上的“越界”。最后,“对位法”是一种思维方式。意即,在呈现一个声部的旋律之时去努力捕捉隐藏着的另一个声部,内隐的声部也许是边缘化的抵抗声音,也许是霸权在暗中操纵的声音。例如,《东方学》从显在的都市文本中“对位”出内隐的帝国主义文化;《文化与帝国主义》从显在的帝国主义压迫中“对位”出非殖民化抵抗的声音:萨义德旨在突显西方经典将这些因素如何进行内隐的过程。

三、萨义德“世俗批评”的实践概况

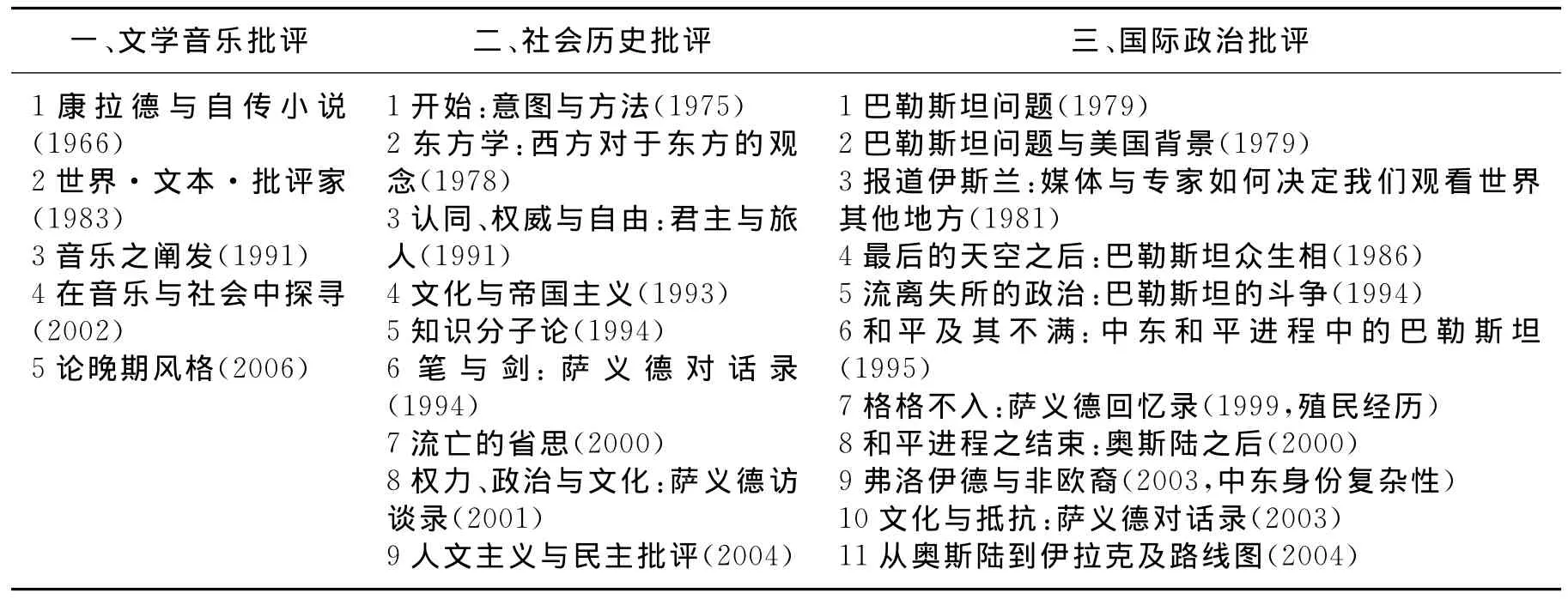

萨义德的“世俗批评”不是停留在口号式呐喊声中,而是付诸于事件行动(比如担任巴勒斯坦民族议会独立议员并出席集会,与阿拉法特合作及决裂)、言说行为(在公众领域演讲、访谈)和书写实践。他的著作文本仅是现世性“世俗批评”的一部分(当然也是供后人研究的最重要部分)。见下表:

表1 萨义德著作一览表 [3]638-649

上表可见萨义德的“世俗批评”是无法用学科专业来区分的,他在文学、音乐、社会学、历史学、政治学等各个领域自由地跨越界限。这种综合文化批评的跨越性表现在跨国、跨学科、跨文明三个方面,可勉为其难地包含在比较文学专业之内。笔者暂且将萨义德的专著分为文学音乐批评、社会历史批评和国际政治批评(很多专著兼有二者或三者,这里只是根据侧重点来分类)。我们不难发现:

1.横向来看,三列从左到右,萨义德批评的重心从文艺到社会再到政治的发展轨迹,这符合他从文学教授到社会批评家再到政论家的身份变化。他慢慢地离开纯文学研究,而立足于干预现实的社会批评,最后深深地介入激烈的公共领域:现实性逐渐加强,批评的世俗性由浅渐深。萨义德将自己的学术生涯分为四期:“第一期是对文学生产的存在问题的兴趣。其次是理论期——《开始》——形塑整个计划的问题。第三期是政治期,这一期的作品包括了《东方学》《报道伊斯兰》《巴勒斯坦问题》,并且延续好些年。最后一期,也就是我现在写作的时期,又更多回到美学。”[6]他所说的“最后一期”实际上没有来得及形成完整的著作就离世了。他由第一期的“文学期”到第二期的“理论期”,再到第三期的“政治期”,批评的世俗性愈加明显。他绝大多数作品是属于第三期“政治期”,根据与中东巴以冲突的主题是否直接相关,笔者将这些作品划入“社会历史批评”和“国际政治批评”两列,后者的世俗性更为浓烈。

尽管萨义德一再强调批评的世俗性,但对于一个批评家来说,不是说世俗性越强烈就越成功。萨义德最享誉盛名的是《东方学》《文化与帝国主义》《知识分子论》,全部集中在中间一列。而世俗性最强烈的是右列的政论文,虽然当时反响也不错,但其生命力恐怕无法与《东方学》等相提并论。依照萨义德的标准,批评中的世俗性很淡固然不好;但是,如果世俗性过浓,恐怕也会影响到批评的持久力:这中间恐怕存在一个“度”的问题。可以理解的是,萨义德过度突出批评的世俗性,也是迫于中东现世的惨状而必须如此的。

2.纵向来看,由于萨义德对自己的专业(文学)有意地加以限制,而重在跨越专业界限的世俗批评,所以在第一列中只有5部文本。再除去《音乐之阐发》和《在音乐与社会中探寻》(这两本是萨义德作为业余音乐爱好者的非专业探讨),就只剩下三本才是专业性文艺批评专著,这是与萨义德放弃专业化、提倡世俗批评的主张相吻合。

但是,这几本专业著作却均匀地分布在萨义德的学术生涯之中。人生第一本书《康拉德与自传小说》让萨义德迈开了学者第一步,而人生最后一本书《论晚期风格》伴着他离开世界的最后一刻①据萨义德的妻子证实,萨义德在去世前还在写《论晚期风格》。见爱德华·W.萨义德:《论晚期风格——反本质的音乐与文学》,阎嘉译,北京:生活·读书·新知三联书店2009版,前言第1页。:这两本书都是世俗性最淡的专业批评。可见他从来没有放弃他感性上最钟爱的文艺批评,只是理性一直在强迫着自己要牺牲文学专业而介入世俗世界。让人油然起敬的是,萨义德为了现实的巴勒斯坦民族斗争而让自己长期处于这种分裂的煎熬。

两部关于音乐的书,出现在萨义德的书目之中,显得异常地碍眼。很难理解,一个如此强调世俗性的批评家哪有闲情去玩赏古典音乐?这不是萨义德从小练钢琴的个人爱好就能解释的问题。《在音乐与社会中探寻》收集的是萨义德与一位友人(犹太裔音乐家)的六篇对话录,内容涉及音乐、文学、社会、政治和文化,两位友人都认为巴以双方彼此应该以史为鉴、和平共处。可见,音乐话题在这里仅仅是一个“信封”,而政治内容写满了里面的“信纸”,或者说,这里的音乐话题和政治内容是二而一地统一在一起。萨义德长期在公共领域进行呕心沥血的世俗批评,需要偶尔抽身回到私人领域,让音乐的想象“超越”纷争烦累的现实,“驾驭时间”,“在时间中栖息”[3]138;恢复了力量再返身“进入”下一次世俗批评的时候,他那洗涤过的心境升腾了灵魂引领他“进入”更高的境界、更深的现实:音乐的超越滋补着萨义德的世俗批评。

更重要的是,文学艺术批评不仅仅是萨义德世俗批评的开始,更是世俗批评的理想和归宿,正如这个巧合——萨义德的第一本和最后一本都是文艺批评——所暗含的象征。世俗批评的要旨不是为了批评而批评,不是用自己的批评权威来替代被批倒的权威,而是消除仇恨、歧视、压迫,让人(不管是东方人还是西方人)都能获得美的享受,让人从现实压迫下获得艺术般的自由。世俗批评在萨义德那里是一种解放性的事业。他引用叶芝的诗歌《对于困难事情的迷恋》为世俗批评作结:“找到马厩,拉下门闩”,把小马驹解放出来[1]48-49。

在世界范围,萨义德的世俗批评影响广泛而深远,各类专著论文纷至沓来。这种批评作为后殖民主义理论旅行到了中国,也是一派热闹的局面。他的批评针砭时弊的同时,也易造成负面效应。他以行动深深地跨入中东政论的前线,容易让文艺陷入类似中国左联时期的状态——艺术家突击现实、艺术生命短促、粗糙的政治色彩。

世俗性也是萨义德人格的写照。多年与白血病抗争,病中仍用“笔与剑”和各种权威暴政相抗争,他最后还在用“晚期风格”书写着批评家悲剧性的结局。萨义德一生主张突破文本、挺进现实,可是他本人无法逃脱人生的宿命——从现世走进文本,他在各种文本里叨念着“世俗”之爱。他轻轻地走了,没带走一丝云彩,却为东西方文化对话留下了浓笔重彩。

[1]爱德华·W.萨义德.世界·文本·批评家[M].李自修,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2009.

[2]王坤.走向美学的文学——从审美带有令人解放的性质谈起[J].中山大学学报:社会科学版,2004,44(6):57-63.

[3]薇思瓦纳珊.权力、政治与文化——萨义德访谈录[M].单德兴,译.北京:生活·读者·新知三联书店,2006.

[4]Said E W.Power,Politics,and Culture[M].New York:Pantheon Books,2001:365.

[5]玛丽·露易丝·普拉特.爱德华·赛义德和《文化与帝国主义》专题讨论会[C]//赛义德自选集.谢少波,等译.北京:中国社会科学出版社,1999:286.

[6]爱德华·W.萨义德.知识分子论[M].单德兴,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2002:105.

——《格格不入:萨义德回忆录》略评