争议之地:无家可归者与亚特兰大市中心公园

[美]唐纳德·C.雷泽斯,蒂莫西·J.克里敏斯,约翰娜·J.伯尔斯,乔西·帕克著,李芸译,张卫良校

(美国乔治亚州立大学1.社会学系;2.历史系;3.华东师范大学 中文系,上海 200241; 4.杭州师范大学 城市学研究所,浙江 杭州 310036)

城市学研究

争议之地:无家可归者与亚特兰大市中心公园

[美]唐纳德·C.雷泽斯1,蒂莫西·J.克里敏斯2,约翰娜·J.伯尔斯1,乔西·帕克1著,李芸3译,张卫良4校

(美国乔治亚州立大学1.社会学系;2.历史系;3.华东师范大学 中文系,上海 200241; 4.杭州师范大学 城市学研究所,浙江 杭州 310036)

在此项研究中,我们调查了公园利益相关方超过20年控制无家可归者在市中心公园活动规模的举措,以及无家可归拥护者对付这些举措的一系列回应。我们发现,伍德拉夫公园的用途和价值伴随一天的不同时间、一周的不同日子和不同季节而变化。此外,公园利益相关方虽会随时间而变更,但当局使用的策略不一定必然会朝着某个始终如一的方向发展,或者按一种常规模式变化。最终,虽然无家可归的拥护者比起过去已很少看到,但他们仍然保护了公园内的无家可归者。案例研究认为,一个公园应该是一个基础空间,即作为共有地向所有人开放;也应该是一个典范空间,在这里,没有人会被看作是入侵者。

伍德拉夫公园;城市空间;无家可归者

3月一个工作日的下午,市中心公园,人潮涌动。沿南侧广场,公园常客火热参与棋牌游戏,身旁围满了好奇的观众。这里烟味很重。大学生匆匆路过,走在前往附近教学楼的路上。铜匠坐在毗邻公园草地的砖墙上,打造铜手镯和其他艺术品出售。北端末尾,牧师弹着吉他,身旁有两个听众。公园员工正打扫一个区域,那里预留了阅读和吃午饭用的桌椅。附近,罗纳德正在等待一位当地的服务提供商分发食品,同时捡着烟头,放到瓶里保存。

这段关于亚特兰大市中心伍德拉夫公园的描述,一方面极其寻常,另一方面则把握到一般公共空间所具有的多面、多层甚至暧昧的特征。它更突出地捕捉到了公园内无家可归者的存在。尼尔将公共空间定义为“所有在理论上,而非实践上向社会公众开放、能够接近的空间”。[1]定义的“公共”部分涵盖所有权和可使用两个议题。布罗姆雷认为,城市空间的形塑部分与财产关系有关,是由社会建构的,因此从属于重新谈判和变化。[2]但是公共空间有一个进一步“未定”的特征,因为不像私有财产,公共空间不归属在一个单一业主的永久产权里,因此是特别宽敞的。内梅特认为,可以公开使用、接近的空间的“公共性”是可变的,从属于改变和改革。[3]

斯塔哈利和米切尔强调公共空间的范围,公共的私人空间,如商场、酒店大堂或写字楼的广场,向所有人开放,但很明显地处在私人业主的控制和规约下,即可实行访问限制。[4]伪私人的公共空间是一个由城市所拥有的地方,由私人利益集团如商业改进区(BIDS)负责控制。甚至为公众所享有的空间也可能包括企业赞助的陷阱,如芝加哥千禧公园;或者包含不同公共实体所拥有或控制的建筑物或古迹,如圣达菲广场。与此相似,公共私人空间的“公众”可以改变其内涵,如商场向购物者、上班族、游客和娱乐人士开放,但禁止无人陪伴的青少年、抗议者、无家可归者、滑板族。[4][5]不同的公众可能使一个公共场所的控制权、使用权和“所有权”变得有所争议。伍德拉夫公园由亚特兰大市拥有,并由“亚特兰大市中心发展组织”这一市中心商业和民众团体管理。我们的研究着重于将其视作市内为规划商业改善区而设置的部分表现。

公共空间显然是指有形的物质实体,但有一个新兴的理论和实证的共识认为,公共空间还包括有关价值和目的共享的社会意义、适当的行为准则和情感与情绪的合适程度。此前,帕克已洞悉到这一点,他承认城市不仅是一个物理实体,也是一种“精神状态”,一套习俗和情感[6];菲尔瑞认为空间的情绪和符号是理解社会行为及空间用途的关键;[7]最近吉尔瑞恩则从位置、物质形式与多义性来定义空间。[8]一大批城市规划家已借助于列斐伏尔的观点来区分“空间表征”,[9]认为“公共空间”可以是城市规划和设计中所体现的空间抽象概念。这些规划和设计源自“表征的空间”,即指人们在使用空间时,所创造的实际图景与意义。在有关公共空间的实证调查中,一个反复出现的主题是公共空间排他性和包容性之间的观念冲突。祖金将早些时候更具包容性的规范公共空间的图片,与和陌生人打交道的场所进行比照,后者部分基于有关文明程度和安全的公众文化,并与新的、更排他的意义体系相接触,形成一种基于害怕陌生人和人身安全焦虑的美学。[10]吉布森证明由无家可归者造成的恐惧和焦虑程度,已被视为威胁市中心的活力景象,使市中心不能再被感知为一个安全、有吸引力的购物和访问空间。[11]据此,他描述了西雅图被迫关闭的一个城市经营的卫生中心。

在这项研究中,我们分析报纸报道,采访公园管理方,以此辨别亚特兰大的官员、市中心商业组织、乔治亚州立大学和无家可归的拥护者等是如何尝试控制无家可归人员的活动状况及行为规范的,后者自1986年以来,就出现于伍德拉夫公园。“无家可归”,对我们来说,是指那些被目击者看到流落街头的人。他们也许仅仅是没有住的地方或居无定所。[12]然而,赖特认为,“那些被别人定性为无家可归的人,就像是‘穷人’的替身,根据他们的外貌和行为而被归类”。[13](PP.18-19)并且,赖特也认为无家可归作为一个社会问题,不只是涉及到住处问题,而更普遍地与穷人的可负担住房和职业培训相关,同时也与治疗精神疾病和滥用药物的疗程有关。无家可归者的民族志里有一个新兴主题,即把无家可归者在市中心区和公共空间的特殊存在与他们“在空间外”的地位,和“他者”身份相联系[13](P.40)。许多研究报告指出,无论无家可归者是否构成了对路人安全的直接威胁,他们仅仅出现在公共场所,就可能传达出符号讯息,暗示此地的社会控制已崩溃,从而营造一个城市的不安感[2][4][13]。同样,李和法雷尔发现,政府官员和商界领袖认为,那些也许无家可归的乞丐,对当地经济有一个有害的影响,因为他们吓跑了来自各个地方的游客、会议代表和购物者,而这些人对拉动经济很有帮助。

理论构架和调查问题

早在15年前,祖金就提供了一个有助于理解市中心商业、房地产利益和无家可归者之间冲突的有效框架,至少从前者来看是如此。[10](PP.23-24)她认为,后工业经济正日益成为符号性经济,其中金融利益、媒体和娱乐融合了文化符号,以深入拓展企业的目标与诉求对象。事实上,扩大的和相互关联的全球市场有助于新兴的商界精英锁定几乎任何一个地方,由此文化机构可以提供有竞争力的优势,使城市受惠,并建立起属于自己的品牌和形象。这种新的符号经济的特色是既活跃地生产空间,包括节日商场、体育场馆、艺术博物馆和交响乐厅,也生产作为新都市文化、美学和身份基础的符号。

吉布森发现祖金的论文认同20世纪90年代西雅图市中心的重新发展,在那里开发商、公民团体和政府官员组成联盟,共同追求一个目标,即把市中心变成“24小时”高档消费休闲中心、把西雅图变成一个“景观城市”。[11](PP.4-7)计划最终包括一套新的体育设施、博物馆和艺术中心,以及一个零售业重建项目。吸引投资者的关键点在于,公司总部和办事处,与后来的郊区购物者、游客和国际商家构成了保证市区安全、活跃和令人兴奋的形象。由于市区演变成消费和休闲场所,吉布森指出,无家可归者被视为“城市振兴的致命威胁”。[11](P.641)西雅图市中心变得越来越不适宜于无家可归者。其次,房屋出租率的上升和保障性住房的消失,导致诸多条例出台,如禁止行人坐在人行道上、禁止乞讨,并在20世纪90年代中期搬迁了市中心的一个面向无家可归者的救助中心。

基于他对芝加哥和圣何塞无家可归者营地的部分分析,赖特延伸了过去关于城市空间的价值和功能的讨论[14],通过从主要和边缘空间的二元区分转向三重类型学的生产/消费休闲空间、生产/消费垃圾空间以及生产/消费功能空间。此外,他还论证了当局试图控制无家可归者的四大战略:(一)排除,(二)倒退,(三)置换,(四)同化,和无家可归者及其拥护者应对每种战略的相关策略。[13]

斯诺和马尔卡希把赖特的维度整合成三层社会-空间的框架,该框架提供了对于伍德拉夫公园无家可归人员有争议的存在和行为的研究基础。[15](P.157)他们从阐明三种类型或类别的功能空间开始:(一)主要空间用于住宅、娱乐或定位(如公寓、写字楼或店面);(二)边缘空间对大多数居民如果有任何经济或交换价值,也是微小的,并且没有任何政治或符号价值(例如废弃的建筑、蓬头垢面的小巷、空地);(三)过渡空间由被边缘化的个人居住,其用途和功能是模糊和模棱两可的(例如公园和街角是上班族的必经之地,和无家可归者白天闲逛的地方)。在主要空间内,定居者期望无家可归者能表现得像“客人”,或直接被视为“入侵者”[16]。边缘空间提供无家可归者一个创建自己象征性家居空间的地方,而过渡空间则提供相互容忍或相互隔离的机会。

第二层社会-空间框架的部分讨论地方当局处理在不同空间出现的无家可归者所使用的各类策略。斯诺和马尔卡希确定了三大策略:(一)“遏制”,旨在削弱无家可归者在公共场合出现的可能性,通过监测无家可归者的流动或严格执行严禁乞讨或公共场合酗酒的条例,以及一些破坏性的战术,如挂锁垃圾箱、空置建筑物或随机检查和盘问无家可归者,以此减少无家可归者与他人的接触;(二)“置换”,涉及将无家可归者驱逐和迁出他们的住处,这些住处是他们依靠或乞讨的地方。置换战术可能包括拆除临时避难所或以流浪和药物滥用逮捕无家可归者;(三)“排除”,通过防止某些会吸引无家可归者的设施,如中途住店、厨房或庇护所,使无家可归者远离指定区域。[15](PP.159-161)根据他们的报告,在亚利桑那州的图森,在1982-1997年间,遏制和排除在过渡空间最常使用,置换则在首要空间最为普遍。遏制,不像其他两个策略,它心照不宣地承认在一个地区无家可归者的权利;而置换,则是图森最少使用的策略,这可能是因为地方当局在实施这一策略时所需付出的昂贵代价,也可能是因为这一策略对无家可归者最具破坏力。相比之下,在边缘地区对无家可归者的社会控制,经济和政治的压力最小,这部分是因为那里不太可能是无家可归者和定居人口进行接触的地方。

最后,斯诺和马尔卡希使赫希曼对集体不满的分析[17]能够适应他们的理论,以涵盖无家可归者在他们的空间被争夺时,用来回应上述四种策略。这里的基本假设是,即使他们资源有限,无家可归者也能成为社会建设和空间利用中的积极参与者。他们可以“退出”或离开空间,在另一个地方继续他们的行动。作为另一种选择,“适应”需要修正行为,使无家可归者继续占据空间;而“坚持”则既不是离开,也不是改变行为。最后一个选项,“声音”,指的是通过某种形式的抗议活动,表达对空间控制战略的集体不满。[15](PP.161-164)他们的图森数据透露,退出和发声抗议,大多发生在主要空间,而适应和坚持最有可能成为无家可归者在过渡空间的回应。在主要空间,由社会控制的代理人唤起大部分控制行动(至少图森1/3的事件是如此),这就不奇怪为什么退出是无家可归者的普遍应对之法。但是,为什么无家可归者最有可能参与主要空间的抗议活动?斯诺和马尔卡希表明,无家可归者的动机可能是维护自己作为公民使用公共首要空间的权利,因为它可能是最经济可行和有利可图的空间(“最肥沃的觅食空间”),以及最适宜于无家可归拥护者的空间。在这里,这些人的抗议可以使无家可归者发声,以促进他们的政治目标与目的。[15](PP.163-164)

我们在三个方面应用并延伸斯诺和马尔卡希的框架。首先,我们专注于市中心的一个公园,它可以让我们清楚地看到,根据一天的不同时辰,一周内不同的天数,一个地方可能有不同的含义。梅尔宾在他的经典文章——《夜的前缘》中认为,在调查城市生态格局的过程中,时间和空间维度都要被考虑到。[18]在我们的例子中,一个市中心公园的价值与使用格局在平日营业时和在晚上与周末时可能会有很大的不同。其次,依据不同时间对伍德拉夫公园的新闻报道,我们确证了市中心利益相关方在超过20年时间内的变更,以及他们理解公园意义和价值的方式的变化。“亚特兰大市中心发展组织”(CAP),一个市中心商业组织,早在1996年亚特兰大奥运会之前,就一直对伍德拉夫公园有所兴趣,自2003年承担园区管理以后,便是公园主要的利益相关方。我们聚焦于CAP归属给伍德拉夫公园的价值观念,以及CAP为保持公园作为市中心首要空间的努力。最后,我们一路考察用来控制在公园里无家可归者活动规模的策略的变化,以及无家可归者的反应和抵抗。特别是,我们有兴趣知道哪些控制策略已被使用,以及它们如何在研究过程中被修改。我们的历史调查让我们弄清楚斯诺和马尔卡希观点的动态特征,因为我们相信,他们引进的策略和描述的空间类型最好被理解为流动的,而非固定类型化的。

调查方法

作为乔治亚州立大学增强公共空间和援助无家可归者项目的一部分,本课题研究结合了三种研究方法。首先,我们再次广泛地考察了以前那些对伍德拉夫公园进行过描述的新闻报纸。《亚特兰大日报》《亚特兰大宪政报》《亚特兰大新闻宪政报》等亚特兰大主要日报,其1986年以后的文章在以字词检索的数据库中就可以找到。也正是那个时候,市中心的无家可归者成为一个公共问题。仔细阅读公共数据库里的报纸文献,包括新闻文章、社论、专栏和读者来信,我们会发现他们在使用两个术语,而这两个术语既与伍德拉夫公园相关,又与无家可归者相关。这些术语衍生了436份报告、社论和评论,这些报告、社论和评论被用作这篇文章中历史分析的基础。这种历史的探查辅以亚特兰大市中心发展组织(CAP)的官员以及巡逻公园秘密行动组(特种部队)负责警官的采访(亚特兰大市中心发展组织是管理伍德拉夫公园的市中心商业组织)。我们所感兴趣的,是要识别那些为无家可归者定期占用公园塑造了机会的市中心的公共和私人利益相关者。这些数据帮助我们将亚特兰大伍德拉夫公园无家可归者的历史背景和当代经验与由斯诺和马尔卡希发展的、更广阔的理论框架联系到一起。地方当局为了控制伍德拉夫公园中无家可归者的出现而采取了灵活多变的策略,对其作纪实性的描述报道是我们的目的。

调查结果

1971年,当一个6英亩的露天场地,即现在的罗伯特·伍德拉夫公园,在两个街区二到七层楼的位于城市金融区心脏地区的建筑被拆毁后建造了起来,那时亚特兰大市中心的极度穷困人口还是比较隐蔽的。这个新建的公园与三个银行摩天大楼相邻并被奢华的律师事务所办公大楼环绕,设计意图显然是为了增强毗邻市中心商业地产的吸引力以及活跃市中心办公人员的生活品质。一开始这个公园十分成功,立刻成为一块吸引工作日的办公人士休憩和露天午餐的磁铁。然而,到了20世纪80年代早期,金融和法律服务业的分散伴随着郊区爆炸性激增导致了围绕公园的老办公楼的废弃。同时,当无家可归者问题在全国和地方范围内涌现时,伍德拉夫公园成为解决无家可归者的困境问题而引发公众注意的集会地点。伍德拉夫公园周边地区的衰落和亚特兰大无家可归者问题的升温使得这个公园成为一个竞争的空间:无家可归者的拥护者将这一公园视为一个标志性空间。在这里,无家可归者们能够聚集在城市商业精英的眼前;而留下来的商业界则不断地谴责它。因此,在最初的十年,伍德拉夫公园就和整个市中心一样, 不断挣扎着维持它在亚特兰大作为首要空间而且作为一个基本空间的地位。然而,在无家可归者的支持者看来,作为城市中心公园的挥之不去的标志性意义意味着对于公园活动的广泛的地方媒体报道,在此基础上它才拥有作为集会抗议的理想位置的特殊价值。

在20世纪80年代中期,《亚特兰大宪政报》报道了上百名办公人士每天在公园长满绿草的小山上享用午餐,然而,正如一个报刊写信者注意到的,“下午六点后,公园成了无家可归者的卧室;一个无家可归者一年到头的栖息地”[19]。一个看上去被周边日间办公人士使用的基本空间也是过渡性的,因为在晚上,当办公人士回家后,这个空间就被无家可归者占据了。亚特兰大的市民和政治领袖开始关注这一现象并引进了减少市中心贫困者的项目[20]。他们发起了一项遏制政策,包括警察清查和对乞讨的严格执法以及反流浪法令。

到了20世纪80年代晚期,无家可归者的支持者通过把无家可归者们留在市中心的策略来刺激商业和政治领袖提供所需服务。他们试图把公园重新变回无家可归者的中心和公共示威地点。在白天,他们为无家可归者提供食物和其他服务,援助了一百多个每晚睡在草坪上和将就使用的硬纸板搭建的庇护所里[21]。在商业领导者的命令下,城市行政人员采用了置换策略,通过在晚上11点之后关闭公园以为公共使用的方法清空了在伍德拉夫公园过夜的无家可归者们。在白天,城市警察启动了一系列遏制措施来干扰市中心的无家可归者。这激发了支持者们提起法律诉讼[22]。整个20世纪90年代,无家可归者的支持者和城市的遏制法令之间一直处于交战状态。赖特报道说措施包括严格的乞讨禁令和严禁躺在公园长凳上的法令。[13](P.191)另外,由于在大型会展前的清查中上街游荡等轻微犯罪而逮捕市中心无家可归者是警察采取的一项常见措施,因此,基于无家可归者的支持者对警察清查行动的频繁抗议,伍德拉夫公园成为了抗争的中心。

1996年奥运会的准备工作产生了一个新的500万美元的公园景观设计计划。公园建筑师拿到一个包括驱逐无家可归者的设计计划,希望公园的新结构能够阻止无家可归者返回公园,因为公园会变得“对无家可归者不那么友好”。新的设计产生了一个分段的公园,北端有一个占地一英亩的水墙和小型广场,被一条城市街道把它和南端五英亩的绿地分开,并以一个演奏台为中心环绕着通道和广场。建筑师认为新的开放式设计加上分割了的公园长凳能够阻止无家可归者在上面睡觉——能够把办公人士、学生和游客重新带回来。他们说:“这是一种置换。人们搬进来所以无家可归者就被打发走了,当他们在数量上被超过的时候就会另觅处所。”[23]无家可归者的支持者对于行政领导者驱逐无家可归者的措施的回应是阻挠1994年10月的破土动工仪式,他们组织了一大批无家可归者,包围了参加活动的高官,并且以呼声盖过演讲人[24]。公园为了这次重建关闭了一年,奥运会开始又结束,无家可归者的支持者确保了无家可归者重返公园,因为这是他们保持无家可归者问题对商业界可见的策略的关键要素。然而,到了20世纪90年代中期,公园周边的许多公司,包括大部分主要的银行和律师事务所,都往北迁到了新的办公大厦。基于此,正急速扩张着的乔治亚州立大学开始兼并一些空缺的大楼,并在2002年开放了一栋新的5层教学楼,由此带来了一批穿过公园的学生。由于校园在公园周围扩张,大学成为公园问题的活跃参与者,甚至替城市负责管理了3年。

自2003年以来,根据商业改进区(BID)的管理协议(一个公私合营的租赁安排),一个市中心商业组织——亚特兰大市中心发展组织(简称CAP),为伍德拉夫公园承担经营责任。并且,针对市中心的无家可归者,特别是公园中的无家可归者,CAP创立了一系列新的策略。鉴于20世纪90年代由无家可归者最终胜诉的案例,即认为通过逮捕来驱逐无家可归者不是一个选择,CAP设计了一个旨在遏制的管理计划。为了遏制无家可归者,CAP计划的首要目标是恢复公园的首要空间地位。他们想要吸引更多的公众到公园中去,并且相信如果公园中挤满了学生、上班族和旅游者,那么聚集在那里的无家可归者便不会很明显。为此,他们建立了活动区,包括配有桌椅的阅读室和饮食区、下象棋的地方,公有草地上也搭建起了羽毛球网。CAP在公园中提供免费的无线网络,在音乐台举办中午音乐会,偶尔也在周末举行节日。为了维持公园中的这些活动,CAP雇佣警察和特使队来执行禁止饮酒和白日睡觉的公园规定,另外还有专门的清洁队来保持公园的外观。根据BID的惯例,在圣地亚哥进行的一场类似的公民立法提案程序,设立了“社区大使”来巡逻市中心街道[4](PP.66-68)。CAP可以为了清理而暂时关闭公园的部分区域,因此无家可归者无法在这里建立家的领地。这样一来,CAP就逐渐地凭借维护人员来遏制无家可归者[25]。

CAP遏制计划的目的是消除公园中为无家可归者提供供给的服务。在我们研究过程的开始,教会团体前来给聚集在那里的无家可归者分发食物。拉斯维加斯通过了禁止给公共公园中的无家可归者发放食物的法令[26]。在亚特兰大,特使队会分发由市政府官员签署的、写给那些向无家可归者提供膳食的人的信件,建议他们为了公众健康,将食物带到避难所,或者其他援助无家可归者的组织那里。

在公园之外,CAP使用置换策略,使无家可归者的营地从市中心开放空间、停车场和空置的建筑物中消失。每天一早(大约在同一时间,即庇护所将他们的临时居民送回街上),特使队(以前都是警察)将市中心的露宿者驱逐出营地,送他们上街头。如果天气好,许多人会迁移到伍德拉夫公园,而亚特兰大地铁和CNN中心提供的恶劣天气避难所,大概要花喝一杯咖啡的费用才能获得。约350名无家可归者,在任何情况的晚上,都睡在停车场和高速公路立交桥下,那里距离伍德拉夫公园10个街区以内,所以公园仍然是白天过渡的地方。[27]

CAP管理计划的目标是吸引大批的上班族、大学生和游客去公园,使其成为一个干净、有吸引力的地方,有各种各样的活动。该计划的目的不是置换无家可归者,即迫使无家可归者在白天离开公园;相反,这个目标是减小无家可归者的出现率,采用CAP官员的说法是“通过稀释来解决”的策略[25]。

伴随着CAP管理市中心无家可归者的努力,亚特兰大无家可归的拥护者分成两个派别。其中更激进的派别可以追溯到20世纪80年代初无家可归作为一个话题的出现,该派名称是亚特兰大无家可归者专责小组(MATH),专注于提供紧急庇护所、食物和基本服务,以解决无家可归者的迫切需要。相比之下,无家可归者区域委员会是一个社区组织,由商业、政治和公民领袖联合成立,为无家可归者提供住房,包括出入服务中心的支持业务,使他们的过渡住房能变成永久性住房。到伍德拉夫公园去的无家可归者与上述两派都有接洽。作为最后一个地方,他们呆在亚特兰大无家可归者专责小组提供的拥挤、破旧的庇护所中,然后他们出入服务中心,获得药物滥用、临时住房和就业培训方面的帮助。过去两年,亚特兰大无家可归者专责小组一直在努力吸引资金,以保持伍德拉夫公园以北一英里的庇护所正常开放,而腾出较少的时间调查论证公园里无家可归者的问题。

在我们的理论语境下研究公园最近的历史,我们发现,在其近30年的历史过程中,伍德拉夫公园已经从首要空间变成一个过渡空间。如果早在20世纪70年代,无家可归的“游客”去到公园,会被期望承担“客人”的角色,以尊重作为“主人”的定居者。而20世纪80年代以来,客人则取代了主人。今天,在亚特兰大市中心发展组织的领导和无家可归拥护者的压力下,公园已作为具有多种用途和用户的一个空间而出现。然而,正如所预期的,当我们从时间的角度近看公园的用途和价值,我们发现随着一天的不同时间和一周星期几的变化,公园活动也在变化。在平日,公园比过渡空间更重要,而且由CAP积极管理。晚上,伍德拉夫公园则冷清起来,借由警察部门从晚上11点到早上6点关闭公园的禁令,无家可归者和有家者相互置换。在周末和平时天黑后(但在晚上11点前),公园比首要空间更为过渡,成为一个聚集地,有无家可归者和不常使用、只将公园用作导航用途的定居者。由此,对于伍德拉夫公园,我们必须在时间-空间的角度予以理解,从而认识到它可以作为一个统一体发挥作用,这个统一体有无家可归者和定居者,在首要与过渡两个空间内滑动;而这些都取决于它在不同时间段的占用者和经济用途。

进而言之,公园的历史表明,在地方官员使其变成白天首要空间的努力中,改变着他们的策略。显然,排斥和置换是初步战略,旨在逐渐迁移市中心的无家可归者,特别是伍德拉夫公园内的。在整个20世纪80年代和90年代,反游荡和反乞讨条例被用来迁移公园里的无家可归者。在1996年奥运会前,关闭公园进行整修被视为一项策略,以打破无家可归者经常居住在公园里的习惯,并且,新设施的设计使公园对于无家可归者来说,变得较不舒适和方便。这些努力在很大程度上都失败了,因为法院禁止因轻微罪行而遭受逮捕,并责令市政府大力发展教育计划,从而使警察官员能明白无家可归者的困境。结果是,亚特兰大市中心发展组织出台了一套管理计划,用来规范公园里无家可归者的行为。饶是如此,晚上公园的关门反映了一种最严重的排斥形式(夜间关门对于伍德拉夫公园,并不是例外。闭幕适用于所有公园,以防止“都市露营”的出现)。因此,当局的策略不一定朝某个始终如一的方向进展(他们不是线性的),也没有依照一种有规律的模式进行变化(他们不是周期性的),但反映了不断变化的利益相关方和无家可归拥护者面临的挑战。

最后,自公园1971年开园并由市公园部门管理以来,大多数利益相关方都有所变更。不仅是几个城市管理部门更迭,而且许多原来的律师事务所、银行和其他商业机构都或者迁出市中心区、经历兼并和重组,或者干脆歇业关门。目前,作为两个最重要的利益相关方之一乔治亚州立大学,在公园周边日益凸现,另一方亚特兰大市中心发展组织即市中心民众和企业组织的保护伞,现在则开始管理公园。两者都更感兴趣于遏制无家可归者、减少其出现率,而非公开在白天驱逐。有趣的是,两个无家可归的社区组织——出入服务中心和亚特兰大无家可归者专责小组——都给无家可归者提供服务,但也都不是无家可归者控制的草根组织。出入服务中心项目由亚特兰大市政府和国际联合劝募协会资助,能将伍德拉夫公园的无家可归者引向治疗、工作和过渡性住房,而亚特兰大无家可归者专责小组将继续专注于提供食物、住所和衣物,以满足无家可归者的迫切需要,并倡导无家可归者使用公园和其他公共空间的正当权利。所以,当亚特兰大市中心从一个都市的主导中心转变为几个重要商业区之一时,伍德拉夫公园的利益相关方也会相应变化。

论争与结论

我们对伍德拉夫公园的研究允许我们对公园作为一个争议地的历史进行调查,以便更好地明白在公园内无家可归者的行为与公园对于他们的意义,同时将公园视为一个城市空间进行思考。公园的历史显示了四个引人关注的发现:首先,如前文所期待与解释的那样,我们发现使用者与伍德拉夫公园的价值随着时间,一星期一个季节地发生变化。

伍德拉夫公园与其他市区公园一样,更像是三个不同的空间,而非一个空间。在工作日,公园被无家可归者与定居者共同分享,但是在傍晚或者周末,公园更大程度上是一个无家可归者的聚集地。罗威和韦尔施注意到,无家可归者因为没有固定的居住点,他们生存于不连续的“时间—空间”中。[28]与之类似,城市定居者的缺席造成了使用者的城市空间处于不连续性中。无怪乎,亚特兰大市中心发展组织已经成功地在工作日组织了活动,吸引了附近的工人、学生来到阅览室,在这里他们可以下国际象棋,举行免费的午间演出。这些活动同样被无家可归者等人所享用,但通常不在同一时间。更具挑战的是,亚特兰大市中心发展组织如何在傍晚与周末吸引定居者。亚特兰大市中心发展组织赞助了周末的活动与业余时间的体育活动,例如单车比赛和慢跑活动,以便增加公园在周末与傍晚时候的人数。这些活动的拥护者是居住在附近宿舍或参加会议的大学生,以及住在城市旅馆的游客,但也计划用来吸引都市地域的旅居者,他们在附近场馆参加体育活动,例如棒球、足球、篮球和曲棍球。亚特兰大市中心发展组织准备吸引大批观众来到伍德拉夫,就需要雇佣员工,不仅仅将公园规划为一个单一的空间,在平日的休息期间,公园还是一个可在傍晚前往的目的地与周末的活动场所。

第二,我们发现,随着时间的推移,公园的利益相关方已经做出了改变。与此同时,当局所使用的策略不需要保持在一个连续的方向上取得进展(非线性),策略也不是在一个惯常的模式中发生改变(非循环周期),但是反映出利益相关方的目标正在改变,以及无家可归者对新的遏制策略的适应。今天,严肃地说,亚特兰大市中心发展组织已经意识到无家可归者作为伍德拉夫公园的合法成员与利益相关者。亚特兰大市中心发展组织对公园的管理为无家可归者所做的规划是,阻止他们在公园内划定居住范围,阻止他们进行定期的喝酒、乞讨、白天睡觉。但是,最近增加的公共厕所具有象征意义的重要性,因为这被亚特兰大市中心发展组织视为可以满足无家可归者住宿的需要。相似地,我们参与者观察的数据显示,大部分使用公园的无家可归者没有兴趣与公园的管理者或者其他公园游客对抗。无家可归者们会适应新的管理办法。在亚特兰大市中心发展组织的立场上看,他们没有尝试赶走无家可归者,但同时又吸引其他人们来公园,这个策略被称为“稀释的溶解”。祖金形容布莱恩特公园时候指出公园管理者的目标是实现威廉·怀特所说的目标:通过吸引大量的“正常”游客以使公园安全。[10](P.28)这与“通过热咖啡实现和解”[10](P.28)相去甚远,因此亚特兰大市中心发展组织集中精力吸引其他人到公园。问题是,如前文所言,公园实际上是由三个空间构成,中央亚特兰大可以控制的仅仅是工作日与白天的公园。

第三,无家可归者的支持者较于先前可能没有那么明显,但是倡议的持续影响致使无家可归者继续长期住在公园中。约翰娜发现,出没在伍德拉夫公园的无家可归者,无论性别男女,都没有意识到倡议者的早期努力保证了公园的公开开放;我们对亚特兰大市的官员与亚特兰大市中心发展组织领导的采访显示,他们意识到自身并有节制地回应无家可归者,以避免公众对抗和法律诉讼。无家可归者的支持者在公园的利益相关者中保持着重要的地位,即使实际上他们不是经常发挥对公园管理的直接控制或干预作用。让人联想到以前社会内部的权力辩论,发生在现有权力与潜在权力之间[29],由于无家可归者利益代表人的抗议的威胁以及法律的规定,缓和了公园管理者的行为并保护了公园里所有无家可归者的利益,所以,相对于以前,无家可归者被视为一个“客人”或者是地方的“入侵者”,我们发现,前往伍德拉夫公园的无家可归者已被作为一个合法的公园游客所接受。

总而言之,在过去20年来,这是一个坐落在亚特兰大心脏地带的竞争空间,现在已经成为一个公共地域。实际上,伍德拉夫公园地处亚特兰大市中心,已经变成了一个代表性的空间[9](P.39),一个有活力的、富有生活气息的、创造性的空间,其多样性被接受,如果其尚未被有意地庆祝。一个地方,至少在白天的工作时间,在那里占主导地位的状况是无家可归的非裔美国人、黑白办公人员以及大学生一起分享着一个共同的空间。通过亚特兰大市中心发展组织的努力,公园不再仅仅是一个为无家可归者提供服务的中心,而是继续为他们提供休闲和交流的地方。公园的唯一共同点是安静。实际上,这地方几乎是激动而有张力的:公共公园的张力在由一个私人非营利机构、商业导向的组织根据BID协议所管理;同时,无家可归者前往公园进行沟通和社交,体验到了充满张力的气氛,他们忍受着,同时又为出现在公园的其他人所忍受。在一把安全与假定安全的保护伞下,办公人员、学生和无家可归者和平共存,处于紧密相邻但严格分离的空间中。张力同样明显表现在大部分工作日的傍晚公园变得没人,以及工作日早晨对空间的再殖民。

然而这不是吉布森[11](P.276)将市中心幻想为“每一个人都是邻居”的状况,而是一个没有剧本与偶然遇到陌生人的地方,一个具有包容性、扩张性以及非商业化的社会活动的地方[10][13]。今天亚特兰大的市中心建有政府办公室、运动场馆以及大学的办公室、宿舍、教室与实验室,也有专门为无家可归者提供的服务,无家可归者来到这里就是因为这些服务,伍德拉夫公园就是其中之一。从过去竞争中得到的收获可能有益于将来。无家可归者的支持者在20世纪80年代正确地理解了伍德拉夫公园坐落在亚特兰大市中心的中心位置,而且紧邻着媒体组织,这使公园成为政治抗议与将公共注意力引向关注无家可归者需要的理想之地。伍德拉夫公园现在虽然尚未是,但很快将再次变成一个政治行动与公民聚会的地方。这样的变化将深具讽刺的意味,如果亚特兰大市中心发展组织所做的努力,使公园从一个无家可归者与日益增长的其他游客和谐共处的地方,最终转变成这样一个地方,无家可归者及其支持者以及其他人,将更有效地对公共政治提出问题与进行实践,从事民主和政治的活动[30]。

图1 伍德拉夫公园的街道景观,位于公园南端,面朝北。

图2 伍德拉夫公园鸟瞰图

[1]扎卡里P.尼尔.定位公共空间[C]//A.M.奥鲁姆,Z.P.尼尔.共同点,读数和公共空间的思考.纽约:劳特利奇,2010.

[2]尼古拉斯·布罗姆雷.令人不安的城市:城市土地和贫穷的政治[M].纽约:劳特利奇,2004.

[3]杰里米·内梅特.定义的公开:城市管理的民营公共空间[J].都市研究,2009,(46):2463-2490.

[4]林恩A.斯塔哈利,唐·米切尔.人民的财产/权力,政治和公众[M].纽约:劳特利奇,2008.

[5]杰里米·内梅特.冲突,排斥,搬迁:滑板的公共空间[J].城市设计,2006,(11):297-318.

[6]罗伯特·帕克.城市:都市环境人类行为调查的建议[M]//R.森尼特.城市文化的经典杂文.纽约:阿普尔顿世纪克罗夫特,1969.31-130.

[7]沃尔特·菲尔瑞.情绪和象征生态变量[J].美国社会学评论,1945,(10):140-148.

[8]托马斯 F. 吉尔瑞恩.太空广场社会学[J].社会学年度审查,2000,(26):463-496.

[9]亨利·列斐伏尔.生产空间[M].英国,牛津:布莱克韦尔,1991.

[10]莎朗·祖金.城市的文化[M].剑桥,麻省:布莱克威尔,1995.

[11]蒂莫西A.吉布森.保护壮观的城市:西雅图市中心区的振兴和无家可归的政治[M].兰汉姆,马里兰州:列克星敦书店,2004.

[12]尤金M.里维特,琳达·舒尔曼·贝克.无家可归的家庭和儿童[J].未来的小孩,1996,(6):146-158.

[13]泰尔马奇·赖特.地点以外:无家可归的流动与争议图景[M].纽约州,奥尔巴尼:纽约州立大学出版社,1997.

[14]大卫A.斯诺,莱昂·安德森.打倒自己的运气:对无家可归的街人的一项研究[M].伯克利:加州大学出版社,1993.

[15]大卫A.斯诺,迈克尔·马尔卡希.空间,政治和无家可归者的生存策略[J].美国行为科学家,2001,(45):149-169.

[16]杰拉尔德D.萨特尔斯.贫民窟的社会秩序:内陆城市的种族和领土[M].芝加哥:芝加哥大学出版社,1968.

[17]阿尔伯特 O. 赫希曼.退出,声音和忠诚:回应公司、组织和政府的下滑[M].剑桥,麻省:哈佛大学出版社,1970.

[18]默里·梅尔宾.夜的前缘[J].美国社会学评论,1978,(43):3-22.

[19]尼尔·霍顿.饥饿巨星,86项目于周五启动[N].亚特兰大日报,1986-08-14:C2.

[20]达德利·克莱蒂宁.亚特兰大无家可归者找到的地方在公众的视线中[N].纽约时报,1986-12-09:18.

[21]辛西娅·塔克.学生住宿可以帮助复苏市中心[N].亚特兰大日报与宪法,1989-12-16:A17.

[22]马克·谢尔曼,凯西·斯克鲁格斯.警方将无家可归者驱逐出市中心,拥护者说[N].亚特兰大日报和宪法,1990-04-14.

[23]米歇尔·赫斯基.提升公园也将使其不太受无家可归者欢迎[N].亚特兰大宪法,1994-10-16:D4.

[24]米歇尔·赫斯基.无家可归者被赶出,奥运会开幕前夕96名抗议者包围贵宾[N].亚特兰大日报,1994-10-17:A1.

[25]大卫·沃德尔.采访亚特兰大市中心发展组织办公室[N].2009-02-25.

[26]唐·米切尔,聂·黑楠.地理生存与城市权利:监测,法律创新,刑法干预的揣测[J].城市地理学,2009,(30):611-632.

[27]乔西·帕克.2009年亚特兰大三管辖协作无家可归调查:覆盖迪卡尔布县,亚特兰大富尔顿县,乔治亚州[M].亚特兰大:社区网络路径,2009.

[28]斯塔西·罗威,詹妮弗·韦尔施.在时间和空间上的社会网络:无家可归妇女在洛杉矶[J].美国地理学会通志,1990,(80):184-204.

[29]大卫 A.卡普,格雷戈里P.斯通,威廉C.约尔.城市:城市生活社会学(第二版)[M].纽约:普拉格,1991.

[30]唐·米切尔.公共空间结束了吗?人民公园,公共的定义和民主[J].美国地理学会通志,1995,(85):108-133.

ContestedPlace:TheHomelessandAtlanta’sDowntownPark

Donald C. Reitzes1, Timothy J. Crimmins2, Johanna J. Boers1, Josie Parker1, tr. LI Yun3, pr. ZHANG Wei-liang4

(1.Department of Sociology, Georgia State University, USA; 2.Department of History, Georgia State University, USA; 3.Department of Chinese Language and Literature, East China Normal University, Shanghai 200241, China; 4.Institute of Urban Studies, Hangzhou Normal University, Hangzhou 310036, China)

In this study, we investigate attempts by stakeholders over a twenty year period to control the presence and behaviors of the homeless in the prime space of a downtown park, as well as the range of responses devised by the homeless advocates to counter these efforts. We found that the uses and value of Woodruff Park changed by time of day, day of the week, and by the season. In addition, over time the park’s stakeholders changed and the strategies used by authorities do not necessarily progress in a consistent direction or change in a regular pattern. Finally, while homeless advocates are less visible today than in the past, their lingering presence plays an important role in protecting the homeless men and women who use the park. The case study suggests that a public park can be a prime space, which serves as a common ground accessible to all and a representative space where no one is treated as an intruder.

Woodruff Park; urban space; homeless

2012-06-12

唐纳德·C.雷泽斯,美国乔治亚州立大学社会学系主任、教授;蒂莫西·J.克里敏斯,美国乔治亚州立大学历史系教授;约翰娜·J.伯尔斯,美国乔治亚州立大学社会学系博士研究生;乔西·帕克,美国乔治亚州立大学社会学系博士研究生;李芸(1983-),女,上海市人,华东师范大学中文系博士研究生,主要从事中国现当代文学研究;张卫良(1962-),男,浙江海宁人,杭州师范大学城市学研究所所长、教授,主要从事城市史、社会经济史研究。

C915

A

1674-2338(2013)04-0096-10

(责任编辑吴芳)

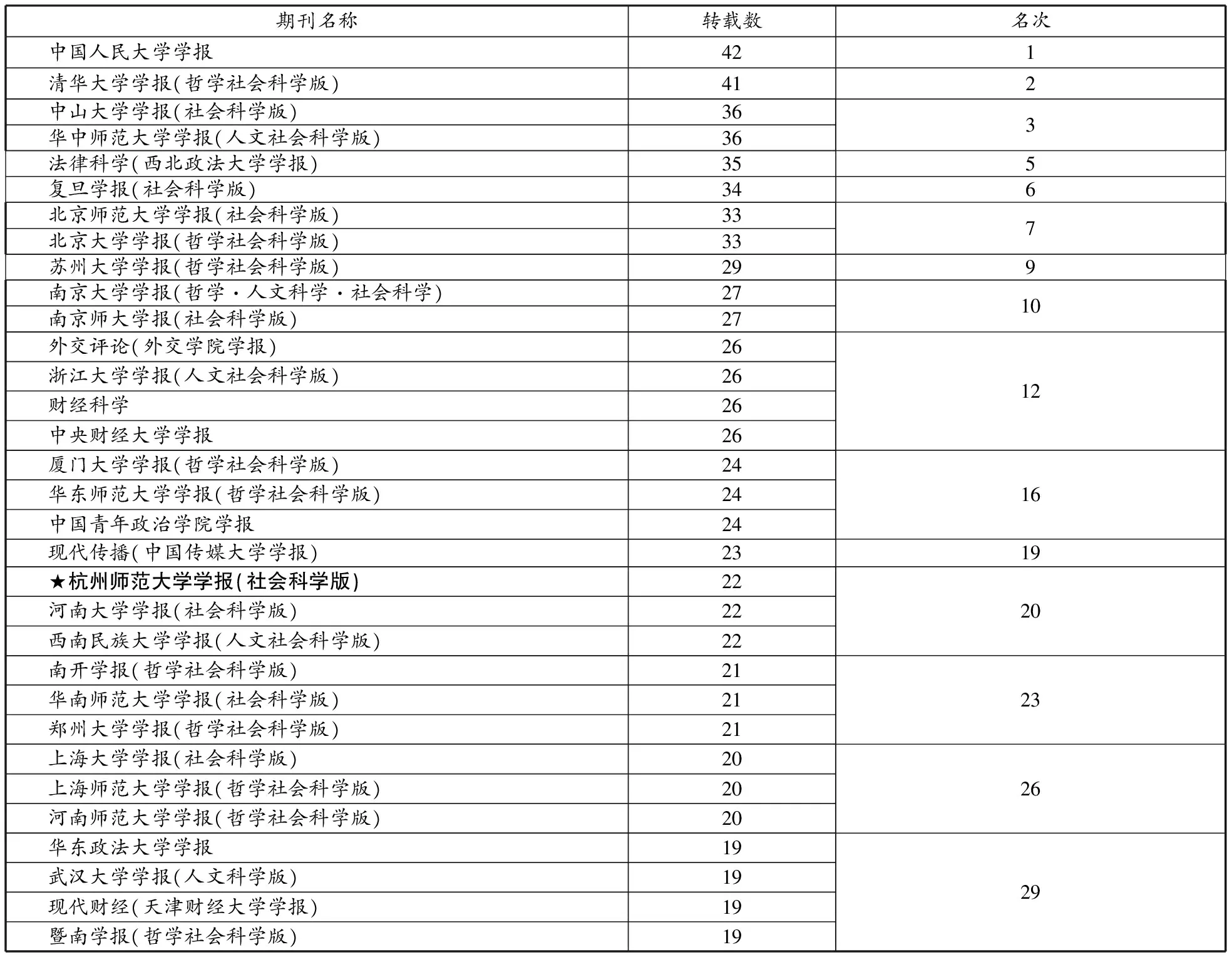

2012年度人大“复印报刊资料”转载前29位期刊排名