“礼法共同体”的行动逻辑——基于农村新集体化视阈下的村庄图景

朱 逸 纪晓岚

村庄的发展历经了不同历史时期及时代背景,呈现出了自我的发展路径依赖与动力源,其基于自身的内源性发展需求,〔1〕体现了诱致性的制度变迁。〔2〕作为共同体的重要构建基础,村民被认为是共同体行动最为根本的行动单位,对于村民个体行动逻辑的深层次解读,成为了理解共同体行动的基础。〔3〕对于村民行动的理解,有着“斯科特-波普金论题”之争,即“道义小农”〔4〕或是“理性小农”〔5〕,随后邓大才也加入到争论之中,提出了“社会化小农”。〔6〕

对于村民行动的不同论断,并不是空中楼阁式的呈现,需要将其搁置于特定空间场域内进行观察。村民的行动嵌入于村庄的嬗变过程之中,表达出了较以往不同的行动内涵及特征,对其进行细心的窥探,将有助于更好地理解“礼法共同体”的行动逻辑,以及其未来的发展路径。

一、农村集体化:“礼法共同体”的缘起

上海市九星村是本文关于“礼法共同体”及其行动逻辑得以展开的实体空间,它作为“中国十大名村”及“中国市场第一村”,有着独有的村庄特征。同时,作为新集体化村庄的范式,其行动逻辑中体现着集体经济发展较快村庄,诸如华西村、南街村、大寨村、福保村、进顺村等同类属性村庄的共性。

上海市九星村隶属于上海市闵行区七宝镇,拥有土地面积1307亩,全村村民1117户,村民数量3735人。〔7〕村庄历经传统集体化与新集体化两个重要时期,所谓传统集体化时期,泛指农业合作化、人民公社、乡镇企业阶段。在农业合作化时期,村庄生产物资匮乏,基于劳动生产及自我生存的需要而分别建立了互助组、初级社、高级社,入社农户达到了2700户,占比达到97%,农业生产产量增长近150%,有76%的农户收入较前一年有所增长,14%的农户平收,则有10%的农户收入有所减少,农业生产得到了进一步提高,村民从中也获得了切实利益。〔8〕村民出于自我生存与收益的双重考量,开始主动参与到集体行动之中,改变了以往原子化村庄的面貌,在此时期,集体化意识与内容开始呈现其雏形,并逐步融入于村民行动之中。

人民公社时期的集体化带有浓郁的行政化色彩,国家权力的直接渗入使得村庄的集体化变得更为模式化、制度化,“政社合一”的管理体制,覆盖了村民学习、生活、生产的全部,实现全盘化管理。在其实践过程中,村民缺少对于自主性的考虑,同时,国家的强制力约束压抑了村民自身的理性,使其行动被压缩于一个狭隘的空间内进行。此时的村民行动中蕴含着被动、压抑、消极,其行动旨向接受着教条式的灌输而定格于对于抽象、虚无的理想目标追求之上,此时的集体化虽然较之前更为固化,但是,村民行动缺乏了根本动力源,充斥着机械化、政治化意味。

乡镇企业时期的集体化实现了村庄的转向,市场对于村庄的冲击,使其转向于非农化的发展,九星村开始了乡镇企业的创办,称其为“三场一路”,即停车场、农贸市场、养鸭场、虹莘路商业街。村民行动开始松绑,行政化束缚开始被市场规则所替代,村民理性开始得以真实展现,行动选择背后体现出村民对于自利性的考虑。〔9〕

进入21世纪,村庄的集体化开始步入新的阶段,可以称其为“新集体化”时期。所谓“新集体化”指涉了村庄告别行政化或半行政化管理,村民自主自愿结合在一起,参与集体行动,运用村庄的资源禀赋实现生产要素的有效组合,推动了村级集体经济组织的发展与壮大,从而实现公司化管理,触发了由村级集体经济所引导与支撑的村庄整体变革,这种变革涉及了村庄的政治、社会、文化、经济等各个领域。九星村在此形势下开始利用村庄内现有的土地资源,创办了九星综合市场,历经了多年发展,形成拥有23大品类,商户近9000家,市场交易量近300亿的“中国市场第一村”,村庄及村民的收入有了飞跃式的增长。

村民在这一过程中实现着身份、观念、行动的多重转变。“新集体化”赋予村民的,不仅是货币形式上利益的增进,更多的是体现为观念及行动模式上的转变,市场中的契约制度元素开始被带入村庄之中,与村庄的传统礼俗共同融合,不经意间改变了共同体自身的行动轨迹。

相对于村庄的“传统集体化”而言,“新集体化”有着自身独有的内涵,不同学者对此有着各自的解读。周怡在对于华西村集体化研究中,将其当前时期的村庄发展称之为“后集体化”,即“集体主义的高级阶段,此时的集体主义社会是一个高度分化的社会,但同时它又必然是一个高度整合的组织化社会,集体不朽乃其题中应有之意。”〔10〕王颖在对于南海农村集体化观察后提出了“新集体主义”,即“以个人利益为基础,以共同富裕为目标建立起来的,一种具有合作意识、公私兼顾的关系模式和以群体为单位的社会组织方式。”〔11〕农村集体化在特定的历史时期下,自身的内涵与形式在不断地发生位移,在不同的村庄环境下衍生出了多样性特征,相互之间存有差异,同时也有着共性。

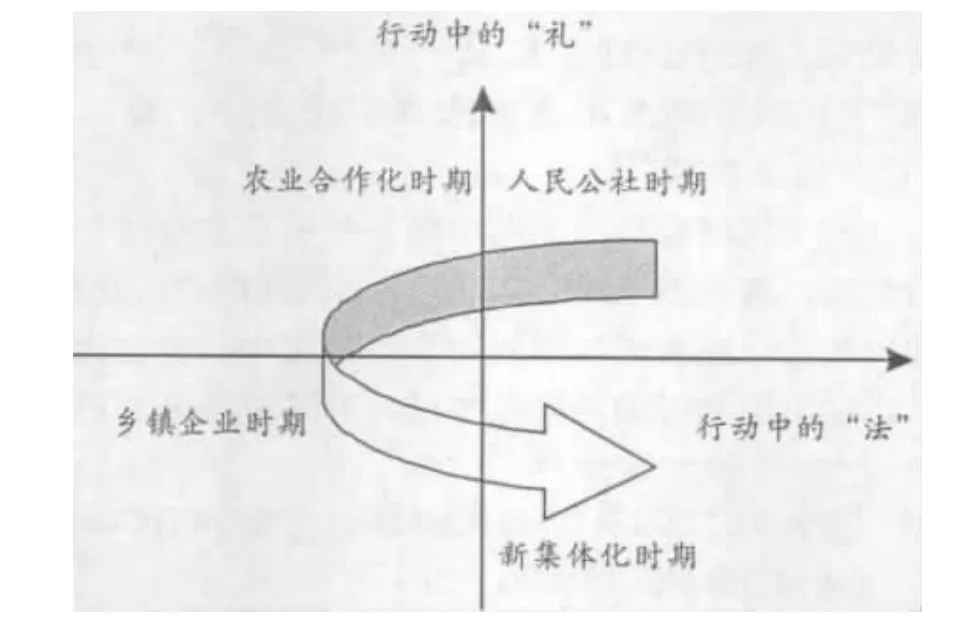

传统村庄是一个由熟人所联接而成的“村落共同体”,“无讼”、“差序格局”、“无为政治”、“长老统治”等一系列词汇的描绘,是对于传统“共同体”的真实勾画,村庄内延续的是以“礼治秩序”为基础的熟人社会行动逻辑。但是,“新集体化”所触发的村庄环境变革中,市场经济中所强调的理性开始渗透于其中,村民凭借“成本—收益”的数字计算作为自身行动的评判标准,以往的乡土礼俗开始被渐渐淡忘,作为“礼”的力量象征的惯习、仪式、礼俗开始淡去其光晕,而市场中“法”的元素,契约、制度、法制作为刚性约束力量开始逐步扎根于这一熟悉的土地之上,与软约束力量相互糅合,作用于村庄的经济场域、社会场域、政治场域,成为了维系与支撑共同体存在与发展的根本行动准则。

图1 集体化演变过程中的村民行动“礼”与“法”

二、理论分析框架:多元行动理论的糅合

“新集体化”催生了“礼法共同体”出现,它选择性地颠覆了以往行动中所秉承的传统,使其有着新的自我构建。但这不意味着摒弃传统,共同体内依然留有对于传统元素的尊重。探究其“重构”与“延续”的行动背后,蕴含着对于行动的独特理解,在此借以行动理论为主轴,综合跨学科、多元化的理论支撑,力求将其行动背后所隐藏的逻辑得以全面呈现。

(一)经济学的行动诠释

奥尔森的集体行动理论,是对于个体理性与集体理性之间行动博弈的透析。他认为,“除非一个集团中人数很少,除非存在使用强制或其他某些特殊手段,使个人按照他们的共同利益行事,否则,有理性的、寻求自我利益的个人不会采取行动去实现他们共同的和集团的利益。”在由个体所联结而成的集体行动中,个体对于自利性的考量远远大于了对于集体收益的计算。一个人是否会参与集体行动,是理性分析和选择的结果,理性体现在对为产生集体利益所作的投入 (成本)和集体利益能够给个人带来的收益的比较之中。奥尔森不仅提出了集体行动的形成性基础,同时也提出了集体行动的困境所在,即“搭便车”现象的存在,并设计了破解困境的“选择性激励”行动方案。

“新集体化”形式则是集体行动的最终结果,其背后所体现的是村民个体与集体之间的博弈行动,探究其如何实现个体理性与集体理性之间的一致,成为正确解读新集体化形势下“礼法共同体”行动的关键。

(二)社会学的行动诠释

社会学对于行动的关注,可以追溯于科尔曼的理性选择、韦伯的理性行动类型、帕森斯的单位行动理论、哈贝马斯的交往行动等一系列理论。“经济人”假设是科尔曼行动理论的前提条件,作为理性人在有限的资源内寻求着“成本—收益”的最佳行动路径选择,这是其衡量行动价值的标准。〔12〕韦伯在理想行动四分类中,对于理性行动、工具性行动的强调,表达了理性行动作为主宰人类行动最高行动形式的意境。〔13〕而在擅长于宏大叙事的帕森斯面前,行动被拆解为行动者、旨向、情境、规范取向四个关键性要素,共同构建了单位行动的可能。〔14〕作为人际交往的基础,交往行动成为了哈贝马斯理解行动的视角,策略性行动与交往行动的划分,清晰了两者之间行动目的、内容、形式上的差异。〔15〕

借助于多元行动理论的运用,鸟瞰九星村这一“礼法共同体”体式,不同的理论都有一定的适用性,共同诠释着行动的全景空间。综合运用理论的解释力,旨在厘清“礼法共同体”真实的行动逻辑。

三、契合于市场的经济行动

“共同体”的存在与发展离不开集体经济作为重要支撑,建立符合市场规律的集体经济组织,是村民出于自利性考虑下的最优化选择。在九星村集体经济建立初期,资源匮乏成为了阻碍自身发展的瓶颈,对于共同体内部现有资源的重新评估,成为实现集体行动的起点。面对有限的土地资源,到底是选择一次性的出让收益,还是长期投资收益,对于村民而言是一个博弈行动过程。在理性思想的促使之下,最终村民选择了建立市场得以实现可持续性收益。村级集体经济的形成,是村民集体行动的结果,其中蕴含着村民的理性思考,村民的个体理性在集体行动收益面前选择了妥协,使其自觉自愿地参与到集体行动之中,从而实现了集体行动的理性。

(一)产权嵌入:静态中的“礼法”呈现

作为共同体的集体经济组织,其内部充斥了村民行动的场景,它由一束束的行动流构建而成,其行动形式与内容较以往的经济行动有着较大的差异。首先,是嵌入于经济行动的产权关系。鉴于传统集体化的遗留,以往的公有制、共有制造成了集体产权的模糊,陷入了“每个人都有份,但是每个人都不到”的行动窘境,从而影响着村民参与集体行动的积极性。对于村民个体而言,个人的行动贡献对于集体显得微不足道,在此形势下,村民会选择不参与或不贡献。但是,他们作为共同体的成员,都想从集体中捞得自己的那部分份额,造成了“搭便车”现象的出现。〔16〕这种现象在传统村庄较为普遍的,村民在对于行动的收益考量中,并非完全建立在对于自我既得利益的计算之上,其衡量的标准是参照于其他村民从中的收益多少,因此谁都不愿意吃亏。〔17〕

如若要改变这样的行动困境,按照奥尔森的逻辑,则需要依靠“选择性激励”来进行克服,九星村所参照的则是其概念的具体化形式,即作为静态制度安排的产权制度设定。所谓产权是一束权力,它限定与约束着村民的行动,进而改变着他们以往的行动模式与准则。〔18〕九星村在2005年,对集体资产进行了资产的量化改革,涉及资金7800万、土地518亩、总股本8000万股、占了总资产的20%,村民股占了65%,经营者、管理层占了25%,社会股份10%,共同体内成员获得了对于村庄资源的所有权和话语权,为共同体经济行动的延续奠定了基础,同时也调动了村民行动的主动性、积极性,对于集体行动的困境有了较大的改善。产权制度对于共同体的渗入,体现了现代契约法制制度对于共同体的冲击。以往的村庄依赖身份为自我行动的基础,对于集体资产的拥有与处分也是建立在成员身份基础之上的,彼此之间依照着熟人社会的行动逻辑。〔19〕而在实现集体经济产权量化之后,村民对于集体资产的支配与拥有,不仅建立在共同体成员的身份基础之上,同时也依附于契约、制度、法制,从而更明确了各自的权利与义务,由此所实现的是由身份向契约制度转变的过程。〔20〕随着村民经济行动的理性化趋向,村民行动中蕴含着对于自身利益最大化的追求,仅凭传统礼俗来应对村庄内的经济行动则显得苍白无力,故而更多地开始转向对契约法制的依赖,它显现于村民的经济行动之中。

(二)用工与交易:动态中的“礼法”共存

村民的经济行动由一个个鲜活的行动场景堆积而成,有着动态性特征。作为村级集体经济组织,其采用公司化管理,在此场景内选取用工与交易两个维度进行观察,旨在透析动态经济行动中的内在逻辑。

九星市场管理公司直接管理着市场内9000家商户及近2万的商客,其秩序的维护所依赖的是市场管理人员的有效管理,用工是其中重要的环节。在调查中发现,九星公司有90%的人员是九星村村民,高层领导干部职位全部是由村庄精英占据,外来人员缺乏入场机会。之所以会有这样的现象,主要源于共同体成员对于“己群”〔21〕的认定,这是共同体对于传统的延续,对于外群体的排斥以及对于自己人圈子的强调,在一定程度上固化了村庄的边界,使得村民的行动有着自我的认同基础。在用工过程中依然会参照着传统人情、礼俗的考虑,“己群”被置于了优先的位置,同时可以发现对于宗族、姓氏的关注,诸如吴姓、赵姓作为大姓氏在共同体内部占着主导地位,用工行为依然参照着村庄的传统。

在强调村庄传统礼俗的同时,也需要关注到其中契约法制的一面。在村庄用工过程中,有人员资格认定标准、劳动合同、入职流程规定、培训制度、考核机制、奖惩机制、晋升制度、转岗、调任规定、退工流程等一系列的制度规范,这对于习惯了传统礼俗的村民而言,灌输了新的行动观念,契约法制的约束成为了其参与集体行动的前提,同时也成为他们约束自我行动的重要准则。

康芒斯认为,交易是人与人之间的关系表达,是实现所有权的转移行动。〔22〕交易过程中存在不确定性与风险性。威廉姆森对于交易的分析发现,交易成本涵盖了求信息的费用、讨价还价成本、决策、监督、执行的费用等方面,〔23〕交易成本的存在用以降低或消除交易风险的行动成本。在传统的共同体中,成员彼此之间的交易成本是较低的,因为成员相互熟悉,避免了信息搜集、监督、调查的过程,相互之间的往来更多地凭借着人情信用,以保障交易的实现与持续。在“礼法共同体”的交易过程中,依然还是遵循着以往的行动模式基础,人情信用依然发挥着重要作用,省去了许多繁杂的行动过程,依靠着伦理、道德、人情、面子即可实现彼此之间的交易行动。但是,伴随着市场经济对于村庄的影响,村民的交易行动不仅停留在自己人的圈子里进行,还需拓展到村庄外部,在此交易过程中,契约法制成为了必不可少的行动准则。由于置身于陌生人的社会之中,礼俗对于彼此而言不再适用,行动开始依赖于刚性的约束力量来得以保障。

纵观新集体化村庄,坚实的村级集体经济基础是共同体存在与发展必要条件。它影响着村民的经济行动,使其更为契合市场经济的行动要求,整个村庄也在由“村庄化公司”向着“公司化村庄”转变,传统的礼俗依然有着其实践的场域,但是,伴随着现代契约法制的融入,礼俗其在不断地缩减自身的空间,“礼”与“法”的共存是村民经济行动的普遍性特征。

四、嵌套于“生活世界”中的交往行动

腾尼斯对于共同体的理解是亲密的、秘密的、单纯的共同生活,它基于血缘、地缘、精神共同构建而成,成员有着共同的价值取向,彼此之间遵循着默认一致的自然法,这是行动的重要参照与准则。成员间的互惠性原则是相互之间的行动内涵成员,依靠相互习惯的支持,形成了一种持久的关系,形成了一种相互肯定的关系。〔24〕伴随着共同体存在的基础,生成了由村民共同构建的纯粹“生活世界”,彼此之间的行动遵循着共同体自身的传统。

共同体的嬗变源于内部与外部环境的变化,特别是外部环境对于共同体的冲击。哈贝马斯曾将社会存在形式分为“系统世界”与“生活世界”两种不同的类型,对于共同体而言,其展现的是“生活世界”图景,而对于充斥着符号、制度、法制的社会存在形式则是系统世界,伴随着“系统世界”对于共同体“生活世界”的侵入,生活成员彼此之间的交往行动逐步转向于目的理性的行动,原本的惯习、习俗、仪式、礼俗开始被契约法制所替代,成为了“生活世界的殖民”,〔25〕从而影响着共同体内“生活世界”的存在,重构着村民置身于其中的行动逻辑。

图2 “系统—生活世界”的图释

(一)交往行动的认同单位

作为共同体内交往行动的逻辑起点,首先需要考虑的是行动认同单位的选择。费孝通对农村有着“愚”、“弱”、“贫”、“私”的判断,其中所谓的“私”则体现了村民行动的基本认同单位,以“户”或“家庭”为行动单位,所思考的则是对于“私”的理性计算。但是,随着集体化的改造,村民行动中的“私”域得以了突围,使其“私”的领域得以扩大,开始放眼于以共同体为基础的行动。新集体化的深入,进一步提升与拓展了“私”域的空间,使其对于村庄集体的判定基于“大私”基础之上,村民之间的交往行动突破了“私”的阻碍,使其在一个更为宽广的私域内得以延续,相互之间的往来行动变得更为纯粹。

正是村民对于行动认同单位的选择,进一步强化了内群间的身份认同,同时也作用于彼此的交往行动之中。村民凭借着对于村庄的社区记忆痕迹,〔26〕以及对于传统礼俗的考虑,使得村民在一个“大私”的框架下进行着交往行动。但是,在处理对外的交往行动中,则转化为陌生人世界的交往逻辑,熟人社会的交往行动逻辑在“公”域下显得不再适用,对于“礼”的重视开始消解,与之更替的则是对于“法”的依赖。

分析其交往行动的内在机制,需要借鉴韦伯对于理想行动的剖析。他将行动分为工具理性、价值理性、传统行动、情感行动四类不同的行动类型,在以“大私”为基础的共同体内部,村民行动更多地遵循着情感、传统的行动模式,故而彼此之间的交往可以由“礼”来规范。而在对外的交往行动中,彼此双方都被搁置于“公”域之中,交往行动中蕴含着工具理性的意味,在此理性行动驱动下,需要借助于“法”的约束力量来作为彼此之间的交往准则。

(二)内化于行动中的人情面子

“人情”、“面子”是共同体交往行动中绕不过去的坎,在共同体的熟人社会中建立了“痛痒相关,有无相通”的亲密感,这种关系的延续源于村民对于“人情”、“面子”的关注,其自身有着工具性作用。〔27〕在村民的交往行动中, “人情”、“面子”成为一个基本维度,既要给人面子、借别人面子、给别人留面子,又不能失面子、没面子、丢面子,同时还要争面子、增面子、要面子,由此引导着村民自身的行动。〔28〕“人情”、 “面子”对于共同体的作用在于实现团结与有序,这也是维系村庄价值规范系统的需要,故而“人情”、“面子”促成了村庄内交往行动的实现。

在共同体的“生活世界”场景之中,诸如造房子、红白喜事、扶贫济困、纠纷解决的过程中,无不穿插呈现着“面子”、“人情”的身影。作为内群体的村民之间,对于“面子”、“人情”的关乎,基于对关系维持及未来行动收益的考虑,有时看似不合乎理性思维的交往行动背后,实则蕴涵对于长久交往行动的预期,由此体现出了交往行动的理性选择。在科尔曼看来,一切理性选择行动都是建立在具备目的性、旨向性的基础之上,行动者所追求的是利益的最大化,他会依据自我偏好进行排序,从而选定最为关注的行动目标,只有在其选定最终目标之后,才能在特定的情境中进行行动策略的选择与安排。〔29〕在村庄内部的交往行动中所遵循的是熟人社会遵从传统礼俗的行动逻辑,不讲死理、不走极端、社群意识成为了村民交往行动中的重要传统内涵。〔30〕

在传统礼俗中对于“面子”、“人情”的关注,仅限于共同体内成员间的交往行动。而在超越共同体边界的交往行动中,对于“面子”、“人情”的关注则显得不那么重要了。新集体化使得村庄内部的社会结构发生了巨大变化,工业入村、外来人的进场,使得原本纯粹的村庄“生活世界”变得复杂。村民与外来人之间的社会关联性基础,不是建立于传统的社会关联形式之上,而是以现代的社会关联形式存在,以血缘、地缘为联结的基础被颠覆,交往行动中开始融入对于特定利益与目标的追求,理性行动开始替代原本传统的行动思维。在此行动范式之下,“面子”、“人情”无法满足市场经济条件的理性交换,传统礼俗的元素逐渐被淡化,从而赋予了契约法制更多的作用空间。

“礼法共同体”的交往行动中,有着鲜明的村庄边界,村民的行动选择伴随着对于边界的判定。虽然新集体化试图打开村庄这一社会边界束缚,但是,其依然稳固存在并得以延续,共同体中存有“己群”与“他群”、“公”与“私”的固化观念,“礼”与“法”共存于其中并作用于不同对象、形式的交往行动之中,成为了其交往行动的黏合剂,进而支撑着这一由村民与外来人所构建而成的“拟聚群部落”的发展与演变。〔31〕

五、政治场域中的村治行动

传统村庄的“乡绅社会”、人民公社时期的全盘化“集权治理”、改革开放初期的“乡政村治”等,一系列的村治行动所体现的是“共同体”在不同时期的场景转换,村治行动背后是治理行动变革。新集体化所引发的行动变革不仅体现在经济场域、社会场域,同时也体现在政治场域之中。“公司化村庄”的存在,引入了现代契约法制对于村庄传统礼俗的冲击,与以往的治理行动有着诸多不同。

(一)循环下的村庄精英谱系

对于精英理论 (Elitist Theory)的关注,源于西方民主制度的建立,这与当前新集体化村庄的政治环境有着高度的契合性。帕累托曾对于精英定义为:“一类在自己活动圈子中具有最高才能指数的人”。〔32〕在他看来,精英的出现与存在有着特定的历史时期,随着时代的变迁,精英群体会发生不断的循环,正如其所描述的“只要根不受损坏,就能花开花谢,代代相替。”〔33〕

纵观九星村内的精英谱系,历经了乡绅时期的乡绅、长老,人民公社时期的生产能手、生产队长,乡镇企业阶段的带头人等。演变至当前的新集体化时期,村庄内的精英谱系开始发生新的变化,村庄精英被分为了体制内精英与体制外精英两类:

图3 九星村多元精英谱系

可以看出,作为正式体制内的村党支部书记、村委会主任,享有正式权力所赋予的地位,所遵循的也是法律制度所规定的权责,故而在体制内精英的行动准则中,契约法规成为了其村治行动的约束力量。而作为体制外的精英群体,往往是在村庄享有较高威望的能人或长辈,他们作为村庄的优势力量得到了村民的一致认同,在其参与的村治行动中,所凭借的并非正式权力所赋予的约束力量,而是凭借着自身的威望或村民的认同,通过符合“礼”的行为准则行使着自我行动。

透过“礼法共同体”看出,精英的认同标准及谱系形成在不断地发生着改变,对于共同体成员而言,对精英的判定基于自身利益的思量,行动背后蕴含着理性思维的痕迹。新集体化村庄内的精英谱系呈现出多元化特征,有着依托于“法”而存在的体制内精英,同时也有着依据“礼”所存在的体制外精英,两股不同力量的交互与融合,从不同维度满足着村民当前形式下多元化需求。

(二)解构村庄治理中的“礼”与“法”

卢福营曾在其《能人治村》中提出了经营性治理的概念,泛指借鉴公司化管理方式、遵循市场经济规则,将其运用于村庄的治理行动之中,从而实现村庄治理的高效与有序。〔34〕经营性治理与传统治理有着不同之处,强调对于资源要素的有效管理与运用,实现村庄资源的增值,其背后依然体现着村民对于“成本—收益”的理性计算。伴随着九星村自身集体经济的壮大,以及参与到市场竞争的程度递增,它积累了一定的公司化、市场化管理经验,并运用于村庄的治理行动之中。

作为经营性治理行动的前提,主要有着几类重要的力量作为组织承载,九星村委会、村党委、九星公司、民间团体。其中,作为国家权力的基层代表村委会、村党委担负着促进村庄发展与维护村庄秩序的重要责任,所尊崇的是国家法律、政策的具体落实与执行。而经济组织则担负着发展村庄经济的责任,同时也参与到村庄的治理行动之中,以实现村庄发展的经济支撑作用,在其过程中作为经济组织更为秉承于对于契约、法制、制度的强调。而作为民间组织的秧歌队、歌唱队、社工队、书法会、兴趣组、老年协会、青年志愿先锋队等,不同于其他类型的组织,其所关注的更多是情感、关系、人情方面的维系,彼此之间无须参照法律、契约来实现交互,而是通过熟人社会中的传统自觉地联结在一起,实现着共同体内治理行动的维系。

权力结构及村务的契约化,则是经营性治理的另一重要体现。在村治行动中,由于正式与非正式组织的存在,故而也拥有着两类与此相适应的权力赋予。正式组织享有正式权力力量,对于村庄治理享有绝对的控制权力,依据“法”而开展各类行动。而作为非正式组织,其所拥有的是依托于“礼”的软约束力量,也同样参与到村治行动之中,起着补充与辅助作用。在村务的管理过程中,系统世界中的契约法制被运用于其中,具体表现有《房租租赁合同》、《宅基地租借合同》、《土地承包合同》、《目标任务书》、《任期目标》、《社会责任

书》、《岗位责任书》等,保障着村务管理过程中的秩序维系,由此体现着对于“法”的尊重,村务契约化也由此形成。〔35〕同时,在村务管理中也存在“礼”的身影,如《村民自治章程》和《村规民约》等一些依靠着伦理、道德来维系的行动准则,以及村民所秉承的自然法及礼俗规范,也被运用于治理过程之中。

六、关于“礼法共同体”行动的阐释及未来期盼

“礼法共同体”是农村新集体化过程中的产物,对其的解读借鉴于帕森斯的行动构成分析,主要从行动主体域、行动旨向、行动情境、行动规范取向四个方面来进行。〔36〕

图4 行动构成的要素组合分析

首先是主体域,在其行动体系中存有行动个体与行动的集合体,村民、村委、村党委、村级经济组织、民间组织等,各类主体都有着自我的功能性体现,但是,作为集体行动必然有其行动构建基本单位,故而村民成为了其行动存在与延续的基础,他们有着自我的行动特征呈现,在其所构建的集合体行动依然显现着村民的意义表达。其次则是行动的旨向,村民的理性化趋向,使其自我的行动收益考量建立于理性的思维基础之上,在“礼法共同体”的行动逻辑中,村民行动有着鲜明的自利性旨向,集体行动与个体行动之所以能达成一致性,关键还在于彼此对于终极目标,即行动收益最大化的认同。再次则是情境层面。在此包含着两个方面,即“环境”和“资源”。村庄所处的历史环境、地理环境、生态环境是其行动的禀赋性条件,而新集体化村庄各自的环境基础有着较大的差异。对现有环境的正确理解与判断,直接关乎到了共同体的发展方向。资源层面,涉及了经济资源、社会资源、文化资源三个方面,对于现有资源的有效、合理、持续利用,成为对共同体行动的过程把控。最后则是规范取向,康芒斯在《制度经济学》一书中指出:“制度就是集体行动控制个体行动”。〔37〕行动的规范取向在于对行动准则的选取,在其行动过程中蕴含着传统共同体中的“礼”,同样也存在着现代社会中的“法”,两者互为作用,共同支撑与延续着行动的开展。

“礼法共同体”的行动构建,不仅有着要素组合,同时有着场域构成,它体现在共同体内的经济、社会、政治场域,以具体化的形式体现着自我的行动逻辑。同样,其作用于一个无形的场域空间,即文化场域。作为抽象层面,它内嵌于行动者的行动观念与意识之中,主导着行动的开展与延续。传统共同体的元素,诸如仪式、惯习、风俗、礼俗等一系列的词眼,在“礼法共同体”内被逐步淡去,替代的则是契约、制度、法制、法规等系统世界中所特有的词汇。其所体现的是文化观念的嬗变过程,村民不再完全强调对于传统文化的记忆,也开始接受新的文化,并进一步转化于其自觉的行动之中,形成符合自我真实表达的行动逻辑。

对于“礼法共同体”的未来期盼,需要关注村庄的多元边界,即经济边界与社会边界。〔38〕新集体化所撼动的是经济边界,使村庄其投身于更为广阔的空间,实现着自我的理性行动,契约法制也随即进入这一纯粹的生活世界之中,开始逐渐颠覆以往的行动轨迹。但是,其社会边界却依然保持着封闭,“己群”与“他群”之间依然存有着无形的边界,“礼”在“己群”之中保持着自身的活力,而在“己群”与“他群”之间则是无“礼”可讲,唯“法”可依的现实。村庄边界的开放与封闭,所触及的是行动逻辑的改变, “礼”与“法”在“礼法共同体”内的共生源于村庄边界的半开半掩。在“礼法共同体”未来的行动中,所需要关注的并非是“礼”与“法”之间的此长彼消,而需要关注“礼”与“法”耦合行动效应的实现,从而保障“礼法共同体”行动的延续与发展。

〔1〕折晓叶,陈婴婴.社区的实践—— “超级村庄”的发展历程〔M〕.浙江人民出版社,2000.59.

〔2〕〔美〕科斯.财产权利与制度变迁〔M〕.陈昕译.上海三联书店,1991.324.

〔3〕〔美〕帕森斯.社会行动的结构〔M〕.张明德等译.译林出版社,2008.75.

〔4〕James C.Scott.Afterword to 'moral economies,state spaces,and categorical violence.,American Anthropologist,2005(3).

〔5〕S.Popkin:The Rational Peasant,University of California Press,1979.

〔6〕邓大才.社会化小农:动机与行为〔J〕.华中师范大学学报 (人文社科版),2006,(3).

〔7〕夏根福.七宝镇志〔M〕.上海市人民出版社,2010.18-29.

〔8〕七一公社志编写组.七一公社志〔M〕.上海出版社,1986.18.

〔9〕张本效,朱逸.九星创造:中国第一市场村主动城市化之路〔M〕.华东理工大学出版社,2011.11-12.

〔10〕周怡.中国第一村:华西村转型经济中的后集体主义〔M〕.牛津大学出版社,2006.6.

〔11〕王颖.新集体主义:乡村社会的再组织〔M〕.经济管理出版社,1996.197-208.

〔12〕科尔曼.社会理论的基础〔M〕.社会科学文献出版社,2008.16-35.

〔13〕韦伯.经济与社会〔M〕.林荣远译.商务出版社,2004.65.

〔14〕〔美〕帕森斯.社会行动的结构〔M〕.张明德等译.译林出版社,2008.75.

〔15〕〔英〕安德鲁著.哈贝马斯:关键概念〔M〕.杨礼银译.江苏人民出版社,2009.36-39.

〔16〕Mancur Olson:The Logic Of Collective Action,Harvard University Press,1994,pp14.

〔17〕贺雪峰.公私观念与中国农民的双重认同——试论中国传统社会农民的行动逻辑〔J〕.天津社会科学,2006,(1).

〔18〕周雪光.“关系产权”:产权制度的一个社会学解释〔J〕.社会学研究,2005,(2).

〔19〕贺雪峰.熟人社会的行动逻辑〔J〕.华中师范大学学报 (社会科学版),2004,(1).

〔20〕陈国富,卿志琼.从身份到契约:中国制度变迁的特征透视〔J〕.人文杂志,2000,(3).

〔21〕费孝通.乡土中国〔M〕.人民出版社,2008.25.

〔22〕卢现祥,朱巧玲.新制度经济学〔M〕.北京大学出版社,2007.149-150.

〔23〕〔美〕威廉姆森.资本主义经济制度——论企业签约与市场签约〔M〕.商务印书馆,2002.168.

〔24〕〔德〕腾尼斯.共同体与社会——纯粹社会学的基本概念〔M〕.北京大学出版社,2010.49.

〔25〕〔英〕安德鲁著.哈贝马斯.关键概念〔M〕.杨礼银译.江苏人民出版社,2009.27.

〔26〕贺雪峰.村庄精英与社区记忆:理解村庄性质的二维框架〔J〕.社会科学辑刊,2000,(4).

〔27〕阎云翔.差序格局与中国文化的等级观〔J〕.社会学研究,2006,(4).

〔28〕翟学伟.人情、面子和权利的再生产〔J〕.社会学研究,2004,(5).

〔29〕科尔曼.社会理论的基础〔M〕.社会科学文献出版社,2008.78-82.

〔30〕陈柏峰.熟人社会:村庄秩序机制的理想探索〔J〕.社会,2011,(1).

〔31〕折晓叶,陈婴婴.社区的实践—— “超级村庄”的社会变迁〔M〕.浙江人民出版社,2000.59.

〔32〕Pareto,V:A Treaties onGeneral Sociology,New York,1999,pp.2031.

〔33〕Parto,Les Sytemes Socialistes,Psris:giard&Brriere,2004,pp31-32.

〔34〕卢福营.能人政治:私营企业主治村现象研究——以浙江省永康市为例〔M〕.中国社会科学出版社,2010.2.

〔35〕孙艳红.契约化村级民主管理〔J〕.乡镇论坛.2005.13.

〔36〕张岩.行动的逻辑:意义及限度——对帕森斯“社会行动的结构”的评析〔J〕.北京邮电大学学报 (社会科学版),2006,(1).

〔37〕〔美〕康芒斯.制度经济学 (上册)〔M〕.商务印书馆,1983.97.

〔38〕折晓叶.村庄边界的多元化——经济边界开放与社会边界封闭的冲突与共生〔J〕.中国社会科学,1996,(3).