政府、企业和公民:中国环境治理的责任困境

谢秋山 彭远春

一、问题的提出

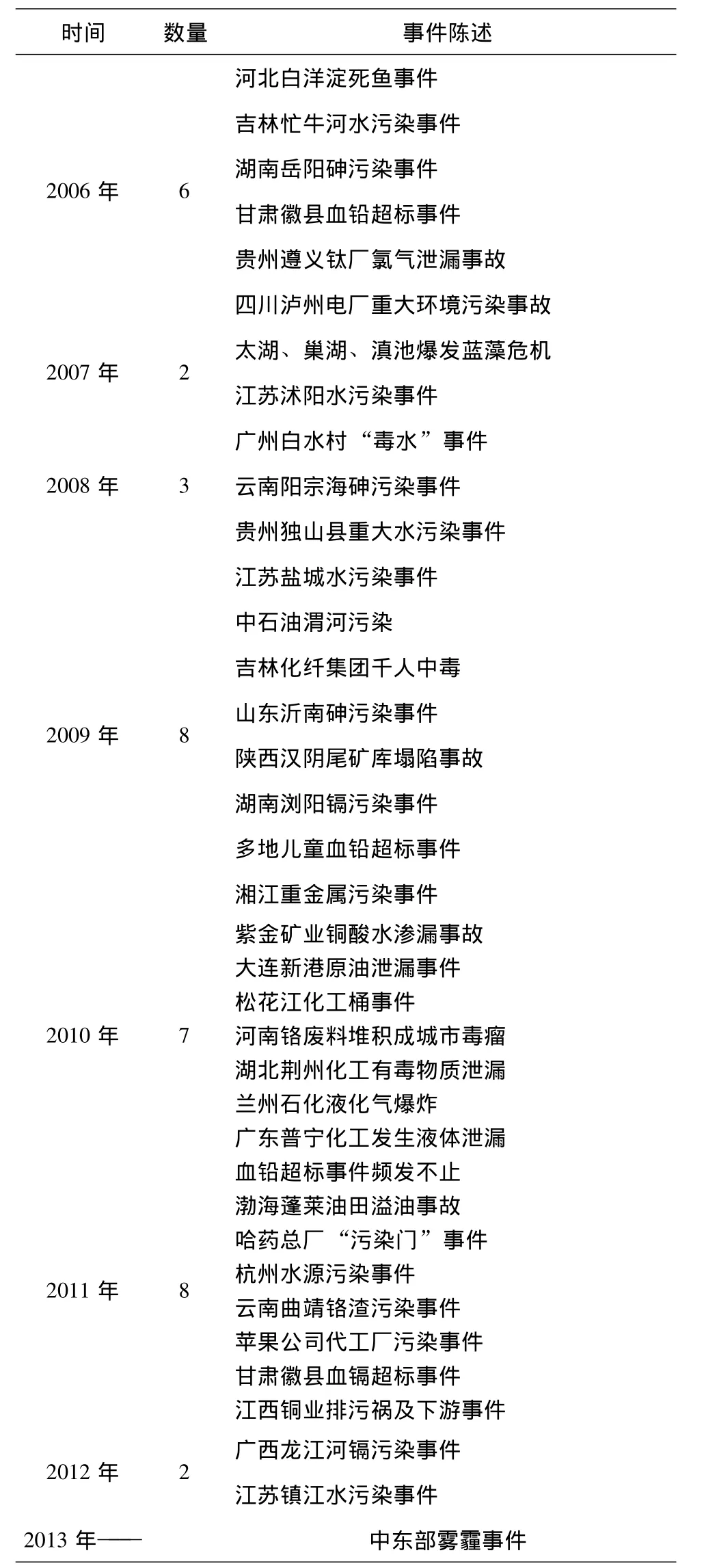

可持续发展对于中国这样的人口大国,乃至整个世界文明的发展都是至关重要的,而可持续发展的基础则在于保护人类世世代代赖以延续和生存的自然生态环境。党中央和国务院也高度重视环境污染问题,党的十八大正式提出要把生态文明建设同经济建设、文化建设、政治建设、社会建设共同作为国家发展的目标,形成“五位一体”总体布局。但环境治理现实状况却不容乐观,从比利时马斯河谷烟雾事件,到美国洛杉矶光化学烟雾事件和多诺拉烟雾事件,再到伦敦烟雾事件和日本水俣病、骨痛病和米糠油事件,世界范围内的环境污染事件频发。就中国的情况来看,从新中国建立之初,到进入21世纪以来,随着国内工业化建设的大规模推进,以及各级地方政府片面追求经济增长、忽视环境保护等诸多因素的影响,环境污染所带来的负面效果呈现出集中爆发趋势,国内重大环境污染事件不断 (详见表1)。

不断爆发的重大环境污染事件,暴露了中国和世界范围内的环境治理低效率。毫无疑问,造成环境治理低效的原因是多样的和复杂的,但环境的公共产品特性无疑是其中最为关键的因素之一。作为公共产品的环境和环境保护则不可避免地发生“公地悲剧”,推卸环境保护责任就成为各方的“工具理性选择”。在世界范围内,发达国家往往倾向于把环境污染责任归咎于发展中国家,但发达国家却忽视了重要的三点:一是发达国家的污染企业已经或者正在大批迁往经济欠发达国家;二是消耗污染严重企业生产的最终产品的主力也主要是发达国家;考虑人均污染物排放量,发达国家仍然比中国这样的发展中国家要高许多,如根据世界银行2009的统计数据:世界人均二氧化碳排放量为4.7公吨,而美、日、英等经合组织成员国则达到10公吨,是世界平均水平的两倍,中国所在的东亚和太平洋地区则人均只有4.6公吨,低于世界平均水平。就一国或一个经济体范围而言,政府、企业和公民这三类治理主体之间也存在环境保护责任的博弈。这两层次的环境保护责任博弈造就了当今世界范围内的环境治理困境。当然,世界范围内的环境保护责任还涉及到更为复杂的政治经济因素,其不在本文的关注焦点之内,本文将集中关注中国大陆地区范围内的环境保护责任和治理低效问题。

表1 21世纪以来中国重大环境污染事件

续表1 21世纪以来中国重大环境污染事件

①所有数据来源于世界银行网站:http://data.worldbank.org.cn/topic/environment。

二、公共产品理论视角下的环境治理责任框架

就我国环境治理低效而言,学术界主要存在客观必然论和人为主观论两种完全不同的观点。前者认为基于环境库兹涅茨曲线 (Environmental Kuznets Curve,EKC),在经济发展初期阶段经济增长、人均收入的提高将会导致环境质量的下降,〔1〕所以,转型期环境状况恶化有其必然性。而后者则认为,基于行政区间环境规制竞争机制,为了完成GDP高速增长的考核目标,地方政府倾向于放松环境规制、降低企业环保成本,从而吸引更多企业入驻,即地方政府环境规制“竞相到底”现象。〔2〕虽然这两种观点对于理解和认识我国环境治理低效问题都有一定的理论意义,但要深刻地理解环境治理低效问题,还必须从环境作为公共产品的特性入手。

按照现代经济学关于公共产品的界定,“非排他性”和“非竞用性”是公共产品的两大核心特征,这与环境本身以及环境保护的特性是完全一致的,即从公平和人权的视角去审视,优美宜人的环境往往不能排除其他人的享用,以及某个人或群体享受优美的环境也不影响其他人或群体的使用。〔3〕与环境作为一种公共产品相对应,环境保护也应该是一种公共性的事业,所以,环境治理应该是政府、企业、公民团体和公民个体的共同责任,这也是与当今世界网络化治理、多中心治理理论的倡导趋势是相一致的。然而,现实却是绝大部分个人都想免费搭环境的便车,却不想承担保护环境的成本,甚至极力推卸自身的责任,避免承担环境保护所引致的成本。

毫无疑问,经验世界的无数事实告诉我们,这种公共产品使用和消费中的“免费搭车”现象是十分普遍的,甚至形成了大量的“公地悲剧”。但我们也不能忽视人类的社会学习能力和经过深思熟虑的制度设计所具备的约束和教育能力。奥尔森曾在他的著作《集体行动的逻辑》(The Logic of Collective Action)一书中一再提醒我们:“当需要一种集体物品的集团太大 (既“潜在集团”),企业家很可能不能通过议价或与集团成员拟定自愿分担费用的协议来使物品达到最优供给状态……因为如此之大的集团中的个人从因其贡献而导致的收益中所获得的份额只能是一个无穷小量”,〔4〕所以,让个人去为公共利益而提供公共产品和服务是不现实的。然而在无意识中,奥尔森也为我们如何解决“免费搭车”问题提供了一个可行的路径,在《集体行动的逻辑》一书中,他认识到:由于“免费搭车”所致的公共物品提供困难,需要通过强制性手段和对有贡献的个人的选择性激励来予以补充和实施。强制性的手段自然无需过多解释,而选择性激励的作用则在于对那些对集团作出贡献的人给予其个体感觉满意的收益回报,以激励其本人和其他想为集团做贡献的人有动力去从事这样的行为。

本着上述理论逻辑来理解中国的环境问题,我们就能在“公地悲剧”中看到人类“理性”的希望,才能为中国环境保护困境找到可行的治理路径。这也正是本文的研究主旨所在。

三、当前我国居民环境问题认知状况

本文研究所涉及的调查数据均来自于由中国人民大学调查与数据中心所主持的中国社会综合调查2010年(CGSS2010),该调查是国内第一个全国性、综合性、连续性的社会调查项目,其调查范围覆盖了中国大陆所有省级行政单位。该调查采用多阶段分层概率抽样设计。首先,在全国一共抽取了100个县 (区),加上北京、上海、天津、广州和深圳等5个城市,作为初级抽样单元;然后再在每个抽中的县 (区)中随机抽取4个居委会或村委会。第二阶段则采用地图法在每个居委会或村委会中抽取25个家庭。第三阶段则是利用KISH表抽样方法,在每个抽取的家庭中随机抽取一人进行调查。在全国范围内总共选取约12000个样本,在2010年的调查中,最后回收的有效问卷为11785份。

当前我国居民对环境问题的关心程度如何?对环境污染严重性程度认知如何?如何认识人与环境、经济与环境之间的关系?理清这些问题,是探究我国居民环境保护责任认知的重要前提之一。从CGSS2010的数据调查结果来看,国内居民对于环境问题的认知是相对理性的,即我国居民一方面能感知到当前国内环境问题的重要性和环境污染的严重性,另一方面,又担心能否相对科学地看待人与环境、经济与环境之间的关系。

(一)较关心环境问题,意识到国内环境污染问题的严重性

CGSS2010的调查问卷中有问题询问被调查者对中国环境问题的关心程度,在3663个有效样本中,表示完全关心和比较关心的占到了总数的66.6%,接近三分之二,而表示完全不关心和比较不关心的有13.8%(详见图1);而当询问被调查者对中国国内环境污染严重程度的感知时,认为非常严重的占到了22.8%,比较严重的为53%,二者之和超过了总数的四分之三,达到75.8%。而认为不严重的只有13%(详见图2)。这在一定意义上说明了国内大部分民众对于环境保护形式和环境污染程度有着相对清醒的认识,对整体环境问题表示担忧。

图1 中国居民的环境问题关心度

图2 中国居民的环境污染严程度认知

(二)担心人口增加和人类进步造成的环境危害,但认为人类可以与环境和谐相处

了解如何认识人与环境、经济与环境之间的关系,对于理解公众的环境保护意识是至关重要的。在CGSS2010中,我们选取三条相关陈述 (详见表2)来考察中国居民对于人与环境关系的认知状况。具体来看,在报告的3035个被调查者中,表示完全同意和比较同意“地球无法支撑按目前速度增长的人”这一观点的占58.1%;而表示完全不同意的只占4.4%,表示比较不同意的占15.3%,说明绝大部分被调查者认可或担心人口增速过快对于地球环境的负面影响。

同时,在被问到“对于人类进步给环境带来的损害,人们的担忧有点过分了”这一问题时,3287个被调查者中,表示完全不同意和比较不同意的占到了总报告人数的53.1%,而表示完全同意和比较同意此条陈述的约为24.5%;多数被调查还是认为人类可以与环境和谐相处,人类可以善用环境。但接近半数的肯定和中庸态度,也暴露了国内民众对于人类进步与环境保护之间关系的不确定态度。

此外,当询问被调查者对“人是最重要的,可以为了满足自身的需要而改变自然环境”这一陈述观点的态度时,在3271个有效样本中,表示不同意的约占总有效样本49.2%,不足半数;而表示同意的比例约为36.3%,持无所谓态度的约为14.6%。总体来看,与保护环境相比,绝大部分被调查者还是对于人类自身需要比较看重。

表2 中国居民对于人与环境关系的认识

(三)经济因素的重要性优先于环境保护

经济增长和环境保护之间的关系始终是人类现代化过程中另一个关注的焦点,因为它涉及到民族国家工业化、现代化进程,关系到人类的未来,关系到人类未来发展道路的选择。

表3 中国居民对环境与经济增长之间关系的认知

在CGSS2010中我们选择了三个问题 (详见表3)来测量中国居民对于人与环境关系的认知。第一个问题是询问被调查者对于“为了保护环境,中国需要经济增长”的态度,表示同意的占到了71.1%,表示不同意的只有12.9%;第二个问题则是询问被调查者对于“经济增长总是对环境有害”的态度,表示不同意的占到了56.4%,表示同意的为25.4%;最后一个问题则是询问被调查者对于“对环保过分担忧,对物价和就业关注不够”的认同度,表示同意的占43.2%,不同意的为37.9%。总体上看,在自我报告的被调查者中认可物价、就业、经济增长等经济因素重要性的占了大多数,认为环境保护也必须以经济发展为基础前提。

如果从马斯洛的“需求层次理论”视角来考虑,中国居民这种经济优先于环境的个体认知态度是可以理解的,毕竟中国人均财富收入在世界范围内还是处于相对较低水平,①根据国际货币基金组织的排名,2012年中国大陆人均国内生产总值水平排在世界的第86位;而根据世界银行的标准,在2011年中国大陆人均国内生产总值则排在第91位,排名相对靠后。满足基本衣食住行需要是中国这种发展中国家面临的最大任务。

四、对环境保护责任认知及其影响因素

中国居民对于环境保护责任的认知和态度是本研究所关注的核心问题。从GGSS2010调查结果来看,中国居民过分依赖政府的核心作用和把环境污染和保护的责任归咎于企业,对于自我环保责任认识不足。

(一)强调政府和企业责任,公民自我责任认识相对不足

在CGSS2010中,当询问被调查者“就企业、政府、公民团体和公民个人而言,您认为哪一方最需要对缓解中国面临的环境问题负责任?”这一问题时,把主要责任归咎于政府和企业的占了绝大多数,比例为88.8%;对于公民团体的责任认知比例则只有3.8%,公民个人的比例为7.5%(详见图3)。从公共治理的角度而言,中国居民未能相对客观理性地看待环保责任问题,一方面过分依赖政府,把责任归咎于政府的占了大多数,为55.7%;同时,对于公民个人的责任和企业的责任认识相对不足。从现代公共治理理论的视角来看,政府是作为对企业和公民这类自我治理主体缺陷的补充而存在的,一个发育良好的市场经济和充分发展的公民社会必须首先意识到自己的责任,主动而又自觉地承担起保护环境,维持生态平衡的责任,而不能把收益留给自己,把主要责任全推给政府,毕竟政府科层组织作为有目的治理主体,其作用也是有限的,而且也存在失灵的问题。此外,企业作为最主要的污染源,其对环境污染应该负最主要责任,但在被调查者中,只有33.1%认为主要责任在于企业,不足三分之一。总体上而言,中国居民对于环境保护责任的认知还有待加强。

1.强调依法治理环境问题的重要性

环境保护的选择权应该归属于公众、企业,还是归依于政府的强制性力量?如果政府干预和介入公众和企业的环境保护行为,又该采用何种最优方式,能够让中国的工商企业、公众及其家庭更好地保护环境?这些问题对于进一步辨识中国居民的环境保护责任态度是至关重要的。

就环境保护的选择权而言,在CGSS2010自我报告的2807个有效样本中,76.3%的被调查者认为应该通过立法强制规范公众环境保护行为,而主张通过立法强制规范企业环境保护行为的比例则更是占到了83.7%(详见表4),即绝大部分被调查者并不看好公民和企业作为自我治理主体的治理绩效。这在很大程度上也显示出国内居民和企业的自我环保意识不强,环境保护中的机会主义倾向比较严重。

表4 中国居民对于公众和企业环境保护选择权的态度

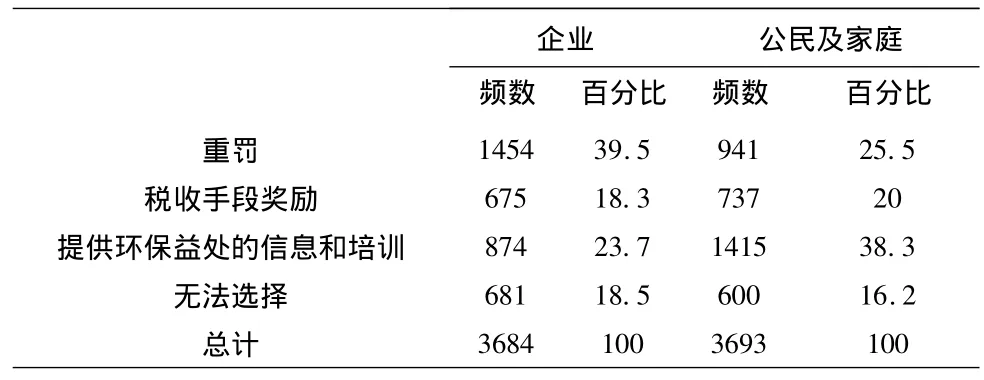

CGSS2010中还进一步询问了被调查者对改进公民和企业环境保护意识和行为的治理手段,有趣的是,被调查者在对企业和居民环境治理手段选择方面存在很大差异:就企业治理手段的选择而言,主张重罚的比例最高为39.5%,其次是主张提供环保益处信息和培训的占23.7%,主张税收奖励的占18.3%,而表示无法做出选择的则为18.5%;就公民及其家庭的治理手段选择而言,主张提供环保益处的信息和培训的占据了最大比例,为38.3%,其次为重罚占25.5%,主张税收手段的占20%(详见表5)。

表5 中国居民对激励企业和公民环境保护行为的最优方式选择

很明显,在对企业方面,居民倾向于采取惩治性强制手段,而在对公民及其家庭的行为治理方面,倾向于采取自愿性的引导性方式。事实上,对于企业“法人”而言,强制性和规范性的税收激励和惩罚相对更有效。其理论逻辑至少可以追溯到两个方面:一是基于法律的经验效力深入(法人组织)人心,〔5〕企业法人更会理性计算惩罚和奖励所带来的成本和收益;二是对于很多产业,特别是重污染行业而言,环境保护和治理污染的成本是远远高于其收益的,出于企业追寻利润的本质取向,企业很难会因为政府提供引导性的环保信息和培训来改变自己的行为。〔6〕而对于作为“自然人”的普通公民,重罚和税收这样的经济激励政策的监督和实施的成本是极其高昂的,甚至“得不偿失”;反而是公民个体因环境保护行为而在周边邻里、同事、同学群体之间建立的“高素质”声望,以及附带来的尊敬等社会激励手段相对更有效,成本也更低。综上所述,对于企业的环境保护行为治理应主要以经济激励手段为主,而对于公民而言,应该主要以社会激励手段为主,并通过教育帮助人们树立科学和健康的环保和生活价值观。

2.对政府环保行为认可度一般,并存在“央强地弱”的认可结构

作为处于“元治理”地位的政府而言,其在环境问题上更需要承担关键的责任,政府的公共政策选择和行动对于协调市场主体和公民社会主体的环保行动都具有基础性的支持作用。所以,接下来我们还需要考察中国居民心目中的政府环保行为效果。

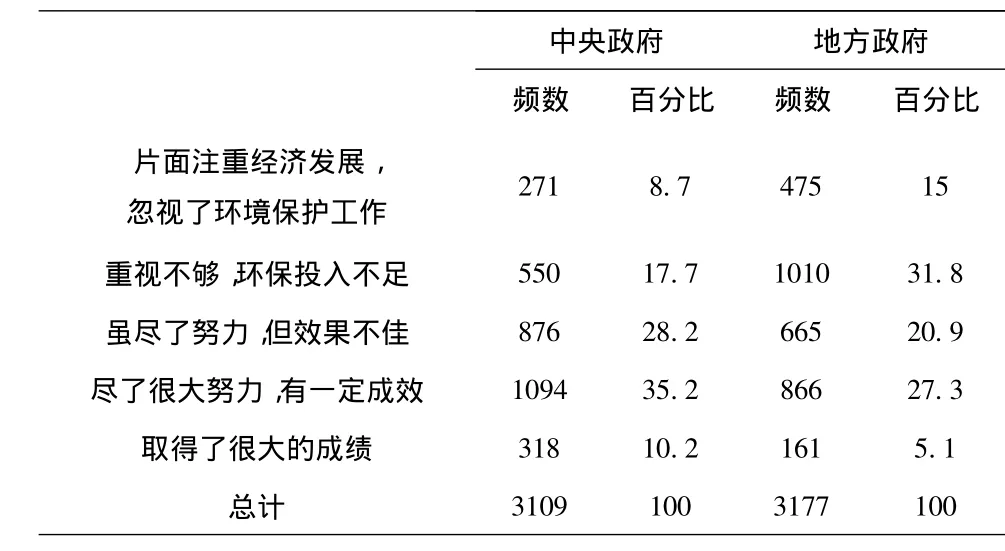

在CGSS2010的调查问卷中,还询问了被调查者对于中央政府和地方政府近五年来在解决国内环境问题方面的表现。在最后剩余的3109个有效样本中,对中央政府的环境保护行为表示认可的(包括回答“虽尽了努力,但效果不佳”、“尽了很大努力,有一定成效”和“取得了很大的成绩”)比例占了73.6%。但在自我报告的3177个有效样本中,对地方政府环境保护行为认可的比例则只有53.3%,远低于对中央政府行为的认可评价,其中认为“取得了很大的成绩”的则只占5.1%;而同时认为其“片面注重经济发展,忽视了环境保护工作”和“重视不够,环保投入不足”的比例则占到了46.8%(详见表6)。

很明显,中国居民在对政府环保行为表现方面存在着“央强地弱”的认可结构。这种不平衡的环保表现认可结构可能是与“央强地弱”的政治信任结构相联系的,已有的实证研究也证实了央强地弱政治信任结构的存在。〔7〕对地方政府的不信任可能会进一步加深对地方政府环境保护行为的怀疑。

表6 民众对中和地方政府环保行为评价

3.居民个人承担环保成本意愿较弱,日常环保意识不强

在前述部分,我们已经从总体上考察了中国居民的环境保护责任承担意愿,在下面的部分,我们将具体地考察我国居民个人的环境保护责任承担意愿,即考察我国公众的环境保护成本承担意愿和日常生活中的环境保护意识。描述性统计研究发现:

(1)居民个人环保承担成本意愿较弱。在CGSS2010的问卷设计中,有三个关于居民个体对环境保护成本承担意愿的问题,既询问被调查者在多大程度上愿意为环境保护支付更高的价格、缴纳更高的税收和降低自己的生活水平?从回答情况来看,表示“非常愿意”承担成本的比例很小,分别只有9.4%、6.6%和5.4%;表示“比较愿意”的相对高些,分别占样本总数的37.4%、31.8%和28.9%。相反表示不愿意承担成本的比例则逐渐增加,分别为33%、40.8和45%(详见表7)。

表7 中国居民环境保护成本承担意愿

我们很容易通过这两组数字发现两个现象,一是我国居民整体的整体环保成本支付意愿较弱;二是被调查者在支付更高的价格、缴纳更高的税收和降低自己的生活水平这三类成本承担方式选择上具有结构性特点,既随着负担环境保护成本的形式从间接到直接的变化,居民个人的成本承担意愿越低。在某种意义上,这代表着最直接的方式“降低自己的生活水平”更能体现中国居民的环保支付意愿,如此,其环保支付意愿更是令人堪忧。

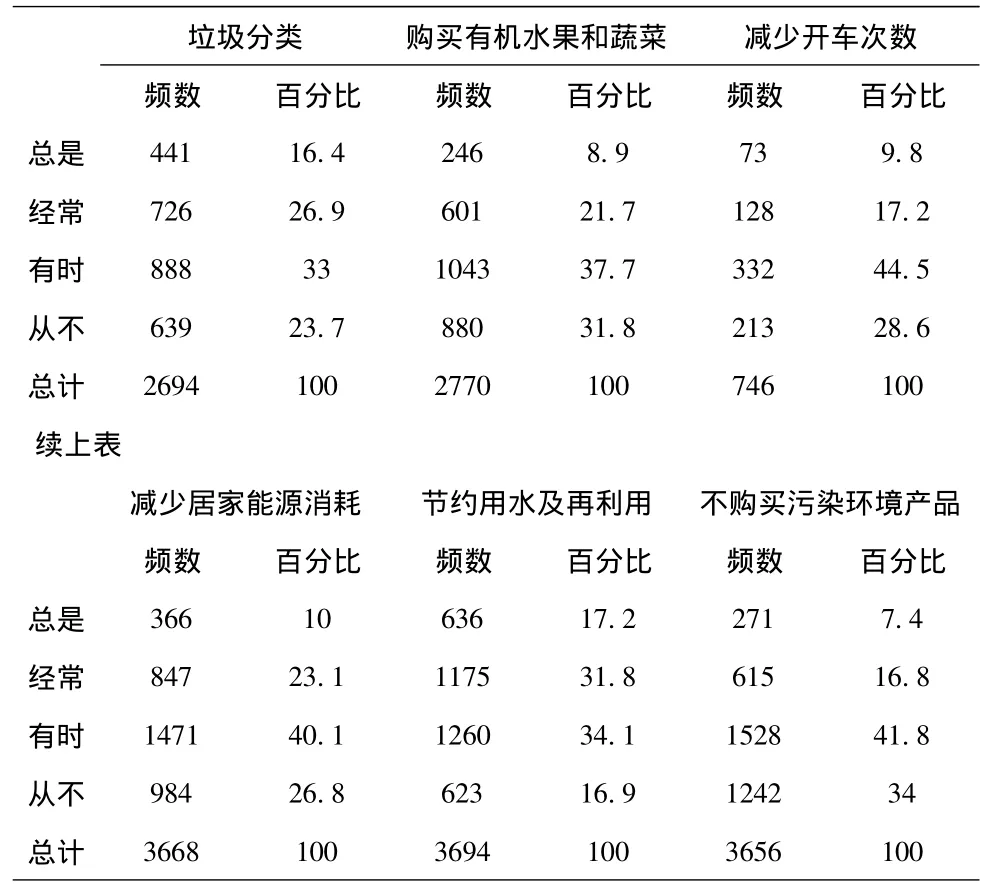

(2)日常环保意识和行为欠缺。CGSS2010中还对居民的日常环保微观行动进行了调查,既询问被调查者是否经常会为了环保的目的而减少一些可能污染行为,具体包括:对玻璃、铝罐、塑料或报纸等垃圾进行分类,购买有机水果和蔬菜,减少开车次数,减少居家的油、气、电等能源或燃料的消耗量,节约用水或对水进行再利用,以及为了环境保护而不去购买某些产品等。调查结果显示:总是和经常不购买污染环境产品的最少只占24.2%;总是和经常节约用水或对水进行再利用的最多为49%,接近一半;总是和经常对垃圾进行分类的只占43.3%;总是和经常购买有机水果和蔬菜的为32.6%;总是或经常为了环保而减少开车的为27%;在日常家居中总是或经常考虑减少能源消耗的占33.1%(见表8)。

表8 中国居民的环保微观行动

(3)中国居民的环境保护观望态度

CGSS2010调查问卷中,有问题询问被调查者对于“除非大家都做,否则我保护环境的努力就没有意义”陈述的意见,其中,表示完全同意和比较同意的占了总有效样本的70.9%,表示完全不同意的只有5%,比较不同意的为17%(详见图4)。这充分显示了中国大陆居民在环境保护行动方面的观望态度,也暴露了国内公众的自我责任意识淡薄。理想的高素质公民应该勇于承担属于自己的责任,从自身做起,而非在责任承担中持观望态度。按照治理的观点,公民应该把眼光从自身利益扩展到更大的公共利益上,〔8〕但现实中,我们在这方面还有很长的路要走。

图4 中国居民的环保观望态度

综合来看,中国居民的环境保护认知和行为存在“两体分离”现象,即在宏观性的总体认识方面,已经认识到环境污染的严重性和环境保护的重要性;但在微观个体行动层面,却仍然表现出忽视环境保护的意识和行为。当然,这种环境认知和行为的“两体分离”基本上可以在公共产品理论框架下得到一个相对合理的理论解释。

(二)环保认知因素对于环保责任承担的影响:定量分析

哪些因素可能影响中国居民的环境保护责任认知?本文前述的环境保护认知因素是否对环境保护责任认知有影响?其他人口学特征是否对环境保护责任认知有影响?本着验证这些可能影响因素的目的,接下来本文将建立多元logistic模型,检验环境保护认知因素的影响。

在模型A中,我们把居民的环境保护责任认知作为因变量,由于因变量分为三类,我们把认为公民团体和个人最需要对缓解中国面临环境问题负责任的被调查者作为参照组;企业、政府和公民分别赋值为1、2和3。自变量包括:(1)环境关切度,既对环境问题的关心程度,定义为分类变量,根据关心程度从低到高分别赋值为1、2、3、4和5;(2)环境污染严重性评价,既对国内环境污染程度的主观评价,定义为分类变量,根据严重性程度从高到低分别赋值为1、2、3、4和5;(3)人与环境关系评价,既对人的需要与环境保护之间关系的主观认识和评价,定义为连续变量,其概念是通过被调查者对“地球无法支撑按目前速度增长的人”、“人的需要比环境保护重要”和“人们过分担心人类进步给环境带来的损害”等三条陈述的加总来予以测量;(4)经济增长与环境保护关系认知,即对居民对于经济增长、就业等经济因素与环境保护之间关系的认知和主观评价,也定义为连续变量,其概念是通过“为了保护环境,中国需要经济增长”、“经济增长总是对环境有害”和“对环保过分担忧,对物价和就业关注不够”等三条陈述的加总来测量的。此外,考虑到个体特征值的可能影响,在模型A的基础之上,加入年龄、性别、收入和教育水平等个体特征变量后,进一步探讨模型的稳健型,所得结果如表9中的模型B所示。

在模型A中,未控制人口特征值变量,模型统计显示:环境关切度、环境污染严重性评价、人与环境关系认知和经济与环境关系认知对于中国居民的环保责任认知没有显著性的影响。这样的统计结果其实可以很好地公在共产品理论框架下得到解释。环境和环境保护作为一种公共产品和服务,极易促发“免费搭车”行为,中国居民也不例外,他们即使意识到环境保护的重要性,也不愿意把环境保护的责任归咎于自己。此外,中国历来奉行“秦政治”,在中央高度集权统治下,公民自主意识较弱,“有事找政府”成为了国民的“路径依赖”行为。

模型B中,进一步控制了年龄、性别、收入和教育水平等变量,统计发现:与模型A相比,模型B中除了经济与环境关系系数方向发生变化以外,其余自变量只是在数值大小和显著性程度上存在差别,在符号方向上完全一致,这说明本文前面部分的统计结果是稳健可靠的。同时,在新加入的个体特征值变量中,主要是教育水平对中国居民的环境保护责任认知产生显著性影响,与具有研究生及以上学历的被调查者相比,学历相对较低的其它被调查者更倾向于把环保责任归咎于政府和企业。此外,令人奇怪的是,收入越高的人越倾向于把环保的责任归咎于政府,这与已有的研究结论是相悖的,如有研究者认为社会经济发展水平是国民素质提高的根本,〔9〕但在我们的研究中,这一点却未得到证实。

五、研究结论

本文的主要目的是通过对全国性大样本的统计分析,了解我国居民的环境保护责任认知状况,并检验可能影响其环境保护责任认知的因素。通过上述统计分析结果,我们主要可以得出如下几点结论和思考:

(1)当前中国居民的环保责任认知状况形势堪忧,虽然中国居民的环境问题意识已经比较强烈,也认识到当前国内严峻的环境污染状况,但国内居民在环境保护的认知方面还是存在诸多的隐患,尤其是避责心态严重,这对我国的环境治理问题带来了严重的挑战。

表9 环保认知因素对环保责任承担影响

注:p* 〈0.1;p**〈0.05;p***〈0.001

同时,基于经济发展水平较低等众多可能因素的影响,公众对于人与环境的关系、经济与环境的关系认识都有待加强,就业、经济增长、人的需要等功利主义价值观和环境短视行为依然在公众的内心占有极其重要的地位,这些也为未来的环境治理带来了实际性的障碍。

事实上,环境保护的责任是政府、企业和公民的共同责任,环境保护需要每一类公共治理主体真正做到“从我做起、从小事做起”,共同协作、相互协商、相互监督,来共同承担环境保护的责任和成本。然而,环境保护的公共产品特性却在中国大陆社会形成了“公地悲剧”式的治理难题,这个难题急需要处于“元治理”角色地位的政府来破解,这也就对政府治理提出了更高的要求,环环相扣,成为一个更大的公共治理难题。但在环境问题上我们没有那么悲观,西方发达国家的经验告诉我们:通过良好的激励机制,人类个体是可能为了这种公共物品和公共利益而采取有益行动的。〔10〕事实上,“公地悲剧”理论有一个潜在核心假设前提,既人类只受经济利益的驱动,但实际上,“经济激励并非是唯一的激励,人们有时候还希望去获得声望、尊重、友谊以及其它社会和心理目标……当不存在经济激励驱使个人为集团利益做贡献时,可能有一种社会激励会驱使他这么做”。〔11〕

就我国的情况来看,当前我国居民已经意识到了要通过强制性经济激励手段来强化企业的环境保护责任,以及通过宣传引导手段促进公民的环境保护行为,但目前这种环保责任意识和治理手段认知还不尽科学合理。在治理手段的选择上必须有针对性,对差异性的主体采用差异化的治理策略,即要同时强化经济激励手段对于企业环保责任的约束,和社会激励手段对于公民个体环境保护责任的制约。此外,还可以通过跨时利益的强化教育来增加公民在环境保护方面的责任意识,即在教育中以公众喜闻乐见的形式,强化其对子孙后代生活环境的关注。

(2)当前中国居民更多地把环境治理的主要责任归咎于政府和企业,这种责任归咎倾向既不符合现代民主社会公共治理机制的建设路径,也不利于公民社会发育;因为公民主动承担责任,并从自身做起,是包括环境治理在内的公共治理绩效实现的必然要求。同时,logistic模型统计发现,教育水平是影响中国居民环境保护责任意识的关键因素。这意味着提高公民的文化教育水平和加强面向公众的环保责任宣传,将有利于增强公民的环境保护责任意识,进而有利于形成政府、市场和社会三方良性互动的环境治理机制。

(3)中国居民对于政府的环境保护行为存在“央强地弱”的认可结构。这种不平衡的认可结构可能主要是由两方面的因素造成的。第一方面的原因来自于政治权力结构。在中国现有制度环境下,中央政府在形式上主要通过三方力量来贯彻环境保护相关法律法规,既中央的监察,地方环保部门的规制和执行,以及由媒体、非政府组织、积极环保主义者和跨国公司所组成的国内外社区力量的推动,其中最主要实体职能都依赖于地方环保部门;〔12〕但硬币的反面却是,内嵌于地方政府的环保部门不能成为一个具备独立权威的环保执法部门,它不得不面对来自政治和社会的阻力,执法权限和能力自然也就大为削弱。另一方面,基于对地方财政利益和寻租利益的考虑,包括地方环保部门在内的地方政府“不作为”、“乱作为”和在环境治理中寻租,已经成为制约国内环境治理低效的最关键因素之一。比如杭州市萧山区南阳镇五里村,魏东英(Dongying Wei)和她的丈夫邵观同(Guantong Shao)已经做了几十年的环境污染调查。他们把调查报告提交给当地的政府官员,即便上面有一千多个村民的签名支持,地方政府依然无动于衷。①详见凤凰网:http://news.ifeng.com/photo/dashijian/detail_2013_03/26/23529056_0.shtml#p=2。所以,治理中国的环境问题需要整个国家行政体制改革的配套支持。在理论上,政府是一个代表公共利益的公共治理主体;但现实中,政府行政人员却是一个承载着强制性权力、又具有私人利益的个人,他们要在私人利益和公共利益之间进行权衡,而后者往往战胜前者。所以,必须通过相关政治制度设计,特别是政治问责机制设计,防止政府公共行政人员在环境治理中的机会主义行为和寻租腐败行为,强化其市场监管责任。

〔1〕Beckerman W.,Economic Growth and The Environment:Whose Growth?Whose Environment〔J〕.World Development,1992,(20).481–496;Bhagawati J.The Cse for Fe Trade〔J〕.Scientific American,1993.142 –491;彭水军,包群.经济增长与环境污染——环境库兹涅茨曲线假说的中国检验〔J〕.财经问题研究,2008,(8).

〔2〕张文彬,张理芃,张可云.中国环境规制强度省际竞争形态及其演变——基于两区制空间Durbin固定效应模型的分析〔J〕.管理世界,2010,(12).

〔3〕彭文斌,吴伟平,王冲.基于公众参与的污染产业转移演化博奕分析〔J〕.湖南科技大学学报(社会科学版),2013,(1)

〔4〕〔11〕曼瑟尔·奥尔森.集体行动的逻辑〔M〕.陈郁,郭宇峰,李崇新译.上海人民出版社,1995.70,216.

〔5〕谢秋山,马润生.机会主义、土地产权、合法权威与农村“界畔纠纷”〔J〕.西部论坛,2010,(6).

〔6〕罗文兵,岳建辉,邓明君.流域中污染企业治理与退出的博奕分析〔J〕.湖南科技大学学报(社会科学版),2012,(5).

〔7〕谢秋山,许源源.“央强地弱”政治信任结构与抗争性利益表达方式——基于城乡二元分割结构的定量分析〔J〕.公共管理学报,2012,(4).

〔8〕珍妮特·V·登哈特,罗伯特·B·登哈特.新公共服务:服务而不是掌舵〔M〕.丁煌译.中国人民大学出版社,2010.35.

〔9〕杨苏萍.西方国家公众参与环境治理的途径与机制〔J〕.学术论坛,2012,(3).

〔10〕杨兴林.国民素质论〔M〕.湖南教育出版社,2001.168.

〔12〕Elizabeth Economy.Environmental Enforcement in China〔J〕.In China’s Environment and The Challenge of Sustainable Development.Edited by Kristen A.Day,New York:M.E.Sharpe,Inc,2005:103.