金融发展与产业结构调整升级——来自北、上、广、深、苏五市的经验证据*

孙武军,崔意英,赵 明

(南京大学 商学院,江苏 南京 210093)

一 引 言

现代经济增长理论表明,经济的可持续发展离不开产业结构的转型升级。改革开放以来,中国经济飞速发展,已跃居成为世界第二大经济体。然而,2008年全球金融危机以来,以制造业为主导且严重依赖出口的产业结构遭受了沉重的打击,产业结构的弊端暴露无遗,严重威胁着中国经济的可持续发展。因此,推进产业结构优化升级是我国“十二五”时期经济社会发展的一项迫切任务。在国家政策和产业发展内在需求的指引下,全国各地都开始进入产业结构转型的新时期。由于我国经济发展的区域差异,各地的产业结构转型进程各不相同。金融作为产业结构转型升级的助推器,是保证产业结构调整、促进产业结构升级的直接推动力,金融发展对于区域产业结构的优化及主导产业更替起着不可替代的作用。因此,产业结构转型的差异同时也体现在金融作用机制的差异上。

有关金融发展的理论最早可追溯到美国经济学家John G.Gurley和Edward Shaw在1960年出版的《金融理论中的货币》一书[1]。他们建立了一种由初始向高级、从简单向复杂逐步演进的金融发展模型,用以研究多种金融资产、多样化金融机构和多种政策配合的金融经济体系。进入上世纪70年代,Edward Shaw提出了“金融深化”理论,金融发展理论的研究由此取得了突破性进展。他从不同侧面对金融发展与经济增长之间的关系展开深入研究,得到了金融发展促进经济增长的一致结论[2]。此后,对金融发展与金融深化理论方面的实证研究丰富起来,肯定了金融发展对经济增长的重要作用[3-5]。结合20世纪80年代以来发展中国家金融改革失败的经验教训,将不确定性、信息不对称以及监督成本等因素引入传统理论框架中,逐渐形成了新金融发展理论[6]。与此同时,国内学者在借鉴国外理论的基础上,对中国金融发展与经济增长的关系做了大量研究,同时结合中国改革开放现状,提出了一系列颇具实践意义的政策建议[7-9]。

有关金融发展与产业结构转型之间关系的研究,早在金融发展理论形成伊始,就已有涉及。Shaw和Gurley认为,一个有效率的金融制度是通过金融资产的多样化和金融中介机构的发展促进储蓄与投资的形成、提高投资效率,金融可为经济增长中的资源配置和结构调整提供有力的手段。一国金融发展水平与产业增长之间关系的研究表明,金融活动能够有效地降低企业融资成本,从资金层面帮助新兴企业发展成长,从而间接促进一国产业结构的升级[10]。目前,国外的相关研究已形成较一致的认识,即金融发展有利于产业结构转型,应发挥金融的作用促进产业结构转型。

我国正处在改革开放的深水区和转轨经济时期,有着自己独特的经济特征。因此,在金融发展与产业结构转型升级的研究上亦体现出独有的特征。在理论研究方面,着眼于深入剖析金融发展与产业结构转型升级的内在联系,提出鼓励直接金融与间接金融协调发展,共同促进产业结构转型升级[11]。在实证方面,以1978~2000年的数据为样本,通过对中国东、中、西部地区的金融结构转变、产业结构升级以及经济增长的研究,表明中国各地区产业结构升级与金融深化程度呈正相关关系[12][13]。但也有学者发现,金融对产业结构转型的促进作用并非绝对。考察我国资本市场的资金流向与实体经济中产业结构调整方向的互动关系,有研究表明,政府的非市场化干预不利于我国产业结构转型升级。除此之外,区域金融体系的不完善等因素对产业结构转型升级也有一定的阻碍作用,而金融效率的提高并不一定对产业结构转型具有明显的推动作用[14]。

纵观现有研究不难发现,对金融发展与产业结构转型升级之间相关关系的研究,特别是国内的相关研究,主要采用单一时间序列模型进行回归分析,忽略了区域经济发展不平衡所带来的个体异质性。为研究金融发展对产业转型升级支持的区域性差异,本文选取二线城市苏州与上海、北京、广州、深圳四大一线城市1990~2010年的年度数据,建立面板模型对二者的关系进行实证研究。通过对变截距模型与变系数模型的回归结果进行对比,分析苏州与一线城市在产业结构转型升级的金融途径上的异同。研究结论表明,从整体上看,金融发展水平的提高对区域产业结构转型升级具有重要助推作用,但是这种助推作用在苏州与四大一线城市有所差异,四大一线城市截面之间也体现出较强的异质性。本文的结论对四个一线城市如何进一步发展金融产业从而进一步优化产业结构和对类似苏州的发达二线城市如何发展金融产业从而促进产业结构转型升级具有积极的借鉴意义。

二 实证模型的构建

(一)指标选取及数据来源

本文以上海、北京、广州、深圳、苏州这五个城市为实证研究对象。其中,上海、北京、广州、深圳是国内一线城市,其产业结构和金融发展水平在国内处于领先地位,其市场化程度和经济发展等各方面的条件均优于国内其他城市。而苏州作为二线城市中的领头羊,其经济水平、金融发展水平居于二线城市前列,有向一线城市梯队靠拢的趋势。本文将苏州与上述四大一线城市对比,探究金融促进产业结构调整的区域差异,探寻缩小发达二线城市与一线城市产业结构差距的金融支持路径。

为缩小各指标变量数量级的影响,本文对所有变量数据都进行了对数处理,由此得到的回归系数就是有关自变量对因变量的弹性影响。本文首先建立如下面板数据模型:

其中,i,t分别代表城市与时间的标示变量。

需要说明的是,该模型是面板数据模型的一般形式,下文将通过假设检验对面板数据模型的具体形式进行筛选。在此模型中,被解释变量为ln CYS,其中,CYS是衡量产业结构优化度的指标,本文中,对产业结构优化度的定义过程如下[14]:首先根据三次产业划分将GDP分为3个部分,每一个部分增加值占GDP的比重作为空间向量的一个分量,从而构成一组3维向量 X0=(x10,x20,x30)。然后分别计算X0与产业结构由低层次向高层次排列的向量 X1=(1,0,0),X2=(0,1,0),X3=(0,0,1)的夹角θ1,θ2,θ3:

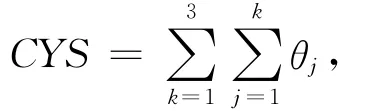

之后,定义产业结构优化度CYS的计算公式为:

CYS越大,表明产业结构的高级化水平越高。

下面就所选取的解释变量进行说明。CGR为金融机构存贷款总额与GDP的比值。这一指标衍生于金融发展理论的创始人戈德史密斯用于衡量金融发展水平的金融相关率指标FIR,其定义是经济中全部金融资产价值与全部实物资产(即国民财富)价值之比。由于我国全部金融资产价值的数据缺失,我们用金融机构存贷款总额来代替金融资产价值,这在我国目前仍以银行贷款为主的间接融资环境中是具有一定的科学性。这样,CGR这一指标便从整体上反映了一个区域的金融规模状况,CGR的值越大,说明当地金融机构存贷总额占GDP的比值越大,则我们可以认为这一地区的金融规模相对于经济规模越大;反之则相反。

模型中CDR,即存贷比,是一个区域一个时期的金融机构贷款总额与金融机构存款总额之比值,一般用来衡量一个区域的金融效率。CDR反映的是存款转化为贷款的能力,而这一转化能力是金融效率高低的重要体现。事实上,其大小是受多种因素影响的,尤其是在中国这样一个市场化程度较为低下的国家更是如此。

已有研究成果表明,控制区域因素对于得到正确的实证结果十分重要。基于这一考虑,本文还选取了EDU和FDI作为两个控制变量。其中,EDU代表区域教育水平,用各城市每年高等学校在校学生数与当年常住人口的比值衡量;FDI代表利用外资状况,用实际利用外商直接投资额与名义GDP之比表示。二者是促进区域产业结构调整的重要因素。

本文的实证研究使用上海、北京、广州、深圳、苏州五城市1990~2010年的面板数据,数据取自《上海统计年鉴》、《北京统计年鉴》、广州统计信息网公众版、深圳市统计局官方网站、《苏州统计年鉴》、《中国金融年鉴》、《中国城市经济统计年鉴》等权威网站及官方资料,数据翔实、可靠。

(二)面板数据模型的选取

在对面板数据模型进行估计时,使用的样本数据包含了个体、时间、指标三个方向上的信息。根据对模型中个体差异的不同假设,一般地,面板数据模型可细分为三类常用模型,即混合估计模型,变截距模型以及变系数模型。这三类模型的差异主要表现在系数βi、截距β0以及随机误差ε的假设不同。具体而言,模型的选择需要对以下两个假设进行检验:

H1:βji=βj,j=1,…,4.在不同的截面个体中回归系数相同,但截距不同(变截距模型);

H2:βji=βj,j=0,1,…,4.在不同的截面个体中回归系数和截距均相同(混合回归模型)。

检验规则:若接受假设H2则选取混合回归模型,检验结束;若拒绝假设H2,则检验假设H1。若接受H1,则选取变截距模型;若拒绝H1,则选取变系数模型。

完成以上假设检验需用到两个F统计量,其定义如下:

其中,S1,S2,S3分别代表变系数模型、变截距模型以及混合回归模型的回归残差平方和。本研究中,N=5,T=21,k=4。

此外,根据模型误差形式的不同设定,面板数据模型又有固定效应模型与随机效应模型之分。对此,本文利用Hausman统计量予以检验并做出取舍。

三 实证结果及分析

(一)变量的统计性描述

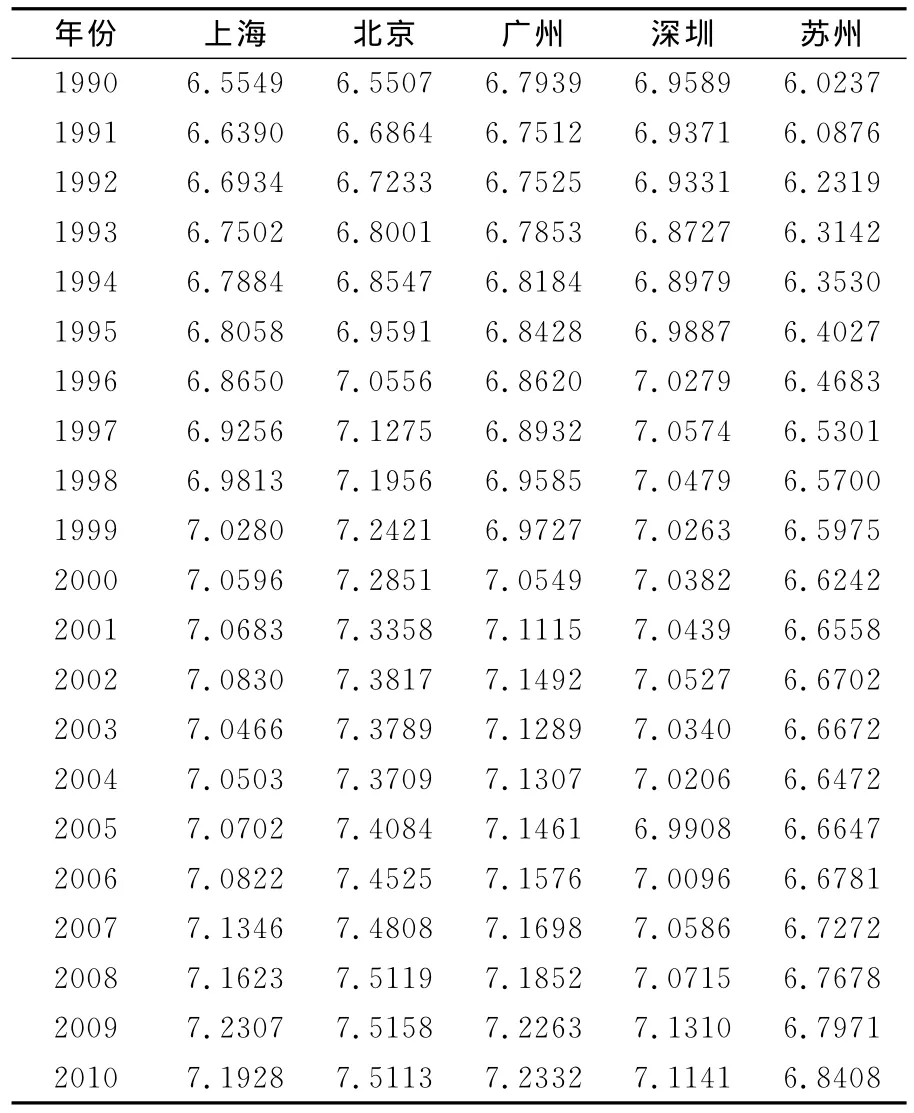

我们首先计算出五城市产业结构优化度数值,见表1和图1。

表1 五城市1990~2010年产业结构优化度值

表1与图1显示,在数据期内,五城市产业结构优化度均有不同程度提高。从绝对数值上看,北京受益于政治中心的政策倾斜,其产业结构优化程度最高;上海、广州、深圳三城市接近;而二线城市苏州产业结构优化度最低,说明苏州的产业基础相较于一线城市仍有差距。但从增幅上看,苏州产业结构优化度的提升程度最大,和北京增幅相当,而广州、深圳、上海的变动不大,说明苏州的产业结构调整迅速、发展动力强劲。为了直观获得五城市产业结构优化度与各自金融发展水平之间的关系,分别绘制lnCYS与lnCGR、lnCDR的散点图,如图2、3,同时对各城市lnCYS与lnCGR、lnCYS与lnCDR做相关性检验,结果见表2。

图1 五城市1990~2010年产业结构优化度变动趋势图

图2 五城市ln CYS与ln CGR的散点图

图3 五城市ln CYS与ln CDR的散点图

从图2中可以看出,五城市的lnCYS与lnCGR总体上呈正相关关系,散点聚集程度较高。其中,北京市处于散点图的最高端,上海、广州、深圳三城市接近,而苏州最低,意味着苏州的金融总量和产业结构优化度较一线城市仍有较大差距,这与对表1、图1的分析结果相符。然而,在五城市lnCYS与lnCGR整体正相关的趋势下,各城市之间却体现出异质性。深圳市lnCGR与lnCYS之间存在强烈的负相关关系,这与五城市lnCYS和lnCGR的整体正相关趋势是相互背离的。苏州市lnCYS与lnCGR之间的关系明显体现出“二阶段”特征,当lnCYS处于1.85之下时,lnCGR对lnCYS具有负的贡献,当且仅当lnCYS超过1.85时,两变量之间才体现出正相关性。对苏州而言,当产业结构优化度达到一定程度时,金融规模的增加才对产业结构转型升级起到促进作用。

分析图3可以得知,五城市lnCYS与lnCDR总体上呈负相关关系,且散点聚集程度较低,各城市差异较大。北京市lnCYS与lnCDR之间呈现出“二阶段”关系,当lnCYS处于1.95之下时,lnCDR对lnCYS具有负的贡献,而当lnCYS超过1.95时,两变量之间却体现出正相关性。而其他四城市中,苏州市的产业结构优化度位于散点图最底端,明显低于上海、广州、深圳,但苏州的lnCDR水平和这三个城市接近,说明以存贷比衡量的苏州金融效率接近一线城市水平。

表2 五城市ln CGR、ln CDR与ln CYS的相关关系检验结果

表2列示的数据进一步印证了对图2、3的分析结果。从整体上看,五城市lnCYS与lnCGR正相关,与lnCDR负相关,且相关系数均在1%的显著性水平下显著。就lnCYS与lnCGR的相关性强度而言,北京、上海较高,广州、苏州略低,而两变量在深圳市的截面数据中却体现出与整体相互背离的负相关关系,这与我们对图2的分析结果不谋而合。至于lnCYS与lnCDR的相关关系,五城市均得到负的相关系数,但是,北京市的相关系数并不显著,这可能是其在图3中体现出的“二阶段”特征所造成的。

至此,本文得到一个初步结论:从总体上看,金融总量的提升对区域产业结构的转型升级具有促进作用,而金融效率的提高反而对区域产业结构的转型升级起到了阻碍。但是,这种促进或阻碍并不是绝对的,个别城市之间存在较大的差异。对于某些城市,这种促进或者阻碍作用的发挥需要满足一定条件,比如产业结构优化度达到一定水平。对于另外一些城市,金融发展对区域产业结构转型的推动作用并不明显,甚至会呈现出与整体趋势相背离的相关关系。然而,要断言二者之间的相关关系,需要进一步研究。

(二)面板数据模型的回归结果及分析

首先对面板数据的具体形式进行选择,各假设检验结果如表3:

表3 模型选择的相关假设检验结果

表3显示,F检验结果拒绝假设H1、H2,故应采用变系数模型,Hausman检验拒绝随机效应假设,故应选用固定效用模型。利用选定的模型对面板数据进行回归,得到结果见表4:

表4 变系数模型回归结果

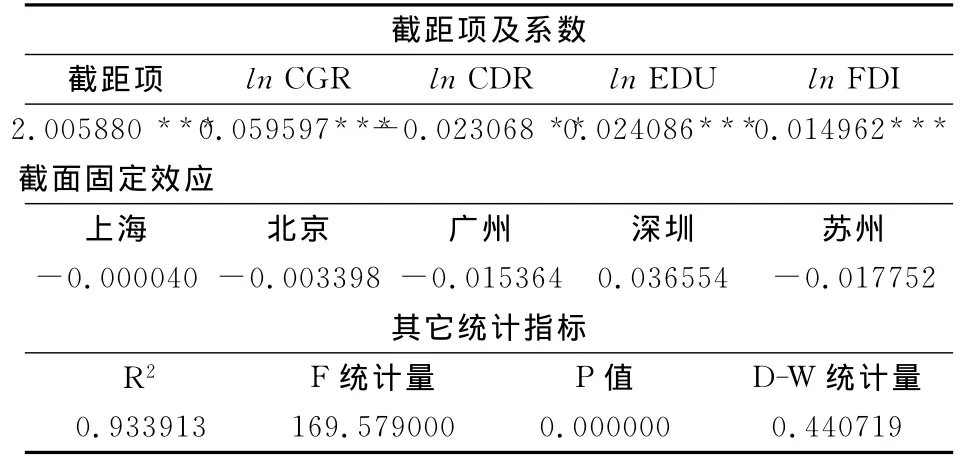

为了对比分析的需要,我们将表4的结果与变截距模型的回归结果做对比,变截距模型的回归结果见表5:

表5 变截距模型回归结果

从表5变截距模型的回归结果中可以看出,R2=0.933913,F统计量以及各回归系数显著,这说明模型具有较强的解释能力。从截距项看,区域金融发展对产业结构优化度的影响在各区域是不同的。其中固定效应最高的城市是深圳,而苏州的固定效应最低。虽然从数值的绝对量上来看,固定效应的区域间差距不大,但这却在一定程度上反映出不同地区经济发展水平对产业结构优化的基础促进作用的差异。苏州产业结构优化还需要经济发展的其他方面互补配合、相互促进。

ln CGR的系数为0.059597,这表示区域金融机构存贷总额与GDP的比值(可以简称为金融相关率)每提高1个百分点,该区域的产业结构优化度值就会提高0.059597个百分点。由此可见,金融总量的提升对于区域产业结构的转型升级起着至关重要的作用。

出乎意料的是,衡量区域金融发展水平的另一个指标ln CDR(存贷比)的系数为负,这一回归结果似乎在说明,金融效率的提高反而抑制了产业结构的转型升级。实际上,事实恰好相反。众所周知,80年代初期,虽然我国经济开始转型,但这一时期我国金融体系远未摆脱计划经济下的运行模式,银行贷款在很大程度上要受政府的政策性影响,甚至会出现信贷配给的状况,从而出现贷款盲目扩张的现象,使得存贷比呈上升趋势;进入90年代尤其是21世纪以来,随着商业银行自主权的加大,其对于盈利性的要求也越来越高。银行更加注重贷款质量的管理,因此在很大程度上避免了不良贷款的产生,使得整个银行系统的运行效率提高了,从而整个金融体系的效率得以提升。综上分析,这一存贷比下降的结果反而在一定程度上意味着金融效率的提高,而金融效率的提高无疑会促进产业结构的优化。

此外,表5的回归结果中ln EDU和ln FDI的回归系数都为正且通过了显著性检验。五城市每年高等学校在校学生数与当年常住人口的比值每提高1个百分点,该城市的产业结构优化度便提高0.024086个百分点;而实际利用外商直接投资额与名义GDP的比重每提高1个百分点,区域产业结构的优化度可提高0.014962个百分点。

由此,我们可以得出结论:从整体上看,金融发展水平的不断提高,对区域产业结构的转型升级具有正向的促进作用;区域教育水平的提高以及利用外资程度的增加会促进区域产业结构的优化。

表5显示的是变截距模型的回归结果,这一结果体现了五城市作为一个整体,其区域产业结构的优化程度与各解释变量之间的相关关系。而将分析由变截距模型转向变系数模型,也正是在弄清变量之间整理关系的前提下,深入探究各城市差异性的必经过程。

从表4列示的变系数模型的回归结果中可以看出,R2=0.983115,F统计量显著,这说明较之变截距模型,变系数模型具有更强的解释能力。从lnCGR的回归系数上看,北京最高,为0.090540,这说明金融总量的提升对北京市产业结构转型的贡献最高;深圳最低,为-0.028366,且该回归系数不显著,这意味着金融总量的提升对深圳市产业结构转型升级的推动作用不明显,甚至起到了阻碍作用,这与表5列示的五城市整体回归结果相背离,这是因为本文选取的数据区间和指标未能充分反应深圳的真实情况。而苏州市ln CGR的回归系数不显著,这可能与其图2中呈现的“二阶段”特征有关,并结合苏州市ln CDR的系数,可以认为在产业结构优化度水平有限的情况下,金融发展推动苏州产业结构转型升级的主要在于金融效率的作用,而非金融总量的扩大。

ln CDR的回归系数在北京、广州两城市为正,且广州市的回归系数不显著,结合两城市ln CGR的回归系数,金融发展对两城市产业结构转型升级的促进作用主要通过金融规模的扩张,而金融效率的提高并未起到显著的作用。深圳市lnCDR的回归系数为负,但并不显著,可能原因是选取的数据区间内lnCYS与lnCDR变化不显著、相关度不高,以及以CGR衡量的金融效率忽略了深圳高水平的直接融资。苏州市lnCDR的回归系数,和上海一样为负且显著,结合前文结论,金融效率的提升对这苏州城市产业结构的转型具有积极影响。再结合表5变截距模型的分析,可以推断苏州的产业结构转型升级需要经济基础的支撑,有待产业结构优化程度提高到一定水平,金融规模和金融效率提高对产业结构转型升级的作用才明显发挥,尤其注重金融效率对苏州产业结构升级的推动。

lnEDU的系数在上海、深圳两城市为负且不显著,意味着教育水平的高低对两城市产业结构转型的影响不大。苏州的lnEDU的回归系数与北京、广州一样为正,这说明苏州市区域教育水平的提高对产业结构转型升级具有正向推动作用。

ln FDI的回归系数在一线四城市的截面中均不显著。这个结果意味着外商投资水平的提高对这四城市的作用并不明显。改革开放以来,由于我国对外商可投资的领域及附加条件存在着较强的行政干预,抑制了外商投资促进作用的发挥。直到90年代初期,外资进入对区域产业结构优化的促进作用尤为明显,而在此之后,随着政策的逐渐收紧、我国本土经济活力的激发以及宏观经济形势的不断变化,FDI所衡量的外资利用水平在经历了短暂的上升之后呈逐步下降趋势,且震荡程度较为强烈,由此导致了其在回归方程中的系数不显著。值得注意的是,ln FDI仅在苏州市截面中显著且为正,意味着外商投资水平对苏州市产业结构升级的促进作用尤为强烈。

四 结论与建议

从整体上来看,金融发展水平的提高,通过金融总量的扩张以及金融效率的改善,对产业结构转型升级具有显著的推动作用。但就区域影响而言,各城市之间体现出较强的异质性。在一线城市中,北京、广州、上海的区域金融总量的提升对产业结构转型升级产生了积极的促进作用。而二线城市苏州原本的经济基础和产业结构优化程度虽不及一线城市,但在较高的金融效率推动下,产业结构转型的水平迅速提升。因此,金融发展能够有力促进区域产业结构的转型升级,金融系统效率的改善能够在转型升级的过程中起到有力的推动作用,尤其对于类似苏州的发达二线城市追赶一线城市,意义重大。为此,本文提出以下建议:1.发掘多元化投资主体,提高金融总量。地方政府应充分发掘多元化投资主体,发挥政府资金的示范引导作用,激活包括民间资本、法人资金在内的私有资本,利用社保基金和海外投资,将其引入第三产业,为产业结构转型升级创造更多的资金来源,扩充金融资本总量。2.建立多元化融资渠道,优化融资结构,改善金融效率。目前,中国直接融资的发展远远滞后于间接融资,而间接融资比例过高会导致银行体系积聚大量风险,直接制约我国金融系统效率的提高。因此,首先要逐步完善间接融资体系,寻求多渠道创新,重点解决中小企业的融资问题。其次要加大各金融机构之间沟通、协调的力度,建立具有专业特色的科技银行,加强政府引导机制。最后要扩大直接融资比重,发展多层次资本市场。3.营造优质的人才环境,提高外资利用效率。无论是区域经济水平的增长还是产业结构的转型升级,都离不开高技术产业人才。地方政府应当加强与国内大学、科研机构的合作力度,努力培养更多具有本土化优势的专业人才,同时建立高效的人才引进机制,加强区域间人才与学术交流,壮大专业性人才队伍。在提高外资效率方面,完善产业准入政策,以此合理引导外资投向,优化投资结构,使之与区域产业结构转型升级的需要相吻合;进一步完善引入外资的法律法规体系,努力营造一个具有竞争活力的法制化市场体系。

[1] John G.Gurley,and Edward Shaw,Money in a Theory of Finance[M].Brookings Institution,1960.

[2] E.S.Shaw,Financial Deepening in Economics Development[M].New York:Oxford University Press,1973.

[3] Pagano,M.,Financial Markets and Growth:An Overview[J].European Economic Review,1993,37(2):613-622.

[4] Greenwood,J.,Jovanovic,B.,1990,Financial Development,Growth,and the Distribution of Income[J].Journal of Political Economy,1998(5):1076-1107.

[5] Levine R.et al,Financial Intermediation and Growth:Causality and Causes [J].Journal of Monetary Economics,2000(46):31-77.

[6] Boot,A.W.,and A.V.Thakor,Financial System Architecture[J].Review of Financial Studies,1997(10):693-733.

[7] 沈坤荣,汪健.实际利率水平与中国经济增长[J].金融研究,2000(8):25-34.

[8] 冉茂盛.中国金融发展对经济增长的影响程度分析[J].管理工程学报,2003(1):52-55.

[9] 沈坤荣,张成.金融发展与中国经济增长——基于跨地区动态数据的实证研究[J].管理世界,2004(7):15-21.

[10] R.Rajan & L.Zingale,Financial Dependence and Growth[J].American Economic Reviews,1998,88(3):559—586.

[11] 陈峰.论产业结构调整中金融的作用[J].金融研究,1996(11):23-27.

[12] 胡荣才,黄晓璐,陈黎明.金融服务业发展对产业结构优化的动态影响[J].财经理论与实践,2012,(6):22-26.

[13] 范方志,张力军.中国地区金融结构转变与产业结构升级研究[J].金融研究,2003(11):36-48.

[14] 蔡红艳,阎庆民.产业结构调整与金融发展[J].管理世界,2004(10):79-84.

[15] 付凌晖.我国产业结构高级化与经济增长关系的实证研究[J].统计研究,2010(8):79-81.