震后失依青少年哀伤经验的社会工作研究——基于汶川地震灾区的深入访谈①

刘斌志

一、研究缘起与相关文献

毋庸赘述,虽然汶川地震已经过去四年多,但地震对人们所造成的身心创伤却是深远的。特别是对那些父母或监护人由于震灾死亡或者心智丧失等不能履行法定监护资格的失依青少年而言(陈云凡,2008),不但遭受了亲历地震的创伤,更遭受丧亲所带来的哀伤、失去依附的痛苦及对逝去的亲人毕生的思念。相关研究表明,震后3个月青少年PTSD(post-traumatic stress disorder,创伤后压力心理障碍症)检出率至少达到4.3%(辛玖岭、祝卓宏等,2010),6个月后青少年PTSD、焦虑和抑郁的检出率分别为15.9%、40.8%和24.4%(范方、柳武妹等,2010)。进一步的研究发现,地震导致孤儿心身健康状态较差,具有明显的焦虑、抑郁、恐怖等负性情绪。在震后半年和一年,孤儿PTSD检出率要高于非孤儿(37.1%vs.23.8%,40.2%vs.23.8%),其表现为更高水平的闯入性症状并且潜伏期更长(柳铭心、汪艳等,2010)。唐山地震后孤儿的研究结果也发现,22年后地震孤儿PTSD的发生率仍高达23%;患PTSD的地震孤儿有50%~75%的症状会延续到成年(张本、王学义等,2000)。大部分研究都认为年龄、性别、人格倾向性、亲历现场程度、亲人受伤程度、社会支持等都是重要的影响因素(刘斌志,2011)。

通过文献综述发现,目前关于地震失依青少年的研究总体质和量都比较薄弱,主要以地震孤儿研究为主。其一,研究内容比较单一,主要集中在PTSD方面,关于地震孤儿哀伤的研究只有一篇理论性探讨,缺乏实地调查研究资料的支撑;其二,关于地震孤儿哀伤经验的研究,既缺乏对哀伤反应的描述和调查,也缺乏对地震孤儿哀伤应对策略的分析;其三,目前对于震后青少年的研究主要从“PTSD、焦虑、抑郁、悲恸”的问题视角入手,缺乏对震后青少年复原力及其未来希望的重视和探讨,容易形成问题标签;其四,对于震后青少年的研究缺乏科学的框架,只看到了个体内在的心理状态,忽视了形成这种心理状态的社会环境和互动过程。其五,现有研究导致的结果是震后失依青少年“PTSD、高危、失能、无望、等待拯救”的数字化镜像,这既不符合青少年在现有社会文化脉络下得以发展的生态系统视角,也不符合青少年作为困境与希望复合的多元主体特征,更不符合重在激发震后失依青少年优势和复原力的辅导方向。

因此,本研究希望从社会工作视角出发,透过优势视角、人与环境互动、生态系统观的理论工具,一方面基于深入访谈与参与观察的资料分析,探讨震后失依青少年哀伤反应的具体表征是什么?影响震后失依青少年哀伤的因素有哪些?震后失依青少年是如何应对地震和丧亲的哀伤情绪的,有哪些复原力要素可以挖掘?另一方面基于社会工作的生态系统理论,尝试提出一个针对震后失依青少年哀伤辅导的社会工作整合性框架和策略。

二、理论脉络与研究路径

(一)理论脉络

为了打破将震后失依青少年看作被创伤、被打倒、被遗弃的传统问题视角,将其视为在震灾面前被压弯但不折断的顽强生命的主体,挖掘其在震后新生命的优势和复原力,本文选取优势视角作为社会工作分析的基本理念。优势视角展现了一种从解放和赋权出发的英雄主义气质,将在人类苦难的一般理解中所不能被领悟的潜力和资源呈现在人们面前。哪怕处在虐待、创伤、疾病和困惑之中挣扎和抗争的时候,人们依然能够从自己、他人和周围的世界来激发这些潜力和资源,从而获得成长和新生(Saleebey D,2004)。这一方面表现为个体内在自我纠正和逆境中反弹的品质、特征和美德,可以称之为复原力。另一方面也包括那些外在的家庭、社区以及社会的资源,可以称之为社会支持。创伤、虐待、疾病和抗争具有伤害性,但个人、团体、家庭和社区也有复原的优势和资源,对脆弱性、风险、障碍的关注应该以对个体与环境的优势挖掘加以平衡(Kemp,S.,Whittaker,J.,&Tracy,E.,1997)。因此,本研究将着重分析震后失依青少年哀伤经验中所体现出的各种优势和复原力。

为了打破将震后失依青少年的哀伤经验单一化为心理分析的窠臼,将其哀伤经验看作为一个具体的、动态的人与环境互动的过程,并充分理解其背后的社会文化脉络,本文选取人与环境互动理论作为社会工作分析的基本框架。该理论认为,人类发展是一个复杂的生物、心理和社会文化互动的产物,压力和创伤则是其互动失败的一种形态(何雪松,2007)。个人所处的社会环境既包括自身的个性特质,也包括外在的家庭、社区、学校、社会以及文化媒介等系统,不同的系统之间会发生能量的互动和交换,最终影响到个体的生存状态。因此,本研究也将着重挖掘震后失依青少年哀伤历程中的社会文化背景及其动态历程,并由此探索系统性的社会支持网络。

(二)研究路径

本研究采取质性研究方法,从现象学取向出发,对汶川地震中失去双亲的7位青少年进行主题式深入访谈,通过回溯性及时间序列的纵贯研究开展个案叙述,以深入理解其哀伤的经验历程及因应策略。一方面,研究中十分注重“文化主位”的立场,搁置研究者和既有文献对震后失依儿童的“成见”,注重从个案本身的生命经验出发去理解其哀伤经验的社会文化脉络及其因应策略的背后意义(陈向明,2000)。另一方面,研究中十分强调伦理关怀,在资料收集的过程中注重哀伤经验的再建构,并给予个案适当的情绪支持与社会工作服务。

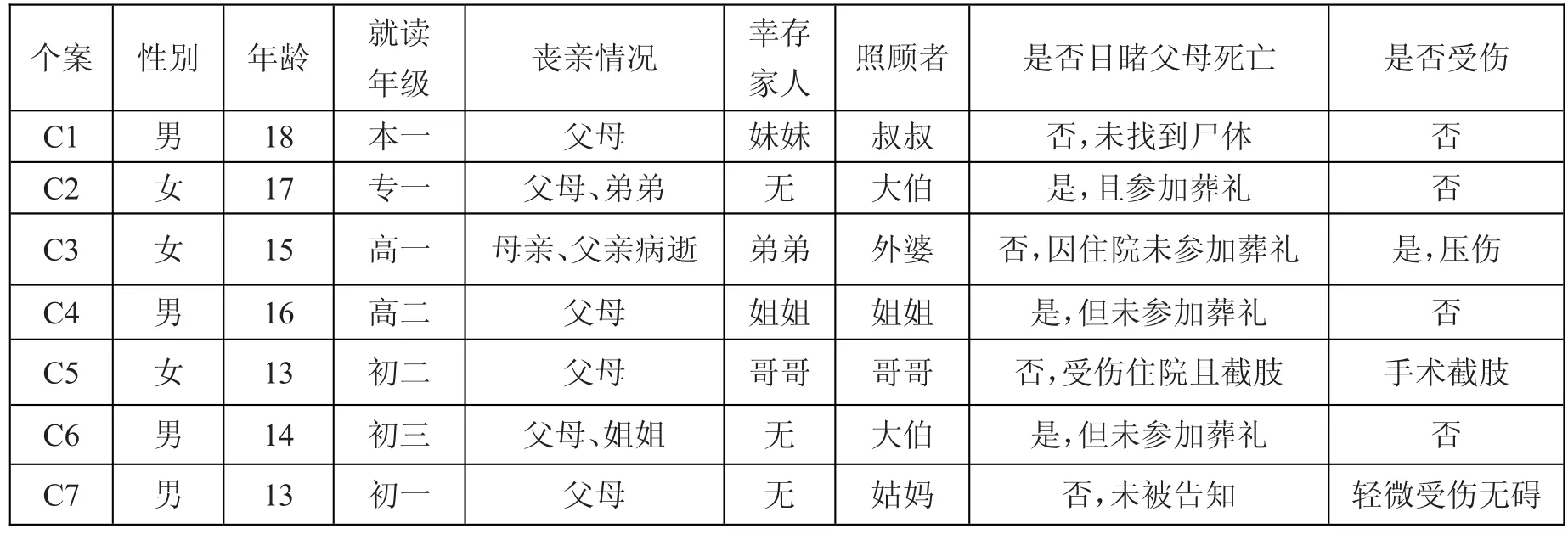

本研究的个案一方面来源于汶川地震灾后学校社会工作的服务对象,通过服务筛选出失依学生,获得学生监护人、学校以及学生本人同意后进行深入访谈;另一方面来源于汶川地震灾后都江堰“全人健康中心”项目,在对失依青少年的叙事治疗过程中进行资料的收集与分析。具体7个个案资料如下表所示:

个案C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7性别男女女男女男男年龄18 17 15 16 13 14 13就读年级本一专一高一高二初二初三初一丧亲情况父母父母、弟弟母亲、父亲病逝父母父母父母、姐姐父母幸存家人妹妹无弟弟姐姐哥哥无 无照顾者叔叔大伯外婆姐姐哥哥大伯姑妈是否目睹父母死亡否,未找到尸体是,且参加葬礼否,因住院未参加葬礼是,但未参加葬礼否,受伤住院且截肢是,但未参加葬礼否,未被告知是否受伤否否是,压伤否手术截肢否轻微受伤无碍

三、震后失依青少年的哀伤反应

哀伤是指当地震剥夺青少年心爱的父母兄弟或者其他亲人的时候,所表现出的失落、忧伤、抑郁以及哀恸等反应,具体可以表现在持续的生理、情绪、认知和行为方面,但往往又视时期不同而呈现出阶段性、个别性的主观特征。

(一)青少年哀伤的生理反应

青少年面临地震破坏以及丧亲后,哀伤的主要生理反应有所差异。部分青少年表现为过分激动和疼痛,包括身体颤抖而难以控制、烦躁不安、焦虑失眠、哭泣不已、气喘等;也有部分青少年表现出较抑郁的特征,包括喉咙哽咽而难以出声、浑身软弱无力、身体麻木、以及呼吸困难等。大部分的被访谈对象都表示在获知亲人遇难后的第一时间,具有非常强烈的惊吓、震惊、不由自主的哭泣、精神恍惚和失眠等身体反应。这种生理反应持续的时间基本为一个月之内,并表现出对外界干扰的过度敏感,极少数(个案5、6)由于手术截肢而持续半年之久。亲历地震的个案3、5表示当时脑袋一片空白,对地震感到震惊和害怕,并且在连续一个月的时间都难以入睡,处于精神恍惚的境地。而身为大学生的个案1表示在获知父母双亡并且没有寻找到尸体的时候,顿时不知所措、浑身无力、茫然呆滞,有好几天的时间显得精神恍惚,不知道自己该做什么事情。个案6在获知亲人去世后,一贯活泼的他顿时陷入沉默中,既没有眼泪也没有哭泣,目光显得呆滞,并且先后持续半年之久。

(二)青少年哀伤的情绪反应

情绪反应是地震及其创伤对个体影响最为直接和长久的特征。震后丧亲的青少年哀伤的重要情绪特征表现为震惊害怕、悲伤难过、疲惫不堪、无助绝望、愤怒生气甚至歇斯底里、寂寞孤独、麻木迟滞、懊悔愧疚、恋恋不舍、焦虑以及抑郁等。与生理反应有所区别,哀伤的情绪反应表现出很强的多元性。从性别上看,男性更多地表现出震惊、愤怒、悲伤难过和焦虑,而女性更多的表现出害怕、无助、懊悔、抑郁以及恋恋不舍。如个案1在遭遇地震的第一时间非常震惊会发生这样的事情,并且在获知丧亲消息后诅咒老天为什么如此残忍。但个案3、5则完全被地震吓呆住了,对亲人的逝去非常悲伤并很怀念,陷入自我怜悯的情境中,对今后的生活非常焦虑。从时间上看,地震发生或获知丧亲消息当时,更多的情绪反应是震惊、恐惧、愤怒和麻木;在地震后半年至一年,更多地表现出悲伤难过、寂寞孤独的情绪;在地震两年及以后,主要的情绪特征为追思和怀念,并更容易反思自己的过失和懊悔自己。直到地震三周年纪念日,个案2回忆地震当时怎么也不相信父母和弟弟会转眼就没了,在参加葬礼的时候抱着骨灰盒痛哭,不知道今后自己一个人该怎么办。而三年后,虽然已经大学毕业了,但仍然懊悔自己为什么没有和亲人在一起,常常为自己一个人活着而憎恨自己。

(三)青少年哀伤的认知反应

已有的研究发现,丧亲青少年哀伤反应的认知表现主要是不相信、困惑、思念逝者以及认为逝者依然存活等几个方面,虽然也有学者认为青少年会在不相信和悔恨中尝试去寻找和理解整个事件的真相和发生过程,但本文依旧将其归纳为困惑的认知主题。少数访谈对象呈现出对当时信息认知的混乱和丧失。在访谈中,个案2表示自己学校也发生了地震但没有人员伤亡,因此在接到告知父母死亡的电话时还以为是对方的恶作剧而加以斥骂,甚至在回去参加葬礼的过程中仍然抱着一丝希望,不相信丧亲的事实。地震3年后,个案2依旧清晰记得父母和弟弟的音容笑貌,就觉得他们就在身边一样,怎么也不明白是什么造成今天的孤单处境。通过照顾者的叙述,了解个案6经常依立在偏僻处一个人发呆或者暗自掉泪,哪怕看电视的时候也不和堂兄弟抢遥控器,始终在怀念父母和姐姐,并且不相信他们去世的事实,始终不能走出地震的阴影。个案5对于地震以及丧亲的记忆则显得十分模糊,非常不愿意去记起地震当时的情景,更无法详细描述当时的情形,回忆显得前后不一和信息混淆。

(四)青少年哀伤的行为反应

灾后丧亲青少年哀伤的相关行为研究集中指向为行为退缩迟缓、强迫性或逃避性行为、叹息哭泣或者注意力不集中等。尝试自杀或者自杀未遂也成为震后幸存者备受关注的行为特征之一。但在通过访谈发现震后丧亲青年少年的行为反应主要表现为怀念和故地重游、叹息和行为内敛、逃避行为等。基本上所有的受访者都表示会经常梦见与逝去亲人共同生活和交流,并且大部分个案都会在时间允许的情况下经常故地重游和悼念。珍藏和随身携带逝去亲人的遗物成为他们追思的主要方式。个案2表示只要一有时间就会去亲人的墓地,并且以后也会选择在附近工作以便于凭吊。个案6,看到大伯一家的生活,让自己思念父母和姐姐,从而更加感伤。有时候也会想既然这么孤单,还不如随父母一起去算了。而个案5由于在地震中受伤,所以只要房屋有轻微震动就非常紧张,对环境特别敏感。

四、震后失依青少年哀伤的影响因素

德国心理学家勒温认为,人的行为是个体与环境相互作用的结果,具体表示为B=f(P•E)。其中,B(behave)指的是个体的行为,也包括事件的结果;P(person)指的是个体生理、心理以及文化认知的特质;E(environment)表示周围的社会环境,包括微观、中观以及宏观的生态系统;f表示个人与社会的互动函数。借鉴此模式,通过访谈发现震后失依青少年哀伤反应受到以下几个方面的影响:

(一)个体特质因素

首先,年龄和性别成为影响青少年哀伤反应的基本因素。儿童对父母的依赖程度较高,因此哀伤反应也较为明显,主要表现为愤怒、不相信、失眠、思念以及孤单等特征;而青少年正尝试迈向独立,因此哀伤反应不会持续过久,主要以悲伤、罪恶感以及思念为主,并最终能够将父母的逝去作为生活的转折点。男性对丧亲的接受程度要高于女性,哀伤反应持续时间也较女性为短。其次,人格特质也会影响青少年的哀伤反应。那些在身心功能不健全的青少年更容易陷入哀伤境地并持续很长时间。个案6由于一直以来就比较内向,因此在地震3年后依然难以走出丧亲所导致的哀伤阴影,而个案7则很快地融入新的学习和家庭生活中。再次,个体一直以来的身心状况也影响哀伤的程度,那些体质较差或者受伤的青少年哀伤的持续时间较长。个案3、5都由于手术截肢而有更强的哀伤反应,尤其是在自怨自艾方面较为明显。最后,青少年个体对死亡的概念、认知与态度成为哀伤反应的决定性因素。那些了解死亡的科学含义、过去曾经见过亲人死亡并参加葬礼、以及愿意了解死亡的青少年更容易接受丧亲的事实,也能发展出更好的哀伤应对策略,哀伤程度与时间都会降低或缩短。个案3虽然遭遇小型手术,但由于其父亲早年病逝,因此对未来的担心也就不太明显,反而更清晰自己未来的角色与责任。

(二)生态系统因素

在生态系统观看来,失依青少年的身心发展具有明显的生命周期、人际关联与角色、互动与生活调适的特征。因此,过往经验对当前的哀伤具有重要影响,同时当前的哀伤经验又是社会环境的产物。首先,家庭与朋辈关系等微观系统是失依青少年哀伤的首要因素。那些过往父母、亲子关系较为融洽、收养亲属的家庭关系较为和谐、以及家庭经济条件较好的青少年更能够妥善处理哀伤情绪。灾后获得更多朋辈支持的失依青少年也更能够快速走出哀伤阴影。其次,包含学校、社区以及专业服务机构等在内的中观系统也成为重要的影响因素。那些所处社区受到重创、学校校舍被破坏严重、没有更多的外界专业人士支援的失依青少年除了会有对于地震和丧亲的哀伤,更表现出对社会公平和未来生活的担忧和愤怒。通过学校重建、社区重建以及专业服务机构的进入,能够强化大家灾后重建的希望和信心,有效地缓解失依青少年的哀伤情绪。最后,更大层面的文化力量、国家动员和媒体报道成为影响哀伤反应的宏观因素。一方面,那些由于文化习俗中忌讳死亡而从未接触死亡仪式的儿童青少年,其遭受丧亲后的哀伤经验更为复杂和持久,并往往会陷入寻找死亡真相的迷思中;另一方面,媒体如果更注重报道救灾过程而避免地震中死者的悲惨画面,青少年会更容易度过哀伤。那些抗震救灾中国家动员较好的地区青少年,其哀伤经验持续时间也较短,表现出更积极的生活态度。

(三)互动因素

青少年丧亲的哀伤经验既受到个体特质的影响,又受到社会环境的影响,更取决于两者互动的关系及其结果。就互动关系而言,青少年与逝去亲人生前的关系成为一个重要的考察因素。这其中也包括青少年对自己以及父母的角色认同因素。例如,个案6与父母姐姐生前的关系非常密切、对父母的依附感比个案7更为强烈,其丧亲的哀恸比个案7也更为强烈和持久。其次,个体丧亲之后的哀伤表达形式也会影响哀伤的强度以及持续时间,那些悲伤情绪受到压抑的青少年,哀伤历程会被阻断,则更容易出现强迫性追念、幸存的罪恶感以及突然地愤怒和情感麻木。再次,是否有足够的时间让青少年去做好丧亲的准备并参加葬礼也会影响哀伤的过程,那些未参加葬礼的青少年的自责与悔恨的经验会更加强烈。

(四)哀伤行为因素

哀伤是个体应对外界丧亲刺激的一个反应过程和结果,而及时性的哀伤行为往往又会成为持续性哀伤的重要原因。因此,哀伤行为本身的表现也成为影响丧亲青少年哀伤经验的重要指标。首先,从时间上看,地震及丧亲后第一时间以生理和情绪反应为主,包括悲恸、伤心、难过以及震惊等。而事后一年,则更多以自卑、自怜、悔恨、思念、梦境幻觉以及触景伤情等认知和行为反应为主。其次,亲人死亡的形式以及青少年是否目睹也成为哀伤经验的重要因素。那些非预知性死亡,没有见到父母最后一面甚至未能参加葬礼的青少年,会出现全面的哀伤延长和重度创伤。再次,亲人死亡对青少年所造成的生活压力以及亲属的照顾水平和能力也会影响哀伤经验。其中,个案1、4、7由于能够自食其力或者获得较好的亲属照顾,丧亲对其影响最为明显的体现为半年之内,一年之后的哀伤经验强度大大减弱。最后,访谈可以发现,那些采取积极哀伤行为的青少年更容易度过丧亲期,否则便容易造成延迟性哀伤反应。

五、震后失依青少年哀伤的因应策略

总体而言,地震、丧亲及青少年的各项特征对哀伤反应都是强化因素,但哀伤所导致的后果反过来对青少年的影响却有正负两方面:一方面,哀伤经验会造成青少年个体的悲哀、哭泣、注意力不集中以及各项身心症状,进而影响其身心、学业以及未来的生涯发展;另一方面,由于复原力的作用,地震及丧亲所导致的变迁会激发青少年发展新的自我及建立新的现实感;有些青少年也可能从新的哀伤过程中调适过来,形成新的自我意识、个人成长及社会认同,如承担新的角色、形成新的日常生活模式、恢复或发展社会关系网络等(莊小铃、叶昭幸,2000)。这主要依赖于青少年发展出的哀伤因应策略,即在地震和丧亲所导致的家庭、学业、人际关系、自我概念、经济状况及未来定位的生活及角色的改变,并造成焦虑、恐惧、害怕、沮丧、愤怒等负面情绪后,青少年所采取的情绪、认知和行为改变的过程与方法。访谈资料的分析发现,青少年的哀伤因应策略包括(杨雅榆,2002):

(一)情绪因应策略

访谈结果显示,面对地震及丧亲所带来的巨大冲击,青少年最先发展出情绪因应策略以让自己能接受眼前突然的遭遇。首先是否认、压抑和若无其事。青少年在获知丧亲后的第一时间往往会否认消息的真实性,坚决认为亲人没有去世。有的青少年也会表现出对外界的关心表示漠视,不让自己的情绪外露,表现出若无其事的样子。其次是宣泄和哭泣。有些青少年在获得丧亲信息后会歇斯底里地嚎啕大哭,任何安慰措施都无济于事,以尽情地宣泄悲伤情绪。再次是正向的乐观思考。有些青少年最终能够接受父母的离去,认为地震是天意,亲人去世也是命中注定,非人力所能左右;部分青少年更将个人的幸存看作是父母亲人的寄托和庇护,从而更加珍惜自己生命,以乐观的心态面对变故,对未来充满信心和希望。在以上三个方面策略中,由于文化对角色的期望使得男性比女性更多采取压抑和正向思考的因应策略;访谈结果还发现,由于震后社会动员以及国家救援机制的大规模启动,部分青少年因羞于表达而压抑了哀伤情绪,最终哀伤延迟到一年后甚至更长时间,反而不利于哀伤情绪的处理。

(二)认知因应策略

在处理哀伤情绪之后,青少年还需要发展出认知因应策略,以决定是认同、接受还是遗忘或逃避地震及丧亲的事实。首先是纠结与困惑,即青少年在难以接受事实真相的情况下强迫自己不断地回忆丧亲事件,希望找到避免事件发生的细节以缓解痛苦的情感。其次是强迫性、选择性遗忘,即青少年在面对某些特殊节日、特殊物件的时候,会选择性地遗忘或模糊某些记忆,并以逃避思考或逃避谈论该话题的方式来掩盖或缓解哀伤情绪。再次是接受丧亲事实并认同逝者,即当青少年意识到再怎么伤心难过也无济于事的时候,尝试直面并接受丧亲的事实和当前的处境,但同时会坦然地回忆或论及亲人在世时的疼爱和教导,心中塑造并认同一个正向完美的逝者形象,以作为未来生活的象征和意念。最后,还有部分青少年在面对地震和丧亲的巨大变故后,在心思意念方面会做出重大调整,尝试独立地去面对和处理未来生活的压力和危机,通过行动挑战和改变原有负面的个性、认知和态度,有效地发展出个人交际网络、对生命的体悟以及成熟的处事方式,从而有效地增强了对未来生活的掌控感。在以上四个方面的因应策略中,大部分个案都有一个尝试遗忘或模糊记忆的过程,且随着时间的流逝,遗忘使用的频率会越少;另外,基本上所有的(除个案6)访谈对象在地震一年后都能够采用接受事实、认同逝者以及改变自己态度的因应策略。有4位个案表示经历过地震和丧亲后,更加意识到自己作为幸存者的责任和使命,遇事会更加稳重和谨慎,为人处世也会更加考虑周围人的看法。有5位个案均表示,地震和丧亲迫使自己对生命有更多的领悟,更加珍惜生活和周围的人,也会不断地通过人际交往来提升自己的包容度和忍耐力,以适应新的生活。

(三)行为因应策略

行为因应策略是青少年应对地震及丧亲的外显行动及过程,也是最为有效的应对策略。访谈资料的综合研究发现,其具体策略呈现以下几个特征:首先表现为策略多元化。其具体策略包括:哭泣、若无其事、寻求社会支持、逃避、转移注意力、祈祷、遵从家人期待、转换环境、寻求认同、药物滥用、冲动性行为等。其次表现为两极化。面对丧亲的哀伤,有些青少年装作不在乎别人的看法,尤其是面对其他家庭温暖、朋辈询问相关事宜、其他朋友关心的时候,会表现出若无其事;而有些青少年则积极地去寻求其他社会支持网络支持,并主动向别人诉说自己的遭遇与困境。有些青少年会为了融入朋辈群体而隐藏哀伤,而有些青少年则选择逃避和遗忘的方式来应对。再次,适应环境变迁成为失依青少年经常使用的因应策略。面对如此重大变故,青少年在家庭关系、依附关系、生活环境、学业环境以及朋辈关系方面都有所不同,因此如何认识、熟悉并适应新的环境成为地震后4年来必须不断面临的任务。最后,寻求社会支持成为青少年最重要的行为因应策略。一方面,青少年会想方设法寻找朋辈在情感上的陪伴、亲属在生活上的照顾、学校在人际方面的辅导、以及社会福利机构的专业服务和参与机会,通过寻求社会支持来转移对地震及丧亲的注意力;另一方面,青少年对社会支持的选择性也不断增强。部分个案明确表示不希望心理辅导和其他专业人士的服务介入,不希望太多人知道自己的心思,并明确表示不愿意多次揭开痛苦的伤疤。但家庭支持被青少年认为是最重要的支持网络,并努力去尝试适应和融入新的家庭环境。

六、结论与建议

综合研究发现,基于个体特质、社会环境以及两者互动关系的综合影响,震后失依青少年的哀伤经验主要表现为生理、情绪、认知以及行为等四个方面,由此给青少年身心方面的发展带来消极影响,但青少年也会在震灾以及丧亲之后呈现出多样性的复原力,促使其得以体悟生命的可贵,从而更积极地适应新的生活。在这一过程中,社会工作者作为有效的改变媒介,可以通过个案工作、小组工作以及社区宣传教育等方式,促进震后失依青少年的身心康复以及社会适应。具体来说,可从以下几方面入手:

首先,社会工作需要针对震后失依青少年开展有效的个案辅导。一方面可以通过情绪辅导、认知改变以及行为调适等方面的工作,给予适当的情绪支持来引导青少年探讨丧亲对个人生命的意义和影响,促进其发展自我支持的能力,适应变迁的社会境遇;另一方面,在辅导过程中,应特别注重对失依青少年复原力的挖掘和培育,充分激发青少年内在的独立意识、责任意识、珍爱生命的意识以及使命感,帮助他们树立克服困境的信心。

其次,社会工作需要面向震后失依青少年开展小组辅导与团队建设。一方面可以通过将那些具有类似境况的青少年组织成为一个小组,让他们能够在宽松、安全、保密和信任的小组氛围中发泄哀伤情绪,分享哀伤经验,交流哀伤的因应策略。另一方面,还可以通过小组方法开展一系列有助于青少年转移注意力以及增强行动力和兴趣的活动。既可以通过阅读、体育、竞赛、旅游等活动转移其对哀伤的关注,也可以组织其参加各项志愿服务,让失依青少年在服务他人中体会到自身的价值和生命的可贵。

再次,社会工作可以开展适当的社区健康宣传和促进。一方面,可以针对社区居民开展各项教育促进活动,为社区居民提供震后心理重建的各项知识培训,为收养家庭开展亲子辅导项目,促进社区居民的接纳和守望互助精神。另一方面,还可以通过社区工作推动灾后社区重建,通过青少年职业辅导来促进社区生计重建,通过开展心理援助促进社区心理重建,通过引导媒体的正确报道促进社区文化重建。通过社会工作把震后失依青少年的心理重建与文化重建、生计重建结合起来。

最后,面对那些有复杂哀伤经验的失依青少年,社会工作需要开展个案管理,通过资源链接和整合来维护青少年的身心健康,促进其社会适应。一方面,社会工作可以作为灾后心理重建的协调者和负责人,整合护理学、心理学、社会学、教育学的众多专业人士开展整合性的工作,避免失依青少年隐私的泄露和服务的重复。另一方面,社会工作还可以将那些需要特别处理的失依青少年转介到相应的专业部门和人士那里,最大限度地维护失依青少年的最佳利益。

[1]陈云凡,2008,《中国儿童福利制度之缺失:四川地震孤残儿童收养与保护政策分析》,《中国青年研究》,第12期。

[2]陈向明,2000,《质的研究方法于社会科学研究》,北京:教育科学出版社。

[3]范方、柳武妹、郑裕鸿等,2010,《震后6个月都江堰地区青少年心理问题及影响因素》,《中国临床心理学杂志》,第1期。

[4]何雪松,2007,《社会工作理论》,上海:华东理工大学出版社。

[5]刘斌志,2011,《汶川地震灾后青少年心理重建的研究综》青年探索,第2期。

[6]柳铭心、汪艳、张兴利等,2010,《异地安置汶川大地震孤儿的创伤后应激障碍评估》,《中国科学院研究生院学报》,第5期。

[7]辛玖岭、祝卓宏、王力等,2010,《汶川地震重灾区青少年创伤后应激障碍及其相关因素》,《中国临床心理学杂志》,第1期。

[8]杨雅榆,2002《震灾失依青少年的哀伤反应与因应策略过程研究》,南华大学硕士论文。

[9]张本、王学义、孙贺祥等,2000,《唐山大地震所致孤儿心理创伤后应激障碍的调查》,《中华精神科杂志》,第2期。

[10]莊小铃,叶昭幸,2000,《概念分析:哀伤》,《长庚护理》,第11期。

[11]Kemp,S.,Whittaker,J.,&Tracy,E.1997“Person-environment Practice:The Social Ecology of Enterpersonal Helping”,Aldine De Gruyter.

[12]Saleebey、D著,2004,《优势视角:社会工作实践的新模式》,李亚文、杜立婕译,上海:华东理工大学出版社。