上海市中小学生运动创伤的主要特征与对策

梁晓刚,卢 薇,杨玉娟,欧阳芳,孙 力

如何预防学校内外体育运动创伤的发生历来是体育教育工作者密切重视的问题。同类的研究大多偏重于从理论上综合分析运动创伤的原因、预防措施的选择等,但能从运动创伤发生的部位、性质及按各年级发生率等全面分析研究的报道较为少见。本文通过对上海1 078所中小学的调查,取得409例学生在体育运动中发生运动创伤的第一手材料,并通过对这些案例按年级、性别以及创伤的性质等主要特征进行分类统计并分析,试图为寻找运动创伤的原因和为制定切实可行的预防运动创伤的对策提供依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以上海市17个区的1 078所中小学校为研究对象,对其在学校体育运动创伤的主要特征方面进行分析。

1.2 研究方法

1.2..11调查法

调查法:对上海市涉及17个区1 078所中小学(1到12年级男女生)近3年(2009—2011年)来运动创伤的时间地点、发生时的活动内容、身体部位和性质等进行填表形式的登记调查,调查对象为各校体育组长或有关负责人。访谈调查:部分学校体育组负责人或相关教师,对发生运动创伤的原因和预防措施的制定开展座谈、研讨。

1.2.2 统计法

数据在Excel软件系统进行整理后使用SAS统计软件(6.12版本)进行统计分析。

2 结果与分析

对上海市17个区的1 078所中小学发放1 078份(每校1份)调查表,回收1 078份,回收率为100%。回收到提供有运动创伤的学校数为150所。对没有运动创伤的部分学校进行了访谈,以了解3年来未发生运动创伤或未提供运动创伤的原因,涉及运动创伤的有效案例总计409个,并按年级、性别以及受伤性质的归纳和统计进行分析。

2.1 各年级运动创伤发生率及其性别特征

2.1.1 年级(年龄)特征

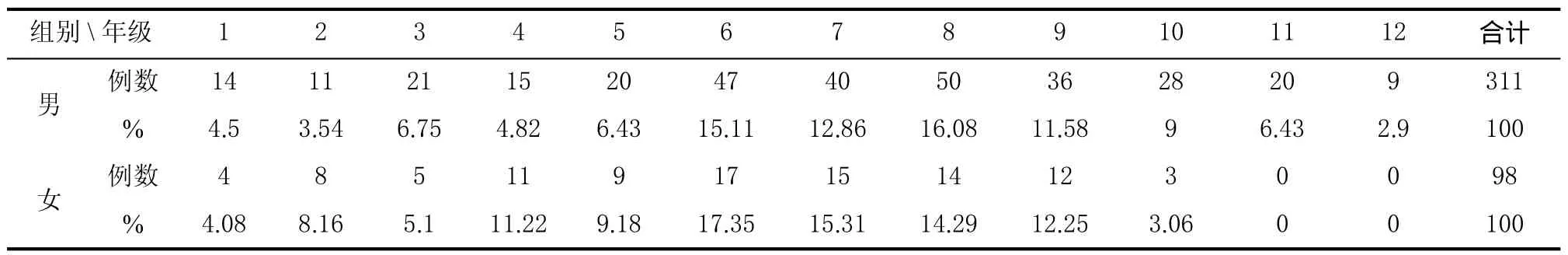

从409例运动创伤看,发生率较高的年龄阶段在6~9年级,各年级占总发生数的10%以上,分别为:15.65%,13.45%,15.65%和11.74%(表1)。看各年级运动创伤发生率高低的趋势图可以发现:总体呈现单高峰现象,即是1年级较低,后逐年上升到6和8年级的最高峰,7年级稍有下降, 8年级以后逐年下降到12年级为最低谷,可以说明运动创伤发生较多的学段主要集中在初中(6~9年级)阶段,约占总数的57%,小学(1~5年级)阶段约占28%,高中(10~12年级)阶段最低,约占15 %。观察和调研表明,小学1~3年级的教学内容中身体活动能力的活动性游戏比较多,涉及运动技术的含量很低,加之教师更注重的是学生安全问题,因此,该阶段的课堂教学管理往往更规范,体育教师在课堂中一般都能较好地控制学生的运动行为,运动创伤的发生也自然比较低;另外,1~3级(7~9岁)学生处在生长发育期,从生理机制看,“儿童少年的胸廓狭小,气道较狭窄,呼吸时的弹性阻力和气道阻力都大而呼吸肌力量又弱,所以每次呼吸的深度不及成人,肺活量较小”,加之运动能力与运动持久的意志力也较低,体育活动过程中对运动疲劳的耐受力不高,所以累了自然会要求休息,这阶段受伤的几率自然会低;另外,虽然“神经系统的兴奋过程占明显优势……”,“但兴奋容易扩散,多余的动作较多,动作不协调、不准确。由于神经元的工作能力较低,工作持续时间短,易疲劳。”“13岁以后,抑制过程加强,兴奋和抑制逐渐趋于平衡。神经元抑制过程不完善,尤其分化抑制能力差。”这阶段也正好是受伤的高峰;“14~16岁后神经系统的分化抑制能力显著提高”,之后的高中(16~18岁)阶段运动创伤的发生率也降到最低点。分析可以看到,运动创伤的发生规律与青少年生理机制的自然生长的理论有相吻合之处,值得体育教师予以关注。

表1 409例运动创伤各年级发生率统计表Table Ⅰ Injury Rates of the Different Grades in 409 cases

2.1.2 性别特征

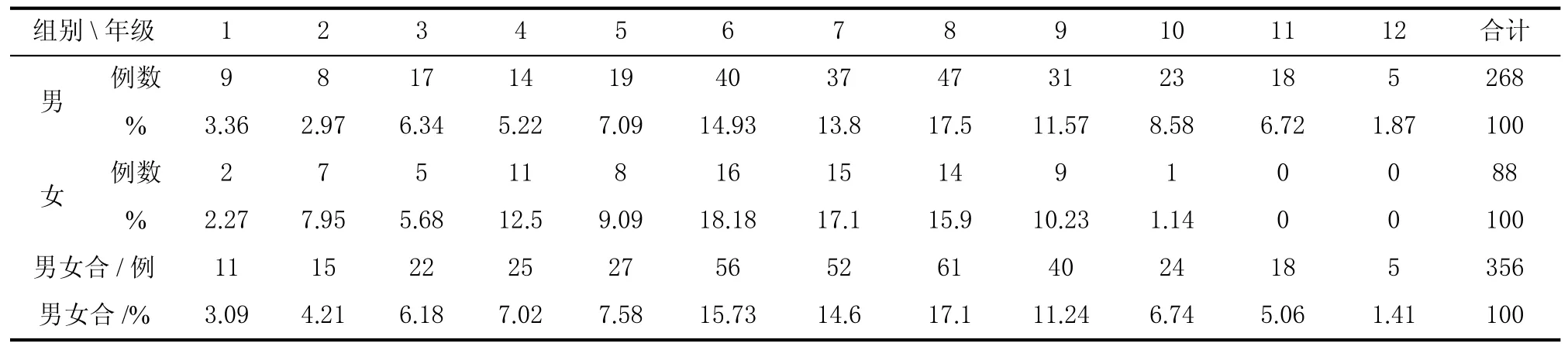

从性别看,男生发生运动损伤共311例,占总例数的76%,女生98例,占24%,在运动创伤中的发生率中显示了男生明显比女生高的性别特征,男、女生运动创伤发生率之间存在显著性差异(P<0.05)(表2)。

表2 男女生运动创伤各年级发生率统计表(N=409例)Table Ⅱ Injury Rates of the Boys and Girls of the Different Grades (N=409)

从1~12年级男女生运动创伤发生率趋势的比较看,男生在6~9各年级中,发生率均高于10%,分别为:15.11%,12.86%,16.08%和11.58%,其中在8年级达到最高峰为16.08%;女生发生率均高于10%的年级阶段分别在4、6、7、8和9年级,分别为:11.23%、17.35%、15.31%、14.29%和12.25%,其中发生率最高为6年级(达17.35%),以后逐年下降,而在11和12年级的运动创伤发生率为零(表3)。

表3 男女生运动创伤各年级发生率比较表(单位:%)Table Ⅲ Comparison between the Injury Rates of the Boys and Girls of the Different Grades (%)

按学段统计表明:男生在小学阶段(1~5年级)发生率为26.04%,初中阶段(6~9)年级为55.63%,高中阶段为18.33%;女生的3个学段发生率分别为37.73%、59.2%和3.06%。显示了女生的运动创伤发生更多的是集中在小学和初中阶段(表4),男、女生小学、初中和高中各年龄段运动创伤发生率存在显著性差异(P<0.01)。

表4 男女生各学段运动创伤发生率比较表(单位:%)Table Ⅳ Comparison between the Injury Rates of the Boys and Girls of the Different-level Schools (%)

2.2 运动创伤发生的特征

2.2.1 年级特征

在所有运动创伤各性质中的骨裂、扭挫伤和骨折3项合计的发生率较高,在409例中就有356例,其中男生268例,占约75%,女生合计88例,占约25%。在1~12年级中,男生在6~9年级(初中阶段)的各年级段中均超过了10%,在这个阶段合计发生率占57.8%,8年级时发生率为最高峰达到了17.5%;女生在4年级和6~9年级的各年级段中发生率均超过10%,其中6年级为最高峰达到18.18%,发生率最高峰的年级段较男生早出现2年(表5),但还可以发现女生在11和12年级时候运动创伤发生率均为零。

表5 骨裂、扭挫伤和骨折三项合计的各年级男女生发生例(%)趋势比较Table Ⅴ Comparison between the Injury Rates of Bone Fracture, Sprain and Contusion of the Boys and Girls of the Different Grades (%)

2.2.2 性别特征

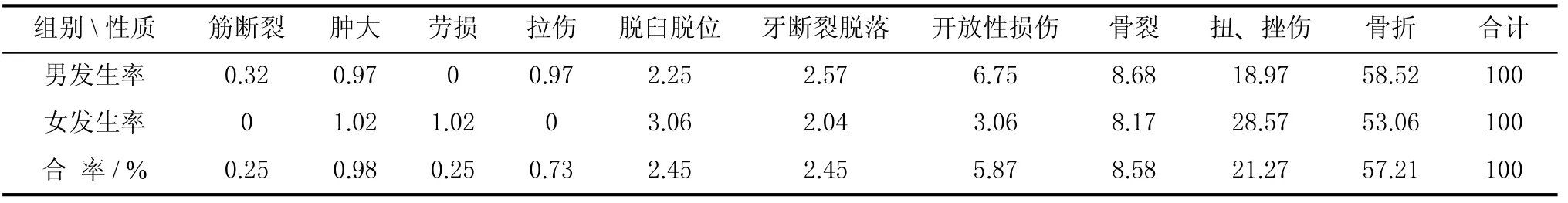

在运动创伤发生的性质中可以看出,发生率最高的是骨折占57.21%,其次为扭、挫伤占21.27%,再次是骨裂为8.68%。综合看,其它7个性质合计只有12.94%,而骨折、骨裂和扭、挫伤要占到87.06%(表6)。

男女生的运动创伤发生也基本集中在骨折,扭、挫伤和骨裂,其中男生在各种性质中占86.17%,女生在其这3个性质中合计占89.8%,可以看出,虽然女生在这3个性质上的发生率稍高于男生(表6)。

各种事故性质的男女的比较看,在牙断裂脱落、开放性损伤、骨裂、骨折等方面,男生发生率要稍高于女生,女生在扭挫伤、脱臼脱位方面稍高于男生(表6)。骨折、扭、挫伤和骨裂是最多的,主要的原因是否与教学内容、教法和学生运动素质差所致,有待进一步深入研究。

表6 男女生运动创伤各种性质发生率比较 (单位:%)Table Ⅵ Comparison between the Ocurence Rates of the Different Natures of Injuries of the Boys and Girls (%)

2.3 运动创伤的部位特征

2.3.1 运动创伤发生部位的性别特征

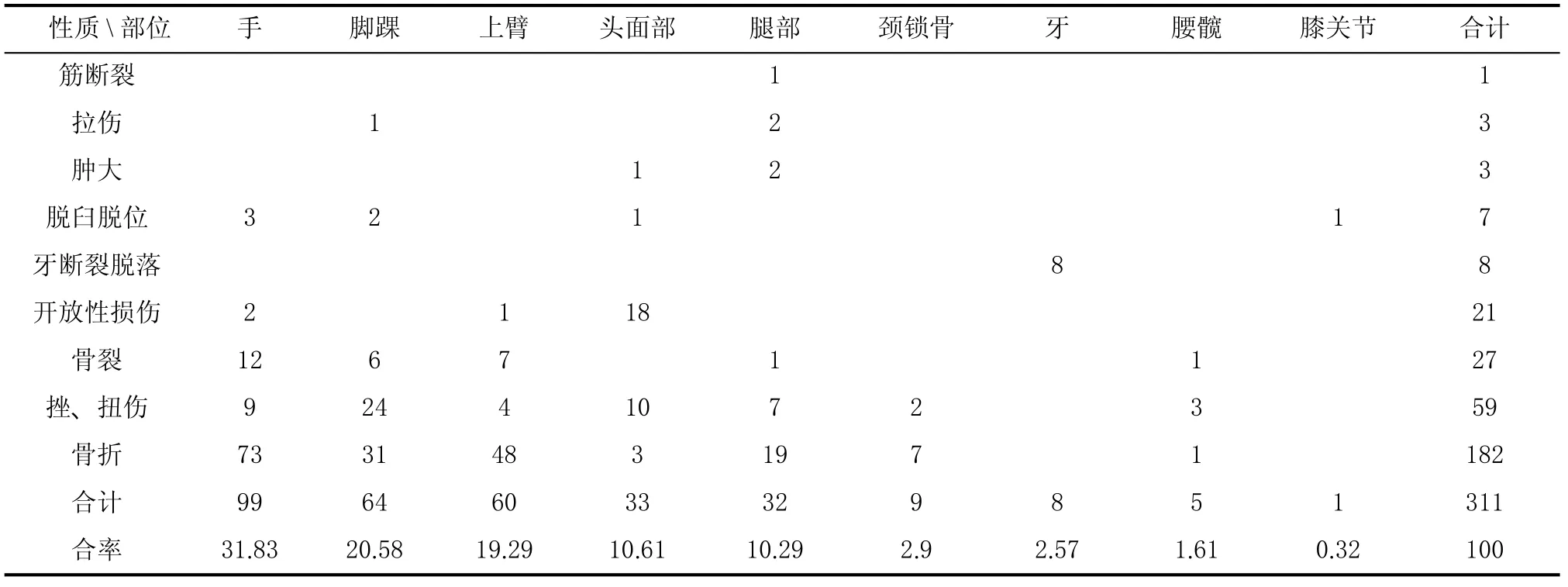

1~12年级男生的运动创伤发生的身体部位主要集中在上肢,包括手部和脚踝关节。发生率超过10%以上的部位有:手部位31.83%,脚踝部位20.58%,上臂部位19.29%,头面部位10.61%和腿部位10.29。其它如颈锁骨、牙、腰髋和膝关节部位的发生率均在3%以下(表7)。

表7 1~12年级男生运动创伤的性质身体部位与的关系统计表(单位: 例)Table Ⅶ Relations between the Natures of Injuries and the Body Parts of the Boys of 1st--12thGrades

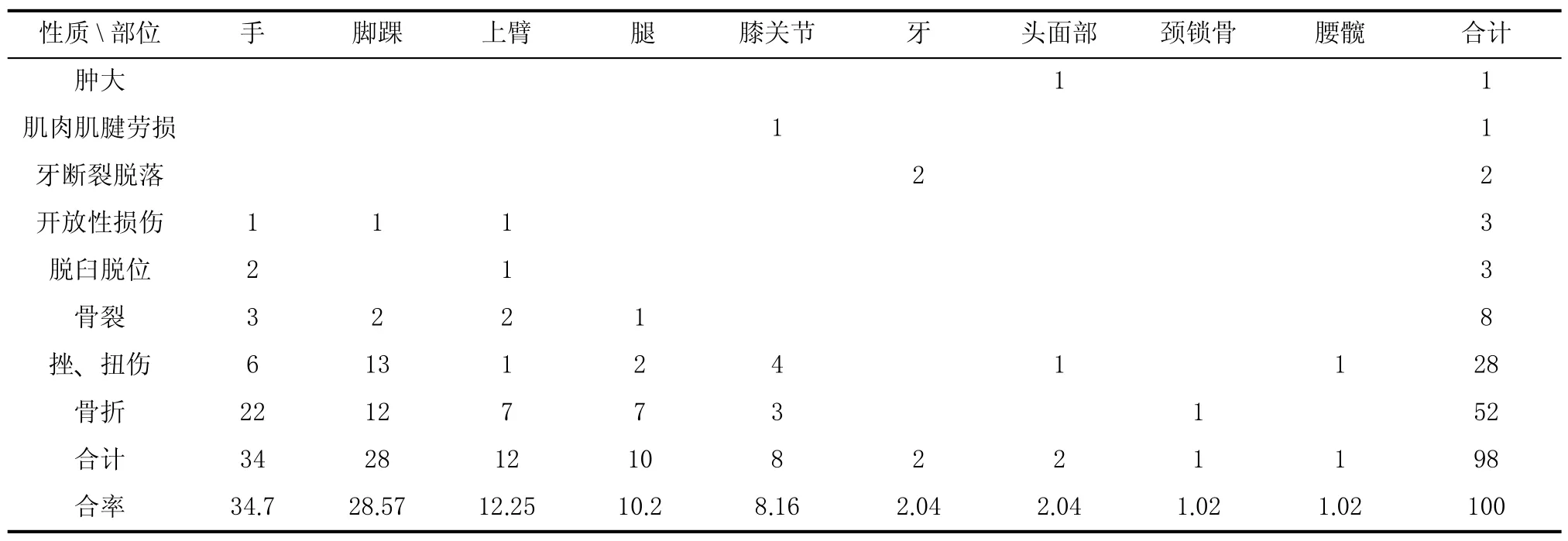

1~12年级女生的运动创伤的身体部位,主要集中在手、脚踝、上臂、腿(包括膝关节)部位,发生率分别占:34.7%、28.57%、12.25%和10.2%(8.16%)。其它如牙、头面部、颈锁骨和腰髋部位,各部位发生率约在3%以下(表8)。

表8 1~12年级女生运动创伤的身体部位与性质的关系统计表(单位: 例)Table Ⅷ Relations between the Natures of Injuries and the Body Parts of the Girls of 1st--12th Grades

男生在上臂、头面部方面发生率较女生高,而女生在手、下肢部位较男生的发生率要高(表9)。

表9 1~12年级男女生运动创伤的身体部位发生率比较表(单位:%)Table Ⅸ Comparison between the Injury Rates of the Body Parts of the Boys and Girls of 1st--12th Grades(%)

一般来说,小肌肉群的锻炼往往被忽视,即便是专业运动员也是如此,因此,大多受伤的部位主要集中在手、上臂、脚踝关节,而这些是身体活动运用频繁的部位。如何协调发展这些部位的力量、柔韧等素质,是减少受伤几率的有效措施。

2.4 预防运动创伤的对策

2.4.1 增强身体素质,提高运动能力

在体育教学各学段期间都要有一定的力量和耐力素质的安排,这些安排要按照青少年体能锻炼的方法与原则进行设计并实施。从受伤案例中看(表10),关节处受伤占有更多的比例,“当肌肉最初产生关节运动时,适当的训练可以防止肌肉产生不应出现的动作,”所以要加强关节周围小肌肉群的锻炼,以提供最佳的关节稳定性,这是预防关节处创伤的有效方法。另外,全面的素质发展是身体运动安全的基础保障。

表10 1~12年级男女生运动伤害事故的身体部位发生率比较表 (单位=%)Table Ⅹ Comparison between the Injury Acident Rates of the the Body Parts of the Boys and Girls of 1st-12th Grades (%)

2.4.2 传授正确技术,符合技术原理

“合理的动作既要符合力学规律,也要符合人体解剖学和人体生理学的规律与要求。它在形式与内容上包括动作的方向、路线、幅度、力量、速度、用力顺序、协调配合程度以及动作的效率等。”在运动过程中发挥正确技术就不容易受伤。就小学低年级来说,在一些游戏中的跑动、投掷物体、跳跃等技术的路线、方向、幅度和用力的大小等都应该有明确的技术要求,体育教师要明白一个道理:技术教学并非是指一些竞技性的运动项目,游戏中也有技术,身体素质练习手段也有技术,传授正确技术,符合技术原理,符合技术动作的自身规律,重视技术教学,受伤的几率就会减少。

2.4.3 各学段的教学,遵循渐进原则

在《上海市教育委员会关于做好学生体育伤害事故预防工作的通知》中明确指出了:“运用‘循序渐进,区别对待’的教学原则,组织适当的体育活动。”要掌握好这个原则,在教学前首先对所教学对象的身体条件(运动素质能力和健康状况)进行检测,并且进行评价,对每个学生做好针对性的学习方案,由于每个班级的学生在身体条件、运动基础等都有好中差之分,要做到循序渐进、区别对待的教学原则,还要改变当前一些教学管理的模式。

2.4.4 注意着装安全,加强指导监督

由于鞋和袜子的不合适而扭伤脚踝的时有发生。一般情况,鞋袜尺码要合适,运动时鞋带要系紧;选择袜子最好是全棉的为好,袜子能吸汗可防止汗多造成脚和鞋之间打滑。运动鞋的质量要保障,体育教师应该对上体育课的着装提出要求,教会他们选择服装和鞋袜,对低年级学生可以给孩子家长提供各种品牌供他们去选择。最好的办法是制定一本体育学习与锻炼安全手册,其中包括的内容如上体育课或课外活动时的着装要求;运动前的准备活动要求;课外(校外)活动的安全要求;运动创伤的各种处理办法;安全运动的着装选择;野外运动的注意事项等等。安全手册的出现会让学生和家长都引起重视,以保障学生在非教师视线下的指导和监督。

3 结论

3.1中小学生运动创伤男生占76%,8年级达到最高峰;女生占24%,6年级达到最高峰;女生的运动创伤发生率高峰较男生早2年出现;发生率较多的学段主要集中在初中阶段,高中阶段最少。但女生在11和12年级阶段的运动创伤发生率为零。

3.2从受伤的性质特征看,基本集中在骨折(骨裂)、扭挫伤,,女生和男生都达到约90%的高发生率。

3.3从受伤的部位看,男女生主要都集中在上、下肢为多。

3.4从运动创伤发生的原因看,与教学内容的技术性太强、教法问题和学生运动素质差有关。

3.5采取全面提高学生身体素质,并以发展一般性力量和耐力素质为核心,在技术教学、课堂组织以及纪律安全教育方面可以预防运动创伤。

[1] 曾庆欣.国外学校体育伤害的防范处理对我国的启示[J].河北师范大学学报:教育科学版,2011.(08):53-56

[2] 王皓东,晏子翔.探讨中日学校体育伤害事故的处理对策[J].搏击武术科学,2011.(04):121-124

[3] 张彬,姚君娟.有效防控小学一年级体育课上伤害事故的几点策略[J].运动Sport,,2011(09):120,143

[4] 邓树勋,王健,乔德才.运动生理学[M],高等教育出版社,2005.(07): 438、441

[5] 周丽英.体育锻炼中学生运动损伤的预防措施[J].教学与管理,2011.(06):118-119

[6] 吴伯乐,王琳. 中学体育运动伤害事故发生的原因及预防措施[J].山西体育科技,2010.(04):52-54

[7] 尚志强.学校体育教学中运动伤害事故的原因与预防措施[J].浙江传媒学院学报,2010.(3):93-95

[8] 詹莲芬,肖梅.体育运动中的伤害事故成因及对策分析[J].课程教材教学研究,2010(5):65-66

[9] 王安利,运动医学双语教程[M].北京体育大学出版社,2003.05(第1版):143、145

[10] 刘建国.田径[M].高等教育出版社,2009.06:25

[11] 上海市教育委员会.关于做好学生体育伤害事故预防工作的通知.(沪教委体〔2004〕50号)