跨国公司在华研发投资对我国技术进步的溢出效应:基于东、中、西部吸收能力的实证研究

刘晓宁,曲 伟

(1.山东大学 经济学院,山东 济南250100;2.山东社会科学院,山东 济南250002 3.山东青年政治学院,山东济南250014)

一、引 言

金融危机爆发后,各国政府均将研发创新作为缓解危机的重要措施,跨国公司也试图通过海外研发投资来拓展新市场,获得持续的竞争优势,因此纷纷加大其研发转移的力度,广泛实施技术开发全球化战略。在这种形势下,中国等受危机影响相对较小的发展中国家就成为跨国公司设立海外研发机构的理想目的地。据商务部统计,截至2011年底,跨国公司在中国设立的各类研发机构已超过1200家。跨国公司在华从事R&D及其投资规模的不断扩大,对于促进我国产业结构升级,增强技术创新和人力资源开发能力以及提高我国科技水平等,无疑具有着积极的作用。然而,这些作用发挥的程度如何、效果优劣,关键取决于跨国公司在华研发机构是否能产生足够的技术“溢出效应”。甚至有些学者认为,跨国公司在全球范围内凭借其更大规模经济、更低单位成本和更高技术、设备等优势,会弱化本土企业创新的动机和能力,造成严重的技术依赖,对内资部门产生“挤出”而非“溢出”效应。实际上,跨国公司在华研发投资到底能否促进我国的技术进步很大程度上取决于我国自身的技术吸收能力。本文正是以吸收能力为着眼点,选用2003-2008年中国大陆29省的面板数据对研发外资的技术溢出效应进行实证检验,通过东、中、西部不同吸收能力的比较提出相应的对策建议。

二、文献回顾

自上世纪80年代,国外学者开始探讨跨国公司R&D转移对发展中东道国技术进步的影响效应,研究认为,东道国科技机构和企业通过与跨国公司R&D机构的合作,其科技水平和创新能力会得到很大提升(Pearce,1989)[1]。之后,众多学者逐渐意识到跨国公司海外研发投资的两面性。Duning(1994)[2]总结了看待跨国公司海外研发对发展中东道国影响的两种观点:一种认为外商研发投资对东道国是有利的,能够为东道国带来先进技术和管理经验,进一步带来竞争意识的增强、人力资源的培育、创新体系开放性的提升等“溢出效应”;另一种认为R&D外资其实不会给东道国带来利益,但是却占用了东道国有限的研发资源,同时还造成人才外流,使稀缺资源从更有用的领域分流出去,造成“挤出效应”。

我国也有不少学者对跨国公司在华R&D投资对本土技术进步的影响进行了研究,结论与上述基本一致,即跨国公司在中国的研发投资有“双刃剑”的作用,既有正面影响(隆国强,2004[3];王志乐,2009[4]),同时又不可避免地带来许多挑战和一些负面影响(蒋殿春,2004[5];王春法,2004[6])。这些研究大多数是定性分析,只有少数学者运用我国样本数据进行了实证检验。其中,李蕊(2004)[7]选用1997-2001年样本数据对在华研发外资与我国工业行业的关系进行了实证检验,结果表明各行业的增长能够构成研发外资的格兰杰原因,而研发外资无法构成行业增长的原因。刘辉群(2007)[8]就研发外资对我国国家创新系统的影响进行了实证检验,发现研发外资显著地促进了创新系统中的知识流动能力和技术创新环境,但对知识创造、技术创新的作用不显著。李晓娣(2010)[9]通过构建双对数线性知识生产函数模型,从研发投入和产出的角度,实证研究了跨国公司在华研发投资与区域创新能力的关系。盛垒(2010)[10]利用1998-2006年中国30个省区的面板数据考察了跨国公司R&D投资对中国省区的溢出效应及其区域差异,结果显示:跨国公司R&D投资对中国技术效率提升有着显著的溢出效应,并且这种溢出效应明显呈现出地区差异性的特点。但是,还鲜有学者从技术吸收能力的角度对跨国公司在华研发投资的溢出效应进行专门研究。

Cohen & Levinthal(1989)[11]最早提出了“吸收能力”的概念,并且认为企业研发对技术进步的影响表现在直接和间接两个方面:一是研发成果直接促进了技术进步,二是研发投入间接提升了企业对外来技术的消化吸收能力。此后,众多学者尝试从东道国吸收能力的角度来探讨FDI技术溢出效果的差异。本文就借鉴FDI领域的相关研究成果,尝试性地将其运用到对跨国公司研发投资技术溢出效应的研究,通过选取技术吸收能力的度量指标,实证考察不同经济区域的技术吸收能力对跨国公司研发投资技术外溢效果的影响,并进而提出相关政策建议。

三、模型构建与数据来源

(一)模型构建

影响技术吸收能力的主要因素包括人力资本、基础设施、经济开放度、国内研发、金融环境和知识产权保护等。根据跨国公司在华研发投资技术溢出的特点,笔者认为人力资本和经济开放度是其中最重要的影响因素,因此选取这两个指标来度量不同经济区域的技术吸收能力。人力资本是知识的重要载体之一,被认为是影响外资R&D技术外溢效应的关键因素(Xu,2000[12]);而东道国经济环境的开放程度也会对溢出效应的实现产生显著影响(Moran,1998[13];Barrios and Strobl,2002[14])。借鉴 Coe & Helpman(1995)[15]的国际R&D溢出模型和赖明勇(2005)[16]等相关研究的成果,本文建立以下3个模型:

考察人力资本、国内外研发对全要素生产率影响的模型

考察以人力资本度量的吸收能力的模型,引入交互项

考察以经济开放度度量的吸收能力的模型,引入交互项

其中 TFPit、Hit、OPENit、FRDit和 DRDit分别代表第 i省(自治区、直辖市)第t年的全要素生产率、人力资本、经济开放度、跨国公司研发投资以及国内研发投入,同时对各变量进行了自然对数变换,这种变换不会影响原变量之间的关系,还可以使其趋势线性化并消除异方差。

(二)变量测度与数据来源

1、各省全要素生产率的测算

在考察FDI技术外溢效果的文献中,常用的被解释变量包括经济增长率和全要素生产率。本文主要考察跨国公司研发投资对我国技术进步的溢出效应,因此采用全要素生产率作为被解释变量。目前,全要素生产率的估算有参数分析法和非参数分析法两种,非参数分析法又包括数据包络分析(DEA)和随机边界分析(SFA)。相对来说,非参数分析法不要求确定具体的生产函数,并且对样本容量的要求较小,可以有效降低生产函数的设定偏误带来的分析偏差。因此,本文就采用非参数分析法中的DEA方法来测度生产率。另外,本文还试图以一个纯粹的技术进步增长而非笼统的TFP增长来考察跨国公司研发投资的技术进步效应,而DEA方法正好满足这一需要。因为DEA方法能够将TFP变化(TFPCH)分解为技术效率变化(EFFCH)和“纯粹”技术进步变化(TECCH),并且TFPCH=EFFCH*TECCH。

DEA方法的基本思想是通过与前沿技术水平的对比来确定经济的效率或技术水平。本文采用基于DEA模型的Malmquist生产率指数测度全国以及分区域的生产率变动情况,把每个地区视为一个生产决策单位,分别对各省的全要素生产率指数(TFPCH)、技术进步指数(TECCH)和技术效率指数(EFFCH)进行测算。下面就根据DEA分析对投入产出指标的基本要求以及各项数据的可获取性,综合地进行变量选取,数据均来自历年《中国统计年鉴》。

(1)劳动投入。劳动投入的精确度量应该选用标准强度的劳动时间数据,但是限于统计资料的可获得性,国内学者大多以劳动力人数来代替,因此本文也采用各省的年末就业人员数来衡量。

(2)资本投入。我国目前没有资本存量的统计数据,需要运用永续盘存法进行计算。但是,由于计算中的两个关键问题:初始资本存量和年度折旧率(5% -10%不等)的选择缺少权威的判断,导致计算结果偏差较大。易纲等(2003)[17]的研究也表明,资本存量指标将闲置的资本也统计在内,并且新旧资本同等看待,这会低估新资本投入对产出的贡献。因此,一些学者提出用全社会固定资产投资总额来表示资本投入指标,本文就采用这种相对简化的度量方法。

(3)产出指标。国内学者一般采用国内生产总值作为衡量产出量的指标,本文同样如此,并且各省的GDP均折算为以2003年基期价格计算的实际值。

2、自变量的测度与数据来源

(1)跨国公司研发投资

国内目前还没有把研发投资作为独立的国际直接投资的统计资料,在华外资企业包括独立研发机构的研发投资都以公司内部的研发经费支出形式统计。在无法获得完整的跨国公司研发直接投资数据的情况下,本文选用各省规模以上外资工业企业(三资)R&D经费来替代,相应的选用内资企业R&D经费支出数据来替代国内企业研发投资,均折算成2003年不变价格的历年实际研发支出。鉴于数据的可获性以及统计口径的一致性,选取2003~2008年中国大陆各省份的面板数据。剔除数据资料不完整的西藏、新疆两省区,本文的面板数据包括了中国大陆29个省(市、自治区)在2003~2008年期间的样本数据,数据来自历年《中国科技统计年鉴》①《中国科技统计年鉴》中关于三资企业R&D经费支出的统计从2003年开始,到2008年截止。。

(2)人力资本

人力资本是一个关于劳动者质量的指标,长期以来都没有一个权威的衡量方法。现有文献中主要涉及三种衡量方法:未来收益法、累计成本法和教育存量法。由于数据的可获取性问题,很多学者采用 Barro&Lee(2001)[18]提出的劳动力平均受教育年限指标,本文也采用这一指标②计算公式为:小学比重×6+初中比重×9+高中比重×12+大专及以上学历比重×16。,数据来自历年《中国劳动统计年鉴》。

(3)经济开放度

经济开放度指标的选择也很有争议。到目前为止使用较多的经济开放度指标有贸易依存度、平均关税率、非关税壁垒、贸易数量限制、集成关税率等。国内学者包群等(2003)[19]将测度经济开放度的方法分为指标体系法和模型构建法,同时运用五种开放度指标测算了经济开放度对中国经济增长的影响,研究发现贸易依存度能较好地反映中国经济增长的变化,因此本文借鉴包群等(2003)的研究结果,采用贸易依存度(进出口贸易总额与GDP的比值)作为经济开放度的代理指标。

四、实证结果及分析

(一)各省全要素生产率指数及其分解

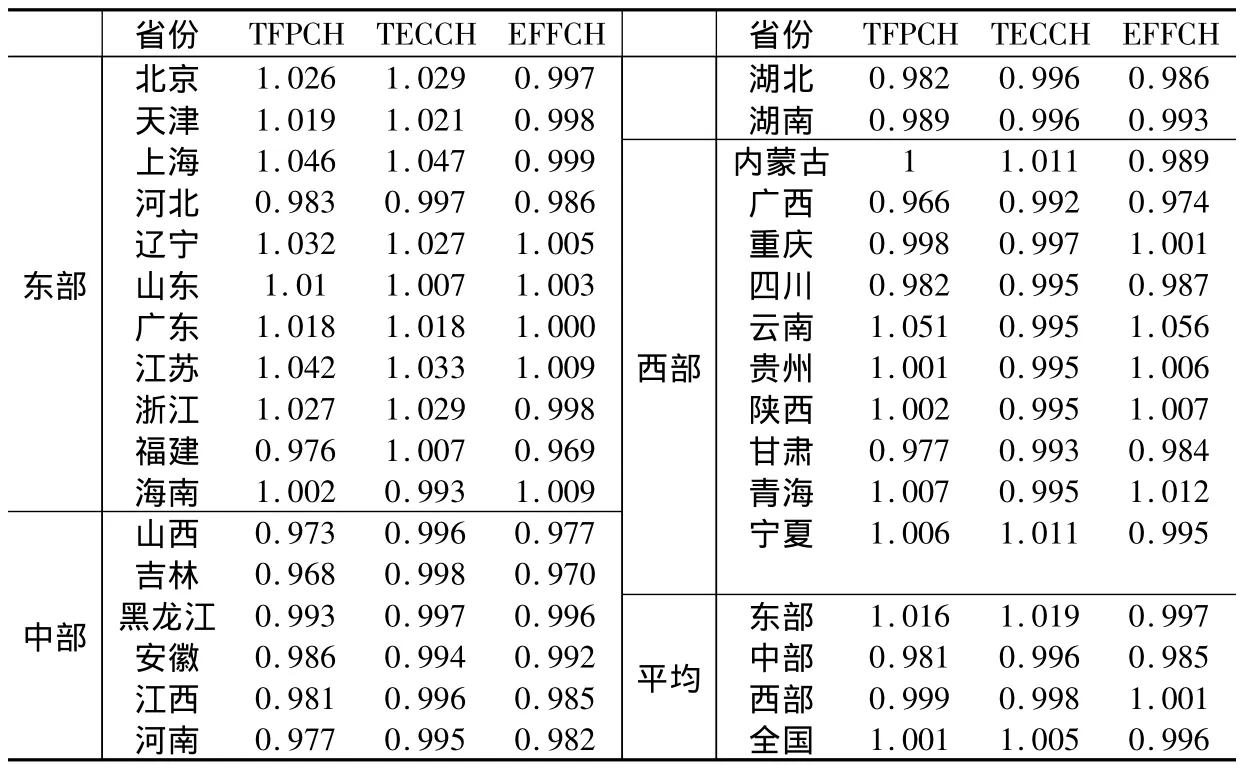

运用DEAP2.1软件,计算得出2003-2008年我国大陆29省平均的全要素生产率指数、技术进步指数和技术效率指数(表1)。全要素生产率方面,东部地区的生产率增长1.6%,中、西部地区的生产率分别下降1.9%和0.1%;技术进步方面,东部技术进步1.8%,而中、西部分别出现0.4%和0.2%的技术退步;技术效率方面,西部平均增长0.1%,东、中部地区分别出现0.3%和1.5%的下降。进一步对比可以看出,东部地区的生产率增长主要来自技术进步,西部地区由于技术退步和效率提高的相反作用使生产率基本保持不变,中部地区则由于技术退步和效率下降的双重负面影响使其生产率下降。从全国整体情况看,2003-2008年间所有省市的全要素生产率平均增长了0.1%,技术进步增长率为0.5%,而技术效率出现了0.4%的负增长。这一结果表明:当前我国的全要素生产率增长主要是由技术进步带动实现的;全国整体技术效率低下,表明我国的经济发展亟需提升资源利用效率,加快转变经济发展方式。

在后面作为被解释变量进行回归分析时,需要根据Malmquist生产率指数计算历年各省的TFP。将基期(2003年)TFP设定为1,第t年的TFP等于第t-1年的TFP乘以第t年的Malmquist指数。TECCH和EFFCH的计算方法同TFP一样。

表1 2003-2008年各省平均生产率指数及其分解

(二)跨国公司研发投资溢出效应的实证结果

1、全国样本实证结果及分析

运用EVIEWS6.0软件,分别对模型1、2和3进行回归。其中,除了将全要素生产率指数TFP作为被解释变量外,还分别将技术进步指数TEC和技术效率指数EFF作为被解释变量进行回归,以进一步考察外商研发投资的溢出通过何种传导机制影响各省份全要素生产率的变动。

在进行回归分析之前,首先要对面板数据进行单位根检验,以避免伪回归,确保估计结果的有效性。对面板数据进行单位根检验一般采用相同根单位根的LLC和不同根单位根的IPS 两种方法,Harris& Tzavalis(1999)[20]的研究表明:当样本数据的时间跨度较小时(本文时间跨度为6年),LLC法的检验结果不可靠,因此本文只进行IPS单位根检验。结果显示,在至少5%的显著性水平下,大多数变量的水平序列是非平稳的,而它们的一阶差分都是平稳的。因此,可以采用协整分析方法来确定各变量之间的长期稳定关系。运用Johansen协整检验的Fisher方法进行检验,发现变量之间均在至少5%的显著性水平上存在面板协整关系,可以直接进行回归。

面板数据模型的选择通常有三种形式:混合估计模型、固定效应模型和随机效应模型。本文首先进行F检验来判断选用混合估计模型还是固定效应模型,然后进行Hausman检验确定选择随机效应模型还是固定效应模型。根据F检验的结果,拒绝可以接受混合回归的原假设,选择固定效应模型;根据Hausman检验的结果,拒绝应建立随机效应模型的原假设,选择固定效应模型(鉴于篇幅问题,检验结果省略)。分别将TFPCH、EFFCH和TECCH作为被解释变量进行回归,结果如表2所示。

表2 全国样本的实证分析结果

表2中各模型经过调整的R2均在0.8以上,表明各模型的拟合优度较好。模型1以LnTFP为解释变量的分析结果表明,人力资本、在华跨国公司研发投资和国内研发投入是我国全要素生产率提高的重要影响因素。其中,LnH系数为0.196且在10%的显著性水平上显著,表明平均受教育年限若增加1%,则全要素生产率提高0.196%。LnFRD系数为0.126且在5%的显著性水平上显著,表明跨国公司研发投资存在技术溢出效应,跨国研发投资每增加1%,全要素生产率提高0.126%;LnDRD的系数为0.133且在5%的显著性水平上显著,表明内资企业R&D经费支出每增加1%,全要素生产率提高0.133%。

综合以LnTFP、LnTEC和LnEFF分别为解释变量的模型1的分析结果,可以看出:人力资本、在华研发外资对国内技术进步、技术效率和全要素生产率均表现出显著的正面影响,这与我们的预期一致。国内研发投入对我国技术进步和生产率提升有显著的正面影响,但对技术效率表现出负面作用。可能的解释是:本文以内资企业的R&D经费支出来表示国内企业研发投入,而内资企业特别是大中型企业更愿意将资金投入到新技术的开发上面,从而带动技术进步;但是这些新技术的产业化程度相对较低,并且与当前的劳动力技能水平不相匹配,影响了技术效率的提升。

与模型1相比,模型2和3分别考察了以人力资本和经济开放度为度量指标的我国技术吸收能力。表2的回归结果显示,在考虑了我国的技术吸收能力之后,跨国公司研发投资的溢出效应由模型1中LnFRD的系数0.126降为模型2中LnH*LnFRD的系数0.076和模型3中LnOPEN*LnFRD的系数0.101。这说明:吸收能力对跨国公司R&D投资的技术溢出效果影响显著,并且从全国来看,以人力资本度量的吸收能力要低于以经济开放度度量的吸收能力。可能的原因是:目前我国的人力资本素质与R&D投资来源国相对差距较大,人力资本投资表现出相对不足,制约了对研发外资技术溢出的吸收。

同时,比较模型1、2、3的回归结果还可以发现,单独的H变量回归系数从0.196 降为 0.145 和 0.167,这也吻合已有文献的结论:作为技术进步的载体,人力资本往往是与其他经济因素共同结合产生作用的。

2、分区域实证结果及分析

为了比较不同经济区域对跨国公司研发投资的吸收能力,将样本数据分为东部、中部和西部三个区域,将LnTFP作为解释变量分别进行回归。回归结果见表3。

表3 东、中、西部实证分析结果

(1)人力资本。东部和中部地区人力资本投资与全要素生产率之间均存在显著的正相关性,其中东部地区人力资本对全要素生产率的促进作用高于中部地区,而西部地区的人力资本系数不显著。很多文献(何洁,2000[21];薄文广,2005[22])探讨了人力资本门槛对国际R&D溢出的影响,认为只有地区人力资本发展到一定水平后,溢出才会发生显著跳跃。本文的结论与这些研究保持一致。通过对样本数据的计算可知,2003-2008年间,我国东部地区人力资本平均受教育年限均值为8.751,中部地区为 8.214,西部地区仅为 7.428。对于西部地区来说,其人力资本水平可能没有达到促进研发外资技术溢出的最低门槛水平。

(2)跨国公司研发投资。外资研发对不同区域的全要素生产率贡献呈现明显差异,对东部地区全要素生产率的促进作用(0.139)要高于中、西部地区(0.117、0.096)。一方面,这一差异可能与不同区域的引资历史及占当地经济的比重有关。Zhou等(2002)[23]的研究表明:引资历史越长,占当地经济比重越大,当地就越容易从外资那里学习与模仿先进技术与管理经验。另一方面,不同区域跨国公司研发投资的类型不同,东部地区更多为创新型和基础型研发投资,而中、西部地区以适用性、专用性研发投资为主,关键核心技术的研发较少。

(3)国内研发投入。东部地区国内研发投入的系数显著为正,而中、西部地区国内研发投入的系数为正但不显著,这可能是由于本文采用内资企业R&D经费支出表示国内研发投入,但目前中部和西部地区的生产率提高更多来自于政府对研发的财政投入,而不是企业自主投入的研发活动。

(4)技术吸收能力。比较不同区域技术吸收能力对全要素生产率的促进作用,可以发现:东部地区以经济开放度为关键要素衡量的技术吸收能力(0.113)显著高于以人力资本为关键要素衡量的技术吸收能力(0.091)。与其相反,中、西部地区以人力资本衡量的技术吸收能力显著高于以经济开放度衡量的技术吸收能力。这一结果表明:东部地区以人力资本度量的技术吸收能力与以经济开放度度量的技术吸收能力相比表现出相对落后。虽然东部地区人力资本的绝对数量高于全国平均水平,但人力资本积累速度不够,相对于其他适配性要素而言出现了相对滞后。相对的,尽管中、西部地区人力资本存在低于溢出门槛值的问题,但以人力资本度量的技术吸收能力与以经济开放度度量的技术吸收能力相比较而言,中、西部地区对跨国公司研发投资技术外溢的吸收更加受到经济开放度低的制约。

[1]Pearce R.D.The Internationalisation of research and development by multinational enterprise.London:the Macmillan Press Ltd.1989.

[2]Dunning J.H.Multinational Enterprises and the Globalization of Innovatory Capacity,Research Policy,Vol.23,1994.

[3]隆国强:《最大限度发挥溢出效应—吸引跨国公司研发机构的战略意义与政策取向》,《国际贸易》,2004年第12期。

[4]王志乐:《跨国公司在中国经济发展中的影响和作用》,《国际经济合作》,2009年第3期。

[5]蒋殿春:《跨国公司对我国企业研发能力的影响:一个模型分析》,《南开经济研究》,2004年第4期。

[6]王春法:《FDI与内生技术能力培育》,《国际经济评论》,2004年第2期。

[7]李蕊:《跨国公司在华研发投资解析—对其现状、趋势及与中国工业增长之间关系的实证分析》,《财贸经济》,2004年第12期。

[8]刘辉群,白玲:《跨国公司研发投资对我国国家创新体系的影响》,《中国软科学》,2007年第1期。

[9]李晓娣,赵健:《跨国公司在华R&D投资对区域创新能力影响的实证研究》,《科学学与科学技术管理》,2010年第9期。

[10]盛垒:《跨国公司在华R&D投资的溢出效应研究—基于随机前沿分析方法的检验》,《世界经济研究》,2010年第6期。

[11]Wesley M.Cohen,Daniel A.Levinthal.Absorptive capacity:A new perspective on learning and innovation.Administrative Science Quarterly,1990,35(1):128-152.

[12]Xu B.Multinational Enterprises,Technology Diffusion and Host Country Productivity Growth.Journal of Development Economics,2000,62,477-493.

[13]Moran,T.H.Foreign Direct Investment and Development,The new policy agenda for developing countries and economies in transition,Institute for International Economics,Washington,DC.1998.

[14]Barrios.S.and E.Strobl.Foreign Direct Investment and Productivity Spillovers:Evidence from the Spanish Experince.Weltwirtschaftliches Archiv,2002,138,459 -481.

[15]David T.Coe,Elhanan Helpman.International R&D Spillovers.European Economics Review,1995(5):859-887.

[16]赖明勇,包群,彭水军:《外商直接投资与技术外溢:基于吸收能力的研究》,《经济研究》,2005年第8期。

[17]易纲,樊纲,李岩:《关于中国经济增长与全要素生产率的理论》,《经济研究》,2003年第8期。

[18]Barro,R.J.and J.W.Lee.International Data on Educational Attainment:Updates and Implications,Oxford Economic Papers,2001,541-563.

[19]包群,许和连,赖明勇:《贸易开放度与经济增长:理论、模型及实证》,《世界经济》,2003年第2期。

[20]Harris,R.D.F.,and E.Tzavalis.Inference for unit roots in dynamic panels where the time dimension is fixed.Journal of Econometrics,1999,91,201 -226.

[21]何洁:《外国直接投资对中国工业部门外溢效应的进一步精确量化》,《世界经济》,2000年第12期。

[22]薄文广:《外国直接投资对于中国技术创新作用的影响分析》,《中国软科学》,2005年第11期。

[23]Zhou Dong sheng,Li Shao min,David K.Tse.The Impact of FDI on the Productivity of Domestic firms:the Case of China.International Business Review,2002,11(4),465 -484.