改革开放以来《人民日报》对乡村教师形象建构的研究

文 鲍坤子

本研究运用内容分析等研究方法,选取《人民日报》改革开放以来对乡村教师的报道,分析其报道基调、报道框架及媒体议题,以期完善乡村教师的报道框架,呈现更为真实的乡村教师形象,更好地认识这一群体。研究发现,《人民日报》对乡村教师的报道议程受到政府议程的极大影响,且常用政策倾斜架构报道,有典型化和标签化现象。

问题的提出

改革开放以来,党和政府始终十分注重对乡村教师政策的制定、调整和完善工作,不断促进乡村教师队伍的健康发展,我国乡村教育事业取得了巨大的发展和进步。乡村教师是整个乡村学校教育教学活动的主要承载者,对新农村建设起着重要作用。在大众对教师形象认识的形成中,媒体发挥着重要作用。新闻中的人物形象在受制于社会事实的同时,也可能暗含媒介对其的建构。

《人民日报》是中共中央机关报,是中国最具权威性、最有影响力的全国性报纸,及时准确地宣传中央精神和政府政策,对各行各业有指导意义。研究改革开放以来《人民日报》对乡村教师形象的建构,可以结合党和国家的方针政策来分析其对乡村教师的报道框架。

本研究的主要目的为分析《人民日报》改革开放以来构建了怎样的乡村教师形象,并对这一问题进行历时性研究,选取《人民日报》1978-2012年的新闻报道,利用《人民日报》图文全文数据库进行检索,采取内容分析和个案分析相结合、定量研究和定性研究相结合的研究方法,分析《人民日报》对乡村教师的报道呈现了怎样的报道基调、报道框架及媒体议题。

研究设计

1.关键词界定

1.1 乡村教师

根据工具书和相关研究文献,乡村又称“农村”,是区别于城镇的居民点总称。因此,本文把“乡村教师”和“农村教师”视为同一个概念,并进行以下限定:(1)所在任课地点的行政区划:乡、行政村、自然村;(2)教师类型:公办、民办、代课、自助办学;(3)教育阶段:中小学。

1.2 改革开放以来

1978年十一届三中全会召开,被认为是我国实行改革开放的起点。加强农村教师队伍建设从当时开始成为农村教育政策的重要议题。本文将“改革开放以来”的时间段界定为从1978-2012年结束。在研究中,将1978-2012年的34年按照农村教师政策的四个时期分为四个阶段,即政策调整期(1978-1984年)、启动改革期(1985-1992年)、深化改革期(1993-2002年)和教育均衡发展背景下的农村教师政策(2003年至今)。

1.3.人民日报

选取1978-2012《人民日报》的纸质版,不包括海外版。

1.4 形象

指乡村教师在《人民日报》的报道中被再现出来的形象,即《人民日报》的报道中对乡村教师的总体印象和评价。

2.样本收集

《人民日报》图文全文数据库收录了1946年至今该报所发表的全部文章和图片,检索数据库中1978年1月1日至2012年12月31日三十五年间含有“乡村教师”或“农村教师”的关键词的报道,经过人工分析,去掉与乡村教师报道主题相关性低的文章,最后确定样本数为157篇。

3.确定分析类目

3.1 报道数量

报道篇数的编码记录。如出现1篇记1,2篇记2,如此类推。

3.2 体裁种类

包括消息、通讯、人物专访、评论、图片报道和其他。

3.3 涉及机构及人物

报道中涉及的机构性质和人物身份。包括党政机关及领导干部、社会团体、企业、专家学者和一般民众。党政机关及领导干部指党和政府、民主党派、人民团体及相关领导;社会团体指学校、医院、研究机构、慈善基金会、文艺团体、志愿者组织等;专家学者指在某一领域有突出成绩、研究成果的人;一般民众指普通社会大众,包括学生、社会劳动者、建设者和社会弱势群体等。

3.4 报道倾向

报道所体现的立场。包括正面报道(关怀、鼓励、呼吁等)、负面报道(批评、否定、丑化、恐吓等)、中性报道(仅告知事实,立场客观)。

3.5 报道议题

报道的内容主题分为典型报道(出现一个或多个典型人物,叙述事迹树立典型)、品质优秀(赞扬乡村教师个人或群体的优秀品质,如奉献、专心教学、不计名利等)、物质条件困难(工作环境艰苦、待遇差、住房难、经济负担重等)、素质偏低(文化水平低、教学水平差等)、健康状况差(心理或生理健康问题突出)、工资拖欠(挪用或挤占乡村教师工资导致工资拖欠)、师资紧缺与流失(教师老龄化、人数不足、乡村教师往城市挤等)、缺乏社会关注、政策倾斜(国家重视、拨款、提高待遇等)、援助(提供保障性住房、培训、支教等)、办学水平提高(乡村学校入学人数增加、退学人数减少、升学率上升、教学设备改善等)等11项。因为以上类目在同一篇报道中可能出现不止一个,所以一篇报道可包含多个议题。

本研究所有样本由1名编码员完成编码,为保证编码员内在信度,10%样本(15篇文章)被随机选出,同一编码员在不同时间对其进行二次编码,测试后计算得编码员内在信度为0.93。

样本数据

1.报道数量

表1 《人民日报》1978—2012年乡村教师报道数量统计

表2 《人民日报》1978—2012年乡村教师报道体裁种类统计

表3 《人民日报》1978—2012年乡村教师报道涉及机构及人物统计

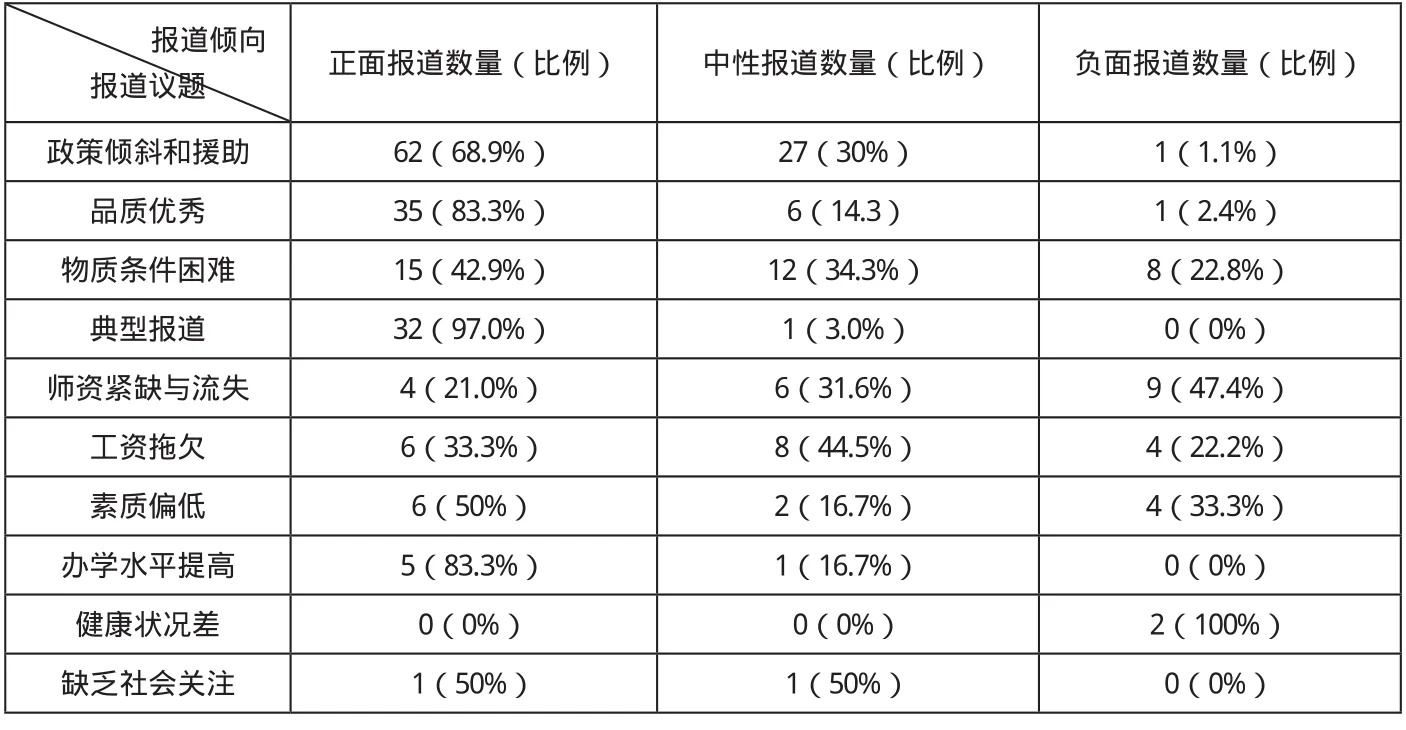

表4 《人民日报》1978—2012年乡村教师报道的倾向和议题

可以看出,报道呈递趋势且近年来增幅变大。原因大致有二:第一,随着改革开放的不断深入,城乡二元制的弊端逐渐显露,党和国家对乡村教育和乡村教师重视程度增加,《人民日报》报道乡村教师的次数也随之增加;第二,《人民日报》除周末外,从最初的每期8版逐步扩充到如今的每期24版,版面容量不断增加,报道篇数增加也在情理之中。

2.体裁种类

可以看出:第一,消息在所有报道体裁中占主导地位。因为消息是最经常、最大量运用的报道体裁。第二,评论从无到有。评论具有较强的舆论导向作用,被视为新闻媒体的旗帜,因此《人民日报》关于乡村教师的评论可以直接表现报社的观点,进而可以反映出党和国家对于乡村教师的观点。评论增多,说明党和国家有愈加重视乡村教师群体的趋势。

3.涉及机构及人物

如图所示,党政机关及领导干部出现的次数一直在增加,且为报道中涉及最多的项目,说明报道中经常涉及党政机关及领导干部的行动和言论,是新闻报道的主要来源。而一般民众及其他机构和人物的出现和增加趋势则说明《人民日报》更加注重表现普通民众的现状,通过他们表现乡村教师群体。

4.报道倾向和报道议题

可以看出,正面报道居于主导地位,其次是中性报道,负面报道则相对较少。整体而言,《人民日报》对乡村教师形象的建构还是比较正面的,很多报道宣传了党和国家对于乡村教师的政策扶持。报道议题多,说明《人民日报》对乡村教师的关注点多元化,但各议题分布比例不均衡,《人民日报》偏好再现政策倾斜、援助、物质条件困难、品质优秀等议题。另外,对乡村教师工资拖欠、素质偏低等问题报道也占有一定比例,说明报道比较客观。

研究结论

1.政府议程决定了《人民日报》的议程

在涉及机构及人物的统计中,党政机关及领导干部总数最多;在报道议题的统计中,“政策倾斜”的总数在所有议题中所占比例最高。这说明,《人民日报》在乡村教师报道中以政府政策为导向,以宣传政府应对乡村教师问题的有关措施与成效、营造社会互助和谐的氛围为立足点,体现了《人民日报》的党报地位。

另外,《人民日报》根据国家政策导向报道乡村教师。如2001年,中央决定,“县级人民政府要强化对教师工资的管理,从2001年起,将农村中小学教师工资的管理上收到县,为此,原乡(镇)财政收入中用于农村中小学教职工工资发放的部分要相应划拨上交到县级财政,并按规定设立‘工资资金专户’”,以保证乡村教师工资发放。《人民日报》在2001年频繁出现反映乡村教师工资拖欠问题和相关部门兑现乡村教师工资的报道,如2001年8月7日的《安徽承诺国家规定工资和津贴年内全部兑现》、2001年9月7日的《江苏通州统一发放农村教师工资》、2001年10月14日的《晋中解决农村教师工资拖欠问题》、2001年11月14日的《安徽农村教师工资不再“打白条”,一半以上的县还清了往年的欠债》等。可见,乡村教师的报道议程与当时党和政府的工作重心有关。

2.《人民日报》不断用“政策倾斜和援助”来架构乡村教师报道

在所有样本中,关于“政策倾斜和援助”议题的报道为90篇,在所有议题中所占比例最高,为34%。同时“物质条件困难”占总体的13%,列第三位。在突出援助的同时也强调乡村教师工作条件艰苦、待遇差等问题,两方面相结合,更彰显国家对乡村教师群体的重视。加姆桑认为,框架是人们组织事务的原则,能够为人们提供事务整体性思考的基础,针对一系列的符号活动来构建其意义。从1978年起,几乎每年《人民日报》关于乡村教师的报道都会不断强化乡村教师与各方的援助、尤其是国家的政策倾斜和物质精神援助之间的联系,用“政策倾斜和援助”来架构乡村教师报道成为《人民日报》乡村教师报道不变的框架。

在相关报道中总能看到以政策倾斜和援助来解读乡村教师工作和生活现状的文章,即便整体上谈乡村教师个人或群体处于弱势地位的报道也会加入政策倾斜和援助的成分。如1981年11月12日《天津拨专款建农村教师住宅》报道了天津市政府拨款给各区县农村教师解决住房问题;再如2011年9月2日《艺术教育何时能在乡村生长》在描述了辽宁农村中小学专业艺术类教师匮乏的现象后,又谈及国家历来重视农村教育的发展,持续加大投入,出台特岗计划、免费师范生等扶持政策。

3.报道呈现典型化和标签化现象

除介绍、宣传相关政策外,树立典型的报道尤其引人注目,在所有报道议题中,典型报道的数量列第四位,约占总体的13%,比例较大。且报道中乡村教师的经历类似,对其的描述也大体相同。如1989年2月3日的《农村教师刘仁炳自助办学二十载》、1989年9月9日的《摇小船的女教师——记民办乡村小学教师吴国贵》、2011年11月6日的《李孟轩:守望乡村孩子的未来》,涉及的主要人物都有坚守乡村数十载、劝辍学儿童回校读书的经历。再如1987年4月21日的《足不出乡就能听全国著名教师辅导》、2004年7月18日的《南京对千名农村教师集中培训》、2006年7月20日的《湖北敞开大学课堂培训农村教师》,涉及的内容都有乡村教师素质偏低、培训机会少,在培训中获益良多。

《人民日报》会反复强调符合其宣传政策的形象,对不符合的则极力淡化,最终导致乡村教师形象在建构中出现“标签化”。在主流文化背景下,社会给乡村教师贴上的标签经媒体的选择与扩大,必然会导致社会上更多受众接受这样的观点,如乡村教师给人的印象经常是文化水平低、工作条件艰苦等。此外,透过免费培训、拨款等主题,经常看到的是某地政府落实对乡村教师的优惠政策、拨款、关心爱护乡村教师等,在某种程度上乡村教师被贴上了“沐恩者”的标签。