多相反应系统Helmholtz函数随反应进度变化的图形讨论

刘辉 马子川

(河北师范大学化学与材料科学学院 河北石家庄 050016)

碳酸钙分解反应

(1)

是一个典型的多相反应。许多教材[1-5]在讨论多相反应平衡时,都是以该反应为例进行论述。参加反应的3个物种各自处于不同的相,且对纯固体来说,其活度为1,因此,在该反应的标准平衡常数(KӨ)表达式中,只出现平衡时CO2的压力,即:

(2)

为了寻找化学反应达到平衡的条件,教材中通常是以均相反应系统的Gibbs自由能随反应进度的变化为例进行讨论。反应进度是描述反应进行程度的物理量,用ξ表示,其定义式为:

(3)

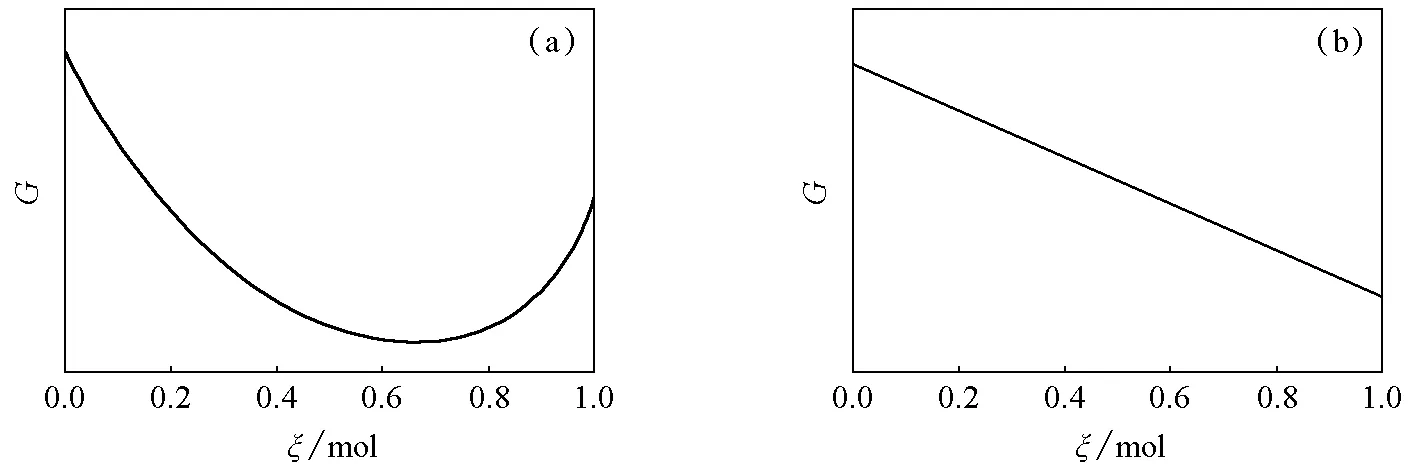

式(3)中nB,0和nB分别代表反应在起始时刻和t时刻系统中组分B的物质的量,νB是组分B在反应方程式中的计量系数,对反应物取负值,对产物取正值。均相反应的G-ξ曲线形状通常如图1(a)所示,其平衡位置一目了然。然而,对于多相反应(1),系统的Gibbs自由能随反应进度ξ变化的图形却很少有教材涉及。吕瑞东等[6]曾经以碳酸钙分解反应为例讨论了多相反应的G-ξ曲线的形状,指出该反应的G-ξ为一直线,由于不存在混合吉布斯函数,反应将单方向地进行到一种或数种反应物消失。文献[6]给出的碳酸钙分解反应的G-ξ曲线示意于图1(b)中。显然,由图1(b)不能直观地观察到平衡的存在。

图1 化学反应的G-ξ曲线

实际上,对反应(1)来说,在封闭系统中、一定的温度下,其平衡的存在是毋庸置疑的。由于ΔAT,V可用于判断等温等容条件下反应的方向与限度,本文将就反应(1)在等温等容条件下进行时利用A-ξ曲线观察反应(1)平衡的存在。重点考察不同温度及不同容器容积时反应的A-ξ曲线的形状,以期获得对反应(1)存在平衡的直观理解。文中A-ξ曲线由Origin软件绘制,ξ的取值从0.002起(因公式中出现lnξ项),间隔0.002。具体推导如下:

设在一个体积一定的封闭系统中有以下反应:

ξ=0nmol 0 0

ξ=ξ(n-ξ) molξmolξmol

化学反应系统是一个多组分系统,由热力学函数的基本关系式得:

dA=-SdT-pdV+∑μBdnB

在等温等容条件下,有:

dA=∑μBdnB

积分上式,得:

A=∑μBnB

(4)

反应进度为ξ时,有:

A=∑μBnB=(n-ξ)μ(CaCO3)+ξμ(CaO)+ξμ(CO2)

(5)

由于对同一个反应系统来说,对于每一个反应进度ξ均有:

故可将反应系统中各物质的化学势的表达式代入式(5),得:

(6)

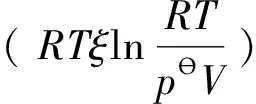

CO2可视为理想气体,则p(CO2)V=ξRT,将其代入式(6),得:

整理得:

(7)

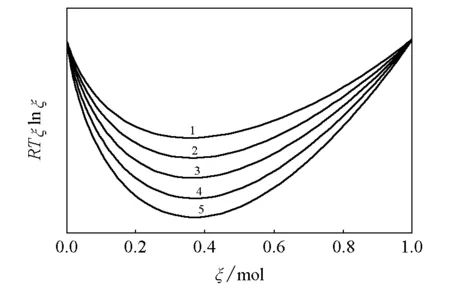

图2 不同温度下式(7)中第4项图像1—500K;2—600K;3—700K;4—800K;5—900K

由以上分析可以看出,实际的A-ξ图像是两条直线与一条U形曲线的组合,组合的结果仍为曲线,且在曲线上有最低点出现,该点即对应着化学平衡的位置。但直线斜率的大小受反应本征量(μӨ(CaO)+μӨ(CO2)-μӨ(CaCO3))、反应温度和反应系统体积的影响,进而影响曲线最低点的位置(即平衡的位置)。下面就不同温度和不同容器容积时A-ξ图像的形状进行描述。

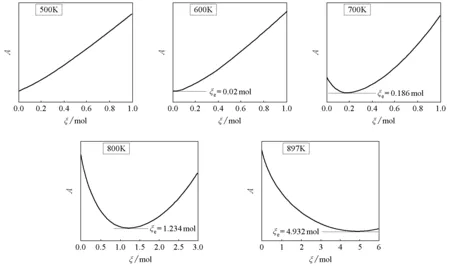

1 温度对A-ξ图像形状的影响

(8)

表1 不同温度碳酸钙的分解压和反应CaCO3(s)CaO(s)+CO2(g)的

图3 温度对碳酸钙分解反应A-ξ曲线形状的影响

2 容器的容积对A-ξ图像形状的影响

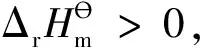

图4 500K和700K时容器体积对碳酸钙分解反应A-ξ曲线形状的影响

以500K和700K时的反应为例进行讨论。改变反应容器的容积,其他条件同前。A-ξ曲线的形状随容积变化分别如图4所示。由图4可见,在500K时,随着容器容积的增大,A-ξ曲线由原来的一条单调增加的函数图像逐渐变为有最低点出现的曲线,最低点时对应着反应到达平衡态。当容积为100m3时,平衡时的反应进度ξe=0.086mol。700K、V=1m3时,A-ξ曲线在ξ<1mol的范围内就已经出现平衡。当容器的体积增加时,平衡右移。这是因为温度一定时,CO2的平衡压力一定,当容器的容积增加时,需要分解更多的碳酸钙才能达到CO2的平衡压力所致。

综上,对于碳酸钙分解这个多相反应而言,在反应过程中,其Helmholtz函数随反应进度ξ变化的图形因反应条件而异。在等温等容条件下,通过A-ξ曲线可以直观地观察到平衡的位置以及温度和容器容积等条件对平衡位置的影响。该结果有助于学生对于多相反应平衡的理解。

参 考 文 献

[1] 胡英.物理化学(上册).第5版.北京:高等教育出版社,2007

[2] 万洪文,詹正坤.物理化学.第2版.北京:高等教育出版社,2010

[3] 傅献彩,沈文霞,姚天扬,等.物理化学(上册).第5版.北京:高等教育出版社,2004

[4] 朱志昂.近代物理化学(下册).第3版.北京:科学出版社,2004

[5] Atkins P,de Paula J.Physical Chemistry.8th ed.Oxford University Press,2008

[6] 吕瑞东,高丕英.大学化学,2009,24(2):60