武汉城市圈农地城市流转微观福利效应研究

胡动刚,闫广超,彭开丽

(1.华中农业大学土地管理学院,湖北 武汉 430070;2.湖北农村发展研究中心,湖北 武汉 430070)

1 引言

农地城市流转对农民福利水平影响显著。近年来,政府各部门及学术界十分重视研究失地农民的福利变化,主要集中在从失地农民的个人主观感受和客观条件改善的角度开展生活质量变化[1-3]、就业水平高低[3-5]、社会保障机制[6-7]、安置补偿问题[8-10]、福利影响因素[11-12]等方面定性与定量研究。比较典型的有:陈莹和张安录研究发现,虽然农民为了国家利益支持农地城市流转,但是征地后的经济和社会福利均下降导致农民对征收政策不满意[13];彭开丽从宏观和微观的角度探讨农地城市流转中的公平与效率问题得出,农地城市流转带来社会正福利效应的同时也有负福利效应,补偿不合理导致农户福利和集体福利水平均下降[14];谭荣和曲福田认为,中国农地非农化过程中过度性损失产生的主要原因是政府对土地市场价格的干预,同时,土地产权不清导致失地农民的生计问题[15];吴群和李永乐利用经济分析方法探讨土地征收利用过程中的福利与效率损失,并指出土地的市场化配置是减少福利损失的有效方式[16]。这些成果较好地推动了中国农地城市流转中农地福利研究,但是需要在福利测量方法、福利度量指标以及样本人群代表性等方面进一步完善,需要在福利定量分析的研究方法和理论上更多地借鉴国外经验和成果,把西方学者有关福利分析的理论框架和定量决策模型纳入中国农地城市流转的福利分析之中[17]。为此,本文在以往研究的基础上,运用阿玛蒂亚·森的可行能力方法,提出衡量农户福利效应指标主要为家庭经济状况[18-19]、教育环境状况、居住环境状况、就业发展机遇、社会保障状况[20]、家庭健康情况和社会交往状况等。同时,本文以武汉城市圈典型区域的农户为研究对象,将旧福利经济学庇古测算方法和层次分析法相结合,测算出农民失地后在短期和长期内的福利变化,进而为改善城镇化进程中失地农民的福利水平提出了相关政策建议。

2 理论模型构建

2.1 可行能力框架理论

20世纪80年代,阿玛蒂亚·森的可行能力框架理论指出个人福利可以通过其功能和能力来反映。功能性活动反映一个人认为值得去做或达到的多种多样的事情和状态。如果获得的功能性活动组成了一个人的福利,能力则反映获得个人福利的真正机会和选择自由,是各种可能的功能性活动向量的集合。森认为影响个人福利水平的不是所持有物品的多少,而是其能力的大小。可行能力框架理论克服了传统效用理论的缺陷,更充分地反映了其他潜在内容,强调了个体的差异和个人选择的自由,对失地农民前后福利水平变化分析更加合理。

2.2 失地农民福利评价指标

评价指标包括家庭经济、教育环境、居住环境、发展机遇、社会保障、家庭健康和社会交往7方面功能指标。具体而言,失地农民的家庭经济状况由于收入来源减少会发生很大的改变,大部分农民的农业收入转变为非农业收入,经济收入的变动又必然会引起失地农民的福利变化;大部分失地农民没有稳定收入或者收入较低,仅能负担子女就近读小学和初中的花费,而且外出打工的失地农民大都将子女交给老人看管,家庭教育极为薄弱;征地后大量的农用地变成了空地、道路、学校甚至工厂,导致绿化面积减少、空气质量下降、噪音污染加剧等一系列环境问题,并且失地农民的房屋结构、厨卫家具、居住面积等发生改变,这些都严重影响农民的居住环境和条件的福利变化;失地农民的耕种技能已无用武之地,迫使他们寻求新的生存技能和求职机会,这一艰难的转型过程降低了农民个人福利;农民一旦失去土地就有可能会沦为耕种无地、就业无岗、社保无份的特殊“三无”人群,而现阶段中国的社会保障制度还不够完善,难以保障农民原有的生活水平和福利水平;征地行为加大了农村居民的健康风险,失地农民的健康水平普遍显著低于有地农民的健康水平;征地后农民原有的田园生活、社会关系和邻里交往等生活秩序被打乱,治安状况和人际关系的变化也影响着农民的福利水平。

3 基于旧福利经济学和层次分析法的福利效应测度方法

3.1 庇古的福利效应测算方法

以庇古为首的旧福利经济学派认为,社会福利是个人各自效用的综合[21],即:

式1中, Ui为第i个人的效用量。结合旧福利经济学派观点并延伸其意义,把农户福利看成是各个不同权利主体,即农地城市流转农户福利效应的影响因素的效用量。

农地城市流转农户福利效应的影响因素是多样的[22-23],本文把农户福利看成是各个农地城市流转农户福利效应的影响因素的效用量之和。为此,首先测算各个地区城市流转农户福利效应的影响因素的权重。值得注意的是,层次分析法可以较好地解决影响因素的不定性,因此,修正后的福利效应表达公式为:

式2、3中,μi为Ui(i = 1,2,…,n)的权重,Ui为城市流转农户福利效应的影响因素的效用量,Pj为他们的样本调查频数,Sj为Pj对应的不同状态下的确定数值。

3.2 层次分析法

层次分析法基本计算步骤如下[24]:

(1)根据各因素因果层次关系,建立层次结构模型。

根据各主要因素的关联度,将有关的各个因素按照不同属性自上而下分解成目标层—准则层—方案层,同一层的诸因素从属于上一层的因素或对上层因素有明显的制约和支配关系,同时又支配下一层的因素或受到下层因素的作用。需要指出的是层内各因素基本上相互独立,层次结构建立的合理性对于解决问题至关重要。

(2)构造成对比较阵。

建立起层次结构后,从层次结构模型的准则层开始,对于从属于(或影响)上一层每个因素的同一层诸因素,用成对比较法和1—9比较尺度对所有因素进行两两比较,进而构造成对比较阵,直到最下层。假设要比较各准则C1,C2,…,Cn对目标O的重要性。

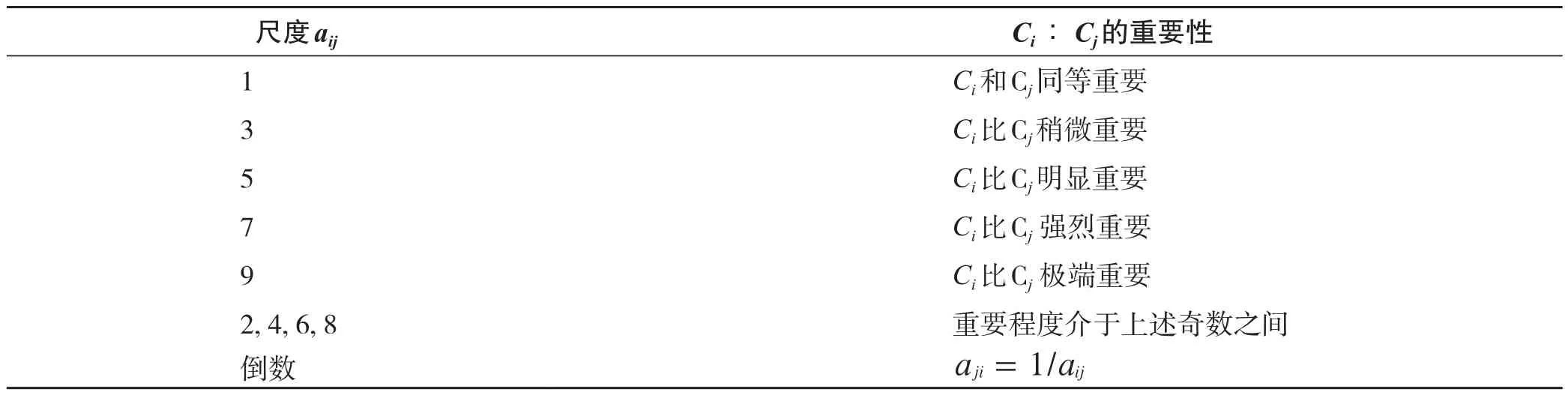

为了便于从定性描述到定量分析的转化,尺度采用沙旦(T.L.Saaty)等人提出的1—9比较尺度,aij取值1,2,…,9及其倒数1,1/2,…,1/9(表1)。

(3)计算权向量并做一致性检验。

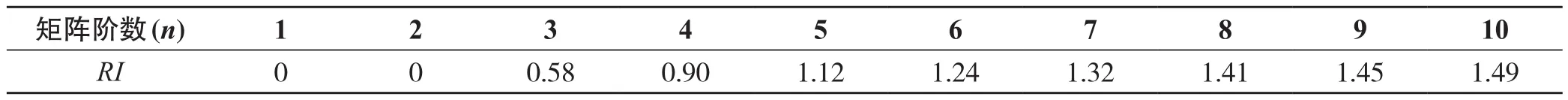

成对比较阵A不一定满足矩阵的一致性条件,必须通过检验才能确定。对于每一个成对比较阵计算最大特征根及对应特征向量,利用一致性指标(CI)、随机一致性指标(RI)和一致性比率(CR)做一致性检验。若检验通过,特征向量(归一化后)即为权向量。

对于成对比矩阵A,用最大特征根λ的特征向量作为权向量w,即Aw = λw。

表1 比较尺度参考表Tab.1 Scales illustration table

表2 RI参考表Tab.2 The value of RI

(4)计算组合权向量并做组合一致性检验。

计算方案层对目标层的组合权向量,并根据公式对层次总排序做组合一致性检验,若检验通过,则可按照组合权向量表示的结果,按照数值的大小排序结果进行最后的决策。

4 农地城市流转对失地农民福利变化的实证研究

4.1 研究区域与数据来源

2011年10月在对武汉市江夏区、东西湖区、新洲区和洪山区4个区进行大量的实地调研过程中,采取随机抽样调查和农户直接访谈的方法,收集有效问卷共计251份,涉及27个村,其中江夏区共访问61户,合计7个自然村;东西湖区共访问69户,合计6个自然村;新洲区共访问80户,合计10个自然村;洪山区共访问41户,合计4个自然村。

4.2 农户对征地的补偿合理性的认知

调查统计表明,总体认为征地不合理(包括不太合理与非常不合理)的达到了90.04%,最高的为新洲区,达到了93.75%,最少的洪山区也达到了85.37%。认为非常合理的平均仅为1.99%,而新洲区没有一户受访者认为非常合理;认为还算合理的平均只有7.97%,即使最高的东西湖区也仅有10.14%。不难发现,农地征收确实没有达到农户的预期值,因而才有了他们认为不合理的调查结果。

4.3 影响因素权重的测量

第一步:建立层次分析模型。

第二步:构造成对比较阵。根据1—9比较尺度参考表,参考准则层各因素之间的关系,本文设计了10个判断矩阵,并由20位专家对设计矩阵中的因素进行两两比较,最后对调查评定的分值进行加权平均,从而最终得到成对比较阵的数值。

第三步:计算权向量并做一致性检验。运行matlab软件求解,可以知道最大特征根λ = 9.9088,权向量(特征向量) w =(0.1562,0.0588,0.1197,0.1367,0.1429,0.0980,0.1024,0.0916,0.0937)T,一致性指标CI=0.1136,根据随机一致性指标RI参考表可知RI = 1.45,则一致性比率CR = 0.1136/1.45 = 0.0783 <0.1,通过一致性检验,即权向量真实可靠。

根据随机一致性指标RI参考表可知RI = 0.58,同样可以验证CIK均可通过一致性检验。

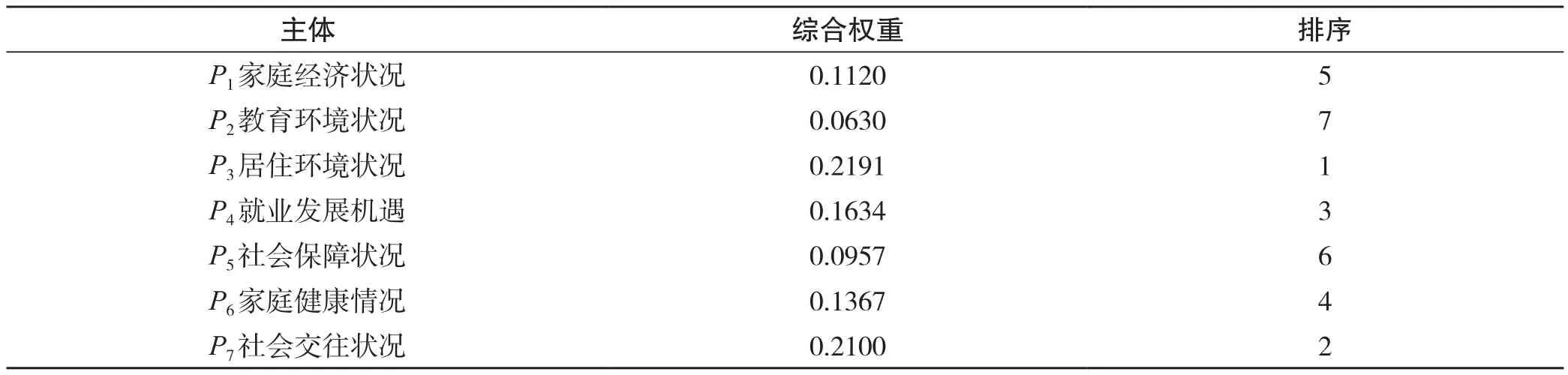

第四步:计算组合权向量并做组合一致性检验(表3)。根据层次分析法衡量农户微观福利效应的各个主体权重为μ=(μ1,μ2,…,μ7)T=(0.1120,0.0630,0.2191,0.1634,0.0957,0.1367,0.2100)T,同样可以验证通过一致性检验,即各个主体综合权重值真实可信。

4.4 测算结果

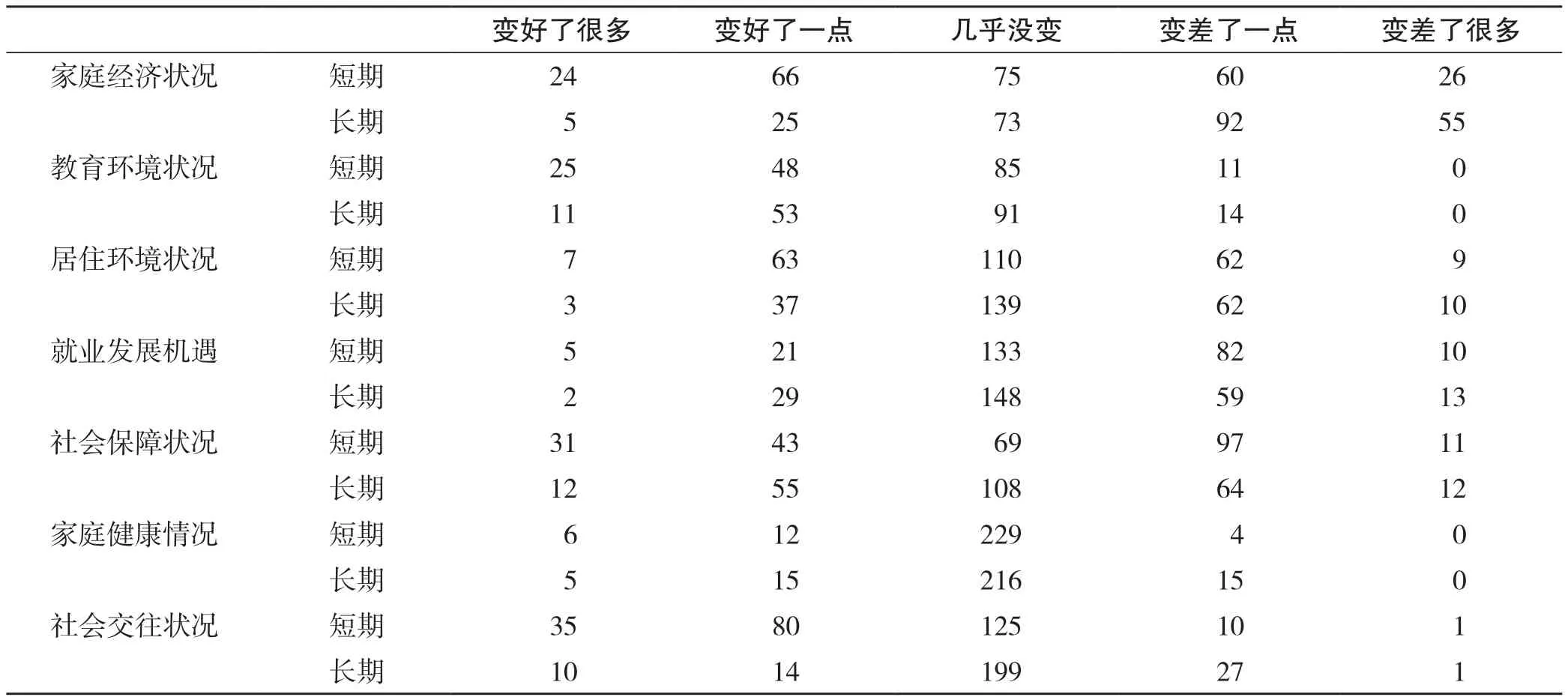

根据调查统计结果,武汉市江夏区、东西湖区、新洲区和洪山区4个区的251户受访农户选择了农地城市流转的农户福利效应因素,详见表4。为了更好地反映福利变化,设计问卷中考虑了7个因素对农民的短期以及长期的影响变化状况,结合问卷设计以及实地调研,本文的短期指1—5年,长期指6—10年①《中华人民共和国土地管理法》的规定:应该按照被征收土地的原有用途给予补偿,补偿款的计算方法是“产值倍数法”,即按照被征用农业用地前3年粮食平均年产值的倍数进行核算。袁杰等[26]和中国财政学会课题组[27]认为,目前给予失地农民的征地补偿款较少,如果按照目前农村居民生活消费水平计算,失地农民的补偿款只能维持7年的基本生活,而按照城镇居民消费水平计算,则失地农民的补偿款仅能维持2年多的基本生活。根据这一事实,本文采取折中的算法,将5年做为短期影响和长期影响的分界点,因为在5年以后,失地农民只能主要依靠非农收入来维持生存。。

表3 各个主体综合权重值表Tab.3 The results of the program layer based on the rule layer

表4 微观福利效应的影响因素统计表Tab.4 Consistency check results of pairwise comparison matrix

本文主要从家庭经济状况、教育环境状况、居住环境状况、就业发展机遇、社会保障状况、家庭健康情况和社会交往状况7个指标考虑,以期正确反映出农户福利变化,这7个因素对应的确定数值见表5。结合农户福利效应的计算方法,得到短期内农户福利效应值为W短期= 23.8203,长期内农户福利效应值为W长期=-30.3470。

5 结论与建议

(1)短期内的农户福利效应值为23.8203,长期内农户福利效应值为-30.3470。由此可知,尽管短时间带来了利益的增值,但是因为失去保障基本生活的土地,很难长期维持有保障的生活,地方政府应该增加更多的福利补偿来弥补农地城市流转给农户带来的长期福利损失。(2)从层次分析法所得权重值排序可知,提高农地城市流转中农户的福利效应的几个主要途径:维护农户居住环境不变差;基本保持原来的社会交往渠道;给予就业安置或者专业技能培训,改变原来的纯粹体力劳动;提供良好的医疗保障和社会保障。(3)本文仅研究了影响农地城市流转的农户福利效应因素中的家庭经济情况等7个因素。根据森的可行性理论,在福利“生产”的过程中,由于个人、社会、环境等因素的差异,商品和服务向福利的转换程度和效率也各不相同,这些差异被称为转换因素。森将转换因素细分为5个方面:个人的异质性、环境的差异、社会氛围的多样性、人际关系的差异和家庭内部的分配[27]。虽然这些差异不直接产生福利,但在衡量农户福利的变化中扮演着重要的角色。本文的研究没有考虑这些转换性因素,那么,是否会因为添加新的影响因素而使本文的研究呈现不同的结果?这些都需要进一步研究和探讨。

(References):

[1] Crafts N.F.R.The human development index and changes in standards of living: some historical comparisons[J].European Review of Economic History,1997,(1):299-332.

[2] Morris D.Measuring the changing quality of the world’s poor: The physical quality of life index[R].Brown University Center for the Comparative Study of Development,1996: 23-24.

[3] 刘继同.由集体福利到市场福利——转型时期中国农民福利政策模式研究[J].中国农村观察,2002,(5):36-46.

[4] 姚从容.失地农民的征地补偿与就业安置及社会福利政策趋向[J].贵州社会科学,2008,(9):91-93.

[5] 徐唐奇,李雪,张安录.农地城市流转中农民集体福利均衡分析[J].中国人口·资源与环境,2011,21(5):50-55.

[6] 林乐芬,葛扬.基于福利经济学视角的失地农民补偿问题研究[J].经济学家,2010,(1):49-56.

[7] 张利军.新中国成立60年中国农民福利变迁研究——基于对溪村个案的分析[J].社会保障研究,2010,(2):84-103.

[8] 彭开丽,张鹏,张安录.农地城市流转中不同权利主体的福利均衡分析[J].中国人口·资源与环境,2009,19(2):137-142.

[9] 聂鑫,汪晗,张安录.基于公平思想的失地农民福利补偿——以江汉平原4城市为例[J].中国土地科学,2010,24(6):62-67.

[10] 马爱慧,蔡银莺,张安录.耕地生态补偿相关利益群体博弈分析与解决路径[J].中国人口·资源与环境,2012,21(7):114-119.

[11] 胡初枝,黄贤金,张力军.农户农地流转的福利经济效果分析——基于农户调查的分析[J].经济问题探索,2008,(1):184-186.

[12] 王雨濛,张安录,黄宗煌.土地用途管制背景下的农地补偿多目标政策结构分析[J].农业技术经济,2009,(4):42-49.

[13] 陈莹,张安录.农地转用过程中农民的认知与福利变化分析——基于武汉市城乡结合部农户与村级问卷调查[J].中国农村观察,2007,(5):11-21,37.

[14] 彭开丽.农地城市流转的社会福利效应[D].武汉:华中农业大学,2008:46-110.

[15] 谭荣,曲福田.中国土地非农化配置:从两难到双赢[J].管理世界,2006,(12):50-66.

[16] 吴群,李永乐.土地征收利用过程中福利与效率分析[J].农村经济,2008,(1):18-20.

[17] 魏玲,张安录,望晓东.农地城市流转中福利变化研究进展综述[J].中国土地科学,2011,25(3):90-96.

[18] Loomis J, Gonzalez A.G, Robin Gregory R.Do reminders of substitutes and budget constraints influence contingent valuation estimates?[J].Land economics,1994,70(4):499-506.

[19] Nelson A.C.Preserving prime farmland in the face of urbanization[J].Journal of American Planning Association, 1992,(3):467-488.

[20] 聂鑫,汪晗,郭洁雯,等.微观福利视角下的库区移民搬迁意愿调查[J].中国人口·资源与环境,2010,(9):159-164.

[21] 庇古.福利经济学的几个方面[J].经济学杂志,1951,(6):299-300.

[22] 黄有光.社会福祉与经济政策[M].北京:北京大学出版社,2005:182-204.

[23] 孙海兵,张安录.论农地的外部效益与补偿[J].生态经济,2006,(4):66-68.

[24] 汪晓银,周保平.数学建模与数学实验[M].北京:科学出版社,2010:263-267.

[25] 袁杰,吴广明.中国失地农民医疗保险问题分析[J].卫生经济研究,2008,(3):29-30.

[26] 中国财政学会城镇财政研究专业委员会.中国城镇财政改革创新[M].北京:经济科学出版社,2011:30-37.

[27] 贾燕,李钢,等.农民集中居住前后福利状况变化研究[J].农业经济问题,2009,(2):30-36.