酿造调味品的营养和健康价值

许 洁

(中国疾病预防控制中心 营养与食品安全所,北京,100050)

酱油、食醋、一些酱类、腐乳、豆豉等都是经过微生物发酵生产,属于国家标准GB/T 20903-2007《调味品分类》列出的调味品[1],这些产品常被称为发酵调味品,基本为历史悠久、广泛食用并具有中国特色的产品。但随着社会发展,人们对食物的营养和健康作用日益关注,消费者通过关注食物产品的营养健康信息,进而影响购买意愿[2-3]。酿造调味品日摄入量较低,其对能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和微量元素的总体贡献与其他食物产品相比没有优势,而消费者希望控制摄入的盐或钠等含量相对较高[4-5]。这种情况容易使消费者产生酿造调味品除了增加风味外,营养水平较低的错误认识,甚至属于应尽可能减少摄入量的食物,这对酿造调味品的市场发展产生不利影响。文章讨论了酿造调味品的营养健康价值,希望酿造调味品行业关注该类产品的营养传播。

1 酿造调味品的营养素含量

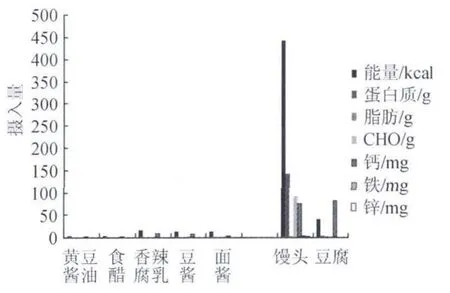

酿造调味品多以谷物、豆类和鱼虾等为原料,通过微生物发酵等工艺加工而成。其主要产品中的营养素含量与其他面食和豆类食品食物相比,没有突出的差别(见表1)[6],但由于调味品摄入量较低,若按照摄入量相比则形成特点突出。根据平均每日摄入量计算营养素摄入量后,可看到人们从各类酿造调味品的营养素的摄入量与馒头和豆腐等小麦粉和豆类制品相比差距非常明显(图1)。如果计算钠的摄入量,则酿造调味品钠的供应量非常高。如果按照酿造调味品摄入量计算相对营养值(relative nutritive value,RNV),则其营养素供应占人体需要量的值较低,一般不超过2%,但酿造调味品钠含量较高,通常为2000mg/100g~5000mg/100g,其钠的供应量可以占到需要量的约10%。我国居民膳食指南也明确强调,要“吃清淡少盐的食物”[7-8]。从以上分析来看,酿造调味品在营养轮廓上与其他食物相比,处于十分不利的地位。

2 酿造调味品的功能成分及健康作用

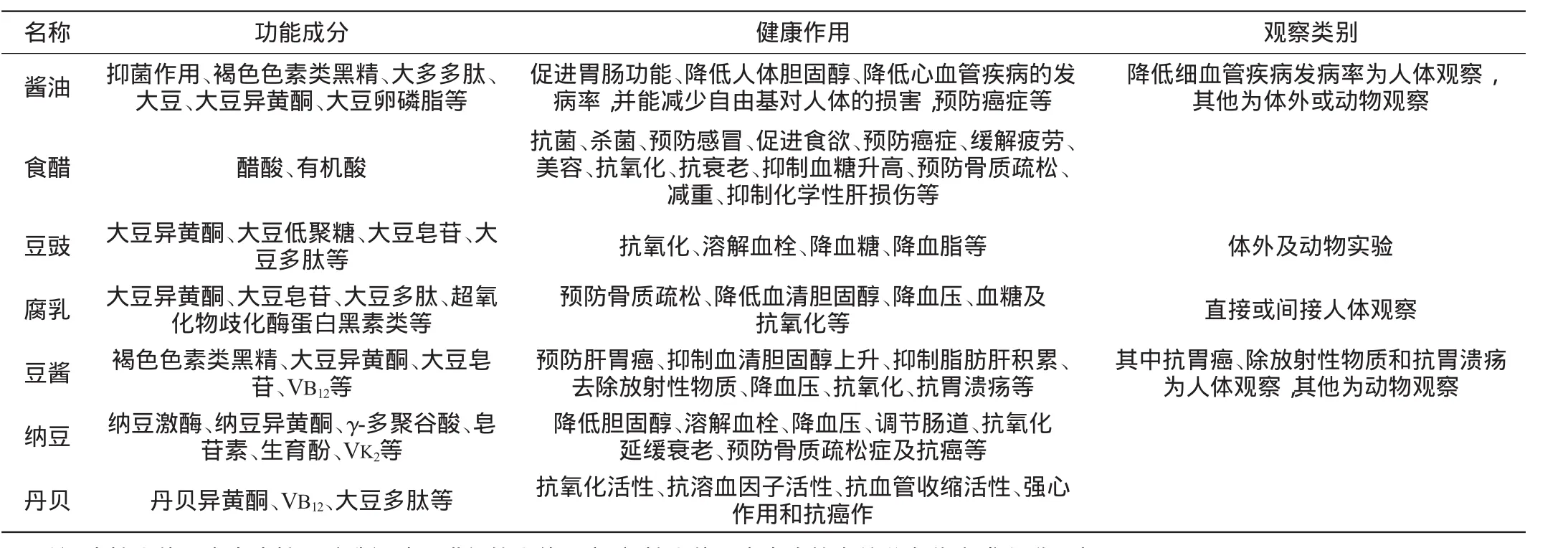

酿造调味品产生多种功能性成分,这些成分对人体具有特殊作用。相关研究报告较多,大部分将酿造调味品的功能成分、动物功效学观察和人体健康作用观察的结果一同分析,循证基础相对较弱,而对功效学的系统性综述(如meta分析)的报道很少,同时我国缺少较大规模的酿造调味品健康作用调查。就已有的人群健康干预研究资料来看,酿造调味品具有一些已被肯定的健康作用[9-13]。但遗憾的是,由于缺乏总体人群摄入量数据,无法估算出酿造调味品对这些功能成分的膳食贡献水平。近年来,大豆蛋白水解产物即大豆多肽成为功能物质研究的热点,相关研究报道从健康作用、疾病预防和辅助治疗等方面做了大量的观察工作,基本确定了该类物质的健康作用[14-16]。发酵过程可以减低原料中大分子物质的水平,形成中小分子的多肽、多糖、小肽、低聚糖和异黄酮等容易被人体吸收,且生物学作用更为显著的功能性物质[17-19]。微生物发酵过程可以产生原料中不存在或含量较低的营养素或功能物质,如维生素B12通常仅在动物性食物中存在,但经过微生物发酵则可在微生物体内形成并存在于发酵产品中。此外,发酵过程还可以总体改良豆类和面粉的营养状况,减少或完全消除抗营养因子的水平,如一些不利消化的酶类和微量元素络合物质。还应特别关注的是原料中原有的一些成分如大豆异黄酮等在发酵过程并未破坏,在酿造调味品中仍保有一定的水平[20-22]。醋酸和其他有机酸的生物学作用也得到了更多的科学研究。这些研究为人们认识酿造调味品的健康提供了科学的依据。现代研究显示酿造调味品制品对人体胃肠功能、心脑血管疾病、抗氧化和延缓衰老等具有多方面作用[23-27]。史延茂等[28]对传统发酵大豆制品的功能研究进行综述,酿造调味品的主要功能成分和健康作用见表2。

表1 酿造调味品与其他食品的营养素含量比较Table 1 Comparison of nutrients contents in brewing condiments and other foods

图1 酿造调味品按摄入量计算的营养素摄入量与其他食物的比较Fig.1 Comparison of nutrients relative values of brewing condiments and other foods

表2 酿造调味品主要功能成分及其健康作用Table 2 The main functional components and health function of brewing condiments

应该特别指出的是,这些研究多从某些功能物质或某些疾病的作用进行,缺乏人群流行病学观察,尚难以提供更为全面和说服力更强的循证依据。这应该成为今后酿造调味品行业和公共卫生体系共同进行工作。

3 酿造调味品的健康作用的沟通与传播

酿造调味品是我国传统的食物,是中国人对全球食物的贡献,具有独特的民族特色[18],应当随着食物营养需求和市场发展的变迁而不断发展。我国食品安全形式严峻,导致消费者对食品加工业的信任缺失。同时保健食品和某些概念性营养功能产品的过度宣传和无良行为的不断曝光,使消费者对食品营养健康信息难以真伪判断。这为客观准确地传播酿造调味品健康作用带来了困难。此外,受当前法规和标准的限制,酿造调味品功能成分和作用难以标识和宣称,而允许表示宣称的内容中,酿造调味品的特点得不到展现。

在酿造调味品营养健康作用的交流沟通和传播中应当重视酿造调味品的以下几个特点:一是酿造调味品经过了历史的检验。酿造调味品具有悠久的历史,是人类与食物共进化过程中形成的适合人们食用的食物,是提高食物生物利用率、延长食物供应期和增加食欲所必需的,其构成膳食结构中不可或缺组成。二是现代科学研究已积累了一定的实验数据,表明酿造调味品具有特殊的营养和健康作用,当然酿造调味品的人群健康作用和在膳食中的必要性还应进行更为广泛和深入的人群科学观察。三是重视酿造调味品的高盐特点,在不影响可接受性的前提下着重研究减少钠含量的技术,改变可能存在于消费者的错误认知,或研究膳食中钠的供应量与酿造调味品的钠水平相关性,以阐述钠摄入量与酿造调味品含钠量的数量关系,给出酿造调味品较为合理食用推荐量。

酿造调味品的营养和健康问题是行业发展需要直面的共性问题[19-20],应当统一认识,足够重视,由协会或学会组织与消费者的交流和知识传播,建立社会对酿造调味品客观、科学和正确认知。使酿造调味品消从费者的嘴和胃离不开,到口和心离不开,从调味必需食品,到营养健康的必需食品。

[1]中华人民共和国国家标准委员会.GB/T 20903-2007调味品分类[S].北京:中国标准出版社,2007.

[2]中华人民共和国国家标准委员会.GB 7718-2011食品安全国家标准-预包装食品标签通则[S].北京:中国标准出版社,2011.

[3]中华人民共和国国家标准委员会.GB 28050-2011食品安全国家标准-预包装食品营养标签通则[S].北京:中国标准出版社,2011.

[4]王 聘,郜海燕,毛金林,等.低盐化在腌渍菜中的研究进展[J].保鲜与加工,2011,11(4):38-42.

[5]常怡勇.低盐饮食益健康[J].保健医苑,2007(3):50.

[6]杨月欣.中国食物成分表2004版[M].北京:北京大学医学出版社,2005.

[7]中国营养学会.中国居民膳食膳食营养素参考摄入量[M].北京:中国轻工业出版社,2000.

[8]中国营养学会.中国居民膳食指南[M].拉萨:西藏人民出版社,2008.

[9]吕东津,宋小焱,梁姚顺.酱油中的生理活性物质及其营养保健作用[J].中国酿造,2004,23(11):31-32.

[10]袁 圆,鲁 绯,黄持都,等.酱油功能性研究最新进展[J].中国酿造,2010,29(1):1-4.

[11]徐根娣,冷云伟.食醋的功能性[J].江苏调味副食品,2009(1):27-29.

[12]刘 珂.浅谈我国食醋的功能及发展趋势[J].中国调味品,2010,35(6):32-34.

[13]包启安.豆酱的功能性[J].中国酿造,2003,22(3):1-6.

[14]程丽娟,赵树欣.豆腐乳中的功能性成分[J].中国调味品,2005(12):10-13.

[15]张海德,张水华.酱油中的生理活性物质[J].食品科学,1999,22(1):7-9.

[16]冯丽娟,丁立群.酱油中营养生理活性物质的研究进展[J].中国酿造,2008,27(2):22-25.

[17]宋永生,张炳文,郝征红,等.发酵处理对豆豉抗氧化活性影响的研究[J].食品科学,2002,25(8):263-267.

[18]周 荧,卢 琪,吕思伊,等.腐乳前发酵和盐制过程中异黄酮组分的变化研究[J].食品科学,2010,33(1):51-53.

[19]张炳文,蔺新英,刘晓婷,等.细菌型豆豉提取物抗凝血作用的初步研究[J].食品科学,2006,27(1):207-209.

[20]何 建,黄占旺,吴进菊,等.曲霉型豆豉类黑精的抗氧化活性研究[J].江西农业大学学报,2006,28(5):776-779.

[21]王希春.固态发酵高溶栓豆豉及其抗氧化特性的研究[D].无锡:江南大学硕士论文,2007.

[22]杨荣华,林家莲,周凌霄,等.酱油、豆酱中褐色色素的生理功能[J].中国调味品,2000(3):21-22.

[23]阚建全,陈宗道,石轶松,等.豆豉非透析类黑精抗氧化和抑制亚硝胺合成的研究[J].营养学报,1999,21(3):349-352.

[24]张水华,罗瑞山,陈 艳,等.酱油对活性氧自由基的清除作用研究[J].中国调味品,1996(9):12-14.

[25]吴 定,江汉湖.发酵大豆制品中异黄酮形成及其功能[J].中国调味品,2001(6):3-6.

[26]陈 艳,张海德,张水华.酱油中黄酮类物质的制定及其抗氧化活性评价[J].中国调味品,1999(12):25-30.

[27]包启安.关于酱油抗癌性的研究[J].上海调味品,1994(4):2-7.

[28]史延茂,田智斌,张聪莎,等.传统发酵大豆制品功能成分的研究进展[J].中国调味品,2012(12):13-20.

[29]杨 坚.我国古代大豆酱油生产初探[J].中国农史,2001(3):83-88.

[30]刘 珂.浅谈我国食醋的功能及发展趋势[J].中国调味品,2010(6):35-39.

[31]王中风,曾凡坤.我国调味品的发展方向[J].中国调味品,1994(2):6-8.